家族信託の相談先は、司法書士がおすすめです。

司法書士は普段から相続や成年後見など、家族信託と関連性の高い業務を行っていることに加え、信託の登記もワンストップで依頼できるためです。

司法書士に依頼するメリットや流れ、他の専門家(弁護士・行政書士)との違いなども詳しく解説していきます。

家族信託の仕組みやメリットについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。

要約

- 家族信託の相談先は、士業の中でも司法書士が圧倒的に多い

- 司法書士は、家族信託や相続登記・遺言・成年後見など、家族信託と関連性の高い業務を行っている

- 司法書士は相談、契約書作成、登記など家族信託に必要な業務を一貫して依頼できる

- 家族信託は新しい制度のため、司法書士なら誰でも良いわけではない

- 家族信託の取り扱い実績が豊富な司法書士が所属する会社を選びましょう

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

司法書士が家族信託の相談先に最適な理由

家族信託を扱える専門家には、司法書士・弁護士・行政書士、または家族信託のコンサルティングを提供する民間企業などがありますが、結論、最適な相談先は「司法書士」 だといえます。

その主な理由は以下の3つです。

司法書士が家族信託の相談先に最適な理由

- 相続・登記・成年後見などの家族信託に関連する分野を普段から取り扱っている

- 不動産の信託登記ができる

- 実際に司法書士への相談が圧倒的に多い

1つずつ解説していきます。

相続・登記・成年後見などの関連分野を普段から取り扱っている

司法書士は、普段から家族信託の中で必要となる業務や、関連分野(登記、相続、委任による財産管理、成年後見など)を取り扱っています。

弁護士も同様の業務を行えますが、弁護士は裁判や相続トラブルの解決に関する業務が主になるため、司法書士の方が比較的家族信託の関連業務に慣れており、信託登記までトータルできます。

家族信託における司法書士・弁護士・行政書士の役割や特徴については後段でも詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

不動産の信託登記ができる

司法書士は主に登記業務を専門とします。

よって、家族信託の組成から開始まで一気通貫でスムーズに進められ、費用の削減にもつながるでしょう。

弁護士も登記業務を行えますが、実務では登記業務のみ司法書士へ外注するケースも多く、追加で外注費用がかかる可能性があるためです。

特に、信託財産の中に不動産が含まれる場合は、不動産の信託登記を行うことが定められている(信託法34の1の1・分別管理義務)ため、司法書士への相談をおすすめします。

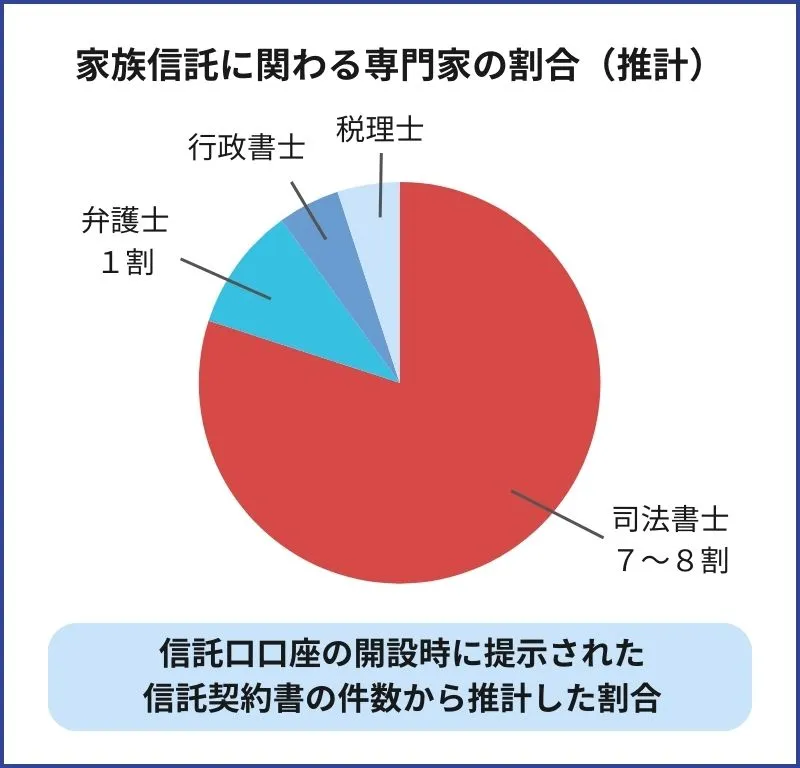

実際に司法書士への相談が圧倒的に多い

実際に、家族信託の相談は、士業の中でも司法書士に依頼されるケースが最も多い ようです。

国内金融機関の統計によると、金融機関に持ち込まれた「信託口口座(信託のための専用口座)」の開設依頼件数から推計された割合は、司法書士がかかわる案件が7~8割、弁護士は1割強、残りが税理士と行政書士という内訳でした。

参照: 第21回弁護士業務改革シンポジウム【第10分科会】民事信託の実務的課題と弁護士業務(p.271)

家族信託そのものが平成19年に登場した制度で、すべての専門家が家族信託に精通しているとは言えない状況です。

その中で、実際に士業の中でも司法書士が最も選ばれているというデータは、司法書士へ依頼する安心材料となるでしょう。

では、家族信託において司法書士は具体的にどのような業務を行ってくれてどのようなメリットがあるのかについて、詳しく解説していきます。

家族信託を司法書士に依頼するメリット

前述の通り、法的な知識や判例の解釈など深い知識が必要となる家族信託では、司法書士の協力を得て進めることをおすすめします。

家族信託を司法書士に依頼するメリットは主に以下の4つです。

家族信託を司法書士に依頼するメリット

- 自分で調べる・手続きを行う手間を省ける

- 相続対策・認知症対策に関して総合的にアドバイスを受けられる

- 親族間のトラブルを回避できる

- 相続や老後に関する悩みが軽減し、安心感が得られる

それぞれについて解説していきます。

自分で調べる・手続きを行う手間を省ける

司法書士に依頼すれば、自分で一から家族信託や相続などについて調べたり、公証役場や法務局などでの慣れない手続きを行ったりする手間を省けます。

司法書士は、信託法や民法などの専門知識を持ち、家族信託に関するコンサルティングや法的な手続きの代行などを請け負ってくれるためです。

司法書士に依頼できる業務の具体的例は以下の通りです。

司法書士に依頼できる業務

- 家族信託に関する一連のコンサルティング業務

- 家族会議への同席、親族への説明

- 家族信託契約書の作成

- 家族信託契約書の公正証書化手続き

- 不動産の信託登記手続き

- 家族信託開始準備、段取り、説明

- 信託開始後のアフターサポート

司法書士に依頼すると、その分実費に加えて費用がかかります。

ただし、ご自身のお仕事やプライベートもある中で、複雑な法律の知識や手続きに必要な書類の収集などを行うことは、想像以上に骨が折れる作業です。

例えば、家族信託契約書を1つ作成することにも、信託法の知識に沿って、トラブルや余計な税金が発生しないように条文を考え、公証役場と打ち合わせを重ねた上で公正証書にする必要があります。

司法書士は、家族信託に必要なこれらの業務には慣れているため、ご自身やご家族の負担も軽減でき、スムーズに、ストレスなく家族信託を進められるでしょう。

相続対策・認知症対策に関して総合的にアドバイスを受けられる

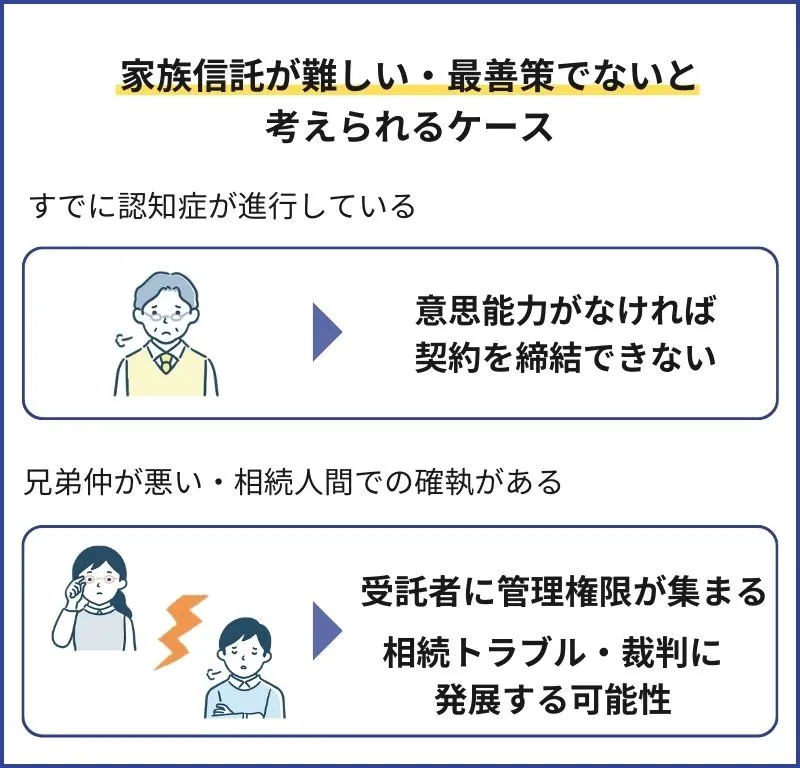

家族信託は認知症による資産凍結対策、事業承継対策などに効果が見込めますが、ご本人やご家族の状況・ご意向によっては家族信託が最適な手段ではないケースもあります。

家族信託が最適な手段ではないケース

- 子どもの兄弟仲が非常に悪い

- 本人の財産が少額の預貯金のみである

- すでに本人の認知症が進行している

そもそも「信託」は「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。

家族間の関係性が悪かったり、疎遠であったりする場合は、安心して自分の大切な財産を託すことは難しいため、専門家などを介して他の対策を施す必要があります。

また、信託は法律行為であるため、本人の認知症が進行しており、意思能力が十分でない場合は組成できません(民法3条の2)。

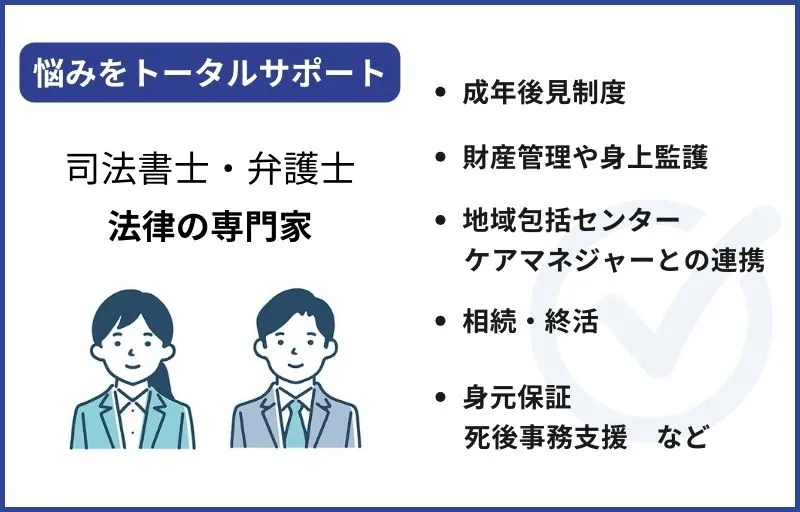

ただし、家族信託が組成できない、または最適でない場合でも、司法書士はその他の相続関連の業務を普段から取り扱っており、幅広い提案やサポートが可能です。

「どのように家族信託が活用できるのかわからない」

「相続について希望はあるが、実現するために何が最適かわからない」

など抽象的な悩みをお持ちの方でも、経験豊富な司法書士に相談すれば、最も適した対策を提案してもらえるでしょう。

親族間のトラブルを回避できる

家族信託は裁判所の関与もなく、信頼できる家族に財産を託すことができる画期的な制度ですが、比較的新しく認知度も高くないため、他の親族の理解を得られないケースもあります。

そんな時に司法書士に依頼していれば、親族や共同相続人の方への適切な説明を行えますし、司法書士に依頼しているという事実が安心材料にもなるでしょう。

例えば、父親と長男で信託契約を締結して、何も知らない次男が不信感を覚えてトラブルになったり、関係性が悪化したりするおそれもあります。

資産凍結や認知症によるリスクを理解して対策するのであれば、司法書士に依頼して親族の理解も十分に得た上で、漏れのない家族信託を組成しましょう。

相続や老後に関する悩みが軽減し、安心感が得られる

司法書士という専門家に依頼したり、相談したりすることで、ご本人やご家族の悩みが軽減したり、精神的な安心感が得られることも大きなメリットです。

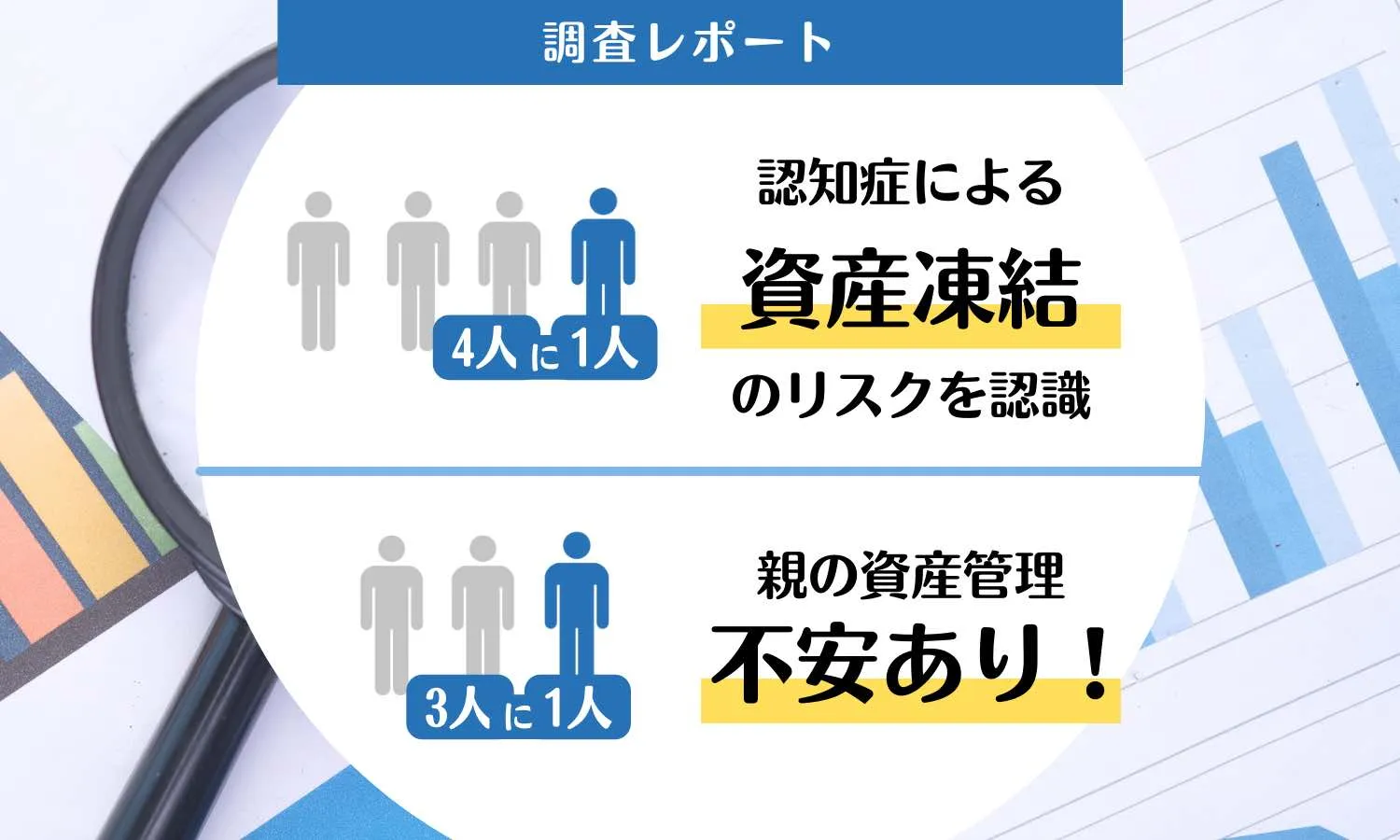

実際に、弊社が行った意識調査では、親の認知症による資産凍結のリスクについて「親と話しにくいと思う方」は4割近く、「本当はもっと話したい」と思う方は4割以上という結果でした。

【調査レポート】45〜65歳の4人に1人が、親の認知症による「資産凍結」リスクを認識。資産凍結を回避する「成年後見制度」を45%、「家族信託」を27%が理解。親の資産管理について3人に1人が不安意識あり

「おやとこ」を運営するトリニティ・テクノロジー株式会社は、2000万円以上の金融資産を保有している親を持つ45歳〜65歳の男女約1000名を対象に、親の認知症による「資産凍結」リスクとその解決策である「家族信託」に関する意識調査を実施いたしましたので、お知らせいたします。

資産凍結に対して漠然な不安を感じているものの、認知症になった時のことを想定して話をするとなると、親とも話しにくいという方も多いのでしょう。

しかし「何をしたらよいか分からない」と悩んでいる間に、時間が経ち、親の認知症が進んでしまうと、預金を引き出せない・不動産が売却できないなど、取り返しのつかないことになってしまいます。

そこで、司法書士は本人や家族が抱いている不安に対し、早ければ早いほど自由で万全な対策を提案できます。

弊社では、家族信託や資産凍結対策に関する無料相談を受け付けています。

家族信託が普及し始めた2016年ごろから支援を始め、数多くのお客様のサポートを行ってきたノウハウをもとに、ご家族の状況に応じたご提案が可能です。

全国対応可能ですので、ぜひまずはお気軽にお問い合わせください。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

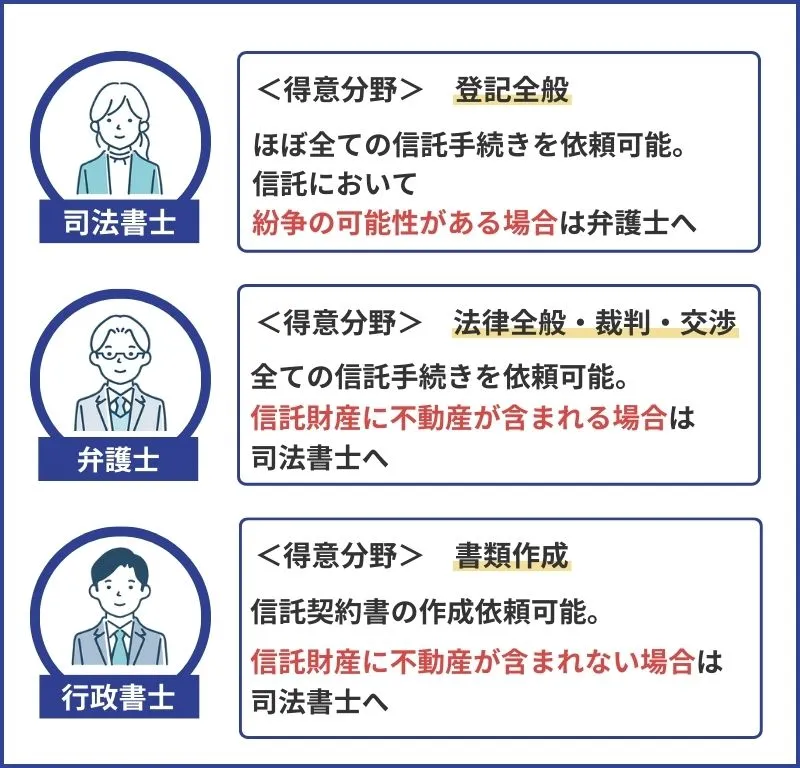

家族信託の相談先と特徴を比較【司法書士・弁護士・行政書士】

家族信託に関する依頼ができる専門家として、司法書士の他にも、弁護士や行政書士が挙げられます。

それぞれの士業にどのような違いがあるのかはっきり分からないという方も多いのではないでしょうか。

家族信託における各専門家の専門分野を簡単に分類すると、以下のような形になります。

家族信託における各専門家の専門分野

- 司法書士:登記や後見人業務

- 弁護士:裁判や紛争の解決

- 行政書士:契約書の作成

上述の通り、家族信託を検討するなら司法書士への依頼がおすすめですが、司法書士だからと言って誰でも良いというわけではありません。

弁護士でも、家族信託に積極的に取り組んでいたり、同法人に司法書士が在籍していればトータルサポートを受けられたりするケースもあります。

ここからは、家族信託に関する部分に限定し、それぞれの専門家の得意分野や依頼すべきケースについてみていきましょう。

家族信託と司法書士

-

得意分野

登記 -

対応分野

家族信託において、ほぼ全て対応可能

(相続トラブルの調停・裁判手続きの代理、相続税申告の代理は不可) -

依頼すべきケース

財産に不動産が含まれる場合

(不動産を信託する場合は、該当する不動産の信託登記が必須となるため)

家族信託において、不動産を信託する場合は、該当の不動産について信託登記を行い「この不動産は信託契約により受託者が管理していて、受益者が財産権を得ている」という事実を公示する義務があります(信託法34条1の1)。

委託者からの信託財産と、受託者本人の固有財産を明確に分別して管理するためです。

よって、信託財産に不動産が含まれているのであれば、登記の専門家である司法書士に依頼すべきでしょう。

法的には弁護士でも登記を取り扱うことが可能ですが、弁護士は登記に特化しているわけではないため、登記のみ司法書士に外注されるケースもあります。

特に信託登記は信託目録(信託の概要を公示する項目)の記載が必要など、やや複雑となることもあるため、その点でも司法書士が適役だといえるでしょう。

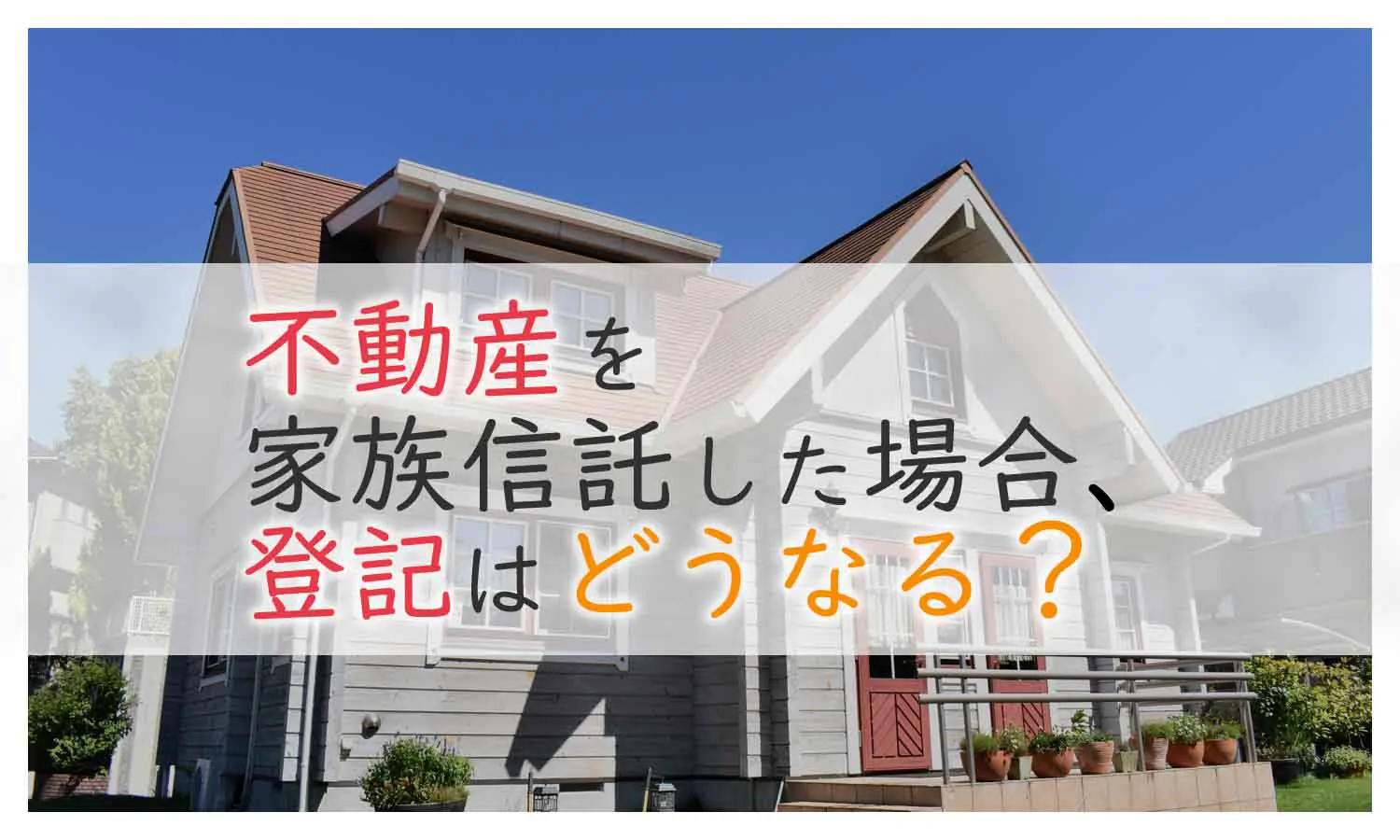

不動産を家族信託した場合の登記については、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

不動産を家族信託した場合、登記情報の書き換えは必要?

不動産を購入した時には、「登記情報」に、自分の権利(所有権)が表示されます。登記情報には不動産の登記簿や譲渡登記に関する情報、土地所在図や地積測量図などが含まれます。それでは不動産を信託した場合には、この登記情報の書き換えは必要なのでしょうか?この記事では、不動産の信託と登記情報の関係について解説していきます。

家族信託と弁護士

-

得意分野

法律全般(弁護士により専門分野あり)、裁判、交渉 -

対応分野

家族信託において、全て対応可能

(税務申告の代理は不可) -

依頼すべきケース

信託をすることにより紛争が顕在化する恐れがある場合

弁護士は法律事件に関する代理・仲裁・和解などを業として行える唯一の資格です(弁護士法72条)。

ただし、請求額が140万円以下の簡易裁判の代理・和解交渉については司法書士が行うことも認められます。

家族信託するご家庭の中には、推定相続人の間での後継ぎ問題や財産承継の方法などで揉め事が発生したり、法律的に複雑な問題を抱えたりする場合があります。

資産家や地主さんは、このようなケースに当てはまりやすいかもしれません。

このようなケースでは、家族信託の支援経験のある弁護士に依頼するとリスクを回避しやすいでしょう。

参考: 裁判業務|司法書士会

家族信託と行政書士

-

得意分野

書類作成 -

対応分野

家族信託契約書の作成 -

依頼すべきケース

信託契約書を含む書類作成は行政書士が対応できる分野です。ただし弁護士、司法書士とは異なり、登記を扱うことはできません。

家族信託で信託財産に不動産がなく、かつ、揉め事のおそれもないケースでは、行政書士への依頼も検討できるでしょう。

例えば、シンプルに預金資産のみを家族信託したい場合や、信託契約書だけ専門家に作成してもらいたい場合などは、行政書士に依頼すれば、費用が抑えられる可能性もあります。

なお、行政書士は信託登記の申請書作成や、申請の代理ができないため、不動産を信託するのであれば法務局で自ら手続きをしなければなりません。

家族信託における3つの士業の特徴を解説しました。

以上を踏まえて、大きな法律事件の可能性がある場合以外は、司法書士が家族信託の相談先として適しているといえます。

では、司法書士の中でも、家族信託を依頼する上で重要なポイントは何なのか、司法書士を選ぶポイントについてみていきましょう。

家族信託で司法書士を選ぶポイント

家族信託で司法書士を選ぶポイントは以下の通りです。

家族信託で司法書士を選ぶポイント

- 家族信託の実績件数が10件以上

- 家族信託に関する取り組みが発信されている

- 家族信託に関する民間資格を保有している

- アフターフォローも手厚くしてくれる

- 司法書士以外の専門家ネットワークも強固である

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

家族信託の実績件数が10件以上

家族信託の取り扱い実績が10件以上あれば、実績として信頼できるといえるでしょう。

家族信託はまだ新しい制度のため、家族信託を取り扱う専門家は、士業の別を問わず、まだまだ多くはないのが現状です。

弊社では、年間数千件もの家族信託に関する相談をお受けしていますので、サポート経験に関してはご安心いただければと思います。

実績が多いのはもちろんですが、実際に相談した人のアンケートやインタービューなどをHPに掲載してあれば、より信頼できるといえます。

ぜひ、まずはメールや電話から、無料相談を利用されてみてはいかがでしょうか。

家族信託に関する取り組みが発信されている

家族信託に関して依頼するのであれば、家族信託について独自で調査を行っていたり、SNSやHPで定期的に発信が行われていたりするかどうかも確認しましょう。

家族信託に関するノウハウやブログの発信がたくさんあれば、家族信託について取り組もうとしているという証ともいえます。

家族信託に関する民間資格を保有している

家族信託には 「家族信託専門士」「家族信託コーディネーター」などの民間の専門家資格があります。

これらの資格を保有している専門家は、家族信託について最新の情報を習得しているため信頼性も高いといえます。

家族信託は契約が完了してから開始すると、その後の手続きもかなり煩雑なものが存在します。

これらのアフターフォローについてもサポートを求めるなら、家族信託関連の資格を保有した専門家に頼る方が安心でしょう。

参考: 家族信託コーディネーター・家族信託専門士とは?|一般社団法人 家族信託普及協会

アフターフォローも手厚くしてくれる

家族信託は信託契約を締結した後、受託者による財産の運用・管理が長期にわたって続いていきます。

信託契約の内容や信託財産の変更などが起きる可能性もあり、また、法改正・判例変更等による法律面の変化や、税制改正、財産の状況、社会情勢の変化に適応するための調整が必要となるケースがあります。

このような契約後の専門的な調整も必要となる可能性がありますので、専門家の相談を継続して受けられ、アフターフォローが手厚い司法書士を選びましょう。

司法書士以外の専門家とのネットワークが強固である

家族信託では、法律・登記・税金・不動産売買(賃貸)といった幅広い専門知識が必要になります。

契約を正しく成立させるため、家族信託においては複数の専門家が一つのチームとなり連携しながら信託契約の締結やアフターフォローを行うのが一般的です。

司法書士、弁護士や税理士、公認会計士などの士業だけでなく、不動産鑑定士やファイナンシャルプランナー、保険代理店などのサポートを受けるケースもあります。

つまり他の専門家や関連会社とのネットワークを持っている専門家ほどスムーズな信託契約に結びつきやすいといえるでしょう。

家族信託を司法書士に依頼する際にかかる費用

家族信託を司法書士に依頼する場合、トータルで50〜60万円程度かかるでしょう。

ただし、信託する財産の額に応じて費用が決まる部分も大きいため、明確な費用を把握するには個別にシミュレーションすることが重要です。

以下は、家族信託を司法書士に依頼する費用と実費の一例です。

家族信託の費用については、以下の記事でより詳しく解説していますので、ご確認ください。

【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?司法書士が解説

家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。

家族信託に関するコンサルティング報酬

家族信託の設計〜組成までの一連のコンサルティングにかかる費用です。

信託の内容によって、報酬の金額には違いがあります。

相場は信託の対象となる財産額の1%程度 であり、1億円以上は0.5%〜という設定が多いようです。

例として、不動産2000万円、金銭1000万円の計3,000万円の財産を信託する場合、報酬は30万円になります。

不動産の金額の評価は、基本的には固定資産税評価額(固定資産税納税通知書に記載されている金額)に基づいて計算されます。

信託契約書作成費用

ご家族ごとの財産額・財産の種類・相続の意向などを伺い、ご提案の上で決まった家族信託の内容をもとに、専門家が信託契約書を作成する費用です。

信託契約書の作成費用は、専門家によって異なりますが、1通あたり10〜15万円程度が目安です。

なかには、上述の「コンサルティング費用」に含まれているケースもあります。

公正証書作成手続き代行費用

信託契約書を公正証書にする際には、公証役場とのアポイント調整・打ち合わせ・契約書内容の擦り合わせ等が必要です。

これらの公証役場とのやりとりを全て自分で行うことが難しい場合は、専門家に依頼することも可能で、代行費用は10〜15万円程度となります。

信託登記手続き代行費用

家族信託の信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記手続きを行わなければなりません。

信託登記の手続きは自分で行えないわけではありませんが、必要書類の収集や手続きが煩雑で専門知識も要するため、登記の専門家である司法書士に依頼するとスムーズです。

登記手続きの代行にかかる費用も、信託財産によって異なり、相場は5〜15万円程度です。

その他実費でかかる費用

上記のような報酬部分以外に、下記のような実費が必要です(金額は財産額に応じて異なります)。

-

家族信託契約書を公正証書化する費用

家族信託契約書を公証役場で証明力の高い公正証書にするための手数料

相場:5〜25万円程度 -

不動産の信託登記のための登録免許税

信託登記する際に必要な手数料

相場:固定資産税評価額の0.3%〜0.4%

実費は、家族信託を司法書士に依頼せず、自分でやる場合にもかかる費用です。

家族信託契約書を証明力の高い公正証書にする費用と、不動産の信託登記にかかる登録免許税が含まれます。

もちろん司法書士に依頼しない場合は、家族信託にかかる費用は抑えられますが、自分たちだけでやると思わぬトラブルが発生するリスクもあるため、理解した上で判断しましょう。

【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?司法書士が解説

家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。

家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説

家族信託を自分で手続きすることは可能ですが、法律や税金の専門知識がなければ、信託自体が無効になったり、親族間トラブルに発展したりなどのリスクが発生する可能性が高まります。本記事では、家族信託を自分でやる手続きについて、法律や税金の観点からも詳しく解説していきます。

司法書士に家族信託の相談をする流れ

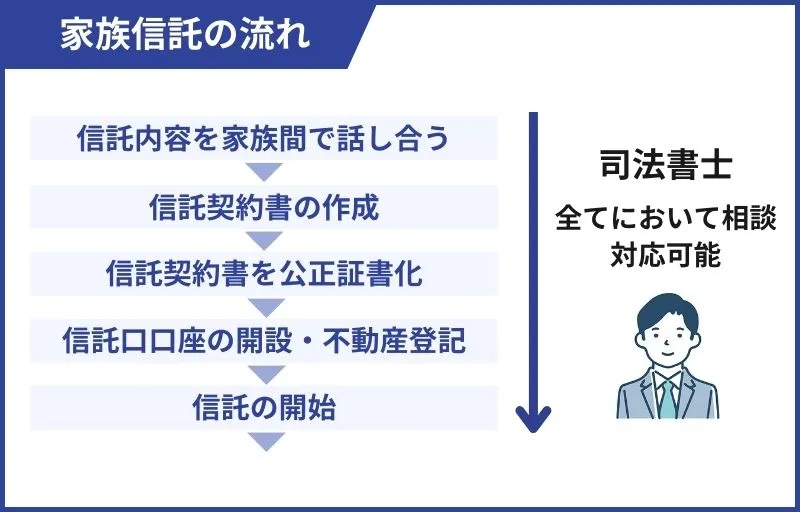

司法書士に家族信託の相談をする場合は、以下のような流れで進めていきます。

司法書士に家族信託の相談をする流れ

- 問い合わせ

- 初回相談

- 家族会議・当事者・家族・親族への説明

- 家族信託契約書案の作成

- 公正証書での家族信託契約書の作成

- 不動産の信託登記、信託口口座の開設

- 受託者による財産管理開始

順に解説していきます。

問い合わせ・初回相談

まずは、HP・電話・メールなどから問い合わせ、お住まいの地域に対応しているか、初回相談に費用はかかるか、家族信託の相談に対応しているかなどについて確認しましょう。

弊社は初回相談(電話・メール可)を無料で承っており、全国各地対応可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

当事者・家族・親族への説明、家族会議

初回相談から、状況によって何度か面談や連絡を重ね、家族信託に必要な情報、委託者となる人が持つ財産、当事者・家族・親族のご意向などをお伺いします。

委託者と受託者だけではなく、委託者の相続人となる可能性のある方全員が家族信託について認識していなければ、後々揉め事に発展することも考えられます。

よって、家族会議には全ての相続人に出席してもらう、全員への説明の機会を設けるなどの対策をおこないながら家族信託の組成を進めていきしょう。

委託者の財産については、不動産の名義人であることを認識していないというケースもあり得ますので、登記簿など詳細まで確認しなければなりません。

また、家族や親族だけで話し合いを進めにくい場合は、司法書士が同席して進行を担当させていただくことも可能です。

家族信託契約書案の作成

お伺いした内容をもとに、家族信託契約書の条文を作成していきます。

法律の適切な知識や理解がなければ、家族信託が委託者から受益者(受託者)への贈与とみなされて多大な税金がかかったり、信託法に抵触する内容で作成してしまったりするおそれもあります。

家族間での契約とはいえ、後にトラブルが発生するリスクを回避するためにも、契約書案の作成は司法書士にお任せください。

公正証書での家族信託契約書の作成

家族信託の契約書を、公証役場で公正証書にします。

「公正証書にしなければならない」というルールはありませんが、公正証書は私文書(当事者同士での合意のみ示した文書)よりも証明力や信頼性が高く、後に相続人間のトラブルに発展した場合でも、家族信託の有効性を法的に示すことが可能です。

公正証書を作成するには、公証役場にアポイントを取り、必要書類を収集し、公正証書の内容の打ち合わせや確認を重ねた上で作成します。

家族信託に公正証書が必要?私文書では危険?メリット・デメリット、必要書類や手続きの流れ、費用を解説

家族信託も信託契約になりますので信託法のルールに沿って作成することになるのですが、法的には公正証書で作成しなくても問題はない、という解釈になります。今回は「公正証書化」が必要なケースについてご紹介します。信託契約書を公正証書で作成した方が良いケース、公正証書での作成にすべきケースについても説明していきます。

不動産の信託登記、信託口口座の開設

不動産の信託登記や信託口口座の開設は、いわば家族信託を開始するための準備です。

受託者が、託された財産を自分自身の固有財産と混同しないように、不動産には信託登記をする義務があり、金銭については信託財産として管理するための口座を開設する義務があります(信託法第34条、分別管理義務)。

特に登記は司法書士の専門分野であり、手続きを一任することも可能です。

信託登記は通常の所有権移転登記よりも複雑で、弁護士の方でも登記業務のみ司法書士へ外注する方もいます。

司法書士へ家族信託を依頼すれば、上記のような家族信託の準備もスムーズに行えるでしょう。

家族信託の口座(信託口口座)のつくり方について解説

家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。

家族信託をした後に必要な手続きは?登記申請や口座開設のやり方について

家族信託の契約が締結できると、当事者の委託者・受託者となった方はホッとされると思いますが、信託がスタートした後も重要な手続きがしばらく続きます。家族信託が始まった後の重要な手続きとして、どのような項目があるのでしょうか?さっそく各項目についてご説明します。

受託者による財産管理開始

家族信託の契約書に従って、受託者による財産管理を開始します。

家族信託を始めるには、家族会議、契約書の作成や擦り合わせ、公正証書化の手続き、信託登記など多くの行程を踏まなければなりません。

ただし、家族信託は開始してからが本番です。

契約書通りに順調に財産管理できるに越したことはありませんが、将来的にトラブルが起こる可能性もゼロではありません。

司法書士によっては、家族信託の組成・信託契約の締結まででサポートが終了してしまうケースもあります。

実際に財産管理が開始してからもサポートを受けられるかどうかは、司法書士によって異なりますので、相談の時点から、家族信託開始後のアフターフォローについても確認しておきましょう。

また、弊社では、信託財産の管理状況をアプリ上に記録し、法律で義務付けられた帳簿や報告書の自動生成もできる家族信託アプリを提供しています。

受託者の負担軽減、家族全員が確認できるクリアな財産管理の実現など、安心して家族信託を進めていくことができますので、ぜひご相談ください。

おやとこTOP

おやとこは、認知症による「資産の凍結」から親を守るサービスです。どなたでも家族信託を安全・便利に使えるように、司法書士ら家族信託の専門家が開発しました。初期費用5万円〜(税込55,000円)、月額費用2,480円〜(税込2,728円)からご利用いただけます。

家族信託については信頼できる司法書士へご相談を

不動産の信託取扱いを含めて、現在のところ家族信託の取扱い件数は司法書士が圧倒的割合のようです。

司法書士はもともと相続や登記、成年後見制度の実務などに携わっているため、家族信託との関連性が高い士業であることがポイントだといえるでしょう。

ただし、親族間での相続トラブルが想定されるケースでは弁護士へ依頼する、契約書の作成のみの依頼・少額の金銭のみ信託する限られる場合などは行政書士に依頼するという選択肢もあります。

一般的な家族信託の相談の際には、実績をある程度持っている司法書士への相談がおすすめだといえます。

また、家族信託に限ったことではありませんが、専門家へ相談する場合は長い付き合いになるケースが多いため「この人なら安心して仕事を任せられる」という安心感があるか否かをよく検討してから依頼する司法書士を選ぶと良いでしょう。

弊社では、多数の司法書士が在籍しており、豊富なネットワークから他の専門家とも連携しながら家族信託に関する専門的な支援を行っております。

年間数千件もの家族信託に関する相談実績を持ち、いち早く家族信託に取り組んできたことにより蓄積されたノウハウをもとに、お客さまに寄り添ったサポートを提供しております。

初回相談は無料ですので、ぜひまずはお気軽にお問い合わせください。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する