銀行の代理人カードは、口座の名義人本人の代わりに、子や配偶者などの代理人がATMでの出入金・振込を行える 、便利なカードです。

ただし、代理人カードを本人の 「認知症対策」と考えている場合は注意が必要です。

代理人カードを発行したからといって、必ずしも本人の認知症による口座凍結を防げるというわけではありません。

本記事では、家族が代わりに本人の財産管理を行え、さらに認知症対策・相続対策まで可能な「家族信託」という制度についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

要約

- 銀行の代理人カードは、口座名義人の代わりにATMで出入金ができるカード

- 親のキャッシュカードを預かって家族が管理するのは危険

- 代理人カードを発行しても口座凍結のリスクは残る

- 口座凍結を解除するには、成年後見制度(法定後見)の利用が必須

- 本人が元気なうちに、家族信託などで早めの対策をすることが重要

代理人カード・口座凍結対策でお悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

「代理人カードは認知症対策として十分なのか不安を感じる」

「口座凍結対策には何があるのか知りたい」

など、お悩みのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

年間数千件

のご相談に対応中。サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する目次

銀行の代理人カードとは?

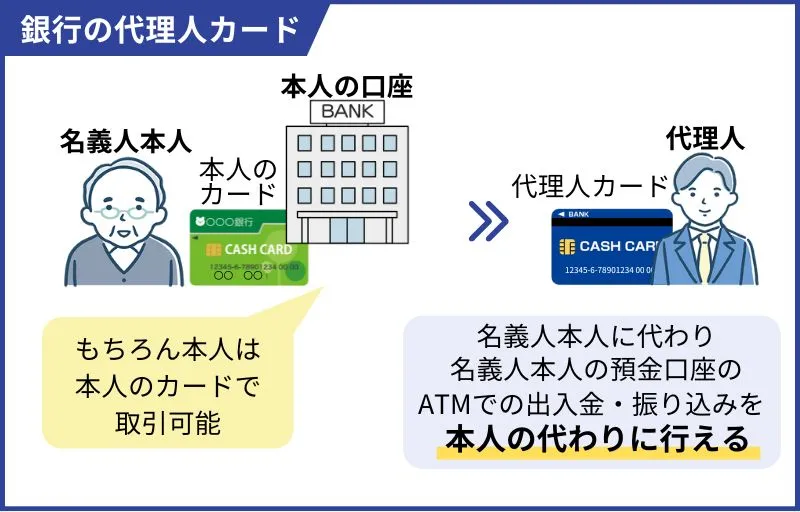

銀行の代理人カードとは、名義人本人の子や配偶者が代理人として、本人の口座に関するATMでの出入金などを行うために発行される、特別なキャッシュカードです。

1つの口座を家族で管理したい場合や、本人の身体能力低下により、代わりに家族がATMでの取引を行いたい場合などに活用されます。

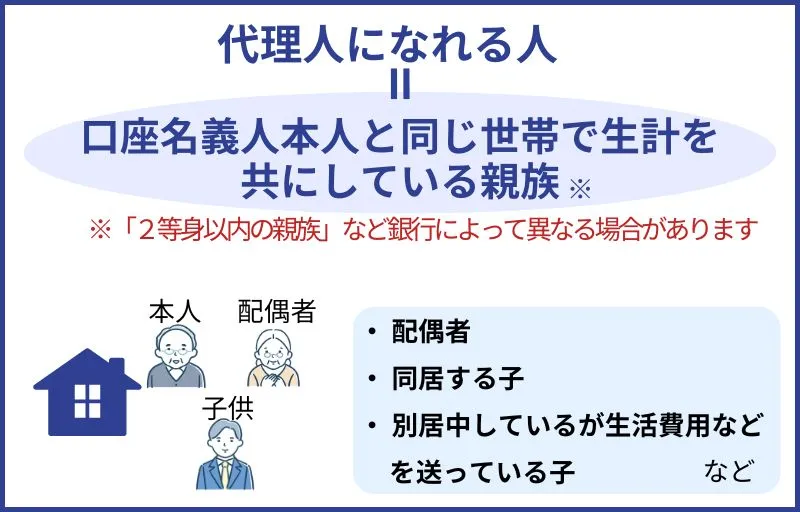

代理人になれる人

本人の口座の「代理人カード」を持ち、代わりに取引を行えるのは「契約者本人と生計を一にする家族 」と定められていることが一般的です。

例えば、同居している子や配偶者が挙げられます。

また、「2親等以内の親族」と定めている銀行もあります。

(例:配偶者、子、孫、兄弟姉妹など)

参考: 代理人カード|みずほ銀行 、 代理人指名手続き|三井住友銀行

詳細の条件は各銀行のHP、電話、窓口などで確認しておきましょう。

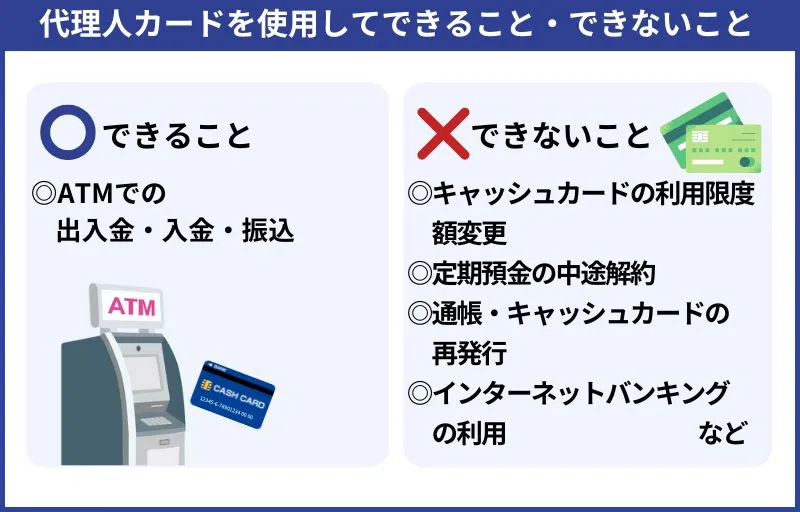

代理人カードでできること・できないこと

本人の代理人が、代理人カードを使ってできること・できないことは、主に以下の通りです。

できること

ATMでの出金・入金・振込できないこと

キャッシュカード利用限度額の変更

定期預金の中途解約

通帳・キャッシュカードの再発行

インターネットバンキングの利用 など

代理人カードでできること・できないことも、銀行によって異なります。

ただし、できることは基本的に「普通預金のATMでの出入金・振込」と考えておきましょう。

代理人カードを持っているだけでは、本人確認が必要な窓口での手続きや、通帳・キャッシュカードの再発行などはできません。

代理人カードを作れる銀行

代理人カードは、基本的にはどの銀行でも作ることができます。

ただし、上述の「代理人になれる人」や「できること・できないこと」の条件は銀行によって異なりますので、注意しましょう。

また、代理人カードを作るためには、窓口で名義人本人が発行手続きを行う必要 があります。

詳しくは口座をお持ちの銀行の支店に問い合わせましょう。

代理人カードの作り方

代理人カードの発行は、「名義人本人」が、銀行の窓口で手続きしなければなりません。

つまり、親の代理人カードを子が代わりに申し込むということはできないため、注意しましょう。

代理人カードの作り方は、一般的には以下の通りです。

代理人カードの作り方

- 必要書類(下記参照)を準備し、名義人本人が銀行窓口へ行く

- 本人が代理人カード作成の申請書を記入する

- 銀行の届出印を押す

- 銀行の指示に従い、キャッシュカードを受け取る

代理人カードの作成手続きに必要な書類等は、主に以下の通りです。

代理人カードの作成に必要な書類等

- 本人の通帳、キャッシュカード

- 本人確認書類(本人・代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)

- カードの発行手数料(無料の場合もある)

- 届出印

また、有人ではないインターネット支店で口座を保有している場合は、銀行に直接問い合わせるなどして、銀行の指示に従って手続きを進めましょう。

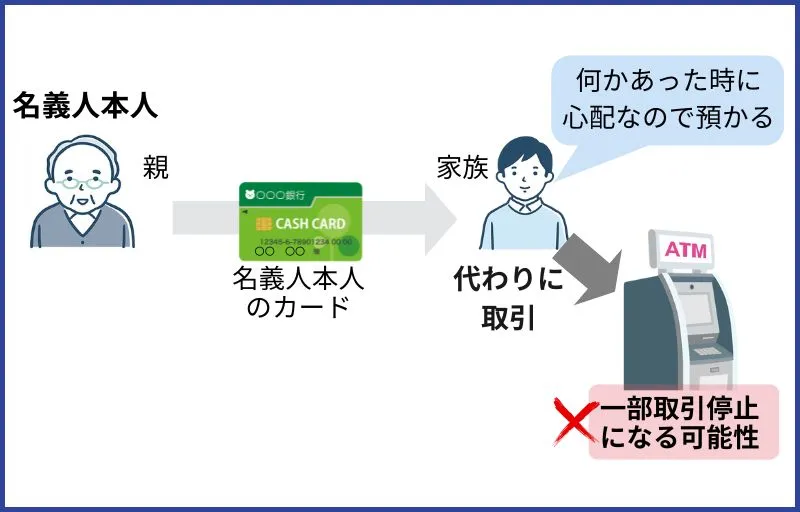

親のキャッシュカードを預かって取引していませんか?

代理人カードは発行せず、親のキャッシュカードを子が預かり、ATMで代わりに現金を引き出しているというケースがよくあります。

高齢になり、判断能力・身体能力も低下している親にとっては、ありがたいことだと思われているかもしれませんし、子自身もその方が安心だと思っているかもしれません。

ただし、この状態を続けていると、銀行取引の一部が突然停止される という事態に陥る可能性があります。

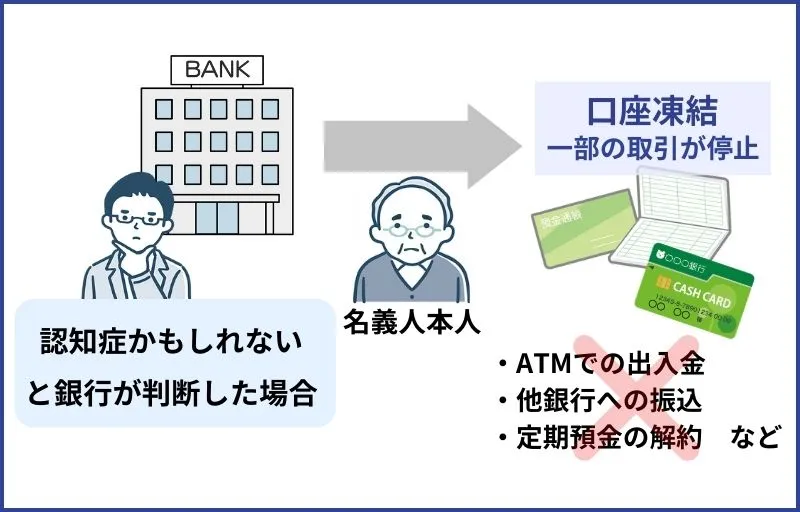

具体的にいうと、名義人本人である親の判断能力低下を銀行が把握した場合 、銀行はATMでの預金の引き出しや、窓口手続きなどの取引を一部停止するのです。

銀行が口座を凍結する大きな理由は、判断能力が低下した本人を、特殊詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺など)の被害から守るためです。

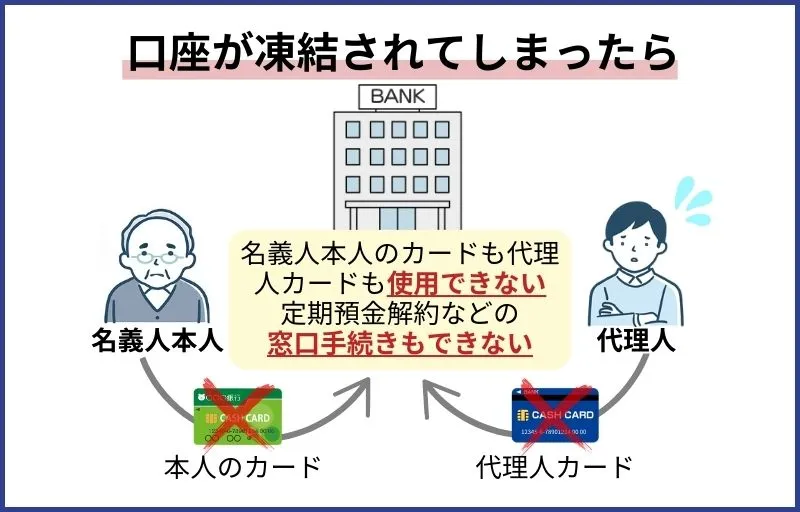

これを一般的に「認知症による口座凍結 」と表現し、一度口座凍結が起こると、本人によっても、家族によっても、解除することはできません。

口座凍結の解除には「成年後見制度」という手続きを踏まなければいけなくなり、手続きの手間や費用もかかります。

しかしこの場合、「代理人カード」を作成すれば、本人が認知症になっても安心なのでしょうか?

答えは「No」です。

基本的には、代理人カードを作成している口座でも関係なく、本人の判断能力低下を銀行が把握すれば、口座凍結は起こってしまいます。

では、代理人カードの注意点について、詳しくみていきましょう。

【認知症の親の銀行口座】家族が暗証番号を聞くのは違法?

「親のキャッシュカードでお金をおろしているのですが、これって違法なんでしょうか?」親の介護費用の支払いなどのため、親の銀行口座のキャッシュカードを預かり、暗証番号を教えてもらって預金を引き出している状況です。自分の口座ではない口座から引き出しをしているため、法的に問題ないのか気になって相談をいただきました。

代理人カードの注意点

代理人カードの作成や利用における注意点は、以下の通りです。

代理人カードの注意点

- 代理人カードでは認知症対策にならない

- 代理人ができる取引には制限がある

- 取引銀行ごとに代理人カードの発行手続きが必要である

まず「親が認知症になった時のために」と代理人カードの作成を考えている場合は注意が必要です。

名義人本人が認知症になると、代理人カードも使えなくなるおそれがあるため、認知症の対策にはなりません。

その他、代理人カードでは、利用可能な取引や、取引可能な金額にも制限がかかるケースが多いため、以下で1つずつ解説していきます。

代理人カードでは認知症対策にならない

上述の通り、原則、代理人カードは、認知症対策にはなりません。

名義人本人の認知症や判断能力低下を銀行が把握した場合、銀行口座が凍結され、代理人カードも使えなくなるためです。

銀行は、判断能力が低下した本人を、特殊詐欺や悪徳商法の被害から守るために、口座の取引を一部停止します。

これは代理人カードを発行している口座でも同様です。

口座が凍結されると、ATMでの預金の引き出しや振込、定期預金の解約などは、本人でも代理人でも、できなくなります。

口座凍結を解除して取引を再開するには、判断能力が低下・喪失した本人の代わりに手続きを行う「法定代理人」が必要です。

未成年の場合は親権者が法定代理人となりますが、認知症の高齢者の場合は、法定代理人として手続きを行う 「成年後見人」を立てなければなりません。

つまり、一度口座が凍結したら、解除するには「成年後見制度(法定後見)」を利用するほかないのです。

よって、代理人カードを作成したとしても、認知症による口座凍結の影響を大いに受けてしまうため、認知症対策にはなりません。

認知症によって口座は凍結する?凍結の基準や、事前の対策を徹底解説!

認知症になると、口座が凍結するおそれがあります。名義人が詐欺などの被害に遭わないように、預金の引き出しなど、一部の取引が停止されるのです。口座凍結される認知症の基準や、事前にできる対策などを詳しく解説していきます。

代理人ができる取引には制限がある

代理人カードを発行したからといって、代理人は、本人の口座に関する取引を全て行えるというわけではありません。

むしろ代理人ができる取引はかなり限られており、基本的には「ATMでの出入金・振込 」のみです。

つまり、代理人は下記のような取引ができません。

代理人ができないこと

- インターネットバンキングでの振込や支払い

- デビットカード機能の利用

- キャッシュカードや通帳の再発行

- 定期預金の解約

また、高齢者の口座では、不正利用や詐欺による被害などを防ぐため、通常よりも1日の出金額や振込額の上限を低く設定している銀行も多くあります。

もちろん、代理人が取引できる上限額も、本人の口座で定められている額と同じです。

代理人が把握していなければ、いざ多額のお金が必要となった場合に困る可能性があるため、注意しましょう。

高齢者のATM出金・振込限度額の引き下げに関する取り組み例

- 山形県内11金融機関

70歳以上の高齢者において、引き出し限度額を20〜30万円へ引き下げ

- 横浜信用金庫

1年間キャッシュカードでの引き出しや振込がないなど、一定の条件を満たす70歳以上の高齢者において、引き出し限度額を10万円に引き下げ

- りそな銀行・埼玉りそな銀行

70歳以上で過去3年間キャッシュカードでの引き出しがない場合、引き出し・振込限度額を10万円に制限

銀行によっては、代理人カードの発行の時点で、上記のような条件にあてはまり、限度額が10万円まで引き下げられている可能性もあるため、事前に把握しておくことが重要です。

取引先ごとに代理人カードの発行手続きが必要

複数の銀行での取引がある場合、預け先の数だけ、代理人カードの発行手続きが必要となります。

上述の通り、代理人カードの発行手続きは名義人本人が行わなければなりません。

ただし、認知症で判断能力の低下が始まっている場合、預け先の銀行をリストアップできなかったり、届出印を紛失していたりする可能性があるため、早めに行動しましょう。

また、各銀行で利用している定期預金や信託商品も、認知症が進行すると解約や払い戻し手続きができなくなるおそれがあるため、早めの手続きがおすすめです。

親の認知症が心配!代理人カード以外の対策

代理人カードは、本人がATMへ動けないときや、1つの口座を家族で管理するときには非常に便利ですが、認知症対策として活用できるものではありません。

親の認知症に備えて、財産を本人以外でも、自由に動かせるようにしておきたいという方は、下記の方法で対策が可能ですので、押さえておきましょう。

認知症対策ができる制度

- 家族信託

- 任意後見制度

- 保険の代理請求制度

それぞれについて、詳しく解説していきます。

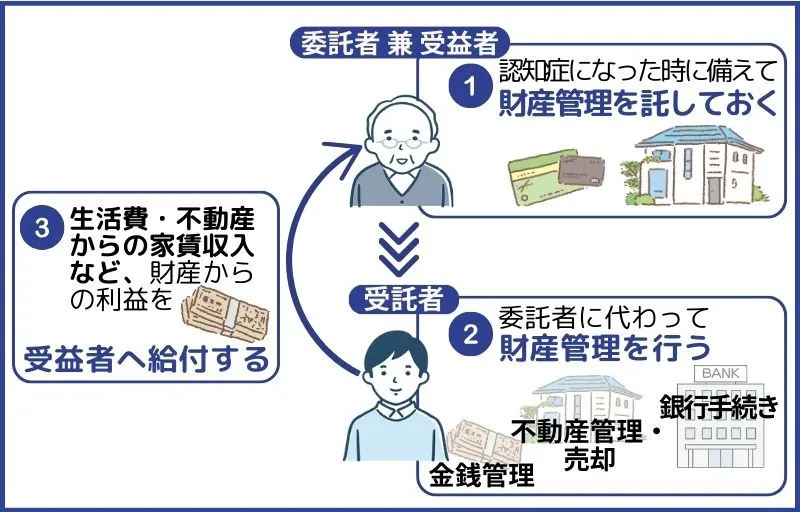

1. 家族信託

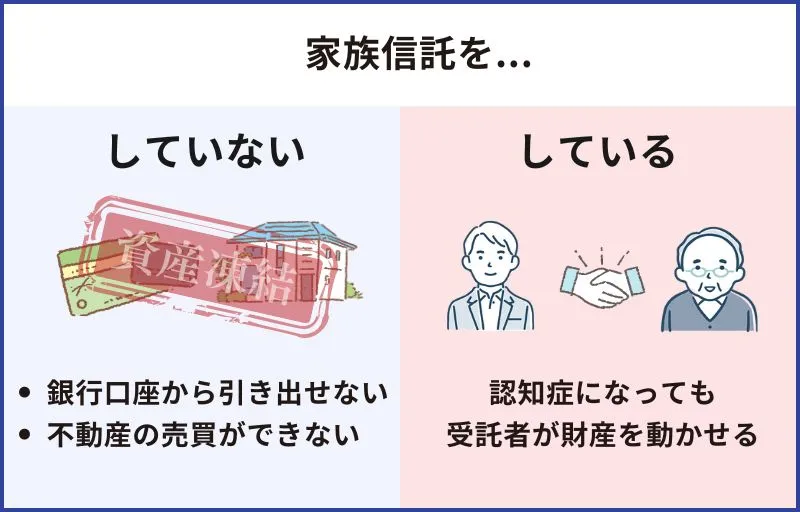

家族信託は「認知症による資産凍結を防ぐ 」法的な制度です。

認知症になる前の元気なうちに、財産の管理権限を家族に託しておくことで、本人が認知症になったとしても、財産を柔軟に動かせるようになります。

家族信託の代表的なメリットは下記です。

家族信託のメリット

- 家族間で行え、第三者の関与がない

- 財産管理の方法や管理権限の範囲は、信託契約内で自由に定められる

- 本人死亡後の財産の帰属先を定めておくことで、相続対策にもなる

一般的な家族信託では、親が委託者となり、自分の財産を子などの受託者へ託します。

受益者を親と設定し、受託者は親のために財産管理を行う、という仕組みです。

つまり、財産管理の権限は子にありますが、実質的な財産権は、受益者である親が引き続き保有できるということです。

よって、家族信託では、親や親族も安心して、受託者(子)へ財産管理を託すことができます。

また家族信託では、委託者と受託者の間(親子間)で結ぶ「信託契約書」 にて、以下の内容を自由に設定できます。

家族信託で決めること

- 信託財産:どの財産を信託するか

- 信託財産の管理方法:どのような方法で財産を管理するか

- 信託の終了事由:家族信託をいつ終了するか

- 信託財産の帰属権利者:委託者の死亡後、財産は誰に帰属させるか

家族信託では、委託者(親)の死亡後、信託財産を誰に帰属させるのかについて定められます。

つまり、実質的に「誰に相続させるのか」を契約で決めておけるため、「遺言書の代用」としての機能も備えているのです。

このように、家族信託では、家庭裁判所の監視や財産管理の制限などがある成年後見制度の問題点をクリアし、財産についての本人や家族の希望を実現できる認知症対策として、年々注目度が高まっているのです。

家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

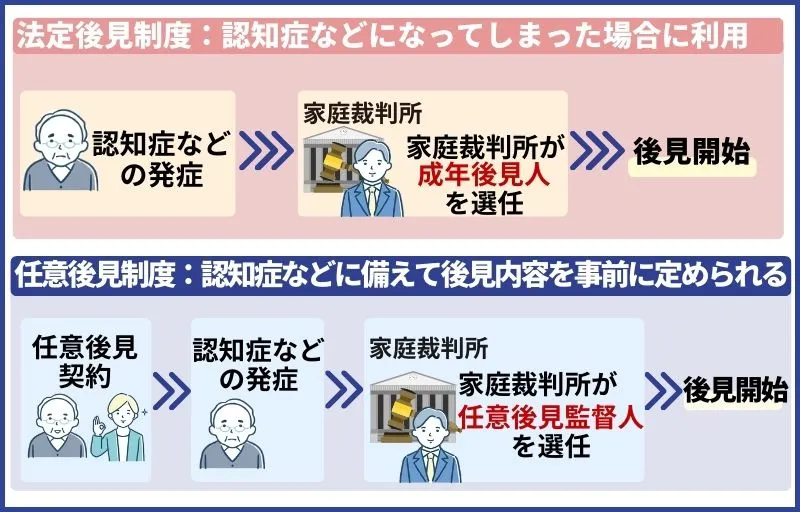

2.任意後見制度

任意後見制度は、「成年後見制度」のうちの1つの制度です。

任意後見制度では、本人が認知症になったときに備えて、元気なうちに「任意後見人」を指定しておきます。

将来、本人の判断能力が低下し、財産管理や法律行為に関するサポートが必要となったときに、任意後見人による後見が開始します。

「法定後見制度」とは異なり、後見人や後見内容を比較的柔軟に、事前に定めておけることが特徴です。

任意後見制度を利用するメリットとして、下記が挙げられます。

任意後見制度のメリット

- 任意後見人を指定できる

- 法定後見制度と比較して、後見内容を柔軟に定められる

- 成年後見人への報酬が不要(ただし、任意後見監督人への報酬は必要)

任意後見制度では、本人に関する財産管理や法律行為の中で「どの行為に対して任意後見人に代理権を与えるのか」を柔軟に定められます。

ただし、あくまでも家庭裁判所の監督のもと利用する制度です。

任意後見人は後見事務について記録し、毎年家庭裁判所へ報告を求められたり、任意後見監督人の監督を受けたりします。

制度の柔軟性としては、資産凍結後に利用する 「法定後見制度」よりも高く、上述の「家族信託」よりも低いといえるでしょう。

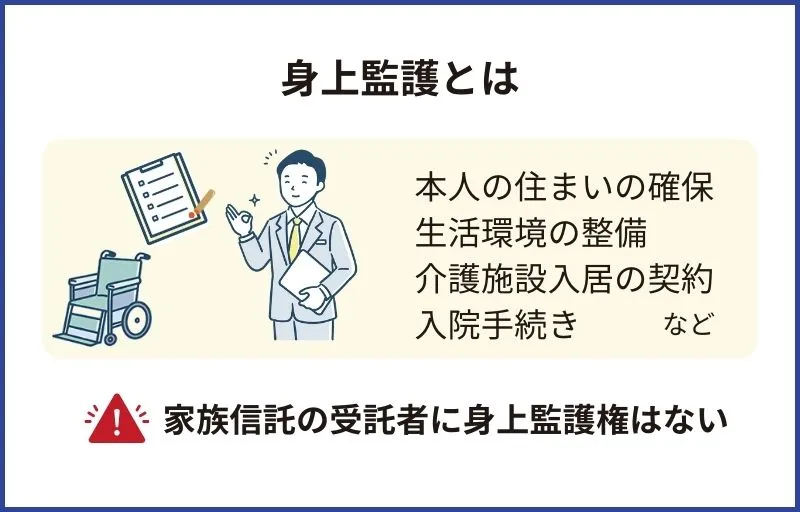

ただし、任意後見制度では、家族信託にはないメリットがあります。

それは、 「身上監護(日常生活・医療・介護における法律行為)」を任意後見人が行えることです。

家族信託は財産管理に特化した制度ですので、受託者に本人の身上監護に関する権限はありません。

よって例えば、親の身上監護についての権限も、子に与えたいという場合は、家族信託と任意後見制度を併用するという手もあります。

どちらも、当事者の判断能力がなければ利用できない制度ですので、検討している場合は早めに認知症対策の専門家へ相談することをおすすめします。

3.保険の代理請求制度

本人が保険に加入している場合は、認知症に備えて「代理請求人」を指定する 手続きをしておきましょう。

認知症が進行すると、保険金の請求に必要な本人の意思確認ができないためです。

もし「代理請求人」を指定していない場合、保険金の請求には成年後見制度(法定後見)の利用が必要となるケースもあります。

保険金請求のために成年後見制度(法定後見)を利用したとしても、後見は原則本人が亡くなるまで続きます。

後見が終了するまで、財産は成年後見人(第三者である専門家が選任される場合もあります)が管理することになり、支出の用途もかなり制限されるため、家族にも大きなストレスがかかるでしょう。

そうならないためにも、保険に加入している場合は、家族が代わりに保険金請求手続きを行えるよう、対策しておくことが必要です。

【代理人カード・家族信託・任意後見制度】違いを比較

ここまで、代理人カード・家族信託・任意後見制度の特徴をご紹介しました。

では結局、「自分や家族は、どの対策に取り組めば良いのか?」と思われている方もいらっしゃるでしょう。

そこで、それぞれの制度や対策の違いを下記の表に表してみました。

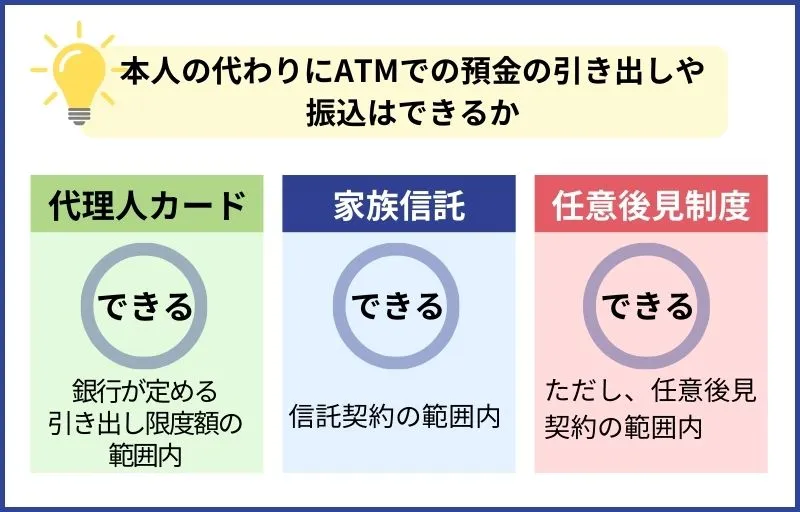

上図では、比較の基準を5つ設けています。

それぞれの制度が、自分や家族が重要視したい基準を満たしているかで判断すると良いでしょう。

以下では、1つずつ解説していますので、3つの制度をより詳しく比較する場合にご確認ください。

1. 本人の代わりにATMで預金の引き出し(振込)はできるか

全ての制度にて、本人の代わりにATMで預金の引き出しや振込を行うことは可能です。

ただし、どの制度においても、無制限に取引ができるというわけではありません。

具体的には、以下のような制限があります。

各制度のおける制限

代理人カード

銀行が定める、キャッシュカードでの引き出し限度額の範囲内家族信託

信託契約の範囲内任意後見制度

任意後見契約で定める任意後見人の権限の範囲内+本人の利益に直結するもののみ

特に、任意後見制度では、本人の利益につながるもののみ認められる点に注意が必要です。

任意後見制度は、判断能力が低下した人の生活や財産を守り、維持するための制度です。

生前贈与として子や孫へお金を振り込んだり、孫の入学祝いとして大金を引き出したりという行為はできません。

任意後見制度で定められる後見内容は、あくまでも「本人の生活や介護・医療を受けるためのもの」に限られますので、注意しましょう。

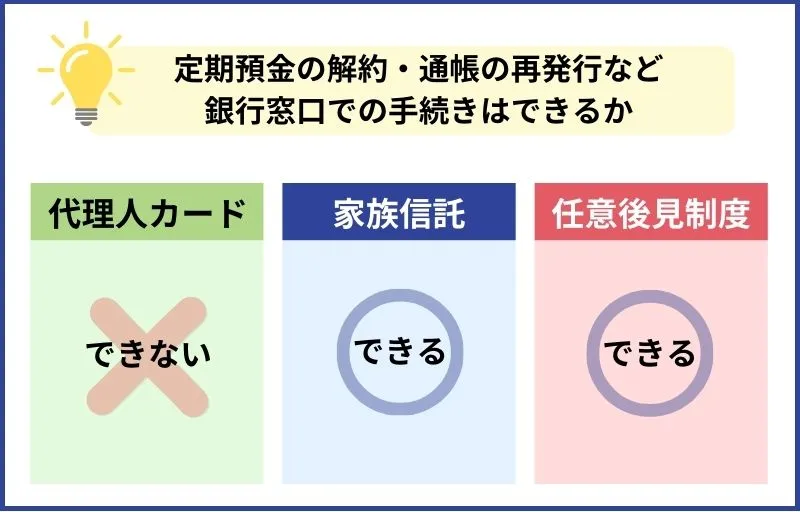

任意後見人のしおり(p.10,11,12)|千葉家庭裁判所2. 銀行の窓口手続き(定期預金の解約など)はできるか

前段で解説しましたが、代理人カードでは、基本的にATMでの出入金・振込しかできません。

任意後見制度では、任意後見契約で定めた権限の範囲内でのみ、銀行での手続きを行うことができます。

家族信託では、信託財産としての金銭は、受託者名義の信託専用口座(信託口口座)で管理するため、その口座に関する権限は受託者が持ちます。

よって、窓口での手続きに関しても、受託者が当事者となってスムーズに行えるのです。

ただし、信託した金銭の管理方法は、家族信託組成時に締結した信託契約の内容に則っている必要があります。

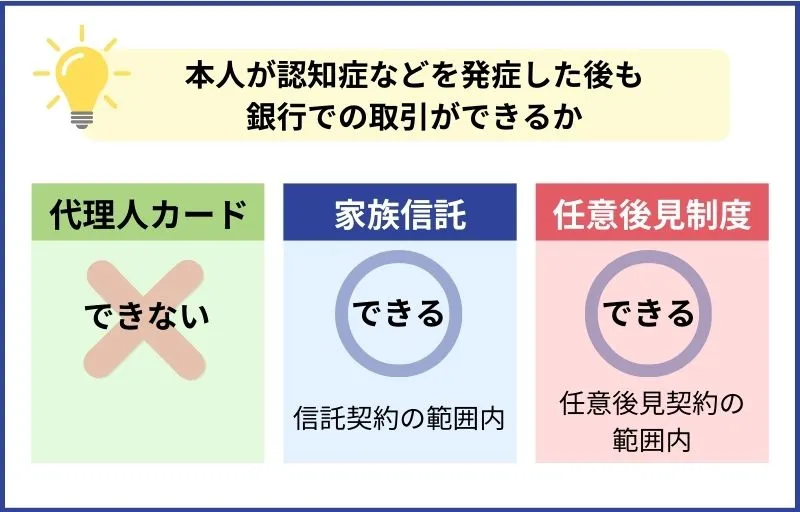

3. 本人が認知症になった後も銀行取引ができるか

代理人カードは、複数人で1つの口座を管理できるという利便性を高めたサービスであり、認知症対策のサービスではありません。

本人が認知症で判断能力が低下した場合は、銀行が口座取引を一部停止することにより、代理人カードも使えなくなります。

一方で、家族信託では受託者が、任意後見制度では任意後見人が、本人の認知症発症後も銀行取引を行えます。

ただし、それぞれ信託契約や任意後見契約の範囲内の行為のみ認められる点には注意が必要です。

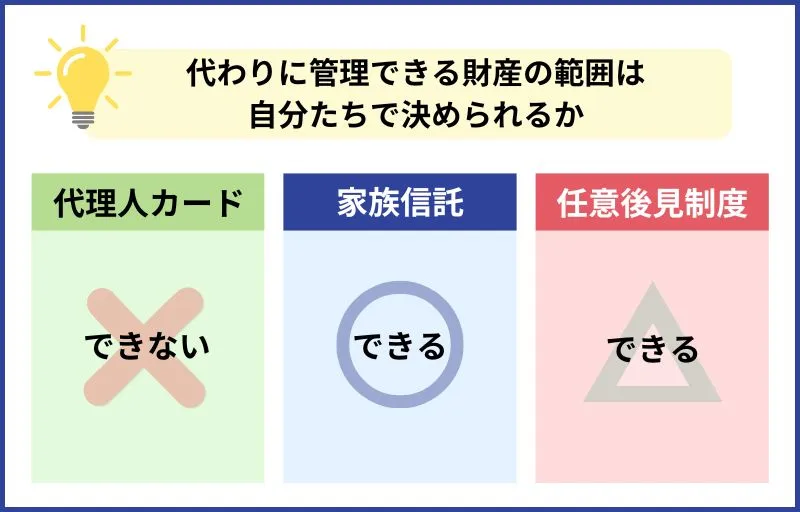

4. 代わりに管理できる財産の範囲は自分たちで決められるか

上述の通り、代理人カードでは、キャッシュカードによる引き出し(振込)の限度額の中でしか取引ができません。

特に、高齢者については、特殊詐欺の被害防止のため、利用上限額を10〜20万円程度まで引き下げる動きも多く見られています。

この限度額は代理人カードにも適用されるため要注意です。

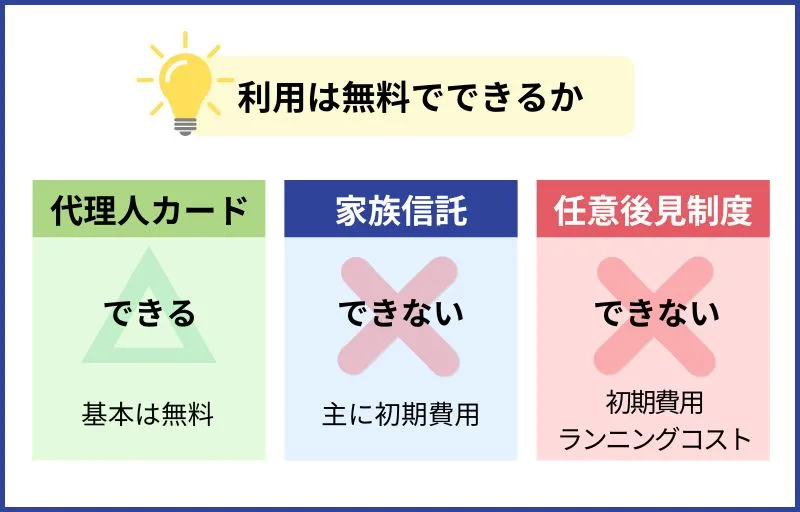

5. 利用は無料でできるか

一般的に、代理人カードは無料で作成できます。

ただし、銀行によっては発行手数料が定められている場合があるため、詳しくは個別に確認しましょう。

家族信託に関する費用の項目は少し複雑ですが、一般的な家族信託で初期費用として30〜60万円程度は必要となります。

費用の内訳の例は下記です。

実費

家族信託契約書の公正証書作成費用(公証人):3〜10万円程度

不動産の信託登記における登録免許税(不動産を信託する場合):固定資産税評価額の0.3%(土地)または0.4%(建物)専門家へ依頼した場合にかかる費用

相談・コンサルティング費用:信託財産の1.1%程度

登記費用(司法書士)(不動産を信託する場合):8万円程度〜(別途、見積りが必要)

以下の記事では、家族信託の費用に特化して解説しています。

家族信託の費用はいくらかかる?相場と安く抑えるためのポイントを徹底解説!

家族信託の検討時は費用面で悩みがちです。家族信託の費用は信託財産額によって異なります。本記事では家族信託で発生する費用の内訳や費用シミュレーションに加えて、費用を抑えるポイントについても詳しく解説します。

任意後見制度でも、任意後見契約書の公正証書作成費用、家庭裁判所への申立て手数料、任意後見監督人への毎月の報酬(ランニングコスト) がかかります。

費用の内訳の例は以下の通りです。

専門家に依頼するのであれば、初期費用は10〜20万円、ランニングコストは年間で12〜36万円程度となります。

任意後見制度にかかる費用

- 申立にかかる費用(貼用収入印紙):1,100円

- 後見登記嘱託手数料:1,400円

- 印紙代:2,600円程度

- 専門家に手続きを依頼する際の報酬相場:10〜20万円ほど

- 「任意後見監督人」への報酬:月額1~3万円(家庭裁判所が決定)

代理人カードは基本無料で作成できるケースが多いですが、根本的な認知症対策にはならない可能性があります。

費用はかかりますが、認知症対策を考えているなら、家族信託や任意後見制度、または両者の併用を早めに検討しましょう。

すでに判断能力が喪失していれば「法定後見制度」一択

代理人カードをはじめ、認知症対策となる家族信託・任意後見制度について、比較をしながら解説してきました。

これらの対策を行う上で大前提として重要なポイントがあります。

それは、本人(親など)に「意思能力があること」 です。

なぜなら、家族信託や任意後見制度では、はじめに 「信託契約」や「任意後見契約」を結ぶという「法律行為」 を行う必要があるためです。

有効な法律行為を行うには、当事者の「意思能力」が必要不可欠です(民法3条の2)。

認知症が進行した段階で、契約の内容や、契約によって起こる結果について十分理解できていない場合は、意思能力がないと判断され、家族信託や任意後見制度を利用することはできません。

このような段階で、本人の財産を管理したり、本人の医療や介護に関する契約を結んだりするには、法定後見制度の利用が必須となります。

法定後見制度とは

法定後見制度は、成年後見制度の1つで、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が選任した後見人が、本人の財産管理や契約行為などについて支援する制度です。

本人の認知症により口座や不動産の凍結が発生しても、法定後見制度の利用により、後見人が本人の財産を代わりに動かすことができます。

つまり、本人の生活のために、口座から預金を引き出したり、不動産を売却したりという行為ができるようになり、資産凍結は解除できるということです。

ただし、法定後見制度には、下記のような懸念点があります。

法定後見制度における懸念点

- 成年後見人には、第三者である専門家が選任される場合がある

- 成年後見人への毎月の報酬(2〜6万円程度)が発生する

(成年後見監督人が選任されるとさらに報酬が必要なケースもある) - 本人の生活に必要な支出や法律行為しか認められない

- 原則、本人が亡くなるまで続く

- 親族が成年後見人に選任されたとしても、親族の負担が大きい

※現在、成年後見制度は制度の見直しが進められています

成年後見制度について、詳しくは以下の記事でもご紹介しています。

成年後見制度の5つのデメリットとは?起こりがちな問題とトラブル事例

成年後見制度は認知症の方にとってなくてはならない制度ですが、「デメリットはないの?」と疑問に感じている方も多いでしょう。本記事では、成年後見制度のデメリットや発生する可能性がある問題点、利用によって起こりがちなトラブル事例などについて詳しく解説します。

家族間で柔軟な財産管理を行うなら「家族信託」がおすすめ

本人に判断能力がある場合に、認知症対策としてまず検討していただきたい制度が「家族信託 」です。

その仕組みやメリットについて、改めて説明を添えておきます。

家族信託の仕組み

家族信託は、判断能力が低下した時に備えて、信頼できる家族に本人の財産管理を託しておく制度です。

例えば、親が子へ自分の財産を信託すると、財産の所有権は子へ移転し、親の判断能力に関わらず、子が財産管理を行えるようになります。

認知症対策に家族信託をおすすめする大きな理由の1つとして、財産管理の柔軟性が高いということが挙げられます。

例えば、成年後見制度では、財産の利用用途について、主に本人の利益になることしか認められず、不動産の売却にも裁判所の許可が必要な場合があります。

一方で、家族信託であれば、家族間で締結する信託契約内で定めてさえいれば、柔軟な財産管理を実行できます。

数ある法的制度の中でも、財産を保有していた本人の意向を反映しやすく、第三者の介入もなく柔軟に取り組めるのが、家族信託なのです。

ただし、家族信託は法律行為ですので、組成時は当事者の判断能力が必要となることを押さえておきましょう。

認知症と診断されていても、軽度な場合や、家族信託に関する理解ができている場合は、利用できる可能性もあります。

勝手に判断してしまうのではなく、利用の可否は家族信託の専門家に相談することがおすすめです。

家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や始める時期を徹底解説

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。

まとめ

代理人カードの特徴や注意点、認知症対策になる「家族信託」について解説してきました。

代理人カードは、家族で1つの口座を管理できる便利なカードですが、本人の認知症を銀行が把握した場合は、本人でも代理人でも銀行取引ができなくなる「口座凍結」の可能性があります。

認知症対策となる「家族信託」も「任意後見制度」も、本人の判断能力がなければできない法的制度です。

親・親族の認知症が心配な方、口座凍結の対策を検討している方は、認知症対策や家族信託の専門家へ相談することをおすすめします。

弊社においても、認知症対策の知識・経験が豊富な専門家が所属しておりますので、まずはぜひお気軽にお問い合わせください。

代理人カード・口座凍結対策でお悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

「代理人カードは認知症対策として十分なのか不安を感じる」

「口座凍結対策には何があるのか知りたい」

など、お悩みのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

年間数千件

のご相談に対応中。サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する