家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度 であり、制度自体が危険であるというわけではありません。

優れた機能を持つ家族信託ですが、経験不足な専門家に依頼してしまい、ノウハウ不足から結果的にトラブルに陥る、などの危険な事例も散見されます。

本記事では、家族信託に潜む危険性や、実際のトラブル・失敗事例について、司法書士が詳しく解説していきます。

まずは家族信託について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

要約

- 家族信託にはトラブルになりやすい制度上の危険性や注意点がある

- 受託者に権限が集中する、損益通算ができないなどが挙げられる

- ひな形を使って自分で契約書を作り、契約自体が無効となる危険性なども

- 30年ルールや1年ルールなどの法律の理解、税制の理解が必要である

- 経験豊富な専門家を使い、危険な家族信託とならないようにすることが最も重要

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

家族信託は危険な制度?

前提として、家族信託自体が危険な制度というわけではありません 。

ただし、家族信託の組成は、法律・税制・相続などの知識が必要であり、専門家としても比較的難易度の高い内容です。

取り組むのであれば、法的な専門的知識もしっかり理解しておかなければなりません。

もし十分に理解をしていないと、家族信託が危険をもたらすものとなったり、金銭的な損失が発生したりするのです。

法律、税務、相続などの専門的知識も踏まえて「自分の家族ではどう活用できるか」を考えて取り組むことで、家族信託のメリットを最大限に得ることができます。

それができれば、家族信託ほど柔軟に、裁判所による制限や監視もなく、家族の中で認知症や相続について対策ができる制度はないともいえるでしょう。

本記事では、家族信託が危険となる理由とその対策を理解し、危険性を回避できるように押さえておくべきポイントを徹底的に解説していきます。

では、具体的にどのようなリスクや危険性があるのか、詳しくみていきましょう。

家族信託に潜む6つの危険性

家族信託の制度について、十分な理解がない状態で進めると、11-以下のような危険性があります。

家族信託に潜む6つの危険性

- 親族間の不仲やトラブルに発展する

- 余計な税金が発生する

- 法律の規定を無視して無効な信託を組成してしまう

- 家族信託の組成や終了の手続きに時間がかかる

- 信託法の規定により強制終了してしまう

- 専門家選びに失敗する

それぞれの危険性について、わかりやすく解説していきます。

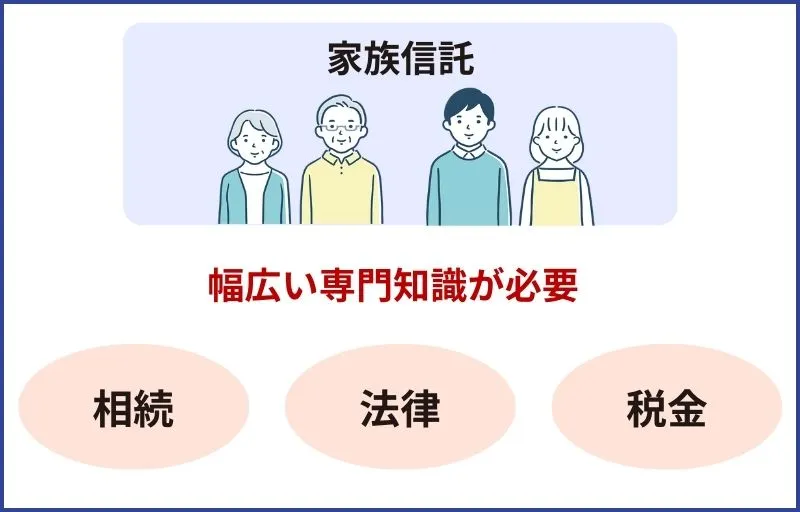

親族間の不仲やトラブルに発展する

家族信託は委託者(親)と受託者(子)の2者間で締結できる契約(信託法4条の1)ですが、当事者以外の家族や親族と十分共有できていない場合、不満や不安を抱かれるおそれがあります。

なぜなら、特定の子が受託者となり、委託者の財産を管理する大きな権限をもつことから、

「自分も相続するかもしれない財産を、勝手に使われているのではないか」

「今まで仲良くやってきたのに、自分は信頼されていないのか」

などと感じることがあるためです。

家族信託は、委託者が受託者を信頼して組成することはもちろんですが、可能な限り、財産に関わる人たち全員の信頼関係をもとに組成されるべきだといえます。

余計な税金が発生する

家族信託では、設計の仕方や契約書の条文の書き方によって、本来支払う必要のない税金が発生するケースがあります。

例えば、贈与税や不動産所得税などが挙げられます。

当事者が認識せずに課税の対象となってしまった場合 「納税資金を確保できない」「延滞税が課せられてしまう」 などのリスクも発生するでしょう。

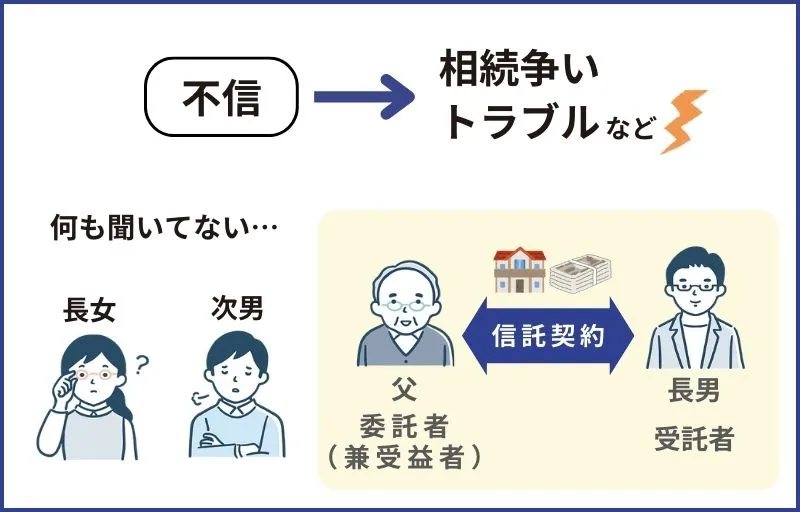

法律の規定を無視して無効な信託を組成してしまう

家族信託では、信託財産やその管理方法を、ある程度柔軟に定められることが大きなメリットです。

ただし前提として、家族信託は、信託法に定められた法的な制度です。

法律の内容を押さえて信託を組成し、契約書を作成しなければ、信託自体が無効になる危険性があるため注意しましょう。

例えば、家族信託では「農地」は信託できません(農地法3条)。

(農地:現況が農地である土地、または登記上の地目が「田」「畑」である土地)

家族信託の契約書内で定めたとしても、農地の信託は無効となってしまいます。

自分たちで信託の組成を進めてしまい、後から無効であることが発覚した場合、再組成の手間やストレスもかかってしまうでしょう。

このように、家族信託の組成において、法律の知識は必須なのです。

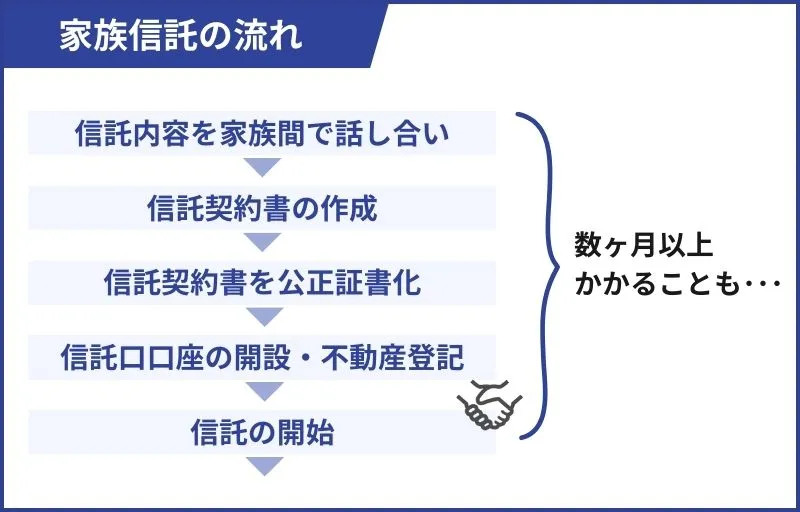

家族信託組成の手続きや終了時の手続きに手間がかかる

家族信託を利用するには、家族や親族でその目的を共有し、信託内容を話し合い、相続発生時や信託終了時のことまで考えて設計する必要があります。

また、契約書を公正証書で作成したり、不動産の信託登記を行ったりと、事務的な面でも慣れない手続きが複数発生します。

専門性が必要な手続きも多く、開始まで数ヶ月以上かかる可能性もあるでしょう。

また、信託開始時だけでなく、信託終了時にも信託財産の清算手続き・不動産の信託抹消登記などが必要となります。

費用はかかりますが専門家への相談や代行の依頼なども検討しましょう。

信託法の規定により強制終了してしまう

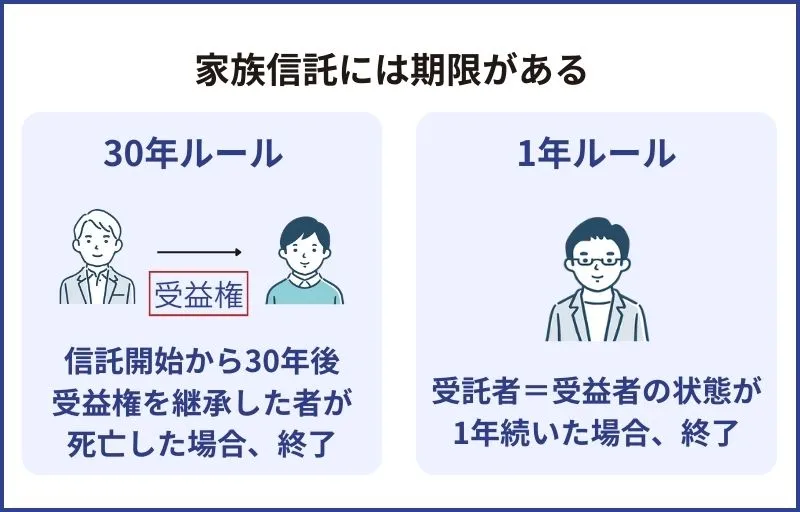

家族信託は、信託法の規定により、目的が達成されないまま強制終了してしまうおそれもあります。

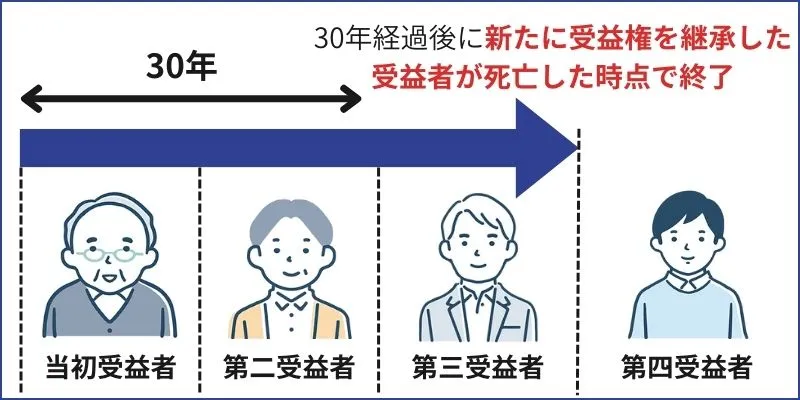

信託法では「信託が開始されてから30年経過後に新たに受益権を取得した者が亡くなるまで」効力を有するという通称30年ルールと呼ばれる規定があるためです。

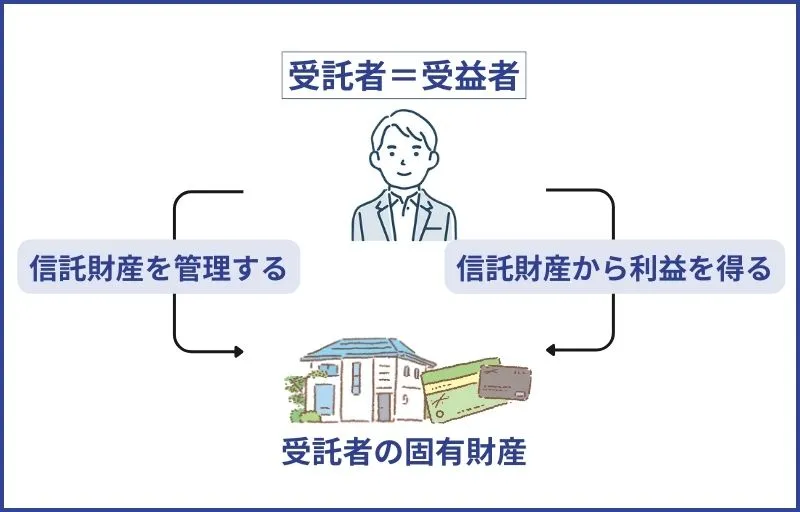

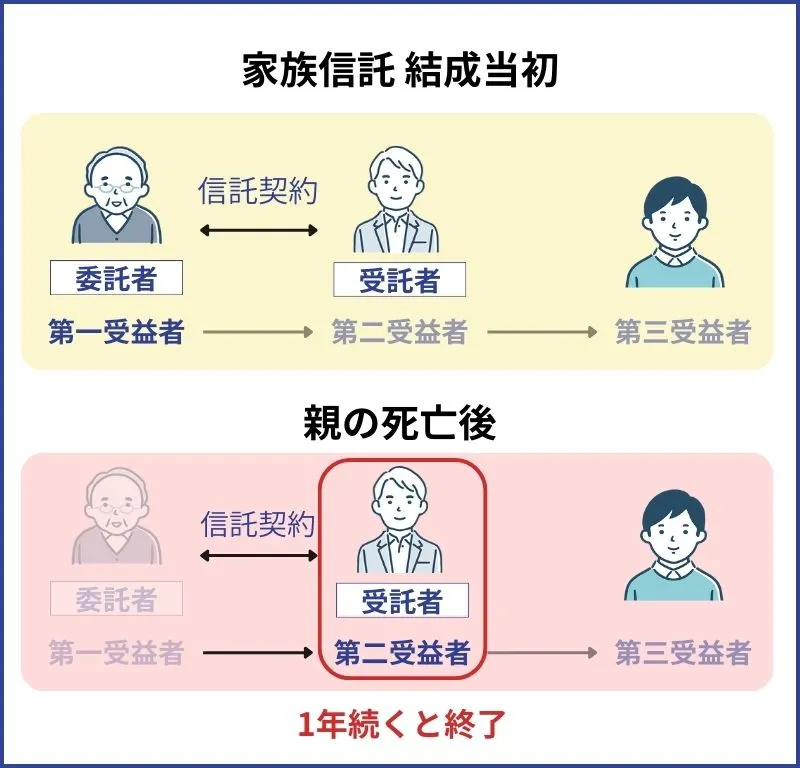

また、受託者=受益者の状態が1年以上続くと終了するという規定もあります。

これらの法的なルールを把握していなければ、知らぬ間に信託の有効性が消失していた、ということにもなりかねないため、注意しましょう。

後段でも、30年ルールと1年ルールについて詳しく解説していますので、必ずご確認ください。

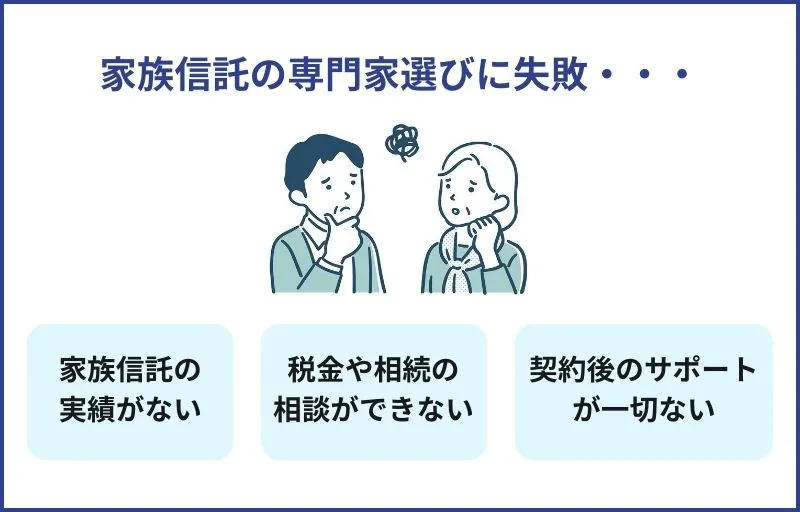

専門家選びに失敗する

家族信託は2016年ごろから普及し始めた比較的新しい制度で、まだまだサポート経験が豊富な専門家も多くはありません。

そのため、家族信託の専門家選びは難しい傾向にあります。

また、専門家に相談したり、サポートを依頼したりする費用は決して安くはありません。

家族信託の本質を理解し、法律や税金、相続など幅広い面からサポートできる専門家に相談しなければ、本来自分たちが実現したいことを叶えられぬまま専門家報酬がかさんでしまうということも考えられます。

「家族信託=節税対策」としてセミナーや相談会を開催するような専門家にも注意が必要です。

このように、家族信託にはいくつかの危険性が挙げられますが、これらは避けられないものではありません。

情報収集を十分に行い、信頼のおける経験豊富な専門家へ依頼することで、これらのリスクを回避して、家族信託のメリットを最大限に享受できるようになります。

ここからは、後悔・失敗のない家族信託のために、知っておくべきポイントをわかりやすくまとめましたので、詳しく解説していきます。

後悔・失敗のない家族信託のためにおさえておくべきポイント

「家族信託の危険性はどうすれば回避できるのか?」

「リスクがあるのはわかるが、内容が難しく理解しづらい」

と感じられる方も多いのではないでしょうか。

そこで「まずはこれだけ押さえておいていただきたい」というポイントをわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

ポイントは以下の7つです。

後悔・失敗のない家族信託のためにおさえておくべきポイント

- 契約には意思能力が必要

- 信託できない財産がある

- 30年ルール・1年ルール

- 贈与税がかかるパターン

- 信託財産以外との損益通算はできない

- 信託口口座の開設・不動産の信託登記の必要性

- 抵当権付き不動産の信託は銀行の承諾を得る

詳しくみていきましょう。

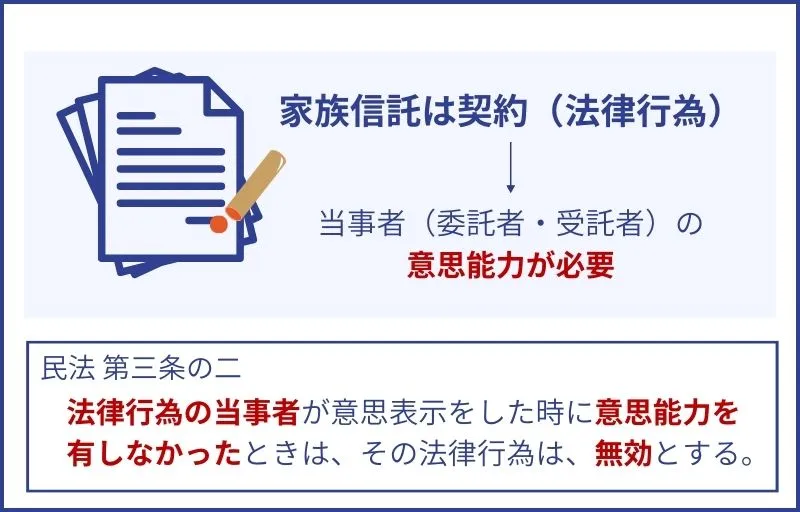

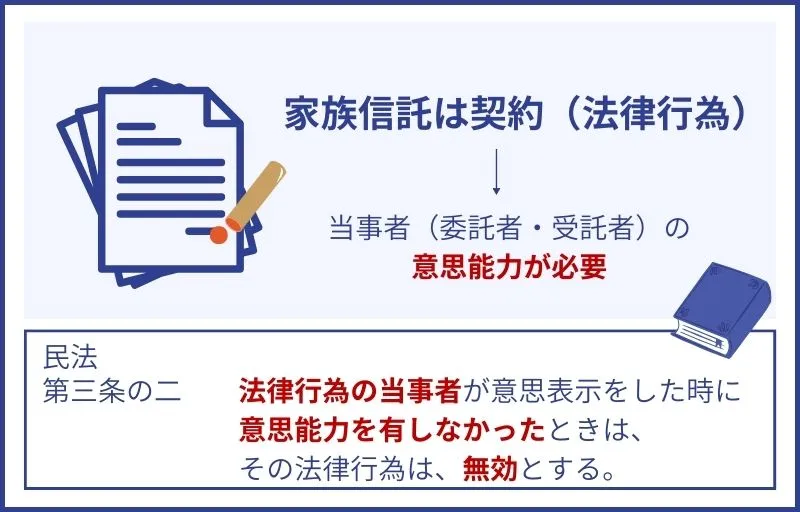

ポイント1|信託契約には意思能力が必要

家族信託は、当事者(委託者と受託者)の意思能力が必要な法律行為 です。

そのため、特に委託者(親)の認知症がすでに進行していて、判断能力が低下している場合は、家族信託そのものができない可能性があります。

また、家族信託の検討を始めた頃は問題なくとも、信託内容の設計・手続きなどを進めている間に認知症が進行することも考えられます。

家族信託は、親の意思能力が十分にある元気なうちから、余裕を持って早めに検討し始めるのが鉄則 です。

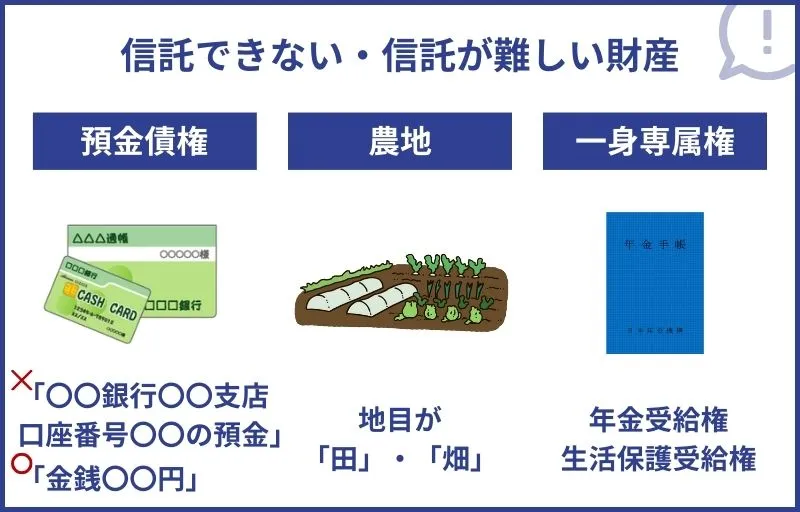

ポイント2|信託できない財産がある

家族信託では、法的に信託できない、または実務上信託が難しい財産があります。

代表的な例が「農地」「預金債権」「年金受給権」 です。

これらの財産は、当事者間で合意して信託したとしても、その信託契約は法に抵触して無効になる、または実務上実現できない危険性があります。

預金債権

預金債権は、預金口座を持ち、銀行に預けているお金を引き出す権利のことです。

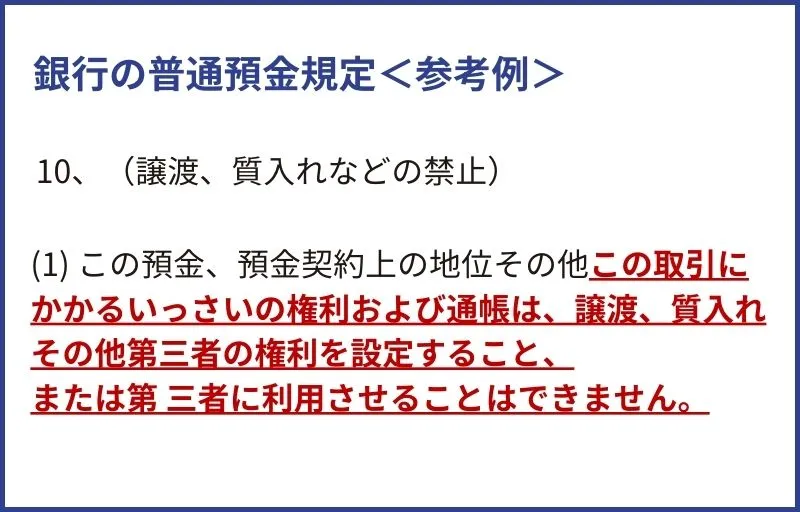

預金債権が信託できない理由は、通常、銀行口座開設時に、銀行と名義人本人の間で「譲渡禁止(第三者へ預金債権を譲渡してはいけない)特約」が定められるためです。

引用: 一般社団法人 全国銀行協会

よって、例えば「〇〇銀行・〇〇支店・口座番号〇〇の預金」という名目での信託はできません。

預金残高を信託したい場合は預金債権ではなく「金銭」として信託しましょう。

信託契約書には「金銭〇〇円」と記載し、家族信託専用の口座に移して管理することが一般的です。

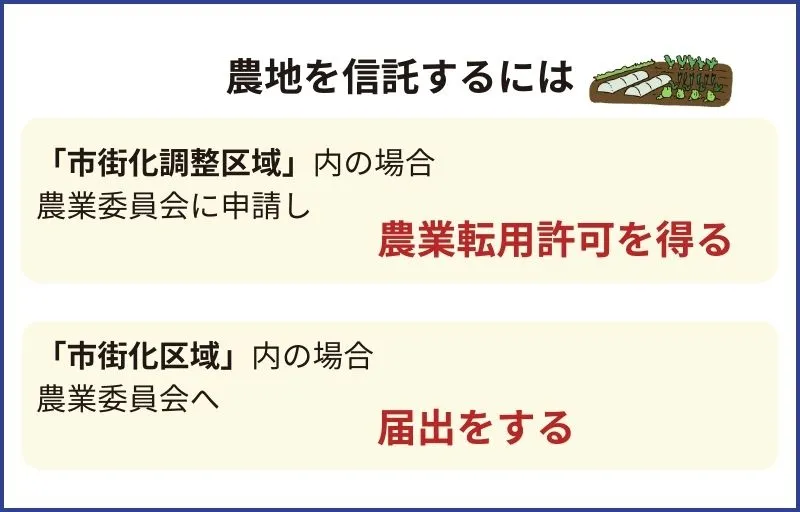

農地

農地の信託は、農地法により禁止されています(農地法3条の2の3)。

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、(略)その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(略)

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。(略)

三 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合

引用:農地法3条第2項3号

上記のように農地法では「農地の所有権を移転するときは農業委員会の許可を受けなければならないが、信託による所有権移転の場合、許可を受けることができない 」という内容が記載されています。

よって、農地を信託するには、 その土地を「農地でなくす」手続き(農地転用手続き) が必要です。

手続きの流れは、対象の土地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かによって異なります。

必要な手続きを以下にわかりやすくまとめていますので、ご確認ください。

特に、都道府県知事等の 「許可」が必要となるケースでは、手続き完了までに数ヶ月かかる場合もあるため、早めの着手が鉄則です。

このように、農地を信託する際の手続きは専門性が高く複雑なので、司法書士・行政書士などの専門家に相談の上、行うようにしましょう。

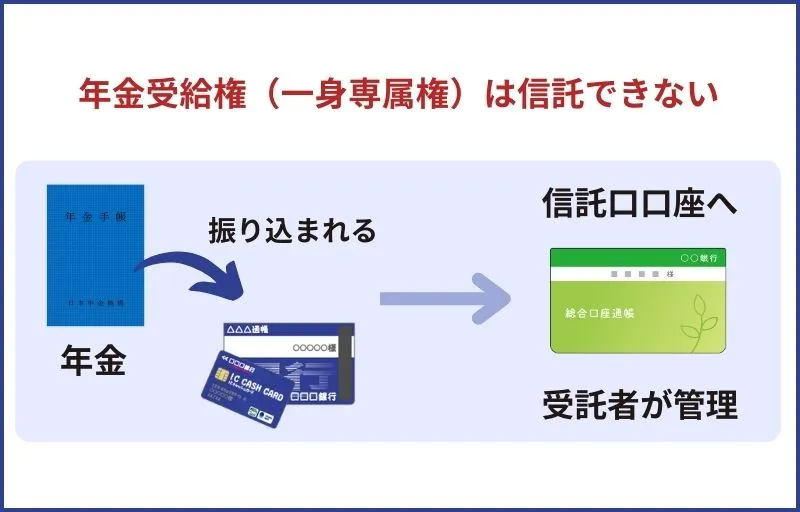

年金受給権

年金受給権は一身専属権であり、資格などと同様に、その人に与えられた固有の権利ですので、信託によって他人へ移転させることはできません。

受け取った年金を信託したい場合は、年金受給口座から信託財産専用の口座(信託口口座)に残高を移し、金銭として信託しましょう。

ポイント3|30年ルールと1年ルール

家族信託には「30年ルール」や「1年ルール」とよばれる期限が定められています。

財産の所有権と受益権が分離されている状態となる家族信託は、長期間続くことにより権利関係が複雑になったり、不安定になったりする可能性があります。

時が経つにつれ、信託財産を取り巻く環境や当事者の状況も変化していくためです。

このようなリスクを防ぐためにも、信託には法的に期限が定められています。

信託の目的が実現する前に家族信託が強制終了してしまう、ということを防ぐためにも「30年ルール」「1年ルール」のポイントを押さえておきましょう。

家族信託の30年ルール

家族信託の30年ルールとは「信託契約後30年を経過した後、新たに受益権を承継した者が亡くなった時に、家族信託が終了する」という規定です(信託法91条)。

つまり「最初の信託から30年経過後、受益権の承継は1回しか行われない 」ということです。

前提として家族信託では、当初の委託者(=受益者)の死亡後、受益権を子供や孫に順番に承継させることも可能です(受益者連続型信託)。

ただし、受益者連続型信託は永久に続くわけではなく、上記のように信託開始から30年経過後に受益権を承継した者が死亡した時点で終了します。

よって、受益権が、当初設定した後継受益者(子供や孫など)へ承継されないまま終了する可能性もあるということです。

家族信託の1年ルール

家族信託では「受託者=受益者」の状態が1年続くと信託契約が終了する「1年ルール」 と呼ばれるものがあります(信託法163条の2)。

受託者=受益者の状態とは、受託者が固有資産として信託財産を所有している状態を指し、この状態が1年間続くと、家族信託は終了します。

例として、以下のケースにおける受益者連続信託について考えてみましょう。

- 委託者兼受益者=親

- 受託者・第二受益者=子

- 第三受益者=孫

このケースでは「親の死亡後の受託者の変更」などを定めていない限り、親の死亡後は子が「受託者=受益者」 となります。

受益権承継後も子が健在であり、受託者兼受益者である状態が1年間続くと、その時点で家族信託は終了してしまうということです。

1年ルールによる強制終了を防ぐには、家族信託の契約時に 「受託者の変更」や「第二受託者」 について定めておくなどの工夫が必要です。

法的な専門知識も必要となるため、複数世代の財産承継を確実に実現したい場合は、家族信託の設計方法や条文の工夫について、専門家に相談しましょう。

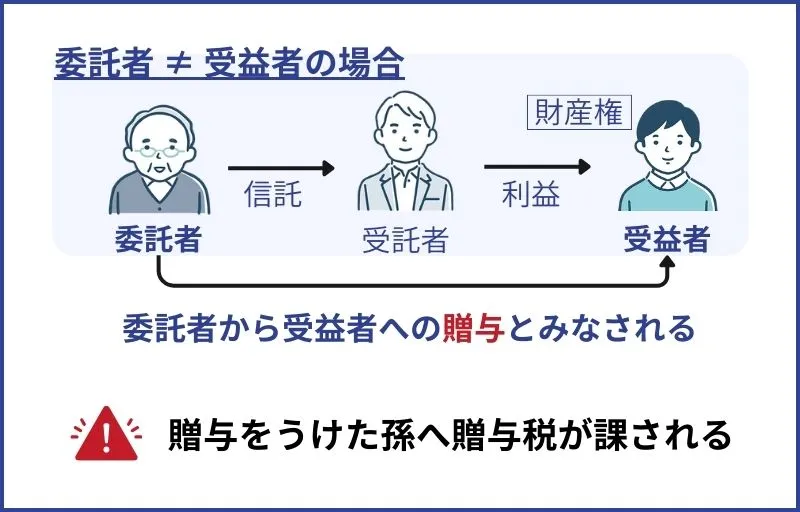

ポイント4|贈与税がかかるパターン

家族信託において、委託者と受益者が異なる「他益信託」 の場合、受益者に贈与税が課せられる危険性があります。

他益信託では、実質的な財産権が委託者から受益者へ移動し、受益者は委託者からの贈与を受けたとみなされるためです。(相続税法9条の2の1)

例えば、委託者=父、受託者=長男とする家族信託契約で、受益者=妻や孫とするケースが該当します。

信託財産の規模によっては贈与税が高額になることもあるため、他益信託の設計時は、必ず贈与税のシミュレーションを行いましょう。

また、他益信託で、受益者が信託財産から賃料収入などの所得を得る場合は、信託財産に関する所得税の申告も受益者が行わなければなりません(所得税法13条の1、受益者課税の原則)。

第十三条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。

引用:所得税法13条の1

このように、他益信託の場合、贈与税・所得税などの税負担、計算・申告の手間が増えることが考えられるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

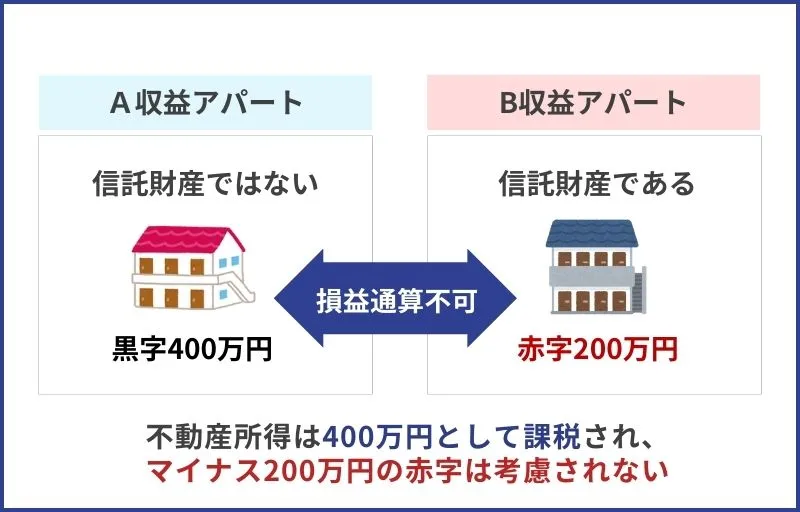

ポイント5|信託財産以外との損益通算ができない

家族信託において、信託財産と信託財産以外との損益通算はできません。

信託財産である不動産から生じた損失(赤字)はなかったものとみなされるためです(租税特別措置法41条の4の2)。

よって、信託財産以外に、黒字の収益不動産を保有している場合は、その収益にそのまま所得税が課税され、結果的に所得税が非常に高くなるおそれがあります。

例えば、委託者が所有していた2つの収益不動産(アパートなど)のうち、1つだけを信託財産として受託者へ託したとします。

ある年、信託不動産の大規模修繕で多額の費用がかかったため、当該不動産の収益はマイナス(赤字)となりました。

信託していないもう一方の収益不動産は、家賃収入が安定しており黒字の状態です。

この場合、信託していない不動産の収益にそのまま所得税が課せられ、トータルの所得税が非常に高額になる可能性もあるのです。

よって、収益不動産を信託する場合は、損益の変動や収益の見通しなども考慮した上で家族信託を設計する必要があります。

見通しが難しいケースもありますが、今までの動向や専門家の意見などを踏まえて、最もリスクが少ない設計ができるようにしましょう。

ポイント6|信託口口座の開設・不動産の信託登記の必要性

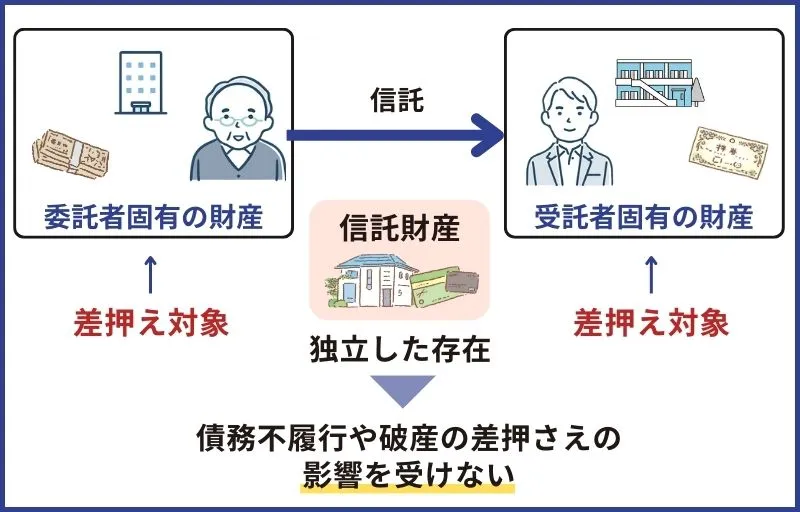

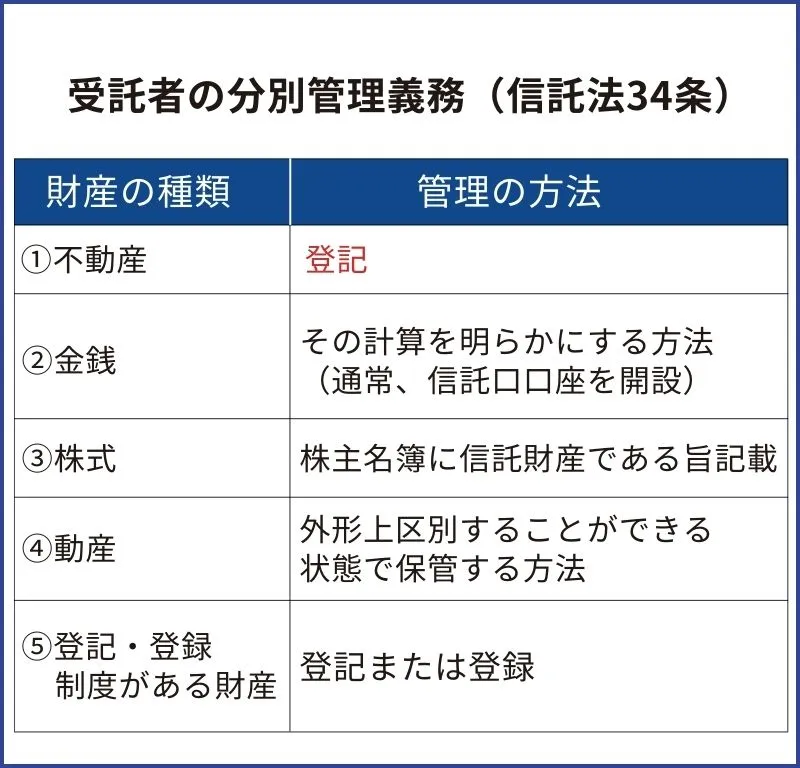

家族信託において受託者は、信託財産を受託者固有の財産と分別して管理する義務 があります(信託法34条、分別管理義務)。

分別管理をしておかなければ、信託財産が受託者の固有財産と混同し、私的利用されたり、委託者又は受託者の債務の差押え対象となったりするリスクがあります。

このような事態が起こると、信託契約における受益者は適切に利益を得られなくなり、信託の目的達成からは遠のいてしまうでしょう。

よって、信託法でも明確に定められている通り、信託財産の分別管理は非常に重要なポイントです。

分別管理の方法は、信託財産の種類によって異なり、信託法では以下のように定められています。

- 不動産の信託登記の必要性

不動産を信託する場合は、信託の登記は必須です。

信託法でも明確に定められています(信託法34条の1の1)。

- 信託口口座開設の必要性

信託法では、金銭の分別管理について「その計算を明らかにする方法」という記載がされており「信託口口座の開設」が義務付けられているわけではありません(信託法34条の1の2のロ)。

ただし、実務上は、家族信託に対応している金融機関にて、信託口口座を開設して金銭を管理する ことを強くおすすめします。

なぜなら、信託口口座には主に以下のようなメリットがあるためです。

信託口口座のメリット

- 委託者や受託者の固有財産から完全に分離される

- 委託者や受託者の破産や差押えの影響を受けない(倒産隔離機能を有する)

- 受託者の認知症や死亡による口座凍結リスクがない

- 受託者による信託事務(帳簿作成など)が効率よく行える

家族信託の口座(信託口口座)のつくり方について解説

家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。

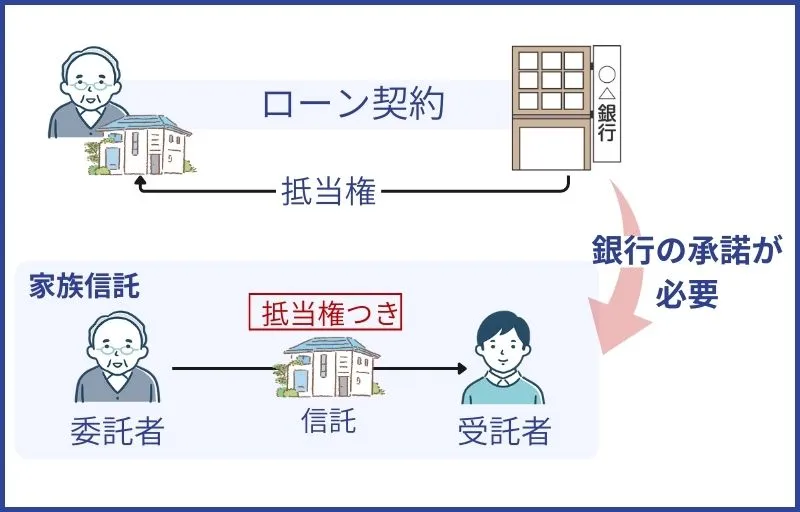

ポイント7|抵当権付き不動産の信託は銀行に承諾を得る

抵当権付きの不動産を信託する場合、融資元の銀行に承諾を得る必要があります。

なぜなら、ローン契約の際には、本人と銀行の間で「取引約定書」を締結しており、銀行への届出なしに抵当不動産の所有権を変更すると、契約違反を問われることがあるためです。

例えば、当初契約した本人のローンについて、本人名義の不動産を担保として契約したとします。

家族信託すると所有権は本人から受託者へ移転します。

すると、当初のローン契約の内容からは変更が生じることになるため、銀行の承諾を得ることは当然だと考えられるでしょう。

また、状況によっては名義変更の承諾を得られなかったり、残債の一括弁済を請求されたりする可能性もあります。

抵当権者や借地権者など、第三者が関与している不動産を信託する場合は、信託契約を締結してしまう前に一度立ち止まり、当初の規約を確認したり、事前に相談したりすることが重要です。

実際にあった危険な家族信託の失敗・トラブル事例14選

家族信託に関する知識や手続きが不十分であったために発生した、具体的な失敗例をご紹介します。

家族信託の組成を検討されている方は、リスクを最大限に回避するためにも、ぜひ一通りご確認いただくことをおすすめします。

実際にあった危険な家族信託の失敗・トラブル事例14選

- 親の認知症が進んで信託契約ができなかった

- 身上監護について考慮しておらず、結局成年後見制度が必要となった

- 不動産を信託し、信託終了時に高額の税金がかかった

- 自益信託だが、受託者へ贈与税が課せられてしまった

- ネット上のひな形を使用し、自分たちで契約書を作成してしまった

- 受託者の利益を目的にしてしまった

- 銀行の規定を確認しておらず、信託口口座が開設できなかった

- 遺留分を侵害する内容で設計してしまい、親族トラブルに発展した

- 抵当権付き不動産を無断で信託し、銀行からローンの一括返済を求められた

- 信託財産以外との損益通算ができず、所得税が多く課された

- 信託財産以外に関する認知症対策や相続対策ができていなかった

- 家族信託終了時に疎遠な親族の書類も必要となり、手続きが滞った

- 家族信託終了時に相続空き家の特例が使えず、譲渡所得税が課せられてしまった

- 家族信託の経験がない専門家へ依頼し、高額なコンサル費用が無駄になった

それぞれの事例について、問題点と対策を詳しくみていきましょう。

1. 親の認知症が進んで信託契約ができなかった

家族信託は、親の認知症が進行すると利用できなくなるリスク があります。

家族信託は委託者(親)と受託者(子)の契約で成立する法律行為であり、当事者に意思能力が必要であるためです。

家族信託の開始までには、家族会議、信託財産の選定、信託契約書の作成、信託口口座の開設や不動産の信託登記などが必要となり、時間がかかります。

検討当初は問題なくとも、家族信託の組成を進めている間に認知症が進行 し、結局契約が不可能になった、ということもよくあるため、早めの着手がポイントです。

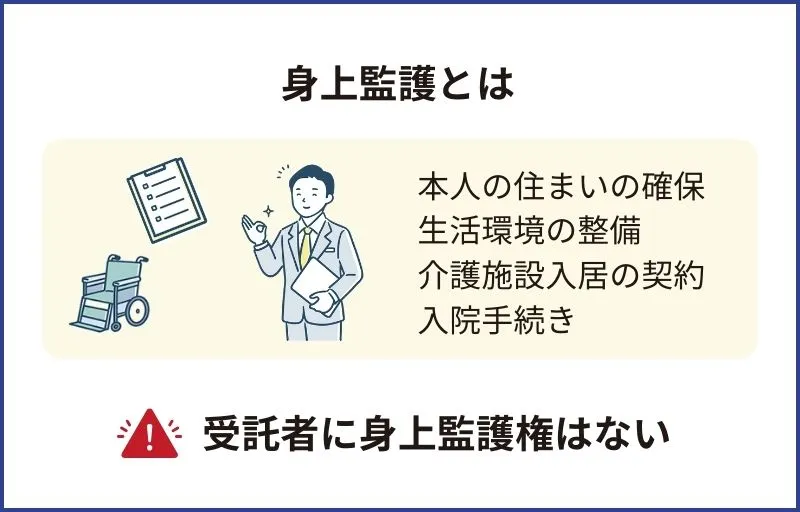

2. 身上監護について考慮しておらず、結局成年後見制度が必要となった

家族信託で定められることは「財産管理」についてのみです。

「身上監護 」について定めることはできません。

身上監護とは、本人の日常生活や介護・医療を受けるために必要な法律行為を代理することをいいます。

(例:住居確保のための賃貸借契約、介護施設の入所契約、入院手続きなど)

よって、家族信託を締結しても、受託者が委託者の介護施設入居契約や入院手続きを代理することは原則できません。

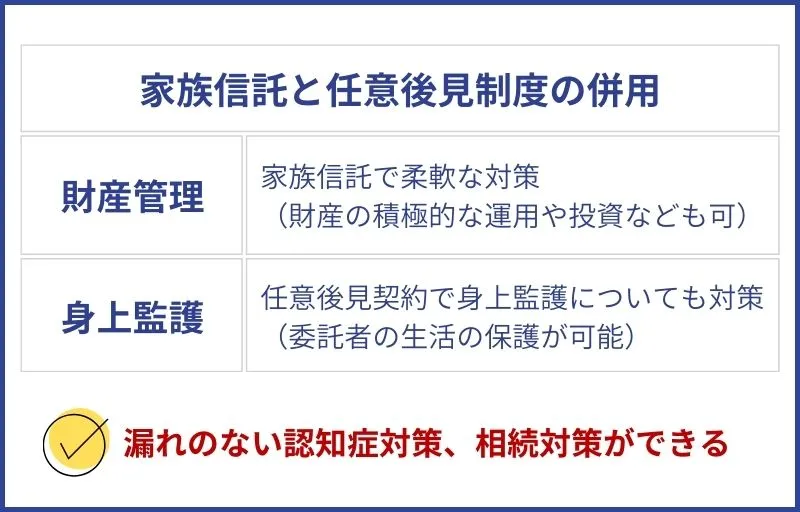

そこで対策として、後見人に身上監護権が認められている「任意後見制度」を併用する方法があります。

任意後見制度の併用により、財産管理については家族信託で柔軟な管理・運用ができるように定め、委託者の生活も保護できるように任意後見制度で身上監護について定めておくことが可能です。

ご家族の状況や希望により、他の制度との併用など、家族信託の設計方法は大きく異なりますので、司法書士などの専門家へ相談しましょう。

任意後見制度とは?家族信託と任意後見制度はどちらを選ぶべき?

もし認知症などで意思能力が低下したと判断されると、預貯金の引き出しが停止されたり、不動産の管理・売却などの法律行為を断られてしまいます。誰にでも起こりうる可能性があることから、昨今「家族信託」「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)」などの制度が注目されています。この記事では、それぞれの制度について確認・比較していきます。

3. 不動産を信託し、信託終了時に高額の税金がかかった

不動産の信託では、受託者の分別管理義務により、不動産の信託登記を行う必要があります(信託法34条の1の1)。

よって、信託が終了した場合も、当該信託登記の抹消と、所有権移転登記の手続きが必要です。

通常、相続による所有権移転登記にかかる登録免許税は、財産額の0.4% ですが、信託終了による所有権移転登記では財産額の2% と、通常の約5倍の登録免許税が課せられます(不動産登記法別表第一)。

例えば、信託不動産の固定資産税評価額が3,000万円であった場合、60万円の登録免許税がかかるおそれがあるのです。

では、よくみられる 「委託者兼受益者=親」「受託者=子」 とする信託で、親の死亡後は信託財産が子に帰属する(=子が帰属権利者となる)ケースでも、信託終了時は4%の登録免許税がかかってしまうのでしょうか?

結論、一定の要件を満たすと、税率が 0.4% になります。

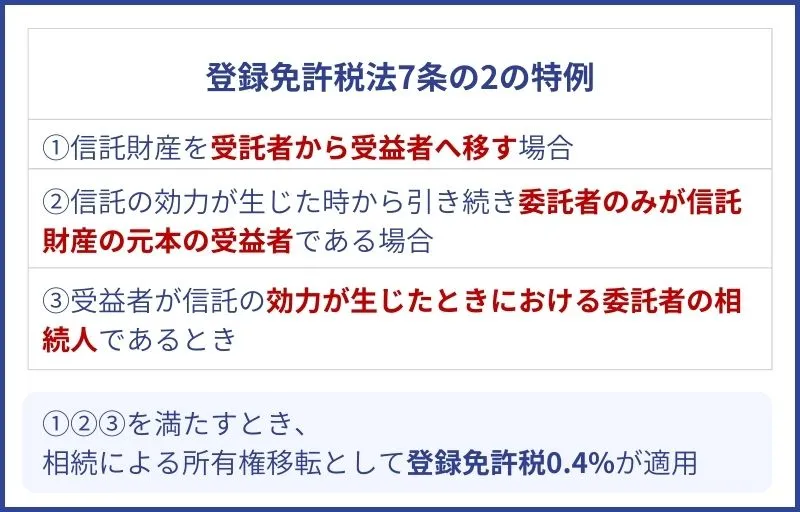

登録免許税法7条では、以下3つの要件を全て満たす場合は、相続による所有権移転登記として、0.4%の税率が適用されるとされています。

税務や法律の専門知識がなければ、ここまで踏みこんで信託を組成することは困難でしょう。

想定外の税金で後悔しないためにも、専門家への相談と税金のシミュレーションは非常に重要なのです。

4. 自益信託だが、受託者へ贈与税が課せられてしまった

「委託者≠受益者の他益信託では、受益者へ贈与税が課せられる」 ということについては「もう何度も聞いた」という方も多いのではないでしょうか。

本記事でも前段(ポイント4|贈与税がかかるパターン)で解説しました。

しかし、実は委託者=受益者の「自益信託」でも、贈与税が課せられるおそれがあることをご存知ですか?

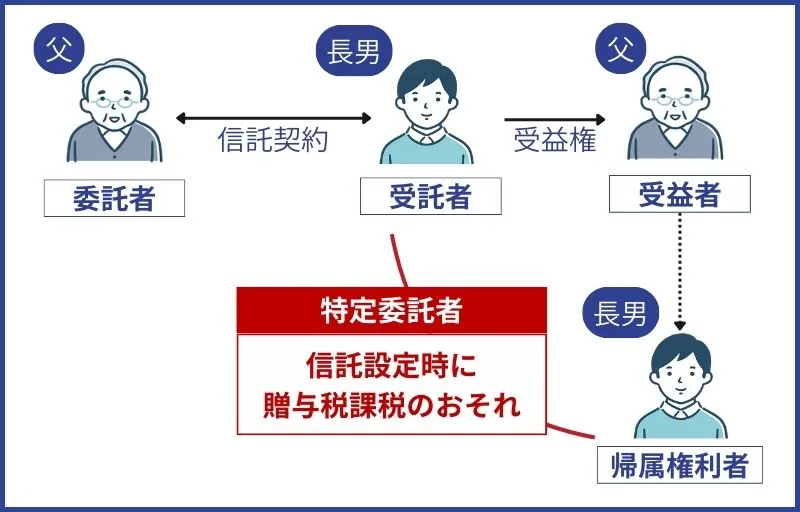

それは、受託者が相続税法で定められる 「特定委託者」に該当する場合です。

相続税法9条の2

信託(〜略〜)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

5 第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。

引用:相続税法9条の2の1、5

少し踏みこんだ内容ですが、贈与税の課税を回避するために重要な事項ですので、解説していきます。

特定委託者とは?

まず、特定委託者とは、以下1・2の条件を両方満たす者を指します(相続税法9条の2の5)。

特定委託者の条件

- 信託の変更権限を現に有する者

- 信託財産の給付を受けることとされている者

<1について>

信託の変更権限は、信託契約に特に定めがなければ委託者、受託者、受益者の3者が持っています(信託法149条の1)。

(関係当事者の合意等)

第百四十九条 信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。

引用:信託法149条の1

よって、家族信託の受託者は「信託の変更権限を現に有する」 ため、1を満たします。

<2について>

信託財産の給付を受ける「こととされている」者ですので、信託設定当初の受益者だけでなく、将来的に信託財産の給付を受けることが予定されている者も含まれます。

例えば、受益者連続信託における第二・第三受益者や、信託終了時に残余財産の給付を受ける帰属権利者などです。

つまり第二受託者や帰属権利者として受託者(子)を設定している場合、受託者は2を満たします。

よって、委託者兼受益者を親、受託者を子とする一般的な家族信託において、親の死亡により家族信託が終了し、財産の帰属権利者を子としている場合、子は特定委託者に該当するということです。

この場合、実際に「贈与」の行為はなされていないものの、信託法や相続税法からの解釈により「父から子へ贈与が行われた」とみなされてしまい、子にいわゆる「みなし贈与税」が課せられるおそれがあるのです。

贈与税は基礎控除額も低く、税率も高いため、想定外の高額な税金が発生してしまう、ということがないように注意しなければなりません。

ただし、この課税は、回避できないというわけではありません。

特定委託者へのみなし贈与税の課税は、主に信託契約書の記載内容を工夫することにより回避できます。

具体的な条文の工夫方法については、以下の記事をご確認ください。

家族信託の落とし穴!特定委託者課税とは?その対策を解説します

事業承継のシーンでも家族信託を使えば資金不要で議決権の移転ができるため、信託活用の大きなメリットとなります。しかし自益信託の中でも、贈与税等がかかってしまうケース があります。それが『特定委託者課税』についてです。今回は、その特定委託者課税のリスクと具体的な対策法について解説していきます。

ただし、非常に専門的な内容となっています。

余計な課税を確実に回避したい方は、司法書士など、家族信託の経験が豊富な専門家への相談がおすすめです。

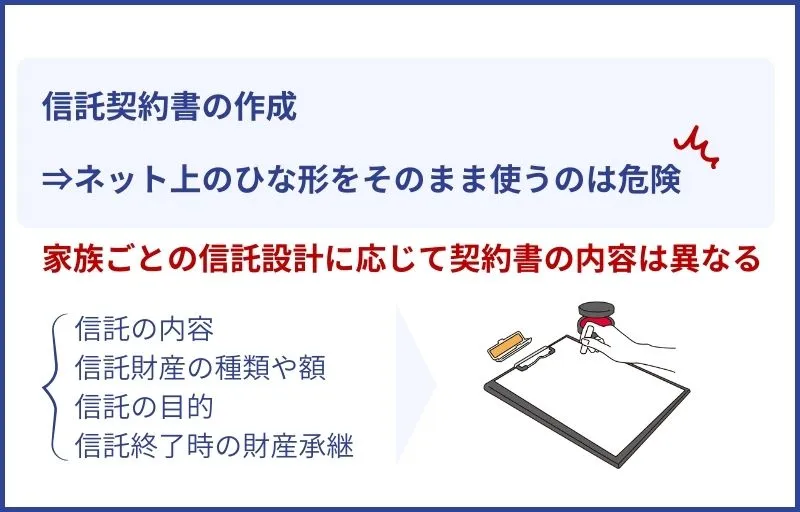

5. ネット上のひな形を使用し、自分たちで契約書を作成してしまった

2016年ごろに普及し始めた家族信託ですが、近年ではメディアでも取り上げられることが増え、ネット上でも「家族信託の契約書のひな形」が散見されます。

ひな形を参考にすることは問題ないのですが、そのままの形で「名前」や「信託財産」の部分だけを変更し、自分たちで契約書を作成することは大変危険です。

家族信託の契約書条文は、家族信託の内容、信託財産の種類や額・信託の目的などにより大きく異なるためです。

関連する法律や税制の専門的な知識をもとに契約書を作成しなければ、以下のような失敗やトラブルにつながるおそれがあります。

トラブル事例

- 信託できない形で信託財産の記載をしてしまい、家族信託が無効となった

- 同じ契約書内で矛盾が生じ、どちらを適用するのかでトラブルになった

- 法的に記載すべき項目が抜けており、不信感を持った親族から無効を主張された

家族信託は、家族ごとに柔軟な財産管理が定められることがメリットですが、その分信託契約書の条文も、家族ごとの財産管理に応じた設計をしなければなりません。

よって、契約書の作成を1つのひな形で全てカバーすることは到底できません。

また、一般公開されているひな形では、法的に記載すべき項目が抜けていることも多々あります。

安全な家族信託を組成するために、信託契約書の作成は、経験豊富な専門家と一緒に行いましょう。

6. 受託者の利益を目的にしてしまった

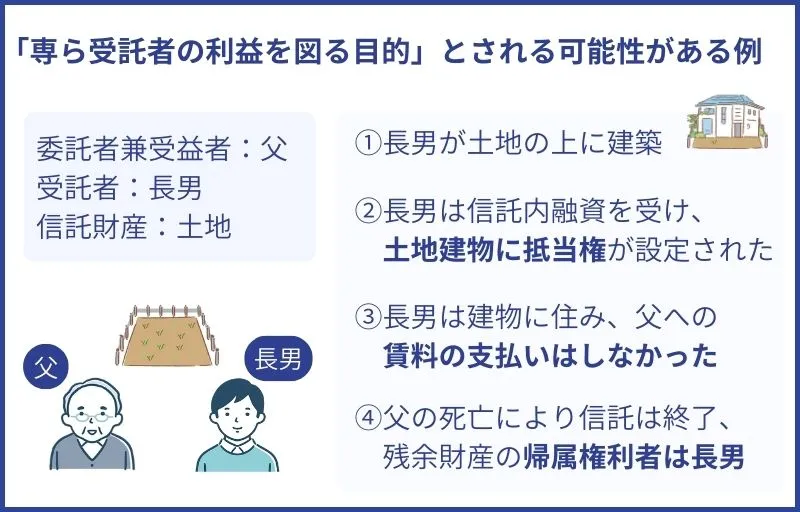

信託の目的が 「専ら受託者自身の利益を図る」目的である場合、信託法上の「信託」の定義からは外れ、家族信託自体が無効になる危険性があります(信託法2条)。

つまり「受託者の利益となるような信託契約」が締結された場合、その家族信託は無効となる可能性があるということです。

では「受託者の利益となるような信託」とは、どのようなものを指すのでしょうか。

- 「専ら受託者の利益を図る目的の信託」とは?

家族信託の内容が「受託者自身の利益を図る目的であるかどうか」の判断基準は、結論まだ確立されていません。

ただし、東京大学大学院教授の道垣内弘人先生による『条解信託法』という書籍では、以下のような解釈がなされています。

“形式的に、受託者の行動を決定する基準としての「目的」が、自分自身の利益を図るべしとされているか否かではなく、その信託によって、当事者が達成しようとした実質的な経済的効果に照らして判断されるべきことになると思われる。”

つまり「受託者の利益となるかどうか」の判断については、契約書の文言など形式的なものではなく、実質的な経済的効果を基準に判断されると解釈されています。

上記を踏まえ「受託者の利益を図る目的」であると判断される可能性が高いケースの例を見てみましょう。

上記の家族信託では、契約上の受益者である父は1円の利益も得ておらず、実質「長男の利益のため」になされた信託だと解釈できます。

信託契約書では形式上、信託の目的は「父の財産を管理するため」という記載がありますが、実質的に経済的な効果を得た人物は受託者である長男だと解釈され、この信託は無効となるおそれがあるでしょう。

解釈基準について明確に確立されてはいないため、上記の解釈例が絶対だとは限りません。

ただし「法的に家族信託が無効となってしまう」というリスクを回避するためには、契約内容や実質的な経済効果を想定し、信託を設計することが大変重要です。

7. 銀行の規定を確認しておらず、信託口口座が開設できなかった

前段で解説したように、金銭を信託する場合は、信託専用の口座(信託口口座)を開設し、受託者固有の財産とは分別して管理されなければなりません。

ただし、金融機関ごとに信託口口座を開設する条件が規定されている ため、注意が必要です。

例えば、入金額の下限や、サービスの一部制限が定められていたり、金融機関ごとに定められた口座開設手数料の支払いが必要となったりします。

また、ほとんどの金融機関において、信託口口座の開設には「公正証書で作成された信託契約書」が必要です。

「公正証書を作成していなかったために、信託口口座を開設できない」などと後悔しないよう、事前に金融機関に確認をとり、確実かつスムーズに手続きを進められるように準備しましょう。

家族信託の口座(信託口口座)のつくり方について解説

家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。

家族信託に公正証書が必要?私文書では危険?メリット・デメリット、必要書類や手続きの流れ、費用を解説

家族信託も信託契約になりますので信託法のルールに沿って作成することになるのですが、法的には公正証書で作成しなくても問題はない、という解釈になります。今回は「公正証書化」が必要なケースについてご紹介します。信託契約書を公正証書で作成した方が良いケース、公正証書での作成にすべきケースについても説明していきます。

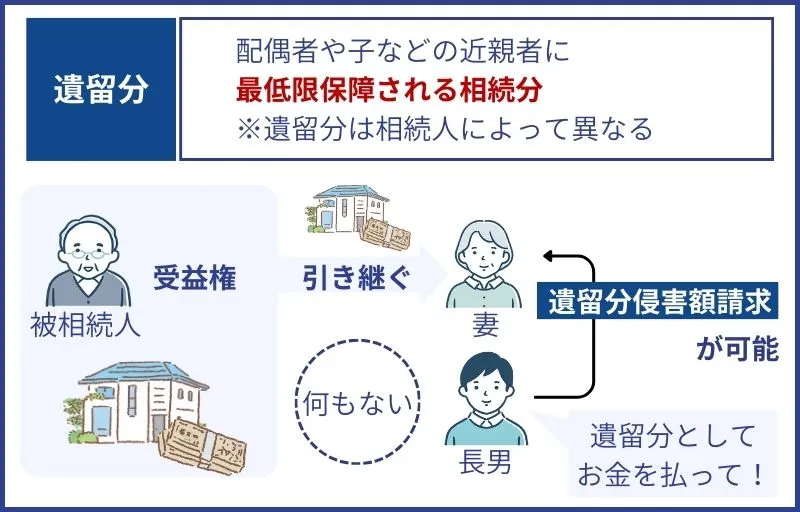

8. 遺留分を侵害する内容で設計してしまい、親族トラブルに発展した

特定の法定相続人(配偶者・子)は、相続財産における最低限の取り分(=遺留分)を有しています(民法1042条の1、2)。

そして、家族信託を組成したとしても、 遺留分は当然認められます 。

例えば、委託者(=受益者)の死亡後、委託者の財産を「全て1人の子に承継する」という定めがあったとしても、配偶者やその他の子どもは遺留分を主張できます。

遺留分が侵害された場合は、その額を承継した相続人に対して請求することが可能です(=遺留分侵害額請求、民法1046条の1)。

実際に遺留分侵害額請求を行うかどうかは当事者に委ねられますが「遺留分を侵害する家族信託を勝手に組成した」という事実から、不信感や不満につながることもあります。

家族信託では、設計の段階から当事者(委託者・受託者)以外の相続人や親族とも共有し、話し合いを行い、トラブルが起きないように細心の注意を払いましょう。

9. 抵当権付き不動産を無断で信託し、銀行からローンの一括返済を求められた

前段で解説した通り、抵当権付きの不動産を信託する場合は、融資元の銀行の承諾を得る 必要があります。

銀行の承諾を得ずに無断で信託し、抵当権付き不動産の所有権移転を行った場合は、銀行との契約違反により、銀行から残債の一括返済を請求されるおそれもあります。

抵当権付き不動産の信託については、信託の設計時から、必ず銀行へ相談し、信託について内諾をとっておくようにしましょう。

抵当権付き不動産の信託については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

ローン(抵当権)が付いている不動産は家族信託できる?

所有している不動産に住宅ローンやアパートローンがある場合、担保として不動産に抵当権が付いています。返済が完了するまで金融機関の抵当権は外せませんが、このようなローン(抵当権)付の不動産は家族信託できるのでしょうか。金融機関との手続きを含めて解説します。

10. 信託財産以外との損益通算ができず、所得税が多く課された

家族信託では、信託した不動産から生じた損失はなかったこととみなされます(租税特別措置法41条の4の2)。

つまり、信託財産に含まれる不動産が赤字となった場合、その他に黒字の不動産を所有していたとしても、損益通算ができません。

これにより、信託組成前よりも不動産所得税が大幅に増額してしまう ことも考えられます。

賃貸不動産では、大規模修繕や空室などで大きな赤字が生じることが考えられます。

信託組成時に全てを予測することは難しいですが、今後の賃貸経営の予定や動向などを想定した上で、信託する不動産を選定することが重要です。

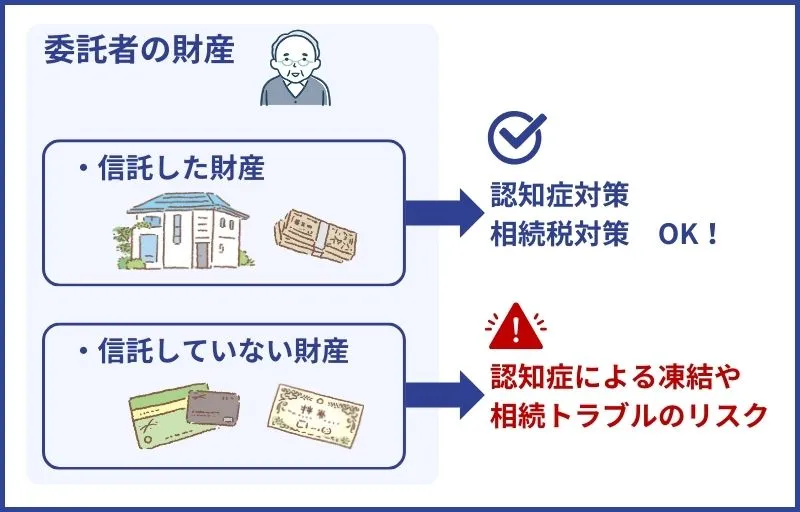

11. 信託財産以外に関する認知症対策や相続対策ができていなかった

家族信託では、信託財産の管理、相続発生時の承継先、その後の後継受益者などを定めることで、資産凍結の防止や相続手続きの円滑化、結果的な相続税の節税などのメリットが得られます。

しかし家族信託では、信託契約内で定めた 「信託財産」の財産管理についてしか定められません。

委託者は、信託財産以外にも固有の財産を保有しているケースがほとんどです。

そこで、信託財産以外の不動産・金銭などについて何も対策できていなければ、どうなるでしょうか?

家族信託を組成したにも関わらず、結局他の財産に関する遺産分割協議が必要となったり、家族信託で定めた財産承継との兼ね合いを考えたりと、相続が複雑になることも考えられます。

また、委託者が認知症になった時、信託していない財産は凍結されるというリスクも残されています。

委託者の財産を全て信託する必要はありませんが、信託財産以外について、任意後見制度や遺言を併用する など、漏れのない相続対策を進める必要があるでしょう。

任意後見制度とは?家族信託と任意後見制度はどちらを選ぶべき?

もし認知症などで意思能力が低下したと判断されると、預貯金の引き出しが停止されたり、不動産の管理・売却などの法律行為を断られてしまいます。誰にでも起こりうる可能性があることから、昨今「家族信託」「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)」などの制度が注目されています。この記事では、それぞれの制度について確認・比較していきます。

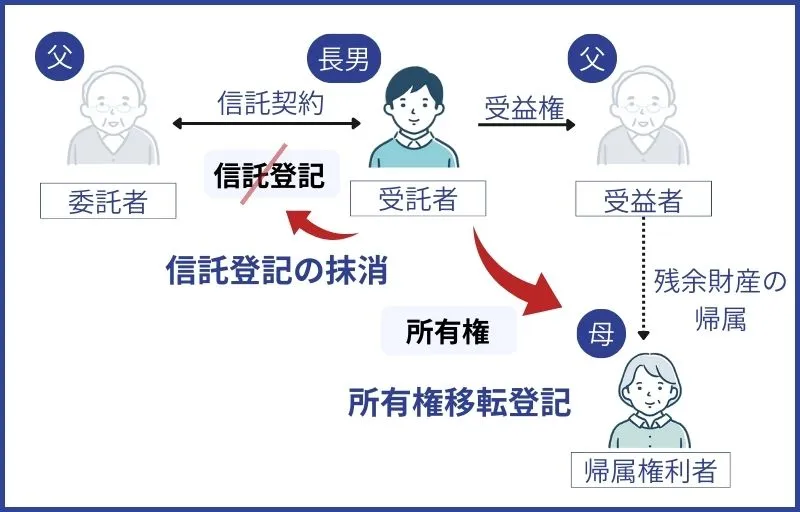

12. 家族信託終了時に疎遠な親族の書類も必要となり、手続きが滞った

不動産の信託では信託登記を行う(信託法34条の1の1)ため、信託が終了すれば、信託終了の登記手続き を行う必要があります。

不動産の信託終了に伴い、必要な登記手続きは以下の2種類となります。

不動産の信託終了時の登記手続き

- 信託不動産の所有権を受託者→帰属権利者へ移転する

(受託者と帰属権利者の共同申請) - 信託登記を抹消する

(受託者単独で申請可能)

- 受託者≠帰属権利者の場合

例えば、委託者兼受益者=父、受託者=子、父の死亡による信託終了時の帰属権利者=母とする家族信託では「信託登記の抹消」と「長男→母への所有権移転」の手続きをします。

この場合は、明確に信託財産の所有権が受託者(子)→帰属権利者(母)へ移転するため、受託者(登記義務者)と受益者(登記権利者)による共同申請が必要だということが分かります(不動産登記法60条)。

- 受託者=帰属権利者の場合

一方で、受託者と帰属権利者が同一人物となる家族信託(委託者兼受益者=父、受託者=子、帰属権利者=子)では、明確な規定がなく、登記手続きについて法務局によって取扱が異なるのが現状です。

具体的には、以下の2通りの方法のいずれかが適用されます。

- 所有権移転登記及び信託登記の抹消(不動産登記法104条の1、2)

- 信託財産から受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記の抹消(不動産登記法104条の2の2)

特に、問題となるのが、2の手続きが適用されるケースです。

それぞれみていきましょう。

1. 所有権移転登記及び信託登記の抹消(不動産登記法104条の1、2)が適用される場合

結論: 受託者兼帰属権利者が単独で登記手続きを行える

信託終了時は受託者→帰属権利者へ不動産の所有権が移転するため、受託者が登記義務者、帰属権利者が登記権利者とした共同申請が必要だと述べました。

つまり、受託者=帰属権利者の場合は、受託者が登記権利者兼登記義務者として、実質単独で登記申請を行える、ということになります。

また、信託登記の抹消は、受託者が単独で申請できる(不動産登記法104条の2)ため、このケースでは、受託者(上記のケースでは子)が単独で信託終了に伴う登記手続きを行えるということです。

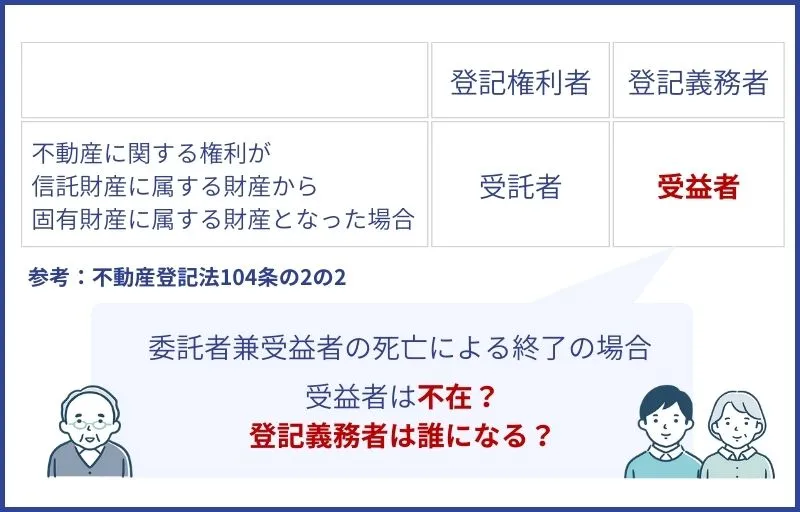

2. 信託財産から受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記の抹消(不動産登記法104条の2の2)が適用される場合

結論: 受託者が単独で行えない(相続人全員の協力が必要など)可能性がある

不動産登記法104条の2の2では「不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合」における登記義務者を受益者、登記権利者を受託者と定めています。

ただし、委託者兼受益者の死亡により受託者の固有財産となった旨の登記を行う場合では、受益者が死亡しているために「登記義務者を誰とするのか」という問題が発生します。

一例では、法務局から2.の対応を求められた場合に「死亡した受益者の相続人全員を登記義務者とする」との指摘を受けたという例もあるようです。

家族信託では、相続発生時の帰属権利者も定めておくことで相続対策にもなる制度ですが信託終了時に、結局相続人全員の書類が必要となるのであれば、家族信託によるメリットも大きく薄れてしまいます。

また、他の相続人と疎遠であったり不仲であったりすれば、信託終了登記の手続きが滞るおそれ もあるでしょう。

対策としては、

-

信託契約時に受益者代理人を定める

→受益者代理人を登記義務者、受託者(帰属権利者)を登記権利者として信託終了の登記手続きができるようにしておく -

信託法183条の6「帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなす。」の内容から、受託者=帰属権利者が登記義務者にも該当すると解釈し、法務局に交渉する

などが挙げられます。

専門家に相談せず自分たちで組成するケースでは、家族信託終了時の登記についてまで想定して信託を設計することはなかなか難しいのではないでしょうか。

特に、不動産を信託する場合は、ぜひ信託組成時から登記の専門家である司法書士へ相談の上、組成することがおすすめです。

【完全版】不動産を家族信託する方法・税金・メリット・デメリットなどを解説

自宅や収益用の不動産を所有している場合、自分でいつまで不動産の管理ができるのか、いざというときには、滞りなく売却して現金化することができるのか、など不安を感じることもあるのではないでしょうか。不動産所有者の場合、家族信託を活用してどのような対策を講じることができるのか、事例を含めて解説します。

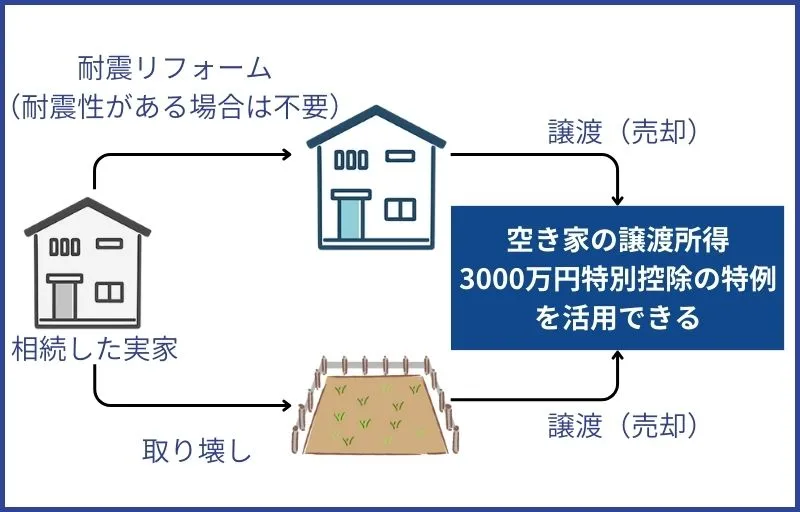

13. 家族信託終了時に相続空き家の特例が使えず、譲渡所得税が課せられてしまった

家族信託を行うと「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」を利用できなくなります。

- 被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例とは?

相続または遺贈により取得した、被相続人の居住用家屋とその敷地等を、令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまる時、その譲渡所得の金額から最高3000万円までが課税額から控除される制度です。

参考: No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

この特例は、相続した実家(死亡した親の居住用財産) が一定の条件を満たすとき、売却による所得を、所得税の課税から一定額控除するというものです。

ただし、居住用財産が、受益者の死亡による信託の終了であり、当該信託の帰属権利者が取得した場合 は本特例の適用要件である「相続又は遺贈による取得」には該当せず、譲渡所得の特別控除の特例は受けられません。

上記の内容は、2022年12月20日の東京国税局によって回答されました。

よって、将来親の死亡後に実家の売却を考えている場合は、家族信託の信託財産に含めるのかどうかを慎重に検討しなければなりません。

そもそも相続空き家特例の適用条件を満たしているのか、他に利用できる控除特例などはあるかの検討も必要です。

家族信託や税金の専門家に相談した上で、家族信託に取り組みましょう。

参考: No.信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について|国税庁

14. 家族信託の経験がない専門家へ依頼し、高額なコンサル費用が無駄になった

当社では、多くの家族信託の「専門家」に関するご相談を受けたことがあります。

具体的なご相談の例として、以下のようなものがありました。

「専門家」に関するご相談の例

- 家族信託の契約書作成をしても、金融機関での信託口口座の作成はしてくれない(できなかった)

- 家族信託の契約書を作成した後に、その後のサポートをお願いしたら断られた

- 家族信託の手付金の支払いを求められ、その後の対応に満足いかず返金を求めたところ断られた

家族信託は比較的新しい制度で、経験豊富な専門家が少ないことは事実です。

知識や経験の少ない専門家へ依頼してしまうと、高額な相談料やコンサルティング料を支払ったのに、満足いく結果が得られなかったというケースも考えられます。

また、家族信託契約は「契約したら終わり」ではなく「契約してからがスタート」です。

契約が締結できたとしても、その後の財産管理や手続きなどについて、専門家のサポートなく自分たちだけで行うと不備や不安が出てくるでしょう。

家族信託の専門家選びでは、その知識や経験はもちろんのこと、契約前の家族会議から契約後の実際の財産管理、また信託の終了までトータルでサポートしてくれるかどうかを見極めると良いでしょう。

家族信託の危険やトラブルを回避する4つの対策

ここまで、家族信託の危険性や実際の失敗・トラブル事例を紹介してきました。

しかし前提として、家族信託は、事前の情報収集や対策をしっかりと行い適切に利用すれば、柔軟な財産管理や認知症対策が実現する画期的な制度です。

そこで、家族信託の危険やトラブルを避けるために、押さえておいていただきたいポイントを4つお伝えします。

家族信託の危険やトラブルを回避する4つの対策

- 家族信託の経験や知識を明確に持つ専門家に相談する

- 当事者以外の親族ともしっかりと話し合う

- 信託監督人や受益者代理人などの第三者を設置する

- 認知症の症状がなくとも早めに動き出す

その対策について詳しく解説していきます。

1. 家族信託の経験や知識を明確に持つ専門家に相談する

家族信託の危険やトラブルを回避する1番の対策は、経験が豊富で信頼できる専門家に相談する ことです。

近年注目されている家族信託ではありますが、制度について法的に十分理解し、サポート経験が豊富な専門家はまだまだ少ないのが現状です。

しかし、不確かな知識のまま自分たちだけで行うと、前段で解説したさまざまな危険やリスクが発生してしまいます。

特に信託財産の種類が多い場合、信託財産の額が大きい場合は、税金や不動産売買の知識も必要となり、手続きも煩雑になりがちです。

専門家選びでは、HPの発信内容を確認したり、電話やメールなどで問い合わせたりして、家族信託に関する明確な実績を挙げていることや、質問に対する明確な回答があるかどうかを確認しましょう。

また、司法書士・弁護士・税理士など、各士業のネットワークが豊富で強固な法人へ依頼すれば、遺産相続トラブルや税金面など多方面でのスムーズな対応が可能です。

初回の相談は無料で行っているところもあるため、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

2. 当事者以外の親族ともしっかりと話し合う

家族信託を行うには、家族や親族間での話し合いが必須 です。

信託契約自体は委託者と受託者の2者間で締結できますが、将来委託者の相続人となる親族の理解や合意を得ていなければ、他の相続人から反感を買ってしまいます。

特に、受託者には、どうしても財産に関する権限が集中します。

財産管理の方法も明確に決め、相続人や他の親族に共有しておかなければ、不満を抱かれ、親族間トラブルに繋がるかもしれません。

そのため、家族信託の設計時は、相続人や、信託財産に関係のある親族などを含めて話し合いを行いましょう。

司法書士などの専門家に相談すれば、話し合いの進め方からサポートしてくれたり、実際に家族会議に立ち会ってくれたりします。

このように、家族信託では相続人や親族の間で理解・納得した上で組成することが非常に重要です。

そのため、すでに家族仲が悪い場合は家族信託の利用は控えた方がよいかもしれません。

3. 信託監督人や受益者代理人などの第三者を設置する

家族信託では、受託者の業務を監督する「信託監督人 」や、受益者の権利に関する契約行為を代理する「受益者代理人 」を設定することができます。

受託者による財産管理の透明性を確保し、受益者が適切に権利を得られるようにするために、有効な手段です。

- 信託監督人

信託監督人は 「受託者が適切に財産管理を行っているか」「契約内容を遵守しているか」 などを監督する人のことです(信託法132条の1)。

(信託監督人の権限)

第百三十二条 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

引用:信託法132条

現に存する受益者が年少者・高齢者又は知的障がい者等の場合、受益者自身が受託者の信託事務を十分に監督することは困難です。

信託監督人は、そのような受益者に代わって受託者を監督するために選任されます。

家族信託では、受託者が財産管理の権限を持つため、信頼できる家族に依頼することが前提ですが、信託監督人がいれば、契約当事者以外の親族の安心にも繋がります。

信託監督人は 「受託者が高齢となった時への備え」や「財産管理に自信がない受託者のサポート役」 として設定することも可能です。

- 受益者代理人

受益者代理人とは、その代理する受益者のために、当該受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者です(信託法139条の1)。

(受益者代理人の権限等)

第百三十九条 受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

引用:信託法130条

受益者代理人を指定する場合は、信託契約書で受益者代理人を指定できる旨をあらかじめ定めておく必要があるため、注意しましょう。

一般的には、受益者の判断能力が低下したときを想定して、受益者代理人を指定します。

受益者が認知症などにより判断能力が低下しても、その権利を行使できるようにするためです。

受益者代理人の指定により、受益者が認知症などを発症しても、受益者としての権利を確かに享受できるようになるため、親族や相続人の安心感にも繋がります。

4. 認知症の症状がなくとも早めに動き出す

認知症になると、家族信託契約の締結はできません。家族信託の検討を始めた頃は問題なくとも、設計や手続きには数ヶ月以上かかるケースもあり、その間に認知症が進行すると、家族信託の計画は頓挫してしまいます。

また、認知症になると預金口座や不動産などの資産が凍結され、解除するには成年後見制度の利用が必須です。

成年後見制度では、家族信託のような柔軟な財産の管理や運用は難しく、後見人との関係性や専門家への報酬などに頭を悩ませてしまうこともあるでしょう。

認知症対策は「とにかく早めに 」が合言葉です。

元気なうちに契約を締結し、家族・親族全体が安心して将来を過ごせるよう、ぜひ今から検討を始めてみてはいかがでしょうか。

【完全版】成年後見制度とは?司法書士がわかりやすく解説

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらい、本人に代わって様々な手続きを行なってもらいます。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。

家族信託の設計の工夫や専門家への依頼によりトラブルを防ぐ仕組み作りを

今回は家族信託に潜む危険やトラブル事例、後悔しないための対策についてご紹介しました。

家族信託は柔軟に財産の管理・承継ができる制度として注目を集めていますが、一方で自由度が高く、また家族という身近な存在が当事者となるからこそ、独特な問題点を持つ制度です。

状況により信託監督人を設定するなど、専門家へ依頼することによってトラブルを防ぐ仕組みを作ることも可能です。

後々トラブルにならない信託を組成するためにも、信頼できる専門家を選んで家族信託に取り組んでいただければと思います。

家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点についてより詳しく調べたい方はこちらの記事もご覧ください。

家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点12選を徹底解説

家族信託のデメリットと注意点は?家族信託を利用するにあたっての注意点やデメリット12個について徹底解説します。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

- 家族信託をすることは危険ですか?

-

家族信託自体は危険ではありません。

しかし家族信託の設計や使い方を誤れば、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

例えばインターネット上で拾った家族信託の契約書のひな形を使って自分で契約書を作ってしまい、契約が無効判定となったり、想定外の税金がかかるなどの危険性などがあります。

家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをお勧めします。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法を徹底解説

- 家族信託でよくあるトラブルは?

-

以下のようなトラブルが挙げられます。

- 受託者に権限が集中することによる家族の不仲

- 損益通算ができないことによる不利益

- 自益信託でない家族信託

- 受託者には身上監護権がないこと

- 信託できない財産があること

- 30年ルールによる信託の終了

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法を徹底解説