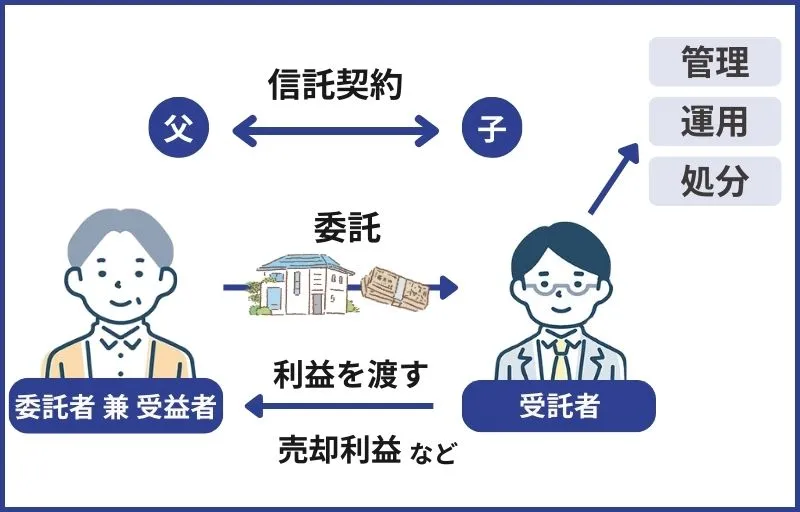

家族信託は、委託者(親)が元気なうちに、自分の財産を受託者(子)に託し、認知症による資産凍結を防ぐ仕組みです。

認知症になった後も柔軟な財産管理や相続対策を行える制度ですが、メリットもあればデメリットもあります。

デメリットもしっかりと理解しておくことで、リスクを最小限にし、家族信託を最も良い形で活用できるでしょう。

本記事では、家族信託の12のデメリットを包み隠さず徹底的に解説していきます。

要約

- 家族信託の一番のデメリットは受託者の負担が一定あること

- 他にも農地は転用しないと信託できない、「身上監護」がないなどにも注意

- 家族信託は新しい制度のため、十分に経験を積んだ専門家が少ないこともデメリットの1つ

- 経験豊富な専門家に相談して、きちんとデメリットを回避できる家族信託を作りましょう

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する目次

家族信託のデメリット12選

家族信託のデメリット12個は以下の通りです。

- 受託者を引き受ける人が見つからない場合がある

- 受託者の負担が大きい

- 親族間で不公平感・トラブルが発生する可能性がある

- 「身上監護」には対応していない

- 信託できない財産もある

- 信託財産以外による所得との損益通算ができない

- 家族信託=節税対策ではない

- 信託財産からの収益があれば税務申告の手間がかかる

- 専門家への相談や手続きの代行には費用がかかる

- 受託者に無限責任がある

- 遺留分侵害額請求を受ける可能性がある

- 家族信託を熟知した専門家が少ない

ここからは、家族信託のデメリット・注意点とその解決策について、1つずつ詳しく解説していきます。

※家族信託の制度や仕組みについての詳しい説明はこちらの記事を参照ください。

(1)受託者を引き受ける人が見つからない可能性がある

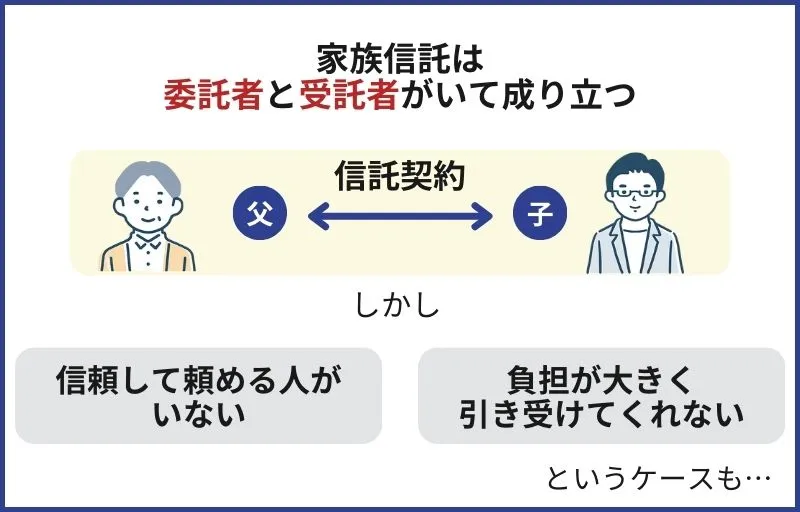

家族信託は財産を託す委託者(親) と託される受託者(子) がいてはじめて成り立ちます。

当然ながら「受託者」を引き受けてくれる人がいなければ、家族信託は利用できません。

しかし、実際は「身内に信頼して頼める人がいない」「子に受託者を依頼したが引き受けてもらえなかった」というケースもよくあります。

このようなケースでは、どうすればよいでしょうか。解決策をみていきましょう。

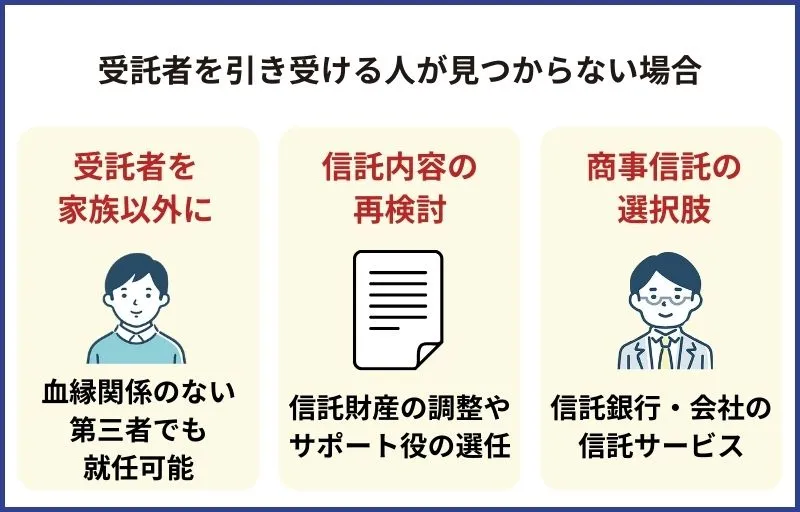

受託者を引き受ける人が見つからない場合の解決策

解決策1:家族以外の信頼できる人を探す

受託者は甥・姪など、家族でなくとも就任可能です。信頼できる人であれば血縁関係のない第三者でも就任できます。

※司法書士などの士業は信託法に抵触するため直接「受託者」にはなれません。受託者をサポートする「信託監督人」の立場であれば就任可能です。

解決策2:信託内容を再検討する

「受託者の負担が大きい」という原因で身内が受託者への就任を拒んでいる場合は、信託財産を限定したり、サポート役(信託監督人など)を選任したりすれば、受託者の負担軽減につながります。

家族信託の専門家に相談してみましょう。

解決策3:商事信託を検討する

どうしても受託者がいない場合は、信託会社や信託銀行が提供する信託サービスの利用も可能です。

費用が高額となったり、利用条件が定められていたりする場合もあるため、専門家の意見を聞きながら慎重に進めることをお勧めします。

(2)受託者の負担や義務が重い

家族信託では、受託者が抱える負担が大きい ことを理解しておきましょう。

家族信託の中心人物は受託者です。

委託者の大切な財産を、責任を持って管理しなければならず、信託内容によっては非常に高額な財産の管理を担うこともあります。

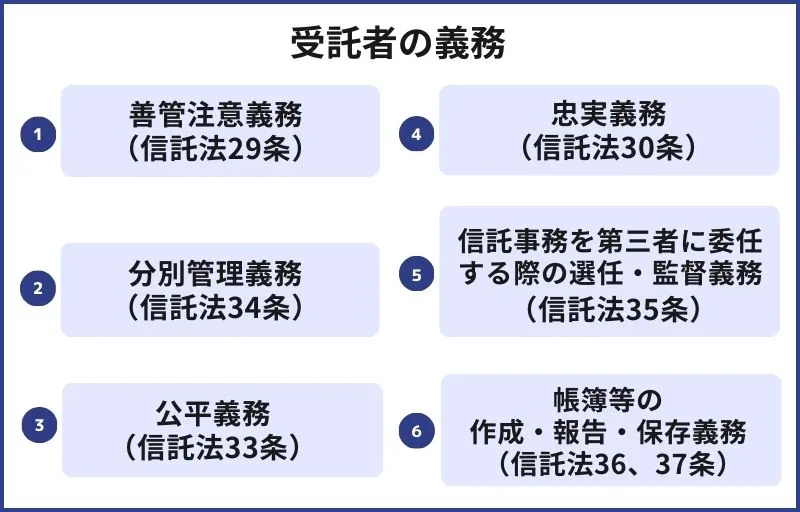

また、家族信託は法的な制度であり、受託者は 「信託法」に定められた受託者の義務を全うしなければなりません。

例えば、受託者は信託財産の支出・収入を記録し、毎年貸借対照表などの帳簿を作成して受益者へ報告する義務などが挙げられます。

その他、受託者の主な義務は以下の通りです。

なかでも「帳簿等の作成・報告・保存義務 」は特に受託者にとって大きな負担となりがちです。

委託者の生活費や医療費などの出費を全て記録し、作成した帳簿や関連書類(領収書等)を保存しておくなどの事務を行います。

信託内容によっては、このような事務作業が毎日発生することもあるでしょう。

「帳簿等の作成・報告・保存」の具体的な事務内容

- 委託者の生活費、介護費、医療費など支出の記帳

- 領収書・レシートなどの保管

- 信託財産である不動産を売却した場合の記帳

- 毎年、貸借対照表、損益計算書の作成、受益者(委託者)への報告、保存

エクセルや手作業での記帳などは、手間も時間もかかり、受託者にとって大きな負担になります。

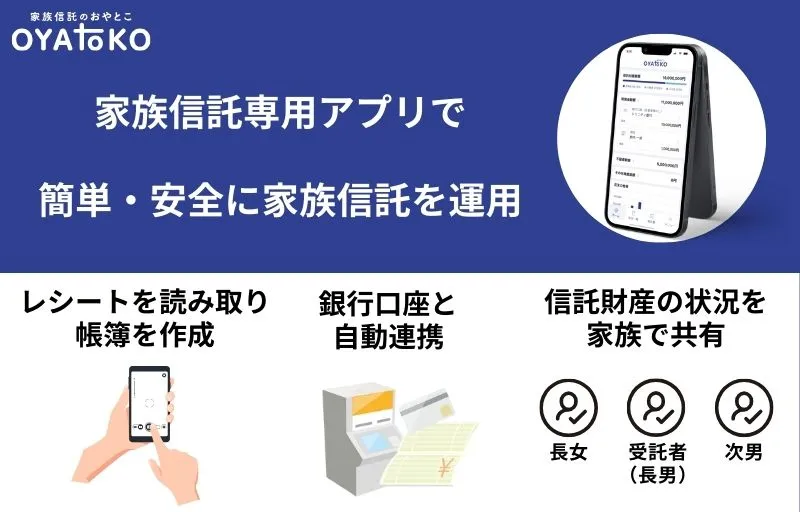

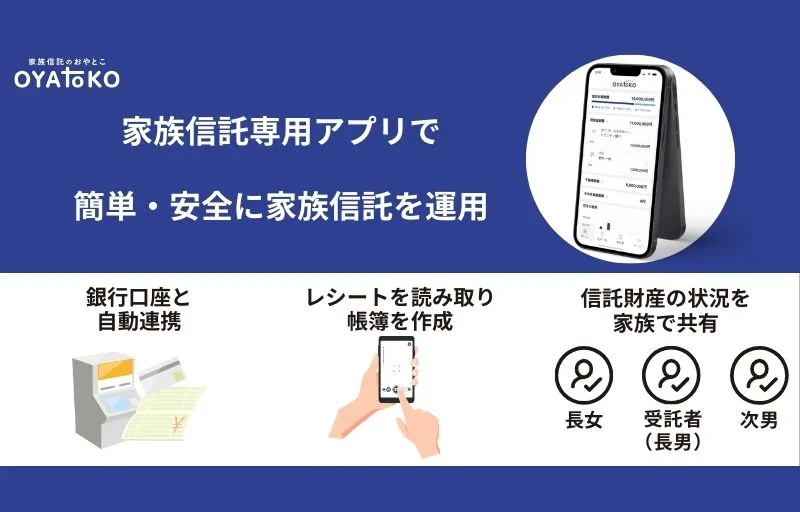

そこで当社では「おやとこ」アプリという家族信託専用のアプリを通じて、受託者の事務作業の負担を大幅に軽減するシステムを提供しています。

「おやとこ」アプリでは、信託財産に関する記録をアプリ上で行えるうえに、委託者・受益者もアプリを通じていつでも確認でき、安心感が高まります。

その他、レシートの読み取り機能や、銀行のAPI連携など、便利な機能が多く備えられたアプリです。

家族信託を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、その他に、受託者の負担軽減については以下のような解決策が挙げられます。

受託者の負担が大きいことへの解決策

解決策1:信託内容を工夫する

「売却や大規模修繕が必要な不動産のみ信託する」「委託者が持つ金銭の一部のみ信託する」など、信託内容をシンプルにすれば、受託者の負担も軽減されます。

解決策2:受託者への報酬を設定する

受託者への報酬を信託契約に盛り込み、受託者が仕事を引き受けやすくする環境を作ることも大切です。

高額すぎると税金逃れとみなされたり、他の親族から不満が発生したりする恐れもあるため、注意しましょう。

解決策3:「信託監督人」を設定する(専門家への依頼も可能)

信託契約の中で「信託監督人」や「受益者代理人」を設定し、受託者の監督とともに受託事務のサポートも行う旨を信託契約に盛り込むことも可能です。

信託監督人とは?〜家族信託を監視・監督する重要な役割〜

この記事では「家族信託の重要人物〜信託監督人〜」と題して、家族信託における「信託監督人」についてお伝え致します。家族信託では委託者は資産の管理・運用を受託者に依頼しますが、さまざまな理由から、受託者の財産管理に不安があるケースもあると思います。その場合に活用できる信託監督人について、この記事でご紹介します。

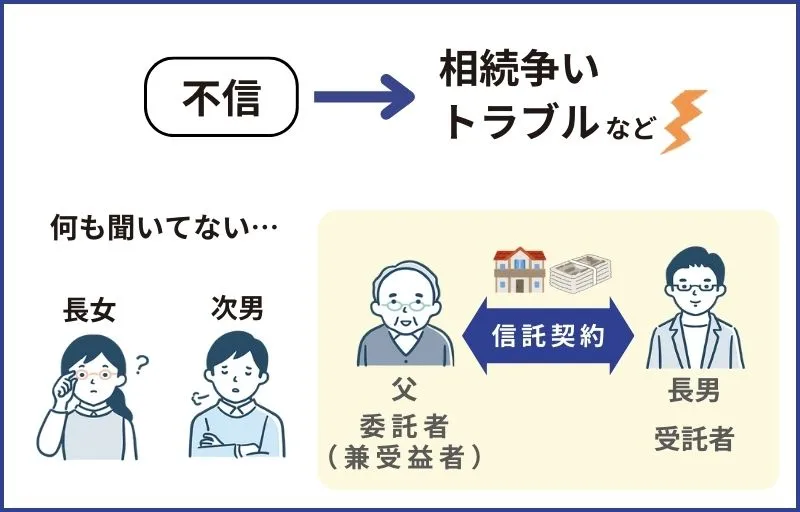

(3)親族間で不公平感・トラブルが発生する可能性がある

家族信託の契約は、委託者と受託者の2者間で成立するため、相続人全員の了解を得ずとも、相続財産の管理・運用方法を決めることができます。

「親族(相続人)のうち特定の1人が受託者として財産管理をする」という状況から、親族から不満や不公平感が生まれ、トラブルに発展する可能性があります。

よって、家族信託を始める際は必ず、信託契約の当事者(委託者・受託者)以外の親族からも理解を得る ことが重要です。

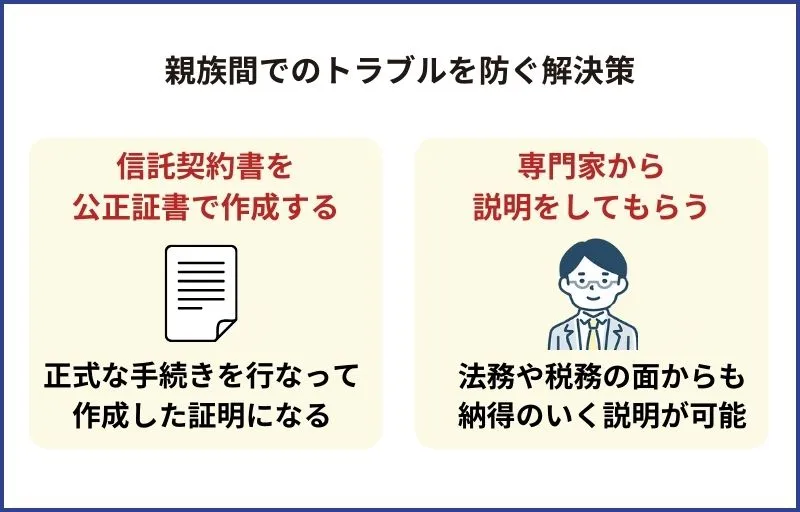

親族間でのトラブルを防ぐ解決策

解決策1:信託契約を公正証書で作成する

「公証役場でしっかりとした手続きを踏んで契約した」という事実があれば、他の親族からも疑念を抱かれにくくなります。

親族間トラブルがない場合でも、家族信託は公正証書で結ぶのが基本です。

家族信託は公正証書での作成が有効!手続きの流れから必要書類・費用まで詳しく解説

家族信託も信託契約になりますので信託法のルールに沿って作成することになるのですが、法的には公正証書で作成しなくても問題はない、という解釈になります。今回は「公正証書化」が必要なケースについてご紹介します。信託契約書を公正証書で作成した方が良いケース、公正証書での作成にすべきケースについても説明していきます。

解決策2:専門家から説明をしてもらう

家族信託の契約は、当事者を含めた親族全体が納得のうえで行うことが重要ですので、専門家が法律や税務の面からも十分に説明することは、非常に有効な手段です。

専門家を交えて親族間で話し合いの場を持てば、その場での意見を信託契約に盛り込むなどの対応もできます。

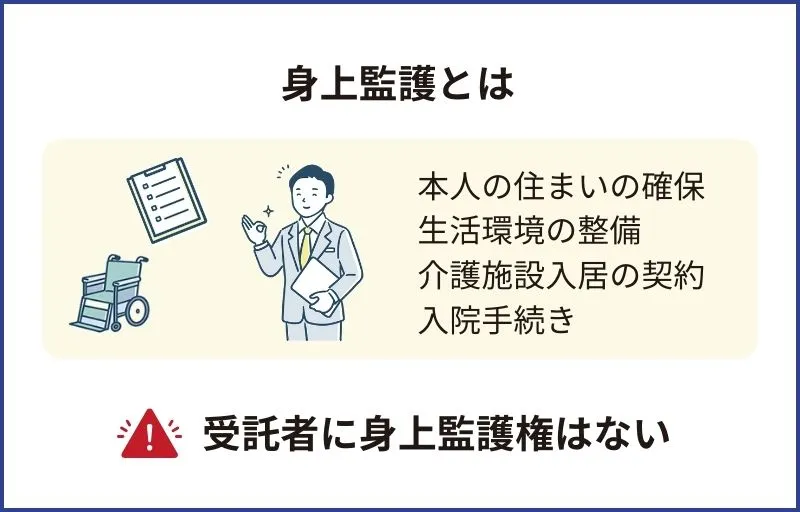

(4)「身上監護」には対応していない

身上監護とは、認知症や知的障がいなどによって判断能力を喪失した本人に代わり、住居や生活環境の整備・介護施設の入居・治療や入院などの契約や手続き(法律行為)を行うことを指します。

※介護や食事の世話など、実際に暮らしを支援する行為は、身上監護の範囲には含まれません。

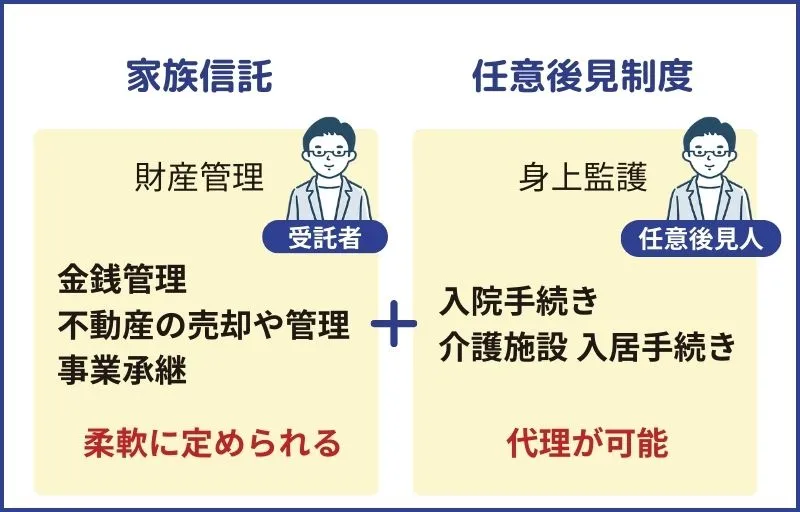

家族信託で定められるのは「財産管理」に関することのみで、受託者に身上監護を託すことはできません。

信託契約で身上監護に関する規定を含めることも可能ですが、介護や入退院の契約・手続きには、どうしても本人(または法律行為に関する代理権を持つ者)の意思確認が必要な場面もあります。

このように、委託者の状況や将来を考慮し、身上監護についても定めたい場合は、家族信託と任意後見制度を併用するという手段があります。

家族信託と任意後見制度を併用すれば、財産管理については家族信託で柔軟な運用を行いながら、認知症になった際の法律行為に関する代理権も与えられ、より万全な認知症対策が可能です。

家族信託と成年後見制度の違いについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?

高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。

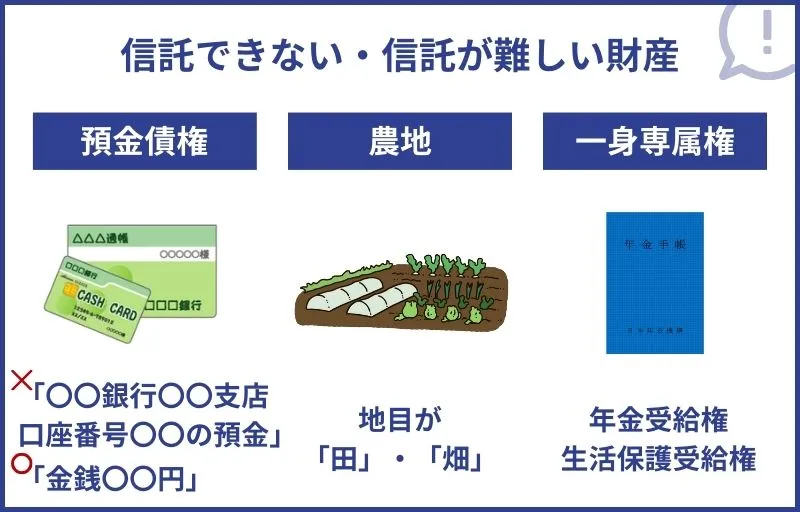

(5)信託できない財産もある

家族信託では基本的に、財産的価値があるもの(金銭・不動産・有価証券など)であれば信託が可能です。

一方で、農地や年金受給権など、法律上信託できない財産・実務上信託が難しい財産もあります。

それぞれについて解説していきます。

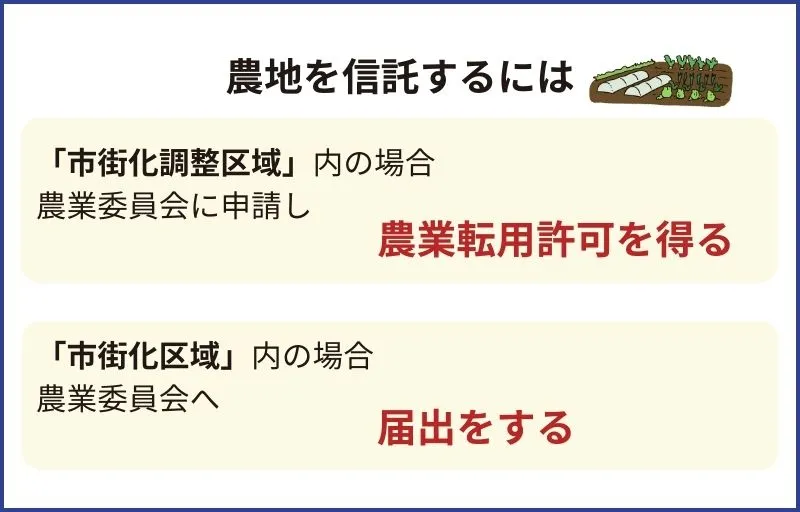

農地

家族信託において、農地は信託できません 。(農地法第3条2項3号)

ここでの「農地」とは、農地として利用されている土地に加え、(現況は農地でなくても)登記上の地目が農地(「田」「畑」)の土地も含まれます。

農地を信託するには、自治体の農業委員会に申請し、農地でなくすための許可(農地転用許可) を受けなければなりません。

ただし「市街化区域内」の農地を転用する場合は、許可ではなく農業委員会への「届出」でOKです。

「届出」であれば基本的に1週間程度で手続きが完了しますが、市街化調整区域での農地転用許可は、申請が難しいケースや許可が得られるまでに数ヶ月かかるケースもあります。

申請中に親の意思能力が低下することも考えられますので、早めに手続きを開始しましょう。

一般的には、農地転用の手続きは行政書士に依頼して行います。

農地は家族信託できるのか?わかりやすく解説します

家族信託は、高齢者の財産を家族が代わって管理する制度です。信託される主な財産には、預貯金などの他、土地や建物などの不動産が考えられます。ただし、信託する土地に地目が「農地」の物件があった場合、信託の対象にする際に注意が必要です。今回は地目が「農地」の土地について詳しく説明します。

年金受給権などの一身専属権

年金受給権は、親権や資格などと同様、委託者本人以外への帰属が不可能な「一身専属権」に該当します。

たとえ受託者が家族であっても信託の対象にはできません。

しかし「受給権」ではなく、年金が振り込まれた委託者の預金残高を、金銭として信託することは可能です。

よって年金を信託する場合は、委託者の年金受取口座から信託口口座(受託者が管理する家族信託専用口座)へ残高を移す形をとるとよいでしょう。

または、そもそも信託財産としては設定せず、年金受取口座を固定費(家賃や水道光熱費など)の引き落とし口座に設定し、振り込まれた年金から自動的に本人の生活費が支払われるルートを作っておく方法も有効です。

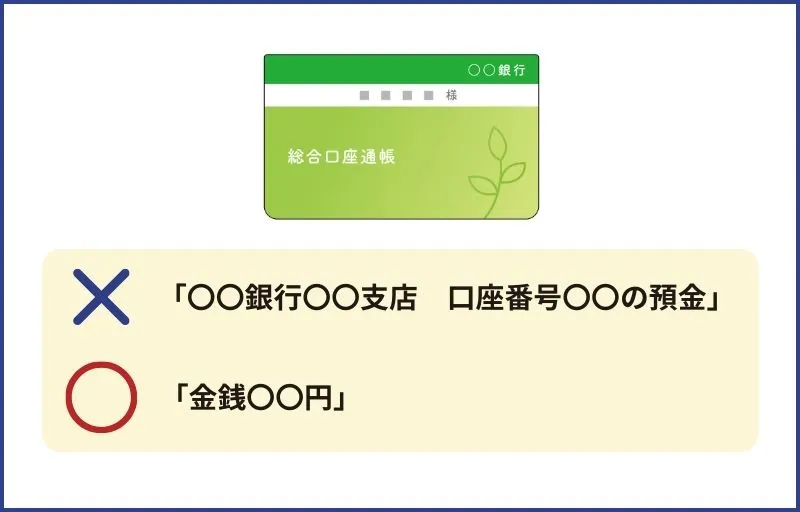

預金債権

「〇〇銀行 □□支店 口座番号△△ の普通預金」などという 「預金債権」を信託財産として設定することはできません。

通常、預金口座を開設する際には、金融機関と口座名義人の間で 「譲渡禁止特約」が定められているためです。

金銭の信託は可能なため、信託契約書では「金〇〇円」という表現で具体的な金額を記載し「金銭の信託」という形で設定しましょう。

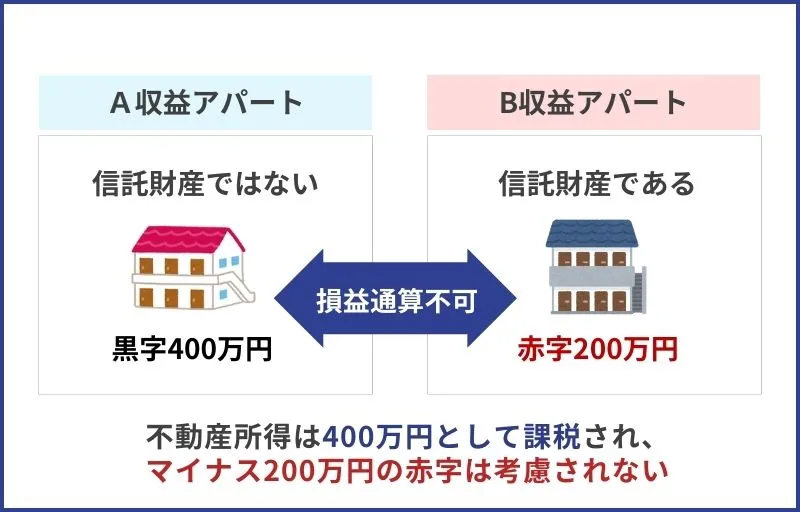

(6)信託財産以外からの所得との損益通算ができない

信託財産とその他の財産との損益通算はできません。

結果的に課税対象の所得が増え、所得税が通常よりも多く発生するおそれがあります。

租税特別措置法にて、信託による不動産所得の損失の金額は、所得税の計算において生じなかったこととみなされることが定められているためです(租税特別措置法41条の4の2の1)。

例えば、賃貸アパートやマンションでは、大規模修繕や空室多数により赤字が生じる場合がありますが、信託財産以外の収益不動産で大きな利益が出ていたとしても、損益通算ができません。

その結果、課税対象の所得が増え、通常より多くの所得税を支払わなければならなくなるおそれがあります。

所有する収益不動産の一部を信託する際は、収益の見込みや税額を想定し、信託するかどうか慎重に決めるようにしましょう。

また、管理の予測ができない財産については早めに処分・売却を検討するなど、所有資産をスリムにしておくことも選択肢の1つです。

このように、不動産の信託においては、税務の分野でも考えるべきことが多岐にわたるため、経験豊富な家族信託の専門家に相談することをおすすめします。

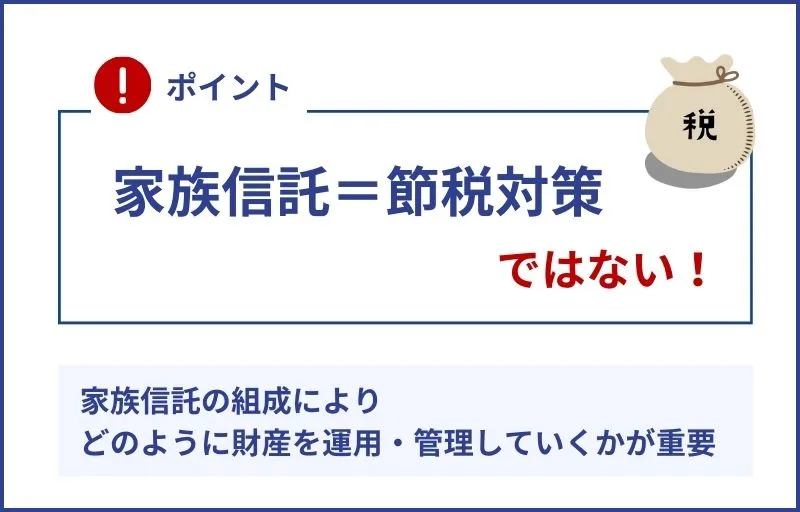

(7)家族信託=節税対策ではない

家族信託を利用しても直接的な節税の効果はありません 。

委託者の財産を信託することで得られる効果(資産凍結の防止や相続税の節税など)は、信託契約の内容や、受託者の信託事務によって異なるためです。

実際に「家族信託を利用したら相続税の節税になりますか?」という質問は非常に多いですが「なります」とは一概には言えません。

家族信託は、制度についての十分な理解、最適な設計と運用を行うことではじめて効果が期待できるものだということを覚えておきましょう。

家族信託によって得られる間接的な効果の、以下のようなものがあります。

- 委託者の判断能力喪失後も受託者が主となって相続対策を続けられる

- 二次相続(孫など相続人が亡くなった後の相続)の対策ができる

- 将来的な相続争いの回避による最適な相続を実現できる

「家族信託=節税対策」という訴求でセミナーを開催したり、書籍を出したりする専門家には注意してください。

【家族信託と相続税対策】家族信託をすると節税できるって本当?

この記事では、家族信託をすることで相続の対策(相続税対策)ができるのか、家族信託と税金の関係について解説します。また、相続対策としての家族信託の実際の活用事例や、その際支払う税金についても、わかりやすくご紹介します。

(8)信託財産からの収入があれば税務申告の手間がかかる

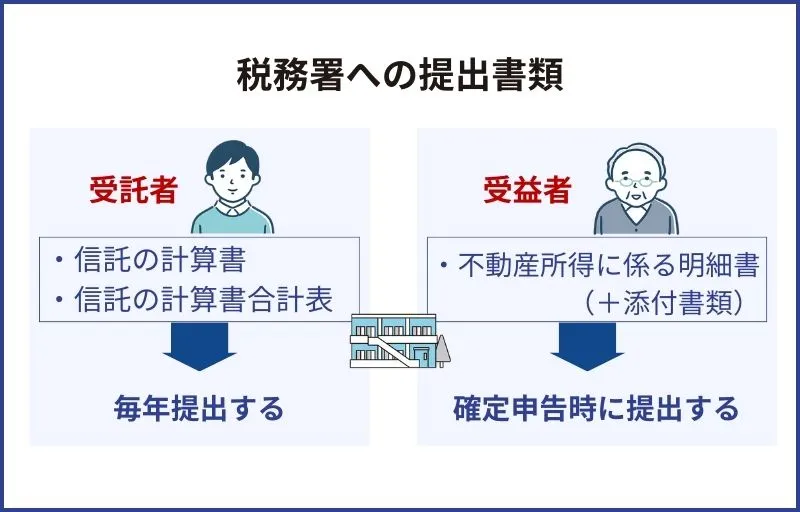

信託財産(賃貸アパートなど)から年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。

また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方(受益者) は、不動産所得用の明細書の他、信託財産に関する明細書を別途作成して添付しなければなりません。

不動産所得の計算や申請について税理士へ依頼することも可能ですが、税理士報酬の出費が嵩むことはなるべく避けたいものです。

そこで、受託者の税務上の手間を大幅に削減するために、当社では「おやとこ」という家族信託専用アプリを通じて、必要書類の自動作成や帳簿等の作成などができるシステムを提供しています。

銀行口座のAPI連携、レシートの自動読み取り機能など、便利な機能を備えております。

家族信託を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

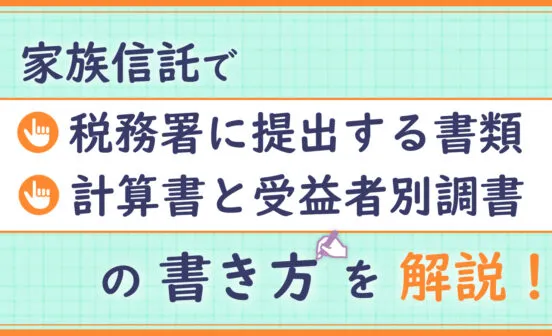

家族信託で税務署に提出する書類、計算書と受益者別調書の書き方を解説!

家族信託を利用した場合、税務署に届け出るケースがある手続きについてご存知でしょうか。この記事では、どのような場合に税務署への届出が必要なのか、どの税務署に届け出るのか、届出すべき書類の書き方などについてくわしく解説します。

(9)専門家への報酬が発生する

家族信託を利用するには、手続きにかかる実費や専門家への報酬など、一定の費用がかかります。

具体的には、以下のような費用が発生します。

家族信託にかかる費用

- 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用:信託財産の1%程度

- 家族信託契約書作成費用:10〜15万円程度

- 信託登記手続きの代行にかかる費用:5〜15万円程度

- 家族信託契約書を公正証書化する費用:13〜25万円程度

- 不動産の信託登記のための登録免許税:信託不動産の固定資産税評価額の0.3%〜0.4%

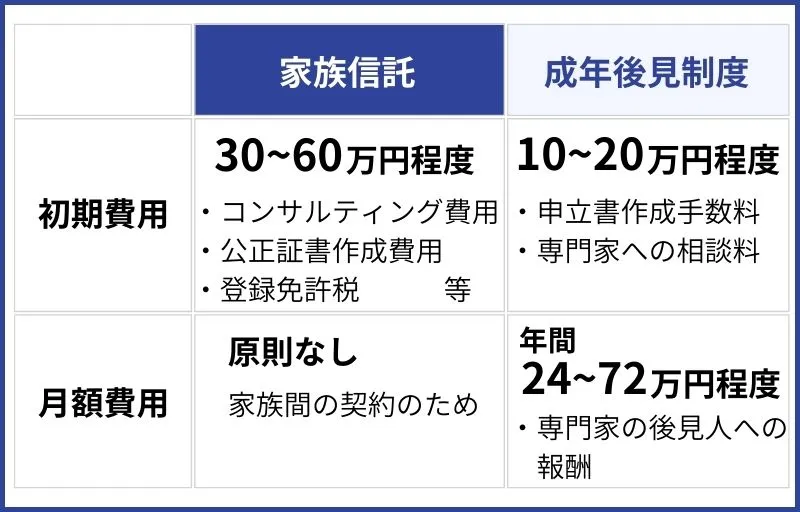

家族信託にかかる費用の総額は、信託財産の種類や額によっても異なりますが、一般的には30〜60万円程度だといえます 。

家族信託は、成年後見制度とは異なり、基本的に専門家への月額の報酬が発生しないため、まとまったお金が必要となるのは最初の契約時のみです。

成年後見制度よりも初期費用は高いですが、家族信託は長期に渡って続くことが予測されるため、トータルで見るとコストは低い傾向にあります。

【保存版】成年後見制度をわかりやすく解説!5つの注意点と必要な費用

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」は家庭裁判所によって選任され、本人に代わって様々な手続きを行います。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。

以下の記事では、家族信託における費用の詳細や、費用を安く抑える方法についてわかりやすく解説しています。

家族信託の費用はいくらかかる?相場と安く抑えるためのポイントを徹底解説!

家族信託の検討時は費用面で悩みがちです。家族信託の費用は信託財産額によって異なります。本記事では家族信託で発生する費用の内訳や費用シミュレーションに加えて、費用を抑えるポイントについても詳しく解説します。

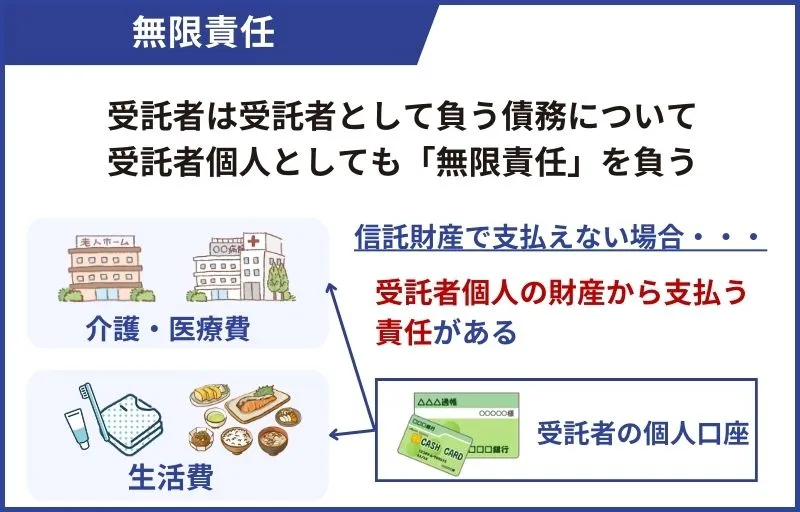

(10)受託者は無限責任を負う

家族信託における受託者は、受託者としての業務について、個人としても弁済する義務を負います(信託法第21条)。

つまり、受託者は、信託財産ではない自分自身の預金などをもって、受託者の業務(受益者のための金銭の支払いなど)を全うする義務があるということです。

例えば、受託者である子が委託者(=受益者)である親から金銭を託され、その信託財産(金銭)から日々の生活費や医療費を渡しているとします。

この場合、親から託されている金銭が、親の生活費や医療費の支払いに足りなくなった場合でも、子は受託者として、子自身のお金で支払わなければならないということです。

受託者を引き受ける方には、信託法上このような「無限責任」を負う可能性があるということを把握しておいてもらう必要があるでしょう。

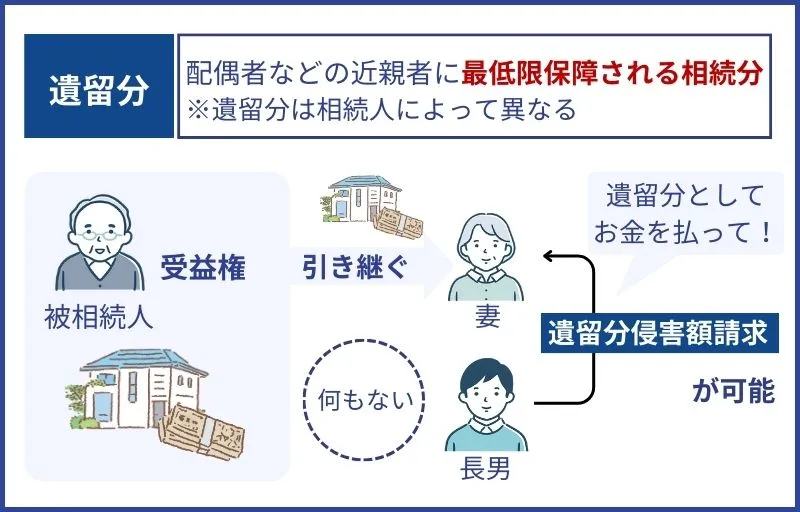

(11)遺留分侵害額請求を受ける可能性がある

遺留分とは法定相続人(主に配偶者・子・父母)に最低限保障された相続財産のことです(民法1042条の1、2)。

遺言や家族信託契約によって「特定の人物に遺産を全て引き継ぐ」など、遺留分を侵害する内容がある場合には、法定相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きを行うことができます(民法第1046条)。

よって、家族信託の信託内容を設計するときは、遺留分を配慮して考える必要があります。

信託の内容は委託者と受託者の2者のみの間で定められますが、相続人全体の中で不平等にならないように遺産の配分について定めることが重要です。

(12)家族信託を熟知した専門家が少ない

家族信託は、近年認知度が高まっているとはいえ、まだ世の中には家族信託に熟練した士業が少ないのが現状です。

弁護士や司法書士なら誰でも適切なアドバイスをくれるというわけではないため、注意しましょう。

家族信託を利用するには、特有の税金の知識や、法的解釈も必要となるため、家族信託の経験と実績が豊富な専門家を選ぶことが重要です。

さらに、税金に関する細かな内容には税理士、農地の宅地転用には行政書士など、複数の専門家の力が必要となることもあります。

そこで相談先としておすすめなのが、質の高い専門家との幅広いネットワークをもつ家族信託の専門家です。

信託登記手続きまでワンストップで対応できたり、成年後見制度などの関連知識も豊富であったりすることが主な理由です。

その上で、税務や農地転用手続きなど、それぞれの分野に精通する専門家の意見をいつでも確認できる会社であれば、より高品質な家族信託の支援が提供できるといえるでしょう。

当社においても、年間数千件もの相談を受けるなど、家族信託の利用実績は豊富に有しております。

また、さまざまな専門家との優良なネットワークを活用し、お客様ごとに最適なご提案が可能です。

家族信託をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談するデメリットを考慮しても家族信託が必要な5つのケースとは?

家族信託のデメリットを12個挙げて、詳しく解説してきました。

上記のデメリットを理解したうえで、家族信託を利用するかどうか、またはその進め方について悩んでいる方もいるでしょう。

デメリットはありますが、それらを理解し、専門家の適切なアドバイスのもと対策を施しながら進めていけば、委託者や家族の希望が叶う最適な家族信託を組成できます。

ここからは「デメリットを考慮しても家族信託が必要なケース」をご紹介します。

デメリットを考慮しても家族信託が必要なケース

- 成年後見制度を使わずに、認知症による資産凍結を防ぎたい

- 二代目以降の相続に関しても決めておきたい

- 相続財産に共有不動産がある

- 事業承継対策をしたい

- 融資を受けて積極的な運用をしたい

認知症による資産凍結を防ぎたい

認知症による資産凍結を防ぎつつ、財産の管理や運用について第三者が関与することなく、 信頼できる家族だけで進めていきたい という場合は、家族信託を利用するのがよいでしょう。

家族信託とよく比較される成年後見制度では、成年後見人や後見監督人などの第三者や家庭裁判所による監視が入ることは避けられません。

家族信託なら、裁判所や専門家などの第三者が関与することなく、信頼できる家族の中で財産の管理・運用を柔軟に進めていくことができます。

(家族信託の組成時は専門家のサポートを受けることをおすすめします。)

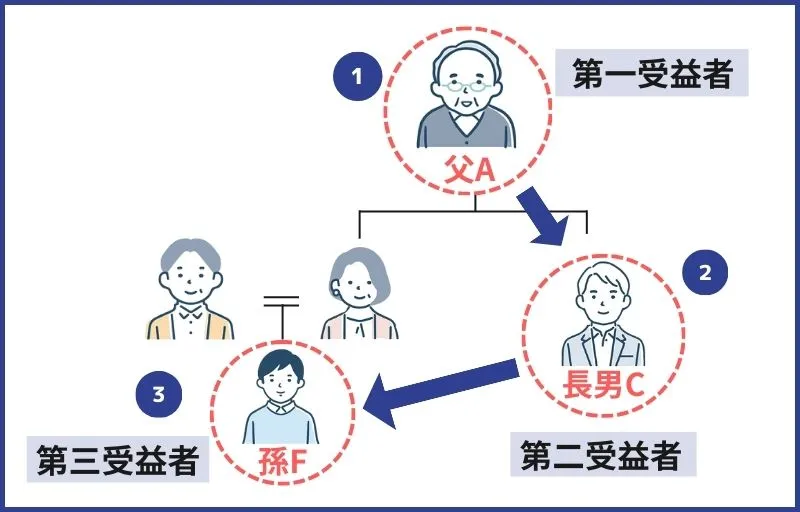

二代目以降の相続に関しても決めておきたい

家族信託は、委託者の死後だけでなく、その先の孫やひ孫など、二代目以降への相続についても決めておくことができます。

これを「受益者連続型信託」といい、家族信託の大きな特徴の一つです。

「確実に孫まで引き継ぎたい不動産がある」「委託者の配偶者が亡くなった後の相続について決めておきたい」「子、孫への事業承継について定めたい」などの場合にも有効となります。

相続財産に共有不動産がある

相続財産に共有不動産がある場合は、家族信託を利用することを強くおすすめします。

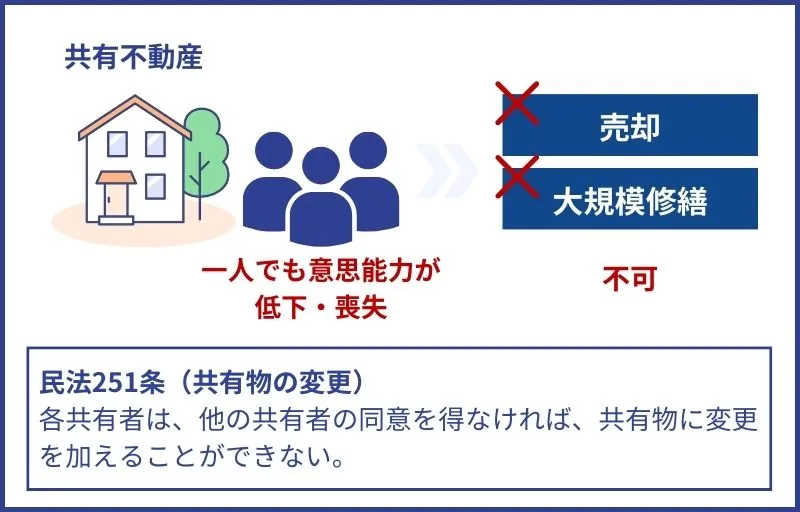

共有不動産は、共有者全員の合意がなければ売却や処分等の意思決定ができません(民法251条の1)。

よって、共有者のうち、1人でも認知症で判断能力が低下・喪失した場合は、不動産は存在するのに動かすことができないという「塩漬け状態」になります。

そこで家族信託を利用して、不動産の管理や売却・処分の権限を1人の受託者に集めれば、共有不動産の凍結や持分の分散リスクを防ぐことができます。

ただし、この場合も、特定の1人が不動産の管理や処分を行うことについては、共有者全員に説明し理解を得た上で家族信託を定めることが重要です。

共有の不動産を家族信託するメリット・デメリットについて

家族で不動産を共有名義にしているケースは多いと思います。不動産の持分の一部のみを家族信託の財産にすることはできるのでしょうか?その場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。今回の記事では、共有の不動産を家族信託するケースについてご説明します。

事業承継対策をしたい

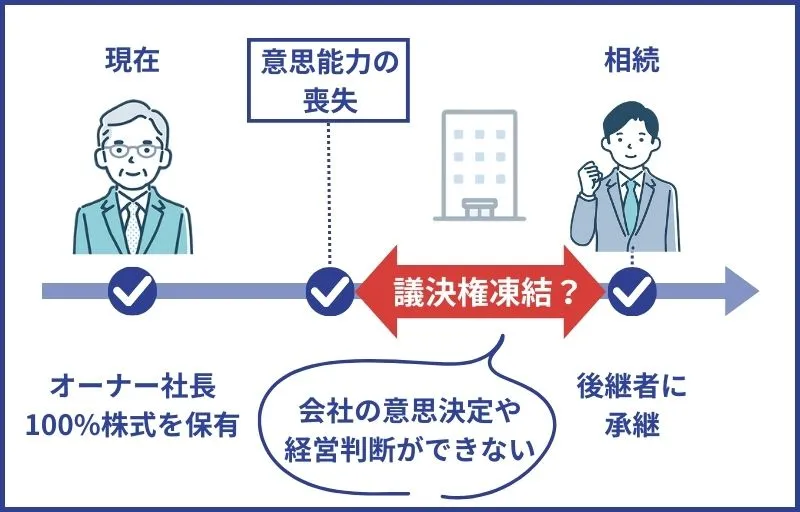

家族信託では「株式」も信託財産として設定できます。

会社のオーナー社長が、仮に認知症により判断能力を喪失した場合、議決権が行使できなくなるため、その後の会社の意思決定が進まなくなり、事業承継が難しくなってしまいます。

家族信託を活用して自社株式を子などの後継者に信託しておけば、議決権の凍結を回避でき、親の判断能力が喪失してもスムーズな事業承継が可能です。

また、受益者連続信託とすれば、二代目以降の承継者も決めておくことができます。

自社株式の信託について、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご覧ください。

家族信託で解決!過去の相続税対策で自社株が分散しているケース

中小・中堅企業の自社株式について、オーナーの相続税対策などで家族や一族、または役職員など会社にとっての重要人物に譲渡されていることは少なくありません。このような事業に関するケースでも「家族信託」が活用できます。今回は具体的な活用方法を見ていきましょう。

融資を受けて積極的な運用をしたい

家族信託では、融資を受けて積極的な資産運用が可能です。

例えば「融資を受けて収益不動産を建築する」「債務控除を活用するために融資を起こして相続税対策をする」などが挙げられます。

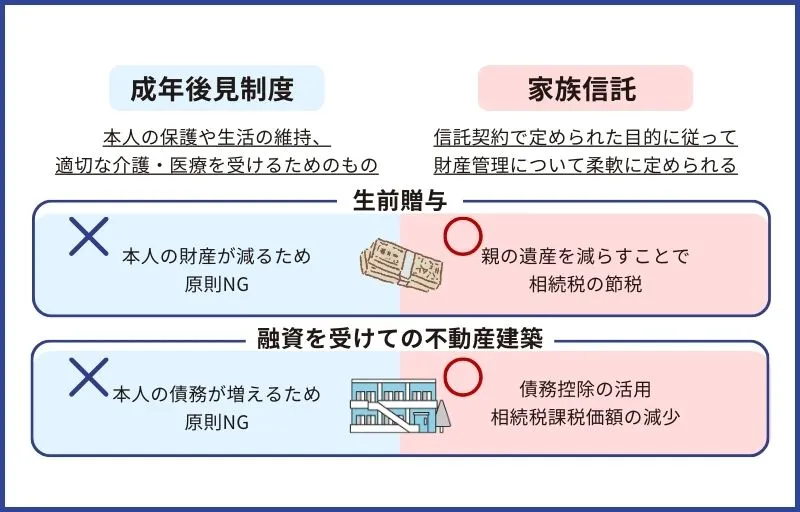

このように本人の財産を柔軟に運用したり、相続税の節税対策を積極的に行ったりすることは、家族信託とよく比較される 「成年後見制度」では実現できません。

本人を保護するための成年後見制度では基本的に、本人に直接的な利益がない行為や、少しでもリスクのある投資などは認められないためです。

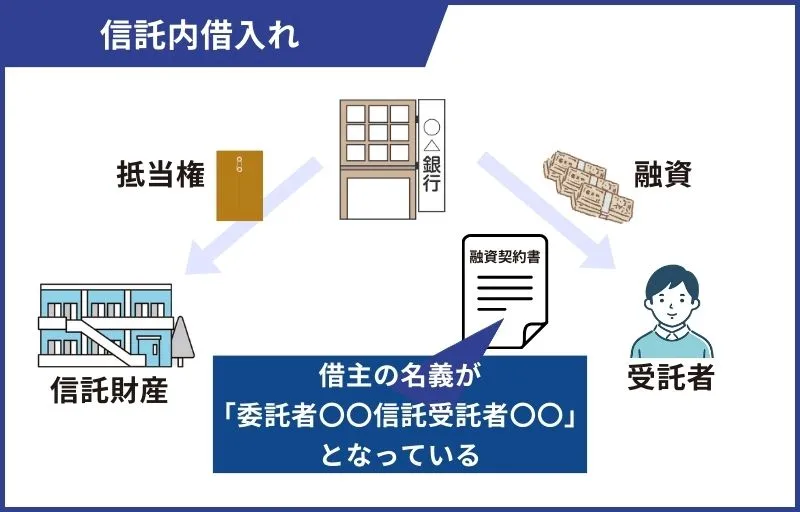

家族信託で融資を受ける場合「信託内借入」と「信託外借入」という2つの方法があります。

- 信託内借入

信託契約で定められた権限の範囲で受託者が借り入れられる融資。

融資を受けた金銭は信託財産として扱う。

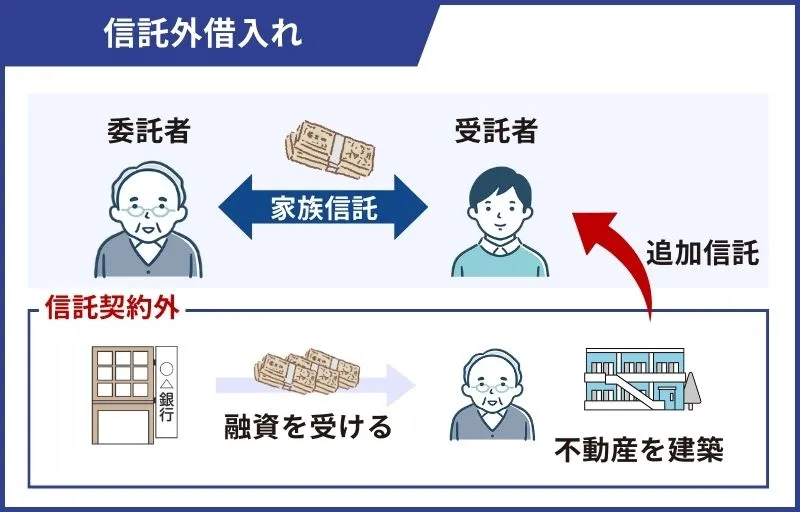

- 信託外借入

信託契約の範囲外で委託者が借り入れる融資。

融資を受けた金銭は信託契約関係なく委託者の金銭となる。

融資を受けて完成したアパートや不動産を受託者へ「追加信託」する。

まずは専門家へ早めの相談を

以上、家族信託の12のデメリットを挙げた上で、デメリットを考慮しても家族信託を利用した方が良いケースについて解説しました。

家族信託に限らずですが、どのような制度にも必ず落とし穴があります。

特に家族信託においては、法律・税務面で複雑な面もあり、十分な注意が必要です。

家族信託をする際には、必ず専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する- 家族信託で一番大きいデメリットはなんですか?

受託者(財産を託される人)に負担が一定かかることです。

受託者には、家族信託をする上で守らないといけない義務があります。

特に「帳簿に関する義務」では、収支を記帳し、領収書を保存するなど、お金の出入りを細かく記録するなどを義務付けています。

当社のおやとこアプリでは、これらの事務作業を大幅に軽減できますが、多くの会社はエクセルや手作業での記帳を受託者に依頼しているのが現状です。

- 成年後見制度とどちらを使うべきですか?

家族信託は以下の点で成年後見制度より優れています。

- (1) 自由な財産管理が可能

- (2) 遺言の機能を持たせられる

- (3) 家族で財産を管理できる(第三者が管理しない)

- (4) 費用が比較的抑えられる(永続的な報酬はない)

一方、成年後見制度にしかできないこともあります。家族信託だけではカバーし切れないニーズがある際は、任意後見などを組み合わせることも有効でしょう。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?