「任意後見制度ってどんな制度?」

「任意後見制度はどんなメリットがあって、成年後見制度と何が違うの?」

任意後見制度の存在を知った方のなかには、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、任意後見制度の詳細や、メリット・デメリットに加えて、手続き方法や費用などをわかりやすく解説します。

要約

- 任意後見制度は、本人の判断能力低下に備え、任意後見人を事前に決めておく制度

- 任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人に監督される

- 任意後見制度は、法定後見制度と比較して自由度が高いことがメリット

- 取消権を有しないことや、家庭裁判所の介入は避けられないなどデメリットもある

- 判断能力を喪失すると任意後見契約の締結はできないことに注意が必要

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する目次

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人の判断能力が低下したときに備えて、財産管理や生活の支援をしてもらう「任意後見人」をあらかじめ指定しておく制度 です。

本章では、以下3つに分けて任意後見制度の詳細を解説します。

- 任意後見制度の仕組み

- 任意後見制度と成年後見制度の違い

- 任意後見人と任意後見監督人

それぞれ順番に見ていきましょう。

任意後見制度の仕組み

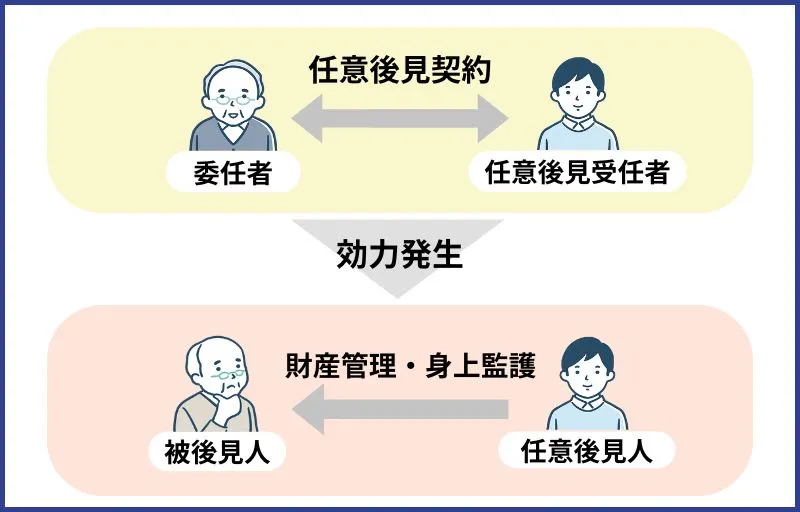

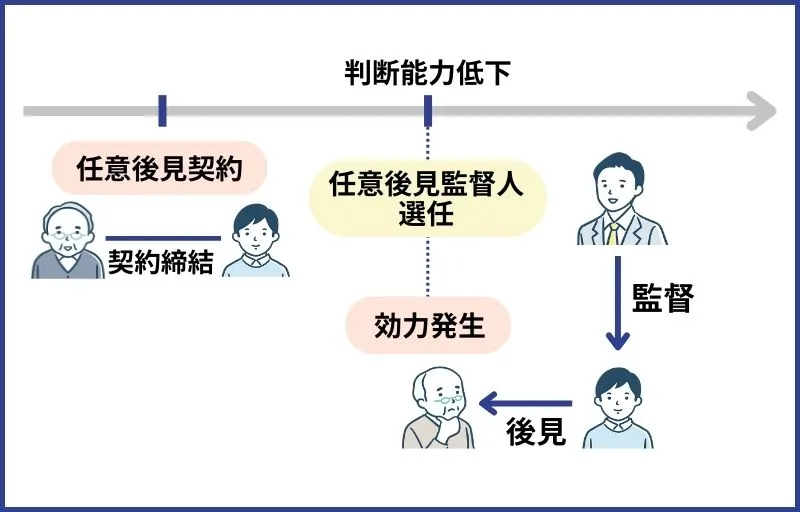

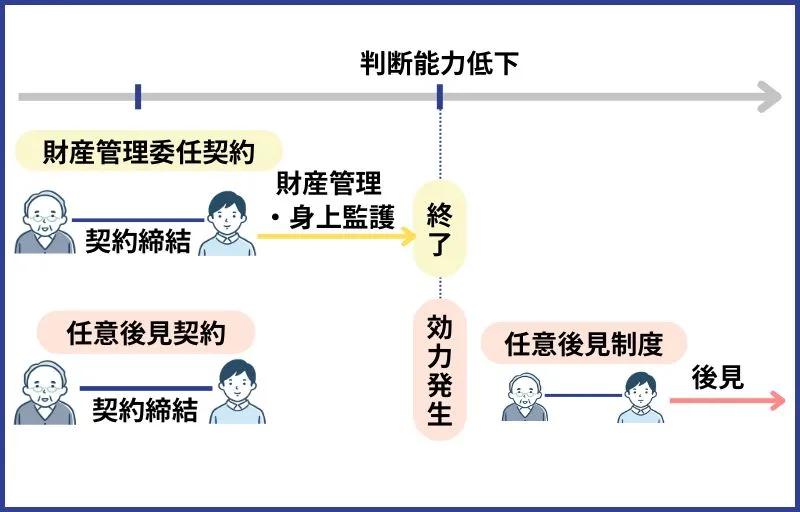

任意後見制度では、判断能力が低下する前と低下した後で、それぞれ行うべきことが異なります。

まず、判断能力が低下する前に、自分が信頼する人(任意後見人)と「任意後見契約」 を結びます。

その後、判断能力が低下した際に、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任の申立て」 を行います。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、任意後見契約の効力が正式に発生します。

契約の効力発生後は、選任された「任意後見監督人」が、任意後見人の業務を監督します。

認知症高齢者数は今後も増加するとされており、厚生労働省の発表によると2040年には584万人にのぼると予測されています。

認知症高齢者数の増加にあたって、任意後見制度をはじめとした認知症対策のニーズも高まるでしょう。

任意後見制度と法定後見制度の違い

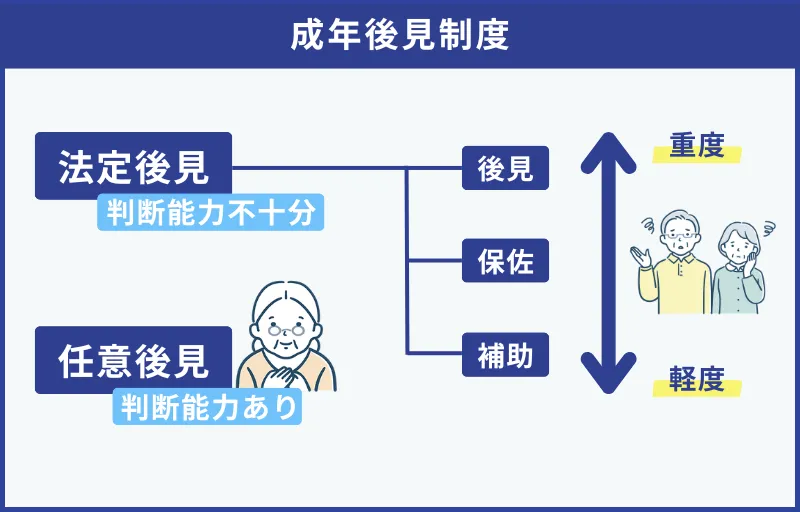

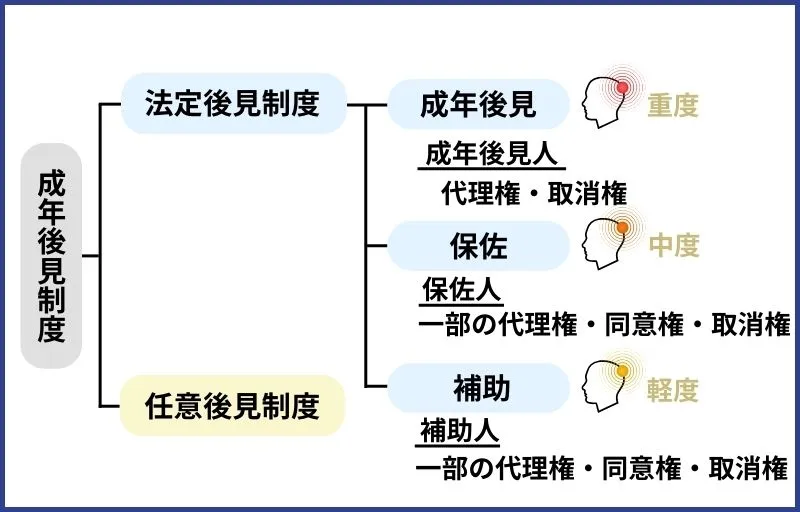

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類 から成り立っており、任意後見制度は成年後見制度の1つです。

法定後見制度は、認知症などによってすでに判断能力が低下した方を法的に保護することが目的であるのに対し、任意後見制度は本人の判断能力が十分にあるうちに、「将来的な備え」としてあらかじめ契約を結びます。

どちらも「判断能力が低下した方をサポートする制度」という点に違いはなく、異なるのは「自由度の高さ」です。

たとえば、法定後見制度における「法定後見人」は、家庭裁判所によって選任されます。

申立て時に家族を希望することは可能ですが、必ずしも希望した人物が後見人に選ばれるとは限らず、第三者である専門家が選任されるケースもあります。

一方で、任意後見制度では、本人による任意後見人の指名が可能です。

このように、任意後見制度は本人の意思を尊重する制度であるため、 法定後見制度と比べると、自由度の高さがメリットになります。

任意後見人と任意後見監督人

任意後見制度には、任意後見人と任意後見監督人が登場しますが「違いがよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。

ここからは、任意後見人と任意後見監督人の役割や仕事内容を詳しく見ていきましょう。

任意後見人

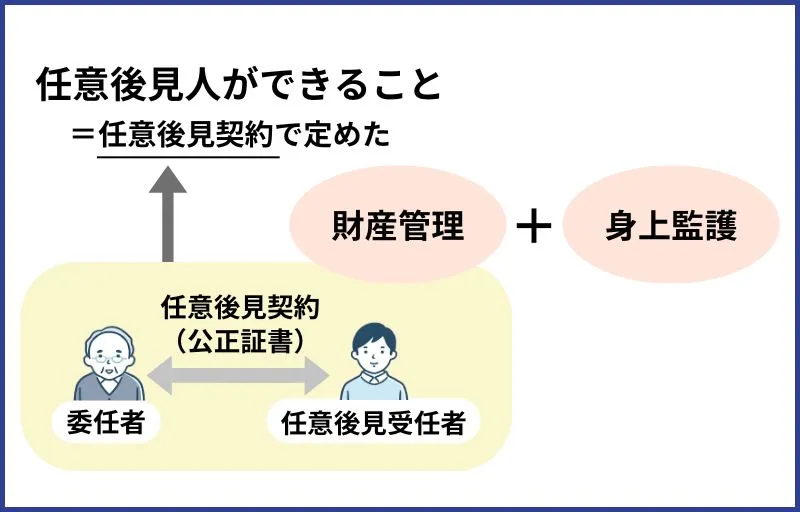

任意後見人とは、任意後見制度において本人の財産管理や生活を守り、支援する人物 です。

本人の判断能力が低下し、制度の効力が発生するまでは「任意後見受任者」と呼びます。

基本的には、家族や親族、第三者など誰でも任意後見人になることが可能です。

任意後見人ができることは、任意後見契約の代理権目録に記載された一部の「財産管理」と「身上監護」であり、具体的には以下のような手続き等ができます。

財産管理

- 預金口座の管理・金融機関窓口での手続き

- 定期的な費用・公租公課・保険料・ローンの支払い

- 生活に必要な物品の購入・支払い・取引

- 不動産の管理・売却

- 収益不動産の管理・賃貸借契約手続き(締結・変更・解除)

- 有価証券の管理

身上監護

- 介護契約や福祉サービスの契約・支払い

- 医療関連契約・医療費の支払い

ただし、任意後見制度は「本人を守り、支援するための制度」であり、任意後見人に認められるのは、あくまでも本人のためになる行為のみです。

よって、生前贈与として子や孫へお金を振り込んだり、孫の入学祝いとして預金を引き出したりといった行為はできないので、ご注意ください。

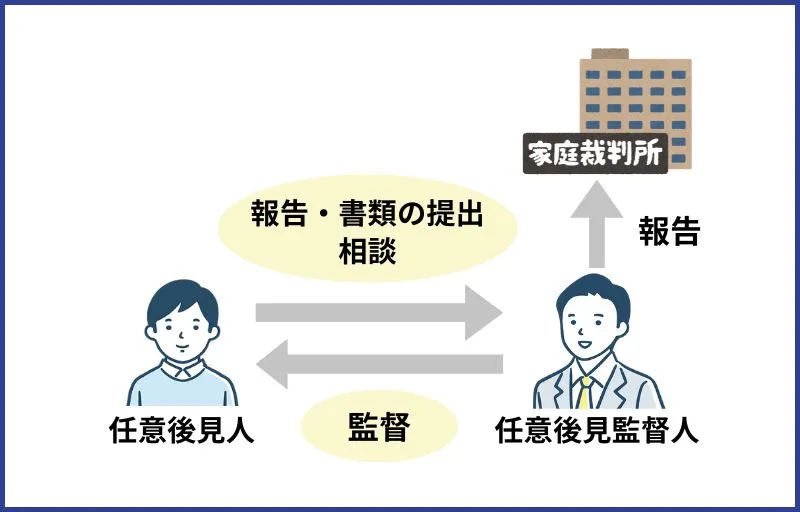

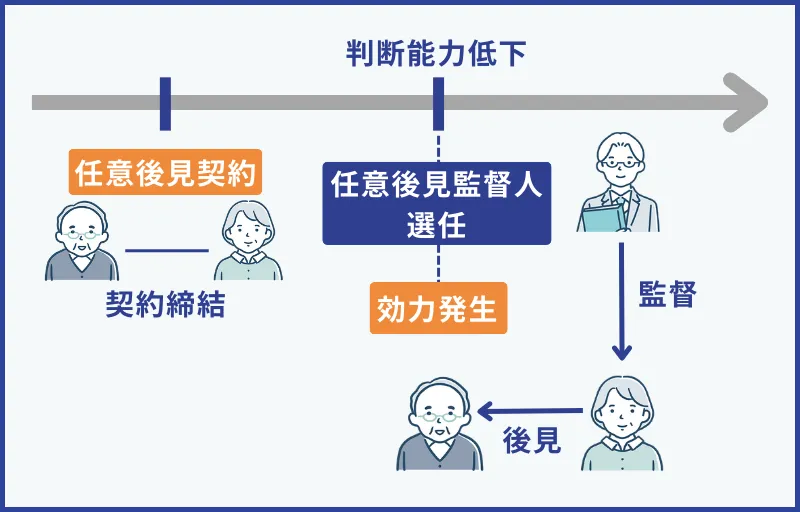

任意後見監督人

任意後見監督人とは、本人の財産や生活が適切に守られるように、任意後見人が任意後見契約の内容に沿って適正な仕事をしているか監督し、家庭裁判所へ報告する役割 です。

任意後見人による職権乱用を防止するために、任意後見制度では必ず任意後見監督人が選任されます。

任意後見監督人は、本人・任意後見人の両者ともに関係がない、弁護士や司法書士など法律の専門家や福祉の専門家です。

本人の財産や生活を確実に守り、利益相反行為をはじめとしたトラブルの発生を防ぐため、関係者以外から選任されます。

任意後見監督人の職務は、主に以下の4つです。

- 任意後見人の事務を監督すること

- 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること

- 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること

- 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること

※任意後見契約に関する法律7条より

任意後見監督人の詳細については、以下の記事にて解説しているので、こちらも参考にしてください。

後見監督人とは?役割や費用、選任の条件、後見人との違いなどを詳しく解説

成年後見制度の利用を検討している際、「後見監督人」について役割や職務内容、費用などに疑問や不安を感じてはいませんか? この記事では、後見監督人の役割や選任される条件、後見人との違い、報酬の目安などについてわかりやすく解説します。

任意後見制度の3つのメリット

任意後見制度のメリットは、以下の3つです。

具体的にどのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

メリット1.本人が信頼する人を任意後見人に指名できる

任意後見制度の大きなメリットは、本人が信頼する人物を任意後見人に指名できる点です。

預貯金や不動産など、これまでの人生で築いてきた大切な財産を、信頼のおける人に管理してもらえる安心感があります。

専門家とはいえ、弁護士や司法書士といった「面識のない第三者に全財産を託すのは抵抗がある」という方もいるでしょう。

加えて「後見開始後、選任された専門家の後見人と家族が信頼関係を構築できなかった」といったトラブルが発生する可能性もあります。

後見人の指名は、任意後見制度ならではの特徴です。

法定後見制度では、専門家が後見人に選任され、結果として第三者に財産管理を託さなければならないケースも多々あります。

「確実に家族を後見人にしたい」「認知症発症後は身内に財産管理をしてもらいたい」といった希望がある場合は、任意後見制度の利用を検討すると良いでしょう。

メリット2.支援内容や形態に本人の希望を反映できる

任意後見制度では、契約書に本人の希望する支援内容を反映できます。

具体的には、次のような支援内容を希望可能です。

- 預貯金管理

- 不動産売却

- 施設入居や医療契約 など

また、任意後見制度は本人の健康状態や生活能力によって以下3つの形態が選択できます。

- 即効型

- 将来型

- 移行型

本人の希望に合わせて支援内容や形態を選択できるのは、法定後見制度にはない任意後見制度ならではのメリットといえるでしょう。

メリット3.安心して老後を過ごせる

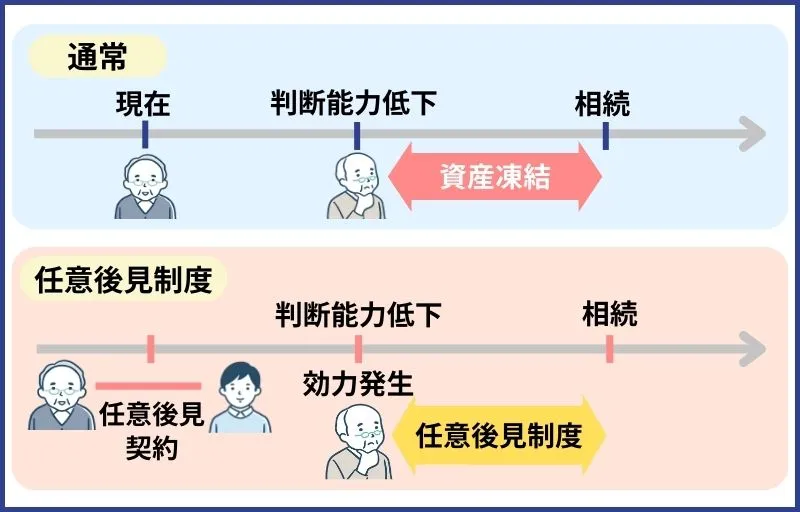

任意後見制度を利用すると「早めの認知症対策」として資産凍結への備えができるため、安心して老後を過ごせます。

あらかじめ任意後見契約をしていれば、万が一認知症を発症したとしても、任意後見人が本人の希望に沿って対応可能なためです。

認知症を発症すると、次のような事態が起こるおそれがあります。

- 金融機関での取引ができない

- 自宅などの不動産売却ができない

- 介護施設などでの入所契約ができない

このように、認知症発症後は資産が凍結されたり法律行為ができなくなったりするといった不測の事態が起こる可能性があります。

しかし、任意後見制度を利用することで、それらの不安を解消できるでしょう。

任意後見制度はひどい?5つのデメリット

法定後見制度と比較して自由度の高い任意後見制度ですが、次のようなデメリットも存在します。

- 利用するには本人の判断能力が必要

- 任意後見監督人や家庭裁判所の介入は避けられない

- 任意後見人には取消権や同意権がない

- 契約の効力発生には家庭裁判所への申立が必要

- 一度効力が発生すると原則本人が亡くなるまで続く

どのような点に注意が必要なのか、順番に見ていきましょう。

デメリット1.本人の判断能力がなければ任意後見制度は利用できない

任意後見制度を利用するには、本人の判断能力が必要 となります。

なぜなら、判断能力が低下して意思表示が難しい場合は、任意後見契約の締結ができないためです。

行為の結果を判断するための「意思能力」を有しない者がした契約は無効となります(民法第3条の2)。

つまり、契約内容を決めていたとしても、公正証書作成時の公証人による意思確認で明確な意思表示が確認できなければ、制度の利用は認められません。

認知症などによってすでに判断能力が低下している場合は、任意後見制度ではなく法定後見制度を利用する形になります。

任意後見制度を利用したい場合は、本人の判断能力が低下する前に、早めに準備を始めましょう。

デメリット2.任意後見監督人や家庭裁判所の介入は避けられない

任意後見制度は、法定後見制度と比較して自由度の高さが魅力ですが、家族だけで財産管理をすることはできません。本人の意思が尊重される任意後見制度であっても、任意後見監督人や家庭裁判所の介入は避けられないためです。

また、任意後見監督人の選任は必須なので、任意後見人だけでなく任意後見監督人への報酬も発生します。

任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は、本人の財産から支払われるため、経済的な負担も忘れてはいけません。

任意後見制度では、ご本人が想定していない第三者が任意後見人に選任されることはありませんが、「本人の意思を反映しながら家族だけで財産管理を行いたい」という希望がある場合はデメリットとなる可能性があるでしょう。

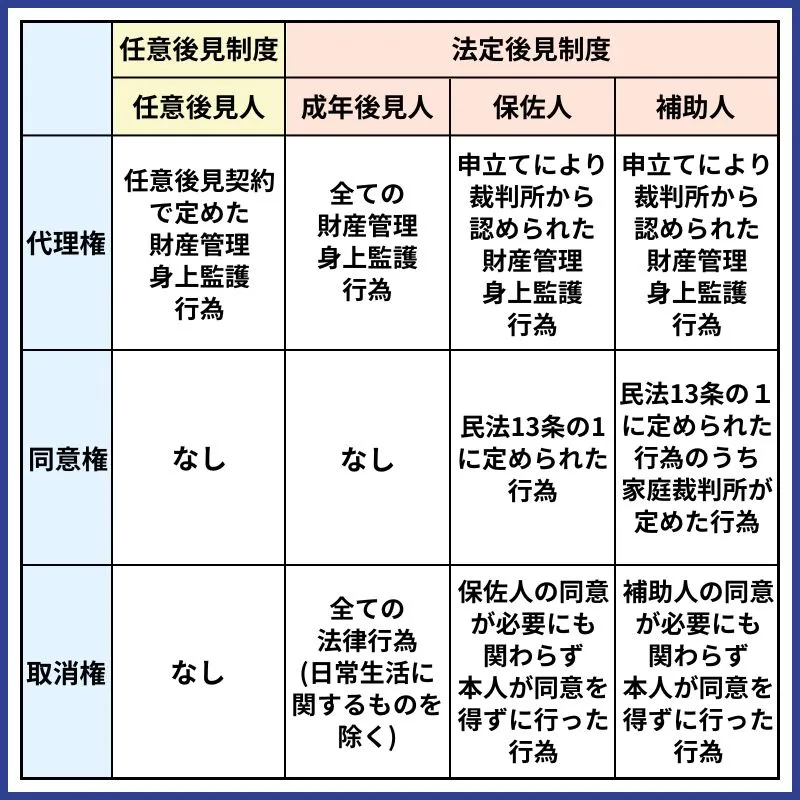

デメリット3.任意後見人には取消権や同意権がない

法定後見人に認められている 「同意権」や「取消権」は、任意後見人にはありません。

任意後見制度は、本人が委任者となって受任者へ「特定の行為についての代理権を与える制度」であるためです。

よって、もし本人が任意後見人へ確認せずに法律行為を行ったとしても、任意後見人がそれを取り消すことはできないため、注意しましょう。

同意権や取消権を設定したい場合は、法定後見制度の利用を検討してみてください。

デメリット4.契約の効力発生には家庭裁判所への申立が必要

任意後見制度は、認知症などによって本人の判断能力が低下しても、自動的に効力が発生するわけではありません 。

効力を発動させるためには、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」が必要です。

家庭裁判所によって差はあるものの、申立てから任意後見監督人が選任されるまでに2~3週間程度かかる場合もあります。

このように、申立て手続きには時間がかかる可能性があるため、本人の判断能力低下による変化を日ごろからよく観察しておきましょう。

デメリット5.一度効力が発生すると原則本人が亡くなるまで続く

任意後見人による後見事務と任意後見監督人による監督は、原則として本人が亡くなるまで続きます 。

なぜなら、任意後見制度は本人の保護を目的としているためです。

本人に保護が不要な状態にならなければ制度の利用は中止できず、さらに認知症は一度進行すると回復が難しいため、実質的に本人が亡くなるまで後見が続きます。

参考: 成年後見申立ての手引|裁判所

また、任意後見監督人の選任も、申立てを行うと正当な理由がない限り取り下げはできません。

したがって、任意後見人や任意後見監督人への報酬や、任意後見人の仕事は長期間にわたって継続するため、最終的に多額な費用がかかる可能性があることを想定しておきましょう。

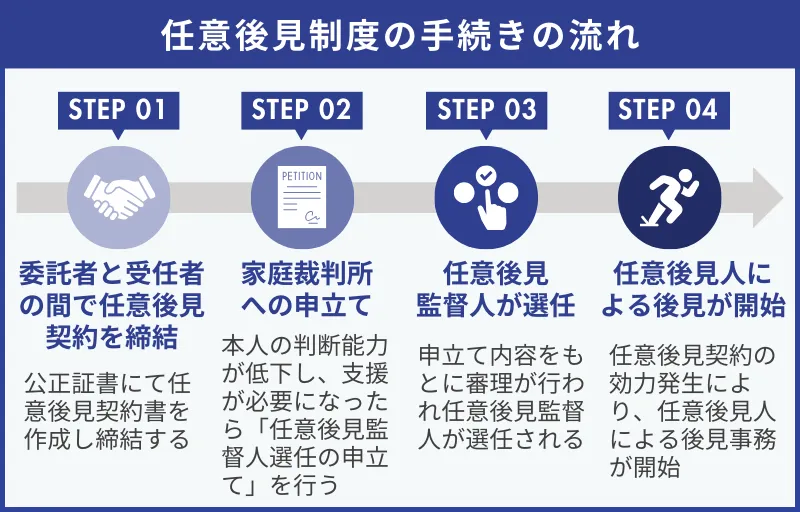

任意後見制度の手続きの流れ

ここからは、任意後見制度を利用する際の手続きを4つのステップで解説します。

- 委任者と受任者間で任意後見契約を締結する

- 家庭裁判所へ申立てを行う

- 任意後見監督人が選任される

- 任意後見人による後見が開始する

どのステップで何をするのか、順番に見ていきましょう。

ステップ1. 任意後見契約を公正証書で締結する

委任者(本人)と任意後見受任者(将来の任意後見人)の間で任意後見契約を締結します 。

任意後見契約は、公正証書で締結する(任意後見契約に関する法律3条)ため、公証役場で本人確認や意思確認、契約内容の確認といった手続きが必要です。

具体的には、以下のような流れで任意後見契約書の作成・締結を進めます。

任意後見契約書の作成・締結手順

- 任意後見受任者を決める

- 契約内容(代理権の範囲、証書等の保管方法、任意後見人への報酬設定など)を決める

- 任意後見契約書案を作成する

- 公証役場に連絡し、公証人と打ち合わせを行う

- あらかじめ予約した日時に委任者(本人)と受任者で出向き、公正証書で契約を締結する

作成した公正証書は、将来本人の判断能力が低下したときに備えて、大切に保管しておきましょう。

ステップ2. 家庭裁判所へ申立てを行う

本人の判断能力が低下して支援が必要な状態になったら、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行います 。

申立てを行えるのは、次の人物です(任意後見契約に関する法律4条1項)。

- 本人

- 配偶者

- 四親等内の親族

- 任意後見人受任者

また、本人以外が申立てを行う場合は、本人の同意が必要となります(任意後見契約に関する法律4条3項)。

任意後見監督人選任の申立てでは、以下の必要書類と費用を用意し、管轄の家庭裁判所へ提出が必要です。

任意後見監督人選任の申立ての必要書類(例)

- 申立て書類

(任意後見監督人選任申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録及びその資料、相続財産目録及びその資料、本人の収支予定表及びその資料、任意後見受任者事情説明書) - 診断書、診断書附票、本人情報シート

- 本人の戸籍抄本

- 本人の住民票又は戸籍の附票

- 任意後見受任者の住民票又は戸籍の附票

- 登記事項証明書(任意後見)、本人が成年後見人等の登記がされていないことの証明書

- 任意後見契約公正証書のコピー

書式や必要な費用などは、管轄の家庭裁判所によって異なる場合があるので、詳しくはホームページや電話などでご確認ください。

なお、申立てにかかる費用の詳細については、後段にて詳しく解説します。

ステップ3. 任意後見監督人が選任される

申立て内容をもとに、審理(本人や親族への調査・意向照会、必要な場合は鑑定など)が行われ、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します 。

任意後見監督人を選任した旨の審判書が郵送され、任意後見契約の効力が発生します。

ステップ4. 任意後見人による後見事務が開始する

任意後見契約の効力発生により、任意後見人による後見事務が開始します 。

任意後見人は以下3つの書類を作成し、添付資料とともにおおむね1か月以内に任意後見監督人へ提出が必要です。

- 任意後見事務報告書(初回報告)

- 財産目録

- 収支予定表

加えて、任意後見人が本人の預貯金管理に関する代理権を持つ場合は、本人が取引する金融機関全てに届け出書を提出する必要があります。

通帳の名義やキャッシュカードの取り扱いなどの対応は、金融機関によって異なるため、各金融機関に確認しましょう。

任意後見制度でかかる費用

任意後見制度でかかる費用は、以下の3つに分けられます。

- 任意後見契約の締結にかかる費用

- 効力発生時にかかる費用

- 任意後見人・任意後見監督人への報酬

それぞれどれくらいの費用が発生するのか、詳しく解説します。

なお、任意後見人報酬の目安や算定方法、報酬を支払えない場合の選択肢などについては以下の記事にて解説しているので、こちらもご覧ください。

【成年後見人の報酬ガイド】相場、算定方法、支払い時期をわかりやすく解説

成年後見人の報酬は、被後見人の財産額や後見事務の内容によって異なり、報酬の相場は月額2〜6万円程度です。成年後見制度は原則本人が亡くなるまで続くため、トータルでは大きな金額がかかります。そのため、成年後見人への報酬の算定方法や相場について、しっかりと理解しておきましょう。

1. 任意後見契約締結にかかる費用

任意後見制度を利用するためには、公証人の作成する「公正証書」による契約が必須です 。

公正証書を作成するためには、公証役場へ以下の手数料を支払う必要があります。

- 任意後見契約書作成費用:11,000円 ※証書枚数が4枚を超えるときは、1枚ごとに250円加算

- 登記嘱託手数料:1,400円

- 法務局に納める収入印紙代:2,600円

- 書留郵便料(登記申請のために公正証書を郵送するための書留料金 ※重量によって金額は異なる)

- 正本・謄本の作成手数料:証書の枚数×250円

参考: 4任意後見契約|日本公証人連合会

加えて、任意後見契約書の作成や、公証役場でのサポートを専門家に依頼した場合は、別途報酬の支払いも発生します。

報酬の相場は依頼する専門家によって異なりますが、10〜20万円程度です。

2. 効力発生時にかかる費用

本人の判断能力が低下すると、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行いますが、この際にも費用がかかります 。

任意後見監督人選任の申立て費用は、管轄の家庭裁判所によって異なりますが、東京家庭裁判所の例は以下の通りです。

申立てにかかる費用

- 申立て手数料(収入印紙):800円

- 登記手数料(収入印紙):1,400円

- 郵便切手:3,720円

※申立て後、鑑定が必要となった場合は、別途鑑定費用(10〜20万円程度)がかかります。

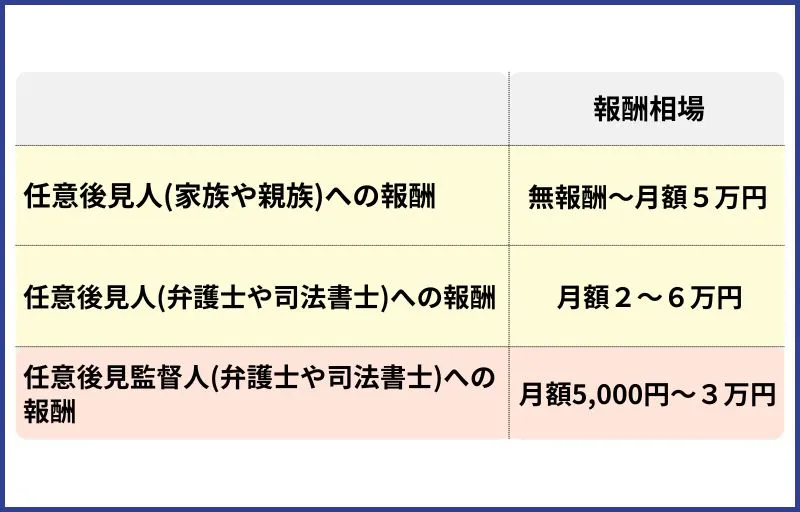

3. 任意後見人・任意後見監督人への報酬

任意後見人への報酬は、任意後見契約で事前に定めます 。

ただし、任意後見人に親族などの身内が就任した場合は無報酬で後見事務が行われるケースが多く、法務省による調査でも「任意後見契約で定められた任意後見人に対する報酬額」は「無報酬」が最多です。

参考: 成年後見制度の利用促進に関する取組について|法務省民事局

一方で、任意後見制度では任意後見監督人の選任が必須のため、任意後見監督人への報酬は必ず発生します。

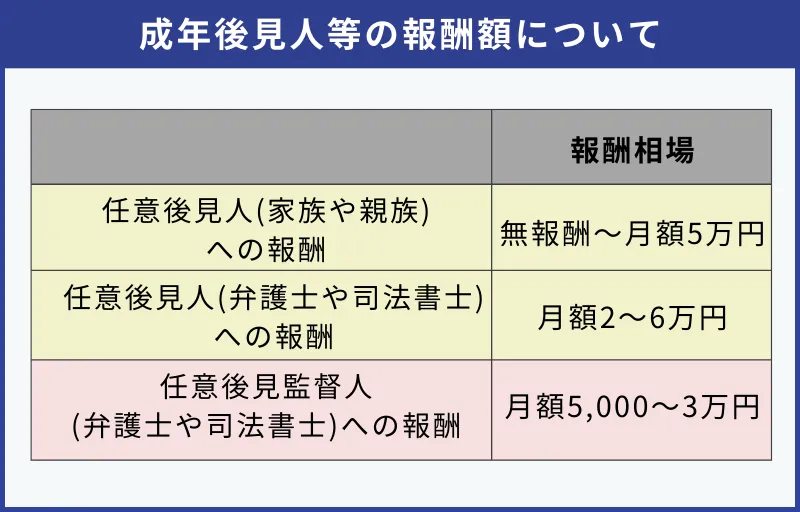

任意後見人と任意後見監督人への報酬相場は以下のとおりです。

- 任意後見人(家族や親族)への報酬:無報酬~月額5万円

- 任意後見人(弁護士・司法書士など)への報酬:月額2~6万円

- 任意後見監督人(弁護士・司法書士など)への報酬:月額5千~3万円

任意後見人や任意後見監督人への報酬は、任意後見契約時の費用や効力発生時の費用と異なり、毎月継続的に発生する ことを理解しておきましょう。

より柔軟で自由度の高い財産管理・相続対策を望むなら「家族信託」

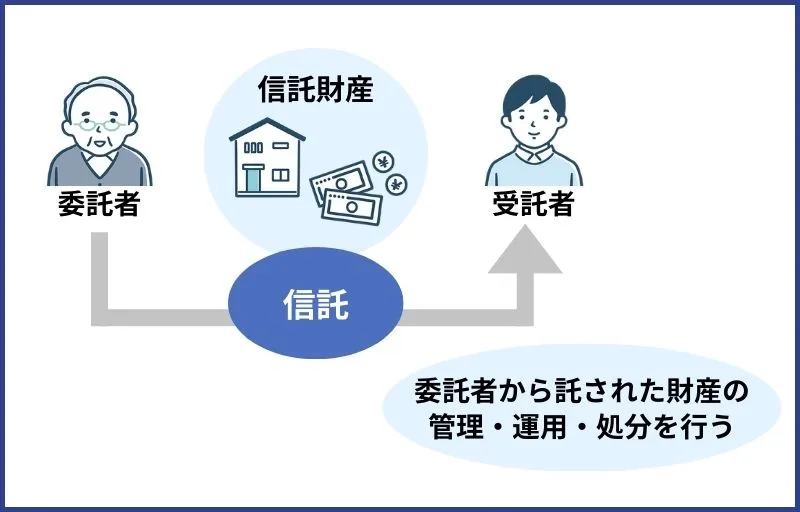

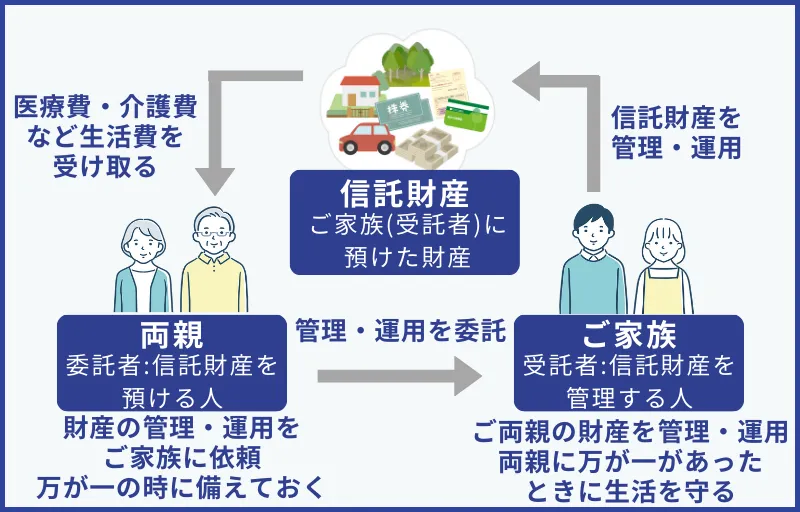

任意後見制度よりも自由度の高い財産管理や相続対策を希望する場合は、「家族信託」の利用がおすすめです。

家族信託は、委託者(本人)が家族をはじめとした任意の受託者(家族)へ財産を託し、受託者が財産管理を担当することで、認知症による資産凍結ができるほか、より柔軟な財産管理が可能になります。

任意後見制度では、法定後見制度と同様に本人の財産は現状維持するのが原則であり、資産運用は認められていません。

しかし、家族信託であれば金融機関によって対応は異なるものの、余剰資金による不動産の購入や投資をすることも可能な場合があります。

加えて、成年後見制度(法定後見制度)の場合、本人名義の自宅を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)が、家族信託であれば家庭裁判所の許可なしに自宅の売却を実現できます。

また、任意後見制度のデメリットのひとつだった任意後見監督人や家庭裁判所による介入も、家族信託ではありません。

「家族だけで柔軟な財産管理をしたい」という希望がある場合は、家族信託の利用を検討してみると良いでしょう。

家族信託の仕組みやメリット・デメリットなどについては、以下の記事にて詳しく解説しているのでこちらもぜひご覧ください。

家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する任意後見制度でよくある質問

ここからは、任意後見制度でよくある質問に回答しています。

抱えている疑問を解消し、任意後見制度への理解を深めましょう。

Q1.任意後見人になれる人はどんな人?

任意後見人は、家族・親族・第三者など、原則として誰でもなることができます 。

特別な資格も不要です。

ただし、以下の欠格事由に当てはまる場合は任意後見人になれないので、ご注意ください。

- 未成年者

- 家庭裁判所で法定代理人、保佐人、補助人を解任された者

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟をした者、その配偶者、その直系血族

- 行方の知れない者

任意後見人になれる人については、以下の記事でも解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説

成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

Q2.任意後見制度を利用すると後悔するって本当?

任意後見制度は法定後見制度より自由度が高いものの、積極的な資産運用などはできず、任意後見監督人や家庭裁判所の監督も避けらないといったデメリットがあるため、利用したのちに「想像と違った」と感じるケースもあるでしょう。

制度の仕組みや詳細、メリット・デメリットをよく理解したうえで、利用することが大切 です。

なお、任意後見制度よりも柔軟に「家族だけで財産管理をしたい」といった希望がある場合は「家族信託」をおすすめします。

Q3.任意後見制度にかかる費用は毎月いくら?

任意後見制度で毎月かかる費用は、任意後見人と任意後見監督人への報酬 です。

任意後見人が家族や親族といった場合は無報酬のケースもありますが、相場として以下の費用が想定されます。

- 任意後見人(家族や親族)への報酬:無報酬~月額5万円

- 任意後見人(弁護士・司法書士など)への報酬:月額2~6万円

- 任意後見監督人(弁護士・司法書士など)への報酬:月額5千~3万円

Q4. 任意後見制度が必要なケースは?

任意後見制度の必要性が高いのは、次のようなケースです。

- 判断能力の低下による資産凍結を回避したい

- 判断能力低下後も安心安全に生活できるよう対策したい

- 後見人に特定の人物を指定したい

- 高齢で身寄りがなく将来が不安

任意後見制度を契約しておけば、任意後見人が代理人として財産管理をしたり、介護や医療を適切に受けられるよう手続きをしたりすることができるため、これらの不安が解消できる可能性が高いです。

とはいえ、ご家庭の状況によって任意後見制度が最適な認知症対策か否かは異なります。

一度専門家に相談してみると、より良い選択が可能となるでしょう。

Q5.任意後見制度と家族信託の違いは?

任意後見制度と家族信託の違いは「制度の目的」です。任意後見制度の目的は「判断能力が低下した人の財産や生活の保護」であるのに対し、家族信託は「財産管理を家族に託して資産凍結を防ぐこと」を目的としています。

それゆえに、財産管理の柔軟性や、任意後見人と受託者ができることに差が生じます。

任意後見制度と家族信託の違いや、どちらの制度を選ぶべきかについては以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

家族信託と任意後見制度の違いは?併用できる?できることや選び方を徹底解説!

家族信託と任意後見制度の違いには、財産管理の柔軟性や、身上監護の有無などがあります。家族信託では、受託者が委託者の財産を信託契約に従って柔軟に管理できます。任意後見制度では、任意後見人が家庭裁判所の監視のもと、本人の財産管理や身上監護を行います。また、両者の併用により、漏れのない対策を行うことも可能です。

任意後見制度の利用はメリットとデメリットの理解が重要

任意後見制度は、判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護に関して受任者へ代理権を与えておく制度 です。

本人が信頼のおける人物を任意後見人に選任できたり、支援内容や形態に本人の希望が反映できたりするなど、法定後見制度では実現できない自由度の高さがメリットです。

一方で、任意後見監督人や家庭裁判所による介入は避けられず、取消権や同意見が付与されないといったデメリットも存在します。

また、本人や家族が何を対策したいか、どんな希望があるかなどによって、家族信託や財産管理等委任契約といった他の制度が適している場合もあります。

「任意後見制度を利用したけれど、想定と違った」といった後悔を避け、望む将来を実現するためにはどのような対策ができるのか、認知症対策や生前対策の専門家に相談してみると良いでしょう。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する