65歳以上の5人に1人が認知症を発症するといわれる中、認知症による資産凍結への対策として「家族信託 」という仕組みが注目を集めています。

一方で、

「親の認知症は心配だけど、家族信託は本当に必要?」

「どれくらいの資産があれば家族信託をした方がよいのか?」

「成年後見制度と家族信託、どちらが最適?」

というご相談が多く寄せられています。

そこで本記事では「家族信託がご自身のご家庭で必要なのか?」を判断できるよう、家族信託の特徴やその他の制度との違いなどを詳しく解説していきます。

要約

- 家族信託が必要ないケースは、財産がほとんどないご家庭など、資産凍結によって影響がない場合

- 親族間で揉めている場合や受託者がいない場合なども家族信託は難しい

- ただし、高齢の親を持つほとんどのご家族にとって家族信託は必要

- 家族信託は資産家のためだけの制度ではない

- あなたのご家族に本当に家族信託が必要なのか、専門家に相談してみましょう

家族信託が必要なのか、お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応

します。

家族信託が必要か、あるいは他の制度の活用がおすすめなのかなど判断するためには、ご家族の現在のお悩みをヒアリングさせていただくことで、詳しくご回答ができます。

無料で相談する

無料で相談する

目次

家族信託とは

家族信託とは 「認知症による資産凍結」を防ぐ財産管理の仕組みです。

認知症によって判断能力が完全になくなると「預金が引き出せない」「不動産を売却できない」などの、資産凍結 に陥るおそれがあります。

認知症による資産凍結の例

- 銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)

- 自宅を売却できない、賃貸に出せない

- 株式など資産の整理、処分ができない

- 生前の相続対策ができない

家族信託は、このような事態を防ぐために「自分の財産の管理権限を、元気なうちに信頼できる家族に与えておく」という財産管理の制度です。

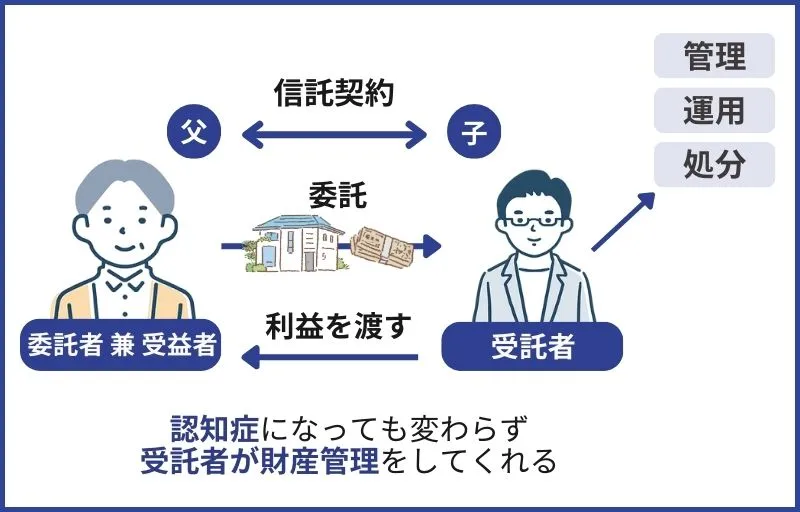

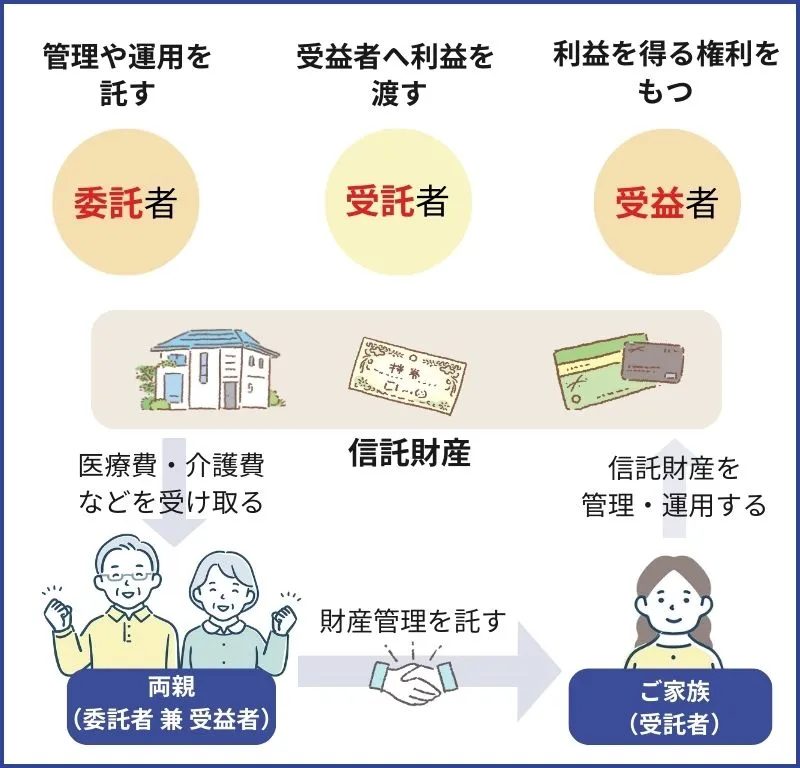

財産管理を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」 といい、多くの場合は、委託者=親、受託者=子 として組成されます。

受託者が財産を管理・運用して発生した利益(金銭、不動産からの家賃収入など)は「受益者」が受け取ります。

ほとんどのケースで、親を委託者=受益者と設定します。

そうすることで、親は財産の管理だけを子に任せ、財産からの利益や権利は以前と変わらず得られるというメリットが得られるのです。

家族信託の手続きにおける費用や注意点について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

家族信託の手続きガイド|進め方、信託財産別の手続き、必要書類を解説

家族信託の手続きは、家族会議→家族信託契約書の作成→信託口口座開設など信託の準備、という流れで進めていきます。本記事では、家族会議から信託開始までの全体の流れと、信託財産ごとに必要な詳細の手続きについてわかりやすく解説していきます。

家族信託が必要ないケースとは?

家族信託は認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理ができる注目度の高い制度ですが、家族信託を積極的に利用する必要がないケースもあります 。

家族信託が必要ないケース

- 財産が少額の金銭だけで、かつ不動産がない

- すでに財産を子どもの名義に移している

- 本人が若くまだまだ健康である

- 家族仲が非常に悪い

それぞれのケースについて、詳しくみていきましょう。

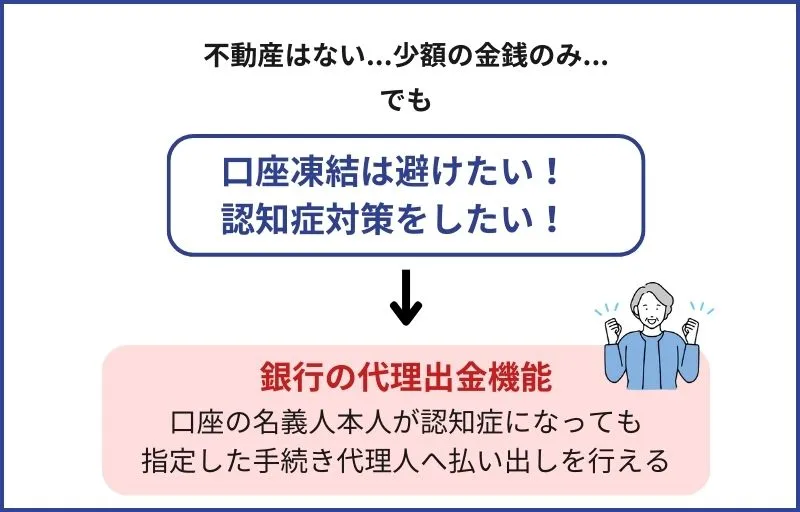

財産が少額の金銭だけで、かつ不動産がない

不動産をお持ちでなく、かつ預貯金も少額の場合 には、家族信託をする理由がないと言えるでしょう。

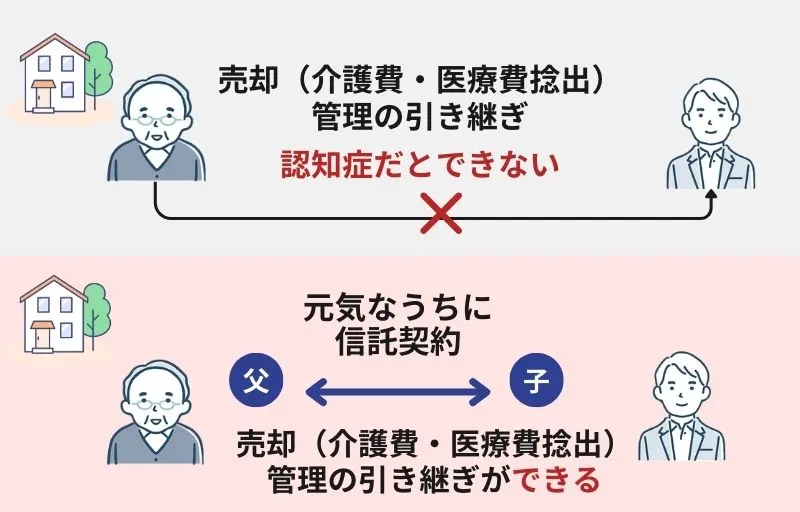

不動産を所有している場合は、家族信託によって親の判断能力に関わらず売却や管理を行えるなど、多くのメリットを得られます。

「自分が認知症になったら、所有不動産を売って生活資金や介護資金に充てたい」

「アパートなど収益物件の管理を子どもに引き継ぎたい」

というニーズが多いのですが、これらは家族信託により叶えることができるのです。

不動産がなく、少額の預貯金(数百万円など)のみであれば、銀行の代理出金機能など他の制度の活用を検討しても良いでしょう。

引用: 代理出金機能付信託 つかえて安心|三菱UFJ信託銀行

一方で「不動産などの財産が凍結されたら困る」「生活費や介護費を親の資金で支払えるようにしておきたい」という場合は、家族信託が有効です。

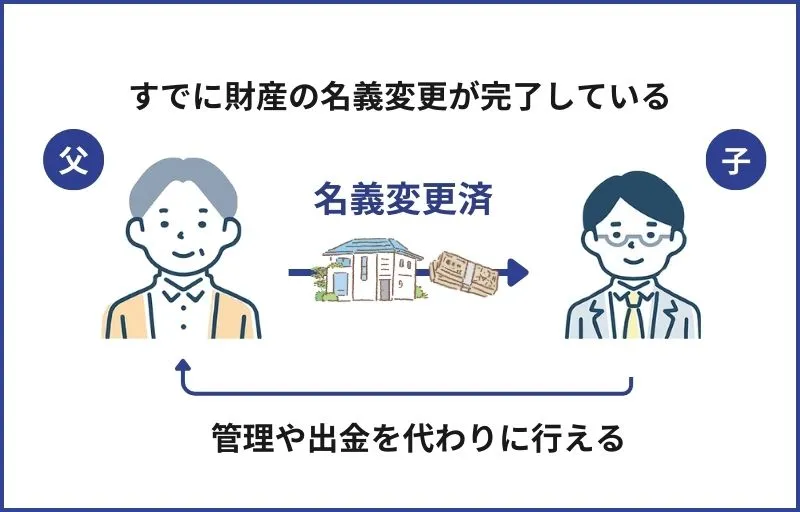

すでに財産を子どもの名義に移している

すでに親から子や孫へ、財産の譲渡・名義変更などが完了し、今後の親の生活費や介護費などを子どもたちが支払える状態なら、家族信託は必要ないといえるでしょう。

他にも、以下のようなケースが挙げられます。

すでに財産を子どもの名義に移しているケース

- 不動産を生前贈与してすでに子ども名義にしている

(子どもが管理や売却ができる) - 不動産管理会社を設立し、法人名義にしている

(法人として管理や売却ができる)

ただし、当事者同士(親子間)だけで名義変更を進めている場合、他の親族や相続人との金銭トラブル・相続トラブルにつながることもあるため、注意が必要です。

まだ対策ができておらず、今後、不動産の生前贈与や名義変更を検討している場合には、親が認知症になると契約を締結できなくなるため、家族信託を含め、早めに対策を行いましょう。

なお、認知症の診断の判断が下されたからといって、必ずしも家族信託ができなくなるというわけではありません。

家族信託ができるか判断する基準や方法、認知症の程度に応じた対策については以下の記事で詳しく解説しています。

家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や最適なタイミングを徹底解説

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。

親が若くまだまだ健康である

家族信託では、原則として委託者・受託者間での信託契約を締結した時点で効力が発生します。

よって、親がまだまだ若く健康で財産管理を問題なくできる場合 は、まだ家族信託するタイミングではない可能性もあります。

しかし、高齢になるにつれ認知症の割合は増加し、85歳以上では半数以上が認知症になるともいわれています。

今は大丈夫でも近い将来、親の判断能力が低下してくる可能性は大いにあるでしょう。

親が元気なうちに積極的に情報収集を行い、家族信託などの知識をつけておくことが重要です。

参考: 都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応|厚生労働省

家族仲が非常に悪い

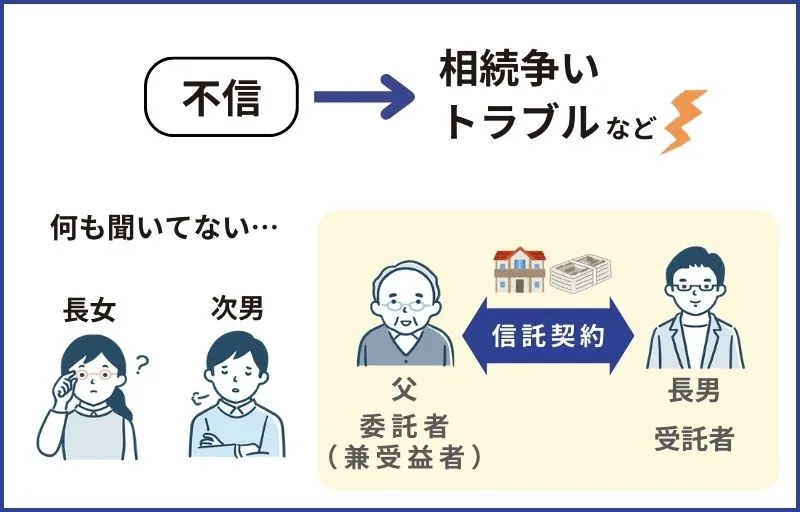

財産管理を安心して託せる家族がいない 場合や、親子間・子ども同士の仲が非常に悪い 場合は、家族信託を控えた方が良いといえます。

家族信託は、本人の大切な財産を「信じて託す」制度であり、家族間の信頼関係があってこそ成り立つためです。

(ただし制度上、財産を託す相手は信頼できる第三者でも可能。)

家族信託では、信託契約の範囲内であれば、受託者が信託財産の管理・運用・処分を行う大きな権限をもちます。

そのため、どうしても特定の子どもに財産管理の権限が集中し、兄弟や親戚など、他の家族・親族からの反感を買ってしまいがちです。

特に、親の相続人になる可能性がある親族と仲が悪い場合は「相続財産を取られた」と思われたり、相続発生時の揉めごとにつながったりするおそれがあります。

このように、家族・親族仲が悪いとさまざまなリスクが考えられるため、家族信託を行うことは難しいでしょう。

とはいっても、認知症による資産凍結対策や相続対策、トラブルの回避などは必要ですし、家族信託以外にもできることはあります。

認知症になり意思能力が低下すると、できることの幅が大きく狭まるため、早めに専門家へ相談しましょう。

では次に、家族信託を積極的に検討した方がよい「家族信託が必要なケース」について解説します。

家族信託が必要なケースとは?

家族信託が必要 な(積極的に検討すべき)ケースは、以下のとおりです。

家族信託が必要(積極的に検討すべき)なケース

- 認知症による銀行口座の凍結対策をしたい

- 自宅や収益不動産などを所有している

- 二次相続(さらに次の相続) について決めておきたい

- 介護費や医療費を親の資金から捻出したい

- 加齢により明らかに両親の判断能力の低下がみられる

- 障がいのある子どもを守りたい

該当するご家族は、家族信託の利用に迫られている方ともいえます。

ぜひ家族信託への取り組みを前向きに検討してみてください。

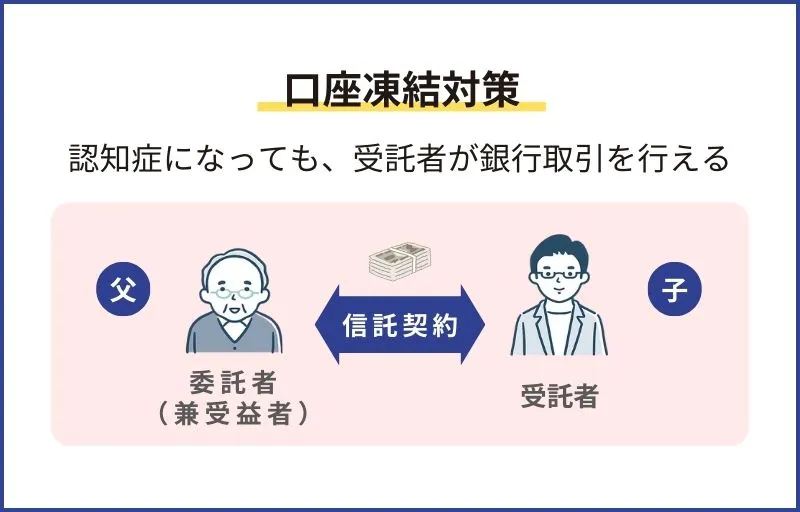

認知症による銀行口座の凍結を防ぎたい

親の認知症による銀行口座の凍結を防ぐには、家族信託が有効です。

家族信託で金銭を信託していれば、親が認知症になったとしても、受託者が親に代わって、親のために銀行取引を行えるからです。

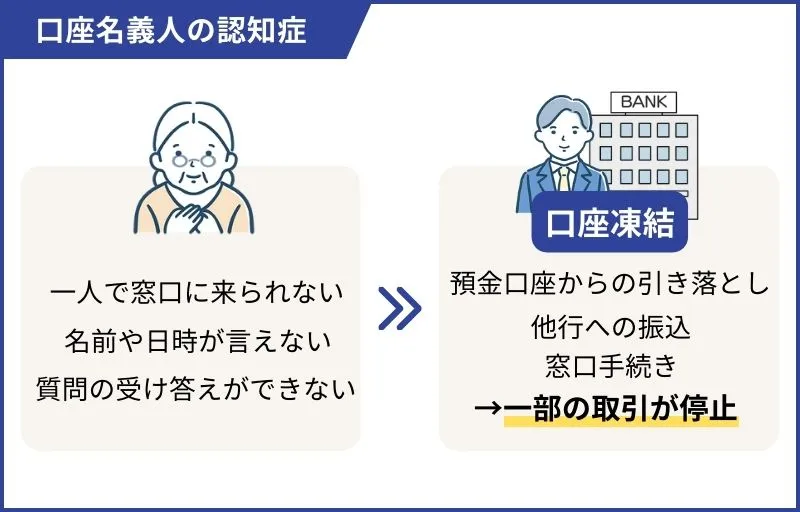

認知症により判断能力の低下がみられると、本人が詐欺や悪徳業者による被害に遭うことを防ぐために、銀行は取引の一部を停止します。

これにより、キャッシュカードや通帳での預金の引き出し、他口座への振込、定期預金の解約などができなくなる「口座凍結」 の状態に陥ってしまいます。

そこで対策として、家族信託で金銭を受託者へ託しておけば、信託した金銭は受託者が柔軟に管理(引き出し・預け入れ・振込・窓口手続きなど)できるようになるのです。

親のキャッシュカードを預かっている場合も注意!

高齢の親をサポートするため、親のキャッシュカードを家族が預かり、代わりに預金の管理をしているというケースもよくあるのではないでしょうか。

この場合でも、本人の判断能力が低下し、 一度口座が凍結されると、たとえ家族でもお金を動かすことはできません ので、注意しましょう。

家族がキャッシュカードや預かって管理していたとしても、以下のような場合には親本人が窓口に出向き、本人確認を行う必要があります。

窓口で親の本人確認が必要な場面

- 介護施設の入居に備えてまとまった金額を引き出す

- 定期預金を解約して資金を捻出する

- 通帳・キャッシュカードを再発行する

親が窓口に出向いた際、銀行の担当者が親の様子を見て判断能力の低下を確認すれば、その場で口座が凍結され、手続きができなくなるおそれもあります。

このような理由から、子どもがキャッシュカードを預かっていたとしても、口座凍結問題への対策は必要なのです。

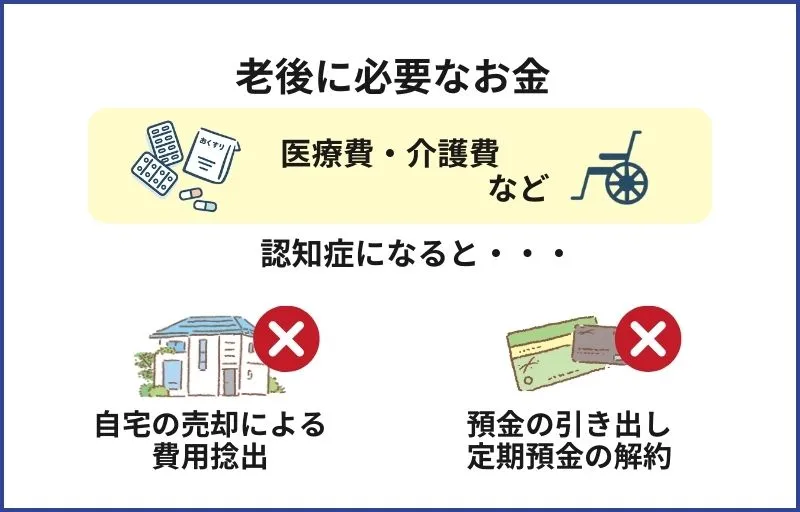

高齢になると、認知症や身体機能の低下により、毎月の介護費や介護保険施設への入所費用、入院費用など、高額な出費が必要になる場面も増えます。

立替えをするとしても、子どもや親族に大きな負担がかかります。

「年金があるから老後の生活費は大丈夫」

「もしもの時は定期預金を解約すればいい」

多くの方がこのように考えていることで「口座にお金はあるのに、引き出しや解約ができない 」というような資産凍結問題が日本全国で発生しているのです。

そうならないためにも、親が元気なうちから家族信託に取り組み、認知症になっても親の口座が凍結しないように準備しておくことが重要です。

なお、銀行の代理人カードだけで認知症対策ができると考えている場合 は注意が必要です。

代理人カードの注意点や、家族信託や後見制度との比較については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

銀行の代理人カードでできること・作り方を解説!認知症対策にはなる?

銀行の代理人カードは、本人の代わりに子や配偶者がATMで出入金・振込を行えるカードです。ただし認知症による口座凍結に備えたい場合、代理人カードだけでは不十分な可能性があります。本記事では、代理人カードの注意点や認知症対策として知られている「家族信託」と比較しながら詳しく解説します。

自宅や収益不動産などを所有している

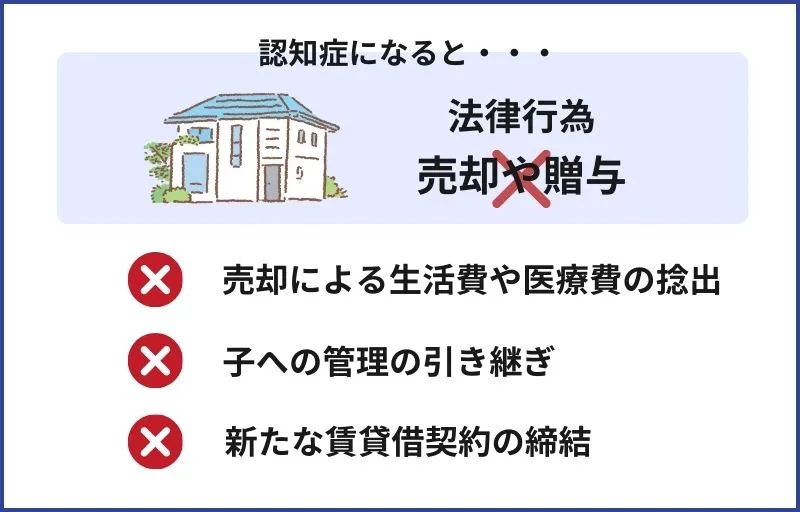

自宅やマンション・アパートなどの不動産を所有している場合、名義人(所有者)が認知症で判断能力をなくすと、売却や贈与できなくなる おそれがあります。

不動産の売却や贈与は法律行為であり、法律行為を行うには本人の判断能力(=契約内容を理解し、判断する力)が必要なためです。

そこで、元気なうちに家族信託をしていれば、本人の判断能力にかかわらず、受託者が売却などの法律行為を行えます。

また、名義人の判断能力がなくなると、収益不動産における借主との「賃貸借契約」や、大規模修繕における「工事請負契約」などもできず、不動産は塩漬け状態になります。

「親が将来的に介護施設に入るので、空き家になる実家をいつか売却したい」

「親が保有しているアパートの管理を、将来的に引き継ぎたい」

このような場合には、認知症による資産凍結の影響を大きく受ける可能性があるため、家族信託による早めの備えがおすすめです。

認知症になると発生する不動産トラブルや、具体的な対策方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

認知症になったら不動産売買はできない?利用できる制度や売却時の注意点を解説

親が認知症になると不動産の売却はできないとお悩みではありませんか?認知症でも不動産売買ができる場合とできない場合があります。この記事では、認知症の親でも売却ができるケース、成年後見制度、制度利用時の流れや費用について詳しく解説します。

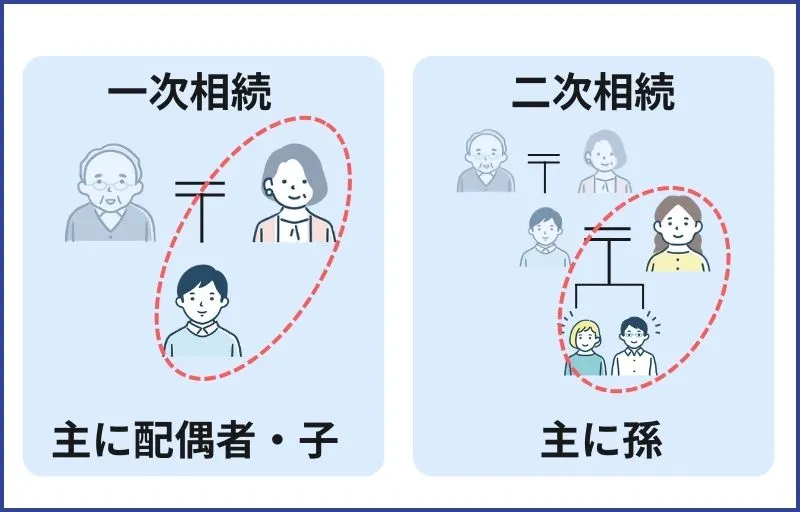

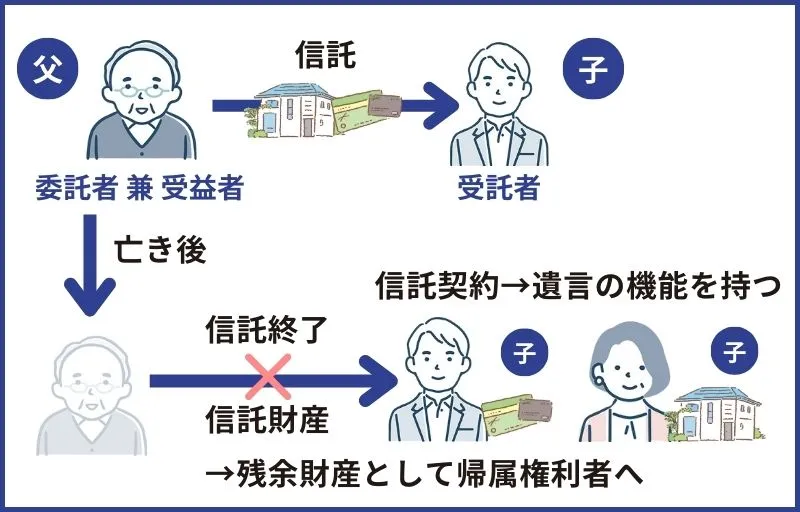

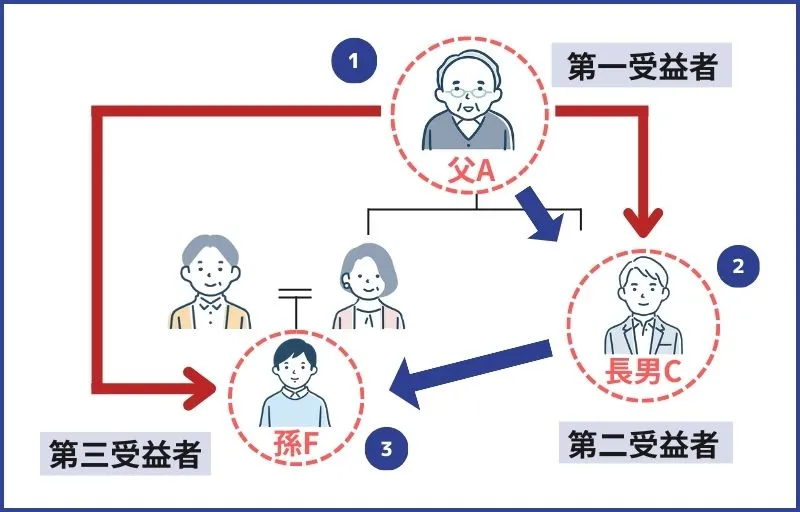

二次相続(さらに次の相続)について決めておきたい

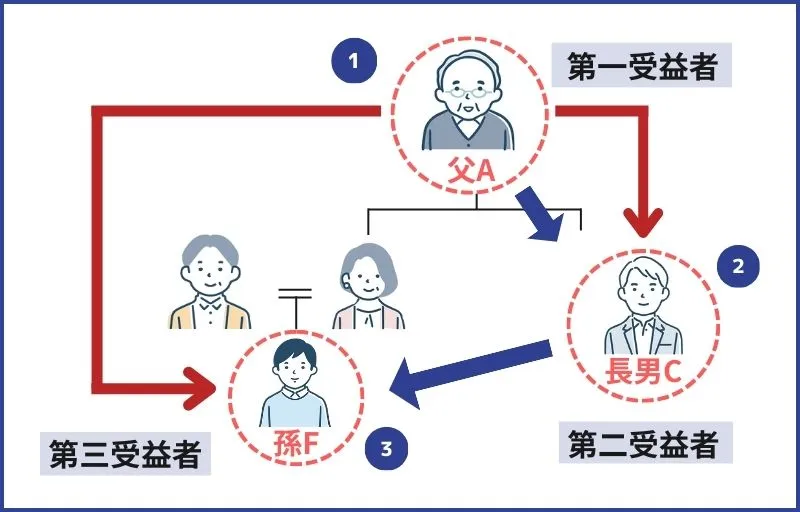

家族信託では、遺言では指定できない「二次相続(さらに次の相続)」についても定められます 。

これは「受益者連続型信託」という仕組みです。

- 一次相続の例:両親のどちらかが亡くなり、配偶者と子どもが相続人になる相続(遺言で定められるのは基本ここまで)。

- 二次相続の例:一次相続後、残された配偶者も亡くなり、子どもや孫が相続人となる相続

委託者(=受益者)が亡くなった後、受益権を子へ、その子がなくなったら孫へ承継するという、複数世代にわたる承継 を定めることもできます。

(場合によっては兄弟や第三者への承継を設定することも可能)

受益者連続型信託は、自社株の信託による複数世代にわたる事業承継や、他の家系への財産が流れ込み防止などにも有効です。

このように、家族信託は財産管理だけではなく、相続発生時の財産承継も柔軟に行える唯一の手段となっています。

介護費や医療費を親の資金から捻出したい

高齢になると、介護費や医療費など、生活費以外にも様々な費用がかかります。

これらの出費を親の資金から捻出したいのであれば、家族信託が有効です。

上述の通り、認知症などによって親の判断能力が低下すると、銀行口座や不動産が凍結し、家族でも親の財産を動かせなくなってしまいます。

つまり、親自身の生活費や介護費・医療費の支払いに親の資金を使えなくなる おそれがあるのです。

親の認知症でひとたび資産凍結が起こると、親の口座からお金を引き出したり、不動産を売却して資金を捻出したりすることもできなくなります。

そこで、親が認知症になる前の元気なうちに家族信託をしておけば、親の財産の管理権限は受託者(子)に移転するため、親の判断能力に関わらず財産を動かすことが可能です。

預貯金を引き出すことはもちろん、大きな出費が必要になった際に不動産を売却することもできます。

高齢の両親の判断能力低下がうかがえる

両親が高齢となり、目に見えて判断能力が低下してきた場合には、意思能力の低下による資産凍結に備える必要に迫られているといえます。

ただし、認知症と診断されたからといって、すぐに法律行為ができなくなるというわけではありません。

法律行為に関する意思能力があるかどうかは、それぞれの行為(売買契約・委任契約・賃貸借契約など)について個別具体的に判断されます。

よって「認知症の診断を受けたから家族信託ができない」というわけではありませんが、十分な意思能力があるかについては、早めに家族信託の専門家に判断を仰ぐ必要があるでしょう。

認知症発症後に家族信託ができるかどうか判断する基準や方法、認知症の程度に応じた対策などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や最適なタイミングを徹底解説

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。

認知症によりすでに凍結した財産を動かすにはどうするべき?

認知症で銀行口座や不動産など、資産凍結が起きてしまった場合は 「成年後見制度」を利用して資産凍結を解除する必要があります。

ただし、成年後見制度は前提として、本人の生活や財産を守るための制度ですので、支出の用途や不動産の売却などはかなり制限されてしまいます。

また、家庭裁判所や後見人、後見監督人などが介入するため、家族が精神的な負担を負うこともあるでしょう。

※現在、成年後見制度は制度の見直しが進められています。

成年後見制度の特徴

- 親の財産が家庭裁判所や後見人の監督下に置かれ、家族でも自由に動かせなくなる

- 自宅の売却には裁判所の許可が必要になるなど、手続きに時間がかかる

- 後見人への報酬 が継続的に発生する (月2〜6万円)

判断力のあるうちに家族信託を済ませておくと、第三者の介入なく、家族の判断で不動産の管理や売却が可能となります。

成年後見制度の種類や費用、メリット、デメリットなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

成年後見制度の5つのデメリットとは?起こりがちな問題とトラブル事例

成年後見制度は認知症の方にとってなくてはならない制度ですが、「デメリットはないの?」と疑問に感じている方も多いでしょう。本記事では、成年後見制度のデメリットや発生する可能性がある問題点、利用によって起こりがちなトラブル事例などについて詳しく解説します。

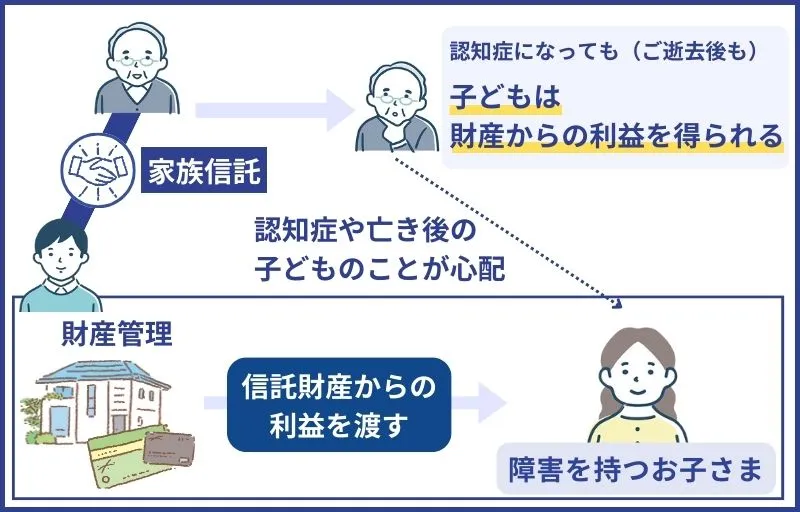

障がいのある子どもを守りたい

家族信託を活用できるのは認知症対策のためだけではありません。

代表的な例が「親なきあと問題」 です。

お子様に障がいがある場合、親が認知症になったとき・亡くなったときに、子どもの生活や財産を守り、管理する人が必要となります。

そこで、家族信託を利用すれば、親に何かがあった時に備え、信頼できる親族に財産を託してお子様の生活費や医療費の管理を任せることが可能です。

成年後見制度を利用するケースもありますが、当制度は判断能力が低下・喪失した人を対象としています。

身体障がいのみがある場合は対象外になってしまうため、利用の可否については慎重に検討しましょう。

障がいをもつお子様の兄弟を受託者にするなど、親なきあとに備えて家族信託で仕組みを作っておくと安心です。

弊社では年間1万件以上もの家族信託に関する相談をお受けする豊富な実績と経験があります。

さまざまな専門家とのネットワークもございますので、認知症対策、相続対策、税金対策など幅広い視点からの支援が可能です。

電話やメールにて、無料で相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

家族信託が必要なのか、お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応

します。

家族信託が必要か、あるいは他の制度の活用がおすすめなのかなど判断するためには、ご家族の現在のお悩みをヒアリングさせていただくことで、詳しくご回答ができます。

無料で相談する

無料で相談する

家族信託を利用するメリット

「家族信託は必要か?」を判断するために、家族信託を利用すると得られる具体的なメリットについても押さえておきましょう。

家族信託のメリットは、以下のとおりです。

家族信託を利用するメリット

- 認知症発症後も安心

- 遺言機能を有している

- 複数世代にわたる相続について定められる

- 成年後見制度と比べ柔軟な財産管理ができる

- 事業承継なども柔軟に対応できる

詳しくみていきましょう。

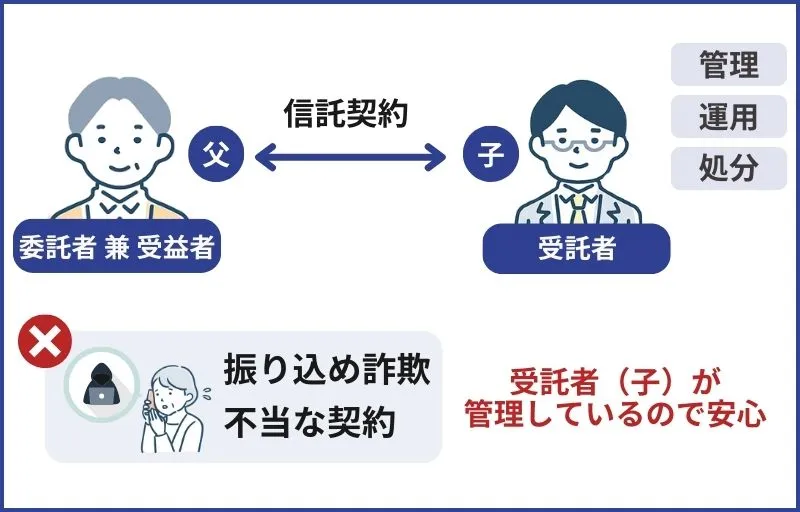

家族信託のメリット1.認知症発症後も安心

前段では、認知症による判断能力喪失時の資産凍結リスクについて解説しましたが、加齢が原因で起こる問題はそれだけに留まりません。

財産を凍結されるほどの状態ではなくても、認知症により、自分自身の生活・お金・所有不動産などの管理が適切にできなくなるリスクは大いに考えられます。

判断能力が低下すると、高齢者を狙った詐欺被害などに巻き込まれてしまうリスクも高まるでしょう。

このように、認知症を含め、加齢により判断能力が低下すると、日常生活において、トラブルに巻き込まれたり、生活のしにくさを感じたりする場面は増えていきます。

そんな時に、高齢な親や家族に安心感をもたらしてくれるのが家族信託 です。

家族信託では、財産の管理や運用について、第三者の関与なく信頼できる家族に任せられます。

そのため、高齢の親が詐欺に遭ったり、お金のある場所を忘れてしまったりなどの日常のトラブルも回避できます。

また、家族信託をきっかけに、それぞれが親の相続発生時・財産の承継について真剣に考えたり、家族同士でコミュニケーションを取ったりするようになるという良い循環が生まれ、実はそれ自体が相続対策・相続トラブルの回避になる場合もあります。

財産管理だけでなく、家族信託によって生活全般を家族でサポートする体制 をつくり、より良い家族関係を保っていくという使い方もできるのです。

家族信託のメリット2.遺言機能を有している

家族信託は遺言書の代わりとなる機能を有しています。

つまり、委託者が生きている間の財産管理についてだけでなく、その財産を誰に承継するのか についても定められるということです。

遺言だけでは、遺言者が亡くなった時のことしか指定できませんし、後見制度や財産管理委任契約だけでは、本人が亡くなった後の財産承継については定められません。

財産管理や財産承継に関して、それぞれの制度のいいとこ取りができ、かつ法的に定められる のが家族信託です。

このような多機能性も家族信託の大きなメリットだといえるでしょう。

家族信託のメリット3.複数世代にわたる相続について定められる

家族信託は遺言の代わりとなる機能を有しますが、さらには遺言でも実現できない機能を有しています。

それは、複数世代にわたる相続・財産承継を可能とする機能 です。

こちらは「二次相続(さらに次の相続)について決めておきたい」の箇所で解説しています。

家族信託のメリット4.成年後見制度と比べて柔軟な財産管理ができる

家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能 です。

家族信託の契約内容は家族内で柔軟に決められますが、成年後見制度は家庭裁判所が関与し、お金の使い方や不動産の売却に制限がかかるためです。

例えば、成年後見制度は本人の財産や権利を守る制度のため、リスクのある投資や本人のためではない支出が原則制限されます。

また、成年後見人が本人名義の居住用財産を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

許可が下りれば売却は可能ですが、手続きに時間を要した場合、買主を見つけるタイミングを逃すおそれもあるでしょう。

※現在、成年後見制度は制度の見直しが進められています。

一方で、家族信託であれば家庭裁判所の関与もなく、自宅売却の許可を得る必要もありません。

また、最高裁判所によると、後見人の職務について以下のように定められています。

- 成年後見制度とは、本人の判断能力が十分でない場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

- 本人の財産から支出できるものは、基本的には本人の生活・療養看護に関する費用です。

家族信託であれば、手続きの手間やご家族のストレスも削減でき、スムーズな財産管理が実現可能です。

家族信託のメリット5.事業承継なども柔軟に対応できる

家族信託では、自社株式を信託することにより、委託者の認知症に備えた事業承継対策 が可能です。

たとえば、オーナー社長が100%株式を保有する会社では、オーナー社長が判断能力を喪失すると株主としての議決権行使ができなくなり、事業が滞ってしまうおそれがあります。

しかし、子などの後継者を受託者として自社株式を信託すれば、オーナー社長の判断能力に関わらず、受託者によって議決権行使が可能です。

委託者が株を渡すことに難色を示すようであれば、受託者を特定の人物ではなく「委託者と受託者を含む親族で構成した一般社団法人」にすることもできます。

委託者である現オーナー社長が元気なうちは自身も受託者として経営に関与し、委託者の判断能力に不安が現れたら「一般社団法人の社員である子にそのまま託す」といった流れを作れます。

加えて、先述した「受益者連続型信託」を活用すれば、孫やその後の世代まで自社株式の承継先を定めることも可能です。

このように、家族信託では遺言や後見制度では実現できない、柔軟な認知症対策が実現できる のです。

家族信託を利用するデメリット

ここからは家族信託のデメリットや注意点についてご紹介します。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

家族信託を利用するデメリットや注意点

- 受託者の義務や負担が大きい

- 設計・組成に手間と時間がかかる

- 費用がかかる

- 受託者は無限責任を負う

- 制度に関する情報・精通した専門家が少ない

- 受託者の裁量が大きい

詳しくみていきましょう。

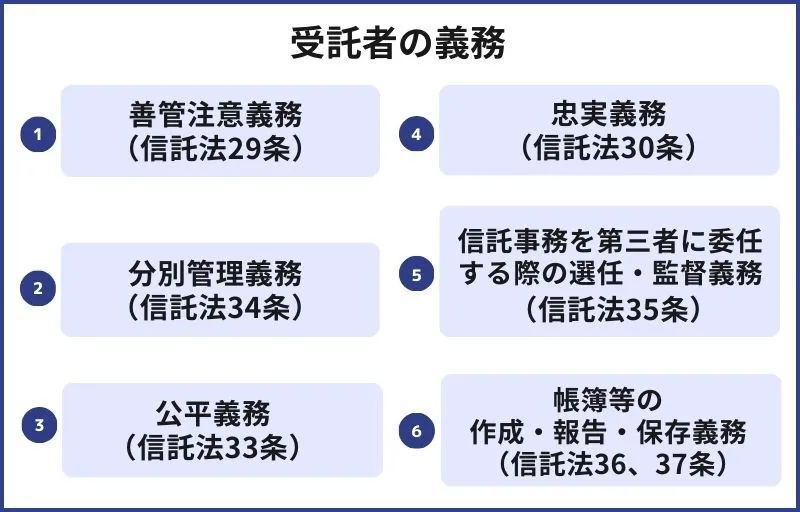

家族信託のデメリット1.受託者の義務や負担が大きい

家族信託では、受託者が責任をもって委託者の財産を管理しなければならないため、受託者の負担が大きいことも事実です。

また、信託法上でも、受託者が行うべき義務が定められています。

一般的に家族信託は長期にわたるため、受託者も長期間信託事務を行うことになります。

特に、信託財産の額が大きい場合や、不動産の数が多い場合などは、その分受託者の負担も大きくなるでしょう。

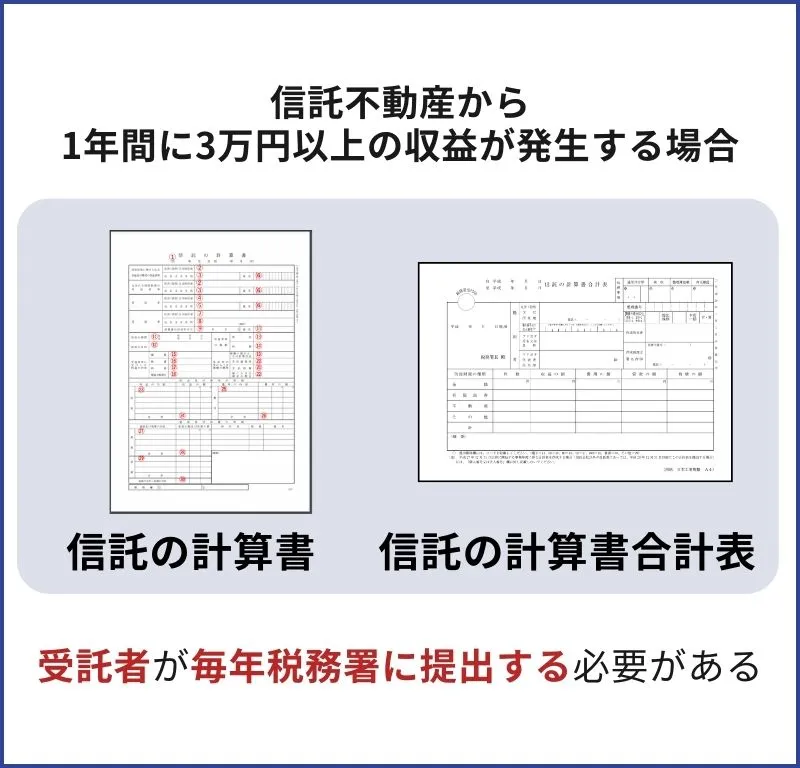

また、信託財産に収益不動産(アパートやマンション)が含まれる場合は要注意 です。

信託財産から年間3万円以上の収益が発生する場合、受託者は毎年税務署にその収益に関する書類(信託の計算書および信託の計算書合計表)を作成し、提出しなければなりません。

書類や報告内容に不備があれば、修正などに手間と時間が割かれ、受託者の負担も大きくなります。

全て自分でやろうとせず、家族信託の専門家のサポートを受けながら進めていきましょう。

長年にわたりサポートを受けられるような専門家に依頼すると安心です。

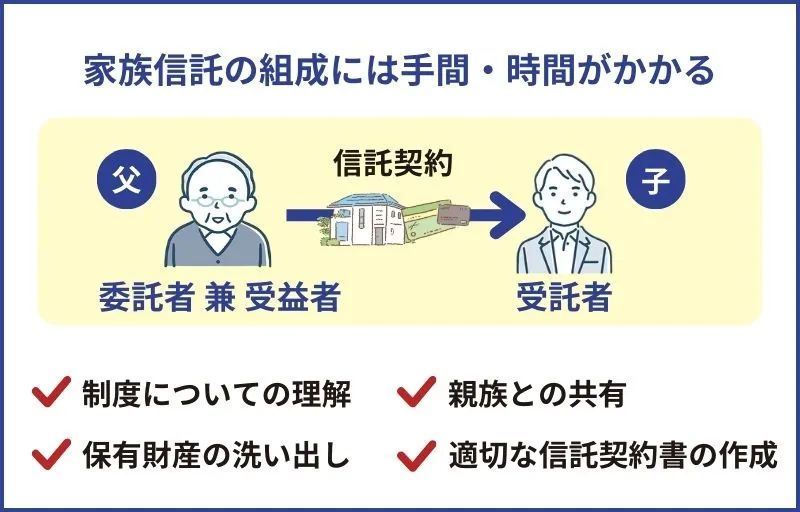

家族信託のデメリット2.設計・組成に手間と時間がかかる

家族信託に取り組むということは、ただ単に委託者と受託者で契約書を締結することだけではありません。

家族信託は一定の目的を達成するために、委託者が信頼できる受託者へ財産管理を託す制度です。

認知症対策・事業承継対策などの家族信託の目的を達成するには、家族や親族など、関係者全体で 十分に認識を共有し、話し合いを行なった上で、法的に有効な契約を結ぶための正式な手続きを踏まなければなりません。

また、信託契約書の条文の作成も慎重に行わなければ、法的に無効な契約を作ってしまったり、家族の意向を実現できなくなったりすることにも繋がります。

このように、家族信託を設計し、実際に運用し始めるには、手間や時間がかかります。

しかし、ここでかける手間や時間は、委託者や家族の理想とする財産管理や相続を実現するうえでは必要なものです。

そんな中でも、家族信託をできる限りスムーズに、少ない負担で作り上げていくには、いかに経験や知識が豊富な専門家を選ぶかが重要となります。

信託法や民法などの法律、相続、税金など、多岐にわたる専門知識が必要となりますので、家族信託の実績や取り組み、発信内容などを確認したうえで、専門家を選ぶようにしましょう。

弊社は、家族信託の相談を年間1万件以上受けており、豊富な実績と他分野の専門家ネットワークで、家族ごとにオーダーメイドの家族信託をサポートさせていただきます。

ご検討段階の方でも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

家族信託が必要なのか、お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応

します。

家族信託が必要か、あるいは他の制度の活用がおすすめなのかなど判断するためには、ご家族の現在のお悩みをヒアリングさせていただくことで、詳しくご回答ができます。

無料で相談する

無料で相談する

家族信託のデメリット3.費用がかかる

家族信託にかかる費用は、専門家に依頼する場合で30〜60万円程度 だと考えられています。

しかし実際は、信託財産の種類や評価額により異なるため、一概にいくらとは言えません。

この費用は一見高額に感じるかもしれませんが、家族信託でまとまった金額がかかるのは、基本的に組成時の初期費用のみです。

実際に家族信託がスタートしたあとは、大きな費用が発生することはありません。

家族信託でかかる費用は、大きく「実費(自分でやってもかかる費用)」と「専門家に依頼する場合にかかる費用」の2つに分けられ、その内訳は以下の通りです。

家族信託の費用や相場、信託財産による詳しいシミュレーションについては、以下の記事でも解説しています。

家族信託の費用はいくら?相場と内訳、安く抑える3つのコツを徹底解説!

家族信託の費用は信託内容によって異なりますが、一般的には30万円~60万円程度が相場です。本記事では家族信託の費用の内訳や具体的なシミュレーション、安く抑えるコツを詳しく解説します。

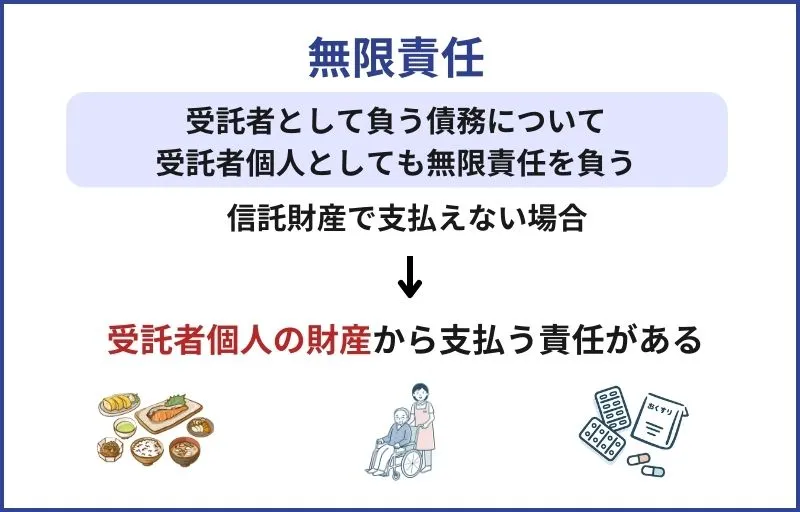

家族信託のデメリット4.受託者は無限責任を負う

家族信託の受託者は、信託財産について無限責任を負うものとされています。

無限責任とは、信託に関する債務を信託財産で支出しきれない場合(信託財産だけでは足りない場合)に、受託者固有の財産から払う責任を有する ということです。

たとえば、信託財産である収益用のアパートを建て替えるために、銀行から融資を受けた場合、信託財産(家賃収入など)から返済を行います。

この場合はもし信託財産で足りなければ、受託者は自分の財産から返済する義務があるのです。

取引の相手方からみれば、財産は受託者名義になっているわけですから、こうした責任を負うことは当然ともいえます。

受託者となる方は、無限責任を負うことについて十分理解しておくようにしましょう。

家族信託で気をつけたほうがよいデメリットや注意点については、以下の記事でも詳しく解説しています。

家族信託にデメリットはある?後悔しないための15の注意点!

家族信託にはデメリットが存在します。しかし、デメリットをしっかり理解したうえで組成することで、リスク回避が可能です。本記事では、家族信託のデメリットや注意点、デメリットを考慮しても家族信託がおすすめのケースなどについて詳しく解説します。

家族信託のデメリット5.制度について熟知した専門家が少ない

家族信託は比較的新しい制度であり、利用され始めたのは2007年の信託法改正のタイミングです。

まだまだ家族信託を熟知した専門家が少なく、 裁判例も少ないため、法的・税務的にも不透明な部分があるという状況です。

しかし、利用者からすれば、新しい制度だからこそ専門家の力が必須となる場面が多くあるでしょう。

家族信託に精通した専門家は少ないものの、積極的に取り組み、着実に実績を積み上げている士業がいることも確かです。

専門家に相談するときは、今までの家族信託の実績や、実際にサポートした内容などを確かめてみましょう。

家族信託のデメリット6.受託者の裁量が大きい

受託者は信頼の上で財産を託され、管理します。

大前提として受託者は、信託法で定められた「善管注意義務(信託法29条)※1」や「分別管理義務(信託法34条)※2」に従って信託事務を行わなければなりません。

※1 善管注意義務(信託法29条):善良な管理者として信託事務を行う義務

※2 分別管理義務(信託法34条):受益者自身の固有財産と信託財産を分けて管理する義務

受託者の義務が定められていることは確かですが、信託中は受託者が委託者の財産をすぐに触れる状況 にあります。

受託者が横領したり、私的利用したりする可能性も0ではありません。

もしその事実が発覚すれば当然、委託者と受託者、その他の親族の間でトラブルに発展するでしょう。

万が一、受託者が契約違反を起こした場合の規定についても、信託契約では細かく定めておく必要があります。

また、信託契約書を公正証書で契約することで、強い証明力をもって契約違反者に対抗できます。

必ずしも公正証書化する必要はありませんが、メリットは大きい といえます。

他の対策として、受託者を監視する「信託監督人」や、受益者の支援を行う「受益者代理人」を選任する方法もあり、信託契約の中に組み込むことができます。

信託監督人を設置するメリットやなれる人については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

信託監督人とは?〜家族信託を監視・監督する重要な役割〜

この記事では「家族信託の重要人物〜信託監督人〜」と題して、家族信託における「信託監督人」についてお伝え致します。家族信託では委託者は資産の管理・運用を受託者に依頼しますが、さまざまな理由から、受託者の財産管理に不安があるケースもあると思います。その場合に活用できる信託監督人について、この記事でご紹介します。

信託監督人は、司法書士・弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

家族信託は「信頼する家族に託す」ことが大前提ですが、後々のトラブルを最大限に回避し、委託者の大切な財産を守れるよう、対策を施しておくことが重要です。

家族信託のメリット・デメリットや手続きについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

ご利用を検討している方は、併せてご覧ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

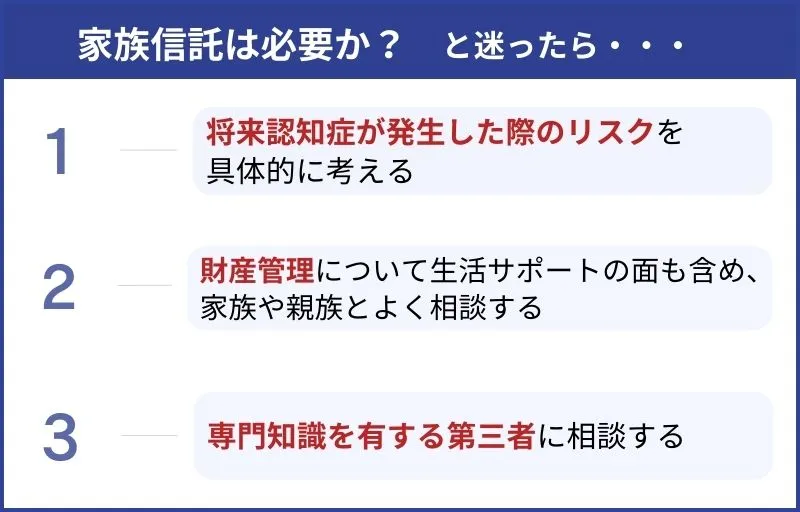

家族信託が「本当に必要か」悩む時はどうすればいい?

ここまで家族信託が必要ないケース、必要なケース、制度のメリットやデメリットについて詳しく解説してきました。

「分かったような、分からないような…」という不安な感情を抱いている方も実際多いのではないでしょうか。

そもそも家族信託は 「認知症になったときに備えて」という保険的な性質を有するため 「親本人に話をすることが難しい」「必要とは思っていてもなかなか踏み出せない」 という悩みを抱いてしまうこともあるでしょう。

身内の意見が一致していて、かつ相談もしやすい環境・関係性があればいいのですが、将来何が起こるかは誰にも分かりませんし、反対意見が出てくることも珍しくありません。

そこで、家族信託を利用するか迷うときは、以下の3つのステップで検討してみることをおすすめします。

家族信託を行うには、大前提として「委託者の意思能力」が必要です。

意思能力を喪失してしまうと後から契約することはできませんが、早い段階であればいつでも実行できます。

そのため、まだ当事者の能力に余裕がありそうであれば、認知症や家族信託について家族で学んだり、保有資産をリストアップしてみたりと、じっくり検討してみるのもよいでしょう。

反対に、時間的に猶予がなさそうであれば、専門家への相談にすぐ取り掛かる必要があるかもしれません。

現状を冷静に、客観的に見て、どのようなリスクがあるか、今からの手続きで間に合うのかどうか、専門家に相談してみると問題点がはっきりする場合があります。

以下の記事では、実際の失敗・トラブル事例や、デメリット・注意点を解説しています。

あらためて家族信託の必要性を確認しておきましょう。

家族信託は危険?実際の14の失敗・トラブル事例、後悔しないための知識と対策

家族信託は、認知症による資産凍結対策として活用できる制度ですが、法律や税金などの専門的な知識をもとに取り組まなければ、危険なものにもなり得ます。 後悔や失敗のない家族信託の組成のために、実際のトラブル事例や押さえるべきポイントを徹底解説していきます。

家族信託にデメリットはある?後悔しないための15の注意点!

家族信託にはデメリットが存在します。しかし、デメリットをしっかり理解したうえで組成することで、リスク回避が可能です。本記事では、家族信託のデメリットや注意点、デメリットを考慮しても家族信託がおすすめのケースなどについて詳しく解説します。

家族信託の必要性に関するよくある質問

家族信託の必要性に関してのよくある質問をまとめました。

これまでに解説した内容と被る部分もありますが、いま一度振り返ってみましょう。

Q1.家族信託が必要ない具体的なケースは?

A.家族信託が必要ないといえるケースは次の4つでしょう。

- 財産が少額の金銭だけで、かつ不動産がない

- すでに財産を子供の名義に移している

- 本人が若くまだまだ健康である

- 家族仲が非常に悪い

Q2.家族信託は本当に必要ですか?

A.家族信託は、全ての家族に対して必ずしも必要なものではありません。

前段の4つのケースに当てはまる場合には、必要ないといえるでしょう。

また、家族信託の受託者は、信託財産について無限責任を負うものとされています。

無限責任とは、信託に関する債務を信託財産で支出しきれない場合(信託財産だけでは足りない場合)に、受託者固有の財産から払う責任を有するということです。

そのため、信託契約を結ぶ際は、信頼のおける受託者かどうか慎重に選定する必要があります。

また、受託者としても無限責任を負うことについて、十分理解した上で締結しましょう。

Q3.家族信託の費用を安くできますか?

A.安く抑える方法はあります。(例:家族信託する財産を調整するなど)

家族信託を行う際にかかる費用は信託財産の1.1%程度が目安と言われています。

登記費用や公証役場の費用など、契約内容に応じて別途費用が発生することもあります。

しかし、経験豊富な専門家であれば、家族信託する財産を調整するなど、家族信託の費用を抑える方法を検討してくれるでしょう。

家族信託の費用を安く抑えるためのポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

家族信託の費用はいくら?相場と内訳、安く抑える3つのコツを徹底解説!

家族信託の費用は信託内容によって異なりますが、一般的には30万円~60万円程度が相場です。本記事では家族信託の費用の内訳や具体的なシミュレーション、安く抑えるコツを詳しく解説します。

Q4.家族信託の費用は毎年いくらかかりますか?

A.家族信託にかかる費用は初期費用のみで、毎年かかる費用(ランニングコスト)は原則としてありません。

初期費用は専門家に依頼する場合で、30〜60万円程度だと考えられています。

しかし実際は、信託財産の種類や評価額により異なるため、一概にいくらとは言えません。

なお、成年後見制度の場合、後見人への報酬として毎月2~6万円が継続的に発生します。

Q5.家族信託の1年ルールとは?

A.受託者と受益者が一致した状態が1年間続くと、信託が終了するルールです。

こちらは、信託法第163条第2号に規定されています。

受託者=受益者の状態とは、受託者が固有資産として信託財産を所有している状態を指し、この状態が1年間続くと、家族信託は終了します。

家族信託の「1年ルール」については、以下の記事で詳しく解説しています。

家族信託は危険?実際の14の失敗・トラブル事例、後悔しないための知識と対策

家族信託は、認知症による資産凍結対策として活用できる制度ですが、法律や税金などの専門的な知識をもとに取り組まなければ、危険なものにもなり得ます。 後悔や失敗のない家族信託の組成のために、実際のトラブル事例や押さえるべきポイントを徹底解説していきます。

まとめ:家族信託の必要性は家族の状況によって異なる

家族信託は、将来の財産的なリスクを解消するうえで大きなメリットがありますが、全ての人にとって適した方法だと断言することはできません。

ただし、必要性のある家族がスタートすべき時期を逃してしまったり、慎重に検討する必要があるのに行動を急いで身内同士のトラブルに発展してしまったり、というリスクもあります。

重要なのは、ご自身やご家族にとって家族信託が必要かどうかを話し合える信頼関係や、自分たちにとって必要な情報を提供してくれる専門家によるサポートです。

本記事を参考にしながら、皆さんも家族信託の必要性について検討してみてください。

「今すぐには必要なさそうだ」と分かれば、家族にとって最適な認知症対策や相続対策について、時間をかけて十分な準ができます。

ぜひ、まずは一度家族や親族とじっくり検討する機会を設けてみたり、専門家へ相談してみたりして、認知症対策・相続対策を進めていきましょう。

弊社では年間1万件以上もの家族信託に関する相談をお受けする豊富な実績と経験があります。

さまざまな専門家とのネットワークもございますので、認知症対策、相続対策、税金対策など幅広い視点からの支援が可能です。

電話やメールにて、無料で相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

家族信託が必要なのか、お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応

します。

家族信託が必要か、あるいは他の制度の活用がおすすめなのかなど判断するためには、ご家族の現在のお悩みをヒアリングさせていただくことで、詳しくご回答ができます。

無料で相談する

無料で相談する

- 家族信託が必要ない具体的なケースは?

家族信託が必要ないと言えるケースは次の4つでしょう。

- 財産が少額の金銭だけで、かつ不動産がない

- すでに財産を子どもの名義に移している

- 本人が若くまだまだ健康である

- 家族仲が非常に悪い

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶自分には家族信託は必要ない?家族信託が不要な4つのケース

- 家族信託の費用を安くできますか?

家族信託を行う際にかかる費用は信託財産の1.1%程度が目安と言われています。

登記費用や公証役場の費用など、契約内容に応じて別途費用が発生することもあります。

しかし経験豊富な専門家であれば、家族信託する財産を調整するなど、家族信託の費用を抑える方法を検討してくれるはずです。

家族信託の費用について詳しくはこちらの記事をご覧ください。