銀行の代理人制度とは、代理人として銀行に登録することで、口座名義人の代わりに預金の引き出しが可能となる制度です。

一部の銀行で利用が可能であり、銀行によって代理人制度の名称やサービス内容は異なります。

代理人制度を利用すれば、親が将来認知症になった際の預金管理は十分なのか、疑問に思うご家族もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、親の資産管理はしやすくなりますが、制度の内容には制限もあり、この制度だけで認知症対策をすることは不十分な場合もあります。

この記事では、銀行の代理人制度の仕組みや、利用する際に注意したい点などについて詳しく解説していきます。

要約

- 銀行の代理人制度とは、本人に代わって銀行手続きができるよう代理人を登録する制度

- 親本人が認知症になると「口座取引を大幅に制限」されてしまう可能性がある

- 認知症本人の預金引き出しのためには基本には成年後見人を立てるよう求められる

- 親の判断能力が低下した場合に備え、家族信託など適した制度を検討

親御様の将来の財産管理で

お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

銀行の代理人制度とは

銀行の代理人制度とは、一般的に銀行に足を運ぶことが困難になった場合に、代理人登録をした親族であれば、口座名義人の代理として預金の引き出し等の取引ができる制度 です。

全国銀行協会によると、認知判断能力が低下した顧客に対しては、基本的に「成年後見制度」の利用を促すのが一般的です。

しかし「成年後見制度」については、ご家族や本人が第三者に資産を預けることへの抵抗感や、月々にかかる費用が理由で利用に至らないケースが往々に見られています。

また、成年後見制度を利用しないまま、入院費や施設入所費の支払いが必要となり、親の口座から預金を引き出したいと銀行に対応を求めるご家族も近年増加しています。

今後の高齢者の預金口座管理の対策として、全国銀行協会では「金融取引の代理人等に関する考え方」を公表し、各銀行で代理人制度のサービスが開始されるようになりました。

また、口座名義人の銀行預金から代理人が振込や入出金ができる代理人カードサービスを実施している銀行もあります。

代理人制度と代理人カードについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

参考: 金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)

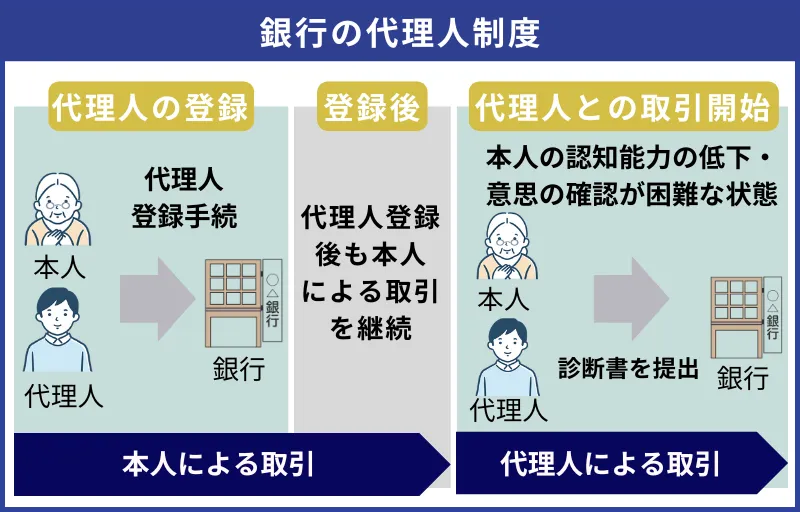

代理人登録

代理人登録とは、預金者本人が事前に銀行へ申し込みをすることで、自身が銀行窓口やATMへ足を運べなくなった時に、本人に代わって代理人が銀行での取引ができる サービスです。

銀行によっては、「代理人指名手続き」や「代理人予約サービス」いう名称で実施しています。

参考: 代理人予約サービス|みずほ銀行

代理人登録について、以下の流れで説明していきます。

- 代理人になれる人・できること

- 必要な準備

預金者本人は申込み後も口座を利用することができ、将来の備えとして利用するケースが大半です。

代理人になれる人・できること

代理人になれる人

原則、三親等以内の親族1名(同居が条件の銀行もある)

代理人ができること

- 普通預金・貯蓄預金の入出金取引

- 定期預金・積立預金の入出金取引

- 本人の住所・電話番号変更等の諸届

- 代理人の住所・電話番号・改印等の諸届

代理人の条件やできる範囲は各銀行で異なりますので、利用したい場合は取引銀行に問い合わせをしましょう。

代理人による取引が可能になるタイミングも銀行によってさまざまですが、口座名義人の判断能力の低下したことがわかる診断書を銀行に提出し、代理人サービスの取引が開始されるケースが多く見られます。

必要な準備

代理人登録の手続きの際は、原則口座名義人ご本人が窓口まで来店して行います。

代理人の同席が必要かどうかは銀行によって違います。

手続きの際には以下の準備が必要です。

手続きに必要な書類(例)

- 本人確認書類の原本(運転免許証・マイナンバーカード・各種健康保険証)

- 届出印

- 通帳またはキャッシュカード

本人確認書類は、有効期限内のものであるか必ず確認してから提出しましょう。

また、代理人が名義人の代わりに銀行で出金する際には、代理人自身の本人確認書類と、出金する口座の通帳と届出印を求められることもあるため、注意してください。

代理人カード

代理人カードは、口座名義人本人がATMを利用できない場合などに、その代理人(一般的にはご家族)が代わりに口座の入出金などを行えるように発行されるキャッシュカード です。

足が不自由で外出が難しい場合や、入院したことで銀行預金を引き出せなくなった本人に代わって、ATMでの入出金が可能です。

ただし、認知症などにより名義人本人の判断能力が喪失していると銀行が知れば、代理人カードの使用ができなくなることがあります。

代理人カードをつくれる人・できること

代理人カードの作成ができる方は、銀行によって違います。

必ず取引銀行の条件を確認し、代理人カードを作成しましょう。

代理人カードを作れる人

原則、生計をともにする親族

代理カードでできること

- 普通預金・貯蓄預金の入出金取引

- 定期預金・積立預金の入出金取引

必要な準備

名義人本人と代理人が一緒に銀行窓口に出向き、手続きをすればその日のうちにカードが発行される場合が一般的です。

代理人カードを発行するために準備するものは以下のとおりです。

手続きに必要な書類(例)

- 本人確認書類

- 届出印

- 通帳またはキャッシュカード

無料で作成できる場合もありますが、銀行によっては発行手数料として1,000円程度かかるケースもあります。

親御様の将来の財産管理で

お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

親が認知症になったあと家族は預金を引き出せない?

ここまで将来に備えた代理人制度について説明してきましたが、「親が認知症になったあとでも、家族であればキャッシュカードを預かって預金を引き出せないの?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

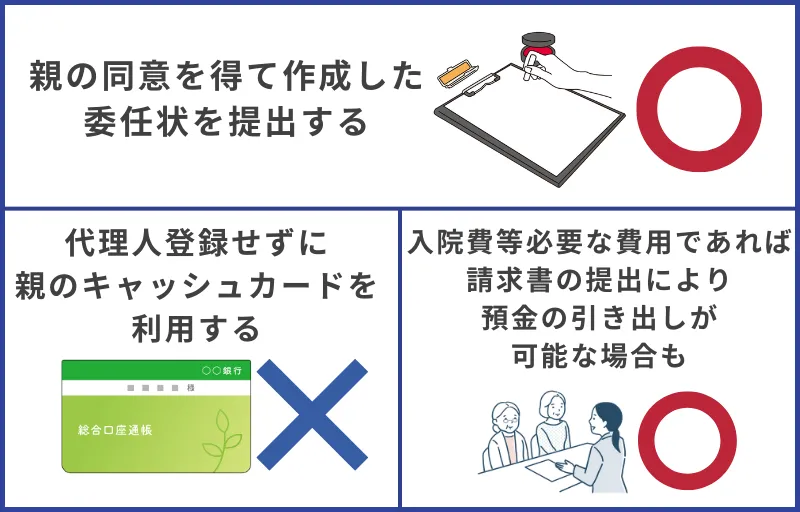

結論、原則として、本人が認知症になった後は、家族であってもキャッシュカードを預かって預金を引き出すことはできません 。

もし、親の判断能力が低下している状態で、親のキャッシュカードを使用して預金を引き出していた場合、「口座名義人本人の同意が確認できないまま預金を引き出している」と銀行に判断され、家族であっても違法行為とみなされます。

ただし、代理人カードや代理人登録以外に、親の預金をご家族が引き出す方法はあります。

例えば、親の同意を得て作成した委任状 を銀行に提出することで、一時的な引き出しに対応してくれる場合があります。

これは、突然の入院や急な支払いが必要になった際などに有効です。

しかし、委任状による預金の引き出しは、その都度作成が必要であり、認知症などで親の同意が確認できなくなってしまった時点で利用は不可能です。

ただし、銀行によって、預金口座本人の同意が確認できない状況で、親の入院や施設入所にともなう資金を必要とする家族に対して、請求書などを提出することで、預金の引き出しの対応をする場合もあります。

親の預金管理を安心して行うためには、銀行の代理人制度や家族信託、成年後見制度などの制度について知り、将来に備えてどのような選択をするのか家族間で決めておくことが大切です。

参考: 預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関するご案内資料

銀行の代理人制度を利用するメリット

銀行の代理人制度で得られるメリットは、以下の2点です。

- 預金管理がしやすい

- 裁判所や専門家に対する煩雑な手続きが不要

それぞれ詳しく説明します。

預金管理がしやすい

代理人制度を利用することによって、家族による親の預金管理がしやすくなるというメリット があります。

家族で親の預金の引き出しができるようになれば、定期的に必要な医療費や介護サービス費などを滞りなく支払うことが可能です。

また、親の預金口座残高の把握がしやすくなるため、将来的に必要な大きな出費にも備えることができます。

裁判所や専門家に対する煩雑な手続きが不要

銀行の代理人制度では、成年後見制度のように裁判所や専門家が関与する手続きをせずとも、親の預金口座の管理が可能です。

成年後見制度の手続きには費用と手間がかかるため、金融機関で手続きが全て完了する代理人制度は利用しやすい制度といえるでしょう。

代理人制度の利用にはコストもあまりかかりません。

銀行によっては、代理人制度をはじめる場合や代理人カードを作成する費用は無料~1,000円程度で済みます 。

また、代理人制度利用中に必要な月額費用なども発生しないため、継続的な費用負担の少なく安心です。

銀行の代理人制度のデメリットとは

銀行の代理人制度のデメリットとしてあげられるのは、以下の4点です。

- 不正利用の恐れがある

- 銀行での取引制限のリスクは残る

- 引き出しの上限額がある

- 現金や預金以外の取引ができない

それぞれ詳しく解説します。

不正利用の恐れがある

不正利用の恐れは、銀行の代理人制度で注意したい点の一つです。

親族が代理人となっても、名義人本人のためではなく、個人的な目的で預金を使い倒したり、名義人本人が亡くなったあとに銀行に報告せずキャッシュカードを利用し続けたりなどの不正利用の恐れがあります。

この事態を避けるために、銀行は代理人を決める際は、口座名義人と代理人との関係性についての厳しい審査を設けるなどの対応をしています。

もし万が一、引き出した預金の使い道が不明であったり、本人の了承を得ずに代理人自身のためにお金を使ったりした場合、代理人は窃盗罪や横領罪に問われる恐れがあるため、注意してください。

銀行の代理人になった方はほかの親族にもわかるよう、預金口座で引き出した預金の使い道がわかるように、レシートや領収書は必ず残しておくと後のトラブル防止につながります。

銀行での取引制限のリスクは残る

代理人登録をしているとはいえ、認知症と診断され、判断能力が著しく低下している場合、銀行がその事実を知れば「口座取引を制限する」可能性があります。

取引が制限されると、それ以降、出金や契約内容の変更(定期預金の解約など)は、原則、ご家族であってもすることはできません。

詳しくは下記を参考にしてみてください。

認知症になった親の銀行口座はどうなる?口座凍結の解除方法と4つの対策とは

親が認知症になると銀行口座が凍結され、貯金を下ろせなくなってしまうことにお悩みではありませんか?この記事では、認知症の親の銀行口座から貯金を下ろすための方法をわかりやすく解説します。

代理人制度は、本人が元気な時期は代理行為をすることが出来ますが、認知症と診断され症状が進むと制度が利用できなくなるケースも少なくはないことを理解しておきましょう。

ただし、一部の銀行では、認知症と診断された後でも、一定の条件のもとでご家族が取引を継続できるような独自の制度を設けている場合があります。

引き出しの上限額がある

代理人による高齢の預金口座引き出し額は、10~20万円と設定している銀行が多くあります。

銀行によって異なるため、利用する前に取引銀行の引き出し限度額を確認しておきましょう。

医療費や手術費などの大きな出費が必要であれば、ご本人が入院する前に 限度額適用認定証 を作成しておくことをおすすめします。

現金や預貯金以外の資産の取引ができない

代理人カードでは多くの場合、ATMで行える取引のみに限定しています。

また、代理人制度では、銀行から口座名義人本人の認知能力が低下していると判断された場合、代理人による不動産や株、投資信託などの取り扱いは行えないケースが多くあります。

銀行によっては代理人が行える取引の範囲は異なりますので、確認が必要です。

将来に備え、包括的に親の資産を守りたいとお考えであれば、家族信託や青年後見制度の利用を検討する必要があるでしょう。

銀行の代理人制度を利用する際の心構え

銀行の代理人制度を実際に利用する際には、心構えを事前に理解しておくことが大切です。

- 必要な支払いは引き落としにしておく

- 銀行口座を一つにまとめておく

- 家族信託の利用も検討する

以上の3つについて、詳しく解説していきます。

必要な支払いは引き落としにしておく

入院や施設入所などで、長く銀行に行けない状況になると事前にわかっている場合、公共料金や固定費などの支払いを引き落としにしておくと、安心して代理人に預金管理を任せられます。

また、各種料金の支払い先が多数あると、代理人による管理が難しくなり、支払いの滞納が発生するおそれがあります。

支払い先はある程度絞っておくと、代理人も管理しやすくトラブル回避につながるでしょう。

銀行口座を一つにまとめておく

銀行の代理人制度を利用する前の心構えとして、代理人が預金を引き落とす銀行口座を一つに絞っておくと良いでしょう。

銀行口座を一つに絞ることで、代理人が預金残高を管理しやすく、残高不足で必要な支払いができなかった事態を避けることができます。

複数の銀行を使用している場合は、将来に備えて一つにまとめておくと、代理人制度を利用する際の心配がなくなるでしょう。

家族信託の利用も検討する

代理人制度を利用しても、「銀行での取引制限のリスクは残る」と前述しました。

そこで、代理人制度に加えて「家族信託 」の利用を検討することをおすすめします。

家族信託とは「財産を信頼できる家族に託す 」仕組みです。

自分や親が高齢になり、本人自身で財産を管理できなくなったときに備えて、金銭や不動産の管理や運用を行う権利を家族に任せる「信託契約」を結びます。

家族信託では、本人が元気なうちに信託契約を結んでおけば、本人が認知症になった後でもそのまま契約内容に従って子が親の利益のために財産を管理・運用・処分ができるため「認知症による資産凍結対策」として近年大きく注目されています。

家族信託について、詳しくは以下の記事でも解説しています。ぜひご確認ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

認知症対策には代理人制度以外の制度も検討を

銀行が用意している代理人制度があるため、この制度を利用していこうと考えているご家族も多いと思います。

銀行の代理人制度は、費用や手続きに関する負担も少なく、利用しやすい制度 です。

ただし、本人が判断能力を喪失した後も本人の資産を家族で管理していきたいという意向があるならば、銀行の代理人制度は認知症対策として不十分な場合もあります。

本人や家族の財産状況、生活状況によって適切な対策は変わって来ますが、選択肢の一つとして、家族信託の検討する必要があります。

将来、長期的かつ包括的に親の生活のサポートや資産の管理をしたいとお考えであれば、銀行の代理人制度とあわせて家族信託の利用も検討しましょう。

親御様の将来の財産管理で

お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する