「家族信託を使ったら、大変なことになって後悔している」

「こんなことになるなら、最初から家族信託を利用しなければよかった」

家族信託は使い方を間違えると、予期せぬ課税を受けたり、家族の信頼関係にひびが入ってしまったりするなど、後悔する事態を招く可能性があります。

とはいえ、家族信託は 「危険な制度」ではありません。

本記事では、家族信託で後悔することがないよう、失敗しがちな12の例や成功させるための対策について詳しく解説します。

失敗しがちなポイントや、するべき対策を理解し、「家族信託を利用して良かった」と思えるようにしましょう。

要約

- 他の家族に隠して特定の人物で家族信託を進めた場合、後々トラブルになりやすい

- 契約書の内容に誤りがある場合、契約書そのものが無効になるおそれもある

- 契約書の設計の仕方によっては、予期せぬ税金がかかってしまうことも

- 家族信託の経験が豊富な専門家に相談して失敗・後悔しない契約を

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

家族信託は後悔する?「危険」と言われる真相

インターネットで「家族信託」と検索すると、「後悔する」「危険」という言葉がヒットし、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、結論からお伝えすると、家族信託の制度は危険なものではありません。

家族信託が「後悔する」「危険」と言われる理由は、トラブルに発展しやすい注意点が存在するため です。

とはいえ、対策次第で避けられるトラブルも多くあります。

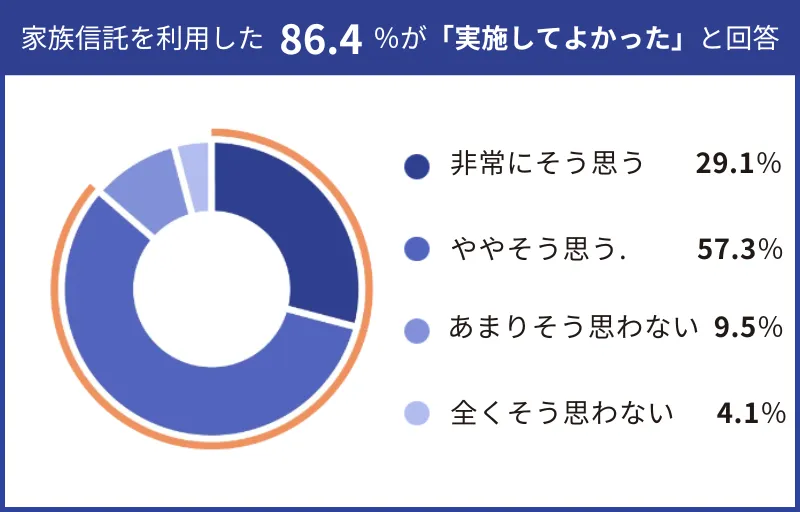

弊社で実施した「 家族信託に関する実態調査 」によると、実際に家族信託を利用した方のうち86.4%が「実施して良かった」と回答しています。

※「家族信託に関する実態調査」家族信託の利用経験者(顧客として家族信託を利用したことがある方)316名対象・2022年9月6日〜同年9月6日実施

制度を理解し、しっかり対策を行えば、家族信託は非常に有効な制度です。

家族信託をやってみた人が後悔しがちな12の失敗例

ここからは、家族信託をやってみた人が後悔しがちな失敗例を12個ご紹介します。

家族信託をやってみた人が後悔しがちな12の失敗例

- 親の認知症が進んで信託契約ができなくなる

- 信託できない財産を対象にしてしまう

- 不動産の家族信託で高額な税金が発生

- 30年ルール・1年ルールにより強制終了

- 自分たちで契約書を作成して不備が発生

- 公正証書で作成しなかったため信託口口座が開設できない

- 兄弟をはじめとした親族間トラブルに発展

- 受託者に権限と負担が集中してしまう

- 遺留分でトラブルが起こる

- 依頼する専門家について調査が足りない

- 受託者が財産管理できなくなる

- 損益通算ができなくなる

家族信託で後悔しないためにも、失敗しやすいポイントを把握しておきましょう。

失敗例1. 親の認知症が進んで信託契約ができなくなる

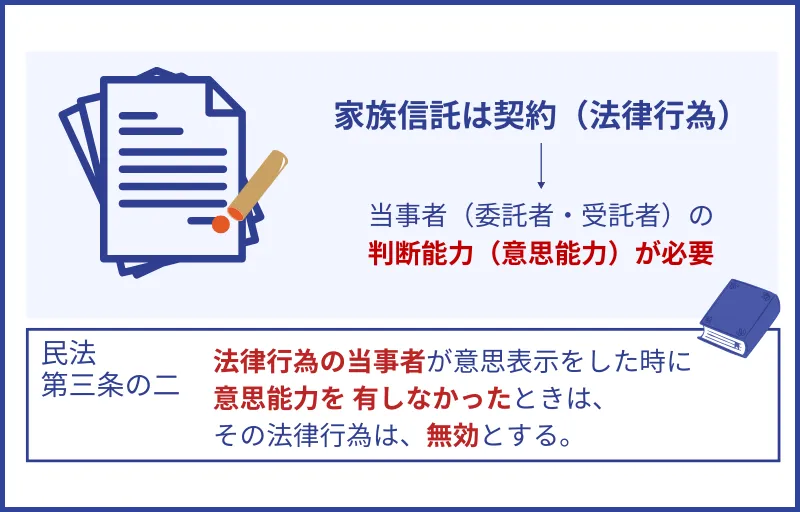

家族信託を検討している最中や契約締結に向けて進めている間に判断能力の低下が進み、契約ができなくなってしまうケースがあります。

家族信託は、本人が認知症を発症し、判断能力を失ってしまうと契約できません。

なぜなら、家族信託は委託者(親)と受託者(子)の契約で成立するものであり、両当事者に判断能力があることが前提となるためです。

判断能力を失った人によって行われた契約行為は無効となります。

「まだ元気なので今後ゆっくり検討しよう」と思っている間に、認知症が急に進行してしまうといった場合もあります。

「もっと早く家族信託について検討しておけば良かった」と後悔する前に、元気なうちから早めに対策しておきましょう。

失敗例2. 信託できない財産を対象にしてしまう

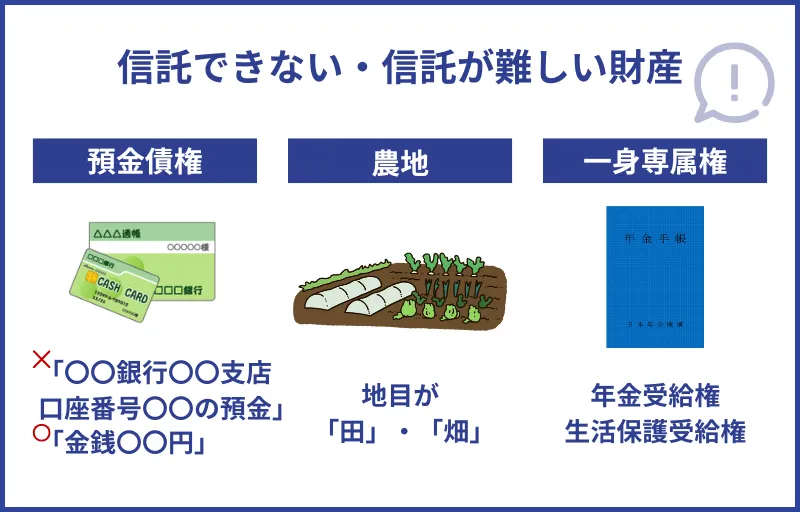

家族信託には、信託の対象にできない財産があります。

以下の財産は、法律上信託できない財産や、実務上信託が難しい財産のため、注意が必要です。

家族信託ができない・難しい財産

- 農地(田・畑)

- 預金債権

- 年金受給権

農地(田・畑など)

家族信託では、土地や建物といった不動産を信託財産とすることは可能ですが、土地の地目が「農地」の場合は信託できません。

なぜなら、農地は「農地法」により、厳しい制限を受けているためです(農地法4条・5条)。

農地を信託したい場合は、市区町村の農業委員会に届出をし、許可を得る必要があります(農地法3条の2の3)。

農地の家族信託については、以下の記事にて詳しく解説しているので、ご参考にしてください。

農地は家族信託できるのか?わかりやすく解説します

家族信託は、高齢者の財産を家族が代わって管理する制度です。信託される主な財産には、預貯金などの他、土地や建物などの不動産が考えられます。ただし、信託する土地に地目が「農地」の物件があった場合、信託の対象にする際に注意が必要です。今回は地目が「農地」の土地について詳しく説明します。

預金債権

家族信託では「〇〇銀行□□支店 口座番号△△の普通預金」 といった、預金債権(預貯金口座)を信託財産として設定することはできません。

その理由は、預金債権は金融機関との契約で「譲渡禁止特約」という約定があり、自由に名義変更できないためです。

つまり、子が「家族信託契約を結んだので、親の口座から代理で預貯金を下ろしたい」と申し出たとしても、対応してもらえません。

しかし、預金債権ではなく、「金銭 」としての信託であれば可能です。

家族信託の契約時に「金〇〇円」といった形式で具体的な金額を定め、家族信託専用の口座である信託口口座を開設し、親の預貯金口座から信託口口座に送金して管理しましょう。

なお、信託口口座の詳細については以下の記事にて解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

家族信託の口座(信託口口座)を開設する際の手続きや注意点

家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。

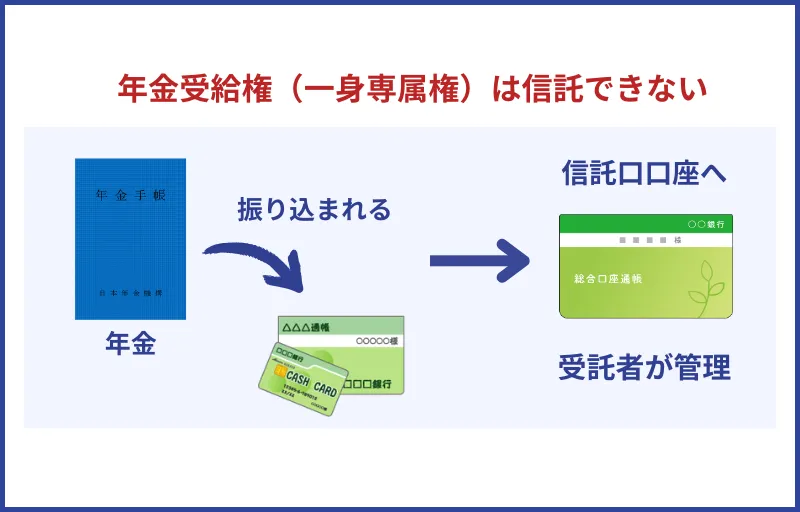

年金受給権

親が年金受給者である場合の年金受給権は、信託財産の対象外 となります。

なぜなら、年金受給権は本人のみに帰属する権利であり、他人が取得したり行使したりできない「一身専属権」にあたるためです。

通常、年金受給者には指定口座へ年金が振り込まれますが、その権利を信託財産とすることはできません。

ただし、年金が支給されて口座に振り込まれたのちに、信託口口座に残高を移すことは可能です。

年金を委託者のために活用したい場合は、以下の記事にて方法を詳細に解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

年金は家族信託できるのか?具体的な手続きはどうする?

自分の財産の一部を頼れる家族に託して管理してもらう「家族信託」ですが、中には信託できない財産も存在します。家族信託ができない財産にはどのようなものがあるのでしょうか?老後生活で重要な収入源となる年金はどうでしょうか?この記事では、年金は信託できるのか?信託できない財産とは?について解説をさせていただきます。

失敗例3. 不動産の家族信託で高額な税金が発生

家族信託の制度や特徴をよく知らずに活用してしまうと、想定外の贈与税や相続税が課される可能性があります。

具体的に、想定外の税金が発生しうる状況の例は、次のようなケースがあります。

想定外の税金が発生しうる状況の例

- 委託者以外へと受益権を移動させたことで、受益権に対する贈与税が課税される

- 受益者の不動産所得が大きく増加したことで、想定外の相続税が課税される

- 不動産を信託財産とし、親が亡くなった後の信託契約終了登記の際に登録免許税が課税される

想定外の税金で後悔しないよう、税理士などの専門家と税金のシミュレーションや対策を行うと良いでしょう。

なお、家族信託で発生する税金について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

家族信託にかかる税金の種類とは?課税のタイミングや税率などを解説

家族信託という制度を最近知ったけど、どんな種類の税金がいつ誰にかかるのかなどがわかりにくくて不安に感じていませんか? この記事では、家族信託にかかる税金や費用の相場、誰が課税されるのか、節税対策になるのかなどについてわかりやすく解説します。

失敗例4. 30年ルール・1年ルールにより強制終了

ルールに則った家族信託を行わなければ、 家族信託が強制的に終了してしまうおそれがあります。

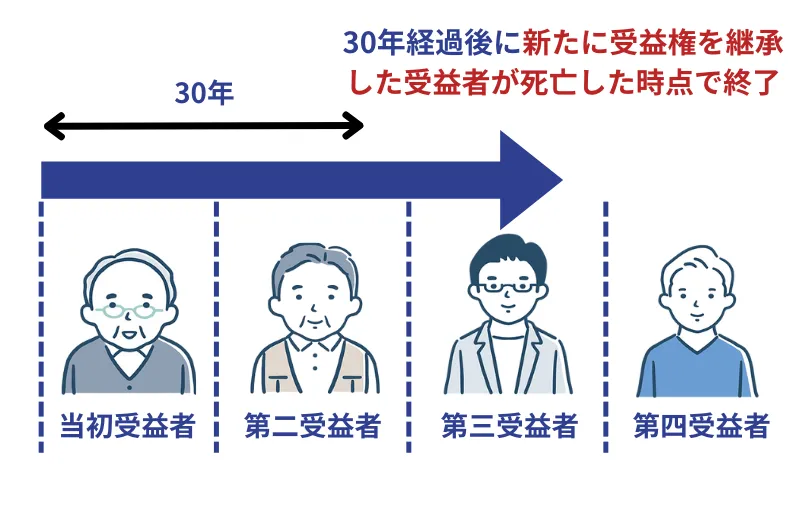

家族信託では、当初の受益者が亡くなった後も子や孫へと順番に受益権を承継する「受益者連続型信託」という仕組みがありますが、信託法にて「信託契約締結後30年経過したときの受益者、または次の受益者が死亡すれば終了する」と定められています(信託法91条)。

これが「30年ルール」であり、家族信託を開始してから30年が経過すると、新たな受益権の継承は1回に限られるという定めです。

つまり、第二受益者や第三受益者を設定しても、必ずしも設定した最後の受益者まで受益権を承継できるとは限らず、強制的に家族信託が終了してしまう場合があります。

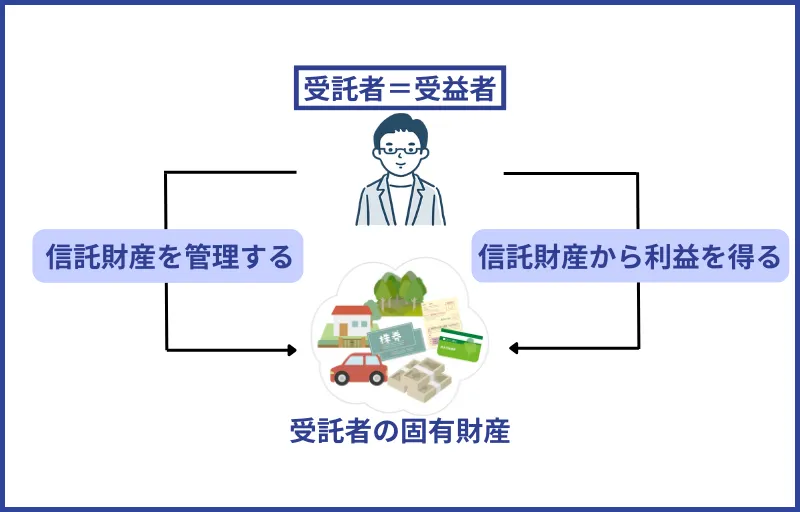

また、受託者と受益者に同一人物を設定している場合も注意が必要です。

受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したときも、「1年ルール」と呼ばれる信託契約の終了事由にあたります(信託法163条の2)。

家族信託のルールを理解していないと、想定外に信託契約が終了してしまう場合もあるので、専門家に相談のうえで綿密に計画を立てるようにしましょう。

失敗例5. 自分たちで契約書を作成して不備が発生

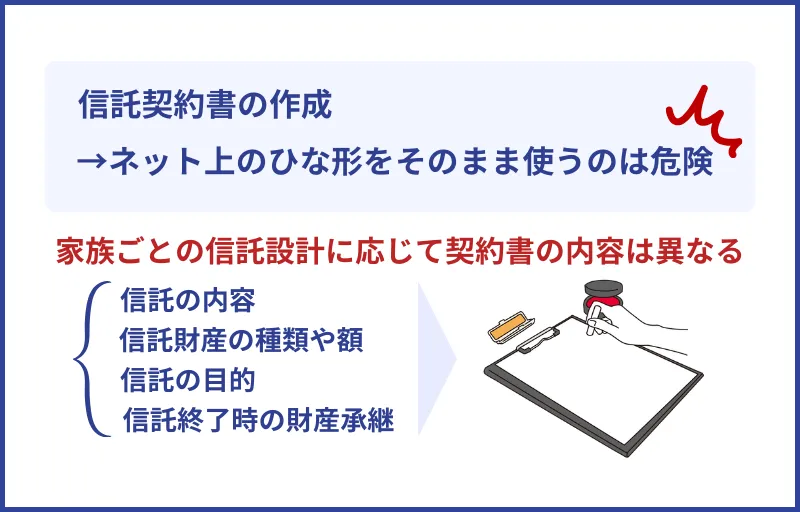

家族信託契約書を自分で作成した場合、望んだ効果を発揮できず、将来的なトラブルが発生するおそれ があります。

具体的には、インターネット上に掲載されている契約書のひな形などを使用して契約書を作成すると、不備が発生する可能性があるためです。

家族信託は、相続人の人数や委託者の相続の意思といった、対象家族の状況に応じて柔軟に設計する必要があります。

そのため、インターネット上のひな形とご自身の家族状況がすべて一致するとは限りません。

加えて、家族信託契約書を作成するためには、信託法をはじめとした法律知識や、税務知識などの専門的な知見も必須です。

家族信託契約書の不備によるトラブルを防ぐためにも、士業等家族信託の専門家に依頼し、有効性を確保した契約書を作成できるようにしましょう。

家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説

家族信託を自分で手続きすることは可能ですが、法律や税金の専門知識がなければ、信託自体が無効になったり、親族間トラブルに発展したりなどのリスクが発生する可能性が高まります。本記事では、家族信託を自分でやる手続きについて、法律や税金の観点からも詳しく解説していきます。

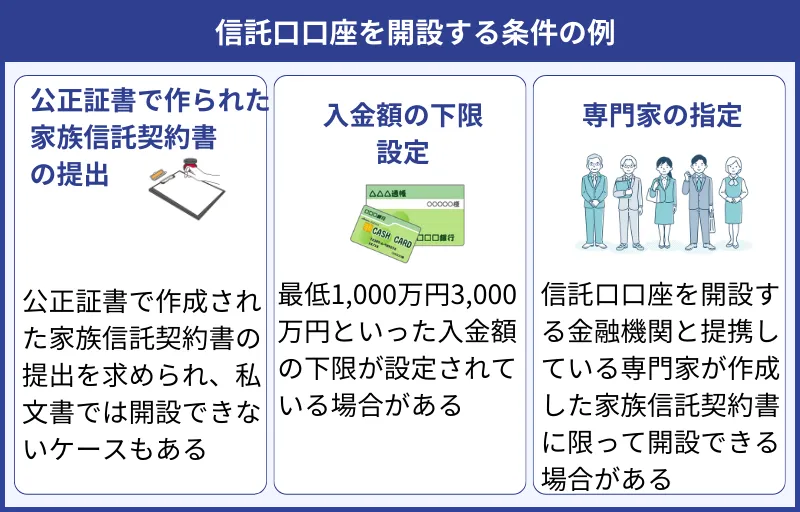

失敗例6. 公正証書で作成しなかったため信託口口座が開設できない

家族信託契約書を公正証書で作成しないと、 家族信託の専用口座となる「信託口口座」を開設できない場合があります。

金融機関によって異なるものの、信託口口座の開設条件として公正証書で作成された信託契約書を求められるケースが多くあるためです。

公正証書とは、公証人の権限にもとづいて作成される公文書であり、極めて強力な証拠力が働きます。

参考: 公正証書|日本公証人連合会

家族信託契約書は、必ずしも公正証書で作成しなければならない決まりがあるわけではなく、私文書による契約も可能です。

しかし、「公正証書で作成していなかったために信託口口座を開設できない」といった後悔をしないよう、必要な準備を行いましょう。

家族信託における公正証書の必要性や、私文書のリスクについては、以下の記事をご覧ください。

家族信託は公正証書での作成が有効!手続きの流れから必要書類・費用まで詳しく解説

家族信託も信託契約になりますので信託法のルールに沿って作成することになるのですが、法的には公正証書で作成しなくても問題はない、という解釈になります。今回は「公正証書化」が必要なケースについてご紹介します。信託契約書を公正証書で作成した方が良いケース、公正証書での作成にすべきケースについても説明していきます。

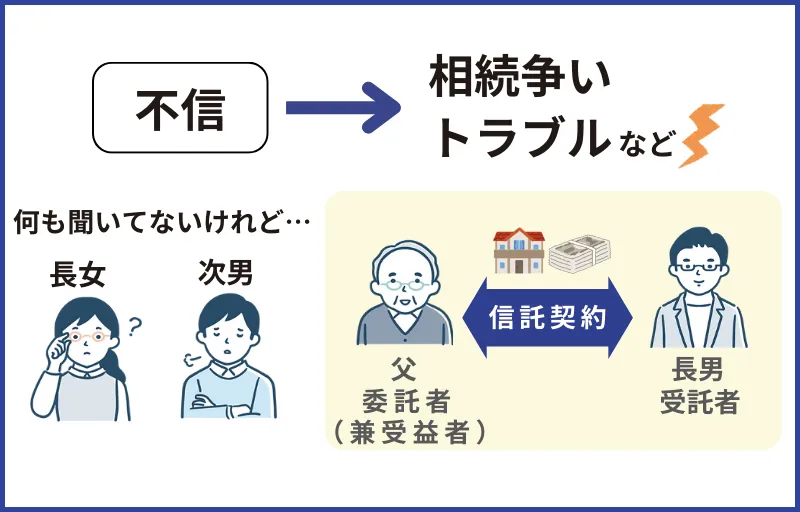

失敗例7. 兄弟をはじめとした親族間トラブルに発展

家族信託では、親族間で揉めたり結果的に不仲になってしまったりするケースもあります 。

その理由は、家族信託が財産をはじめとした非常にセンシティブな内容を取り扱う制度であるためです。

家族信託は相続と異なり、相続人全員で手続きする必要はありません。

当人同士が合意のうえで契約書を作成すれば、契約が成立します。

しかし、親族に相談なく進めてしまったり、当人同士の理解が曖昧なまま家族信託を締結してしまったりすると、次のようなトラブルが生じる可能性があります。

- 締結後に「説明されなかった」と主張する親族が現れる

- ルールをよく理解しておらず、締結後に不都合が生じる

- 家族や親族からのクレームにより、家族信託がストップしてしまう

家族信託は、委託者の財産の管理人や、将来の相続について指定するなど、多くの重要な決定を行います。

家族信託を検討している方は、家族・親族との問題やトラブルを防ぐために、関係者全員に説明を行うようにしましょう。

家族信託について、家族の同意を得られないときの注意点や、理解を得るためのコツについては、以下の記事をご覧ください。

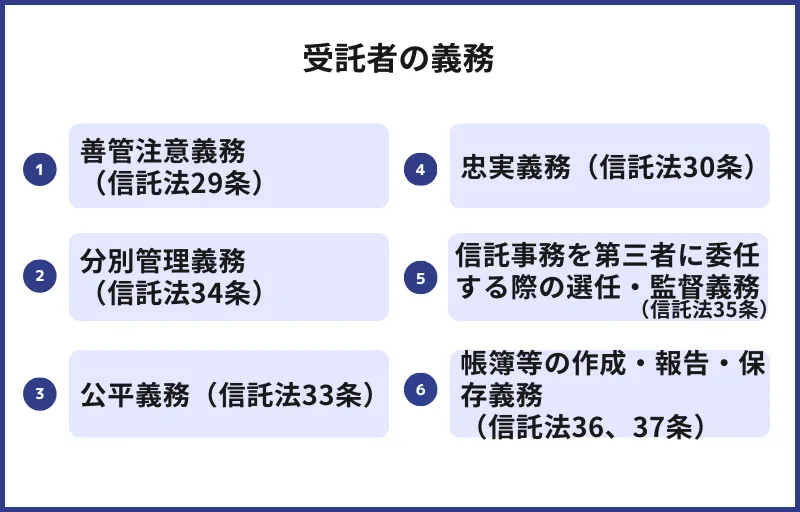

失敗例8. 受託者に権限と負担が集中してしまう

家族信託では、信託した財産管理の権限と負担の両方が受託者に集中します 。

なぜなら、家族信託において実際に財産の管理・運用業務を担うのは受託者であり、信託法においてさまざまな義務が定められているからです。

これらの義務により、受託者は信託財産に関する出費や収入を記録した帳簿を作成したり、税務署に書類を提出したりする必要があり、受託者の労力は大きくなります。

一方で、信託した不動産の売却金額や売却時期は受託者の一存によって決められるなど権限が大きく、適正に管理していたとしても受託者以外の相続人から不公平に思われる場合もあるでしょう。

とはいえ、受託者への報酬や、第二受託者を定めることによって、受託者の負担を軽減することは可能です。

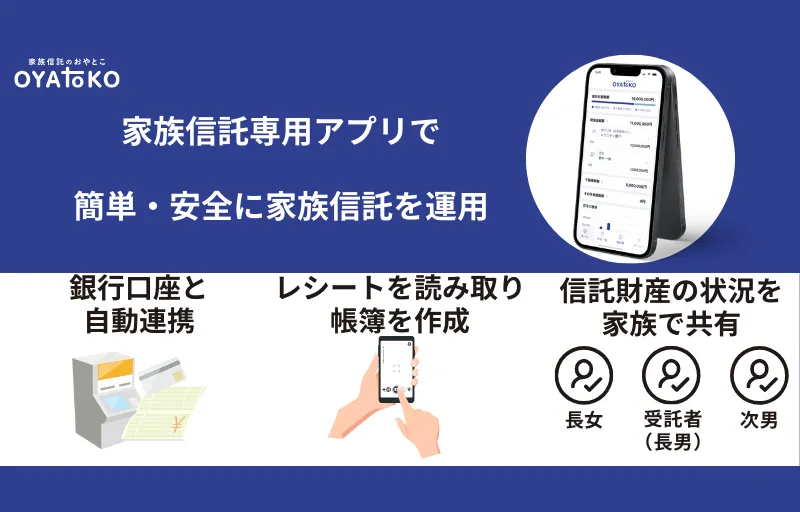

また、当社では信託財産の管理や記録をアプリ上で行える「家族信託専用アプリ」を提供しており、レシートから帳簿作成をしたり、信託財産の状況を家族で共有したりすることもできます。

対策次第で状況を改善できるため、家族信託を検討するときは関係者全員で十分に話し合いましょう。

失敗例9. 遺留分でトラブルが起こる

家族信託は、財産の継承についても定めることができますが、遺留分をめぐってトラブルが起こる可能性があります 。

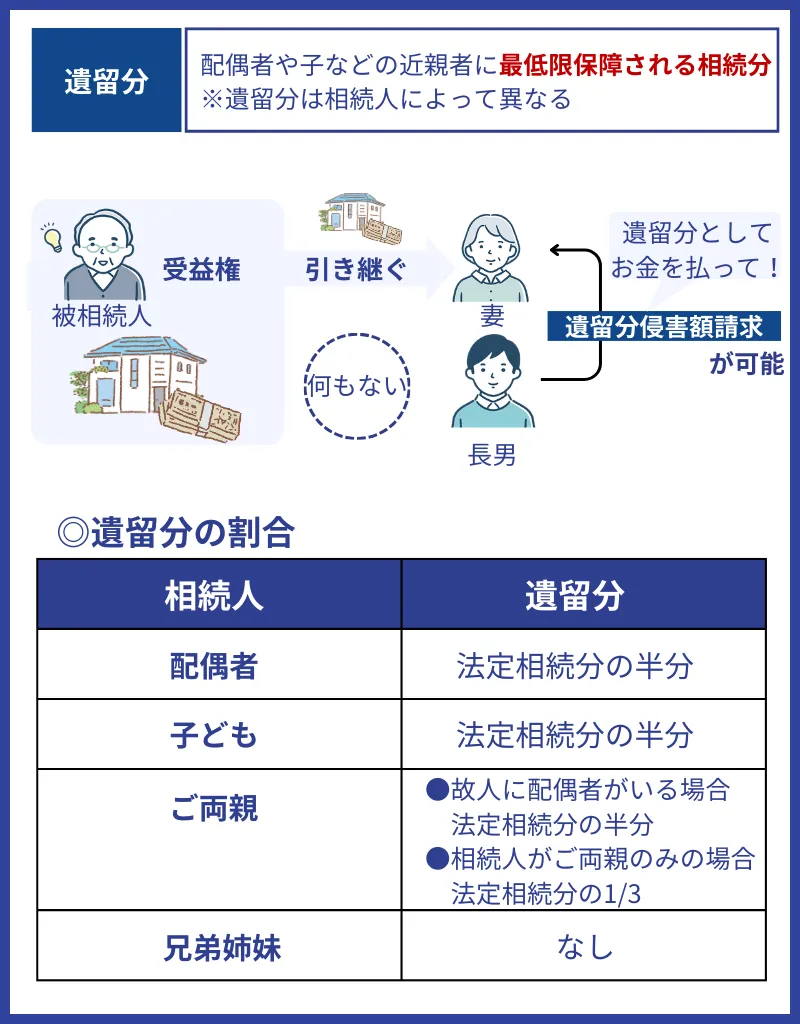

遺留分とは、相続の際に特定の相続人が遺産を相続できる最低限の取り分のことです。

もし、家族信託契約を遺留分を侵害するような内容にしてしまい、相続人から遺留分を請求された場合は支払いが必要となります。

遺留分の割合は、相続人の人数や家族構成などによって細かく決められており、以下の図のとおりです。

信託契約書を作成する際には遺留分にも配慮して作成し、将来的なトラブルをあらかじめ防ぐ必要があります。

後々になって後悔しないためにも、相続人全員が納得できる内容にするといった注意が必要です。

失敗例10. 依頼する専門家について調査が足りない

家族信託の組成を専門家に依頼する場合は、その専門家についてよく調べる必要があります 。

家族信託を取り扱う専門家は、司法書士や弁護士、税理士などがあげられますが、各資格を所有するすべての人が家族信託に精通しているとは限らないためです。

家族信託は契約をすれば終わりではなく、契約締結がスタート地点 です。

場合によっては、数十年といった長期間にわたって家族信託を継続するケースもあります。

契約内容は必要に応じて多少の変更は可能なものの、変更には労力を要するので、家族信託をする際には経験豊富な専門家に依頼するようにしましょう。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

失敗例11. 受託者が財産管理できなくなる

受託者が事故や病気などの理由で、財産管理の継続が困難になるケースも考えられます 。

特に、信託財産が受託者名義となる特性上、受託者が財産管理できない状態になった場合、財産が事実上凍結されてしまうことがあります。

そのため、対策として、第二受託者を決めておくことが効果的です。

「第二受託者」を設定しておけば、受託者に何かがあったとしても、そのまま第二受託者による財産管理が行えるため、信託が終了してしまったり、財産凍結が起こってしまったりするリスクも回避できます。

家族信託は長期にわたって継続する可能性が高いため、専門家に相談の上、慎重に計画を立てることをおすすめします。

失敗例12. 損益通算ができなくなる

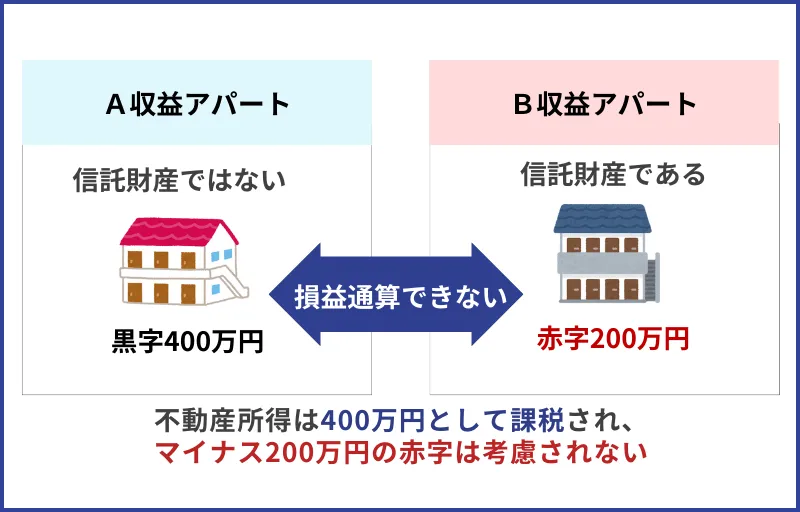

信託財産である不動産から生じた損失は、信託財産以外の所得と損益通算できません 。

なぜなら、家族信託において信託した不動産から生じた損失は、なかったこととみなされるためです(租税特別措置法41条の2)。

損益通算とは、同一人物が所有する損失と利益を相殺することを指します。

たとえば、信託財産の収益アパートに対して大規模修繕を行い、年間経費が収入を上回って赤字が生じたとしても、信託財産ではないアパートの収益と損益通算することはできません。

このような事例から、他に黒字の不動産を所有している場合は、思わぬ額の税金が発生し、後悔につながる可能性があります。

不動産収益のある方は、家族信託の締結前に専門家に相談し、慎重に家族信託の設計をしましょう。

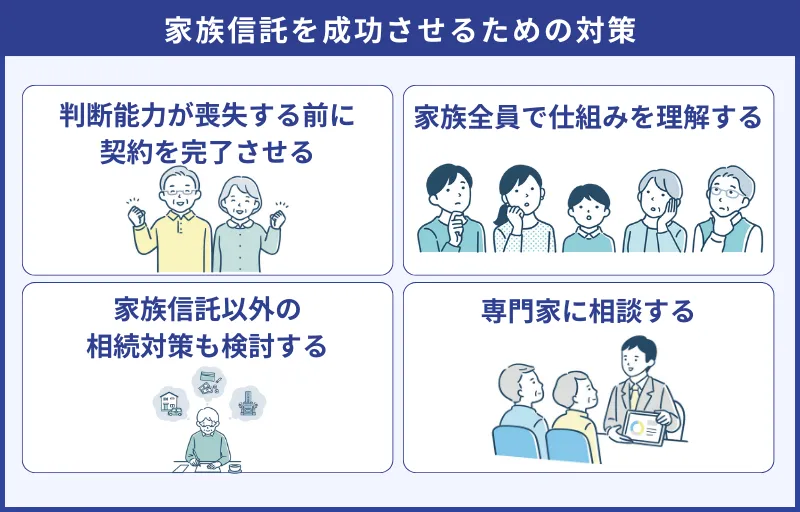

後悔せずに家族信託を成功させるための対策

後悔することなく家族信託を成功させるためには、事前対策が重要です。

- 認知症により、判断能力が喪失する前に契約を完了させる

- 家族全員で家族信託の仕組みを理解する

- 家族信託以外の相続対策も検討する

- 専門家に相談する

家族信託は正しい知識を身につけ、適切に運用できれば、認知症による資産凍結対策としてとても有効です。

本記事であげた失敗のリスクを回避するためにも、やるべき対策を詳しく見ていきましょう。

対策1. 認知症により、判断能力が喪失する前に契約を完了させる

失敗例1でもお伝えしたとおり、認知症によって判断能力が失われてしまうと契約行為ができなくなります 。

家族信託も契約行為のひとつであり、認知症を発症し、判断能力を失ったあとに締結することはできません。

したがって、親が元気で判断能力に問題のないうちに、早めに家族で将来について話し合い、専門家へ相談しましょう。

なお、認知症の診断があっても、ただちに家族信託が締結できなくなるわけではありません 。

認知症発症後の家族信託契約について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や最適なタイミングを徹底解説

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。

対策2. 家族全員で仕組みを理解する

家族信託を利用するならば、家族全員で仕組みを理解し、同意を得ることが重要です 。

「相談されなかった」「知らなかった」といった感情面での不安が生まれると、将来的にトラブルや揉めごとにつながる可能性があります。

また、家族信託の仕組みをよく知らずに契約締結してしまうと、あとから「こんなはずではなかった」と後悔する場合もあるでしょう。

このようなリスクを未然に防ぐためにも、推定相続人など可能な限りすべての親族から理解と同意を得て、納得のうえで家族信託を利用するのが理想です。

とはいえ、家族信託の仕組みを正しく説明する自信がなかったり、親族全員から同意を得るのが難しかったり、といったケースも考えられるでしょう。

そのような場合は、専門家に間に入ってもらうことで解決可能なケースもあります。

関係の近い親族よりも、第三者である専門家の話のほうが同意を得やすい側面もあるため、ぜひ一度専門家への相談を検討してみてください。

対策3. 家族信託以外の相続対策も検討する

家族信託の利用を検討する際は、家族信託の相続対策についても調べておくのがおすすめ です。

家族信託以外の相続対策を知り、比較することで、自分たち家族にとって家族信託が最適な相続対策かどうかを判断できます。

具体的に、家族信託以外に利用できる相続対策の例は以下のとおりです。

- 成年後見制度(法定後見・任意後見)

- 生前贈与

- 遺言書 など

しかし、家族信託も含めて、どの制度にもメリット・デメリットが存在します。

また、状況によっては家族信託単体として利用するのではなく、任意後見や遺言書と併用することも可能です。

「相続対策」といってもそれぞれ全く異なる制度のため、各制度の趣旨を理解して比較することで、後悔のない選択ができるでしょう。

なお、家族信託と成年後見制度の違いについては、以下の記事を参考にしてください。

家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?

高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。

対策4. 専門家に相談する

家族信託を検討する際は、経験豊富な専門家に相談しましょう 。

家族信託契約書は法的な妥当性・有効性を担保し、後々トラブルに発展しないよう設計することが重要だからです。

インターネット上でのひな形をそのまま使用し、自分たちだけで家族信託契約書を作成すると記載内容の抜け漏れや誤りの原因となり、受託者の財産管理・運用・処分に支障をきたす可能性もあります。

家族信託に精通した専門家に相談することでトラブルを回避できるだけでなく、より適切な方法の選択にもつながります。

加えて、依頼する専門家によっては、家族信託締結時だけでなく、アフターフォローを受けられるケースもあり、家族信託を運用していくうえで安心感を得られるでしょう。

ご家族にとってベストな選択・運用のためにも、家族信託の経験が豊富な専門家への相談をおすすめします。

なお、家族信託を相談する専門家の選び方にお悩みの場合は、以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもご覧ください。

家族信託はどこに相談すべき?専門家の選び方や相談事例を徹底解説!

家族信託は、どこに相談するのが一番良いのでしょうか。 司法書士、弁護士、税理士、または銀行や自治体など、相談先の選択肢が豊富にあるため、悩まれる方は多くいらっしゃいます。 本記事では、家族信託の相談先としておすすめの専門家や、その選び方をご紹介します。 また、具体的な事例も挙げて「家族信託がどのように活用できるのか」「そもそも家族信託は必要なのはどんなケースか」についても、掘り下げて解説していきます。 ぜひ参考にしてください。

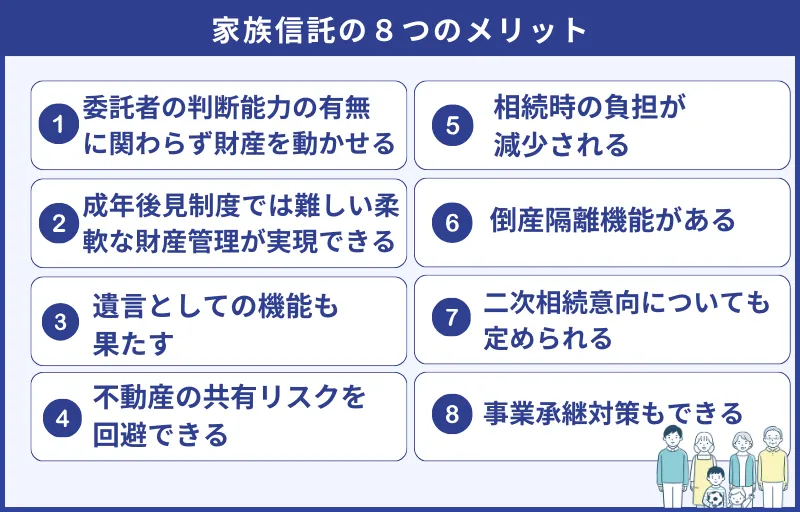

後悔ポイントだけじゃない!家族信託のメリット

これまで失敗例についてお伝えしてきましたが、家族信託にはメリットもたくさんあります 。

家族信託のメリット

- 委託者の判断能力の有無に関わらず財産を動かせる

- 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現できる

- 遺言としての機能も果たす

- 不動産の共有リスクを回避できる

- 相続時の負担が減少される

- 倒産隔離機能がある

- 二次相続以降についても定められる

- 事業承継対策もできる

家族信託には、トラブルに発展しやすい注意点があるのは事実です。

しかし、ご家族や保有する財産の状況によっては、メリットによる恩恵のほうが大きい場合もあります。

また、注意点は専門家に相談のうえ、しっかりと対策すれば回避することも可能です。

「後悔したくない」といった理由で家族信託の利用を迷われている方は、メリットもよく理解したうえで検討してみると良いでしょう。

なお、家族信託によるメリットを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

家族信託は意外な落とし穴に注意!専門家に相談して万全の対策を

家族信託には、状況によってトラブルに発展しやすい注意点が存在します。

しかし、家族信託の仕組みをしっかり理解し、事前にきちんと対策をすれば、失敗や後悔は避けられる可能性が高いです。

家族信託を利用して後悔しないためにも、経験豊富な専門家に相談し、早めに対策を始めましょう。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

- 家族信託で後悔するのはどんな時ですか?

ほとんどの家族信託の失敗は、家族信託の専門知識が不足しているために起こると言えます。

契約書の内容に誤りがあり契約書そのものが無効になったり、税金の知識がないために予期せぬ税金がかかってしうこともよくあります。

また、他の家族に十分に配慮しておらず後々の家族トラブルになるケースも散見されます。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶【家族信託の失敗と後悔】よくある家族信託の失敗事例12選

- 家族信託の費用はいくらですか?

家族信託を行う際にかかる費用は信託財産の1.1%程度が目安と言われています。

登記費用や公証役場の費用など、契約内容に応じて別途費用が発生することもあります。

経験豊富な専門家であれば、家族信託の費用を抑える方法を検討してくれるはずです。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイントとは?