親の介護は、多く場合には意図せず始まり、金銭的な課題が発生する可能性もあります。

基本的に介護にかかる費用は親のお金から支出することが多いようですが、不足する場合は子供が負担する必要もあり、負担額などが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では介護に必要な平均費用や、公的制度を活用した費用を抑える方法、親の介護費用に関するよくある質問 について解説していきます。

要約

- 親の介護にかかる一時的な費用は、公的制度の拡充などの影響もあり減少傾向

- 施設への入居費用を抑えたい場合、入居一時金が不要な公的施設を選ぶと良い

- 介護費用は親の資産で賄うのが一般的であり、資産状況を早めに把握することが大切

- 認知症による銀行口座、不動産などの資産凍結を防ぐには「家族信託」がおすすめ

- 身寄りのいない人でも、老後に施設に入ることは可能。実績豊富な専門家に相談を

親御様の介護費用などについて

お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

親御様の介護などの費用について、「何から考えるべき?」

「具体的に何をしたら良い?」 などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせ

に対応中。 サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

親の介護費用の目安とは?ケースごとに解説

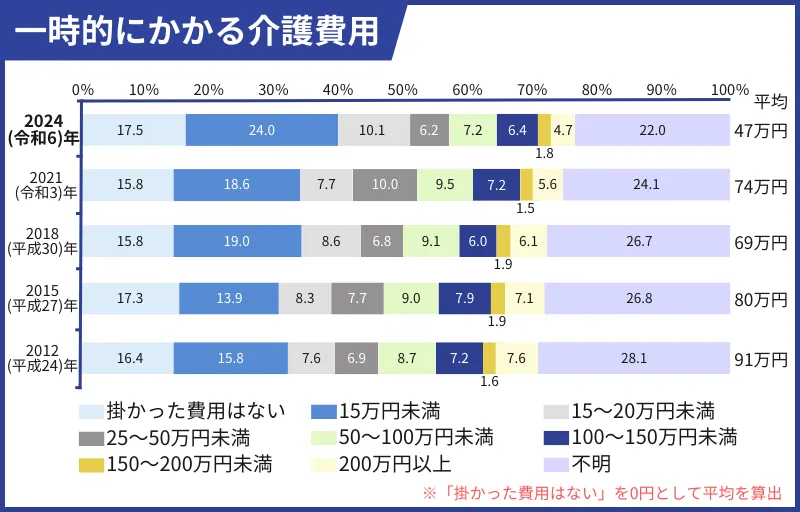

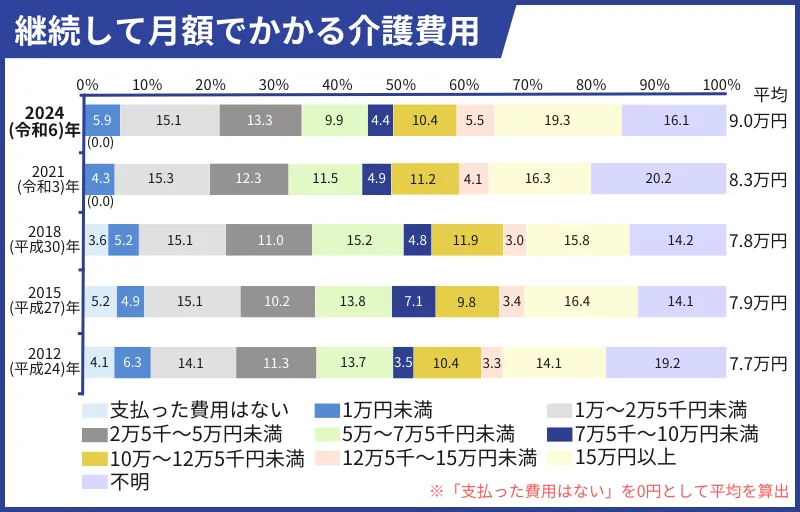

まずは、2024年11月に発行された、「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」(速報版)を参考に、介護費用の目安を確認してみましょう。

引用: 2024年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)|公益社団法人生命保険文化センター

こちらは1965年から3年毎に行っている調査です。

前回の2021年の結果に比べると、一時的な費用の平均額としては27万円減少し、月額費用の平均額としては7千円の増加となっています。

一時的な費用には、住宅の改造や介護用ベッドの購入などが含まれますが、「15万円未満」「掛かった費用はない」の割合が増えていることからも、後述する減免・助成制度などの拡充などが影響している可能性があります。

それに対して月額費用には、今回を含めた5回の中で最も高い金額であることからも、一概に費用が減っているとは言えない実態が見て取れます。

施設に入居した場合の1ヶ月の費用相場

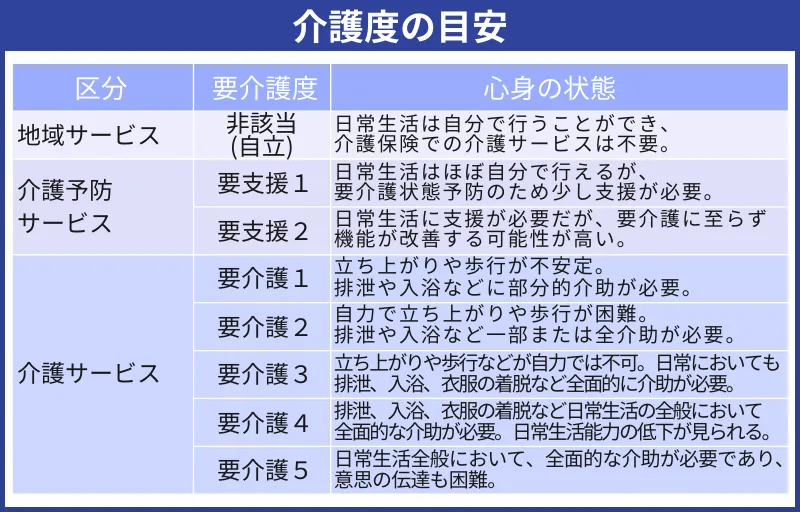

親の介護にかかる費用は、主に介護形態(施設又は在宅)と介護度により異なります。

介護度の目安については、以下の表を参照ください。

施設の場合では公的施設か民間施設かによって変動します。

まずは、公的施設と民間施設で介護する場合の費用相場を比較してみましょう。

公的施設の場合

公的な介護施設の場合、月額の利用料は約5~15万円と言われており、民間施設に比べると比較的低料金で利用できるのがメリット といえます。

参考: サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説|厚生労働省

利用する居室の広さやタイプによっても金額は異なりますが、上記の費用には生活に必要な居住費や食費、光熱費なども含まれていると考えると、後述する在宅介護の場合と比べても大きな負担とはいえない金額となっています。

また、初期費用である入居一時金も基本的には0円であることも公的施設の大きな特徴ですが、その分入居条件は民間施設に比べて厳しく、基本的には要介護認定1~5を受けた方を対象 としています。

近年の高齢化率の上昇などに伴い、公的施設においては入所希望者が年々増加しています。

入所にも時間がかかるため、民間施設を利用せざるを得ないケースも発生しています。

民間施設の場合

民間事業者の運営する施設の場合、月額の利用料は約15~30万円と言われており、公的施設に比べると2~3倍高くなっています。

しかし、公的施設に比べると、高齢者のニーズを満たすために多種多様なサービスを展開 していることがメリットといえます。

また、特徴として多くの施設において入居一時金がかかります。

最近では入居一時金が0円の施設も増えてきているものの、数十万円から数千万円かかるケースが多い現状があります。

ただし、公的施設に比べると入居条件が緩く、要介護認定を受けていない方でも幅広く受け入れているところもあります。 。

費用に関してまとめると、公的施設は国からの補助金で運営されているため、比較的安く設定されています 。

一方、民間施設では営利目的の側面もあるため、月額費用や初期費用が高額に設定 されている場合があります。

在宅で介護した場合の1ヶ月の費用相場

公益社団法人生命保険文化センター「2021年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、在宅介護にかかる月額費用の平均は約4.8万円と報告されています。

参考: 2021年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)|公益社団法人生命保険文化センター

在宅介護における費用の内訳としては、家賃、光熱費、食費、介護サービス料(訪問看護やヘルパー)に加え、ベッドや車いすなどの介護用品の購入費用や、自宅のリフォーム費用なども含まれます。

しかし、介護用品の購入費用や自宅のリフォーム費用については後述する介護保険から一定額の給付を受けられることもあり、施設介護に比べると費用は少なくなる傾向があります。

しかし、365日24時間体制で親を介護をする家族にとって、在宅介護は大きな負担となる可能性があります。

また高齢化が進む日本においては、「老老介護」が深刻な問題 とされています。

これは、65歳以上の高齢者同士が介護しあう状態を指し、体力的・精神的負担の大きさは想像にたやすいのではないでしょうか。

このような老老介護を防ぐためには、事前に親の資産状況を把握 しておくことや、事前に兄弟姉妹間で親の介護について話し合っておく こと、使える制度や対策について知っておくことが重要 です。

詳しくは以下の項目で解説していきます。

親の介護費用を払うのは?

そもそも、親の介護費用を払うのは誰なのか、法律などで定められているかを解説します。

法律やルールはあるのか

まず、前提として、親の介護費用を「誰が」「どのぐらい」出さないといけないという法律やルールなどは存在しません 。

あくまでも家族(当事者)間で決めることとされており、家族構成(子の兄弟姉妹の有無)によっても異なります。

ただし、「お金の負担がすべてではない」ということは認識しておく必要があります。

例えば兄弟姉妹がいる場合、同居や近居により直接的に介護する人もいれば、仕事や家庭の都合で時間が取れないことや距離が離れているため、その分介護費用を多く負担される人もいらっしゃいます。

しかし、中には、介護をきっかけに兄弟姉妹間の仲がこじれ、親の介護を押しつけ合うような結果になり、相続でも揉めて最悪の場合絶縁するケースも起きています。

これでは、介護に関わる人全員が体力的にも精神的にも疲弊しかねません。

それぞれのリソースやマンパワーを把握し、納得のいくまで話し合うことが大切 です。

また、介護施設に入居する際には保証人が必要となります。

子が保証人になるのが一般的に多く、仮に介護施設の利用料の支払いが遅れてしまった場合、保証人となった子が支払う必要がある点に注意が必要です。

親の資産状況を把握することが大切

介護費用は親の資産の中で賄う人が多いといわれています。

なぜなら、子にもご自身の生活があり、ご自身の老後資金を確保する必要があるためです。

そのため、親の介護プランを立てるには、親の資産状況を早い段階で把握することが大切 です。

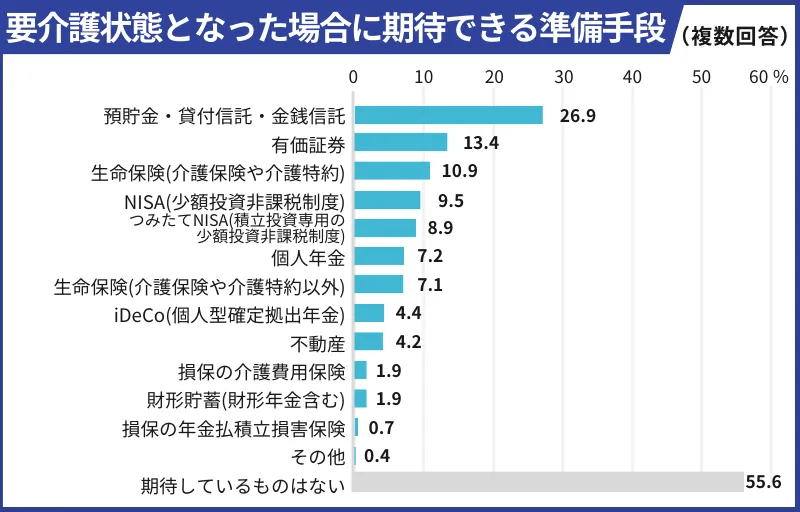

引用: 2024年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)|公益社団法人生命保険文化センター

こちらの調査結果によると、被介護者あるいは配偶者の大部分の方が預貯金、株などの有価証券、生命保険を介護費用に充てようと考えています。

また、NISAやiDeCoも準備手段の候補に挙がっていることから、預貯金や年金だけでは不安に感じていることも垣間見えます。

子としては、上記で挙げられている預貯金、年金、有価証券、生命保険、不動産などの資産を親が保有しているか、また同時に住宅ローンなどの負債があるかも把握しておきましょう。

また、親子間での話し合いや資産状況の把握については、親が認知症の診断を受ける前に確認しておくことが大切 です。

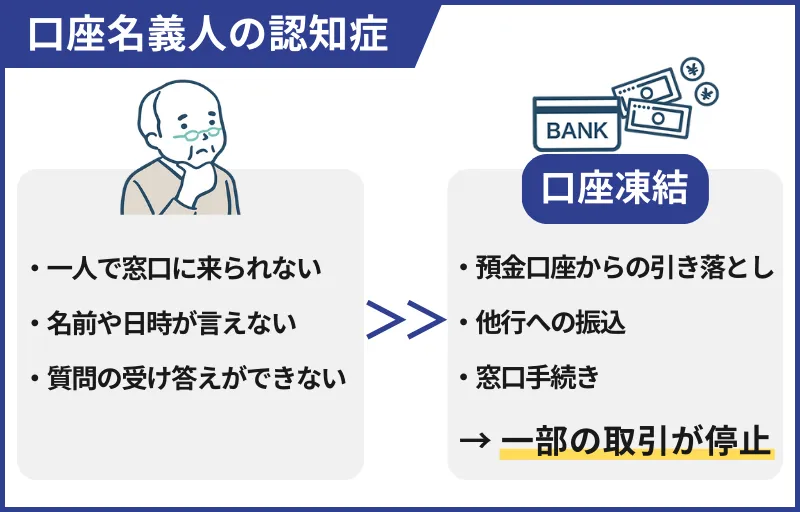

なぜなら、親が認知症により判断能力の喪失や低下が確認された場合、以下のようなことが起こりうるからです。

親が認知症により判断能力の喪失や低下が確認された場合に起こりうること

- 親の銀行口座から預金が下ろせなくなる(詐欺被害などを防ぐため)

- 親が事故や事件に巻き込まれる可能性が高まり、お金の管理も適切にできなくなる

- 親の所有する不動産を売却しよう(介護資金に充てよう)と思っても時間がかかる

- 相続人へどのように財産の承継するかについての意思(遺言)を確認できない

- 親の望む介護形態(施設又は在宅)や、葬儀の方法(散骨や樹木葬)を確認できない

認知症によるこのような事態を防ぐためには「成年後見制度」や「家族信託」などの選択肢がありますが、成年後見制度の利用においては裁判所や専門家が介入することで、本来希望していた柔軟な財産管理などが実現できない場合もあります。

一方、成年後見制度とは異なり、裁判所や専門家の介入なく、家族だけで柔軟な財産管理を実現する方法としては、後述する「家族信託 」がおすすめです。

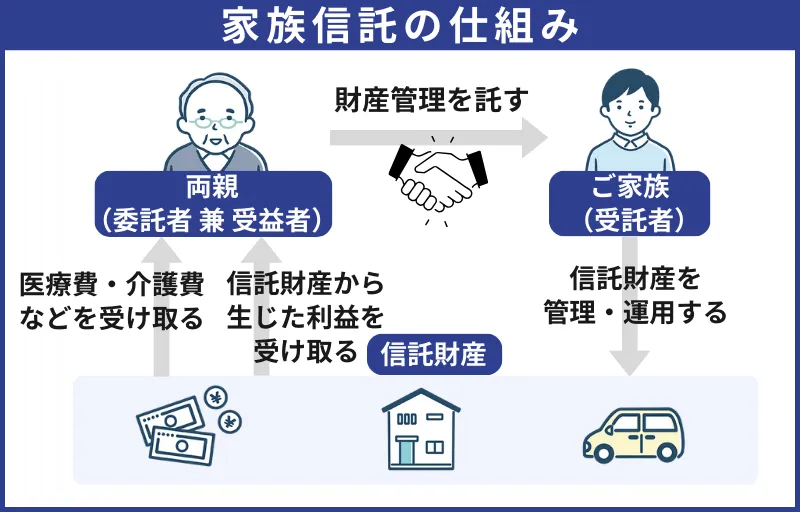

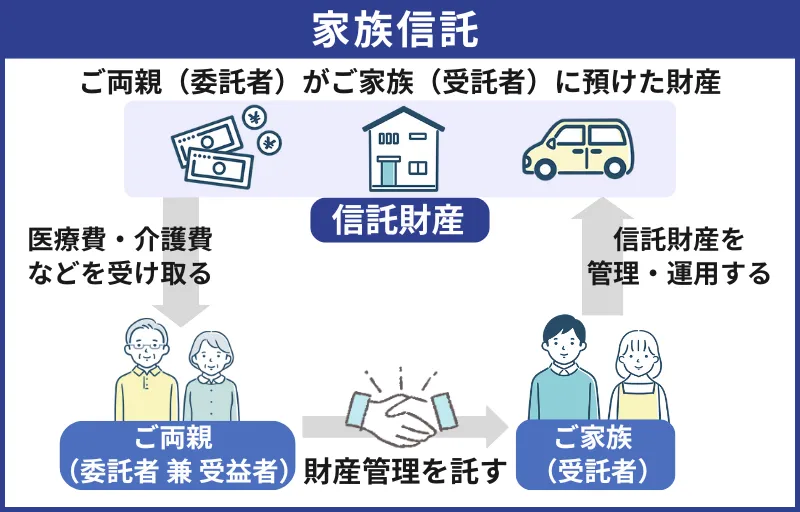

家族信託は、信頼できる家族などに財産を託す仕組みであり、親が子に対し、自分が認知症になった時に備えて財産の管理や運用、処分を任せることが可能となります。

家族信託の仕組みは、下の図のようになっています。

親御様の認知症対策で

お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

親御様が認知症になった場合に備えて、「何から考えるべき?」

「具体的に何をしたら良い?」 などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせ

に対応中。 サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

親が認知症になったときのお金の管理方法4選!事前にできる対策やトラブル事例も解説

親が認知症になったときのお金の管理について、お悩みの方も多いのではないでしょうか。 本記事では、認知症になると起こり得る金銭トラブル事例や親の認知症を見据えたお金の管理方法、具体的な相談先まで詳しく解説します。

「親が認知症になったら」やるべきこと・注意点を解説

親が認知症かも、と思ったときにまずやるべきことをわかりやすく解説していきます。認知症を放置せず、日々のサポート・介護・財産管理・未来の相続の全てにおいて、早めの対策に勝る対策はありません。専門家に相談しながら、一つずつ対策を立てていきましょう。

親のお金で介護費用が賄えない場合の対処法

親の資産状況によっては、親のお金だけでは介護費用の工面が難しいケースもあります。

その場合、介護費用の負担を軽くできる対処法を検討しましょう。

具体的には、以下のようなものがあります。

介護費用の負担を軽減するための対処法

- 費用を抑えられる施設に移る

- ケアマネジャーなどの専門家に相談する

- 世帯分離する

- 障がい者控除が適用できるか確認する

それぞれ解説します。

費用を抑えられる施設に移る

先述の通り、公的な介護施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)の場合、入居一時金などの初期費用の支払いが原則不要 であり、月額費用も比較的低額で利用できます。

一方、民間の介護施設の場合、営利目的で運営している側面もあることから、入居一時金などの初期費用や月額費用も高額になる傾向があります。

ただし、公的な介護施設は入所希望者が多くいらっしゃいます。

そのため、費用を抑えたい方は在宅介護を行いつつ、介護度の低い段階から入所希望をしておくのも一つの手でしょう。

ケアマネジャーなどの専門家に相談する

ケアマネジャーとは、地域包括センターに在籍する介護支援専門員 を指します。

要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにするため、ケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整をすることが主な業務となります。

また、社会福祉士などの専門家とも連携しているケースが多く、介護保険制度を利用する際の相談や、入居できる施設の紹介を受けられることがメリットです。

ご家族など、介護者の関係者であれば無料で相談できますので、必要に応じて相談してみるとよいでしょう。

世帯分離する

世帯分離とは、同じ住所に住む家族の住民票を2つ以上の世帯に分ける ことを指します。

世帯分離を行うことにより、介護保険サービスの自己負担額や住民税を軽減できるなどのメリットがあります。

介護保険サービスの自己負担額は世帯の所得によって決まるため、世帯を分離することで親の所得のみが介護費用負担額の算定材料となります。

例えば、既に定年した高齢の両親の所得が少なく、大手企業に勤める子の所得が多い場合、世帯分離をすることで保険料や住民税などが安くなります。

ただし、世帯分離においてはデメリットもあります。

具体的には、扶養手当や家族手当が使えなくなる、生活費や家賃が増える、家族関係が希薄になり孤独感を感じやすくなる、といった点が挙げられます。

世帯分離には、家族構成やライフスタイルによってメリットとデメリットがあります。

分離後の各世帯の保険料や税金を事前にシミュレーションし、慎重に判断することが大切です。

障がい者控除が適用できるか確認する

障がい者控除は本人または控除対象配偶者や扶養親族が、所得税法上の障がい者に該当する場合に受けられる控除 です。

障がい者控除は障がい者手帳を保有する方限定の控除と思われがちですが、障がい者手帳がなくても、要介護認定を受けている65歳以上の方であれば適用できる可能性があります。

自治体により認定要件は異なるため、ホームページをチェックしたり、窓口に問い合わせたりして適用できるか確認してみましょう。

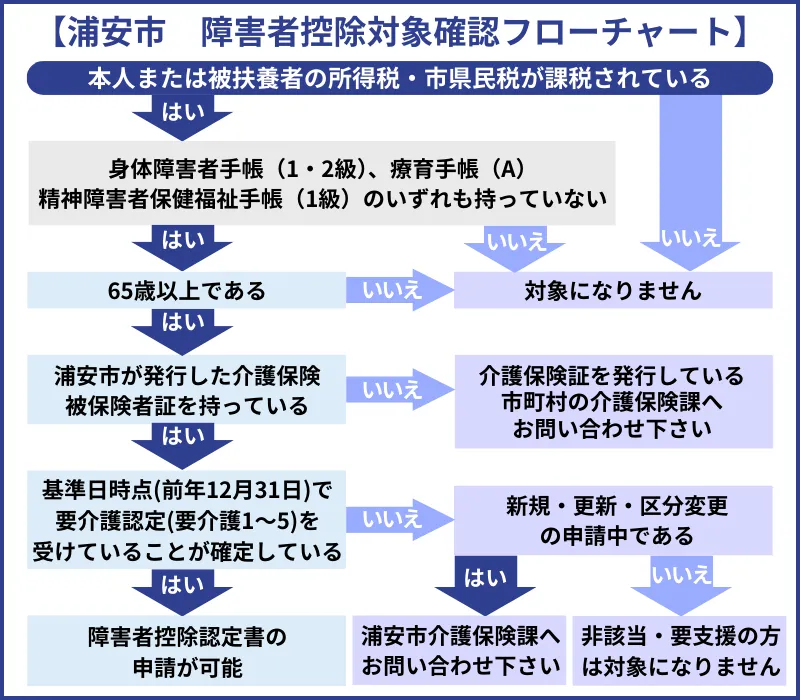

参考までに、「千葉県浦安市」の場合について、浦安市役所のホームページから引用します。

障害者手帳を持っていない方でも、基準日に要介護認定(要介護1から5)を受けている65歳以上の方は、所得税法施行令および地方税法施行令の規定により、障がい者控除の対象となります。

対象となる方

次の要件に当てはまる方に、毎年1月中旬に介護保険課から申請書を郵送しています。

- 基準日(前年12月31日)の時点で要介護1から5の認定をお持ちの65歳以上の方

- 基準日(前年12月31日)の時点で要介護1から5の認定をお持ちの65歳以上の方

注記:身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(最重度・重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のうちいずれかを持っている方は、手帳での控除の申告が可能であるため、申請の必要はありません

引用 浦安市ホームページ 要介護認定を受けている方の障害者控除

障がい者控除の対象になるかどうかは、次のフローチャートからも確認ができます。

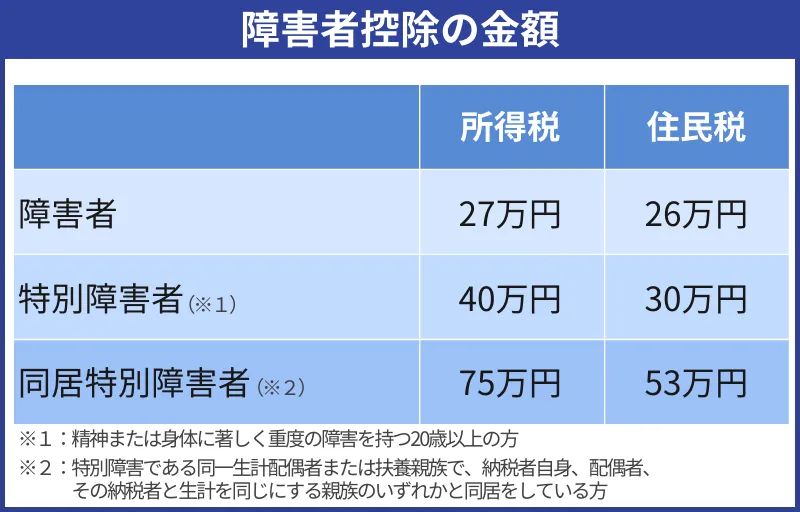

また、仮に障がい者控除を適用できた場合、以下の金額が所得金額から差し引かれます。

親の介護に利用できる減免・助成制度

親の介護に利用できる減免・助成制度については、主に以下のものがあります。

介護に利用できる減免・助成制度

- 介護保険制度

- 高額介護サービス制度

- 高額医療・高額介護合算療養費制度

- 特定入所者介護サービス費

- 生活保護

それぞれ解説します。

介護保険制度

介護保険制度とは、要介護あるいは要支援認定を受けて、介護保険のサービスを所得に応じて1割から3割の自己負担額で受けられる公的な制度 です。

65歳以上の高齢者(第1号被保険者)または、40~64歳の特定疾病患者(第2号被保険者)のうち、老化に起因する疾病によって要介護認定を受けた場合に利用可能な制度であり、具体的には以下のようなサービスを受けられます。

介護保険制度で受けられるサービス

- 居宅介護支援(ケアプランの作成、家族の相談への対応)

- 居宅サービス(訪問看護やデイサービスの利用の援助)

- 施設サービス(特別養護老人ホームなどへの入所)

- 福祉用具に関するサービス(介護用ベッドや車いすなどのレンタル)

- 住宅改修(バリアフリー化)

高額介護サービス制度

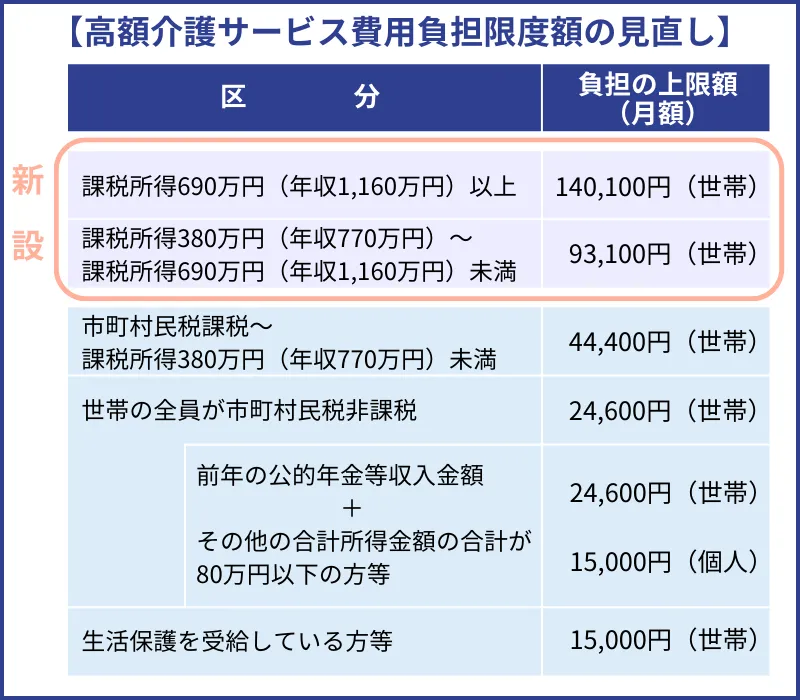

高額介護サービス費とは、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、 超えた分が払い戻される制度 です。

一般的な所得の方の負担限度額は月額 44,400円です。

なお、令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行っています。

詳しくは以下の表及び、厚生労働省の資料を参照ください。

引用: 厚生労働省|令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

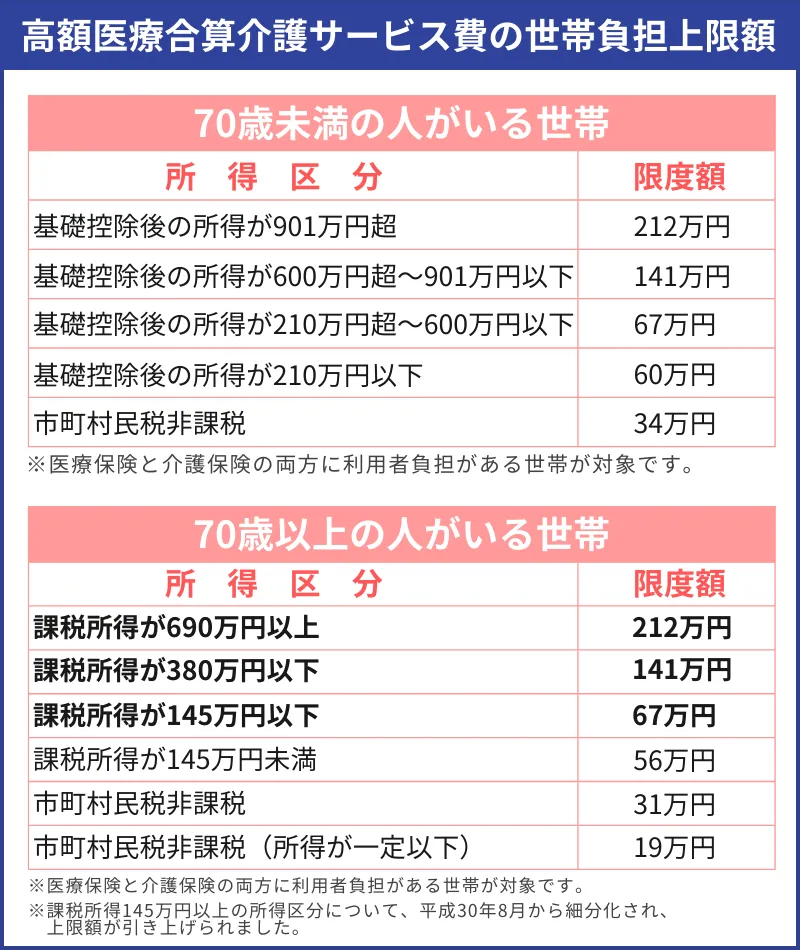

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額を超えた場合 、支給申請をすることにより、その超えた額が支給される制度 です。

自己負担限度額(年額)については、主に年齢と所得により大きく異なります。

参考までに、「大阪府大阪市」の場合について、大阪市役所のホームページから引用します。

引用: 大阪府|高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、介護保険施設に入居している方で資産や所得が一定以下の場合に、負担限度額を超えた部分の居住費及び食費が介護保険から支給される制度 です。

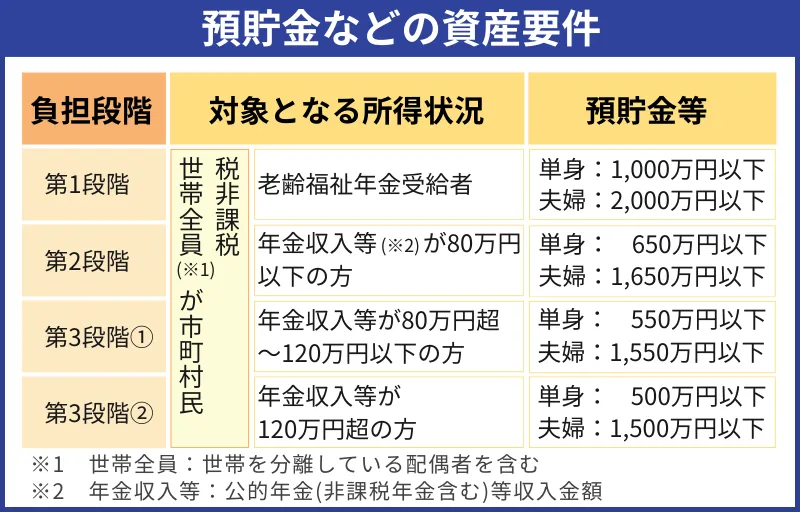

対象となる方は、次の要件を全て満たす必要があります。

特定入所者介護サービス費対象要件

- 介護認定を受けている

- 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税である

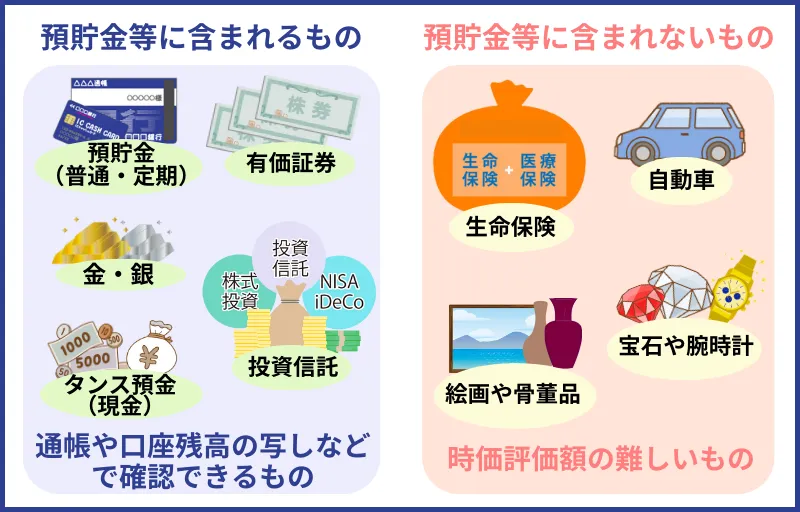

- 預貯金等が下表の資産要件を満たしている

なお、預貯金等の金額により負担段階が決まり、1日当たりの負担限度額を設定しています。

上記表にある、資産要件として認められる預貯金等の詳細に関しては以下の図の通りです。

また、令和6年8月からは特定入所者介護(予防)サービス費の見直しがされているため、以下の厚生労働省の資料も参考にしてみてください。

参考: 厚生労働省|令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼について

生活保護

受給においては審査が必要ですが、以下のような条件を満たし、本当に生活に困窮していると認められた場合、生活保護を受給できる可能性があります。

生活保護受給条件

- 最低生活費が厚生労働省の定める基準を下回っている

- 病気や障がいなどが原因で働きたくても働けない

- 生活費に充てる預貯金や土地などの財産がない

- 年金制度や国の公的融資など他の制度を利用しても生活費が足りない

- 親族等からも援助を受けられない

なお、生活保護といっても、生活にかかわるすべてを生活保護費で賄うわけではありません。

収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されるケースもあります。

参考1:

厚生労働省|生活保護制度 お住まいの地域の級地を確認

参考2:

厚生労働省|生活保護制度 生活扶助基準額について

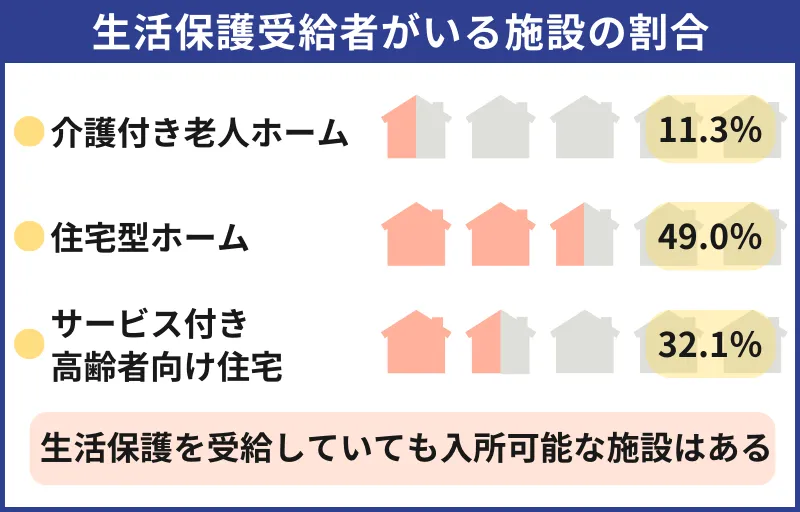

また、生活保護を受けながらでも入居できる有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅も存在します。

全国有料老人ホーム協会の調査によると、生活保護受給者がいる施設の割合は以下の結果となりました。

参考: 平成25年度有料老人ホーム・サービス月高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書|公益社団法人全国有料老人ホーム協会

生活保護を受給したからといって施設に入居できなくなるわけではないため、早い段階から市区町村や社会福祉協議会のケアマネジャー、ケースワーカーに相談するとよいでしょう。

家族信託を活用し、不動産の売却で介護費用を捻出した事例

さて、先述の通り、親(名義人)が認知症の診断を受けて判断能力が低下していることを銀行が確認した場合、銀行口座が事実上凍結される可能性 があります。

認知症により名義人の判断能力が低下し、悪徳業者の勧誘や振り込め詐欺などの被害に巻き込まれることを防ぐためです。

なお、現金の引き落としや定期預金の解約など、一部の手続きは制限されますが、自動引き落とし(家賃・公共料金など)や他口座からの振込などは継続して行われます。

親の介護費用は親の資産から捻出する場合が多い一方、この場合、例え子でも親の銀行口座内の預貯金を勝手に引き出せなくなります。

これにより「資産凍結の状態」に陥り、親の資産から介護費用を捻出する計画が頓挫して困っているというケースも実際に散見されます。

その対策として先述した「家族信託」の活用により、介護費用を捻出した事例を紹介します。

<事例>

Aさんは、母に物忘れが出始めたことをきっかけに、母名義の自宅を売却し、介護施設の入居費用を捻出しようと計画していました。

自宅の売却を不動産会社に依頼しようとしたところ、認知症になり判断能力が低下していることが判明すると、息子のAさんでも不動産が売却できなくなることを知りました。

困ったAさんは「家族信託」の存在を知り、家族信託サービスを行っている会社に依頼した結果、Aさん(受託者)が母(委託者)の代わりに自宅の売却を行い、施設費用を捻出することができました。

上記の事例のように、家族信託を活用 し財産の管理・運用を委託者から受託者へ託しておけば、委託者が認知症になったとしても、受託者が銀行口座からの引き出し、不動産の売却などの財産管理を滞りなく行える ようになります。

家族信託は、口座凍結を含めた「資産凍結を防ぐ」 ことができる制度です。

その他にも、家族信託を利用するメリットは複数あります。

家族信託で財産を信託しておくメリット

- 委託者が認知症になっても滞りなく財産の管理や運用が行える

- 成年後見制度より柔軟に財産の管理・運用が行える

- 委託者が亡くなってからの財産承継についても定められる(遺言の代用になる)

家族信託のメリットや具体的な進め方については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

親の介護費用に関してのよくある質問

最後に、親の介護費用に関してのよくある質問についてまとめました。

Q.親の介護費用は確定申告の際に、医療費控除の対象になりますか?

A.介護老人保健施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

なお、介護老人保健施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

詳しくは、以下についてもご確認ください。

参考: 国税庁|No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

Q.親の介護費用を子供が負担した際に、贈与税は課されますか?

A.要介護者の生活を維持するためにかかる費用は生活費という扱いになり、贈与にはあたりません。よって、子が親の介護費用を負担しても贈与税は課されません。

こちらは、以下の相続税法第21条の3にも明記されています。

贈与税の非課税財産

第二十一条の三次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

引用: e-GOV 法令検索 相続税法

ただし、相場よりも高額な入居一時金が必要な民間施設(介護付き有料老人ホームなど)に入居する際には注意が必要です。

実際に、入居一時金が贈与税の対象となったことで、その取り消しを求めて争った事例を紹介します。

入居一時金として945万円を支払われた方と1億3,370万円を支払われた方がいます。

前者では贈与税が取り消され、後者では贈与税の取り消しは認められませんでした。

ポイントは、入居一時金が「普段の生活に必要な費用」として認められるかどうかです。

後者の施設においては、フィットネスジムやプール、エステなど「通常の生活以上の」設備が整っていました。

豪華な設備のための高い入居一時金は生活費とは認められず、贈与税の対象となりました。

参考までに、 LIFULL介護 の記事によると、「入居者100人が有料老人ホームの入居に支払った入居一時金の平均は508万円」との結果も出ています。

このように入居一時金が相場よりも高い老人ホームに入居する場合、贈与税が課せられることもあるため注意しましょう。

Q.親の介護費用を支払わない兄弟に請求できますか?

A.介護をしない兄弟姉妹にも介護費用を請求することは可能です。

こちらは、以下の民法第877条にも明記されています。

扶養義務者

第八百七十七条 直系血族(※)及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

※父母、祖父母、子ども、孫など

引用: e-GOV 法令検索 相続税法

ポイントは、実際に介護を行っているかどうかに関係なく、兄弟姉妹全員に経済的な支援を求めることができるという点です。

また、万が一話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に扶養請求調停を申し立てることで、適正な費用分担などについて調停委員の助言を得ることもできます。

ただし、介護においては特別な事情がある場合も多いため、詳しくは信頼できる弁護士などに相談することをおすすめします。

公的制度などを活用すれば親の介護費用は抑えられる

介護にはさまざまな費用がかかります。

比較的費用の安い公的施設は入所希望者が多いため、すぐに施設に入居できない可能性もあります。

そのような事態も考慮し、親が認知症などを発症する前の段階から家族プランを話し合い、相談先を検討しておく必要があります。

「安心した将来を過ごしたい」と考えるのであれば、親子ともに体力や気力のある元気なうちから対策を始めましょう。

親御様の将来のこと

をお考えの方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

親御様の将来について、「何から考えるべき?」

「具体的に何をしたら良い?」 などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせ

に対応中。 サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する