「後見監督人」とは後見人による事務が適正に行われているかどうかを監督する 役割を持つ人です。

任意後見制度では「任意後見監督人」の選任が必須となっていますが、法定後見制度では後見監督人が選任されないケースもあります。

後見監督人に専門家が選任されると、その分報酬の支払いも必要です。

「後見監督人はどんなケースで選任されるのか?」

「後見監督人への報酬はいくらかかるのか?」

気になる方も多いでしょう。

そこで本記事では、後見監督人の役割や選任されやすいケース、報酬の目安などについてわかりやすく解説します。

要約

- 後見監督人は家庭裁判所によって選任される

- 後見監督人には、弁護士、司法書士などの専門家が就任する場合が多い

- 毎月の報酬は、成年後見制度を利用している間は継続して支払う必要がある

- 家族信託と任意後見制度の併用という選択肢も検討材料の中に入れてみる

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

家族信託の「おやとこ」では、家族で安心安全に財産管理を行うサポート

をしています。

ぜひ無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する

目次

後見監督人とは

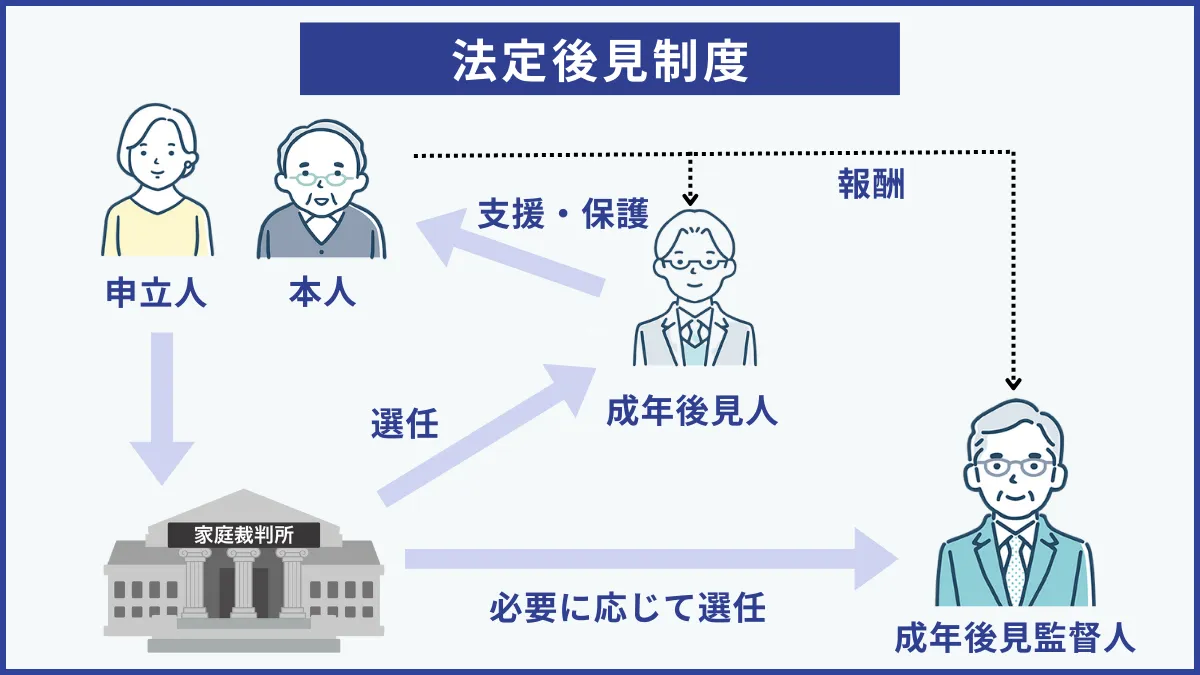

後見監督人 とは、成年後見制度における「後見人を監督する立場にある人」のことで、家庭裁判所からの選任によって就任します。

この章では、後見人と後見監督人の違いや、後見監督人の役割について解説します。

後見人と後見監督人の違い

まず、「後見人」と「後見監督人」との違いについてですが、本人に代わって財産管理や法的な手続きを行うのが「後見人」 です。

これに対し、財産管理がきちんと行われているか、不正な行為はないか、不適切な対応をしていないかなど、後見人の仕事をチェックする仕事が「後見監督人」 です。

後見監督人の必要性と役割

後見監督人は、後見人が適切に財産管理を行っているかどうかを見守る役割を担っています。

特に、後見人が親族など専門職でない場合、制度や法律への理解に差があることから、第三者によるサポートが重要になるとされています。

実際、裁判所が公表している「後見人等による不正事例(平成23年~令和4年まで)」によると、専門職以外の後見人による不適切な管理が指摘されたケースが多く見られます。

これを受けて、後見制度では、透明性と適正な運用を保つために後見監督人の設置がされるようになりました。

引用元: 裁判所「後見人等による不正事例(平成23年~令和4年まで)」

かつては家庭裁判所の監督だけで対応をしていましたが、近年では高齢化の流れで成年後見を必要とする人が年々増加しており、家庭裁判所だけでは細部まで手が回らず監督をしきれない、という問題が表面化してきました。

この様な状況による必要性から、外部の後見監督人へ監督業務を委託する制度を設けたという経緯があります。

後見人があまり法律に詳しくない場合、後見監督人は、法律などの専門的な視点からアドバイスを行うなどのサポート業務も行います。

そのため、後見監督人には、弁護士や司法書士などの専門家が就任することが多いという現状です。

後見監督人が導入された背景

成年後見制度における後見監督人制度は、2000年の民法改正で導入されました。

それ以前の禁治産・準禁治産制度では、後見人への監督は家庭裁判所が直接行っていましたが、以下のような社会的背景から、より綿密な監督体制の整備が必要とされたのです。

高齢化社会の進展に伴う後見案件の増加

- 認知症高齢者の増加

- 単身世帯や核家族化の進行による後見ニーズの高まり

- 後見制度利用者数の増加

後見人による不正事案の発生

- 親族後見人による預貯金の着服事例の増加

- 財産の私的流用や不適切な管理の発覚

- 専門職後見人でも一部で不正が発生

家庭裁判所の監督体制の限界

- 後見案件の増加による監督業務の肥大化

- 裁判所職員のマンパワー不足

- 定期的な報告確認以外の細かな監督が困難

これらの課題に対応するため、後見監督人制度が導入され、より実効性のある監督体制の構築が図られました。

特に、財産管理が複雑な案件や、後見人の能力に不安がある場合などには、専門職である後見監督人を選任することで、きめ細かな監督とサポートが可能となったのです。

また、2016年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が制定されたことで、後見制度の適正な運用がより一層重視されるようになり、後見監督人に対する期待は年々高まっています。

後見監督人には法定後見監督人と任意後見監督人の2種類がある

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があり、それぞれに監督人が置かれる場合があります。

この章では、法定後見監督人と任意後見監督人の違いや、それぞれの職務内容について詳しく解説します。

法定後見制度と任意後見制度との違い

まず、法定後見制度と任意後見制度の違いについて説明します。

法定後見制度は判断能力が低下した高齢者の方を法的に保護・支援する 制度です。

家庭裁判所が本人の状況に応じて最適な法定後見人を選任し、その法定後見人が財産管理や身上監護を行います。

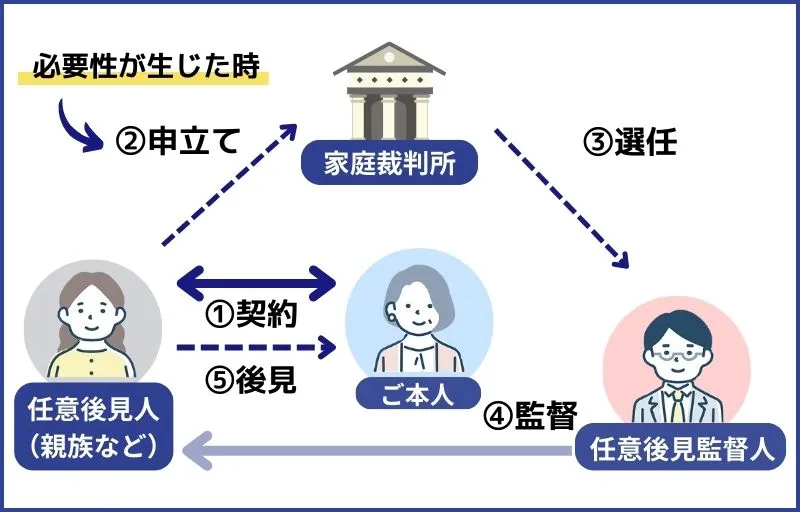

一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有しているうち に、将来判断能力が低下した場合に備えて、自身で選んだ任意後見人との間で、支援内容などをあらかじめ契約しておく制度です。

判断能力が低下した後には、その契約に基づき、任意後見人がご本人を保護・支援します。

法定後見制度と比べて柔軟に運用ができるため、近年利用者が増えています。

法定後見監督人と任意後見監督人との違い

つぎに、法定後見監督人と任意後見監督人との違いについて説明します。

法定後見制度において選ばれるのが「法定後見監督人」、任意後見制度で選ばれるのが「任意後見監督人」 です。

後見人の仕事を監督するという点で両者は同じですが、任意後見制度では、「任意後見監督人」が選任されないと後見が開始されません。

これに対し、法定後見制度では、条件や状況に応じて「法定後見監督人」が選任される点が大きく異なります。

法定後見監督人の職務内容

法定後見監督人の職務は、法定後見人が適正に財産管理を行っているかを監督し、被後見人の財産を守ることが目的です。

法定後見では、障がいや判断能力の低下具合によって「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分類され、家庭裁判所によって、それぞれ「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」を選任し、法的な支援をします。

法定後見監督人の主な職務は以下の内容となります。

法定後見監督人の主な職務内容

- 法定後見人が行った業務の報告を求める、業務報告書の確認

- 財産目録の作成状況の確認

- 財産の調査

- 法定後見人に不正があった場合の報告

- 本人と後見人の利益が相反した場合には本人側に立つ

任意後見監督人の職務内容

任意後見監督人は、任意後見人が後見事務を契約書の内容どおり、適正に行っているかを監督し、定期的に家庭裁判所へ報告をすることが職務の目的です。

任意後見監督人の主な職務は以下の内容となります。

任意後見監督人の主な職務内容

下記の項目が「任意後見契約」の内容どおり適正に行われているかを監督する

- 任意後見人が行った業務の報告を求める、業務報告書の確認

- 財産目録の作成状況の確認

- 財産の調査

- 任意後見人に不正があった場合の報告

- 本人と後見人の利益が相反した場合には本人側に立つ

成年後見制度に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

法定後見制度で監督人がつく場合とつかない場合との違い

法定後見制度において、監督人がつく場合とつかない場合では、以下のような違いがあります。

| 項目 | 監督人がつく場合 | 監督人がつかない場合 |

|---|---|---|

| 監督体制 | ・後見監督人による定期的な確認 ・財産管理状況の詳細なチェック ・専門的な観点からの助言や指導 | ・家庭裁判所による年1回程度の定期報告チェック ・不正発覚までに時間がかかる可能性 ・専門的なアドバイスを受けにくい |

| 後見事務の進め方 | ・重要な判断時に専門家の意見を得られる ・財産管理の方針について相談可能 ・適切な対応方法について随時指導を受けられる | ・後見人が単独で判断を行う必要がある ・不安な点は家庭裁判所に確認が必要 ・専門的な判断が必要な場で別途相談先を探す必要あり |

| コスト | ・後見監督人への報酬が必要 ・定期的な報告書作成などの事務負担増加 | ・監督人への報酬は不要 ・家庭裁判所への報告のみで済む |

| 不正防止効果 | ・二重チェック体制による不正の未然防止 ・早期発見・早期対応が可能 ・定期的な確認による抑止効果 | ・不正の発見が遅れる可能性 ・後見人の自己規律に依存 ・家庭裁判所の監督のみに頼ることになる |

このように、監督人の有無によって監督体制や後見事務の進め方、コスト面などに様々な違いが生じます。

特に財産が多額な場合や、後見事務が複雑な場合には、監督人をつけることでより安全な後見制度の運用が可能となるでしょう。

法定後見監督人が選任される条件や手続きについて

法定後見監督人を選任するか否かは、家庭裁判所によって決定されます。

この章では、法定後見監督人が選任されやすいケースや手続き方法などについて解説します。

法定後見監督人の選任

法定後見監督人は必ずしも選任される訳ではありませんが、後見監督人選任の申し立てをした場合や、家庭裁判所の判断によって必要と判断された場合に選任されます。

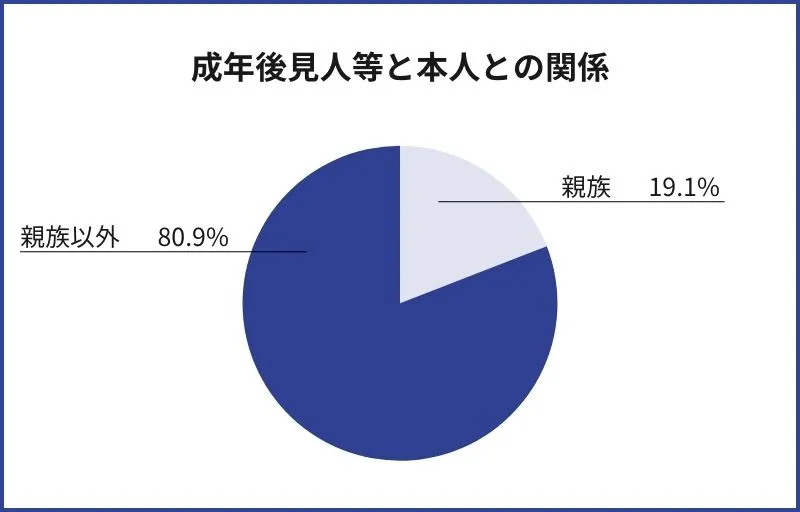

最高裁判所によると、後見開始、保佐開始及び補助開始事件(36,923件)のうち、後見監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人を含む)が選任されたものは1,256件であり、全体の約3.4%でした。

この割合は、成年後見人等に選任されるのは親族以外の専門家であるケースが多い(成年後見人が選任された全体数のうち約80.9%が親族以外の専門家である)ことが背景にあると考えられます。

出典: 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―」

法定後見監督人が選任されやすいケース

この章では、法定後見監督人が選任されやすいケースについてわかりやすく解説します。

以下は、家庭裁判所が法定監督人を選任することが多いケースです。

法定後見監督人が選任されやすいケース

- 預貯金などの金額や流動資産の額が大きい場合

- 親族間の関係でもめごとや反発がある場合

- 選任された後見人が高齢である、若すぎるなどの理由で後見事務に不安がある場合

- 遺産分割協議の場面において、後見人と被後見人の間でお互いの利益が相反する場合

- 財産の状況が不明確であり、定期的に確認が必要である場合

- 法律などの専門家ではない親族が後見人に就任した場合

- 後見監督人の選任の申立てをした場合

預貯金などの金額や流動資産の額が大きい場合

管理をする預金の金額や収入額が大きい場合、収益不動産がある場合などは、不正防止徹底の必要性から、財産管理ができる人が後見人に選任されたとしても、後見監督人が選任される傾向にあります。

東京家庭裁判所後見センターでは、現金化しやすい銀行預金や株券などの流動資産が概ね1,000万円以上となる場合には、後見監督人を選任する方針であるとしています。

親族間の関係でもめごとや反発がある場合

親族間で揉めていて関係性が良くない場合、後見人になる人について親族の中で反対意見や不満がある場合などは、被後見人の利益を損なう危険性があるため、後見監督人が選任されやすくなります。

選任された後見人が高齢である、若すぎるなどの理由で後見事務に不安がある場合

選任された後見人が高齢で体調に不安がある場合、年齢がまだ若すぎて後見事務の遂行に不安が感じられる場合などは、後見人をサポートする役目として、後見監督人が選任されることがあります。

遺産分割協議などの場面で、後見人と被後見人の利益が相反する場合

遺産分割協議の場面で、被後見人と後見人がどちらも当事者となる場合、利益が相反してしまいます。

被後見人の利益を守り、公平性を保つために後見監督人が選任されやくなります。

財産状況が不明確で定期的に確認が必要である場合

収入の変動が大きい場合、財産状況が不確かで定期的に確認が必要とする場合などには選任されることがあります。

法律などの専門家ではない親族が後見人になった場合

家族や親族など、法律等の専門知識に乏しい人が後見人になる場合があります。

被後見人の利益を守るために後見人を監督する必要があると家庭裁判所が判断した場合、後見監督人を選任することがあります。

後見監督人の選任の申立てをした場合

裁判所に対し、後見監督人の選任の申立てをした場合は、裁判所によって後見監督人が選任されます。

法定後見監督人を選任する手続き

一般的には法定後見監督人は裁判所の判断で選任されますが、被後見人、被後見人の親族、後見人などが必要性を感じ、監督人選任の申立てをすることができます。

法定後見監督人の選任申立の際には、「家事審判申立書」という書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

ただし、法定後見監督人を最終的に選ぶのは裁判所であるため、申立をした側は法定後見監督人を指定して選ぶことができないので注意が必要です。

任意後見監督人の選任と手続きについて

この章では、任意後見監督人の選任と手続きについて解説します。

任意後見監督人の選任

任意後見制度を利用する際には、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必須条件となっています。

任意後見人は任意後見契約に基づき、本人が後見人を決めることができますが、任意後見監督人を最終的に選ぶのは家庭裁判所になります。

任意後見人に親族がなる場合には、一般的には第三者である弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多くなっています。

任意後見監督人を選任する手続き

任意後見制度を利用するためには、判断能力が低下する前に、あらかじめ任意後見契約を公正証書にて作成し、当事者間で契約締結をしておく必要があります。

そして、判断能力の低下後は、本人、本人の親族、または任意後見人などによって家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立」を行い、家庭裁判所による任意後見監督人が選任されるのを待ちます。

成年後見制度の手続きの流れに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見制度の手続き完全ガイド|流れや必要書類を徹底解説!

成年後見人の申立て手続きを検討しているけど、「複雑な手続きや多すぎる書類がわかりにくい」とお悩みではありませんか? この記事では、成年後見人の選任申立て手続きの流れ、必要書類、費用の相場、注意点などを司法書士がわかりやすく解説します。

事前に準備しておくべきこと

任意後見制度を円滑に利用するためには、事前準備が欠かせません。

ここでは、特に大切な準備事項について解説します。

任意後見契約の準備

任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、任意後見人の権限範囲や報酬、財産管理の方針、さらには医療・介護に関する意向なども含めて、詳細に定めておかなければなりません。

契約内容について、本人はもちろん、家族とも十分に話し合い、理解と合意を得ておくとよいでしょう。

必要書類の整理

制度利用に向けて、以下の書類を事前に準備し、整理しておくことも重要です。

任意後見監督人選任の申立ての必要書類(例)

- 申立て書類

(任意後見監督人選任申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録及びその資料、相続財産目録及びその資料、本人の収支予定表及びその資料、任意後見受任者事情説明書) - 診断書、診断書附票、本人情報シート

- 本人の戸籍抄本

- 本人の住民票又は戸籍の附票

- 任意後見受任者の住民票又は戸籍の附票

- 登記事項証明書(任意後見)、本人が成年後見人等の登記がされていないことの証明書

- 任意後見契約公正証書のコピー

財産管理の準備

財産管理においては、現在の資産状況を正確に把握し、整理することが欠かせません。

預貯金、有価証券、不動産などの資産状況の確認に加え、年金受給状況や固定費、医療費・介護費用の見込みなど、定期的な収支についても整理しておきましょう。

関係者との事前協議

任意後見受任者とは、具体的な職務内容や報酬額、連絡体制などについて十分に打ち合わせをしておく必要があります。

また、家族間でも制度利用の必要性や任意後見人の選任について認識を共有し、将来的な介護方針についても話し合っておくことが大切です。

医療・介護に関する意思決定

医療・介護に関する意向は、できるだけ具体的に決めて記録しておくことが重要です。

かかりつけ医の確定や希望する医療機関の確認、介護サービスの利用方針、施設入所の意向なども含めて検討しておきましょう。

なお、これらの準備は一度行えば終わりではありません。

特に財産状況や医療・介護に関する意向は、時間の経過とともに変化する可能性が高いため、定期的に内容を見直し、必要に応じて更新することをおすすめします。

年に1回程度は、準備した内容を確認し、変更が必要な箇所がないか検討しましょう。

後見監督人になれる人・なれない人の条件や義務

この章では、後見監督人になれる人やなれない人の条件、後見監督人の義務などについて解説します。

後見監督人になれる人

後見監督人になるための資格や経験などは必要なく、下記に挙げる欠格事由に該当しない限り、誰でも後見監督人になれます。

ただし、後見監督人を選任するのは家庭裁判所であるため、弁護士や司法書士などの第三者の専門家である場合が大半となっています。

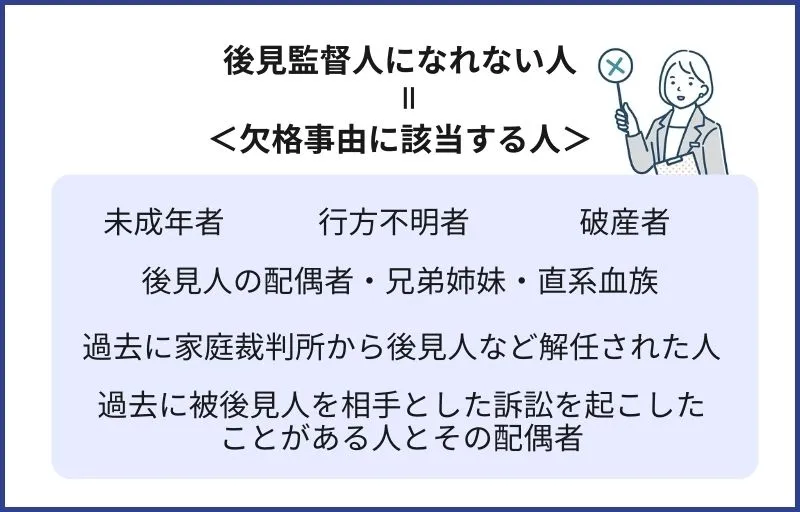

後見監督人になれない人

以下に挙げる欠格事由に該当する場合には、後見監督人になることができません。

後見監督人になれない人(以下の欠格事由に該当する人)

- 未成年者

- 後見人の配偶者、兄弟姉妹、直系血族(親、祖父母、子、孫など)

- 過去に家庭裁判所から後見人、保佐人、補助人などを解任された人

- 破産者

- 過去に被後見人を相手とした訴訟を起こしたことがある人とその配偶者、直系血族

- 行方不明者

未成年者、過去に後見人などを解任された人、行方不明者などに関しての理由はわかりやすいかと思います。

しかし、公平な監視をすることが難しい後見人の配偶者や親族、財政的に不安定な破産者、過去に被後見人を相手に訴訟をしたことがある人なども、後見監督人になることはできないという点は注意しておく必要があるでしょう。

家庭裁判所へ報告の義務がある

後見監督人には家庭裁判所へ後見人の監督についての業務報告をする義務があります。

後見人の監督は後見監督人が行いますが、後見事務全体の最終的な監督は家庭裁判所が行います。

後見人から提出された、後見活動に関する領収書、年間収支予定表、収支報告書、財産目録などの書類を後見監督人から家庭裁判所へ提出し、報告することが義務となるのです。

監督責任の範囲

後見監督人の監督責任は広範囲に及びますが、その範囲と責任の程度についてみていきましょう。

基本的な監督責任の範囲

後見監督人は、後見人の事務全般について監督する責任があります。主な監督範囲は以下の通りです。

- 財産管理に関する監督

- 身上監護に関する監督

- 法的手続きに関する監督

- 不正行為の防止と発見

- 後見事務の適正性確認

財産管理における監督責任

財産管理の監督は特に重要な責務です。

後見監督人は以下の点について注意深く監督する必要があります。

- 預貯金の管理状況

- 収支の適切性

- 重要な財産処分の判断

- 収支報告書の確認

- 領収書などの証憑類の確認

身上監護における監督責任

被後見人の生活や福祉に関する監督も欠かせません。

- 医療・介護サービスの利用状況

- 生活環境の適切性

- 福祉サービスの利用状況

- 本人の意思尊重の確認

- 必要な支援の過不足の確認

監督責任の限界

後見監督人の責任は広範囲に及びますが、一定の限界もあります。

まず、日常的な判断については、後見人の裁量を尊重しなければなりません。

後見監督人は日々の細かな判断に関与するのではなく、重要な判断への関与を中心とすべきとされており、監督は原則として事後的なチェックが基本である一方、重要な財産処分など、法令で定められた事項については事前承認が必要です。

また、重大な注意義務違反があった場合や、明らかな違法行為を見過ごした場合、必要な報告を怠った場合など、後見監督人に損害賠償責任が発生する可能性も考えられます。

しかし、これは後見監督人に完璧な監視を求めるものではなく、善管注意義務を果たすための合理的な監督を求めるものです。

責任を果たすための実務上の留意点

後見監督人が適切に監督責任を果たすためには、以下のような実務上の留意点があります。

| 留意点 | 内容 |

|---|---|

| 定期的な確認 | ・月次や四半期ごとの報告確認 ・定期的な面談の実施 ・重要書類の確認 |

| 記録の保管 | ・監督内容の記録 ・重要な判断の根拠の保存 ・やり取りの記録保管 |

| 関係者との連携 | ・家庭裁判所との連絡 ・福祉関係者との情報共有 ・医療機関との連携 |

このように、後見監督人の責任には一定の限界がありますが、実務上の取り組みを適切に行うことで、被後見人の利益を守るといった本来の目的を達成できるでしょう。

大切なのは、形式的な監督にとどまらず、実質的な保護が図れるよう、専門的な知識と経験を活かした監督を行うことです。

後見監督人の報酬について

後見監督人に関する報酬について、決定方法や具体的な金額の目安、支払い方法について解説します。

報酬額の決定方法

後見監督人への報酬は、家庭裁判所によって決定し、報酬には「基本報酬」と「付加報酬」の2種類があり、それぞれの金額は被後見人の財産規模や後見事務の内容によって個別に判断されます。

基本報酬は、管理する財産額に応じて決定される、通常の監督業務に対する報酬です。

一方、付加報酬は通常の業務範囲を超える特別な業務が発生した場合に追加で決定される報酬で、後見監督人の業務内容や責任の重さ、被後見人の財産状況などが総合的に考慮されます。

報酬額の目安

後見監督人への基本報酬は、管理する財産額によって大きく変動します。

財産額が5,000万円以下の場合は月額1~2万円程度、5,000万円を超える場合は月額2万5千円~3万円程度が目安です。

付加報酬については、通常の監督業務の範囲を超える特別な業務が発生した場合に加算され、基本報酬額の50%の範囲内で決定されます。

ただし、これらはあくまでも目安であり、実際の報酬額は事案ごとの個別事情を考慮して家庭裁判所が決定するため、被後見人の資産状況や収入状況によって、この金額を下回ることもあるでしょう。

報酬の支払い方法

報酬は基本的に月額で設定され、被後見人が生存している期間は継続して支払わなければなりません。

支払いは被後見人の財産から行われ、家庭裁判所の決定に基づいて実施されます。

具体的な支払い手続きは、後見監督人からの報酬付与の申立てを受けて家庭裁判所が報酬額を決定し、その決定に基づいて被後見人の財産から支払われます。

なお、被後見人の財産状況によって報酬の支払いが困難な場合、成年後見制度利用支援事業による補助を受けられる可能性もあるため、管轄先の自治体に確認してみるとよいでしょう。

成年後見制度の費用に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見人への毎月の費用・申立て費用(初期費用)、払えない場合の対処法を解説

成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。

後見監督人は解任や辞任ができる?

この章では、後見監督人の解任や辞任について解説します。

後見監督人の解任

後見監督人が不正な行為や不適切な対応を行った場合、家庭裁判所による職権や、被後見人やその親族などが家庭裁判所に対して後見監督人解任請求の申立を行うことによって、後見監督人の解任が可能になります。

しかし、単に気が合わないという理由では解任を請求することができないので注意が必要です。

また、家庭裁判所にて解任の判断を行うため、不適切な行為や不正行為などが客観的に認められる必要があります。

後見監督人の辞任

後見監督人は、病気や老齢などの正当な理由がある場合には、家庭裁判所に申し出て許可を受けた上で辞任することができます。

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

家族信託の「おやとこ」では、家族で安心安全に財産管理を行うサポート

をしています。

ぜひ無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する

成年後見制度以外の財産管理方法として家族信託という選択肢も検討してみる

将来、判断能力が低下した場合に備えて、本人に代わり財産を管理をする方法には、成年後見制度の他に「家族信託 」という選択肢もありますので検討してみましょう。

この章では、家族信託について詳しく解説します。

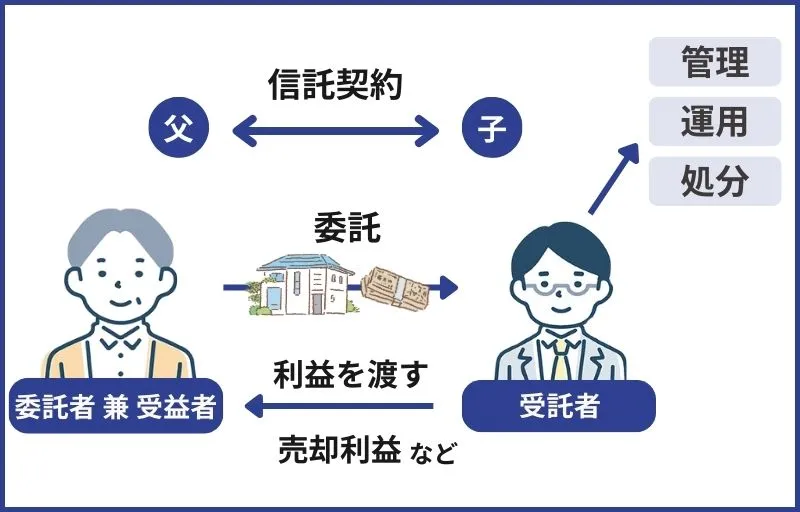

家族信託とは?

家族信託とは、本人の判断能力が低下する前に信託契約を結んでおき、信頼のおける人物や家族に特定の財産管理を任せる仕組みのことをいいます。

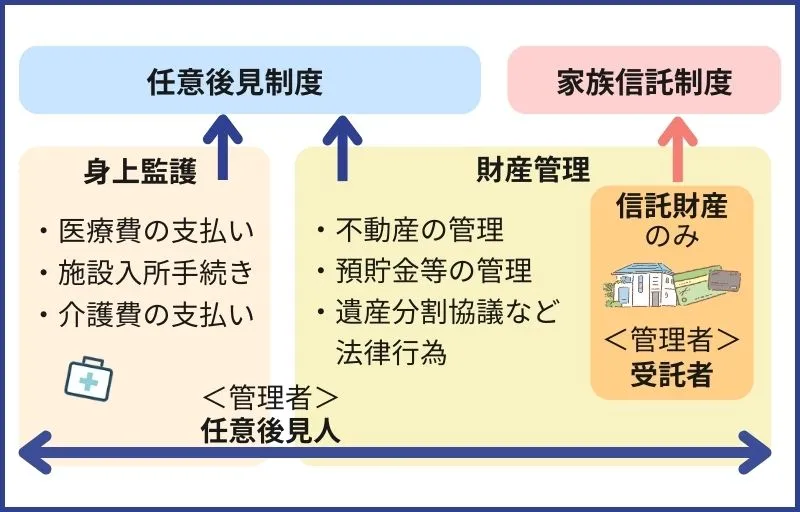

任意後見制度と家族信託は似ていますが、目的が異なります。

任意後見制度

判断能力が低下した時の「身上監護」と「財産管理」が目的

家族信託

判断能力の低下に備えた「信託した財産の管理」が目的

身上監護とは、具体的には入院の手続きや介護施設との契約などの契約行為や介護サービスの契約手続きなどになります。

家族信託のメリット・デメリットに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

家族信託と任意後見制度との違い

任意後見制度と家族信託の特徴を挙げましたので、違いを比較してみましょう。

家族信託の特徴は以下の通りとなります。

家族信託の特徴

- 専門家への月々の報酬が不要

- 監督をする人が必須ではない

- 身上監護の権限がない

- 管理可能な財産の範囲が信託財産のみと限られている

- 委託する相手を自由に選べる

- 権限の内容を細かく設定することができる

- 財産の行方をあらかじめ指定しておく事ができる(遺言機能)

任意後見制度の特徴は以下の通りとなります。

任意後見制度の特徴

- 任意後見監督人に毎月報酬を支払う必要がある

- 判断能力が低下してから任意後見監督人選任の申立を行う

- 任意後見監督人による監督が必須

- 身上監護ができる

- 被後見人の代理人となり、法律行為や銀行などの金融機関で手続きが可能

それぞれの制度にはメリット・デメリットがあります。

自分のおかれている状況や目的によってどちらを選択すべきかが変わってきますので、まずは成年後見制度や家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。

家族信託と成年後見制度の違いに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?

高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。

任意後見制度と家族信託を上手に併用する

任意後見制度と家族信託を上手に併用する という方法もあります。

家族信託は自由度が高く積極的な財産管理に優れ、裁判所へ手続きで通う必要がないため迅速な財産管理を行うことができます。

しかし、「信託された財産」に限定して管理が可能となっているので、信託財産以外の財産管理や、身上監護などを行うことはできません。

これに対し、任意後見制度は財産管理や身上監護はできますが、 手続きに多くの時間や手間がかかり、迅速さに欠けてしまうという欠点があります。

任意後見制度と家族信託を上手に併用することによって、両者の良い点を活かして認知症へ柔軟に対応することが可能となります。

成年後見制度や家族信託に詳しい専門家に相談をしよう

この記事では、成年後見制度における後見監督人の役割や職務内容、家族信託などについて詳しく解説してきました。

後見監督人は、後見人の不正や不適切な行為を防止する立場として重要な役目を担っています。

一方で、ひとたび後見監督人が選任されると、被後見人が生存している限りは毎月報酬を支払い続ける必要があるため、報酬をめぐるトラブルも考えられるでしょう。

このことから、成年後見制度を検討する際には、早い段階で成年後見制度や家族信託に詳しく、実績が多い専門家に相談することをおすすめします。

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

家族信託の「おやとこ」では、家族で安心安全に財産管理を行うサポート

をしています。

ぜひ無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する