目次

後見人って誰?

「後見人」とは、認知症や知的障害などにより判断能力がない人の財産管理や生活の維持のため、家庭裁判所によって選任される人 (成年後見人)のことです。

ただし、「後見人」には、この「成年後見人」のほかに、「未成年後見人」という立場の人もいます。

この記事では、基本的に「後見人」は成年後見人を指すものとして解説していきます。

「後見人」について、法律では、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、・・・後見開始の審判をすることができる。」と規定されています(民法7条)。

ここでいう「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とは、

・認知症

・知的障害

・外傷性脳機能障害

など、身体障害を除く全ての精神的障害により、法律行為の結果が自分にとって有利か不利かを判断することができない程度の判断能力にある者をいうと解釈されています。

これらの人は、後見人による支援を受ける立場になりますので、後見開始の審判を受けた後は、「被後見人」と呼ばれます。

成年後見制度をご検討の方へ

「後見人」は、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を支援する人です。

成年後見制度では、後見人への報酬がかかる、財産の用途が制限されるなど、ご本人やご家族の負担になる

おそれもあるため、慎重な検討が必要です。

「我が家では成年後見制度を使うべき?」

「費用はどれくらいかかる?」

「他に何か良い手段はないか?」

親御様の状況にあった対応方法について、ぜひお早めにご相談ください。

「おやとこ」は安心のお問合せ実績20,000件超

。メール・お電話にて経験豊富な専門家へ無料でご相談いただけます。

無料で相談する

無料で相談する

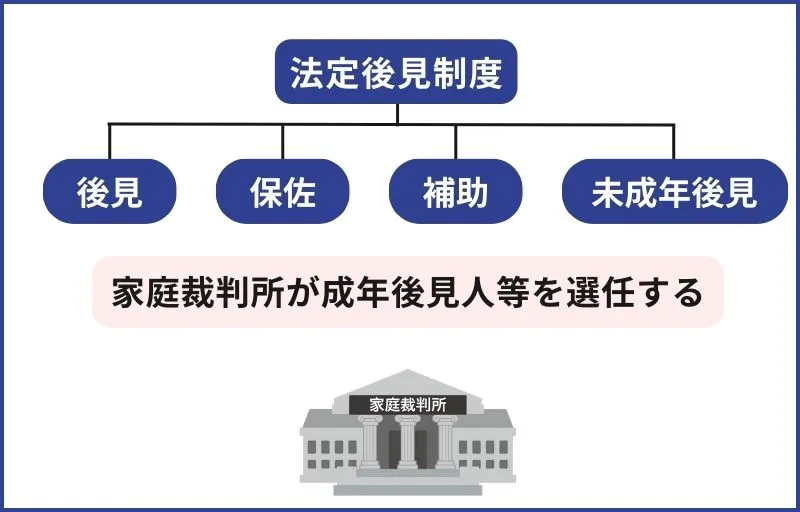

法定後見制度

これから解説する「成年後見」「保佐」「補助」「未成年後見」は、どれも民法で定められた行為能力制度(※)に基づき、裁判所が成年後見人等を選任するもので、「法定後見制度」と呼ばれます。

※行為能力、意思能力、事理弁識能力・・・

いろいろな「能力」という用語が出てきて混乱するかもしれませんので、ここで簡単に解説しておきます。

・行為能力:契約などの法律行為をする能力

・意思能力:行為の結果を判断することができる精神能力(法律上は、前記の民法7条等において、「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)として規定されています。)

意思能力のない人がした行為は、法律上の行為が存在すると評価できないため無効ですが、意思能力があるかどうかの判断は必ずしも容易ではありません。

そこで、意思能力が完全ではない人について、画一的に、法律行為をする能力があるかどうかを定めておくというのが、行為能力制度です。

成年後見について

成年後見は、身体上の障害を除く全ての精神的障害(認知症、知的障害、外傷性脳機能障害など)により、法律行為の結果が自分にとって有利か不利かを判断することができない程度の判断能力にある人の支援をする制度です。

その人の財産管理や生活の維持のため、家庭裁判所の審判により後見人が選任されます。

誰が後見人になれるか?

後見人に選任されるために必要な資格はありませんが、反対に後見人になることができない事由が法律で定められています。

具体的には、次のとおりです(民法847条)。

後見人になることができない事由

- 未成年者

- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

- 行方の知れない者

このうち、5.に後見人としての適格がないことはすぐに判るのではないでしょうか。

その他、過去裁判所に不適当として解任させられた者である2.の場合や、被後見人の財産管理の職務を行うのに適切ではない1, 3, 4の場合は後見人として認められていません。

後見人の職務(選任されたらしなければならない事、できる事)は?

後見人の職務としては、身上監護・財産管理・家庭裁判所への報告などがあります。

後見人の職務その1:身上監護

後見人は、被後見人の身上監護 (生活、療養看護に関する事務)と財産管理 の職務を行います(民法858条)。

身上監護とは

- 被後見人のために、介護サービス契約や施設入所契約を結んだり、それらの契約に基づき発生する費用の支払をしたりといった法律行為

- サービスが適切に行われているかの確認など、法律行為に伴って当然行うべきと考えられる行為

現実に被後見人を介護することは、後見人の職務ではありませんので、注意が必要です。

こうした実際の介護は、同居する家族等が行う場合のほか、介護保険制度による要介護・要支援の認定に基づき、介護サービス事業者によって実施されることになります。

後見人の職務その2:財産管理

「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」(民法859条1項)とされており、後見人には、被後見人の財産行為全般について包括的に代理する権利 が与えられています。

すなわち、後見人は、被後見人の財産全体を把握し、その管理を行う責任を負っています。

具体的には、被後見人の預貯金等の金融資産や所有不動産の管理などです。

ただし、居住用不動産を処分する場合には、あらかじめ家庭裁判所の許可を得る必要がある(民法859条の3)など、包括的代理権があるといえども一定の制限はあります。

後見人の職務その3:家庭裁判所への報告

<初回報告>

後見人は、裁判所の審判により選任されて正式に就任した後、本人(被後見人)の財産の内容や収入・支出の状況を調査し、必要な資料を添付して「財産目録」と「年間収支予定表」を裁判所に提出しなければなりません(民法853条)。

<定期報告>

以下では、東京家庭裁判所における運用に基づき説明します。

後見人は、原則として年1回、裁判所によってあらかじめ定められた報告時期に、必要な資料を添付して「後見等事務報告書」と「財産目録」を自主的に提出しなければなりません。

これらの書式等については、東京家庭裁判所の場合、 裁判所ホームページ に掲載されています。

後見人は身分行為ができる?

身分行為とは婚姻、離婚、子の認知、養子縁組、遺言などです。

これらは被後見人の意思決定によるべき一身専属的な(本人だけが持つ)行為として、後見人の代理権が及ばない ものと解されています。

裁判上、夫婦の一方が認知症等により成年被後見人となっており、その配偶者が離婚を求めるという場合が、典型的な事例として想定されます。

この場合、成年後見人が被後見人を代わって離婚の意思表示をすることができない以上、一切離婚することができないかというと、必ずしもそうではありません。

裁判上の離婚原因のうち、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)に該当すると評価されれば、離婚は可能です。

ただし、これに該当するためには、その文言どおり、回復の見込みがない強度の精神病であることが必要であり、統合失調症などの重度の精神疾患が想定されます。

被後見人がアルツハイマー型認知症の場合、個別の事案に応じて、配偶者としては、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(同項5号)に当たることを主張・立証し、離婚を請求することになるでしょう。

なお、この場合、原告である配偶者は、後見人(職務上の当事者としての訴訟担当者)を被告として、離婚訴訟を提起することになります(人事訴訟法14条1項)。

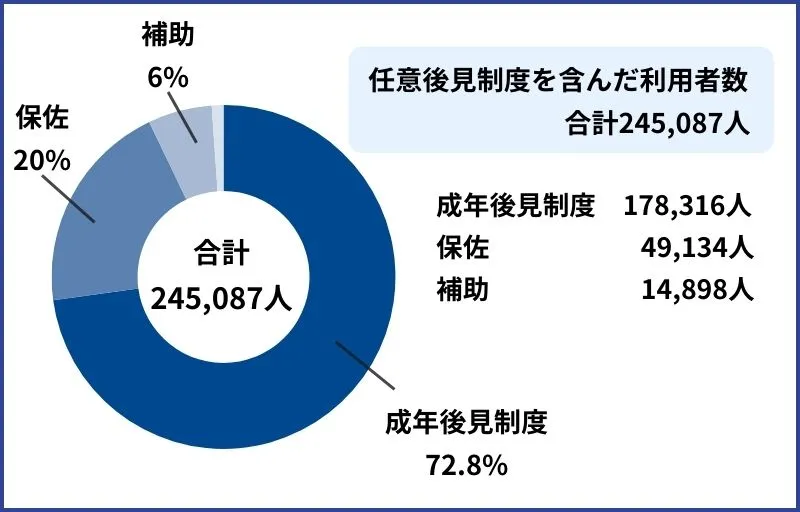

成年後見制度の利用者数

成年後見制度全体の中では、成年後見の利用者数が圧倒的に高くなっています。

令和4年12月末時点での統計では、合計245,087人(任意後見を含む)の利用者数のうち、成年後見が178,316人、保佐は49,134人、補助は14,898人となっています。

成年後見制度全体の利用率は年々増加する傾向にあります。

出典: 成年後見関係事件の概要-令和4年1月~12月-〔最高裁判所事務総局家庭局〕13頁

保佐

成年後見は、前述のとおり「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」が対象ですが、「保佐」は、これよりも程度が軽い場合、すなわち、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」が対象となります(民法11条)。

家庭裁判所に保佐開始の審判申立てがされ、「保佐人」が選任されることにより、保佐が開始します(民法876条)。

事理弁識能力が「著しく不十分」というのは、民法13条1項に規定する重要な財産行為について、自分一人で行うには不安があり、常に他人の援助を受ける必要がある程度の判断能力とされています。

同意権・取消権

保佐人には、民法13条1項1号から10号までに定められた重要な財産に関する行為について、同意権が与えられています。

本人(被保佐人)が、これらの行為を保佐人の同意なく行った場合には、被保佐人自身も保佐人も、その行為を取り消すことができます。

代理権

また、保佐人には、成年後見人とは異なり、当然に代理権が与えられるものではありません。

ただし家庭裁判所が、申立てにより、特定の法律行為について個別具体的に、保佐人に代理権を付与する審判をすることができるものとされています(民法876条の4第1項)。

保佐人は、これらの同意権、取消権、代理権を行使する範囲で、被保佐人の身上監護と財産管理を行うことになります。

補助

「補助」は、「保佐」よりもさらに程度が軽い場合、すなわち、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」が対象となります(民法15条1項)。

事理弁識能力が「著しく不十分」な場合が「保佐」、「不十分」な場合が「補助」の対象として区別されているのです。

家庭裁判所に補助開始の審判申立てがされ、補助開始の審判がされると、「補助人」が選任されます(民法876条の7)。

事理弁識能力が「不十分」というのは、民法13条1項に規定する重要な財産行為について、自分一人で行うことは不可能ではないが、適切に行うことができないおそれがあるため、他人の援助を受けたほうが安心であるといった程度の判断能力と解されています。

同意権・取消権・代理権

家庭裁判所が補助開始の審判をするためには、成年後見や保佐とは異なり、本人の同意が必要とされているほか(民法15条2項)、補助人の同意が必要な行為または補助人に代理権を与える行為は何かを定める審判とともにしなければならないことになっています(民法15条3項)。

補助人の同意が必要な行為は、前述の「保佐」の場合の民法13条1項に規定する行為のうち、一部に限られるものとされています(民法17条1項)。

同意を要する行為について、本人(被補助人)が補助人の同意なく行った場合には、被補助人自身も補助人も、その行為を取り消すことができます。

未成年後見

法定後見制度のうち、これまでに解説した「成年後見」「保佐」「補助」とは異なる類型のものとして、「未成年後見」があります。

未成年後見は、未成年者(18歳未満の者)に親権者がいない場合、または、親権者が管理権を持たない場合に開始します(民法838条1号)。

具体的には、未成年者の両親が死亡した場合や、両親の離婚後、親権者となったほうの親が死亡した場合、親が未成年者を虐待して親権を喪失した場合(民法834条)などが考えられます。

ただし、実際には、親権者がいなくても、子はその他の親族などによって事実上監護されていることも少なくないでしょう。

そのため、未成年後見人の選任が必要となるのは、

- 子に財産があって管理者を置く必要がある場合

- 子を他人の養子にするために代諾権者が必要となる場合

- 相続財産について遺産分割をする必要がある場合

などに限られます。

選任方法としては、親権者の遺言による指定、または、家庭裁判所への請求に基づく選任という2つの方法があります。

未成年後見人は、成年後見人と異なり、親権者と同じ権能を持ちます。

すなわち、監護教育権や居所指定権など、親権者と同一の身上監護権が与えられています(民法857条)。

原則として法律行為のみを行う成年後見人とは、性質が全く異なっています。

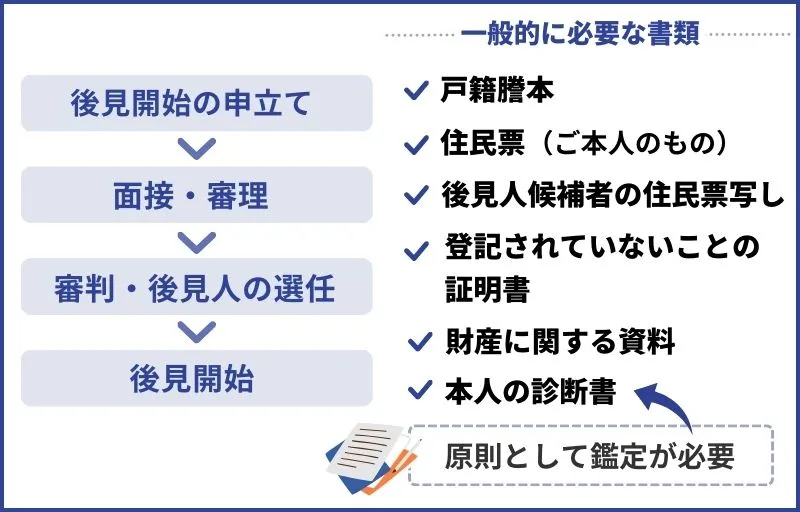

成年後見人の選任手続・費用

後見人は、本人(成年被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長等)が後見開始の審判を申し立て、家庭裁判所が審理の結果、後見開始の審判をすると判断したときに、職権で選任されます。

申立ての際には、本人の戸籍謄本、住民票写し、後見人候補者の住民票写し、本人の診断書、登記されていないことの証明書、本員の財産に関する資料(通帳写し等)が必要となります。

診断書等から明らかに後見相当と判断し得る場合以外は、原則として鑑定が必要とされています(家事事件手続法119条1項)

ただし、現実には、福祉関係者が作成する「本人情報シート」と医師が作成する診断書等の資料を提出することにより、多くのケースで鑑定は実施されていません。

鑑定費用は、民事訴訟費用等に関する法律26条により、裁判所が認める相当額とされていますが、現在の実務の運用では、10万円から20万円が目安とされています。

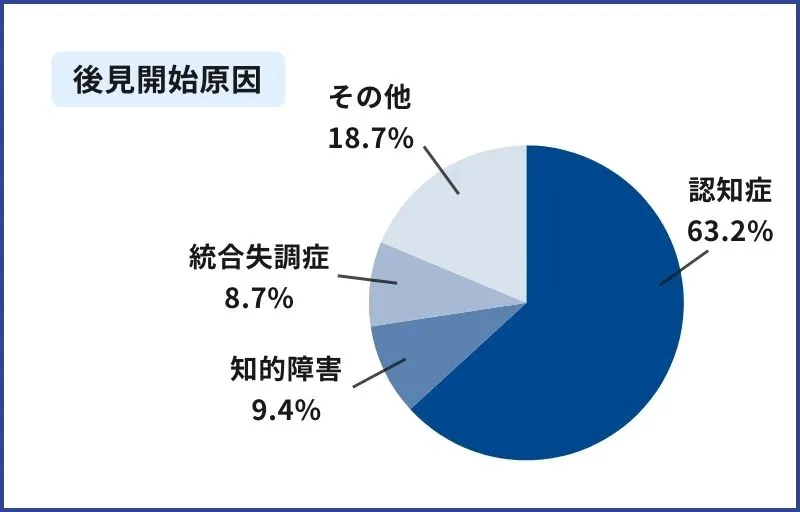

後見開始原因は?

令和4年の統計では、認知症が最も多く、全体の約63.2%を占め、次いで 知的障害が約9.4%、統合失調症が約8.7%の順となっています。

出典: 成年後見関係事件の概要-令和4年1月~12月-〔最高裁判所事務総局家庭局〕7頁

費用はどのくらいかかる?

1. 申立手数料

収入印紙:800円、送達・送付費用(郵便切手):各家庭裁判所が定める額(例:3,270円)

2. 後見登記手数料

収入印紙:2,600円

3. 鑑定費(実施される場合)

10万円~20万円

4. 住民票写し等の取得費

1通あたり300円程度

5. その他

後見開始申立ての弁護士報酬:各弁護士の報酬基準によります(例:30万円)。

6. 後見人の報酬

基本報酬の目安額は、月額2万円です。

管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合、1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬を月額3万円~4万円、管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬を月額5万円~6万円とする運用になっています。

また、後見人を監督する「後見監督人」が選任された場合には、後見監督人の報酬として、後見人の報酬の半額程度の月額報酬がさらに必要となります。

後見人・後見監督人の報酬は、本人の財産から支出されます。

なお、前述の保佐人や補助人についても、報酬が必要となることは後見人と同様です。

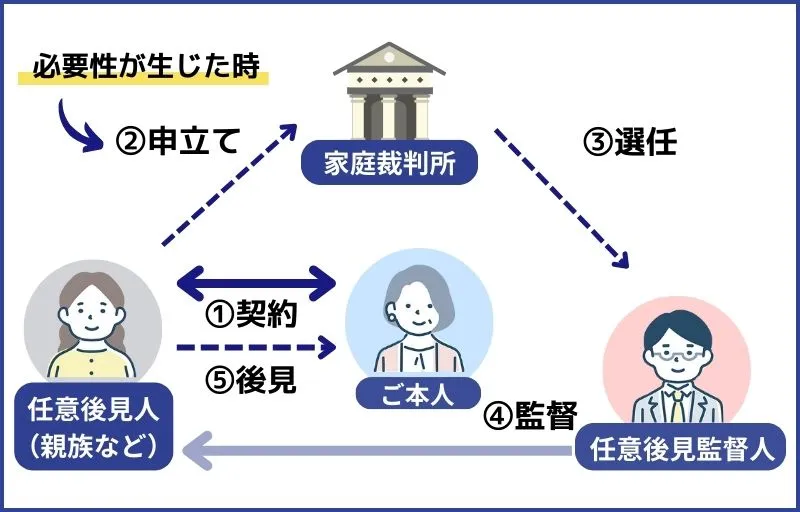

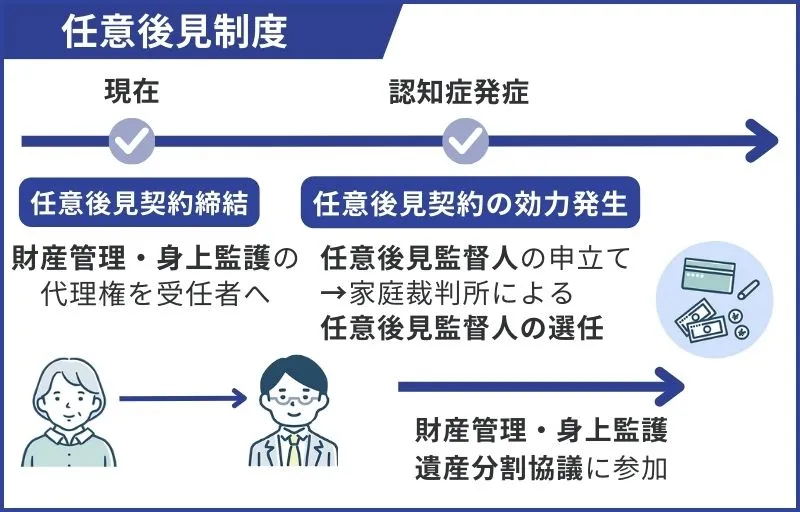

任意後見制度

「任意後見制度」は、本人の判断能力が十分にある段階で、本人と受任者との間であらかじめ任意後見契約を結んでおきます。

そして、本人の判断能力が不十分となった段階で、受任者が「任意後見人」として本人の財産管理等を行うという特別法(任意後見法)上の制度です。

任意後見制度については、下記記事で具体的に解説していますのでご参照ください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

任意後見人・任意後見監督人の選任手続・費用

任意後見は、本人に十分な判断能力がある段階で、あらかじめ本人が、親族等を「任意後見受任者」とし、公正証書により「任意後見契約」を結んでおくというものです。

したがって、本人は、将来自らの任意後見人となるべき人物を自分自身で選定することができます。

ただし、「任意後見受任者」が「任意後見人」となって任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任するための審判申立てがされ、「任意後見監督人」が選任された時からです(任意後見法2条1号)。

任意後見人は、任意後見契約で定められた内容に従い、財産管理や身上監護を行うことになります。

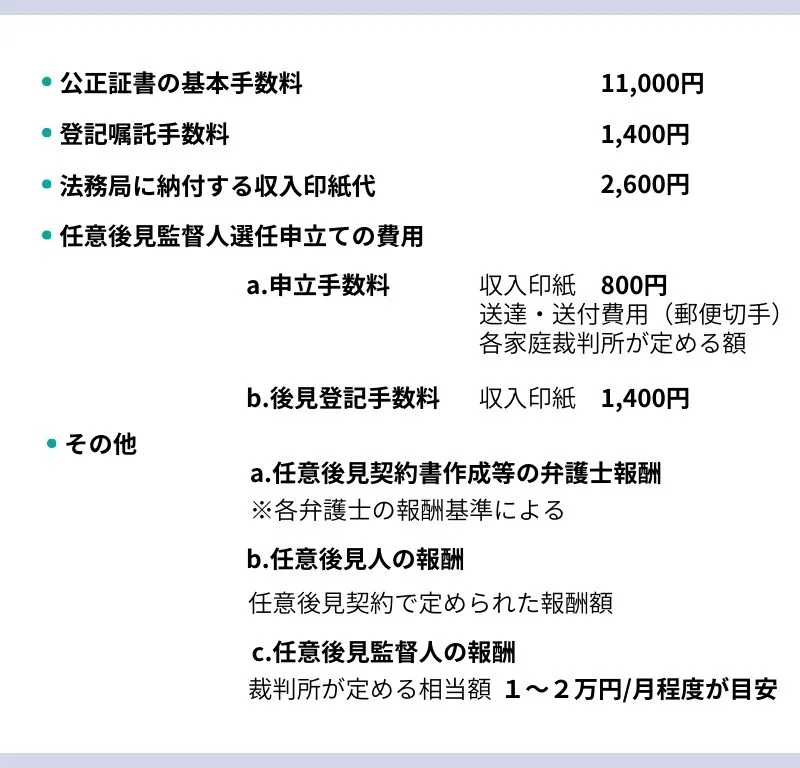

費用はどのくらいかかる?

1. 公正証書作成の基本手数料

11,000円

2. 登記嘱託手数料

1,400円

3. 法務局に納付する収入印紙代

2,600円

4. 任意後見監督人選任申立ての費用

a. 申立手数料

収入印紙:800円、送達・送付費用(郵便切手):各家庭裁判所が定める額

b. 後見登記手数料

収入印紙:1,400円

5. その他

a. 任意後見契約書作成等の弁護士報酬

各弁護士の報酬基準によります(数万円以上)。

b. 任意後見人の報酬

任意後見契約で定められた報酬額

c. 任意後見監督人の報酬

裁判所が定める相当額(月額1万円~2万円程度が目安)

成年後見のメリット・デメリット

メリット

本人に代わって預貯金等の財産を管理する包括的代理権がある。

本人に代わって介護サービスや医療に関する契約の手続など、身上監護に関する行為ができる。

後見開始後に本人がした行為を取り消すことができる。

後見人は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除いて、被後見人がした法律行為を取り消すことができます(民法9条)。

デメリット

後見人として弁護士や司法書士等の他人が関与することになる。

親族が後見人に選任された場合でも、「後見監督人」として弁護士や司法書士等の法律専門家が選任されることが多い。

後見人や後見監督人への月額報酬の支払が必要となる。

本人の居住用不動産を処分(売却)する際、家庭裁判所の許可が必要。

後見人に財産管理の包括的代理権があるとはいえ、積極的な資産運用や相続対策等をすることはできず、原則として被後見人の財産の現状維持を図ることになる。

一度後見人として選任されると、原則として本人が死亡するまで辞めることができない。

本人が会社の取締役である場合、成年被後見人となると、会社との間の委任契約が終了し(民法653条3号)、取締役の地位を失う。

任意後見のメリット・デメリット

メリット

本人が希望する人物を任意後見人として選任することができる。

本人の居住用不動産を処分(売却)する際、家庭裁判所の許可が不要。

本人が支配株主として所有する株式がある場合、これを管理対象財産に含めるかどうかを選択できるなど、管理対象財産の範囲を契約で設定することができる。

本人が被後見人となっても、会社の取締役の地位を失うことがない。

死後事務を委任する旨の特約(死後事務委任契約)を設けておくことにより、任意後見人に本人死亡後の残債務の清算等を任せることが可能。

デメリット

- 任意後見監督人には、弁護士や司法書士などの法律専門職が選任されることになり、報酬の支払も必要。

任意後見監督人には、弁護士や司法書士などの法律専門職を選任するのが一般的です。

任意後見受任者本人や、その近い親族(受任者の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)は、任意後見監督人にはなれません。

- 本人の自己決定を尊重する観点から、法定後見よりも任意後見が優先されるが、本人の利益のために特に必要があると認めるとき(任意後見法10条1項)には、成年後見等の法定後見に移行することになる。

まとめ

「後見人」と呼ばれるのは、「成年後見人」と「未成年後見人」と「任意後見人」の三者のみですが、本記事では、これらを正しく理解するために、他の類似の制度も挙げて、比較しながら解説しました。

これから後見制度の利用を考えるという場合、本人に十分な判断能力があるかどうかによって、「任意後見」を選択できるかどうかが決まります。

また、本人が判断能力を失っていない場合、任意後見ではなく法定後見を利用することも考えられますが、判断能力がどの程度まで認められるかによって「保佐」か「補助」かが決まります。

これに対し、本人に判断能力がない場合には、「成年後見」を利用することになります。

法定後見にも任意後見にも、それなりのメリットがあるのと同時に、いろいろなデメリットもあることは、前述のとおりです。

親や自分自身が認知症となって預貯金等の資産が凍結される前に、どのような生前対策を採ることができるかについては、「成年後見制度を利用しない方法とは?(事前にチェックしたいポイントを解説!)」をご覧ください。

成年後見制度を利用しない5つの方法を弁護士が解説します

認知症などで判断能力を失った人を援助するための成年後見制度。家庭裁判所の監督や見ず知らずの弁護士・司法書士などの関与により制限が多いのも事実です。本記事では、できる限り本人や家族の意思を尊重した柔軟な認知症対策・相続対策ができるよう、成年後見制度を利用しない方法を5つご紹介します。

成年後見制度についてお悩みの方へ

成年後見制度では、本人や本人の財産を守る制度ですが「財産の柔軟な管理ができない」「専門家への報酬が高い」などの課題もあります。

ですが、判断能力が完全になくなる前であれば「家族信託

」を活用し、柔軟な財産管理ができる可能性があります。

情報収集のなかで、慣れない用語や専門的な知識が多く、不安を感じられている

方も多いのではないでしょうか。

家族信託の契約件数No.1*の「おやとこ」では、無料相談

を実施しております。「相談だけ」でもOK。まずはお悩みをお聞かせください。

無料で相談する

無料で相談する

*2023年11月期調査(同年10月15日~11月11日実施)に続き3年連続

調査機関:日本マーケティングリサーチ機構