成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な方の財産管理や手続きなどを、後見人が代わりに行う制度です。

正しい判断が難しい被後見人を不利益から守るための制度ですが、法律的な制限が多いことなどから「成年後見制度はひどい」と言われることも多いようです。

成年後見制度を利用することで守られている方、助けられている方もたくさんいるため、決して制度自体がひどいというわけではありません 。

ただし「親が高齢になったから」「認知症の疑いがあるから」と安易に成年後見制度を利用すると、思わぬ制限やトラブルを招いてしまう可能性があります。

本記事では、成年後見制度がひどいと言われる理由や、成年後見制度を使ってはいけないケース、成年後見制度の代わりに利用できる制度などについて、詳しく解説していきます。

要約

- 成年後見制度は制限があるのものの、制度自体がひどいというわけではない

- 認知症などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援する制度

- 後見人によるお金の使い込みなどトラブル事例もある

- すでに判断能力が著しく低下している場合は成年後見制度の利用が適している

- 資産凍結を防ぐ事前の認知症対策は「家族信託」がおすすめ

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援する制度です。

この制度により、本人の権利を守りながら、財産管理や契約などの法律行為を安全に行うことができます。

日常生活における様々な契約や手続き、財産の管理などを、家庭裁判所が選任した後見人等が本人に代わって行います。

成年後見制度は2つに分けられる

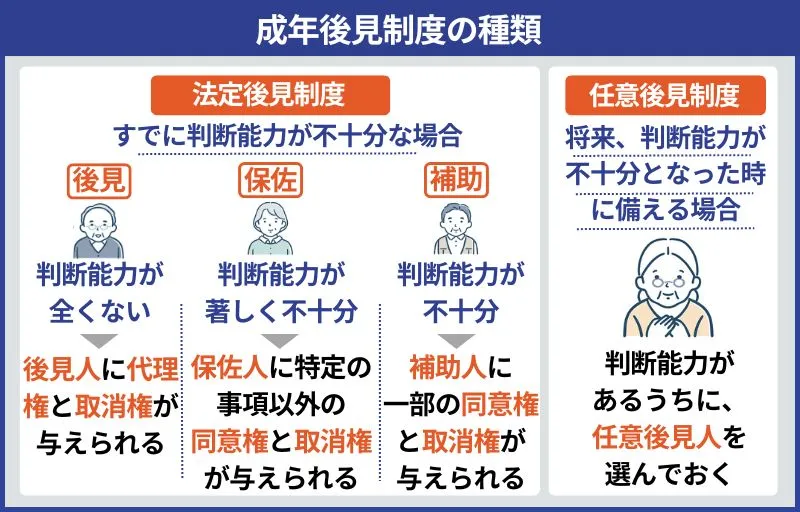

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態にある方を保護するための制度です。

本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

後見は判断能力が喪失している場合、保佐は判断能力が著しく不十分な場合、補助は判断能力が不十分な場合に適用されます。

本記事では、主に「法定後見制度」を「成年後見制度」として記載します。

任意後見制度

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ自らの意思で後見人を選任しておく制度です。

本人が十分な判断能力があるうちに、信頼できる方と任意後見契約を締結しておくことで、将来判断能力が低下した際に、その契約に基づいて支援を受けられます。

後見人の役割と種類

後見人の役割は大きく「財産管理」と「身上保護(身上監護)」に分けられ、具体的な業務は以下の通りです。

| 役割 | 業務 |

|---|---|

| 財産管理 | 預貯金の管理 不動産の管理 各種支払いの手続きなど |

| 身上保護(身上監護) | 医療契約の締結 施設入所の契約 介護サービスの契約など |

後見人には、親族後見人と専門職後見人があり、専門職後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士などが後見を行います。

後見人は本人の利益を第一に考え、その権利を守る義務があります。

申立ての流れと必要書類

ここでは、申し立ての流れと必要書類についてそれぞれ解説します。

申立ての流れ

成年後見制度の利用は、家庭裁判所への申立てから始まります。

まず、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所では提出された書類の審査、本人の判断能力の鑑定(必要な場合)、親族への照会などを行います。

その後、家庭裁判所が後見人を選任し、後見等が開始されます。

必要書類

申立てには多くの書類が必要となります。

これらの書類は、家庭裁判所が本人の状況を適切に判断し、最適な後見人を選任するために重要な役割を果たします。

提出が必要な主な書類の一例は以下の通りです。

申し立てに必要な書類(一例)

- 申立書(家庭裁判所所定の様式)

- 本人の戸籍謄本

- 本人の住民票

- 本人の診断書(成年後見用)

- 本人情報シート

- 財産目録

- 収支予定表

- 本人の預貯金通帳の写し

- 不動産登記事項証明書(不動産所有の場合)

- 年金証書の写し

- 申立人の住民票

- 申立人と本人との関係を証明する戸籍謄本等

引用: 成年後見等の申立てに必要な書類等について|福島家庭裁判所

これらの書類に加えて、家庭裁判所から追加の書類を求められる場合もあります。

また、申立ての類型や地域によって、必要書類が若干異なることがあるため、事前に管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

成年後見制度がひどいと言われる7つの理由

「成年後見制度がひどい」と言われる7つの理由は以下の通りです。

- 後見人による不祥事が多い

- 家族でも財産を自由に管理できなくなる

- 本人が亡くなるまでやめられない

- 申し立てや後見人に支払う費用が高い

- 希望した後見人が選ばれないことがある

- 申し立て手続きに手間と費用が掛かる

- 生前贈与など相続税対策が出来ない

それぞれ詳しく解説していきます。

後見人による不祥事が多い

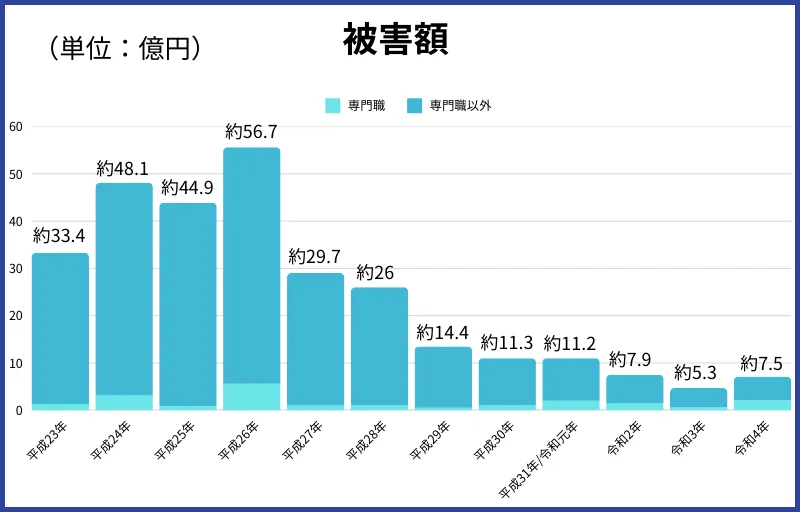

成年後見制度がひどいと言われる1つ目の理由は「後見人による不祥事が多い」ことです。

成年後見制度では、後見人(司法書士や弁護士等の専門職含む)による財産の使い込み・流用などの不祥事が多く発生しています 。

最高裁判所の調査によると「後見人等による不正事例」による被害額は、令和4年時点で総額約7億5千円、専門家による不正事例は約2億1千万円に及びます。

引用: 後見人等による不正事例|最高裁判所事務総局家庭局実情調査

被害額は年々減少してはいるものの、年々の推移を見ると、下げ止まりとなっており、いまだに数億円の被害があるのも事実です。

家族でも財産を自由に管理できなくなる

成年後見制度がひどいと言われる2つ目の理由は「家族でも財産を自由に管理できなくなる」ことです。

成年後見制度は被後見人の利益を守るための仕組みであり、被後見人を保護するということが前提となっています。

よって「被後見人の財産を子供に贈与する」「所有不動産を売却して資金を捻出する」などの行為は「被後見人の財産が減り、被後見人の不利益となる 」とみなされ、自由に行うことが認められません。

これは、後見人として家族が選ばれた場合も、専門家が選ばれた場合も同様です。

そのため、成年後見制度を開始すると、家族や親族でも自由に本人の財産を管理・運用することは難しくなります 。

具体的には以下のような制限があげられるでしょう。

- 高額な商品の購入には家庭裁判所の許可が必要

- 新規の投資や金融商品の運用が制限される

- 不動産の賃貸借契約には許可が必要

- 定期預金の解約にも一定の制限がある

本人が亡くなるまでやめられない

成年後見制度がひどいと言われる3つ目の理由は「本人が亡くなるまでやめられない」ことです。

成年後見制度は原則、本人が亡くなるまで続き、後見人も、本人が亡くなるまで後見人としての役割を果たす義務があります。

また、後見人と本人、あるいは家族との折り合いが悪くなった場合でも、すぐに後見を辞めたり、後見人を簡単に変更したりすることはできません 。

後見人の交代には、家庭裁判所への申立てが必要であり、正当な理由が認められなければ変更は認められません。

申し立てや後見人に支払う費用が高い

成年後見制度がひどいと言われる4つ目の理由は「申し立てや後見人に支払う費用が高い」ことです。

成年後見制度を利用する場合で、家庭裁判所に対して「後見開始の申し立て」を行うときや専門家が後見人に選任されたときは、費用や報酬を支払わなければなりません。

申し立てにかかる費用は数万円〜10万円以上に及ぶこともあります。

後見開始の申し立てにかかる具体的な費用は、以下の通りです。

成年後見人選任の申し立てにかかる費用

- 申立手数料及び後見登記手数料:3400円(収入印紙)

- 書類の送達や送付にかかる郵便切手:3270円

- 鑑定費用:10 万〜20万円程度 ※鑑定:本人の判断能力がどの程度あるかについて裁判所が医師に依頼して判断する手続き

- 医師の診断書作成費用:数千円程度(病院ごとに異なる)

- 住民票・戸籍抄本発行費用:1部につき数百円(自治体により異なる)

- 後見登記されていないことの証明書発行手数料:300円(収入印紙)

参考: 申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター

また、後見人に専門家が選任された場合、専門家への報酬は、本人の財産の額によっても異なりますが、月額数万円程度かかり、被後見人が亡くなるまで払い続けなければなりません 。

被後見人の財産の額が5,000万円を超える場合は、月額5〜6万円程度とされることもあるようです。

なお、経済的に困難な場合には、成年後見制度利用支援事業により、申立費用や報酬の助成を受けられる場合があります。

また、生活保護受給者については、申立費用の免除制度もあります。

具体的な支援については、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

希望した後見人が選ばれないことがある

成年後見制度がひどいと言われる5つ目の理由は「希望した後見人が選ばれないことがある」ことです。

法定後見では、家庭裁判所への申し立ての際、希望する成年後見人を記載する「候補者欄」があります。

家族が成年後見人になりたい場合は「候補者欄」に名前を記載しますが、この希望が必ず通るとは限りません 。

後見開始の申し立ては、一度提出すれば基本的に取り下げできません。

そのため、希望した後見人が選ばれなくとも、後見制度は本人が亡くなるまで続き、親族にとって大きな負担やストレスとなる可能性もあります。

申し立て手続きに手間と費用が掛かる

成年後見制度がひどいと言われる6つ目の理由は「申し立て手続きに手間と費用がかかる」ことです。

後見開始の申し立てから審判までは、約1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。

また、申し立てにおいては、申立書以外にも、親族関係図・財産目録・相続財産目録・医師の診断書など、たくさんの書類を準備しなければなりません。

参考: 申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター

それらの準備期間も含めると、かなり長い時間がかかり、その分手間や精神的な負担もかかるでしょう。

さらに、これらの手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、報酬の支払いも必要となり、金銭的にも大きな負担となります。

生前贈与など相続税対策が出来ない

成年後見制度がひどいと言われる7つ目の理由は「生前贈与など相続対策ができない」ことです。

先述の通り、成年後見制度では、被後見人の不利益となることは認められず、家庭裁判所から、日常生活・介護・医療において必要だと認められたことにのみ、本人のお金を使うことができます。

よって、本人の財産が減ってしまう「生前贈与」などの相続税対策はできなくなります 。

本人の所有不動産を売却する際も、家庭裁判所の指示や許可のもと進めなければならず、その売却益の使用用途についても報告が必要なため、積極的な運用や相続税対策はできません。

これらの理由により「成年後見制度はひどい」と言われているのですが、これらの課題があるからこそ、制度利用の前に以下のような対応を検討することが重要です。

- 家族信託など、代替となる制度の検討

- 制度利用前の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)への相談

- 任意後見制度の活用検討

- 地域包括支援センターでの相談

- 成年後見制度利用支援事業の確認

制度の特徴と課題を十分に理解した上で、本人の状況や家族の事情に応じて、適切な選択をすることが望ましいといえます。

実際にあった成年後見制度のトラブル事例

では、実際にあった成年後見制度のトラブル事例をご紹介します。

後見人が過剰な報酬を得ていた

Aさんの成年後見人として、専門職後見人である弁護士Bさんが選任されました。

Aさんには多額の預貯金があり、資産管理が必要と判断されたためです。

ところが、後見が始まってから数年後、Aさんの財産が急激に減少していることに家族が気付きました。

調査を進めたところ、Bさんは後見業務にかかる報酬として、裁判所の許可を得ないまま高額な費用を請求し続けていたことが判明しました。

本来、成年後見人の報酬は裁判所が決定し、月額数万円~十数万円が相場ですが、Bさんは「手間がかかる」という理由でAさんの口座から毎月30万円以上を引き出し続けていたのです。

また、Bさんが関係する企業との不透明な取引もあり、不当な支出が多数見つかりました。

家族が裁判所に申し立てた結果、Bさんは解任され、新たな後見人が選任されましたが、すでにAさんの財産は大きく減っており、回復は困難な状況でした。

成年後見制度が本来の趣旨から逸脱し、逆に財産を守るはずの仕組みが財産流出の原因となった事例です。

財産の使い込みを隠すために成年後見制度を利用しようとした

認知症と診断されたAさんには2人の子(Bさん・Cさん)がおり、これまではCさん夫婦が財産管理を行ってきました。

相談者はこのCさんです。

ご相談内容は、BさんがCさんに財産管理を任せることに反対しており、Aさんの財産を狙っているので、専門家に保佐人(財産管理などをする役目)となってもらって対応したいとのことでした。

Aさんは、マンション等の経営を行っており、月100万円近い収入があります。

しかしながら、その収入が全て残っていないことから、Cさんに詳しく聞いたところ、実はCさん夫婦が使ってしまったということが発覚しました。

これまで6年間も財産を預かってきたことを考えると、その額は数千万円に膨れ上がります。

おそらく、その辺のところをBさんにも責められ、思い立ったのが成年後見制度の利用だったのでしょう。

成年後見制度を利用すると使い込みをうまくごまかせるとでも思ったのでしょうか。

成年後見制度のメリット

ここまで、成年後見制度がひどいと言われる理由やトラブルを解説してきました。

ですが、決して成年後見制度そのものが、ひどい制度であるというわけではありません。

成年後見制度に助けられている方、成年後見制度に守られている方もたくさんいらっしゃいます。

そこで、以下では、成年後見制度のメリットについてお伝えします。

成年後見制度を適切に利用すれば、以下のようなメリットがあります。

成年後見制度のメリット

- 本人の代わりに預金や不動産などの財産を動かせる

- 本人の代わりに介護サービスの契約や医療に関する手続きができる

- 不必要な契約の取り消しができる

- 身近な人による財産の使い込みや不正を防げる

それぞれについて、解説していきます。

本人の代わりに預金や不動産などの財産を動かせる

成年後見制度では、原則としてすべての財産管理を、本人の代わりに後見人が行えます 。

認知症などで「判断能力がない」とみなされ、一度資産凍結の状態になった本人の預金や不動産などの財産を動かすことができるのです。

具体的には以下のような管理が可能になります。

- 本人名義の預貯金の管理と必要な支払い

- 不動産の管理や賃貸借契約の締結

- 年金や保険金の受け取り手続き

- 税金や公共料金などの支払い手続き

- 相続人となった場合の遺産分割協議

本人の代わりに介護サービスの契約や医療に関する手続きができる

成年後見制度では、本人の代理人として契約行為を行えます。

たとえば、本人が介護サービスを利用したり、老人ホームに入所したり、または入院したりする際、それらの手続きは本人の代わりに後見人が全て行えるということです。

具体的に後見人ができる手続きには以下のようなものがあります

- 介護保険の申請や更新手続き

- 介護サービス利用契約の締結

- 施設入所契約の締結

- 医療機関での入退院手続き

- 医療費の支払い手続き

不必要な契約の取消ができる

成年後見制度では、後見人に対して「契約の取消権」が認められています。

認知症などで判断能力が低下した被後見人は、悪徳な業者などにつけこまれて詐欺に遭ったり、不必要な契約を結んでしまうリスクも高まります。

そこで、成年後見制度を利用すれば、仮に不当な契約・不必要な契約を本人が結んでしまった場合でも、成年後見人が契約を取り消し、本人や家族を守ることができる のです。

身近な人による財産の使い込みや不正を防げる

成年後見制度では、預金の引き出しなどの財産管理については「後見人」として選任された人以外できなくなります。

よって、それ以外の親族など、身近な人による使い込みや横領などの不正行為を防ぐことができます。

また、以下のような仕組みによって、不正防止の効果が期待できるでしょう。

- 定期的な収支報告による家庭裁判所のチェック

- 後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用

- 複数後見人の選任による相互チェック

- 親族と専門職による複数後見の活用

- 第三者後見人による客観的な財産管理

これらのメリットを活かすためには、本人の状況や家族の事情を考慮しながら、適切な後見人を選任し、制度を有効に活用することが欠かせません。

特に、専門職後見人と親族後見人それぞれの特徴を理解した上で、より良い後見体制を検討することが大切です。

成年後見制度の利用が適している場合

成年後見人制度の利用が適しているケースについて、解説します。

判断能力が著しく低下している場合

認知症の進行や重度の知的障がい、精神障がい等によって、日常生活における重要な判断が困難な状態にある場合、成年後見制度の利用が適しています。

たとえば、通帳の記帳や金銭管理が困難になった、必要な契約書の内容が理解できない、詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高いといったケースが該当するでしょう。

判断能力が低下し、財産管理が必要な場合

預貯金や不動産などの重要な財産の管理が必要な場合、成年後見制度の利用が推奨されます。

特に、相続により多額の財産を取得した場合や、不動産の売却や賃貸契約の締結が必要な場合、定期的な支払いの管理が必要な場合などにおいて、後見人による適切な財産管理が効果的でしょう。

判断能力が低下した後、医療・介護の契約が必要となった場合

入院や手術の際の医療契約、介護施設への入所契約、在宅介護サービスの利用契約など、重要な契約の締結が必要な場合に成年後見制度は有効です。

これらの契約は本人の生活の質に直接影響を与えるため、後見人が本人の意思を尊重しながら、最善の選択を行うことが大切です。

成年後見制度の利用を避けるべき場合

一方で、次のようなケースでは成年後見人制度の利用を避けた方がよいでしょう。

判断能力が十分ある場合

本人に十分な判断能力がある場合、成年後見制度の利用は適切ではありません。

日常的な買い物や簡単な契約行為が自分でできる、家族や親族の助言を得ながら重要な判断ができるといったケースでは、本人の自己決定権を尊重すべきだからです。

他の制度で対応できる場合

日常的な金銭管理であれば社会福祉協議会の日常生活自立支援事業で対応可能です。

また、年金の管理であれば年金管理サービスで十分な場合があります。

特定の契約や手続きに限った委任状での対応が可能な場合は、成年後見制度を利用する必要はありません。

家族間で意見が対立している場合

後見人の選任や財産管理の方針について、家族間で深刻な対立がある場合は、成年後見制度の利用を慎重に検討する必要があります。

家族間の対立が本人の利益を損なう可能性がある、後見人の活動に支障をきたす恐れがあるケースでは、まず家族間での話し合いや調整を行うことが望ましいでしょう。

家族間の合意形成が困難な場合は、専門家による第三者後見人の選任を検討するのも一つの選択肢となります。

成年後見制度に代わる他の制度

成年後見制度に変わる他の制度には、主に以下の5つが挙げられます。

- 家族信託

- 生前贈与

- 日常生活自立支援事業

- 財産管理等委任契約

- 任意後見制度

それぞれの制度についてご紹介します。

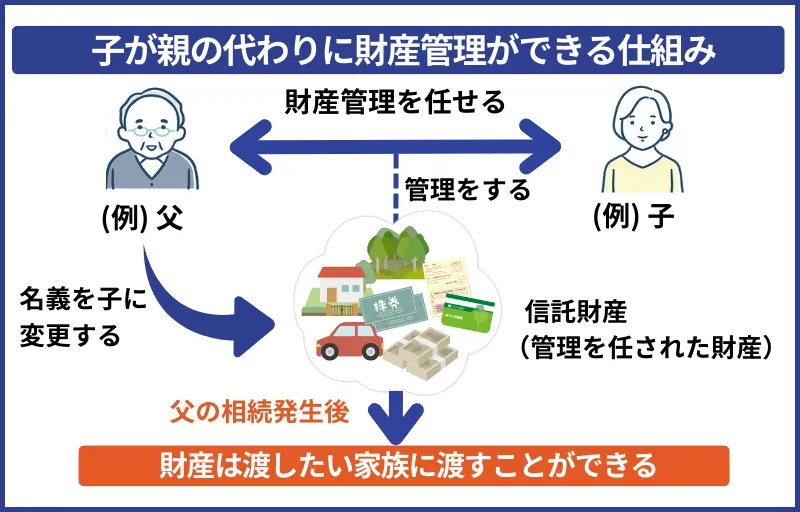

家族信託

家族信託とは「財産を信頼できる家族に託す」仕組みです。

自分や親が高齢になり、本人自身で財産を管理できなくなったときに備えて、財産の管理や運用を行う権利を家族に委託する「信託契約」を結びます。

家族信託において、本人は信託契約の当事者として、家族と相談しながら財産の管理・運用方法を柔軟に定めることができます。

家族信託では、本人が元気なうちに信託契約を結んでおけば、本人が認知症になった後でもそのまま契約内容に従って子が親の利益のために財産を管理・運用・処分ができるため「認知症による資産凍結対策」として近年大きく注目されています。

家族信託について、詳しくは以下の記事でも解説しています。ぜひご確認ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

生前贈与

生前贈与とは「 生きているうちに財産を贈与(無償で渡す)こと 」です。

贈与では、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない「暦年課税」という基礎控除を利用できるため「相続税の節税対策」として利用されます。

暦年課税を利用し、本人の財産を非課税で生前贈与しておくことで、本人が亡くなった後の相続財産を減らし、相続税の節税につながるのです。

ただし、贈与契約も法律行為であり、本人の判断能力がなければ成立しません 。

本人の認知症が進行しているケースなどでは、生前贈与を行えない可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が提供する福祉サービスです。

判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理のサポートを行います。

具体的には、通帳や印鑑の預かり、公共料金の支払い手続き、年金の受け取り確認などのサービスを提供します。

利用料は比較的安価で、福祉的な観点からのサポートを受けられる点が特徴です。

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約は、本人が特定の人物に対して財産管理を委任する民法上の契約です。

委任状を作成することで、預貯金の管理や不動産の管理など、特定の事務について代理権を与えることができます。

ただし、本人の判断能力が低下すると契約が終了する可能性があるため、長期的な対策としては不十分な場合があります。

任意後見制度

任意後見制度とは、成年後見制度のうちの1つで、本人の判断能力がなくなった時に備えて、事前に「任意後見人」や「後見の内容」を決めておく制度です。

本人が元気なうちに、本人の希望に合わせて後見に関する内容を定められるため、本記事で解説している「成年後見制度(法定後見制度)」と比較して、柔軟な制度だといえます。

ただし、任意後見制度も、法定後見制度と同様に、本人の保護・利益のために適用されるため、家族信託のような積極的な相続対策は難しくなります。

また、後見人は任意で定められますが、家庭裁判所への報告・後見監督人の設置が必須です。

後見監督人に専門家が選任されれば、報酬の支払いも必要なため、慎重に検討しましょう。

成年後見制度のご利用は経験豊富な専門家へ相談を

成年後見制度は、認知症や知的障がいなどで判断能力が低下した方を守るための制度です。

成年後見制度を利用することで守られている方、助けられている方もたくさんいるため、決して制度自体がひどいというわけではありません。

ただし、「親が高齢になったから」「認知症の疑いがあるから」と安易に成年後見制度を利用すると、思わぬ制限やトラブルを招いてしまうかもしれません。

成年後見制度を利用するには、法律関連の知識も必要なため、まずは認知症対策の専門家への相談をおすすめします。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する