「親が認知症になったときに相談できる窓口・専門機関を探している」

「親が認知症かもしれないが、どう対応すればよいのかわからない」

高齢なご家族がいる場合は、このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

認知症に関する相談先は、目的や手段に応じてさまざまです。

本記事では、認知症になったときの9つの相談先や起こりうるトラブル、認知症発症後の資産凍結に備えた対策などについて詳しく解説します。

認知症に関する相談先を理解し、いざというときに慌てないよう万全の準備をしましょう。

親御様が認知症になった場合に

備えたい方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症・資産凍結・相続などに悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、家族信託・後見・遺言・相続など幅広いご相談が可能です。

無料相談

を随時受け付けておりますので、

親御様が認知症になった場合に備えて、「何から考えるべき?」 「具体的に何をしたら良い?」 などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせ

に対応中。 サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

親が認知症になったときの9つの相談先

親が認知症になったときは、以下のような場で相談ができます。

- 地域包括支援センター

- 自治体の相談窓口

- 社会福祉協議会

- 認知症の電話相談

- かかりつけ医

- 認知症医療疾患センター

- 医療機関の「もの忘れ外来」

- 認知症カフェ

- 若年性認知症のコールセンター

それぞれの特徴を把握し、適切な相談先を選びましょう。

1. 地域包括支援センター

親が認知症になったときは、地域包括支援センター で相談できます。

地域包括支援センターとは、市町村が主体となり、地域の高齢者や認知症の方、その家族に対してあらゆる相談に応じ、必要な援助を行うための専門家チーム です。

以下のような専門家が配置され、令和6年4月時点では全国の市区町村に5,451か所設置されています。

地域包括支援センターの専門家

- 保健師

- 社会福祉士

- 主任介護支援専門員 など

「どこに相談すればよいか分からない」と迷われている方は、まずはお近くの地域包括支援センターに相談してみるとよいでしょう。

2. 自治体の相談窓口

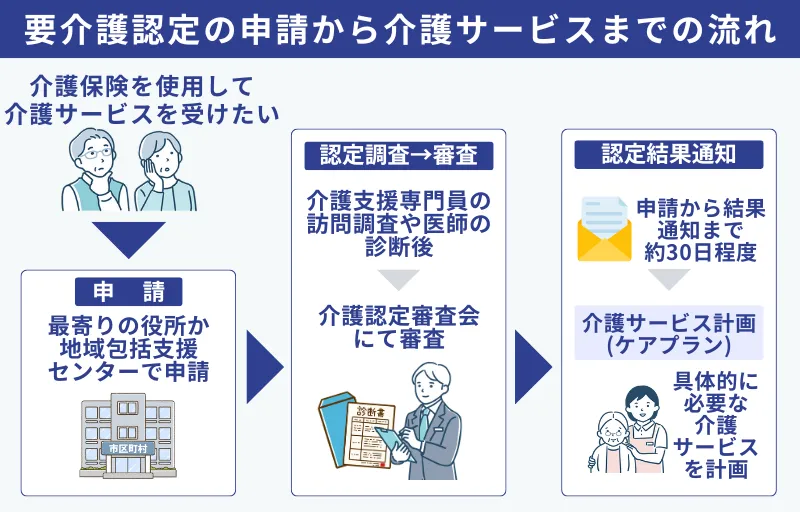

親が認知症になり、介護保険を利用する場合は、自治体の担当窓口で申請手続きを行いましょう。

要介護認定の結果次第では、介護施設の入居や福祉機器のレンタルをはじめとした介護サービスの費用の負担が軽減されます。

参考:

介護保 険制度について|厚生労働省

とはいえ、全額負担してもらえるというわけではなく、前年度の所得に応じて異なるものの、サービスを受けるには原則として1割の自己負担が必要です。

また、自治体では地域包括センター以外にも、認知症の相談窓口を設けていたり相談会を実施していたりする場合もあります。

お住まいの地域の取り組みを調べて、利用してみると良いでしょう。

3. 社会福祉協議会

認知症に関する相談先は、社会福祉協議会も選択肢のひとつ です。

社会福祉協議会とは、地域福祉の推進を図ることを目的とした民間団体であり、全国に設置されています。

参考:

社会福祉協議会の組織・事業・活動について|社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉部

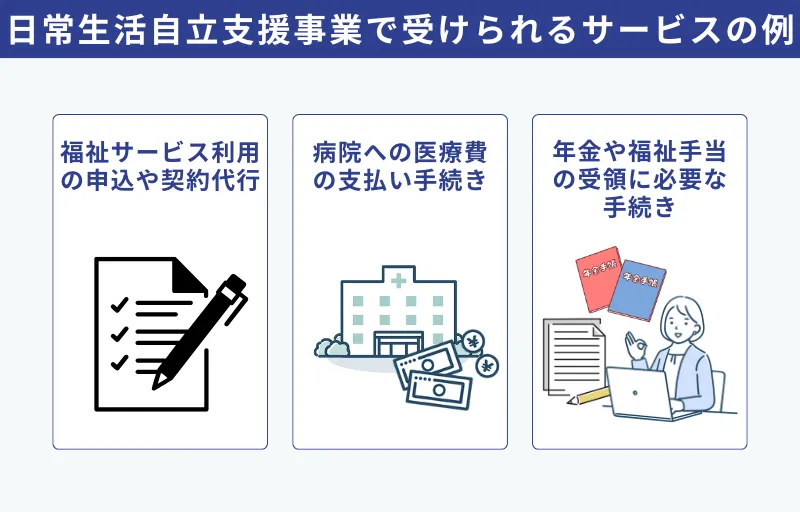

社会福祉協議会では相談だけでなく、認知症高齢者の生活をサポートする「日常生活自立支援事業」を実施しています。

日常生活自立支援事業で受けられるサービスの例は、以下のとおりです。

日常生活自立支援事業で受けられるサービス例

- 福祉サービスの利用における申し込みや契約の代行

- 病院への医療費の支払い手続き

- 年金や福祉手当の受領に必要な手続き など

参考: 地域包括支援センターについて|厚生労働省

認知症の症状が見られる方のなかには、一人暮らしをされているケースもあるでしょう。

一人暮らしを継続するうえで認知症が不安な場合は、社会福祉協議会に相談するのがおすすめ です。

なお、社会福祉協議会のサービスを利用する場合は相談の受付が必要なため、お近くの社会福祉協議会に連絡して、申し込みをしてください。

4. 認知症の電話相談

認知症に関する相談は、電話でも可能 です。

公益社団法人「認知症の人と家族の会」 が、フリーダイヤルによる電話相談を実施しています。

「認知症の人と家族の会」とは、その名のとおり認知症の人やその家族を支える全国組織です。

全国47都道府県に支部があり、電話相談のほかにも介護家族や本人が集まり話し合う「つどい」の開催や、会報の発行など、さまざまな活動をしています。

「認知症の人と家族の会」の電話相談では経験者に相談できるため、安心感を得られるでしょう。

「顔を合わせた直接の相談は気が重い」という方は、まずは電話相談を検討してみてください。

5. かかりつけ医

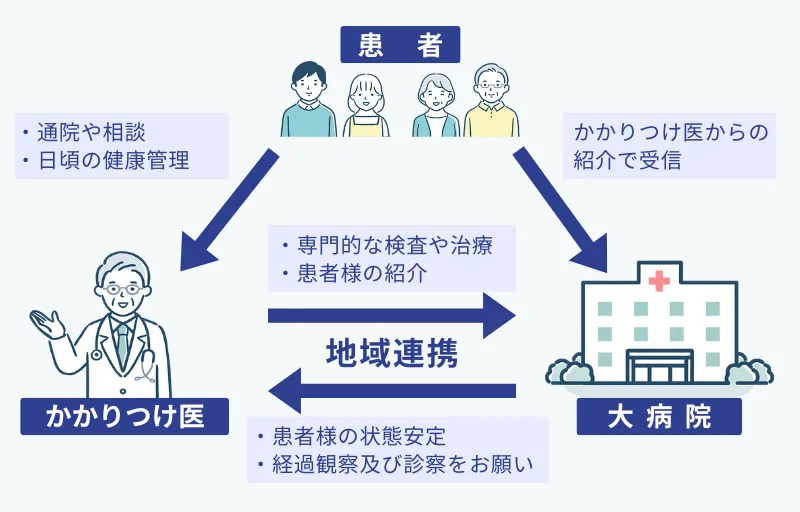

親の認知症に悩まれている方は、かかりつけ医に相談するのも効果的 です。

かかりつけ医とは、健康に関することをなんでも相談できる身近な存在であり、認知症も例外ではなく相談できます。

相談の結果「詳しく調べたり治療したりする必要がある」とかかりつけ医が判断した場合は、専門医や専門の医療機関を紹介してもらえます。

参考: 「かかりつけ医」ってなに?|厚生労働省

また、かかりつけ医を持つことで、病気の予防や早期発見・早期治療が可能になるのもメリットです。

かかりつけ医は患者さんの日ごろの状態を熟知しているため、子をはじめとした家族が気づくより前に認知症の可能性を察知するケースもあります。

認知症は早期に発見し、早い段階から治療をすると進行をゆるやかにすることが可能です。

参考:

とうきょう認知症ナビ|東京都福祉局

いざというときに相談するためにも、早期発見・早期治療のためにも、かかりつけ医を持っておくと安心 でしょう。

6. 認知症疾患医療センター

認知症に関する相談先のひとつとして、認知症疾患医療センター があります。

認知症疾患医療センターとは、認知症の速やかな鑑別診断や医療相談を行う医療機関であり、地域での認知症医療提供体制の構築を図ることが目的です。

令和6年12月現在、全国に509カ所設置されています。

認知症疾患医療センターでは、本人や家族の生活に関する不安が軽減されるように、次のような診断後等支援を実施している場合もあります。

- 家族介護者の心理教育の定期開催

- 家族介護者の会(家族介護者ピアサポート)の実施

- 本人交流会(本人ピアサポート)

認知症疾患医療センターの整備状況や所在地などは、厚生労働省が発表しているので、利用したい場合は調べてみてください。

参考:

認知症に関する相談先|厚生労働省

7. 医療機関の「もの忘れ外来」

親の認知症が疑われる場合は、医療機関の「もの忘れ外来」を受診するのも効果的 です。

もの忘れ外来とは、「認知症かもしれない」と思われている方を対象とした外来であり、全国に存在します。

認知症に関する専門医が診察を担当し、認知機能の状態を確認するための検査や認知症の診断を行うのが目的です。

認知症は早期発見・早期治療によってその後の進行が変わる可能性があります。

認知症の人と家族の会が「全国物忘れ外来一覧」を公開しているので、「最近もの忘れがひどい」と感じたら早めに受診しましょう。

参考: 全国もの忘れ外来一覧|公益社団法人認知症の人と家族の会

8. 認知症カフェ

親の認知症に関して、気軽に相談したい場合は「認知症カフェ」の利用がおすすめ です。

認知症カフェでは認知症の方やその家族が集まり、お茶をしながら交流を深めたり、認知症や介護に関する情報交換を行ったりします。

介護福祉士や看護師といった専門家が参加するケースもあり、専門的な相談ができる場合もあります。

認知症カフェは自治体やNPO法人をはじめとしたさまざまな団体によって運営されているため、地域によって開催内容や開催頻度は異なるものの、おおむね月に1回程度開催されている場合が多いです。

全国で6,000カ所ほど設置されているので、認知症カフェを利用してみたい方は自治体の高齢者担当課や地域包括支援センターにてご確認ください。

参考: 私たちの認知症カフェ|厚生労働省

9. 若年性認知症専用コールセンター

認知症を65歳未満で発症した場合は、若年性認知症専用コールセンターを利用できます。

若年性認知症専用コールセンターとは、認知症介護研究・研修大府センターが運営主体となって実施している電話無料相談です。

参考:

若年性認知症コールセンターの開設について|厚生労働省

若年性認知症は、働き盛りの世代で発症するため、本人と家族の生活への影響も少なくありません。

そのため、発覚に時間がかかったり、受診に踏み切れなかったりといったケースも多いとされています。

参考:

若年性認知症ハンドブック|厚生労働省

まだまだ若いと思いつつも「最近もの忘れが多い」とお悩みの方や、ご家族に若年性認知症の疑いがある方は、若年性認知症専用コールセンターに相談してみてください。

参考:

若年性認知症コールセンター|社会福祉法人仁至会 認知症介護研究・研修大府センター

親が認知症になると何が起こる?

認知症で判断能力が完全になくなると、適切な金銭管理ができなかったり、資産が凍結したりと様々なトラブルのおそれがあります 。

現時点で親が健康であっても、将来的に認知症を発症する可能性はゼロではなく、他人事とはいえません。

厚生労働省の報告によると、認知症の高齢者は年々増加するという予測もなされています。

参考: 認知症推進基本計画|厚生労働省

そこで、具体的にどのようなトラブルが起こり得るのか、また、そのトラブルを防ぐためには何をするべきなのか、詳しくみていきましょう。

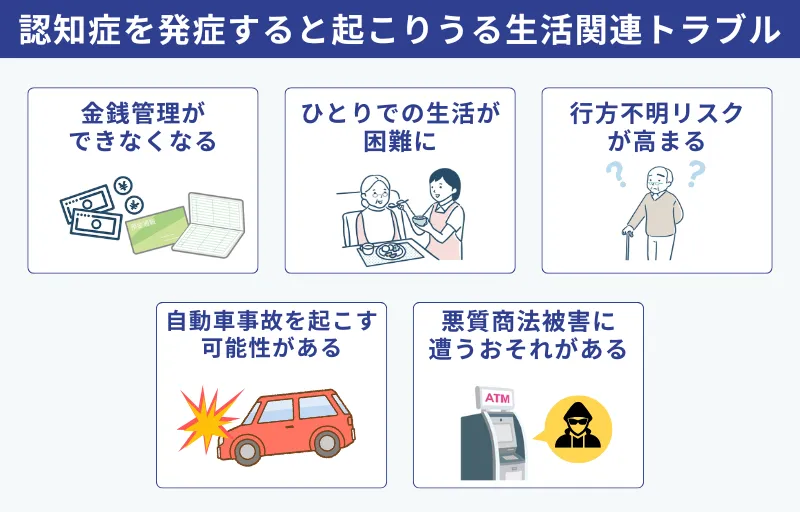

生活関連で起こりうるトラブル

認知症を発症すると判断能力が低下するため、次のような生活関連のトラブルが発生する可能性があります。

- 金銭の管理ができなくなる

- ひとりでの生活が困難になる

- 行方不明になるリスクが高まる

- 自動車事故を起こす可能性がある

- 悪質商法の被害に遭うおそれがある

認知症の初期段階ではお金の計算が合わなくなるといった事例が見られますが、症状が進行するにつれて年金支給日に使い切ってしまうなど計画的に生活費を使用できなくなることも珍しくありません。

加えて、ひとりで排泄ができなくなったり、買い物ができなくなったりすると、一人暮らしの継続は難しいでしょう。

また、認知症の代表的な行動のひとつに家に帰れなくなる「徘徊」がありますが、警視庁の発表によると令和5年は19,000人以上の方が認知症によって行方不明となりました。

参考:

令和5年における行方不明者の状況|警視庁

このように、認知症を発症するとさまざまなトラブル発生のリスクが高まり、これまでどおりの生活が難しくなる可能性がある でしょう。

相続関連で起こりうるトラブル

認知症を発症すると生活上のトラブルだけでなく、資産や相続面でも困る可能性があります。

具体的に起こりうるトラブルの例は以下のとおりです。

- 預貯金の引き出しや解約ができなくなる

- 不動産の売買ができなくなる

- 相続対策ができなくなる

- 遺言の作成ができなくなる

認知症と診断されると、判断能力が低下した名義人および財産を守るため、預金の引き出しや解約ができなくなります。

同様の理由から、自宅をはじめとした本人名義の不動産を売ることもできません。

預金口座の凍結解除や自宅の売却は後段にて解説する「成年後見制度」を利用すると可能になりますが、メリットだけでなく注意点も存在します。

また、多額の財産を有する場合は、相続対策や遺言がなければ本人が亡くなったあとに親族間でトラブルに発展する可能性もあります。

相続対策や遺言も、認知症によって判断能力を喪失したあとは利用できなくなるため、必要な場合は早めに対策 しておきましょう。

親が認知症になったときの資産凍結対策

前述のトラブル事例を目にして「どのように認知症対策をすればよいのか」と疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。

特に認知症による資産凍結は事前の対策が肝心であり、次のような手段があります。

- 成年後見制度

- 家族信託

- 公正証書遺言の作成

どのような制度でどのような特徴があるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

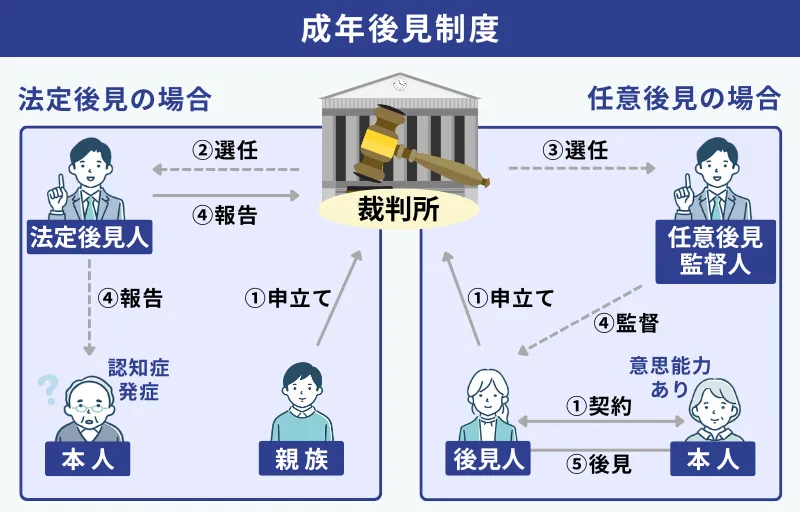

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などによって物事を判断する能力が十分ではない方を法律的に支援する制度 です。

判断能力が低下した本人に代わって、選任された後見人が財産管理や契約行為を行います。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類がありますが、認知症発症による意思能力の低下後に利用できるのは「法定後見」のみです。

法定後見では後見人を裁判所が選任するため、家族などの身近な人物ではなく司法書士や弁護士といった専門家が選任されるケースもあります。

また、家庭裁判所に後見開始の申し立てをすることで、預金の引き出しや自宅の売却なども可能です。

しかし、成年後見制度は「本人の財産保護」が目的であり、後見開始後には家族で自由に財産管理ができないことに注意が必要です。

成年後見制度については、以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

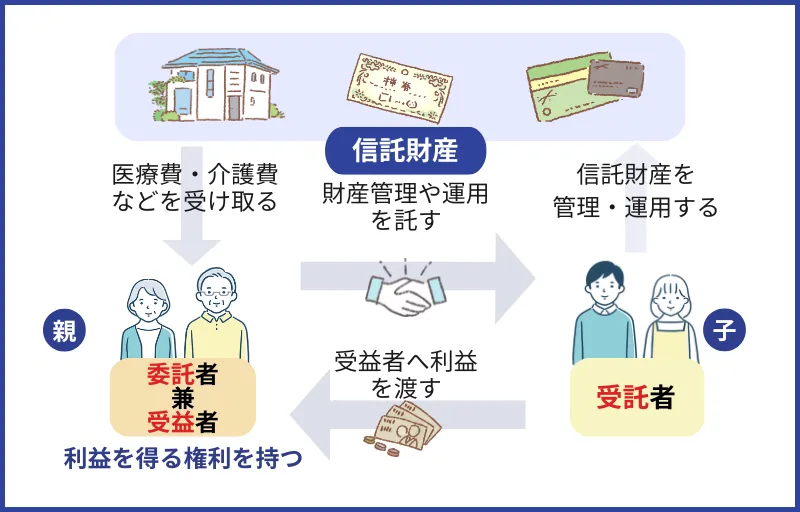

家族信託

家族信託とは、認知症による資産凍結を防ぐために財産の管理や処分を、親が子などの信頼できる家族にあらかじめ託す仕組み です。

一般的な家族信託では、親が委託者兼受益者となり、子が受託者となります。

家族信託では、受託者に資産の管理・運用を行う権利が与えられるため、成年後見制度では実現できなかった家族による柔軟な財産管理が可能です。

家族信託を組成すると、預金口座の凍結回避や自宅の売却ができることに加えて、家族信託契約書は遺言の役割も果たすため、相続対策も実現できます。

ただし、家族信託は判断能力を要する契約行為であるため、認知症を発症してからでは組成できません 。

「家族だけで柔軟な財産管理をしたい」という希望がある場合は、早めに家族信託の利用を検討することをおすすめします。

なお、家族信託の詳細や、メリット・デメリットについては以下の記事にまとめられているので、こちらもぜひご参考にしてください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

認知症対策を

ご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

親御様が認知症になった場合に備えて、「何から考えるべき?」 「具体的に何をしたら良い?」 などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせ

に対応中。 サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

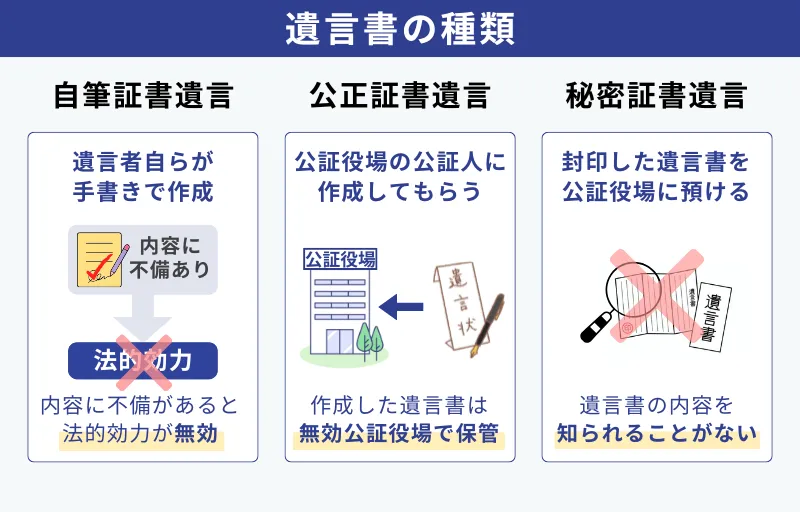

公正証書遺言の作成

相続時に親族間で紛争のおそれがある場合は、遺言を作成 することもおすすめです。

遺言の作成は法律行為にあたるため、判断能力を喪失したあとは作成できません。

遺言には以下の3種類がありますが、公正証書での遺言作成がおすすめです。

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

自筆証書での遺言は、費用が掛からず手軽ですが、万が一不備があると無効になってしまうおそれがあります。

一方で、公正証書遺言であれば公証人が関与するため、無効になりづらいです。

加えて、遺言の原本は公証役場で保管するため、紛失や改ざんされるリスクもありません。

参考:

Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか?|日本公証人連合会

多額の財産を有しており、親族間でトラブルが発生する可能性がある場合は、認知症発症前に公正証書遺言の作成を検討しましょう。

親の認知症問題はひとりで抱え込まず、相談を

親の認知症問題は誰もが抱える可能性があり、他人事ではありません。

しかし、次のような場所でさまざまな相談が可能です。

- 地域包括支援センター

- 自治体の相談窓口

- 社会福祉協議会

- 認知症の電話相談

- かかりつけ医

- 認知症医療疾患センター

- 医療機関の「物忘れ外来」

- 認知症カフェ

- 若年生認知症のコールセンター

相談可能な内容や特徴は各相談先によって異なるものの、専門家や経験者が対応してくれるため、安心感を得られます。

認知症は症状の進行面でも、資産凍結の面でも、早ければ早いほど対策の選択肢が多いです。

親に認知症の兆候が見られたらひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。

弊社は、認知症対策や家族信託の専門家として年間1万件以上のお問い合わせに対応しております。

ご相談は無料なので、親の認知症について不安がある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

親御様の認知症で

お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症・資産凍結・相続などに悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。

全国から年間1万件以上のお問い合わせに対応

し、かつサービス満足度も96%を超えるなど、経験豊富な専門家が多く在籍しております。

家族信託・後見・遺言・相続など幅広い相談が可能です。

無料で相談する

無料で相談する