成年後見制度の費用には主に、家庭裁判所への申立てのための費用と、成年後見人への毎月の報酬があります。

申立て手続きは専門家に依頼することも多く、その場合は10〜30万円程度のまとまったお金が必要です。

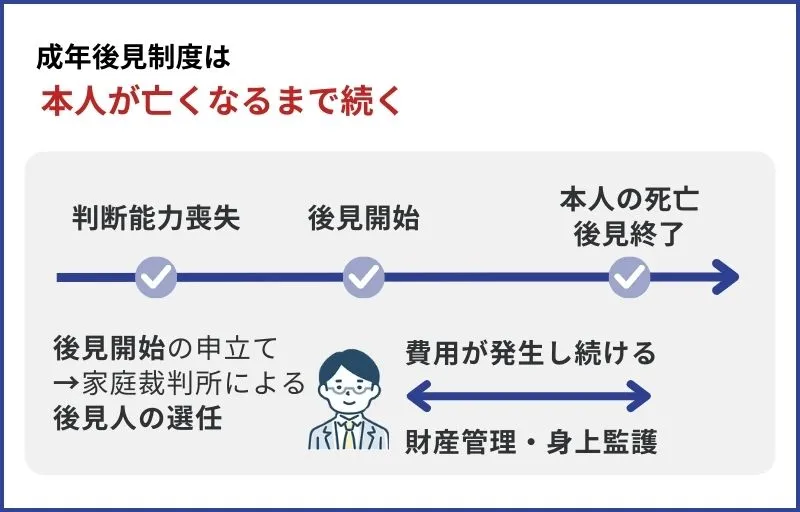

そして、成年後見人への毎月の費用は、月々2〜6万円発生するため、長期間に及ぶとトータルのコストはかなり大きくなります(成年後見制度は原則本人の死亡まで続きます)。

本記事では、成年後見人への費用の詳細や、支払えない場合の対処法などを解説していきます。

要約

- 成年後見制度では毎月後見人に対して2〜6万円の報酬を支払う必要がある

- 後見開始の申立てには2万円程度+専門家への報酬が必要である

- 本人にまだ判断能力があれば、家族信託も検討できる

- 成年後見人への費用が支払えない場合は、法テラスや自治体の支援が利用できる

- 判断能力の有無や最適な制度の判断は、専門家に早めに相談することがおすすめ

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、「任意後見

」や「家族信託

」など、他の制度を選択することもできます。

家族信託の「おやとこ」 では、費用や各制度のメリット・デメリットなど、専門家が丁寧にご説明いたします。ぜひ無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する目次

成年後見制度とは?

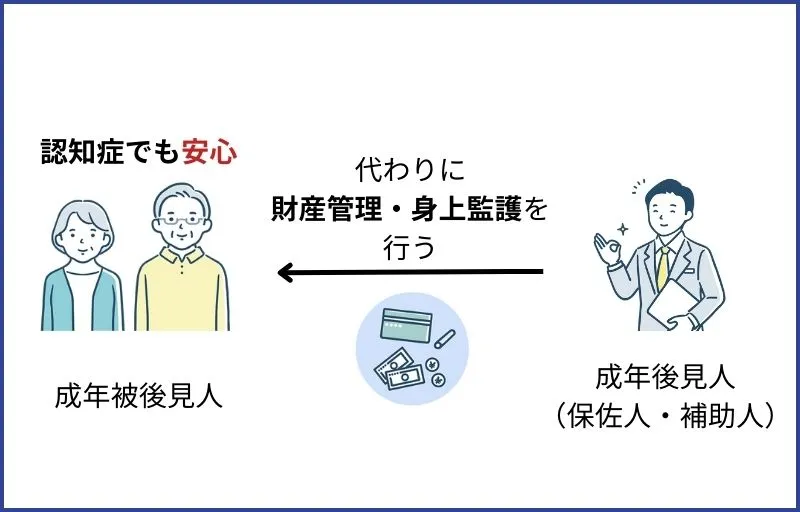

成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどによって判断能力が低下した人を支援する制度 です。

判断能力が不十分な状態では、自分のお金を適切に管理したり、生活に必要な契約や手続き(介護施設の入居契約、入院手続きなど) を行ったりすることが難しくなります。

そこで、家庭裁判所が本人を支援する役割として成年後見人 を選任します。

選任された成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約行為を行うことで、本人や本人の家族は安心して日常生活を送れるようになるのです。

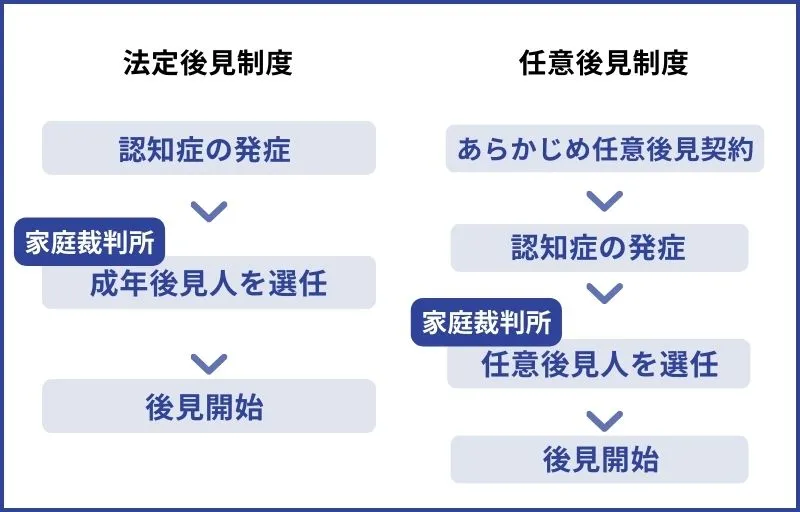

成年後見制度は2種類に分かれています。

後見人を家庭裁判所が選任する「法定後見制度 」と、後見人を事前に自分で指定できる「任意後見制度 」です。

つまり「将来に備える」のではなく「すでに判断能力が低下しているため、すぐに成年後見人(または保佐人・補助人)を選任して欲しい」という場合は法定後見制度を利用します。

※厚生労働省の統計によると、令和4年12月末日時点での成年後見制度の利用割合は、法定後見制度が約98.9%と大半を占め、任意後見制度はわずか約1.1%です。

参考:

成年後見制度の現状|厚生労働省

そこで本記事では、法定後見制度でかかる費用について深掘りして解説していきます。

任意後見制度の利用をご検討の方、費用を知りたい方は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

成年後見制度の基礎知識については、以下の記事をご確認ください。

【保存版】成年後見制度をわかりやすく解説!5つの注意点と必要な費用

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」は家庭裁判所によって選任され、本人に代わって様々な手続きを行います。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。

成年後見制度(法定後見)でかかる費用とは?

法定後見制度を利用する場合にかかる費用は、主に以下の2つに分けられます。

法定後見制度を利用する場合にかかる費用

- 成年後見人に対し、後見事務の報酬として毎月支払う費用(ランニングコスト)

- 法定後見制度の利用を開始するための申立て時にかかる費用(初期費用)

それぞれの費用の詳細や相場を詳しく解説していきます。

成年後見人に対して毎月支払う費用(ランニングコスト)

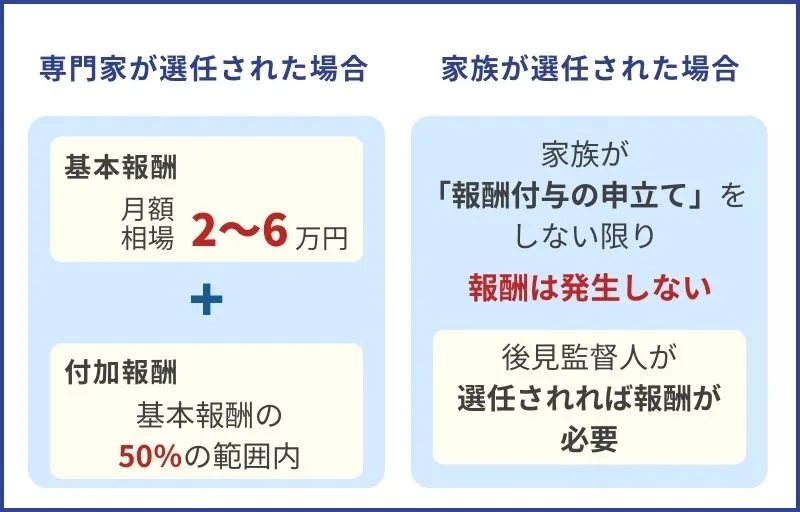

専門家が成年後見人に選任された場合は、専門家に対して月額2〜6万円の報酬を支払う必要があります。

一方で、親族が成年後見人に選任された場合は、報酬が発生しないこともあります。

順番にみていきましょう。

専門家(司法書士・弁護士など)が成年後見人となる場合

専門家が成年後見人に選任された場合、後見事務の報酬として毎月2〜6万円前後 の費用が発生します。

つまり、1年間に24〜72万円、成年後見制度が10年間続くと240〜720万円程度かかるということです。

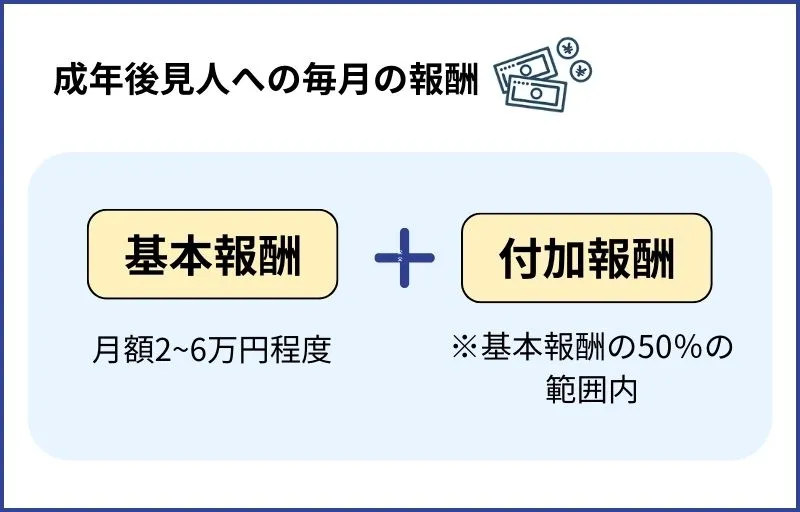

成年後見人への報酬を決定する要素には、本人の財産額によって異なる「基本報酬」 と特別困難な業務が発生したかどうかで決められる「付加報酬」 の2種類があります。

- 基本報酬

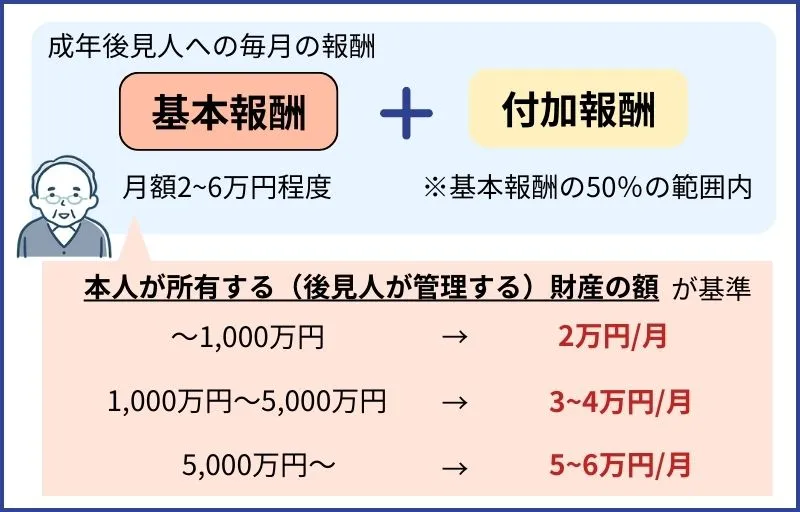

基本報酬は主に、本人が所有する財産、つまり、成年後見人が管理する財産(管理財産)の額によって変わります。

基本的には月額2万円が目安ですが、管理財産額が1,000万円以上5,000万円以下の場合は月額3〜4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には月額5〜6万円程度が目安です。

- 付加報酬

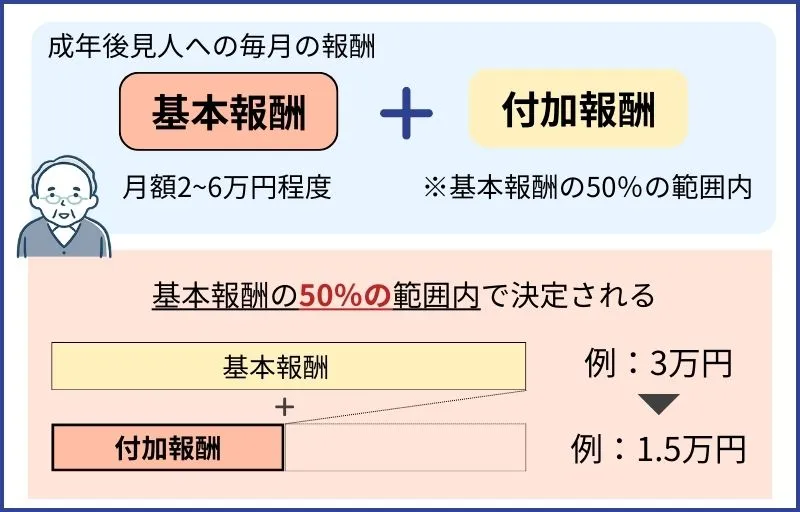

基本報酬に加えて、後見事務に特別困難な事情があった場合は「付加報酬」として、報酬額が付加されるケースがあります。

付加報酬は、基本報酬額の50%の範囲内で決定されます。

「特別困難な事情」に該当する例は、人の不動産を売却した場合や、本人の代わりに遺産分割協議を行った場合などです(ただし、ケースごとに判断されます)。

例えば、基本報酬額が2万円の場合、付加報酬額は50%の1万円以内で設定されるため、月額の報酬は最大3万円になるということです。

では、専門家への報酬額はだれがどのように決めるのでしょうか?

報酬額は、成年後見人(専門家)自身が家庭裁判所へ「報酬付与の申立て」を行い、1年間の後見事務に関する申立ての内容から、家庭裁判所が決定します。

よって、本人の家族が成年後見人に値下げ交渉をしたとしても、報酬額は実際に行われた後見事務の内容をもとに家庭裁判所が判断するため、自分たちの裁量で決めることはできないのです。

参考: 成年後見人(保佐人,補助人)の報酬付与の申立書|裁判所

家族や親族が成年後見人となる場合

最高裁判所の資料によると、申立て時に後見人の候補者を家族や親族とする方は、全体の2割程度です。

そして、家族や親族が成年後見人になる場合、報酬が発生しないこともあります。

そもそも成年後見人への報酬額に関しては、法律での規定などはなく、成年後見人による申立てから家庭裁判所が決定するものです。

家族が成年後見人に選任された場合、専門家のように「仕事として」ではなく 「家族として」後見事務を行うことが多いため、報酬付与の申立てをしない方もいます。

この場合は、前段で解説した毎月2〜6万円の報酬は発生しません。

(もちろん、家族でも申立てを行えば報酬を得られる可能性はあります。)

報酬が発生しないのであれば、家族や親族が成年後見人となった方がよいのでは?と思う方も多いでしょう。

ただし、専門知識を持たない一般の方が後見事務を行う場合、後見事務による負担についても留意しておく必要があります。

成年後見人は、本人の代理人として、責任を持って財産管理や身上監護を行い、全て記録し、家庭裁判所に毎年報告しなければならないためです。

まずは、成年後見人の候補者を誰にするかなどを含め、専門家と相談した上で、申立て手続きを行うことをおすすめします。

成年後見制度開始の申立て時にかかる費用

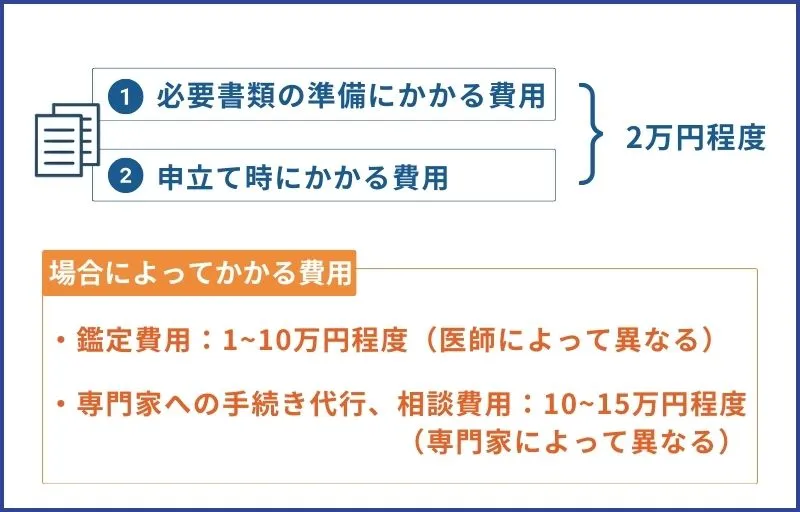

成年後見開始時の申立て時にかかる費用は、約2万円程度 です。

成年後見開始時の申立て時にかかる費用

- 申立て書類の準備にかかる費用

- 申立て時にかかる費用(書類準備以外)

- その他、場合によってかかる費用

ただし、手続きを司法書士などの専門家に依頼したり、相談したりする場合は、追加で10万〜30万円程度の報酬を見積もっておきましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

申立書類の準備にかかる費用

成年後見開始の申立てを行うにはまず、申立てに必要な各種書類を準備しなければなりません。

必要書類と、書類の取得にかかる費用は以下の通りです。

| 必要書類 | 取得先 | 費用 |

|---|---|---|

| 本人の戸籍謄本 | 自治体 | 1通450円程度 |

| 本人・後見人候補者の住民票 | 自治体 | 1通350円程度 |

| 診断書 | 医療機関 | 5,000~10,000円程度 |

| 後見登記されていないことの証明書 | 法務局 | 300円 |

| 残高証明書 | 金融機関 | 1通800円程度 |

| 不動産の登記事項全部証明書 | 法務局 | 1通600円 |

戸籍謄本の取得費用(取得先:自治体)/450円程度

本人の戸籍謄本(1通) が必要です。

自治体の窓口や郵送で請求する場合は1通につき450円程度、コンビニ交付の場合は1通につき250円程度で、自治体によって異なります。

住民票または戸籍附票の取得費用(取得先:自治体)/300円程度

本人、後見人候補者の住民票または戸籍附票が必要です。

自治体の窓口や郵送で請求する場合は1通につき300円程度、コンビニ交付の場合は1通につき250円程度で、自治体によって異なります。

診断書の取得費用(取得先:医療機関)/5,000円〜10,000円程度

後見開始の申立てでは、本人の精神の状態について記載された医師の診断書が必要です。

診断書取得費は5,000円〜10,000円程度が目安で、医療機関によって異なります。

後見登記されていないことの証明書(取得先:法務局)/300円

本人について、すでに成年被後見人や被保佐人等の登記がされていないことを証明する書類が必要です。

取得費は1通あたり300円です。

参考: 登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)|法務省

残高証明書(取得先:金融機関)/800円程度

本人の預貯金や有価証券の残高がわかる資料として、預貯金通帳写しまたは残高証明書などが必要です。

取得費は金融機関によって異なりますが、1通につき800円程度が目安です。

不動産の登記事項全部証明書(取得先:法務局)/600円

不動産を所有している場合は、本人の財産状況がわかる資料として、不動産の登記事項全部証明書が必要です。

取得費は1通につき600円です。(オンライン請求では480円または500円)

※未登記の場合は「固定資産評価証明書」が必要です。自治体にて300円前後で取得できます。

参考: 登記手数料について|法務省

申立て時にかかる費用(書類準備以外)

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 郵便切手 | 3,000~5,000円分 |

| 後見登記手数料 | 2,600円(収入印紙) |

| 申立手数料 | 800円(収入印紙) |

必要書類の取得費以外に、申立て手数料・後見登記手数料(収入印紙)、手続きにおける郵便切手代が必要です。

郵便切手代(取得先:郵便局)/3,000円〜5,000円程度

申立ての際には、手続きに使用される郵便切手も一緒に納付します。

家庭裁判所によって必要な金額、各切手の枚数が異なりますので、確認のうえ、郵便局で取得しましょう。

例:東京家庭裁判所

後見開始の申立て時に納める郵便切手

合計 3,270円

500円×3枚、100円×5枚、84円×10枚、63円×4枚、20円×5枚、10円×6枚、5円×2枚、1円×8枚

後見登記手数料/2,600円(収入印紙)

後見開始の審判後、法務局にて後見人が選任された旨が登記されます。

この登記手続きは家庭裁判所の依頼のもと法務局が進めてくれますが、登記にかかる手数料に関しては、申立て時に収入印紙であらかじめ納付しておくのです。

後見登記の手数料は2,600円で、収入印紙にて納めます。

申立て費用/800円(収入印紙)

後見開始の申立てには、申立手数料が必要です。

家庭裁判所に提出する申立書に収入印紙を貼って納付します。

申立ての内容によって費用は異なり、後見開始の申立ての場合は800円です。

また、保佐開始、補助開始の申立てをする場合で、補助人・保佐人への同意権又は代理権付与の申立てを行う場合は、それぞれにつき800円がかかります。

その他、場合によってかかる費用

本人の精神状況を判断するための鑑定が必要となった場合や、申立て手続きを専門家へ依頼した場合は、追加で費用がかかります。

場合によってかかる費用

- 鑑定費用:1~10万円程度(医師によって異なる)

- 専門家への手続き代行・相談費用:10~15万円程度(専門家によって異なる)

鑑定費用/1〜10万円程度

申立て時に提出した医師の診断書の内容によっては、本人の精神状態を判断するために、医師による「鑑定」が必要とされる場合があります。

実際に鑑定が行われることはまれで、割合にして全体の約4.9% です。

鑑定が必要な場合は、1〜10万円程度の鑑定費用がかかります(医師によって異なります)。

| 医師による鑑定費用の割合 | |

|---|---|

| 5万円以下 | 約45.4% |

| 5〜10万円 | 約41.5% |

| 10~15万円 | 約12.7% |

| 15〜20万円 | 約0.2% |

| 20万円超え | 約0.2% |

参考: 成年後見関係事件の概況―令和4年1月〜12月―|最高裁判所事務総局家庭局

専門家の手続き代行費用・相談費用/15〜20万円程度

ここまで解説した書類の準備や、申立て書類の作成、申立て手続きについて、専門家に依頼する場合は15〜20万円程度の報酬が必要です。

具体的な報酬額は、依頼する専門家によって異なりますので、個別に確認が必要です。

また、手続きに関する費用だけではなく、専門家へ相談する際に、1時間5,000円などという費用が設定されている場合もあるため、注意しましょう。

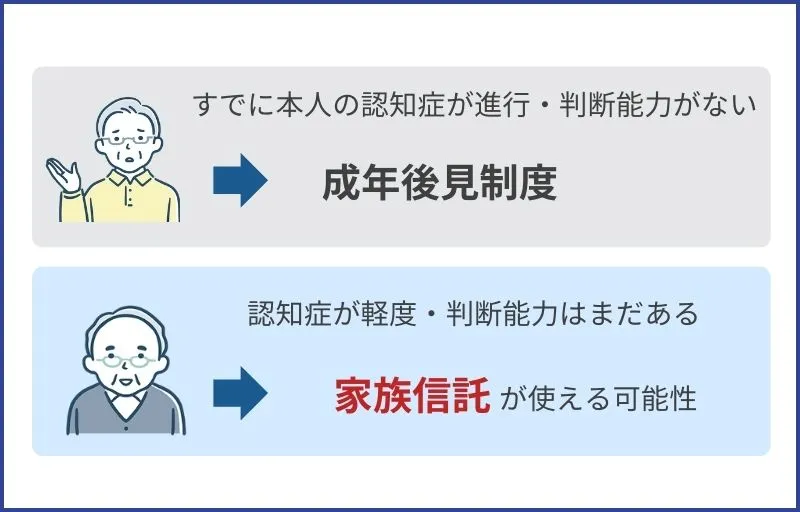

まだ判断能力があるなら、家族信託の検討がおすすめ

本人にまだ判断能力がある場合、元気に生活できている場合は「家族信託 」を検討してみてはいかがでしょうか。

家族信託なら、成年後見制度で大きな負担となるランニングコストをかけずに、成年後見制度よりも柔軟な財産管理や相続対策を行えます。

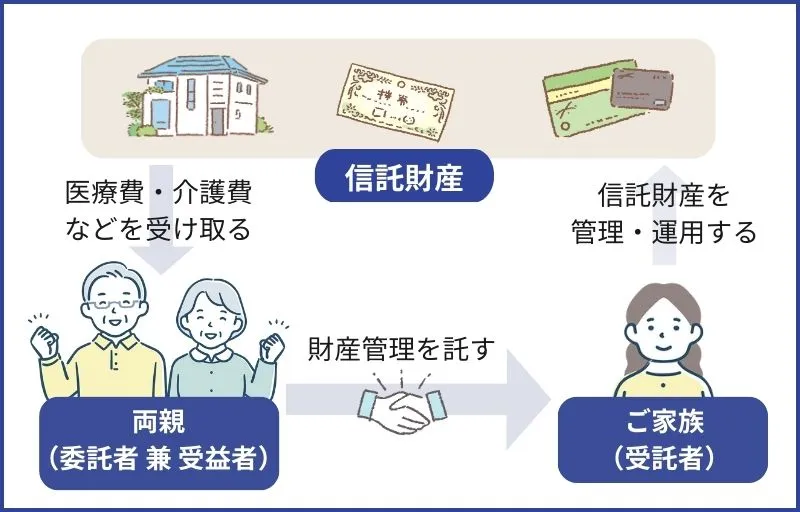

家族信託とは、事前に家族へ財産(金銭や不動産など)の管理を託しておくことで、本人の判断能力が低下した後でも、本人に代わって財産を自由に動かせる制度です。

家族信託は、財産を託す「委託者」、財産管理を行う「受託者」、財産からの利益を得る「受益者」で構成されます。

一般的な家族信託では、親が委託者、子(孫や配偶者なども可)が受託者として家族間で信託契約を結び、子が親の代わりにお金や不動産などの財産を管理したり、運用したり します。

家族間で契約する制度なので、成年後見制度のように家庭裁判所が関与したり、成年後見人との関係性に悩まされたりすることもありません。

しかし、成年後見制度は本人の財産を守ることが目的であるため、財産管理や処分に大きな制限が加えられることがあります(不動産の売却など)。

一方家族信託では、資産の有効活用や相続対策などを受託者が代わりに行えるため、より本人や家族の希望を実現しやすい制度だといえます。

家族信託と成年後見制度の違いについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?

高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。

ただし、どんな制度にも、メリットがあればデメリットや注意点が存在します。

家族信託を利用するメリットはたくさんありますが、もちろん、全ての人にマッチする制度とはいえません。

家族信託も成年後見制度と同様に、法律で定められた制度です。

適切な手続きを踏まなければ、後からトラブルが起こるおそれもあります。

利用を検討される場合は、初回相談だけでも、まずは一度専門家の意見を聞くことがおすすめです。

以下の記事では、家族信託の全体像やメリット・デメリットがわかるようになっています。

家族信託を初めて聞いたという方、興味を持った方はぜひご覧ください。

家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、「任意後見

」や「家族信託

」など、他の制度を選択することもできます。

家族信託の「おやとこ」 では、費用や各制度のメリット・デメリットなど、専門家が丁寧にご説明いたします。ぜひ無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

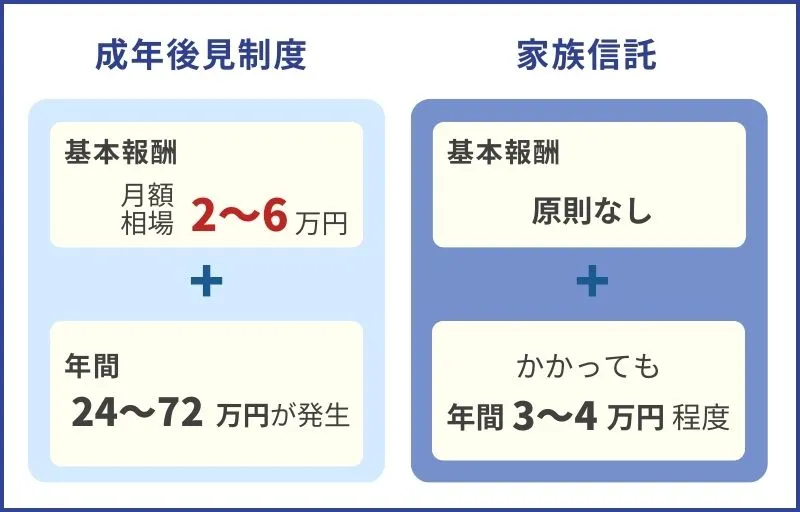

無料で相談する【成年後見制度と家族信託】毎月かかる費用を比較

家族信託をおすすめする理由の1つに、ランニングコストがかからないことを挙げました。

では、成年後見制度(法定後見)とどれくらい費用が違うのでしょうか。

本人が所有する財産や家族の状況によっても変わりますが、成年後見制度(法定後見)では月に2〜6万円(年間24〜72万円)、家族信託では、月額費用は原則不要 です。

しかし、中には、家族信託のサポートをしている専門家が、アフターサポートや継続サポートの対価として、月額や年額で費用を定めているケースもあります。

弊社の家族信託サポート「おやとこ」でも、月額費用として1,628円(税込)〜 を設定しております。

弊社独自の家族信託専用アプリでの財産管理ができたり、アフターサポートが充実していたりするため、トータルでは成年後見制度比較して大きくコストカットできるはずです。

ちなみに、初期費用は、家族信託でもある程度まとまった金額が必要となります。

家族信託の費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

家族信託の費用はいくらかかる?相場と安く抑えるためのポイントを徹底解説!

家族信託の検討時は費用面で悩みがちです。家族信託の費用は信託財産額によって異なります。本記事では家族信託で発生する費用の内訳や費用シミュレーションに加えて、費用を抑えるポイントについても詳しく解説します。

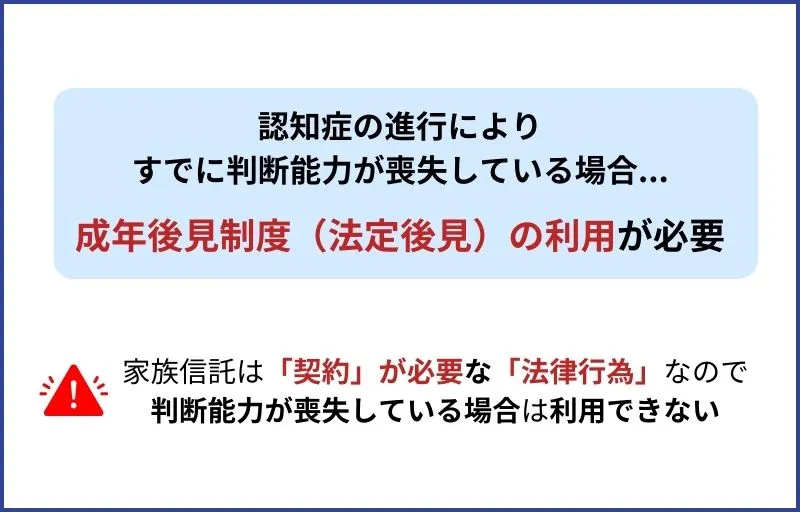

成年後見制度(法定後見)を利用すべきケースとは?

家族信託では、トータルのコストが抑えられ、柔軟な財産管理や相続対策が実現するというメリットがあることがわかりました。

ただし、本人の認知症がすでに進行し、判断能力が低下している場合、本人の財産管理や契約行為を行うために成年後見制度(法定後見) を利用すべきであり、利用せざるを得ません。

参考:信託法第3条の1の1、民法3条の2

なぜなら、家族信託は親子間での信託契約により効力を発する法律行為であり、認知症で判断能力を失ってしまうと、有効な契約は結べないからです。

しかし、認知症になるとすぐに法律行為ができなくなるというわけではありません。

法律行為に必要な判断能力は、その行為ごとに個別具体的に判断されるためです。

本人の状態によっては、家族信託で財産管理や相続対策に取り組める余地があるかもしれません。

家族信託必要な判断能力があるかどうかについては、基本的に専門家が行います。

不安な場合は、ぜひ早めにお問い合わせください。

成年後見制度の手続き完全ガイド|流れや必要書類を徹底解説!

成年後見人の申立て手続きを検討しているけど、「複雑な手続きや多すぎる書類がわかりにくい」とお悩みではありませんか? この記事では、成年後見人の選任申立て手続きの流れ、必要書類、費用の相場、注意点などを司法書士がわかりやすく解説します。

成年後見人への毎月の費用を払えないときの対処法

成年後見制度を利用する必要があるのに、成年後見人への毎月の費用を支払う余裕がないという方もいるでしょう。

そんな方々を支援するための団体や制度がありますので、ここでご紹介します。

成年後見人への毎月の費用を払えないときの対処法

- 法テラスへ相談する

- 自治体へ相談する(成年後見制度支援事業の利用)

それぞれ詳しくみていきましょう。

法テラスへ相談する

法テラス(日本司法支援センター)は、総合法律支援法に基づき設立された法務省所管の公的な法人で、国民がいつでもどこでも法的なトラブルに関して相談できる窓口です。

本人や家族の収入条件などに関する一定の要件を満たし、援助が必要と判断された場合に、成年後見制度の利用にかかる費用を立て替えてもらう ことができます。

ただし、あくまでも法テラスが利用者に代わって支払いを立て替える制度ですので、分割して返済しなければならないことを覚えておきましょう。

利用条件や立替内容の一部をご紹介します。

利用条件

以下1・3を満たす方:無料法律相談を受けられる

以下1・2・3を満たす方:立替制度を利用できる

1.収入等が一定額以下であること

2.勝訴の見込みがないとはいえないこと

3.民事法律扶助の趣旨に適すること

代理援助(司法書士などの代理業務)に関する立替金額の目安

実費:20,000円

着手金:88,000円

書類作成援助(司法書士などによる申立書作成業務)に関する立替金額の目安

実費:15,000円

専門家報酬:55,000円

法テラスの立替制度について詳しくは以下からご確認ください。

法テラスの立替制度について詳しくはこちら自治体へ相談する(成年後見制度支援事業の利用)

各自治体でも、成年後見制度の利用に関する経済的な支援を行う「成年後見制度利用支援事業 」が行われています。

詳しい利用条件や、支援の内容は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

ここでは、東京都北区の例をご紹介します。

- 助成の対象条件(1〜5いずれにも該当する)

- 本人、配偶者又は四親等内の親族からの申立てにより成年後見制度を利用しようとする65歳以上の方

- 介護保険の保険者が東京都北区の方(住民登録が北区以外でも対象となります)

- 申立費用又は家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人に対する報酬等の支払いが困難で、下記ア~エを満たす方

ア. 住民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)

イ. 当該者の属する世帯の資産が概ね100万円以下

ウ. 年間収入※が単身世帯で概ね150万円(世帯員一人増えるごとに50万円を加算)以下

エ. 居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと - 東京都北区以外の自治体又は団体等が実施する同趣旨の制度で助成を受けていない方

- 成年後見人等が、本人の配偶者及び四親等内の親族でない方

- 助成費用

- 申立費用

申立手数料、登記手数料、郵便切手:8,000円以内

鑑定費用:100,000円以内

診断書作成費用:10,000円以内 - 成年後見人等への報酬・成年後見人等事務手数料(通信費、コピー代、交通費等)

施設入所者:月額18,000円以内

在宅生活者:月額28,000円以内

参考:成年後見制度の本人・親族申立費用、後見人等の報酬助成|東京都北区

詳しくは、お住まいの市区町村にお問合せください。

成年後見制度の利用における3つの注意点

すでに本人の判断能力が喪失していて「成年後見制度(法定後見)を利用するしかない」という方や「他の制度と比較したうえで成年後見制度を利用するか決める」という方など、さまざまな事情があるかと思います。

そこで、成年後見制度を利用するなら、あらかじめ押さえておきたい3つの注意点を解説します。

成年後見制度の利用における3つの注意点

- 本人が亡くなるまで報酬が発生する

- 本人の財産の利用用途が限定される

- 成年後見監督人が選任されたら、さらに報酬が発生する

それぞれみていきましょう。

1. 本人が亡くなるまで報酬が発生する

成年後見制度では、成年後見人に専門家が選任された場合、本人が亡くなるまで報酬を支払い続けなければなりません。

成年後見制度は原則本人が亡くなるまで続く制度です。

本人の判断能力が回復すれば後見が終了する可能性もありますが、高齢で認知症の方にはそのようなケースは考え難いでしょう。

よって、成年後見制度にかかるトータルのコストは、かなり大きな負担となります。

例えば、成年後見人への報酬が月に3万円の場合、1年間で36万円、10年間で360万円です。

一度後見開始の申立てを行うと、原則取り下げはできませんので、ご利用の際は慎重に検討しましょう。

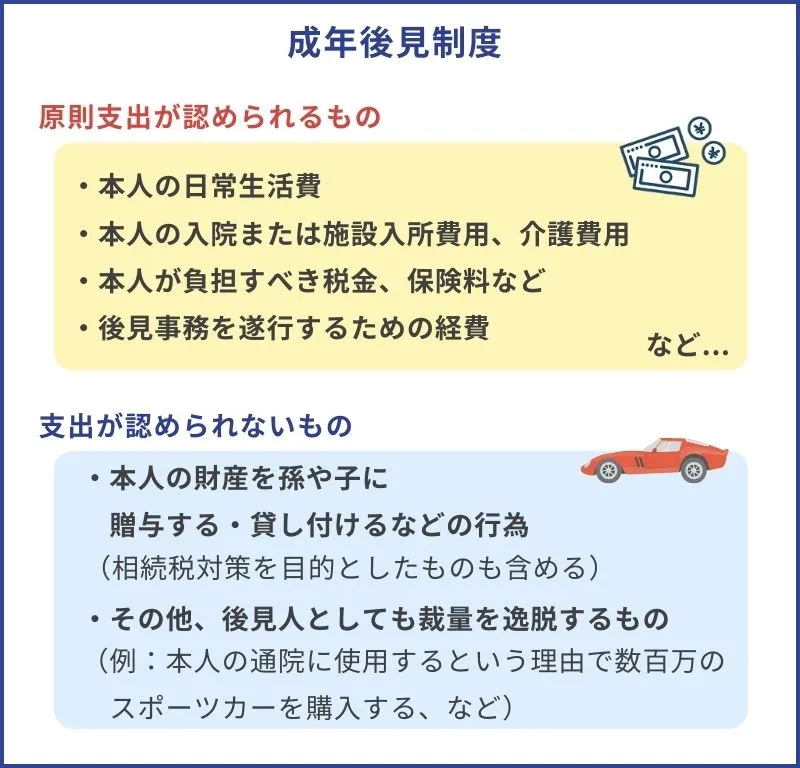

2. 本人の財産の利用用途が限定される

成年後見制度では、本人の財産の利用用途がかなり限定され、本人に直接的な利益があるいうことが明確な場合にのみ、支出が認められます。

これは、成年後見制度がそもそも、判断能力が低下した人の生活を保護するための制度であるためです。

「孫の入学祝いに10万円のプレゼントを購入したい」

「子の相続税を節税するために、生前贈与で年間100万円ずつ渡しておきたい」

などは、本人の財産が減る行為であり、本人に利益があるものではないため、基本的に認められません。

よって、相続税対策も難しくなってしまいます。

3.成年後見監督人が選任されたら、さらに報酬が発生する

成年後見制度では、成年後見人の後見事務を監視する「成年後見監督人」が選任される場合があります。

成年後見監督人の選任の有無は、事案に応じて家庭裁判所が判断します。

選任される割合は、全体の約3.4%程度で、それほど多くはありません。

ただし、成年後見監督人が選任された場合は、成年後見監督人に対しても報酬を支払わなければなりません。

報酬の相場は、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1〜2万円程度、管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5,000〜3万円程度と決定されることが多いようです。

成年後見人への報酬の約1/2程度の額が必要だと考えておくと良いでしょう。

参考: 成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―|最高裁判所事務総局家庭局

まとめ

成年後見人に支払う毎月の費用をはじめ、申立てに必要な費用や、家族信託の費用との比較などを解説してきました。

成年後見人には、月額2〜6万円の報酬が発生し、成年後見制度が終わるまで、つまり本人が亡くなるまで支払い続ける必要があります。

すでに本人の判断能力が大きく低下していたり、預金口座が凍結されてしまったりした場合には、成年後見制度(法定後見)を利用しなければ財産を動かすことができません。

しかし、まだ本人の認知症が軽度な場合や、まだ元気に動ける状態の場合は、家族信託などの他の制度を活用し、より柔軟に本人や家族の希望を実現できるような対策を行えるかもしれません。

本当に成年後見制度の利用が必要な状態なのか、判断能力の有無は経験豊富な専門家でなければジャッジが難しい部分でもあります。

家族関係や財産状況なども踏まえて、どのような制度の活用が最適なのか、早めの段階で専門家へ相談する ことをおすすめします。

弊社では、家族信託を含め、経験豊富な専門家がお客様の状況を丁寧にヒアリングし、各ご家庭に応じたサポートを提案させていただきます。

全国どこでも、電話やメールで無料の初回相談が可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、「任意後見

」や「家族信託

」など、他の制度を選択することもできます。

家族信託の「おやとこ」 では、費用や各制度のメリット・デメリットなど、専門家が丁寧にご説明いたします。ぜひ無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する