成年後見制度とは、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」が、認知症などの理由で判断能力が不十分になった人を支援する制度です。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをする 必要があります。

しかし、慣れない用語や手続きの複雑さにより「何から始めたら良いかわからない」という方も多いのではないしょうか。

この記事では、成年後見制度の手続きを進めるために必要な手続きの流れ、準備すべき書類、かかる費用などについてわかりやすく解説します。

要約

- 成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」という2種類からなる制度

- 法定後見は、本人の判断能力が低下してから利用する

- 任意後見は、本人の判断能力の低下に備えて事前に後見人を選んでおく

- 専門家が成年後見人になる場合には継続的に報酬の支払いが発生する

- 本人が判断能力を喪失する前であれば家族信託も検討できる

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

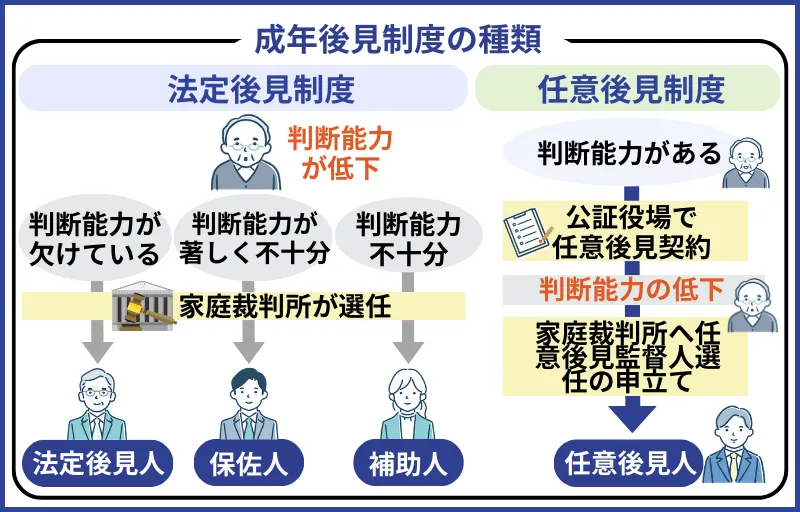

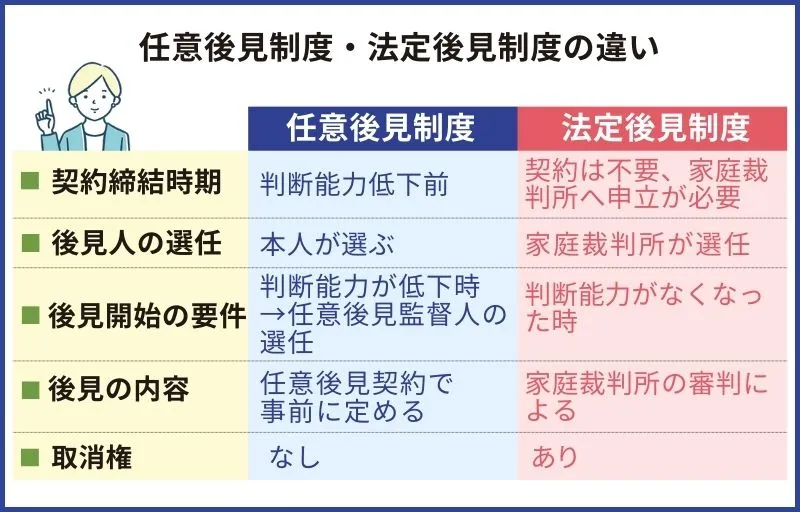

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がある

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方の生活や財産を守る制度です。

「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

「法定後見制度」とは

法定後見制度とは、認知症などにより、判断能力が十分でなくなった本人に代わって、後見人等が財産管理等を行う制度のことをいいます。

法定後見制度は、本人の意思が尊重され、判断能力の程度に応じて代理人の介入度合いを調整することができるよう、家庭裁判所が 「後見人」、「保佐人」、「補助人」 をそれぞれ選任して法的に支援する構造になっています。

なお、「成年後見制度」といえば、法定後見制度を指すことが多くあります。

「任意後見制度」とは

任意後見制度とは、将来の意思能力の低下に備えて、あらかじめ「任意後見人」になってもらう人を選んで契約をしておく制度のことをいいます。

本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行い、選任されることで任意後見契約の効力が生じます。

次の章からは、「法定後見制度」と「任意後見制度」に関する手続きの流れや必要書類について詳しく解説をします。

成年後見制度については、こちらの記事でも解説していますのでご参照ください。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

法定後見人(成年後見人)の申立て手続きの流れと必要書類

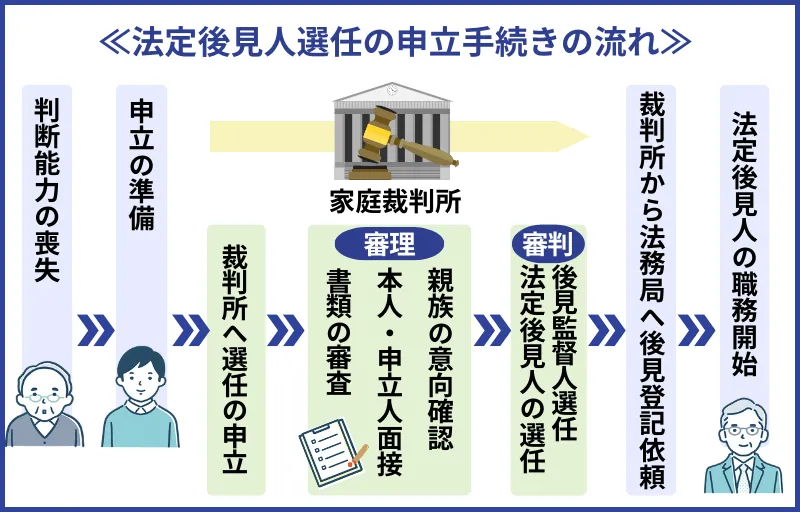

法定後見人の申立て手続きの流れは以下1〜11の順になります。

| 法定後見人申立手続きの流れ(例) | |

|---|---|

| 申立の準備 | 1.家庭裁判所の管轄を確認 2.申立人を決定 3.「診断書」と「本人情報シート」の取得 4.申立に必要な書類の準備 5.申立に必要な書類の作成 |

| 家庭裁判所 | 6.家庭裁判所へ申立てを行う 7.[審理]面接・本人調査 8.審判が下され、後見開始の確定 9.後見登記 |

| 後見の職務開始後 | 10.財産目録等の初回報告 11.財産管理について定期報告 |

参考: 後見・保佐・補助開始申立ての手引|東京家庭裁判所後見センター 東京家庭裁判所立川支部後見係

ここからは手続きの流れを詳しく解説します。

申立ての準備(ステップ1〜5)

まずは、家庭裁判所へ申立てを行うために、医師や福祉関係者とのすり合わせや必要書類の作成など、準備を行います。

ステップ1.家庭裁判所の管轄を確認する

法定後見制度の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

管轄の異なる家庭裁判所では、申立てを受理してもらえませんので注意しましょう。

ステップ2.申立人を決定する

申立てをすることができる権限を持つ人は、法律で定められています。

具体的には、本人・本人の配偶者・本人の4親等内の親族・および市区町村長等です。

4親等内の親族とは、主に以下の人を指します。

- 親、祖父母、子、孫、ひ孫

- 兄弟姉妹、甥姪、おじ・おば、いとこ

- 本人の配偶者の親・祖父母・子・孫

- 本人の配偶者の兄弟姉妹・甥姪・おじ・おば 等

申立人を誰にするか決定した後、必要書類を揃えて本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ成年後見審判開始の申立てを行います。

ステップ3.「診断書」と「本人情報シート」を取得

法定後見制度を利用する場合には、医師による「診断書」と福祉関係者作成の「本人情報シート」を家庭裁判所へ提出する必要があります。

診断書作成のため、先に福祉関係者(担当のケアマネジャーやケースワーカー)に「本人情報シート」の作成を依頼します。

本人情報シートは家庭裁判所が指定した様式があり、本人の生活機能・認知機能などについて詳細に記入する項目があります。

《福祉関係者へ依頼する書類》

- 「本人情報シート」(家庭裁判所の指定書式)

- 『「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ』(案内文)

この書類で介護等利用状況の確認が行われます。

できあがった本人情報シートはコピーを手元に残し、原本を医師に渡して診断書の作成を依頼します。

《医師へ依頼するときに渡す書類》

- 診断書・診断書付票の書式(成年後見制度用・家庭裁判所の指定書式)

- 「本人情報シート」の原本

- 「診断書を作成していただく医師の方へ」(裁判所が用意した案内書)

これらの書類は、管轄の家庭裁判所のホームページから入手できます。

管轄毎に若干、様式が異なる場合もありますので、必ず管轄の家庭裁判所の様式をダウンロードするようにしましょう。

また、診断書については基本的に主治医作成の診断書となりますが、主治医がいない場合や、主治医に診断書の作成を断られてしまった場合には、主治医以外の医師の診断書でも構いません。

診断書の作成費用は医療機関によりますが、数千円程度です。

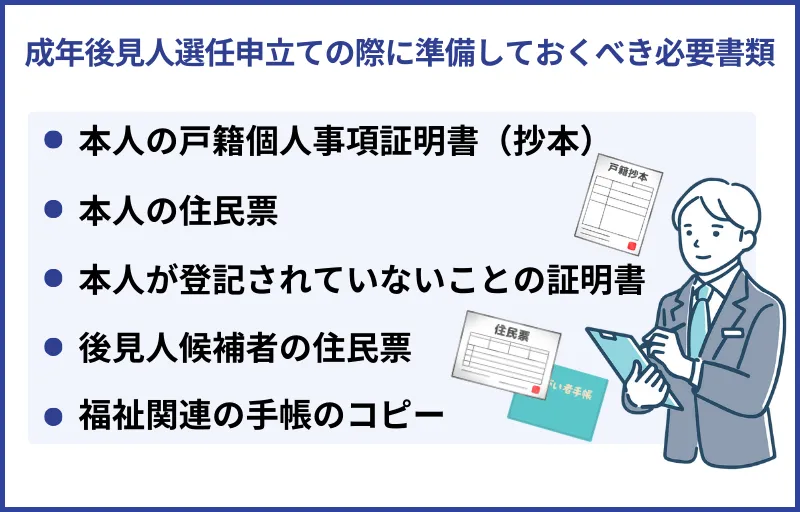

ステップ4.必要書類を準備する

法定後見人の申立ての際に準備しておくべき必要書類として以下のようなものがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 本人の戸籍個人事項証明書(抄本) | 戸籍謄本のうち、本人に関する事項のみ証明する書類です。 本人の本籍地の市区町村にて取得することができます。 ※本人の本籍地が不明な場合は、本人の本籍地入りの住民票を取得することで確認できます。 |

| 本人の住民票 | 本人の住民票を、住所地の市区町村にて取得します。 |

| 本人が登記されていないことの証明書 | 成年後見制度を利用すると、法務局においてその旨が登記されます。 新たに法定後見制度を申立てる際には、重複して成年後見制度を利用することが無いように、本人が登記されていないことの証明書を家庭裁判所に提出します。 |

| 後見人候補者の住民票 | (後見人候補者がいる場合) |

| 福祉関連の手帳のコピー | (本人が福祉関連の手帳を保有している場合) |

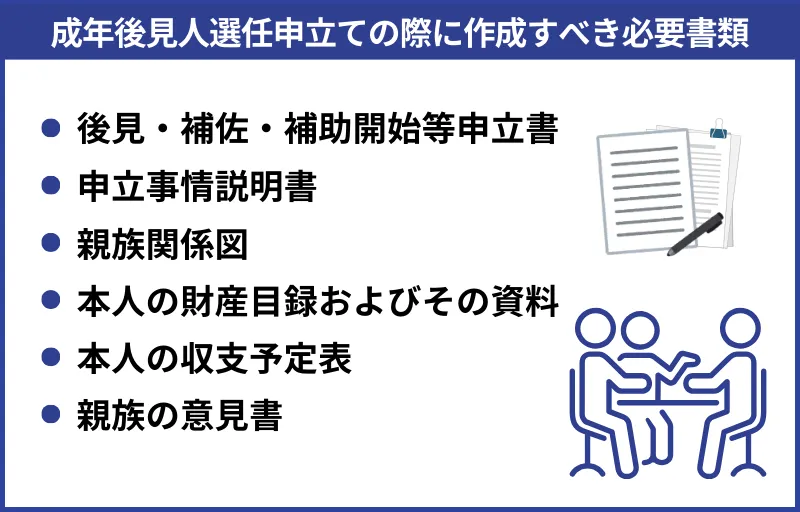

ステップ5.申立関連書類を作成する

家庭裁判所の用意している様式に基づき、以下のような書類を作成する必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 後見・補佐・補助開始等申立書 | 申立てと同時に、家庭裁判所が定める手数料(収入印紙)や切手を納めます。 ・申立て手数料(800円)・登記手数料(2600円)・手続き書類の郵送に必要な郵便切手 ※金額は家庭裁判所によって異なることがあります |

| 申立事情説明書 | 病歴等を含め、本人について記載 |

| 親族関係図 | 親族関係及び各人の生年月日についても記載 |

| 本人の財産目録およびその資料 | 財産目録…判明している限りの財産を記載(その財産に関する資料も添付すること) ※預金は通帳のコピー、不動産であれば登記事項証明書、保険であれば保険証券などのコピーを添付 |

| 本人の収支予定表 | この書類には収支関連のコピーを添付します。 ●収入に関する資料(年金通知書のコピー等) ●支出に関する資料のコピー(住居の賃貸借契約書や、施設費の領収書等のコピー) |

| 親族の意見書※ | 親族(本人が亡くなった際に相続人となる人)の意見書 |

※親族の意見書について

家庭裁判所は、後見人の選任をする際に、親族の意見も重視します。

特に後見人候補者がいる場合には、その候補者が後見人になることについて反対意見を持つ親族がいないか、家庭裁判所からの確認が入るのです。

1人でも反対する親族がいる場合には、その候補者が後見人に選ばれない可能性が高くなります。

家庭裁判所での手続き(ステップ6〜9)

用意した書類を家庭裁判所に提出し、審判のための面接や本人調査が進んでいきます。

ステップ6.家庭裁判所へ申立てを行う(書類を提出)

家庭裁判所に書類を提出して申立てを行います。提出は郵送でも可能です。

ステップ7.面接や本人調査(審理)が行われる

家庭裁判所に出向いて面接が行われます。

申立人および候補者に対する面接に加えて、本人との面談(本人調査)も実施されます。

本人が家庭裁判所に出向けない場合は、家庭裁判所の職員の方が本人の自宅や施設まで出張してくれます。

また、裁判官が必要とした場合には鑑定医による本人の精神鑑定が行われます。

ステップ8.審判が下され、後見開始が決定する

家庭裁判所における審査の後、申立て書類やこれまでの調査結果をもとに審判が下され、後見の種類を判断、成年後見人の選任などが行われます。

2週間以内に不服申立てがなければ、その審判が確定します。

また、状況によっては成年後見監督人が選任されることもあります。

ステップ9.後見登記が行われる

本人について後見が開始した旨を法務局において登記します。

この登記手続きは、家庭裁判所が法務局へ依頼をして行ってくれますので、別途申立人による手続きは必要ありません。

登記は2週間程度で完了します。

個別事案の状況によりますが、多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は4か月以内が目安です。

後見開始後、成年後見人が行う手続き(ステップ10〜11)

後見開始の審判が下され、選任された成年後見人は本人の財産状況について報告する義務があります。

ステップ10.財産目録等の初回報告を行う

成年後見人に選任された方はまず、本人の財産を調査のうえ財産目録および年間収支予定表を作成し、資料を添えて家庭裁判所に提出します。

この初回報告を終えるまでは急を要するもの以外、本人の財産から費用の支出などは原則行ってはいけません。

ステップ11.財産管理について年1回の定期報告を行う

成年後見人に選任された人は、年に1回、家庭裁判所に対して、財産管理の状況について報告をする義務があります。

提出時期について家庭裁判所からの案内はありませんので、自主的に期限を把握し、書類を作成して報告する必要があるため注意しましょう。

また、報酬を受け取ることを希望する場合は、この定期報告とともに報酬付与の申立てを行います。

成年後見人には誰がなれる?

成年後見人になるために必要な経験や資格はありません。

家族や親族を候補者として申立てを行い家庭裁判所に選任されれば、家族や親族も成年後見人になることが可能 です。

ただし、以下の欠格事由に該当した場合には成年後見人として法律上の資質を欠くこととなり、選任はされません。

家族や親族が成年後見人となるためには、「成年後見人の欠格事由」に該当していないことが前提となります。

【成年後見人の欠格事由】

- 未成年者

- 過去に後見人などを解任されたことがある人

- 破産者

- 本人に対し、訴訟を起こした者、その者の配偶者、直系血族

- 行方不明の者

しかし、法定後見人は家庭裁判所が選任するため、実際には司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家が成年後見人になるケースが多いという状況です。

裁判所では、家族・親族を後見人として選任しないことの一例として、以下のケースを挙げています。

- 家族間に意見の対立がある場合

- 後見人等候補者に賃料収入等の事業収入がある場合

- 後見人等候補者の流動資産の額や種類が多い場合

- 後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合

- 後見人等候補者の財産状況が不明確である場合

- 後見人が自己またはその家族のために後見人等候補者の財産を運用しようとしている場合

成年後見人になれる人については、こちらの記事でも解説していますのでご参照ください。

成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説

成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

成年後見人の職務内容とは?

成年後見人の職務内容は、大きく分けて3種類あります。

- 身上監護

- 財産管理

- 家庭裁判所への報告業務

1. 身上監護

本人の健康や生活に配慮して、必要に応じた手続きや、本人の法律行為を代行します。

【身上監護の具体例】

- 医療に関すること(入院に関する契約など)

- 介護に関すること(介護保険の利用や介護サービスの利用契約など)

- 施設への入所に関すること(老人ホームへの入居の契約など)

- 住居に関すること(家賃の支払いや不動産の賃貸借契約など)

2. 財産管理

本人に代わって下記の財産の管理を行います。

【財産管理の具体例】

- 収入の管理(預貯金の出し入れ、年金、家賃収入などの受領)

- 支出の管理(生活費、公共料金、税金などの支払い)

- 預金の引き出し

- 権利証、通帳、有価証券などの保管

- 不動産の管理・保全・処分

- 取消権の行使(法定後見人のみ)

3. 家庭裁判所への報告業務

初回報告の後は年に1回、家庭裁判所への定期報告が必要です。

【家庭裁判所への報告業務】

- 初回報告:年間収支予定表、財産目録の作成

- 定期報告(年1回):収支報告書、財産目録、後見等事務報告書等の作成

成年後見業務に含まれないこと

成年後見業務に含まれないことについては、主に以下の5つが挙げられます。

- 日用品の購入、食事、排せつ、入浴介助などの事実行為

- 身元保証人、身元引受人などへの就任

- 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理

- 遺言の代理

特に、成年後見人が行う身上監護には、医療や介護、住居に関する契約や手続きであり、日常生活行為に関する実際の介助は含まれません。

法定後見人の申立て手続きにかかる費用の相場

法定後見制度での申立て手続きにかかる費用を「自分で行う場合」と「専門家に依頼する場合」の2つに分けて解説します。

自分で申立て手続きをした場合にかかる費用

成年後見人(法定後見人)選任の申立てを自分で行うと、合計で約2万円程度 かかります。

内訳は以下の通りです。

成年後見人選任の申立手続きにかかる費用

- 申立手数料:(収入印紙) 800円

- 登記手数料:(収入印紙) 2,600円

- 連絡用の郵便切手:数千円

- 医師の診断書作成費用:数千円

- 鑑定医による鑑定費用:10~20万円程度(家庭裁判所の判断で必要となった場合)

参考: 申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター

その他、戸籍謄本や住民票など、必要書類を取得するための費用が1万円程別にかかるため、合計で2万円程度が申立てにかかる費用として必要となります。

専門家に申立て手続きを依頼した場合にかかる費用

弁護士や司法書士などの専門家に申立ての手続きを依頼する場合には、報酬として15~20万円程度かかることが一般的と言われています。

報酬額は司法書士によって異なりますので、事前に相談の上、費用を確認しておきましょう。

専門家が成年後見人に選任された場合にかかる費用

家族や親族が成年後見人に選任された場合には報酬を請求しないこともありますが、

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になった場合には、毎月報酬を支払う必要があります。

報酬額については家庭裁判所が決定をしますが、東京家庭裁判所が公表している「成年後見等の報酬のめやす」では、本人の財産額に応じて基本報酬の目安や付加報酬について示されています。

付加報酬とは、不動産を売却する、本人が相続人となる遺産分割に関わる調整や調停を行うなど、「特別困難な状況」であった場合に付加され、基本報酬額の50%の範囲内で決定されます。

基本報酬:月額2~6万円程度

付加報酬:基本報酬額の50%の範囲内

基本報酬だけでも年額24~72万円程度の費用がかかり、本人が亡くなるまでかかり続けるため、かなり大きな額となってしまいます。

成年後見制度の費用や後見人への報酬などについては、こちらの記事でも解説していますのでご参照ください。

成年後見人への毎月の費用・申立て費用(初期費用)、払えない場合の対処法を解説

成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。

任意後見人の申立て手続きの流れと必要書類

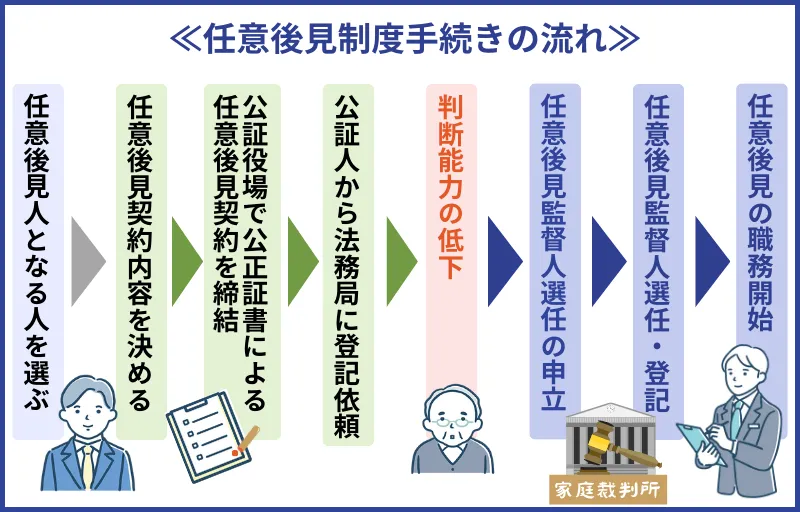

任意後見制度の手続きは「任意後見契約の締結 」と、効力を発生させるための「任意後見監督人選任の申立て 」の2段階に分かれます。

それぞれの段階で必要な手続きをみていきましょう。

1.任意後見契約の締結

任意後見制度を利用する場合、まず、本人の意思・判断能力が十分にあることを前提として、任意後見契約書を公正証書で作成します。

任意後見契約書は私文書での作成は認められていないため、公証役場で作成しましょう。

公証役場には特に決まった管轄はありませんが、出張による手続きを依頼する場合には、出張先と同じ都道府県内の公証役場に依頼する必要があります。

1. 公証役場で任意後見契約書を作成する際に必要な書類

《任意後見契約書の作成に必要な書類(例)》

- 本人の戸籍、住民票および印鑑証明書

- 任意後見受任者(将来、任意後見人となる人)の住民票および印鑑証明書

2. 契約書案の作成

《任意後見契約書に記載する項目》

- 任意後見人に付与する代理権の範囲等(代理権目録)

- 任意後見人の報酬

- 任意後見人による報告の期間

代理を依頼する内容については代理権目録で指定します。

本人が希望する支援内容に応じて必要な代理権限の範囲を一覧にしたものを作成します。

契約書については公証役場に汎用性のある雛型が備え付けられていますが、契約内容は代理権の範囲など個別の事案になるため注意点もあります。

契約内容については内容の点検も含めて司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。

3. 契約の締結と後見登記

公証役場で、本人・任意後見受任者および公証人が、契約書に署名押印し契約を締結します。

公証人に支払う手数料は以下の通りです。

契約内容や依頼内容によって費用が変わりますので事前に確認しておきましょう。

《公証人に支払う手数料の例》

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 基本手数料 | 11,000円 |

| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |

| 収入印紙代 | 2,600円 |

| 正本謄本の作成手数料 | 証書の枚数×250円 |

| 出張対応の日当 | (公証人の出張が必要な場合) |

参考: Q 22. 任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?|日本公証人連合会

契約が締結された後は後見登記の手続きへと進みます。

公証人が法務局に登記を依頼するため、本人・申立人の手続きは不要です。

登記が完了することで任意後見契約の内容(任意後見受任者の氏名や代理権限の範囲など)を公的に証明することになるのです。

この登記された内容を書面化したものを「登記事項証明書」といいます。

2.任意後見監督人選任の申立て

認知症などによって本人の判断能力が低下し、任意後見人による代理が必要な段階になると、家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任の申立て」を行います。

任意後見監督人の選任により任意後見契約の効力が発生し、任意後見人による財産管理が開始します。

1. 「任意後見監督人選任の申立て」手続き時に準備しておくべき必要書類

任意後見契約の効力を発生させる手続き「任意後見監督人選任の申立て」には、以下の書類が必要になります。

医師の診断書については成年後見制度の利用時と同様です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申立人の書類 | 申立人の戸籍謄本(全部事項証明) |

| 本人の書類 | 本人の戸籍謄本(全部事項証明)・住民票 医師の診断書および本人情報シートの写し ※作成の要領は、成年後見制度と同様 成年後見登記事項証明書※ 介護保険認定書、医療手帳、障がい者手帳などの写し |

| 任意後見受任者の書類 | 任意後見受任者の住民票 |

| 任意後見契約公正証書の写し | 公証役場で作成した契約書(写し) |

※成年後見登記事項証明書は、本人の登記事項証明書と成年被後見人等の登記がされていないことの証明書です。

2. 「任意後見監督人選任の申立て」手続き時に作成すべき必要書類

任意後見監督人選任の申立手続の際に作成が必要になる書類は次の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申立書 | 申立てと同時に、家庭裁判所が定める手数料(収入印紙)や切手を納めます ・申立て手数料(800円) ・登記手数料(1,400円) ・手続き書類の郵送に必要な郵便切手 ※金額は家庭裁判所によって異なることがあります。 ※郵便切手の種類や枚数も家裁により異なる場合があります |

| 申立事情説明書 | 病歴等を含め、本人について記載 |

| 親族関係図 | 親族関係及び各人の生年月日についても記載 |

| 任意後見受任者事情説明書 | 身上、収入について(受任者自身が作成) |

| 本人の財産目録およびその資料 | 財産目録…判明している限りの財産を記載 (財産ごとに、その財産に関する資料※も添付) *預金は通帳のコピー、不動産であれば登記事項証明書、保険であれば保険証券などのコピー |

| 収支状況報告書 | この書類には収支関連のコピーを添付します。 ●収入に関する資料(年金通知書等のコピー) ●支出に関する資料(住居の賃貸借契約書や、施設利用費の領収書等のコピー) |

3. 任意後見監督人選任の申立て

書類を管轄の家庭裁判所に提出します。

任意後見監督人の選任についても本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

3.任意後見制度の効力発生後の手続き

任意後見が開始してからの手続きは、基本的に成年後見制度と同様です。

ただし毎年の報告書の提出は家庭裁判所ではなく、後見監督人に対して行います。

- 初回報告:本人の財産を調査のうえ財産目録および年間収支予定表を作成

- 定期報告:任意後見契約書で定めた時期に、財産管理の状況について報告

初回報告を終えるまでは急を要するもの以外、本人の財産から費用の支出等を行なうことはできません。

報酬を受け取ることを希望する場合は、この定期報告とともに、報酬付与の申立てを行ないます。

任意後見制度の手続きや費用については、こちらの記事でも解説していますのでご参照ください。

任意後見制度にかかる費用はいくらくらい?報酬の相場や手続きなどを詳しく解説

任意後見制度の費用や報酬に関しての相場、制度のしくみや手続きの流れなどが複雑で理解できず悩んでいませんか? この記事では、任意後見制度にかかる費用や報酬の相場、メリット・デメリット、手続きの流れなどについてわかりやすく解説します。

成年後見制度(法定後見制度)を利用する際の5つの注意点

成年後見制度は、高齢者の判断能力が低下した場合の財産管理などに役立ちますが、利用するにあたっては十分な検討が必要です。

この章では、成年後見制度を利用する際に注意すべき点を5つ挙げて解説をします。

1. 家族が成年後見の申立てをしても必ずなれるとは限らない

法定後見人は家庭裁判所が選任しますが、親族などでも家庭裁判所に対して成年後見人の候補者を提案することができます。

しかし、弁護士や司法書士のような専門家が成年後見人に選任されることもあり、必ずしも提案をした候補者が選任されるとは限りません。

2. 専門家が成年後見人になる場合には継続的に報酬の支払いが発生する

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選任された場合、成年後見人への報酬の支払いとして、基本報酬だけでも月に2〜6万円程度が継続的に発生し、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。

このため、成年後見人選任の申立てを行う前に、将来かかりうる費用について詳しく理解をしておく必要があります。

3. 家庭裁判所へ定期的に報告が必要

後見業務が開始され、初回の報告が完了したあとは、家庭裁判所へ年に一回の定期報告を行う必要があります。

年に1回の提出・報告とはいえ、裁判所に財産管理状況を提出するためには、日頃から領収書の管理や収支のまとめ作業などを行っておく必要があるため、家族が成年後見人になった場合には多くの手間や時間がかかります。

4. 成年後見制度を途中で辞めることができない

成年後見制度は一度始めると途中で辞めることができません。

また、自分の都合で自由に成年後見人を辞任することができません。

辞任することができるのは、病気、高齢、遠隔地への転居などの理由となる場合で、家庭裁判所の許可が必要となります。

5. 成年後見監督人がつく場合もある

家庭裁判所が成年後見人を選んだ際、家庭裁判所が「必要がある」と判断すると、成年後見人を監督する「成年後見監督人」を選任する場合があります。

「成年後見監督人」とは、成年後見人の事務を監督する人のことです。

弁護士や司法書士などの専門家が「成年後見監督人」に就任し、成年後見事務の監督役や相談役となります。

一般的には、家族が成年後見人として選任された場合などに、専門家による「成年後見監督人」が選任されやすいと言われています。

成年後見監督人がついた場合にも、毎月の報酬を支払う必要があります。

より柔軟な財産管理ができる「家族信託」も検討を

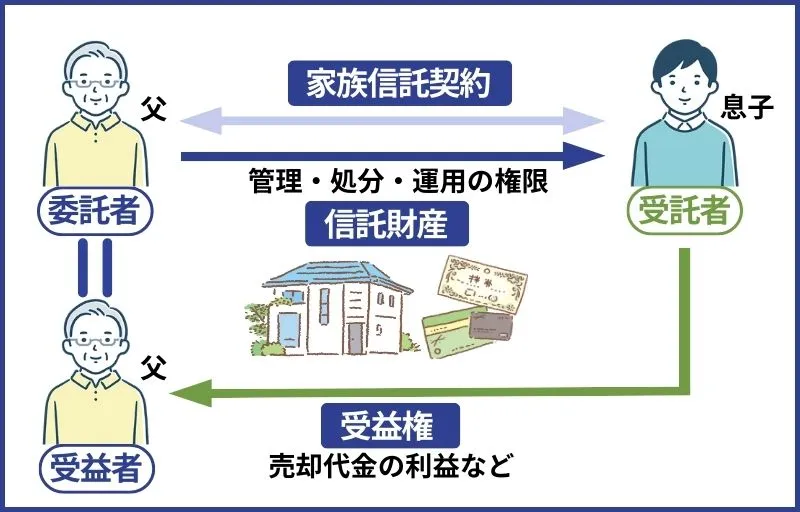

家族信託とは、認知症になる前の元気なうちに信頼できる家族と信託契約を結び、自分の財産を託す制度 のことをいいます。

家族信託は基本的に家族間で行うため、成年後見制度のように家庭裁判所の関与がなく、柔軟な財産管理ができるとして近年注目されている制度です。

家族信託では、財産を託す人(主に親)を「委託者」、託される人(主に子)を「受託者」といい、委託者と受託者の間で契約を結びます。

信託した財産からの利益を受ける「受益者」は、多くの場合委託者(親)と同一人物で設定されます。

つまり、受託者(子)は、委託者=受益者(親)の生活や介護で必要な金銭や、所有する不動産の管理を、本人の代わりに行います。

よって、例えば、持ち家を売却して老人ホームへの入所資金にするなど、家族の希望に合わせた資産の管理・処分をすることが可能です。

成年後見制度の利用について検討している場合、家族信託の利用についても検討してみてはいかがでしょうか。

家族信託のメリット・デメリットについては、こちらの記事でも解説していますのでご参照ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

成年後見制度は家族の負担が大きいため、慎重に検討が必要

この記事では、成年後見について法定後見制度・任意後見制度の手続き、必要書類、費用、注意点などについて解説をしました。

成年後見制度の手続きは決して簡単なものではありません。

また、成年後見制度は家庭裁判所による監督の下で運用されますので、財産の管理や処分について一般的な感覚とは異なる制約の下で行われます。

さらに法定後見制度は、一度開始すると実質的に本人が亡くなるまで中断もできない構造となっています。

そのため、成年後見の申立てに際しては、長年にわたり一定の負担が続くことをあらかじめ認識し、手続きを開始する前に家族信託など、他の選択肢についても慎重に検討しておくことが重要です。

成年後見制度や家族信託の利用を検討する際には、まずは認知症対策について経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間1万件以上のお問い合わせに対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する