「最近、家族信託 という言葉を耳にしたけれど、どんな制度なの?」

「家族信託を利用すると、得られるメリットは何?」

親が高齢になり、財産の管理方法や金銭面について悩みを抱えているという方も多いのではないでしょうか。

家族信託を組成すると、認知症による資産凍結対策が可能です。

本記事では、家族信託の仕組みや具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。

家族信託についての理解を深め、親と子がともに安心できる未来を実現させましょう。

要約

- 家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ新しい仕組み

- 認知症により判断能力を失うと、銀行口座の凍結をはじめとした「資産凍結」に陥る

- 完全に判断能力を失った後では、家族信託はできない

- 認知症の兆候が出ていても、状況によっては家族信託が出来るケースもある

- 家族信託を検討するなら実績豊富な専門家を選ぶことが重要

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する目次

家族信託とは?

家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ 仕組みです。

認知症を発症すると、口座や不動産をはじめとした資産が凍結されますが、それを回避するために親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託します。

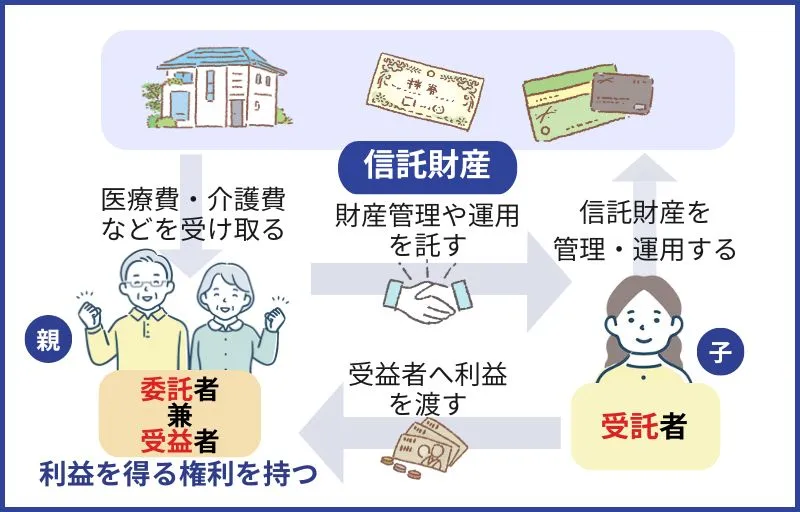

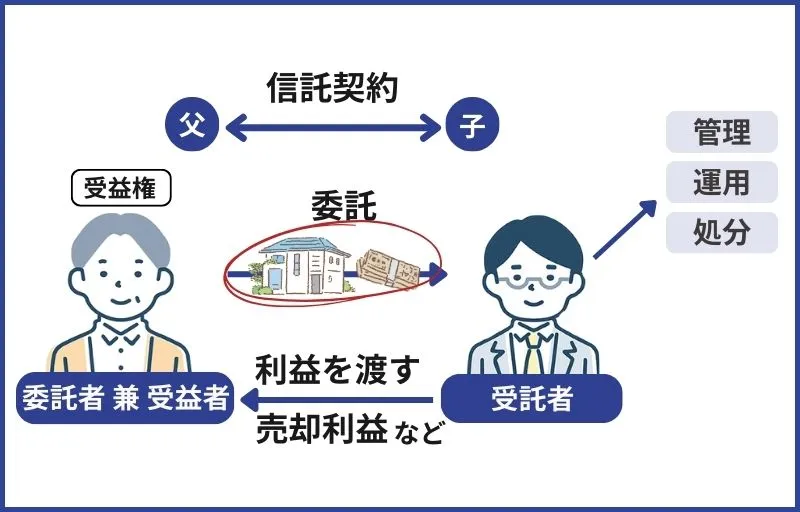

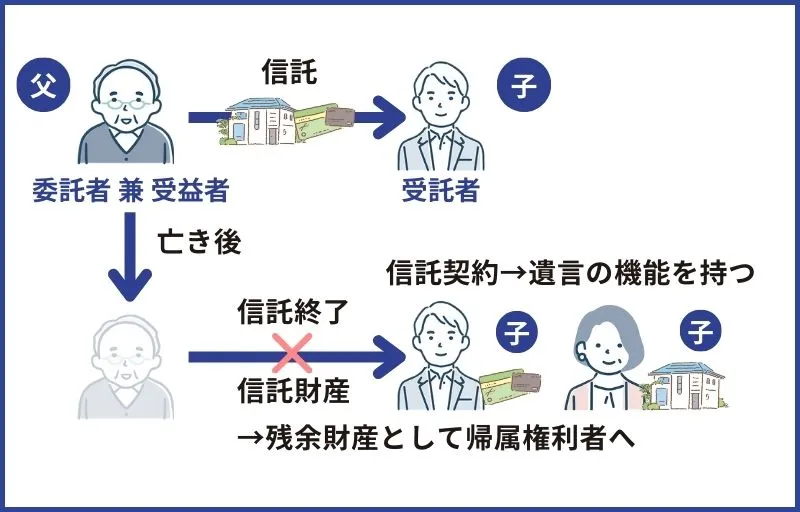

一般的な家族信託は委託者=親、受託者=子、受益者=親という構成です。

委託者が受託者へ自分の財産を託し、受託者は受益者のために託された財産の管理・運用を行います。

つまり、家族信託は「子が親の財産を、親のために代わりに管理する」制度です。

委託者が受託者に託す財産を「信託財産」といいます。

信託財産には、以下のようなものがあります。

信託財産の例

- 金銭

- 不動産

- 有価証券

これらの財産を家族信託すると、どのように管理されるようになるのか、詳しく見ていきましょう。

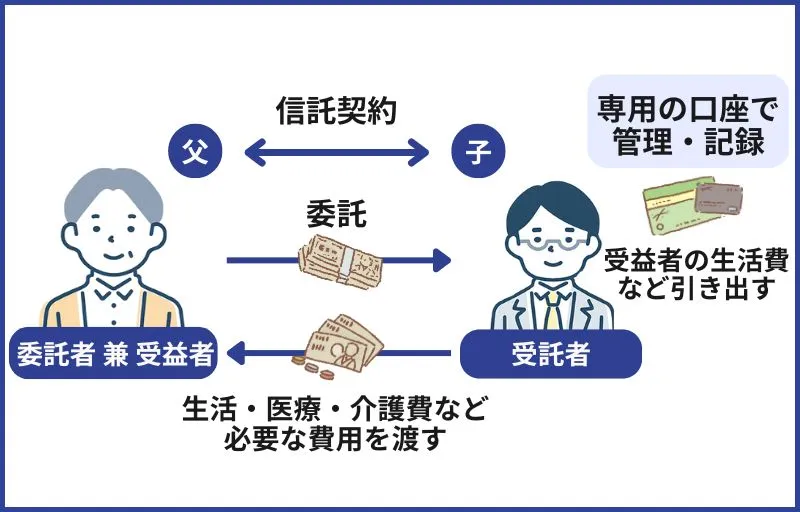

金銭を家族信託する場合

金銭を家族信託すると、委託者に代わって受託者が銀行口座から生活費・医療費といった必要な費用を引き出し、受益者に渡す ことが可能です。

金銭を家族信託しておくと、認知症を発症しても口座の凍結を避けられます。

加えて、通常であれば本人の同意がない限り、家族であっても代理での出金はできませんが、家族信託をしていれば可能になります。

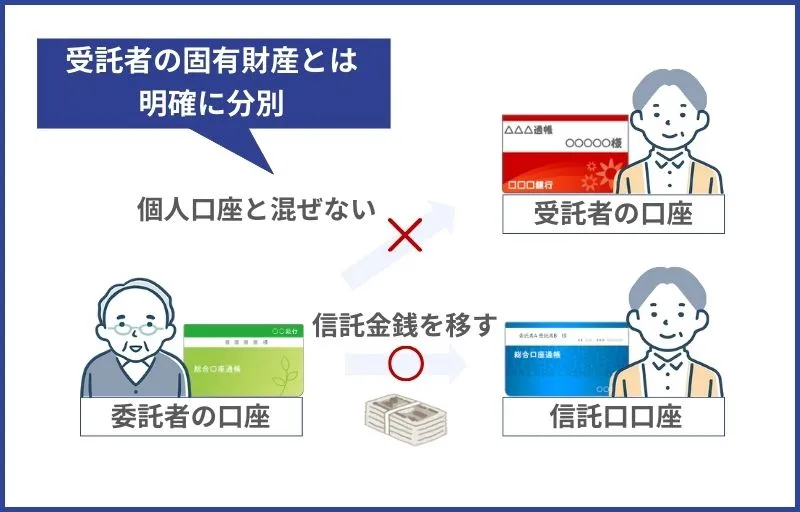

金銭を信託するためには、家族信託専用の口座である「信託口口座」の準備が必要です。

信託口口座については後段にて詳しく解説します。

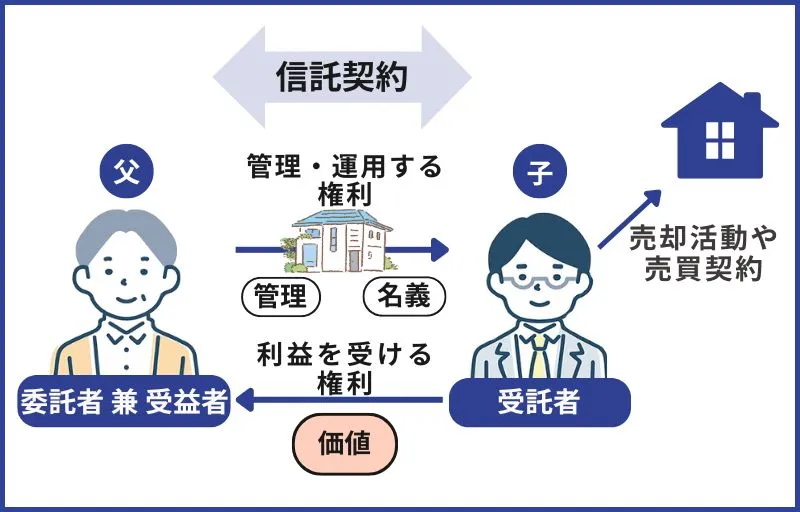

売却予定の不動産を家族信託する場合

委託者(親)が所有していた不動産の売却活動・売買契約などは受託者(子)が行い、売却して得られた利益は受益者(親)が受け取ります。

上図のように、財産から発生する利益を受ける権利と、実際に管理・運用する権利を分けられることが、家族信託の大きなポイントです。

通常は不動産の名義人が認知症により判断能力が低下すると、成年後見制度を利用しなければ売却できませんが、家族信託を利用することでそれを防げます。

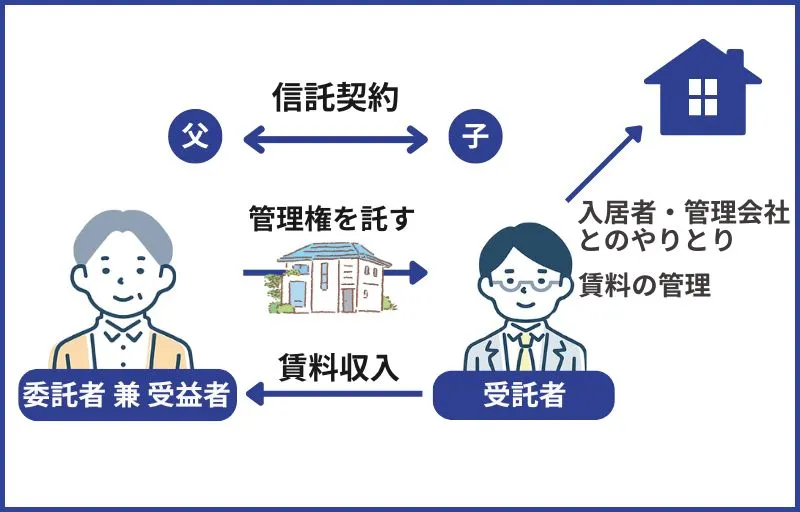

収益不動産を家族信託する場合

賃貸アパートをはじめとした委託者が所有する収益物件を家族信託する場合、管理を受託者が行い、賃料収入など、発生する利益は受益者が受け取ります。

入居者や管理会社とのやり取りや不動産の管理といった実働的な仕事は受託者にまかせられるため、高齢になって賃貸人の仕事が難しくなった場合などに効果的です。

不動産を家族信託する方法やメリット・デメリットなどについては、以下の記事も参考にしてください。

【完全版】不動産を家族信託する方法、税金、メリット・デメリットなどを徹底解説

高齢の親御様が自宅や収益不動産を所有している場合、・親が自分でいつまで不動産の管理ができるのだろう?・いざというときに、滞りなく売却して現金化することができるか?などの不安を感じることもあるのではないでしょうか。家族信託を活用すれば、柔軟に不動産の管理・売却・運用ができる可能性があります。本記事では、不動産の所有者が家族信託を活用した際のメリットとデメリット、家族信託した不動産を売却する方法、課税される(可能性がある)税金など、事例を交えて徹底解説していきます。

家族信託の必要性と注目度が高まっている3つの理由

家族信託の注目度が高まっている理由は以下の3つです。

家族信託の必要性と注目度が高まっている3つの理由

- 認知症により判断能力が低下すると資産が凍結される

- 家族信託を組成すると本人の判断能力に関わらず財産管理を行える

- 凍結した資産を動かすには成年後見制度の利用が必要

家族信託の必要性について、それぞれ詳しく解説します。

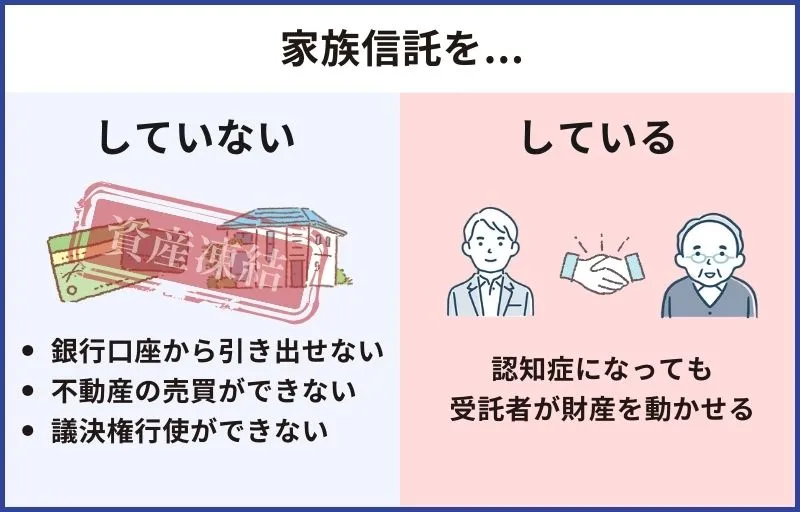

1. 認知症により判断能力が低下すると資産が凍結される

家族信託の必要性が高まっている理由は、認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が判断すると、 資産が凍結される ためです。

資産凍結とは、預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりする状態を指します。

認知症により判断能力が低下すると、資産が凍結される理由は、悪徳業者や詐欺の被害などから守るためです。

判断能力が低下した状態で自由に預金口座からの引き出しや不動産の売買契約ができると、次のような事態が起こるおそれがあります。

詐欺被害の例

- 振り込め詐欺の被害にあう

- 不当な不動産売買契約を結ばされる

- 不要な商品やサービスの契約を結ばされる

このような被害を防止し、本人を守るために、認知症を発症すると銀行取引や法律行為ができなくなります。

ただし、あらかじめ家族信託を組成しておくことで、本人が認知症を発症しても資産凍結の回避が可能です。

このことから、家族信託は認知症患者の増加が見込まれる現在の日本において、注目を集めています。

認知症によって口座は凍結する?凍結の基準や、事前の対策を徹底解説!

認知症になると、口座が凍結するおそれがあります。名義人が詐欺などの被害に遭わないように、預金の引き出しなど、一部の取引が停止されるのです。口座凍結される認知症の基準や、事前にできる対策などを詳しく解説していきます。

2. 家族信託を組成すると本人の判断能力に関わらず財産管理を行える

家族信託が注目されている理由は、本人の判断能力に関わらず財産管理を行える ためです。

本人が認知症になる前に家族信託を組成し、財産を受託者へ「信託」しておくと、本人に代わって受託者が財産の管理や処分を行えます。

委託者の財産所有権が受託者へ移っても、受託者は受益者のために財産管理を行うため、委託者(=受益者)は安心して財産を託すことが可能です。

認知症による資産凍結は、一度凍結されてしまうと、家族でも代わりに財産を動かすことはできません。

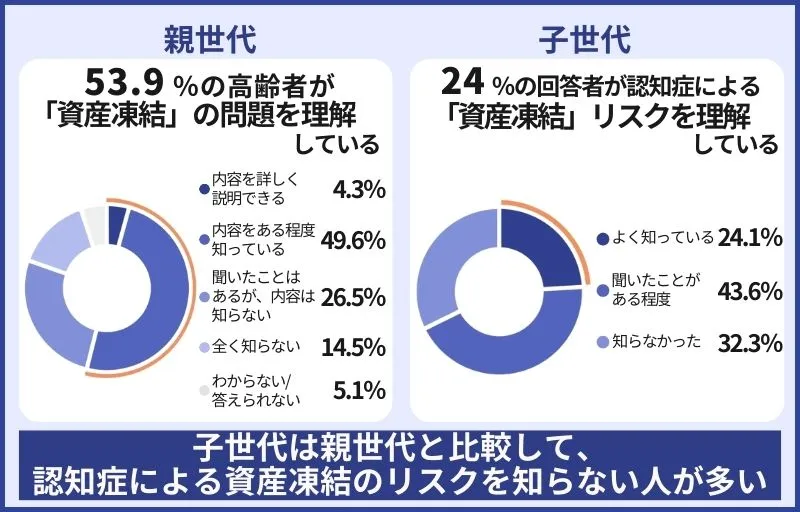

弊社の調査(資産凍結と家族信託に関する意識調査)によると、65歳以上の高齢者の53.9%は「認知症による資産凍結の問題について理解している」との回答でしたが、45~65歳の子世代は24%まで下がりました。

つまり、子世代で資産凍結のリスクを十分に認識できている人は多くありません。

親が認知症により判断能力が低下し、実際に資産が凍結されてから子が困ってしまう事態も考えられるでしょう。

そのような事態を回避するために、事前に家族信託などの認知症対策について考えておく必要があるのです。

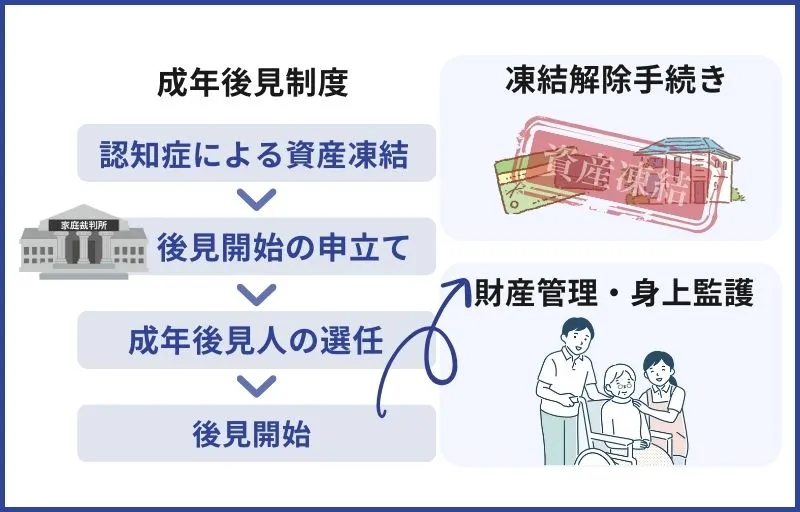

3. 凍結した資産を動かすには成年後見制度の利用が必要

親が認知症により判断能力が低下し、資産凍結が起こってしまった場合、成年後見制度 を利用しなければ凍結を解除することはできません。

成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより判断能力が低下・喪失した人の日常生活や法律行為を支援し、保護するための制度です。

成年後見制度を利用すると、本人を支援する役割である「後見人」が代わりに財産を管理できるようになるため、凍結した財産も動かせます。

ただし、成年後見制度には以下のような問題点があります。

成年後見制度の問題点

- 財産管理が制限される

- 家庭裁判所が関与する

- 後見人は誰が選任されるかわからない

- 後見人への報酬が発生する

- 利用開始までに時間を要する

成年後見制度は「本人を守るための制度」のため、財産を減らすリスクのある財産管理や運用は原則として認められません。

また、後見人は家庭裁判所によって選任されるため、面識のない専門家が就任する可能性があり、後見人との関係に悩むケースもあります。

しかし、認知症発症前に家族信託を組成していれば、成年後見制度を使わずに柔軟な財産管理が実現可能です。

認知症を発症し「成年後見制度の利用しか選択肢がない」といった状況に陥る前に、あらかじめ認知症対策について検討しましょう。

成年後見制度の詳細については、以下の記事をご覧ください。

※現在、成年後見制度は制度の見直しが進められています。

【保存版】成年後見制度をわかりやすく解説!5つの注意点と必要な費用

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」は家庭裁判所によって選任され、本人に代わって様々な手続きを行います。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。

家族信託の8つのメリット

家族信託によって得られるメリットは以下の通りです。

家族信託の8つのメリット

- 委託者の判断能力の有無に関わらず財産を動かせる

- 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現できる

- 遺言としての機能も果たす

- 不動産の共有によるリスクを回避できる

- 相続時の負担が軽減される

- 倒産隔離機能がある

- 二次相続以降についても決められる

- 事業承継対策もできる

それぞれ詳しくみていきましょう。

メリット1. 認知症による資産凍結に備えられる

家族信託を行うと、認知症による資産凍結に備えられます。

なぜなら、家族信託では、委託者の財産の所有権が受託者に移転し、委託者の判断能力に関わらず信託財産の管理・運用・処分を行える ためです。

内閣府によると、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると推測されています。

認知症の発症や資産凍結は他人事ではなく、誰もが直面しうる問題です。

対策せず認知症を発症し、資産凍結が起こった場合、財産を動かすには成年後見制度を利用しなければならず、ご家族の負担も大きくなります。

認知症対策(資産凍結対策)は、できる限り早めに検討することが非常に重要です。

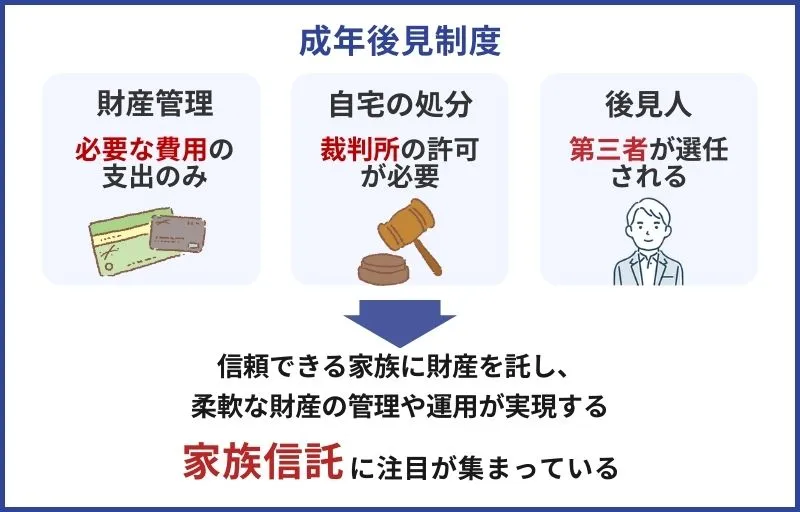

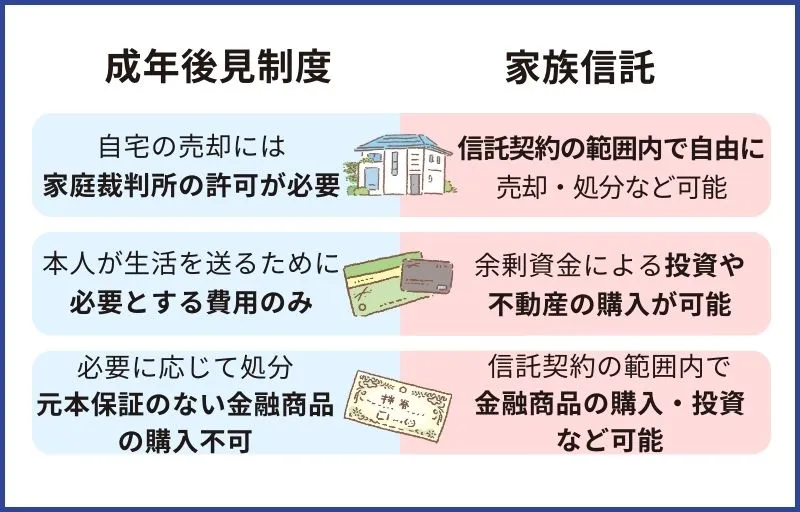

メリット2. 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現できる

家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能 です。

成年後見制度では本人の財産を保護する必要性から、あくまで財産の維持・管理が基本であり、本人の財産が減る行為は認められていません。

たとえば、成年後見人が、本人名義の居住用財産を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。

しかし、手続きに時間を要するため、買主を見つけるタイミングを逃すおそれがあります。

一方で、家族信託であれば家庭裁判所の関与もなく、自宅売却の許可を得る必要もありません。

また、最高裁判所によると、後見人の職務について以下のように定められています。

- 成年後見制度とは、本人の判断能力が十分でない場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

- 本人の財産から支出できるものは、基本的には本人の生活・療養看護に関する費用です。

家族信託であれば、手続きの手間やご家族のストレスも削減でき、スムーズな財産管理が実現可能です。

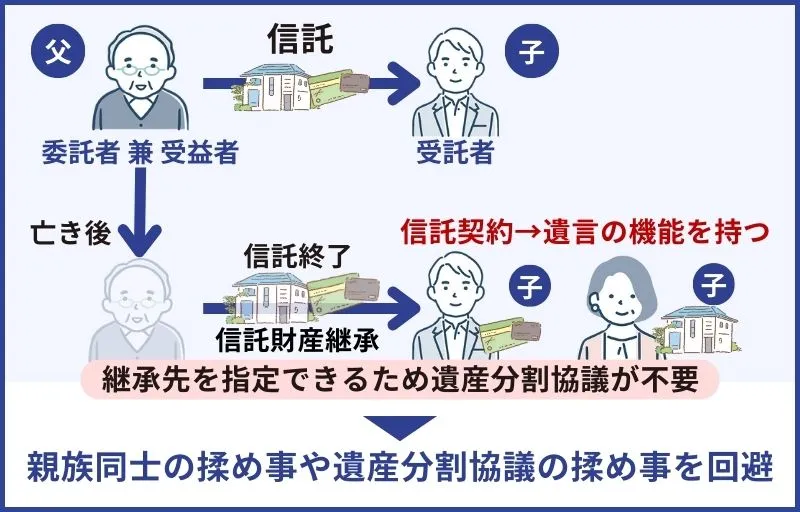

メリット3. 遺言としての機能も果たす

家族信託には、遺言としての機能 が備わっています。

締結する契約書内で、委託者死亡後の信託財産の承継先を定められるためです。

このような家族信託の形式を「遺言代用型信託」といいます。

遺言代用型信託は委託者の死亡をもって家族信託契約を終了し、信託財産は指定した帰属先(相続人・第三者)へ承継されます。

ただし、家族信託は「信託財産」についての取り決めであるため、信託財産以外の承継先については、別途遺言書の作成が必要です。

とはいえ、家族信託の根拠である信託法は、遺言の根拠である民法よりも優先されます。

したがって、家族信託の内容は遺言書の内容よりも優先して適用されるためご注意ください。

「遺言書作っていれば、認知症になっても大丈夫。」は本当か?

認知症になってしまうと遺言やエンディングノートを遺せないので、早めに準備しておきましょう!という話を耳にすることがあると思います。では、遺言書があれば備えは十分でしょうか。認知症になった際、口座に年金が入ってきても、介護費や生活費支払いにきちんと充てることができるでしょうか。実際の手続きと合わせてお話していきます。

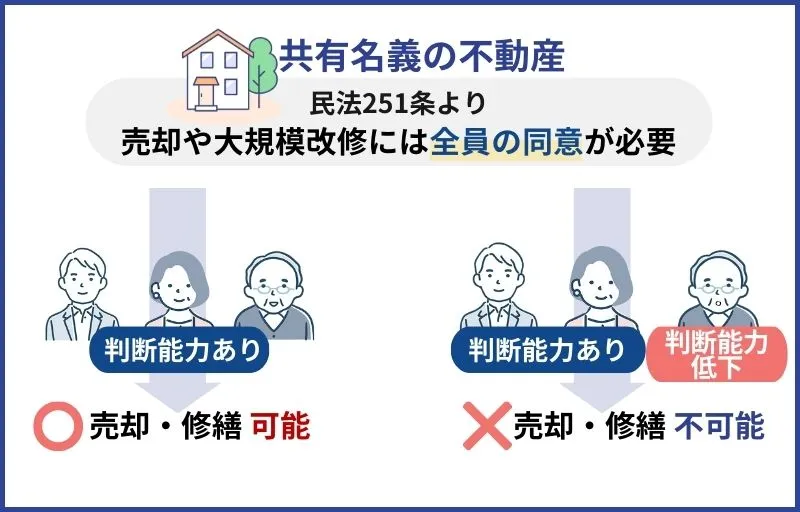

メリット4. 不動産の共有によるリスクを回避できる

所有権を共有している不動産がある場合は、家族信託で特定の受託者へ管理権限を一本化 することで、リスクを回避できます。

「共有不動産」とは、所有権を複数人で共有している不動産のことです。

たとえば、自宅の所有権を父と母で半分ずつ持っているといった状態などを指します。

共有不動産では、所有権を持つ人が1人でも認知症などによって判断能力を欠いてしまうと、次のような管理・運用ができません。

共有者全員の同意が必要な行為

- 売却

- 建て替え

- 大規模修繕

なぜなら、売却や修繕といった共有不動産の変更には、共有者全員の同意が必要であると定められているためです(民法251条)。

親が認知症により判断能力が喪失してしまうと、共有者「全員の同意」を得られなくなり、共有不動産の変更行為はできません。

一方で、家族信託では不動産の管理権限を受託者が持つため、売却や大規模修繕を含めた不動産の管理・運用 が可能です。

また、もともとの共有者を受益者に設定すると、不動産からの利益を変わらずに得られるため不公平感を抱きにくく、トラブルが起こりづらいでしょう。

共有不動産を家族信託するメリットやデメリットについては、以下の記事にて詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

共有の不動産を家族信託するメリット・デメリットについて

家族で不動産を共有名義にしているケースは多いと思います。不動産の持分の一部のみを家族信託の財産にすることはできるのでしょうか?その場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。今回の記事では、共有の不動産を家族信託するケースについてご説明します。

メリット5. 相続時の負担が軽減される

家族信託は、遺言としての機能 を備えていますが、これにより委託者に相続が発生した際、相続人の負担も大きく軽減されます。

家族信託契約内で、財産の承継者やその内容を適切に定めておくことで、遺産分割協議を行う必要がなくなるためです。

現在は相続人同士の関係が良好であったとしても、いざ相続を実行するとなると意向が合わなかったり、揉め事が発生したりするケースは珍しくありません。

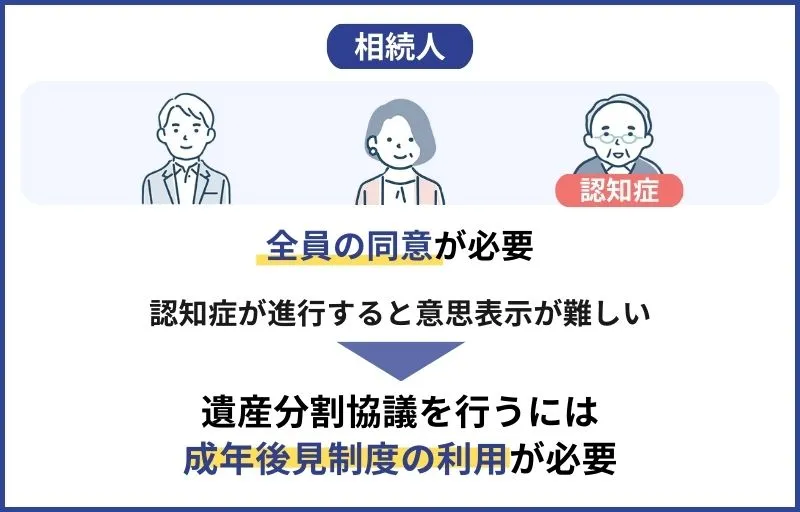

また、遺産分割協議の決定は全員の同意が必要です(民法906条の2)。

相続人が1人でも認知症などによって判断能力を欠いている場合は、成年後見制度を利用しなければ遺産分割協議が実行できなくなります。

家族信託の組成をきっかけに相続について親族間で話し合い、全員が元気なうちに納得できる財産の承継方法を決めておくと、遺産分割協議による家族の負担やトラブルの軽減につながるでしょう。

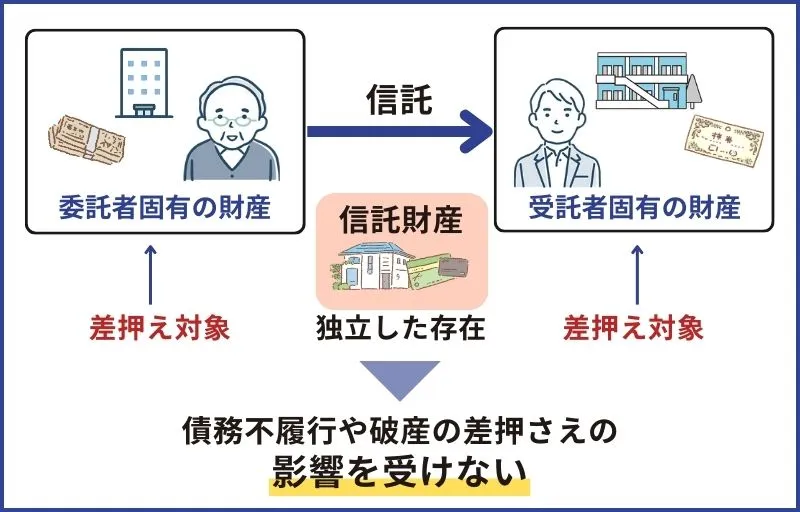

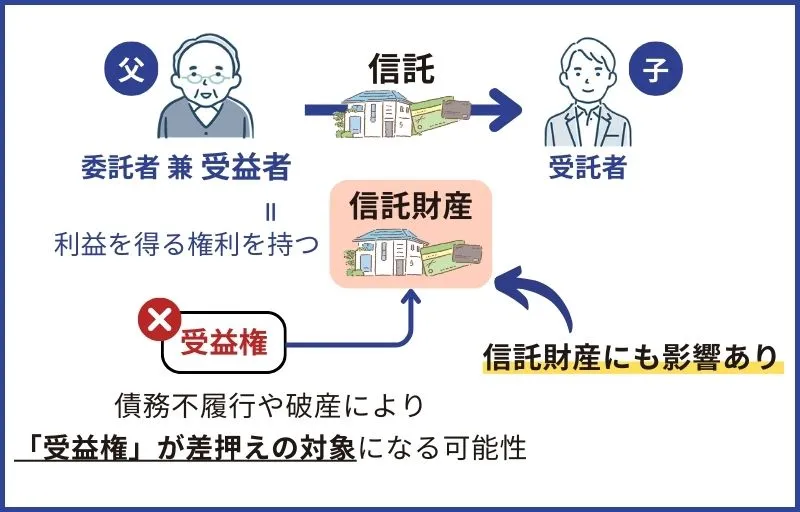

メリット6. 倒産隔離機能がある

家族信託における信託財産は「倒産隔離機能 」を有します。

倒産隔離機能とは、将来的に委託者や受託者が破産したり、信託財産に関係のない債務を負ったりしても、信託財産は影響を受けず守られる機能です。(信託法23条・25条)

信託財産は委託者や受託者の固有財産ではなく、独立した財産として扱われるため、破産や債務の差押え対象になりません。

ただし、受益者が持つ「受益権」については、差押えの対象となる場合があります。

「委託者=受益者」と設定している家族信託では、委託者の破産や債務により「受益権」が差押えられ、信託財産が影響を受けるケースが想定されるため、注意が必要です。

とはいえ、信託財産が委託者や受託者の倒産や破産の影響を受けない点は資産承継における大きなメリットと言えるでしょう。

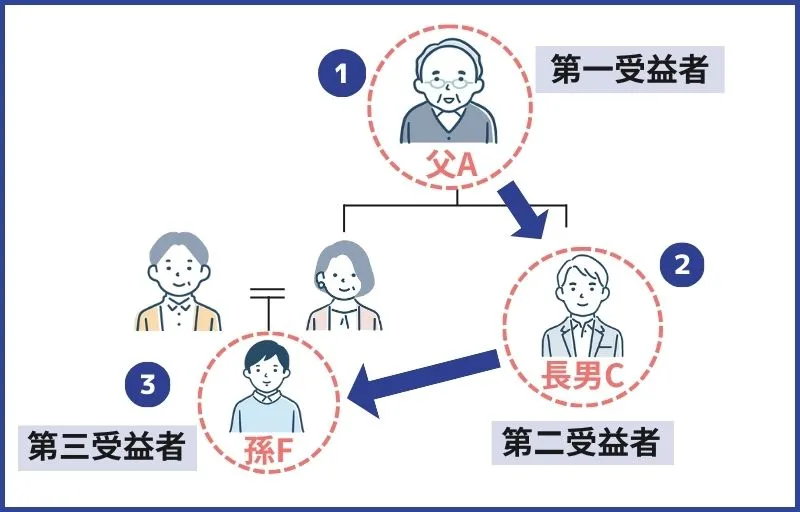

メリット7. 二次相続以降についても定められる

家族信託では、配偶者や子などへの一次相続だけでなく、孫やひ孫といった複数世代にわたる相続 について定められます。

これを「受益者連続型信託」といい、委託者が死亡しても家族信託契約は終了せず、受益権が代々引き継がれていく仕組みです。

遺言では、被相続人(本人)の死亡後の相続については定められるものの、その先の二次相続人以降は指定できません。

財産を確実に配偶者から子、その孫へ承継したい場合や、直系の家族に相続をしたいといった希望がある場合は、家族信託を組成することで実現が可能です。

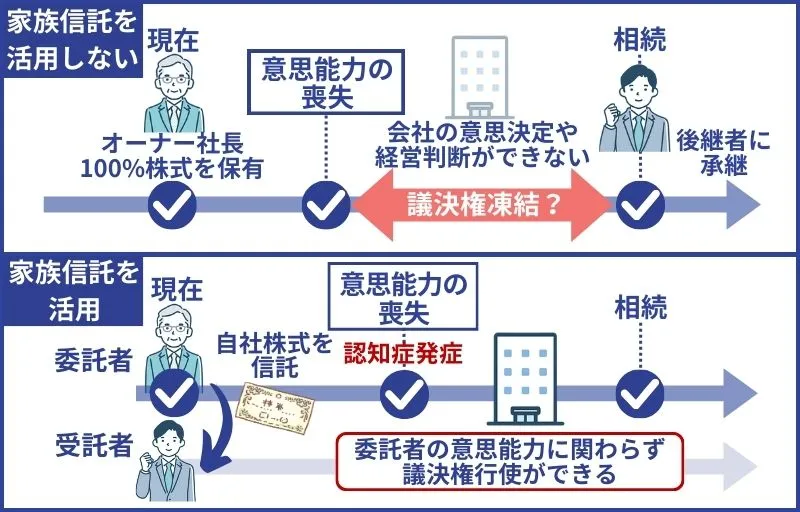

メリット8. 事業承継対策ができる

家族信託では、自社株式を信託することにより、委託者の認知症に備えた事業承継対策 が可能です。

たとえば、オーナー社長が100%株式を保有する会社では、オーナー社長が判断能力を喪失すると株主としての議決権行使ができなくなり、事業が滞ってしまうおそれがあります。

しかし、子などの後継者を受託者として自社株式を信託すれば、オーナー社長の判断能力に関わらず、受託者によって議決権行使が可能です。

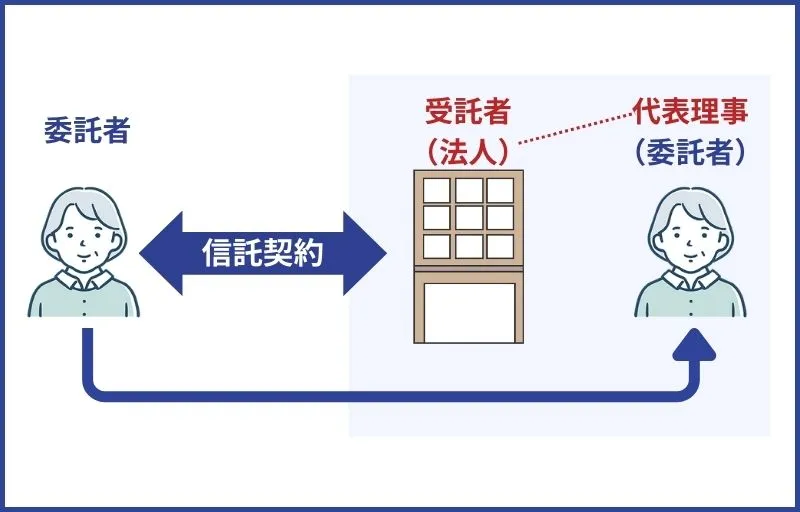

委託者が株を渡すことに難色を示すようであれば、受託者を特定の人物ではなく「委託者と受託者を含む親族で構成した一般社団法人」にすることもできます。

委託者である現オーナー社長が元気なうちは自身も受託者として経営に関与し、委託者の判断能力に不安が現れたら「一般社団法人の社員である子にそのまま託す」といった流れを作れます。

加えて、前段で解説した「受益者連続型信託」を活用すれば、孫やその後の世代まで自社株式の承継先を定めることも可能です。

このように、家族信託では遺言や後見制度では実現できない、柔軟な認知症対策が実現できるのです。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する家族信託の6つのデメリット

家族信託を行う際に注意すべきデメリットは以下の6つです。

家族信託を行う際の6つのデメリット

- 「家族信託=節税対策」ではない

- 受託者の負担が大きい

- 受託者の裁量が大きい

- 家族信託できない財産もある

- 遺留分の侵害に注意する

- 組成時に委託者の判断能力が必要

それぞれについて解説していきます。

家族信託ではできないことのまとめ

家族信託は、高齢になって認知症などのリスクが生じても、柔軟に財産管理ができるメリットの多い制度です。しかし、一部、家族信託では取り扱うことのできない内容や、対象外となる事柄があります。該当するケースは少ないかと思いますが、家族信託で対応の難しい事柄について確認しておきましょう。

デメリット1. 「家族信託=節税対策」ではない

家族信託には、直接的な節税効果はありません 。

しかし、法律や税金などの幅広い専門知識をもとに適切に家族信託を組成すると、結果的に節税効果を得られたり、相続トラブルを回避できたりするケースがあります。

家族信託で節税効果や相続トラブルの防止効果を得られる具体的な例は以下のとおりです。

家族信託が相続税対策・争相続対策となる例

• 委託者の判断能力喪失後も、受託者が信託財産(金銭)を用いてマンションを建設する

→金融機関から融資を受けて債務控除を活用し、結果的に相続税を節税できる

• 二次相続(孫など相続人が亡くなった後の相続)の対策をする

→代々の相続により他の家系に財産が承継されることを防げる

• 将来的な相続争いが起こらないように柔軟な財産管理を定める

→信託財産に関する遺産分割協議が不要になるため、相続人同士での揉め事を防げる

このように、結果的に節税効果を得られるケースはあるものの「家族信託を利用すれば相続税や贈与税を節税できる」といった表現は正しくありません。

なかには「家族信託=節税対策」と訴求している専門家もいるため、ご注意ください。

【家族信託と相続税対策】家族信託をすると節税できるって本当?

この記事では、家族信託をすることで相続の対策(相続税対策)ができるのか、家族信託と税金の関係について解説します。また、相続対策としての家族信託の実際の活用事例や、その際支払う税金についても、わかりやすくご紹介します。

デメリット2. 受託者の負担が大きい

家族信託を利用すると、必然的に受託者の負担や責任は大きく なります。

なぜなら、実際に財産の管理・運用業務を担うのは受託者だからです。

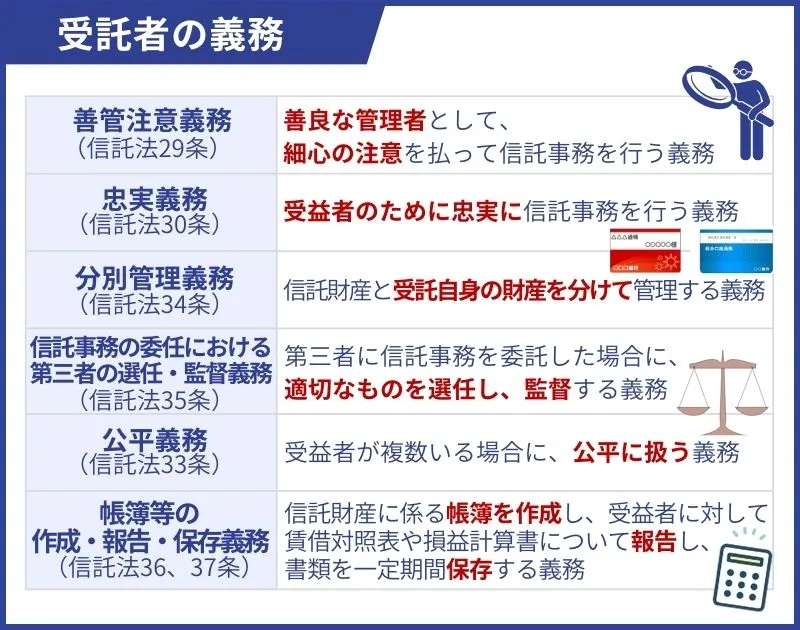

信託法において、受託者には次のような義務が定められています。

- 善管注意義務(信託法29条)

- 忠実義務(信託法30条)

- 分別管理義務(信託法34条)

- 信託事務を第三者に委託する際の選任・監督義務(信託法35条)

- 帳簿等の作成・報告・保存義務(信託法36条、37条)

「帳簿等の作成・報告・保存義務」では、委託者の生活費や医療費、収益不動産からの収入など、信託財産に関する出費や収入を全て記録した帳簿を作成しなければなりません。

加えて、信託財産から年間3万円以上の収益が発生する場合は、税務署に「信託計算書及び合計表」の提出が必要となります。

認知症の発症から相続までの期間は一般的に5〜10年と言われており、家族信託の運用は認知症発症前から相続時まで続くため、受託者の仕事が長期間にわたる可能性も考えられるでしょう。

したがって、家族信託では受託者が長期間拘束されることを、受託者本人が十分に理解しておかなければなりません。

とはいえ、やり方や契約内容次第で受託者の負担を軽減することは可能です。

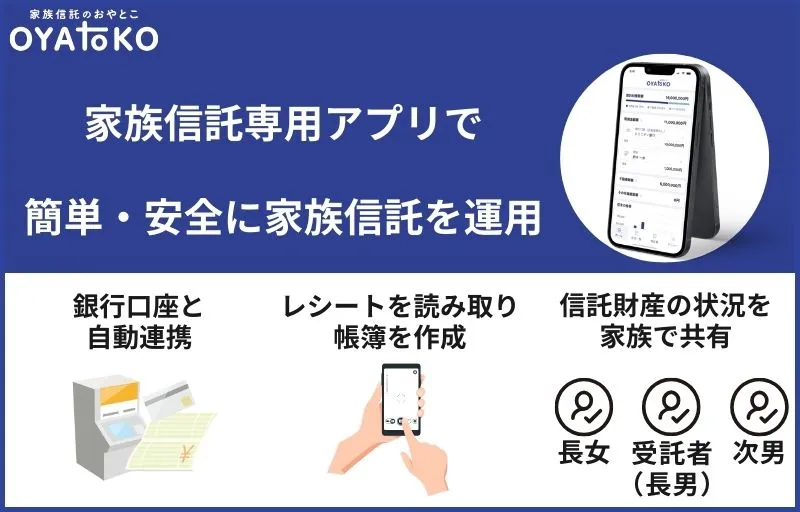

たとえば、当社では信託財産の管理や記録をアプリ上で行える「家族信託専用アプリ」 を提供しています。

受託者の負担軽減はもちろん、信託財産に関する記録を明白に残せるため、委託者・受益者の安心にもつながります。

受託者の義務や負担について、ご家族だけで管理方法を検討したり調整したりすることは難しいため、まずは専門家に相談すると良いでしょう。

なお、受託者の報告義務についてはこちらの記事もご参考にしてください。

【家族信託の報告義務】家族信託をしたら受託者は面倒な作業が必要?

高齢になった親のサポート目的などで成年後見制度を利用した場合、親族が後見人に就任すると、毎年、家庭裁判所に収支状況等の報告義務があります。「財産目録」や「収支状況」等の内容です。では、家族信託を利用した場合、そのような報告義務はあるのでしょうか。受託者が作成する義務のある書類の内容について見ていきましょう。

デメリット3. 受託者の裁量が大きい

家族信託では、受託者の裁量が大きくなります。

受託者は委託者の財産をすぐ触れる状況にあるため、法律で受託者としての義務が定められているとはいえ、受託者が横領する可能性もゼロではありません。

万が一、受託者が契約違反を起こした場合の規定についても、家族信託契約に細かく定めておく必要があります。

また、公正証書にて家族信託の契約を締結すると、強い証明力をもって契約違反者に対抗することが可能です。

家族信託は「信頼する家族に託す」ことが大前提ですが、将来的なトラブルの回避や、委託者の大切な財産を守れるよう、対策を施しておくことが重要でしょう。

受託者が財産を使い込んだ場合の詳細や、横領を防ぐ方法については以下の記事にて解説しているため、こちらもぜひご覧ください。

家族信託の受託者がお金を使い込んだら?家族信託の横領を防ぐ

家族信託では、自分の財産を家族等の信頼できる人に託す仕組みですが、万が一その信頼できる人が財産を勝手に使い込んでしまったらどうなるのでしょうか?今回の記事では、受託者(=財産を預かる方)が勝手に財産を使い込んだ場合の対処法について、事例を使ってご紹介いたします。

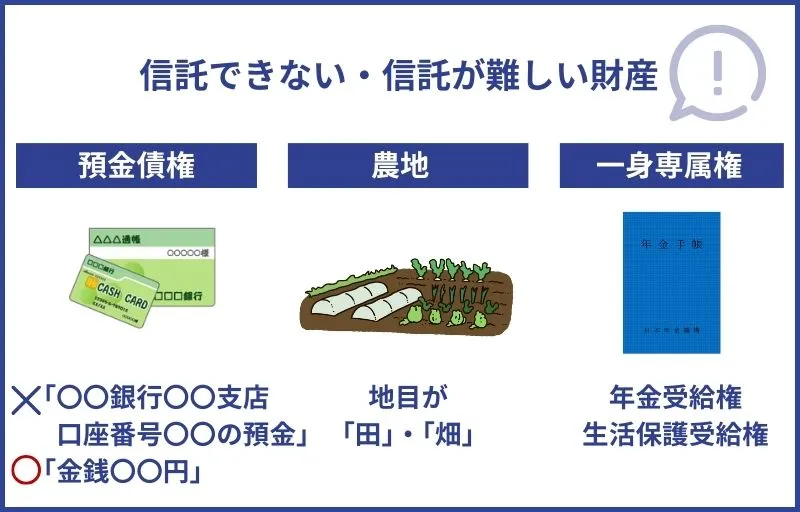

デメリット4. 家族信託できない財産もある

家族信託には、一部信託できない財産 があります。

基本的に、金銭や不動産のように財産的価値のあるものであれば、信託が可能です。

一方で、次のような財産は法律上信託できなかったり、実務上信託が難しかったりします。

信託できない/信託が難しい財産の例

- 預金債権

- 年金受給権などの一身専属権

- 農地

「〇〇銀行 □□支店 口座番号△△ の普通預金」などという 「預金債権」を信託財産として設定することはできません。

通常、預金口座を開設する際には、金融機関と口座名義人の間で 「譲渡禁止特約」が定められているためです。

金銭の信託は可能なため、家族信託契約書では「金〇〇円」という表現で具体的な金額を記載し「金銭の信託」という形で設定しましょう。

加えて、年金受給権や生活保護受給権などは「本人固有の権利(一身専属権)」であるため、信託財産にできません。

年金受給口座から信託用口座に残高を移すことで、年金を金銭として信託できます。

また、法律により農地も信託できません(農地法第3条2の3)。

宅地転用の手続きを行えば信託可能ですが、手続き完了までに数か月ほど要する場合もあります。

財産の信託可否について正しく把握しておかなければ、法律に抵触するおそれもあるので、注意しましょう。

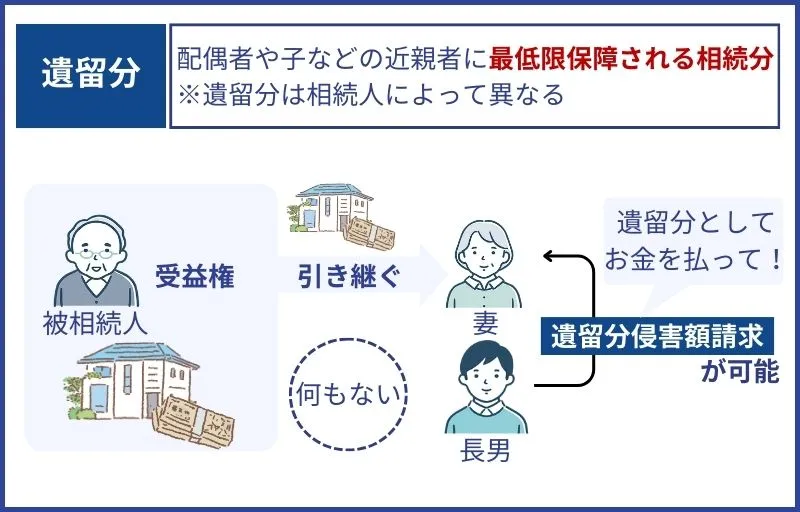

デメリット5. 遺留分の侵害に注意が必要

家族信託の内容を設計する際は、遺留分 を考慮する必要があります。

遺留分とは、法定相続人(配偶者・子・父母)に最低限保証された相続分です。

家族信託において、法定相続人の遺留分を侵害するような契約がなされていたとしても、配偶者・子・父母は遺留分があることを主張可能であり、遺留分にあたる金額を請求できます(民法第1046条)。

遺留分侵害のようなトラブルが起こらないようにするためには、相続発生時の財産承継について、相続人となる可能性がある人物全員と話し合うことが重要です。

家族信託の組成は、相続人から了承を得たうえで組成するようにしましょう。

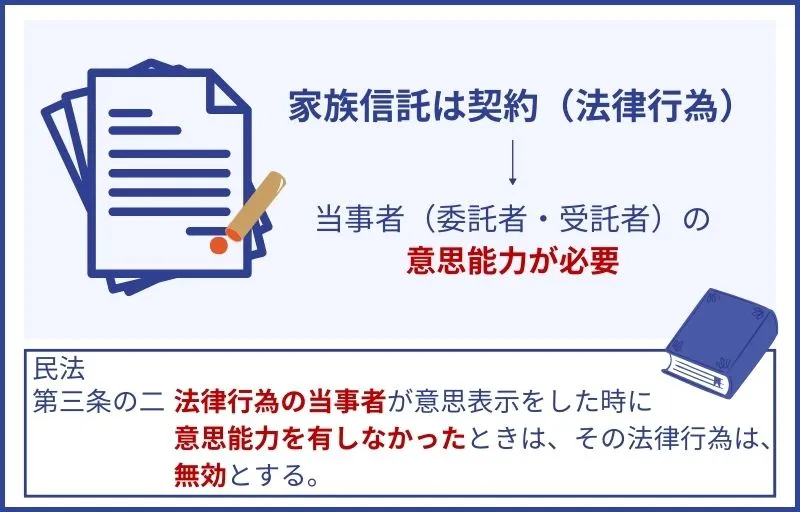

デメリット6. 組成時に委託者の判断能力が必要

家族信託を組成には、委託者・受託者の判断能力 を要します。

その理由は、家族信託は法律行為にあたるため、判断能力がなければ契約が無効とされるためです。

委託者の認知症が進み、判断能力が確認できない場合は、家族信託契約を結ぶことはできません。

ただし、物忘れ等の症状が見られても「判断能力」が確認できれば、家族信託の契約が可能です。

判断能力の確認は、公正証書を作成する際の公証人や、司法書士や弁護士といった専門家によって行われます。

法律行為に必要な判断能力は個別具体的に判断されるため、委託者の判断能力に不安がある場合は、早めに家族信託の専門家に相談しましょう。

認知症発症後の家族信託の可否や、家族信託が可能な認知症の判定基準について以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や始める時期を徹底解説

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。

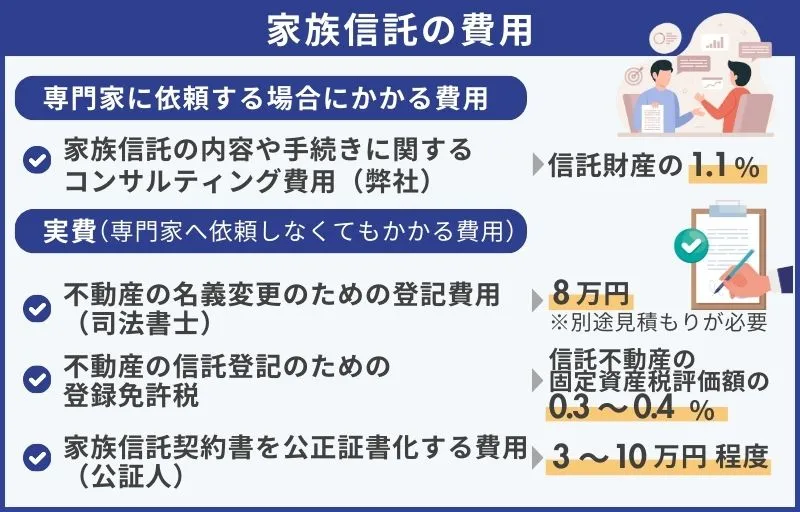

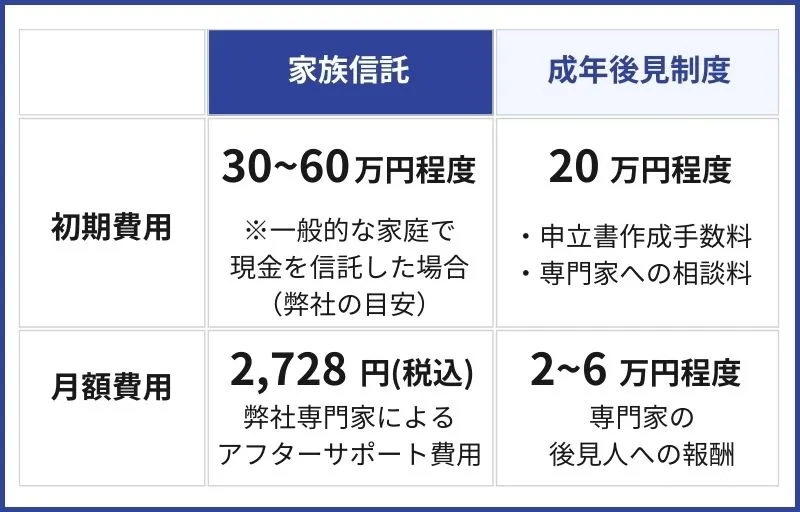

家族信託で発生する費用

信託財産の種類や信託する金額によって異なりますが、弊社の場合、一般的な家庭で金銭を家族信託した場合にかかる費用の総額は、30万~60万円程度となります。

具体的に発生する費用は以下のとおりです。

- 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用

- 不動産の名義変更のための登記費用

- 不動産の信託登記のための登録免許税

- 家族信託契約書の公正証書化費用

コンサルティング費用以外は、専門家に依頼しても依頼しなくても発生します。

額面だけ見ると高額に感じられますが、家族信託でまとまったお金が必要となるのは基本的に導入時のみです。

家族信託と比較されがちな成年後見制度では、司法書士をはじめとした専門家が後見人に選任された場合、後見人への報酬が発生します。

後見人への報酬は、原則として本人が亡くなるまで続くため、最終的な費用としては家族信託よりも高くなる可能性が高いでしょう。

加えて、家族信託は家庭裁判所の関与もないため、費用から得られるメリットは大きいと言えます。

家族信託を利用するとどれくらいの費用でどのようなメリットが得られるのか、家族信託の専門家に相談することをおすすめします。

家族信託の費用はいくらかかる?相場と安く抑えるためのポイントを徹底解説!

家族信託の検討時は費用面で悩みがちです。家族信託の費用は信託財産額によって異なります。本記事では家族信託で発生する費用の内訳や費用シミュレーションに加えて、費用を抑えるポイントについても詳しく解説します。

家族信託の手続き6ステップ

実際に家族信託を組成する際は、以下の手順に沿って進めていきます。

家族信託の手続き6ステップ

- 家族信託の目的と内容を家族間で話し合う

- 家族信託契約書を作成する

- 家族信託契約書を公正証書で締結する

- 家族信託で使う銀行口座を開設する

- 信託不動産の信託登記を行う

- 信託財産の管理・運用を開始する

ステップごとに詳しく見ていきましょう。

家族信託の手続きに関してより詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご確認ください。

家族信託の手続きで後悔しないためには|流れや費用、注意点などを解説

家族信託の手続きは、家族会議→家族信託契約書の作成→信託口口座開設など信託の準備、という流れで進めていきます。本記事では、家族会議から信託開始までの全体の流れと、信託財産ごとに必要な詳細の手続きについてわかりやすく解説していきます。

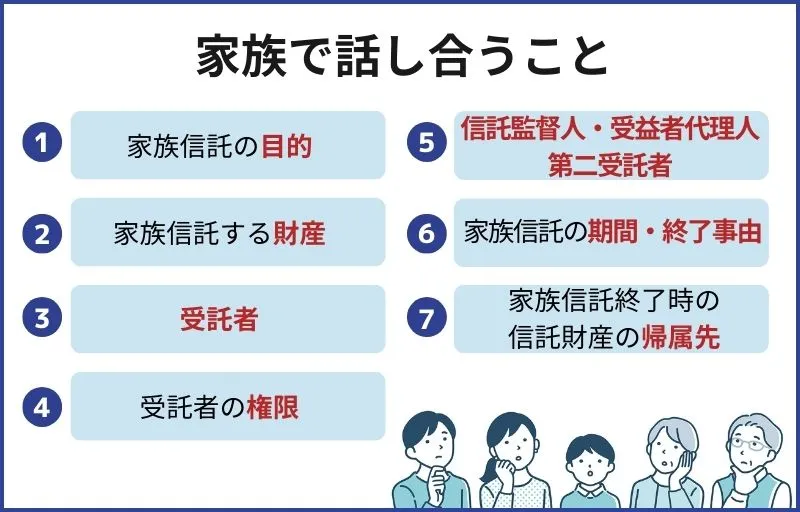

ステップ1. 家族信託の目的と内容を家族間で話し合う

家族信託契約の当事者は委託者(親)と受託者(子)ですが、他の家族も含めて話し合いを実施し、全員が内容を理解・納得できる状態 で家族信託契約を結ぶことが重要です。

特定の受託者だけが財産の管理権限を持つことに不信感を覚える者がいたり、相続発生時に親族間トラブルが発生したりするおそれがあります。

具体的に、家族間で話し合って決めるべき内容の例は、以下のとおりです。

家族信託をする上で決めるべきこと

- 家族信託をする理由と目的

- 信託する財産の内容

- 受託者・受益者の選任

- 受託者の信託財産の管理・運用方法

- 家族信託を終了するタイミング

- 遺言型信託にするか受益者連続型信託にするか

とはいえ、家族信託は話し合いの段階から、法律や税金をはじめとした専門的な知識が求められます。

家族だけで話し合い、方針を決定するのは難しい場合もあるでしょう。

そのような場合は、経験豊富な専門家 に相談し、話し合いを一緒に進めたり進行を依頼したりするとスムーズです。

家族全員が納得できる理想的な家族信託を組成するために、家族信託の目的と内容について家族で話し合いましょう。

家族信託で「受託者」になれるのは誰?受託者を選ぶ6つのポイントを解説!

今回は、家族信託で財産を預かる「受託者」について解説します。誰が受託者になれるのかという点は、家族信託のご相談の中で、よくいただくご質問です。その中でも、今回は、「未成年者・家族(子、孫などの直系親族)以外・複数名・委託者・受益者」これら5つの立場・状況にある方が、家族信託の受託者になりうるか、解説していきます。また受託者になった後にしなければならないことも解説します。

ステップ2. 家族信託契約書を作成する

家族間で話し合った内容をもとに、家族信託の契約書 (信託契約書) を作成します。

家族信託契約書を作成するには、法律に関する専門的な知識が必要です。

家族信託は「柔軟な財産管理」が可能なため、個別の事情に合わせて契約書を作り込む必要があります。

インターネット上に家族信託契約書のひな形が多く公開されていますが、ひな形をそのまま使うと危険です。

家族信託契約書の作成を自分でやったり、経験が十分でない専門家に依頼したりすると、法的に無効な契約書ができあがるおそれがあるほか、親族に訴えられるといったリスクも少なくありません。

契約書の作成は家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。

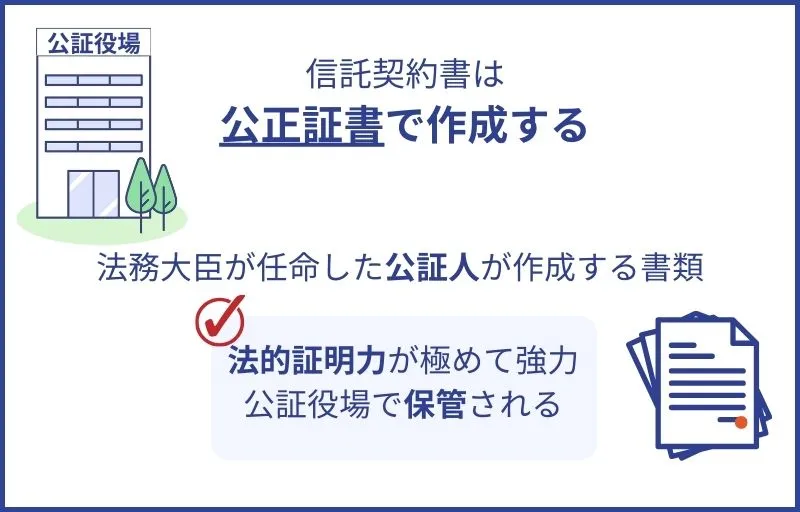

ステップ3. 信託契約書を公正証書で締結する

条文が作成できたのちに、家族信託契約書を「公正証書」で締結します。

公正証書とは、公証人によって作成された公文書のことです。

「家族信託契約書は必ず公正証書にしなければならない」という規定はありませんが、公正証書は高い証拠能力と証明力を持ちます。

加えて、家族信託で金銭を信託するために必要となる「信託口口座」の開設には、家族信託契約書を公正証書とすることを条件として設けている金融機関も多くあります。

また、家族信託契約の内容について他の親族が反論してきたり、親族間の関係が悪くなったりと、公正証書化しなかったために後々トラブルが発生する可能性もあります。

家族信託の運用は長期にわたるため、その期間に家族の状況の変化や家族間の関係の悪化などが起こるおそれも考えられるでしょう。

その際に、公正証書による家族信託契約書があれば、契約違反をした者や利害関係者に対して、正当に対抗できます。

家族信託契約書を公正証書化する流れや、具体的なメリット・デメリットについては以下の記事をご覧ください。

家族信託は公正証書での作成が有効!手続きの流れから必要書類・費用まで詳しく解説

家族信託も信託契約になりますので信託法のルールに沿って作成することになるのですが、法的には公正証書で作成しなくても問題はない、という解釈になります。今回は「公正証書化」が必要なケースについてご紹介します。信託契約書を公正証書で作成した方が良いケース、公正証書での作成にすべきケースについても説明していきます。

ステップ4. 家族信託で使う銀行口座を開設する

信託財産を管理するためには、家族信託専用の銀行口座 を準備する必要があります。

なぜなら、受託者は信託財産を受託者の固有財産と分別して管理する義務があるためです(信託法34条)。

そのための専用口座を「信託口口座」といいます。

信託口口座を開設できる金融機関は限られていることに加え、金融機関ごとに開設の条件が定められているケースもあるため、口座開設の際は事前に確認すると良いでしょう。

信託口口座の開設方法や、開設のメリット・デメリットについては、以下の記事をご参考ください。

家族信託の口座(信託口口座)を開設する際の手続きや注意点

家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。

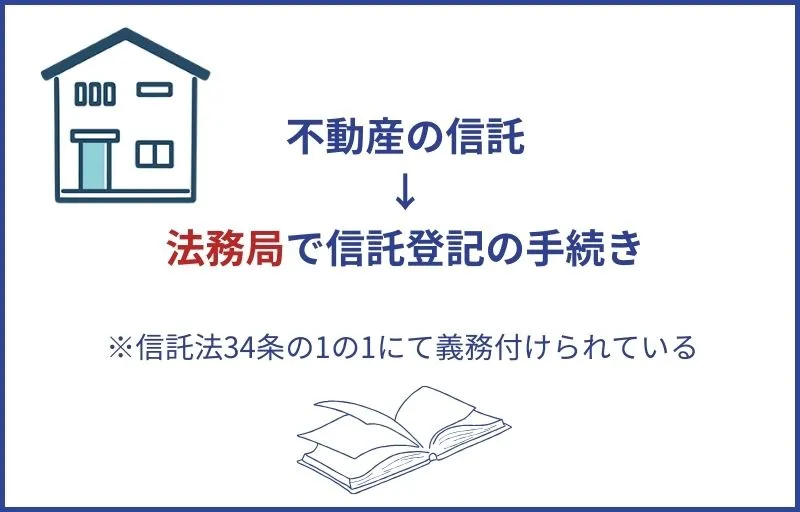

ステップ5. 信託不動産の信託登記を行う

信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記 を行う必要があります(信託法34条)。

その理由は、不動産が「信託財産」であることを公的に示すためです。

信託登記は以下のような必要書類をそろえ、法務局にて手続きを行います。

信託登記に必要な書類の例

- 登記申請書

- 家族信託契約書

- 委託者の印鑑登録証明書

- 受託者の住民票

登記手続きは自分で行うことも可能ですが、手続きや必要書類がやや煩雑なため、士業等の専門家への依頼がおすすめです。

登記手続きの代行費用は、信託する不動産の数や依頼する専門家によって異なりますが、一般的に5〜15万円が相場です。

不動産を家族信託する場合の登記については、以下の記事をご覧ください。

家族信託で登記は必要?不動産を家族信託する場合の手続きや費用を解説!

家族信託で不動産を信託する場合、登記が必要です。信託法上の受託者の義務ですので、必ず行わなければなりません。家族信託の登記に精通した司法書士は少ないため、専門家選びも重要です。本記事では、信託登記の基礎からわかりやすく解説していきます。

ステップ6. 信託財産の管理・運用を開始する

これまでの準備が完了したら、受託者は委託者から信託された財産を家族信託契約の内容に沿って管理・運用を開始します。

受託者は受益者(=委託者)のために忠実に信託事務を行い、次のような事務作業が発生します。

信託事務

- 信託財産の収支・概況の資料作成

- 信託帳簿の作成

- 信託事務の処理に関する書類の管理

信託法で明確に定められている受託者の義務もあるため、取り扱いに注意しましょう。

家族信託の活用事例3選

ここからは、家族信託の具体的な活用事例をご紹介します。

- 介護資金捻出のため、将来自宅を売却したい

- 子世代主導で不動産の管理・運用を行っていきたい

- 障がいのある子に財産を残したい

ご自身の状況と照らし合わせながら、詳しく見ていきましょう。

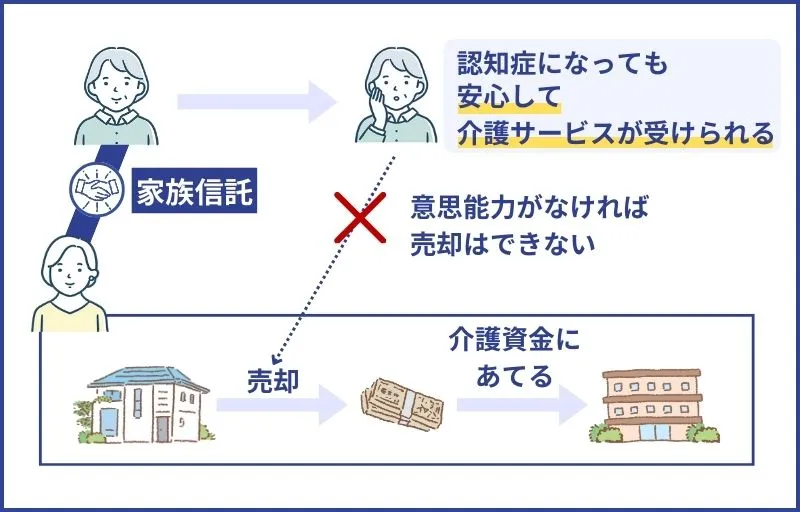

事例1. 介護資金捻出のため、将来自宅を売却したい

将来的な介護施設入居のための費用を捻出したり、自宅が空き家になるのを防いだりするために、自宅の売却を考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、不動産売買は法律行為にあたるため、自宅を売却するためには名義人の判断能力が必要です。

認知症などにより判断能力が低下してしまうと、「自宅を売却できない」「施設入居の資金が捻出できない」といった事態に陥る可能性があります。

家族信託を利用すれば、受託者である子が代わりに自宅の売却をし、介護施設の入居費用を支払ったり、管理したりすることが可能です。

成年後見制度とは異なり、家庭裁判所の許可や後見人への報酬の支払いも不要なため、家族信託であれば柔軟に自宅売却の対応ができるでしょう。

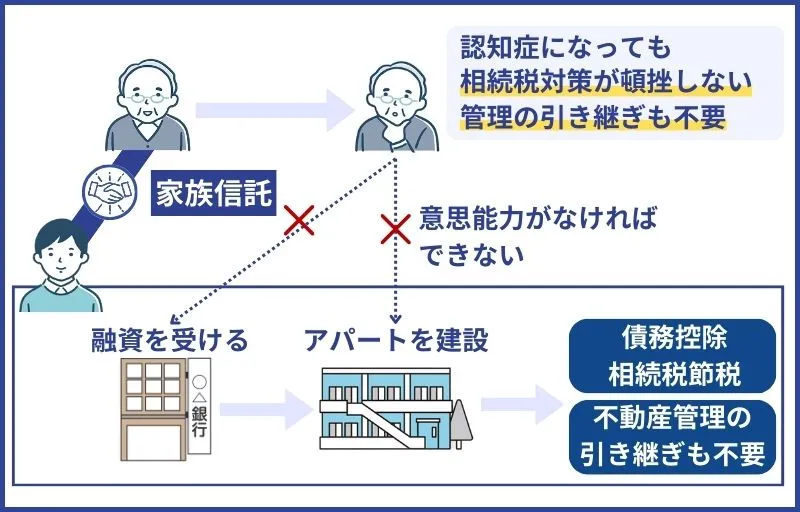

事例2. 不動産の管理・運用を子世代主導で行っていきたい

家族信託を活用し、財産の管理・運用を子世代に早めに引き継いでおくと、親が認知症になったとしても、子世代主導で引き続き不動産の管理や建築などを進められます。

保有資産が多い場合、相続対策として生前贈与を選択する方法もありますが、贈与税の基礎控除額は110万円です。

まとまった贈与を行うとなると、高額な贈与税が発生します。

また、現金資産が多い場合は、融資を受けてアパート建設などを行い、相続税対策をするケースも多いです。

しかし、途中で親の判断能力が低下してしまうと計画は頓挫してしまいます。

家族信託で親世代の財産の管理・運用を早めに引き継いでおくと、このような事態を防ぐことが可能です。

特に、アパートの建設は頓挫しなければ最後まで相続税対策を行えるため、本人にとっても親族にとってもメリットは非常に大きいでしょう。

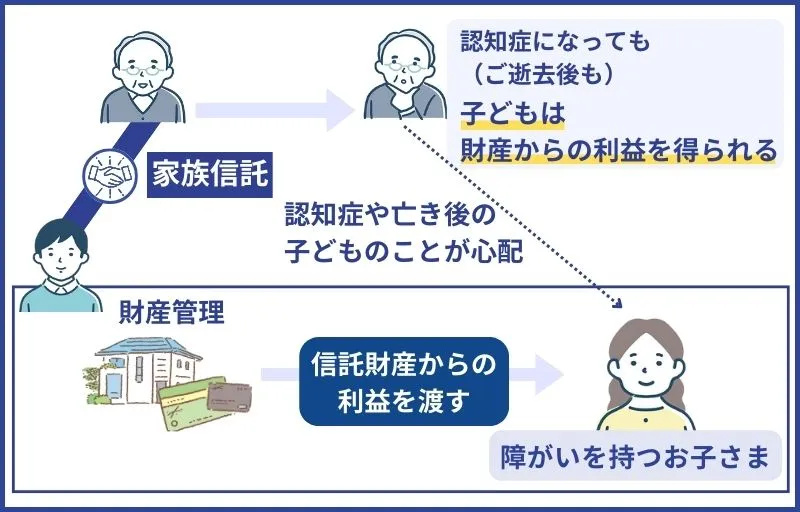

事例3. 障がいのある子に財産を残したい

家族信託は親の認知症対策だけではなく、障がいのあるお子様のために行うことも可能です。

障がいによってお子様自身が財産管理できない場合、親は「自分が亡くなったあと、あるいは高齢になったとき」について、大きな不安を抱えている方も多いでしょう。

このようなケースは「親なきあと問題」と呼ばれ、家族信託がよく使われている事例でもあります。

親が委託者、頼れる親族を受託者、障がいのある子を将来的な受益者とすれば、子自身が財産管理できなくても、親からの財産の利益を受けることができます。

また、任意後見人もあらかじめ就任させておくと、家族信託で適切に財産を管理しつつ、身上監護も可能です。

親がいなくなっても障がいのあるお子様が安心して暮らせるようにするためには、家族信託の組成が有効です。

家族信託Q&A!気になる疑問を解消

家族信託のメリットやデメリットは分かったものの、疑問点が残っている方も多いでしょう。

ここからは「家族信託のよくある質問」に回答します。

気になる疑問を解消し、家族信託についての理解を深めましょう。

Q1. 家族信託の手続きは自分でもできる?

家族信託の手続きは自分で行うことも可能です。

しかし、手続きには信託法や民法、相続や税金といった専門的な知識を求められるため、難易度が高い場合があります。

ご自身で手続きを行えば費用は抑えられますが、手間と時間がかかるうえに、契約書が適切に作成できていなければ無効になるおそれもあるため、リスクが高いでしょう。

家族信託の手続きを自分でやる方法や注意点については以下の記事をご覧ください。

家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説

家族信託を自分で手続きすることは可能ですが、法律や税金の専門知識がなければ、信託自体が無効になったり、親族間トラブルに発展したりなどのリスクが発生する可能性が高まります。本記事では、家族信託を自分でやる手続きについて、法律や税金の観点からも詳しく解説していきます。

Q2. 家族信託が「危険」と言われる理由は?

家族信託には、トラブルに発展しやすい注意点が存在するため「危険」と言われる場合がありますが、制度として危険なものではありません。

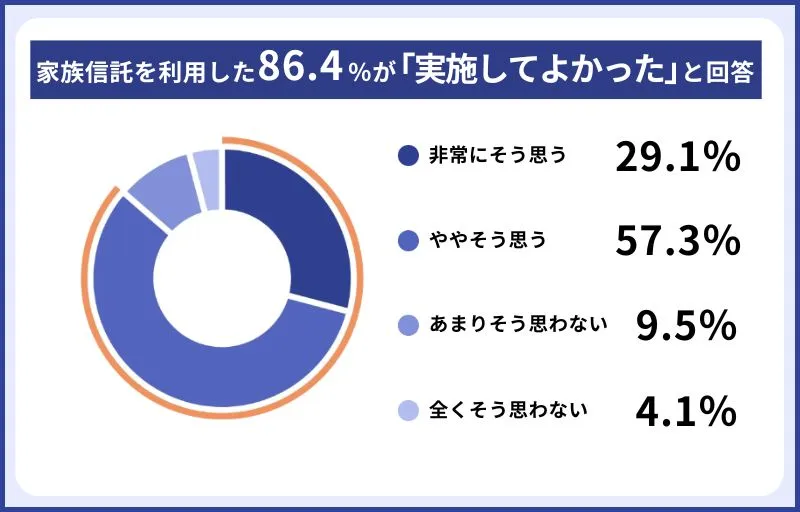

弊社の調査(家族信託に関する実態調査)によると、実際に家族信託を利用した人のうち86.4%は「実施して良かった」と回答しています。

家族信託で実際に起こったトラブルや失敗事例、リスクを回避するための対策については以下の記事をご覧ください。

家族信託は危険?実際の14の失敗・トラブル事例、後悔しないための知識と対策

家族信託は、認知症による資産凍結対策として活用できる制度ですが、法律や税金などの専門的な知識をもとに取り組まなければ、危険なものにもなり得ます。 後悔や失敗のない家族信託の組成のために、実際のトラブル事例や押さえるべきポイントを徹底解説していきます。

Q3. 家族信託以外に認知症対策はある?

家族信託以外にも、認知症対策として次のような制度を利用できます。

家族信託以外の認知症対策

- 任意後見制度

- 生前贈与

- 金融機関などの信託サービス

ただし、どの制度もメリットだけではなくデメリットが存在します。

ご家族の状況やご意向によって最適な制度やサービスは異なるため、家族信託との違いも理解したうえで検討すると良いでしょう。

家族信託以外の制度の詳細については、以下の記事をご覧ください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

家族信託の他に、資産の認知症対策として有効な手段はないのか?

皆さんは「認知症対策」と聞いて、何を思い浮かべますか?健康面なら「良質な食事」「睡眠」「適度な運動」等でしょう。では、「資産の」認知症対策、と聞かれたらどうでしょうか?今回の記事では、預金口座が凍結されるとどのように困った事態になるのか、金融機関は認知症の家族に何もしてくれないのか、などの話題について解説します。

Q4. 家族信託は委託者が亡くなったらどうなる?

委託者が亡くなった場合、家族信託は以下のいずれかの通りになります。

- 委託者死亡により家族信託が終了する

- 家族信託は終了せずに継続する

どちらのパターンになるかは、家族信託契約書の内容によって異なります。

「委託者が死亡した場合は家族信託が終了する」と定められている場合は、財産を取得する方に財産を委託させて信託は終了です。

一方で、受益権を受託者以外の子などに承継させることが契約書に定められている場合は、委託者の死亡後も家族信託は継続されます。

認知症にならずに委託者が亡くなった場合の事例や、家族信託をして相続が発生したときの手続きについては、以下の記事をご覧ください。

認知症にならずに委託者が亡くなったら家族信託はどうなるのか?

認知症対策としての家族信託をした後、子である受託者から、「母の認知症対策で家族信託を契約しても、母が認知症にならずに亡くなったらどうなるの?」とのご質問を受けたことがあります。今回は、「認知症にならずに委託者が亡くなったら家族信託はどうなるのか?」について、事例をもとにご説明します。

【家族信託と相続】信託財産の承継と相続手続きの完全ガイド

家族信託を利用している方が亡くなった場合、どうなるのでしょうか?家族信託を設定していても、委託者(財産を信託した人)が亡くなれば基本的に相続が発生します。しかし、その手続きや財産の承継方法は通常の相続とは異なる場合があります。本記事では、家族信託と相続に関する重要事項を、時系列に沿って徹底解説。相続手続きの期限や必要書類、注意点まで分かりやすく説明します。

Q5. 一般家庭に家族信託は必要ない?

家族信託は資産家や地主をはじめとした、資産を持っている方のサービスとして捉えられがちですが、一般家庭の認知症対策としても有効です。

「認知症によって自宅が売却できなくなった」といった問題は資産の大小に限らず、誰にでも起こり得るでしょう。

家族信託は認知症を発症してからの利用はできません。

一般家庭であっても、早めに家族信託の利用について検討しておくことをおすすめします。

家族信託を利用するべき事例については、以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

家族信託は必要ない?「資産がないから家族信託しない」は危険

「家族信託は財産管理の新しい方法です!」このようなフレーズを目にすることはあっても、「財産管理?うちには資産があるわけでもないから関係ないかな」と思っていませんか?家族信託は資産がある人が財産管理の為にするものだけではなく、「認知症対策として非常に有効です」ということも認識して頂きたいと思います。

Q6. 家族信託の話を親に切り出す良い方法はある?

親に家族信託の話を切り出すときは、 「親本人のための制度である」という前提を明確に伝えましょう。

家族信託は親が認知症になった際に資金面や財産管理で困らないようにすることが目的です。

また、親子のみで認知症対策について話すよりも、専門家を交えると第三者の説明を受けられるため、親が納得感を得られる場合があります。

「親にお金の話を切り出しづらい」という方は、専門家に相談するのもひとつの方法です。

親に家族信託の話を切り出す方法や、家族信託を理解してもらうコツについては、以下の記事をご参考にしてください。

親と家族信託について相談したいとき、うまく話を切り出す方法

家族信託が自分の家族に有益だと分かっても、親にどうやって話を切り出せばよいか分からない…。結構頑固な親だから、財産のことは話しづらい…。本記事では、少しでも親と家族信託の話をしやすくなるようなコミュニケーションの取り方や、老後資金についての考え方についてご紹介します。

家族信託は経験豊富な専門家へご相談を

家族信託は、認知症などによって資金面や財産管理に困ることのないように、あらかじめ対策できる制度です。

成年後見制度では難しい柔軟な財産管理ができたり、委託者の能力の有無に関わらず財産を動かせたり、メリットが多数あります。

一方で、受託者の負担の大きさや家族信託できない財産があるなど、デメリットがあるのも事実です。

理想的な家族信託を実現するためにも、家族信託をきっかけとしたトラブルを回避するためにも、利用を検討する場合は家族信託の経験と実績が豊富な専門家に相談しましょう。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する- 家族信託とはなんですか?

家族信託は「認知症による資産凍結」などを防ぐ仕組みです。資産凍結になると、銀行口座からお金を引き下ろせなくなったり、自宅の売却ができなくなるなど、文字通り財産が動かせなくなります。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

- 家族信託と成年後見制度はどう違う?

一般には家族信託の方が、成年後見制度より制約や負担が少なく、使い勝手が良い制度です。

完全に認知症になってしまった後では、成年後見制度を使うほかありませんが、家族信託を使ってなるべく早めに認知症に備えることがオススメです。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します