現行の成年後見制度が大幅に改正される可能性が出てきました。

成年後見制度は2000年にスタートした支援制度で、知的障害や認知症などにより判断能力が不十分な人に代わって財産管理や福祉サービスの契約などを支援することを目的としています。

成年後見制度には手続きの面や後見人への報酬を要する点など、時間的・コスト的な問題が従来より指摘されており、思うように普及していない現状があります。

しかし、「2025年問題」などに伴う認知症患者の増加を受けて、政府は成年後見制度の改正を急いでいます。

本記事では、現在制度が抱えている問題点や、直近の改正の動きも含めて詳しく解説します。

現在、成年後見制度を利用している方や、これから利用することを考えている方などは、ぜひご覧ください。

要約

- 成年後見制度は家庭裁判所を介するなど、手間も時間もかかるため普及は伸び悩んでいる

- 本人の意向を反映できる比較的柔軟な任意後見であっても、その利用はかなり伸び悩んでいる

- 「成年後見制度等の見直しに向けた検討」は、令和4年から令和8年にかけて行われる予定

- 成年後見制度の改正時期の目安は「2026年以降、2030年以内」が現時点では妥当とされる

- 判断能力がある場合、「家族信託」であれば、家族の事情に合わせた柔軟な財産管理が可能

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。

無料で相談する

無料で相談する

目次

成年後見制度とは

周囲のサポートや介護が必要な状況になると自立した身辺管理が難しくなり、お金の管理も困難となってくることがあります。

成年後見制度はそのような際のサポートとして運用されています。

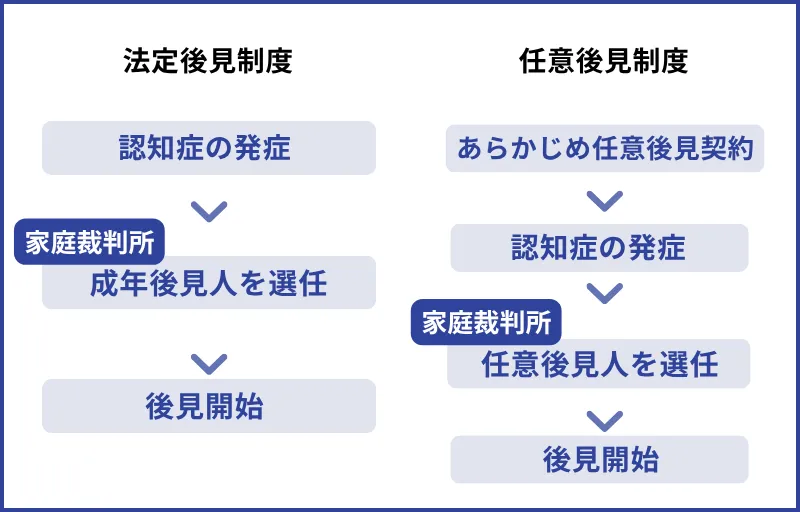

成年後見制度には大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、利用の手順が異なります。

法定後見

預金口座の利用を停止されてしまった場合などに家庭裁判所へ申立てて利用する後見制度任意後見

本人の判断能力が十分なうちに希望の人物と任意後見契約(公正証書)を締結し、認知能力が低下した時に家庭裁判所に申立て、「任意後見監督人」の選任を経て利用開始できる制度

法定後見制度は必要に迫られるような段階になっても申立てることができる制度であり、一方の任意後見制度は比較的、本人の意思を叶えやすい制度だといえるでしょう。

しかし、成年後見制度の利用状況を見てみると、鈍い動きとなっていることが分かります。

令和4年から5年にかけて実施された調査によれば、令和4年における認知症の高齢者数は443.2万と推計されています。

しかし、成年後見の利用者については2023年末時点で計約25万人、5%程度の利用という段階です。

認知症の方すべてが後見制度の利用を必要としているとは限らないため単純に測れない部分もありますが、後見制度の利用はそれほど進んでいない段階だといえるでしょう。

参考:

認知症高齢者数の推計|厚生労働省

参考:

成年後見制度の現状|厚生労働省

では、なぜ思うように制度の利用が進んでいないのか、次項から考察していきます。

現行の成年後見制度の課題

2000年の成年後見制度の発足以降、2016年4月8日には「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(成年後見制度利用促進法)が成立し、厚生労働省では2018年から専門家会議を設置しています。

今回、2021年12月16日付の報道は、現行制度が抱えている問題点について有識者会議で提起された内容に関する内容でした。

【有識者会議「成年後見制度利用促進専門家会議」にて議論された内容】

成年後見制度については、(中略)本人にとって適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき(中略)、終身ではなく有期(更新)の制度として見直しの機会を付与すべき、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人を円滑に交代できるようにすべきといった制度改正の方向性に関する指摘(中略)がされている。

国は、こうした成年後見制度利用促進専門家会議における指摘も踏まえ、(中略)成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。

引用: 厚生労働省 「成年後見制度利用促進専門家会議」第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項

ここでは、成年後見制度について3項目の課題が指摘されています。

- 本人にとって必要な時に、必要な範囲でのみ利用できる制度とするべき

- すでに成年後見制度を利用している人について、一定期間ごとに本当に後見制度が必要な状態か、見直す機会を設けるべき

- 柔軟に後見人を交代できるようにするべき

この提言から、現行の成年後見制度では最初の決定を後から変更することが非常に難しいという現状が垣間見えます。

上記を言い換えると、現行の制度においては、以下のような課題が指摘されています。

- 一度、成年後見制度の利用を開始すると、本人が亡くなるまで辞められない

- 後見人の途中交代は原則難しく、最初に決まった人物が継続する

- 親族が後見人に就くことが難しい

これらの課題は、利用者やその家族の負担にもなっている項目でもあります。

その重要性や問題点について、具体的に解説します。

(1)後見制度の利用は途中で停止できない

成年後見制度を利用し始めると、基本的には本人が亡くなるまで利用を継続することになります。一時的な利用はできず、生涯にわたり後見人が資産管理を行います。

代理権を有する後見人がいることで各種手続きが可能となりますが、報酬等の負担の大きさが指摘されています。

◎ 報酬の負担

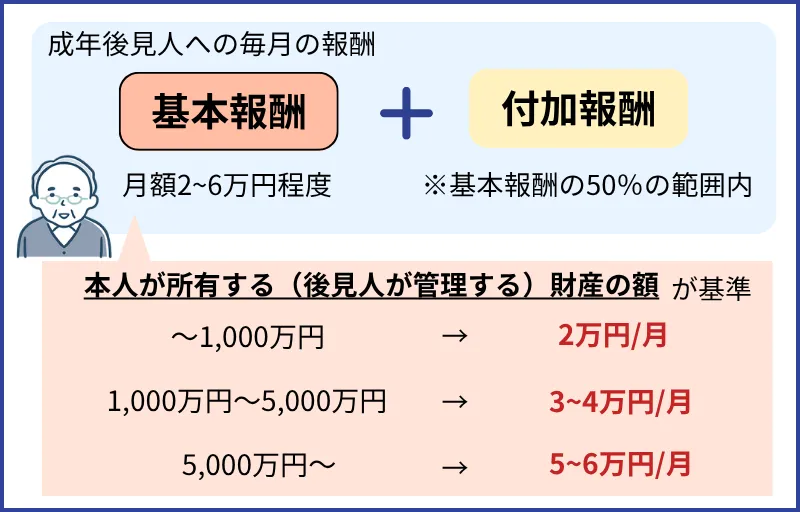

後見人への報酬は基本報酬で月2〜6万円であるため、1年間で24万円〜72万円になります。

仮に5年程度の利用であったとしても、基本報酬だけで120万円〜360万円にも上るのです。

また、基本報酬に加えて、後見事務に特別困難な事情があった場合は「付加報酬」として、報酬額が付加されるケースがあります。

付加報酬は、基本報酬額の50%の範囲内で決定されます。

「特別困難な事情」に該当する例は、人の不動産を売却した場合や、本人の代わりに遺産分割協議を行った場合などです(ただし、ケースごとに判断されます)。

このような報酬負担は財産管理で困っている家族にとっては大きなマイナス要因であり、制度利用に二の足を踏む原因になっています。

成年後見制度の初期費用や毎月かかる費用、払えない時の対処法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

成年後見人への毎月の費用・申立て費用(初期費用)、払えない場合の対処法を解説

成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。

なお、2023年に最高裁が実施した実態調査では、成年後見人の24%が報酬を求めていなかったことが判明しました。

最高裁はこの理由について、「利用者の財産が少なく、報酬を回収する見込みがないと考えたのではないか」と推測しています。

報酬を巡っては、利用者側からも「業務の割に金額が高い」として、透明性のある制度を求める声が出ています。

しかし、無報酬を放置すると担い手不足にもつながるため、政府は専門性に応じた報酬設定のあり方を検討しています。

参考: 成年後見人24%報酬求めず 担い手減懸念、最高裁調査|日本経済新聞

◎ 一時的な利用ができない

成年後見制度は原則として、本人が亡くなるまで利用が継続します。

そのため、後見人により自宅不動産の取引だけ済ませたいというケースにおいては、制度を利用しにくい要因になるでしょう。

成年後見制度は、認知症になった人物名義の不動産を売却する必要が生じ、その目的をきっかけとして申立てが行われることがあります。

他の取引や継続的な資産管理が必要な状況であれば利用を開始してもメリットがあるでしょうが、主な目的が自宅の売却のみにとどまる場合、なかなか申立てにつながりません。

現状の制度では一時的な利用はできないため、不動産の売却が完了しても利用の停止ができず、やはり報酬などの負担が続いてしまいます。

もし、不動産の売却のみなど、ピンポイントで成年後見人へ依頼することが可能になれば、成年後見制度の利用も大幅に進むのではないかとみられています。

(2)後見人の交代が難しい

現状の成年後見制度では、一度選任された成年後見人を交代することは容易ではありません 。

成年後見人に任期はなく、成年後見人自身が辞任するか、解任されるなどしない限り、ずっとその成年後見人が職務を行います。

辞任をするときも家庭裁判所の許可を得る必要があるため、実質的に後見人の交代は難しい状況となっています。

なお、成年後見人には法律や福祉の専門家が就任しますが、それぞれの利点を解説します。

◎ 法律の専門家が後見人になる利点

成年後見制度は法律に関する行為が多く、家庭裁判所に財産の収支や管理状況を報告する必要があり、事務手続きも煩雑です。

また、被後見人の財産を巡って家族や親族間で争いになる可能性もあります。

そのため、多くのケースで弁護士・司法書士等の法律の専門家が後見人に就任しています。

ただし、成年後見の業務を扱っていない弁護士や司法書士も多く存在します。

専門家であることだけで信頼するのではなく、法律相談を通じて後見事務の経験が豊富か、信頼関係を築けるかどうかを確認して依頼することをおすすめします。

◎ 福祉の専門家が後見人になる利点

福祉の専門家とは、社会福祉士や精神保健福祉士などを指します。

福祉サービスの提案や個別支援計画の作成など、成年後見の分野に密接した業務を行っている点が利点となります。

財産管理の手続きが完了し、金銭管理の仕組み作りが完了した段階になれば、あとは規定に沿った管理になるため法的に難しい部分は減ってくることがあります。

一方、年数経過とともに本人の健康状態が変化して手厚い介護などが必要となり、福祉の専門家(社会福祉士等)が後見人になる方が適切になる時期がくることもあるでしょう。

しかし、現行の制度では後見人の交代は容易ではないため、最初に選定された専門家が継続するのが通常です。

専門家会議においても、後見人が財産状況や本人の健康状態に応じて柔軟に交代することが可能となれば、本人にとってより最適な後見利用につながるとの指摘がなされています。

(3)親族が後見業務をする難しさ

成年後見制度は、親族や専門家による「後見人」によって支えられています。

成年後見制度の発足当時、法定後見で選任される後見人の9割以上が「親族」後見人でした。

しかし、今では4割程度に落ち込んでいます。

なぜでしょうか?

任意後見の利用には、任意後見人を監督する「任意後見監督人」の選定が必須です。

法定後見においても、親族が後見人になった際には「法定後見監督人」も併せて選定されることがあります。

少なくともこれらの後見監督人は弁護士や司法書士などの専門家であり、所属団体による基礎研修や更新研修を受けた上で、家庭裁判所への登録を受けた人物のみが候補者となります。

だからこそ専門家後見人への信頼性が高いのですが、一方で、後見人になる親族については明確な支援はない状態にあるのです。

成年後見人になれる人や、成年後見人の職務内容については、以下の記事で解説しています。

成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説

成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

◎ 任意後見でも親族に負担が

任意後見制度は、依頼する本人の意思・判断能力がはっきりしている段階で事前に契約する制度であり、後見予定者(本人が任意後見人として選ぶ人)の多くが家族や親族です。

しかし任意後見人として契約していても、後見事務について教育や支援を受けられる機会はありません。

そして実際の後見利用には家庭裁判所への申立てが必要であり、必要な後見監督人の選定までに時間もかかります。

気軽に相談できる所はなく、問い合わせ先は家庭裁判所ということになります。

最高裁判所のデータによると、実際に任意後見監督人が選任されて任意後見が開始したのは、令和6年度においても全国で874件にとどまっています。

比較的、本人の意向を反映できる任意後見であっても、その利用は伸び悩んでいる状況といえます。

成年後見制度の改正の流れ

前項では成年後見制度の課題について取り上げましたが、特に現在制度を利用している人の中には「いつ改正されるのか?」と思う方も多いのではないでしょうか。

前提として、成年後見制度は発足当初からまったく改正されていないわけではありません。

本項では、成年後見制度のこれまでの改正の経緯や、直近の動向について解説していきます。

2016年、「成年後見制度利用促進法」の施行

成年後見制度は2000年にスタートしましたが、思うように国民に浸透しなかった背景を受け、2016年に成年後見制度利用促進法が施行されました。

成年後見制度利用促進法は、成年後見制度の利用を促すことを目的とした法律です。

参考: 成年後見制度利用促進|厚生労働省

成年後見制度利用促進法の基本理念としては、以下の3つがあります。

- 成年後見制度が掲げる3つの理念の尊重

- 地域需要への対応

- 利便性の向上を目指した体制の整備

なお、「成年後見制度が掲げる3つの理念」については、以下のことを指します。

- ノーマライゼーション

- 自己決定権の尊重

- 身上の保護の重視

ノーマライゼーションとは、本人を健常者と同等に扱うことを意味します。

自己決定権の尊重とは、できる限り本人の意思を尊重し、本人への行動の制限は必要最低限度であるべきとする考えです。

身上の保護の重視とは、本人の財産管理のみならず、身上の保護においても本人を厚く支援する考えです。

実際に、身上の保護(監護)に対応できる点は成年後見制度の利点でもあります。

成年後見制度利用促進法の制定により、上記の成年後見制度の理念を強固にする法改正や制度の創設が今後も予想されています。

2019年、欠格条項の廃止

2019年6月、成年後見制度の一部が改正されました。

この改正で注目された点は、成年後見制度を利用した人に課せられていた欠格条項の廃止です。

欠格条項とは、成年後見制度を利用した場合に、本人の職業資格に制限を課す規定を指します。

欠格条項があると、医者や税理士、会社役員、公務員など、一定の職業資格を有する本人は、以前と同様の職務に就けなくなってしまいます。

欠格条項については、ノーマライゼーションや自己決定権の尊重の観点から、これまで問題視されていました。

成年後見制度の利用後も仕事を継続したい本人にとって、欠格条項は成年後見制度の利用を妨げる原因になっていたのです。

今回の欠格条項の廃止により、成年後見制度が掲げる理念である、ノーマライゼーションや自己決定権の尊重が進められました。

2020年、民法改正(「意思能力制度」の明文化)もポイント

2020年4月、民法が120年ぶりに大改正しました。

改正の理由としては、社会や経済の変化に対応する必要があったためといわれています。

成年後見制度に関しては、「意思能力制度」が明文化された点が大きなポイントです。

民法第3条の2

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

引用: 民法第3条の2|e-GOV法令検索

意思能力についての考え方自体は以前から存在しており、明文化される以前から判断能力を著しく欠いた状況下での契約は無効でした。

しかし、明文化されたことで、預金の引き出しや不動産売買などの場面において、より慎重に取引が行われることが予想されています。

それに伴い、成年後見制度の利用件数の増加も期待されています。

2022年、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」の閣議決定

2021年に有識者会議が行われた後、2022年3月25日に成年後見制度をより利用しやすい制度にし、多くの人に利用してもらうことを目的とした「 第二期成年後見制度利用促進基本計画 」が閣議決定されました。

そこでは、

- 後見人に期間を定め、「終わりのない後見」から「終わりのある後見=適時の後見へと制度を改正する

- 成年後見制度以外の権利擁護支援策を充実させる

といった内容が含まれる計画が示されました。

後見人に期間を定め、「終わりのない後見」から「終わりのある後見=適時の後見」へ

ここまで成年後見制度の問題点について解説しましたが、まさに現在の成年後見制度は、本人にとっても選任された後見人にとっても「終わりのない後見制度」となっています。

そこで、このような現状を変えようと、今回の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」では、財産の売買や相続の必要性が発生した場合など、専門性の高い場面では弁護士を始めとする専門職の方が後見人として業務を担います。

そして業務終了後は、本人が後見人制度の利用をやめたり、後見人を家族や福祉職の方と交代出来るようにすることで、日常生活のサポートを可能にすることが検討されました。

これにより、従来の制度に比べて、より柔軟に後見人の選定や交代を行うことが可能になるものと期待されます。

成年後見制度以外の権利擁護支援策を充実させる

必要な時に制度を利用するという適時の後見 によって、政府は後見制度の利用を辞めた後の高齢者の暮らしについて支援する制度の確立も併せて目指しています。

具体的には、民間事業者の参入や、都道府県の機能を強化し、市民後見人の養成を行うことを想定しています。

市民後見人とは、弁護士や司法書士といった専門の資格を持っていない、市民による成年後見人のことです。

なお、市民後見人に親族は含まれません。

市民後見人を育成することは、成年後見制度の担い手となる人材の育成に繋がります。

今後は、後見制度の利用中に限ったピンポイントの視点ではなく、「後見制度を利用する前」、そして適時の後見によって後見を利用しなくなった「後見制度の後」まで、国と地方自治体がしっかりと連携をとり、トータルサポートが出来る仕組みを整えていくことが目指されています。

成年後見制度はいつ改正されるのか

第二期計画は2022年〜2026年の間で実施されており、2026年までどのように動いていくかについての話し合いが、2024年に「中間検証」として行われました。

本中間検証においては、2021年3月に閣議決定された第二期計画における各施策について、中間年度にあたる2024年度における施策の進捗状況を明らかにするものです。

2025年3月7日の中間検証報告書において、委員から出された主な意見を抜粋します。

- 成年後見制度の見直しとの関係でも、成年後見制度によらずとも、日常の金銭管理に関して必要な支援を受けられる体制を整備する必要がある。

- 日常生活の簡易な金銭管理等生活支援等のサービスに意思決定支援を確保することが重要であり、その役割を担える市民の育成が大事である。

- 金融機関は正式に代理権が付与された者による取引を原則通り許容すべきである。

- 金融機関が安心して代理取引に応じられるよう、バックアップの仕組みが重要である。

- 成年後見制度と日常生活自立支援事業との連携の推進や実施体制の強化ベースとして、モデル事業のような新たな事業の全国展開を進めるべき。

- 権利擁護の枠組みは対象者を限定せずに議論すべき。

- 身寄りや資力の有無によって支援の対象者を絞り込むことは不適切である。

- 現状の民間サービスは、濫用防止保障(セーフガード)がない以上、社会福祉の土壌で比較できる状態にない。セーフガードを設けた意思決定支援が求められている。

参考: 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書|成年後見制度利用促進専門家会議

第二期基本計画が終了する2026年度末までの2年間、この検証結果をもとに関係機関が協力して成年後見制度をはじめとする権利擁護支援制度等を見直し、最終的には民法改正案として国会提出を目指します。

また、成年後見人の一時利用については、司法相が法制審議会(法相の諮問機関)総会へ諮問すると表明しており、政府としても成年後見制度の普及を急いでいることが分かります。

経済的な負担を減らし、柔軟に選任できるようにする方向で制度の改善を探っています。

| 成年後見制度で検討する項目 | |

|---|---|

| 利用期間 | 現行の終身制を改め、期間限定の利用を可能に |

| 利用範囲 | 現在は財産管理から日常の買い物まで包括的。 被後見人の同意などによって範囲を絞る。 |

| 交代 | 支援を必要とする状況に応じて成年後見人の交代を可能に |

参考: 成年後見人の一時利用可能に、法制審に諮問 現在は終身|日本経済新聞

制度をいかに活用してもらうかが鍵ではありますが、支援を必要とする本人の人生を左右しかねないことでもあるため、慎重さを期すことが求められています。

2021年の会議からかなり時間がかかっているようにも感じられますが、民法は国民の生活に直接的に関わってくるものなので、法改正がすぐできるものではありません。

成年後見制度の改正は、早くても民法の改正案を国会に提出する2026年以降の話になるでしょう。

しかし、「2025年問題」 といった高齢社会の問題が差し迫っています。

これは、2025年に団塊の世代が75歳以上となり、高齢化が加速することで発生するさまざまな社会問題のことを指します。

そのため、専門家委員の山野目先生は遅くとも2030年までには改正が行われていないといけないと述べられています。

上記を踏まえると、改正の時期としては、直近すぐに行われるものではなく「2026年以降」といえそうです。

参考: 日本記者クラブ「成年後見制度改革の必要とその方向性」 山野目章夫・早稲田大学大学院教授

成年後見制度の改正に関してのよくある質問

成年後見制度の改正に関して、よくある質問をまとめました。

Q.成年後見制度はいつ終了しますか?

A. 成年後見制度は、原則として被後見人が亡くなるまで続きます。

ただし、被後見人が判断能力を回復し、成年後見開始の審判が取り消された場合、または後見人自身が死亡・辞任・解任された場合には終了することがあります。

認知症の方が判断能力を回復するケースは考え難く、本人が亡くなるまで報酬を支払い続けなければならない点がリスクとして挙げられます。

成年後見人に支払う費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

成年後見人への毎月の費用・申立て費用(初期費用)、払えない場合の対処法を解説

成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。

Q.なぜ、政府は成年後見制度の利用を促進しているのですか?

A. 認知症患者の増加に対して、成年後見制度の利用が広がっていないためです。

成年後見制度は高齢化社会に必要な制度ですが、利便性などの点で問題が指摘されています。

そのため、近年では成年後見制度に関する法改正が相次いでいる現状があります。

詳しくは本記事をご覧ください。

Q.本人の亡くなった後、成年後見人が死後事務を行う必要がありますか?

A. 本人が死亡した時点で、成年後見人の法定代理権は消滅します。

そして、成年後見人の死後事務としては、「管理計算業務」と「相続人への相続財産の引き渡し業務」のみを行う必要があります。

具体的には、以下のような流れとなります。

- 財産目録と収支計算書を相続人に交付する。

- 法務局に後見終了登記を申請する。

- 家庭裁判所に終了報告を行う。

- 相続人に財産の引継ぎを行う。

- 引継ぎ書を家庭裁判所に提出して成年後見業務を完了する。

なお、預金の払い戻しや分配、遺体の引き取りや葬儀は成年後見人の義務ではありません。

こちらは、成年後見人から引き継いだ相続人が行うことになります。

財産管理については「家族信託」という選択肢もある

昨今、認知症の患者の方が生活するうえで困っている財産管理や医療の問題について、少しずつ改善されつつあるという報道を目にすることが増えました。

認知症の患者の方の預金を家族が下ろすための一定のルールが、全国銀行協会から発表されたことは、このコラムでも取り上げています。

認知症になった親の銀行口座はどうなる?口座凍結の解除方法と4つの対策とは

親が認知症になると銀行口座が凍結され、貯金を下ろせなくなってしまうことにお悩みではありませんか?この記事では、認知症の親の銀行口座から貯金を下ろすための方法をわかりやすく解説します。

現状では、認知症を発症してしまっている方とそのご家族が、財産の管理について困った状況に陥ってしまっている状況もまた事実です。

そのような課題を解決する方法として、財産を家族で管理する「家族信託」 が急速に普及しつつあります。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

契約成立時に判断能力・契約能力があることが前提となりますが、家族の事情に合わせて設計することができ、高齢期の財産管理に適した方法だといえます。

高齢の方の財産管理については、認知症が進行する前の対策が大きな意味を持ちますので、情報を集めながら家族信託について学んでみてはいかがでしょうか。

弊社では年間数千件もの家族信託に関する相談をお受けする豊富な実績と経験があります。

さまざまな専門家とのネットワークもございますので、認知症対策、相続対策、税金対策など幅広い視点からの支援が可能です。

電話やメールにて、無料で相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。

ぜひお気軽にご相談ください。

無料で相談する

無料で相談する