厚生労働省によると2020年に631万人だった認知症患者数は、2050年には1,016万人まで増えると推計されおり、高齢化に伴った認知症患者の数は増加し続けています。

親や配偶者が認知症を患い、自身で財産管理できなくなってしまうと、たとえご家族であっても、ご本人名義の預貯金を引き出せなくなってしまいます。

この現象は認知症による資産凍結問題 と呼ばれ、全国各地で多くのご家族が悩まされました。

それに対して、銀行口座を管理する金融機関側でも解決策について議論されており、2021年には全国銀行協会(全国の金融機関や持ち株会員等の加盟団体)から、認知症患者の預貯金の引き出しに関する全国的な提言が出されました。

全国銀行協会の発表では、生活費や医療費との支払いのための取引を家族が行うことについて認める具体例について言及しました。

この記事では、親が認知症などにより意思確認ができなくなった場合に、その家族が預貯金を引き出すための方法や事前にできる対策について詳しく解説します。

要約

- 親や配偶者が認知症になったことを銀行が知った場合、不正利用や詐欺被害を防ぐために口座が凍結される可能性がある

- 全国銀行協会が発表した指針で家族による預貯金の引き出しが認められたが、あくまで緊急時の特例である

- 完全に認知症になった後は成年後見制度を利用する他ないが、成年後見制度にはデメリットも多い

- 認知機能が完全に低下する前であれば、家族信託を利用する方法が一番おすすめ

- 認知症による口座凍結を防ぐためには、利用できる制度を専門家と相談し、それぞれの制度の特徴をよく理解した上で決めましょう

親御様の預金引き出しでお悩みの方へ

親御様が認知症で判断能力がなくなると、本人の預金を引き出せなくなる「口座凍結

」のおそれがあります。

よって、本人の判断能力がある元気なうちに「家族信託

」や「任意後見制度

」で対策しておくのがおすすめです。

親御様の状況にあった対応方法について、ぜひお早めにご相談ください。

「おやとこ」は安心のお問合せ実績20,000件超

。知識と経験が豊富な専門家が、真心をこめて丁寧に対応いたします。

無料で相談する

無料で相談する

目次

親の認知症を銀行が知ると預金口座はどうなるの?

親が認知症になり判断能力が低下したことを銀行が知った場合、預金口座は凍結され取引を停止されます。

しかし、親が認知症と診断されたからといって、すぐに銀行がその事実を知ることはありません。

銀行が口座名義人の認知症を知るタイミングはさまざま考えられます。

例えば認知症の症状が進行している状態で親が一人で銀行に行き、ATMの操作や銀行員とのやり取りの様子から認知機能の低下に気づくケースも少なくありません。

近年は、ご家族と離れて暮らす高齢者の方も増えてきており、親の認知症に気づかないまま口座凍結がされていることもあるため、注意が必要です。

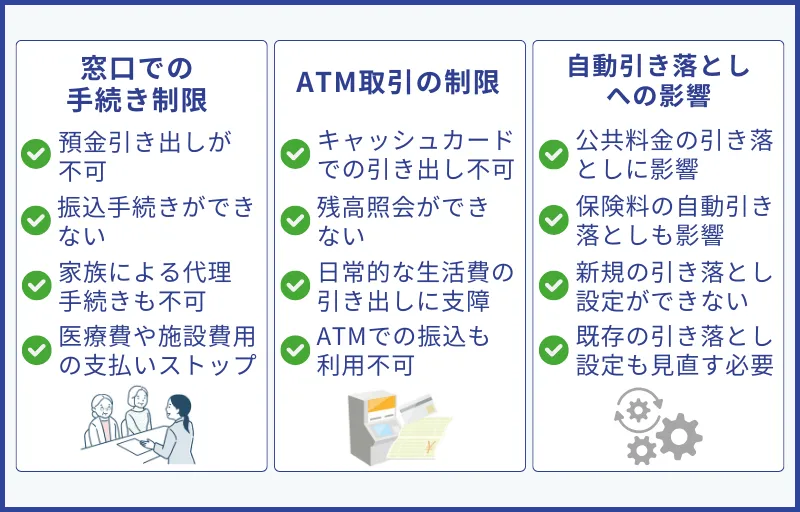

認知症が発覚したら銀行がする口座凍結とは

口座名義人が認知症などにより認知機能が低下している状態であると銀行が判断した場合、預金口座の不正利用防止の観点から事実上の「口座凍結」となります。

預金口座を口座凍結した場合、以下の取引や操作の制限がかかります。

- 預金の引き出し、入金、振り込み

- 公共料金やクレジットカードなどの口座振替

- 住宅ローンの返済

- 名義人宛ての振り込み

- ATMでの残高確認

親や配偶者が認知症になると、介護費用や医療費の支払いが必要です。

その期間は長期間に渡る可能性が高いため、本人の資産から必要な費用を支払うことができれば理想的です。

しかし口座凍結になった場合、医療費の支払いや施設費用の振込み、さらには日々の生活費の確保まで、様々な場面で支払いに支障が出てしまいます。

参考: 夫や親が認知症になった時の預金引き出しの新制度とは?全国銀行協会の指針を解説

銀行が口座凍結する可能性がある認知症の基準とは

銀行が口座凍結する基準として、本人の判断能力が著しく欠けていると判断できたときに取引を制限するとされています。

脳の病気や障害などにより認知機能(記憶・判断力)が低下し、生活する面でさまざまな支障が出る状態を「認知症」といいます。

初期症状としては、物忘れや判断力の低下などがあり、症状が進行してくると日常生活に大きな支障が生じてくるでしょう。

認知症により理解力・判断力の低下を進むと、銀行預金が下ろせなくなる人も少なくありません。

2025年(令和7年)には高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されています。

(出典:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」より)

仮に医師から認知症と診断されても、「自力で窓口に来られる」「氏名・生年月日を正確に答えられる」「自筆での署名が可能」であれば、一般的には判断能力が低下しているとはみなされず、口座凍結される可能性は低いでしょう。

認知症の親のキャッシュカードを使い続けるリスク

銀行が気づかなければ、認知症の親のキャッシュカードを使い続けても問題ないのでは?と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、家族であっても親や配偶者のキャッシュカードを使い続けることでリスクが生じるため、注意が必要です。

以下2つのリスクについて詳しく解説していきます。

- 家族であっても罪に問われる可能性がある

- 相続トラブルにつながるおそれがある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

家族であっても罪に問われる可能性がある

多くの銀行では、代理人の届け出をしていない者の預金の引き出しは原則として認めていません。

家族であっても、預金者本人以外の預金の引き出しに関しては、本人の意思確認が必要です。

「親族間で犯した犯罪は刑が免除される」と刑法244条1項に規定されていますが、本人の意思を確認できないまま親の預金を勝手に引き出す行為は、「窃盗罪」や「横領罪」などの罪に問われることもあり得ます。

また、親の預金を勝手に引き出し、自分の生活費や遊興費として使った場合には、窃盗罪や横領罪が成立する可能性が高いため注意してください。

「銀行に知られなければ、認知症の親のキャッシュカードを使ってお金を引き出しても大丈夫?」という質問はよくありますが、リスクを伴う行為であることは理解しておきましょう。

相続トラブルにつながるおそれがある

介護費用や病院代の支払いが目的であっても、親のキャッシュカードを勝手に使用していた場合、「親の資産を勝手に使っている」とほかの家族に疑われてしまう可能性があります。

必要な支出をしていたと証明するには、領収書やレシートを残しておき、自分の利益のために使用していたと思われないよう対策しておくことが重要です。

また、親が認知症になったあとでは、本人の同意を得て預金を引き出しているとの証明が難しくなるため、指名代理人制度や家族信託などの制度利用を早めに検討することを推奨します。

遺産分与の際に考えられるトラブルを避けるためにも、認知症を発症した親族のキャッシュカードを利用し続けることは適当とはいえないでしょう。

全国銀行協会の指針とは

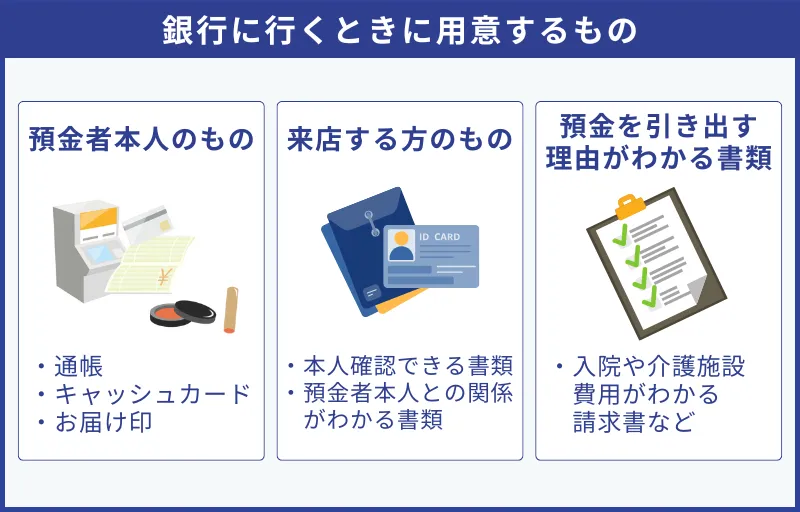

預金口座の名義人が認知症で意思表示ができないケースにおいて、全国銀行協会が指針を発表し、緊急の場合の特例として家族による預貯金の引き出しを取扱い可能とする旨が示されました。

口座名義人の代わりに預金を引き出す際は以下のものを用意し、銀行窓口にて相談しましょう。

しかし、最終的な判断は各金融機関に委ねられているため、必ずしも預金が下ろせると保証されているわけではありません。

あくまでもこの方法は、継続的に家族が預金を管理することは想定しておらず、緊急の場合の特例に限っている点に注意しましょう。

参考: 全国銀行協会

凍結された口座を解除する場合は成年後見制度を利用する

成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力が不十分になった方を、不動産や預貯金などの財産管理や、介護施設・サービスに関する契約の締結などにおいて支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

このうち、意思能力が完全に低下した後でも利用できるのが法定後見制度です。

制度利用を申し立て、家庭裁判所が財産管理者(成年後見人)を選任すると、以後、成年後見人が預金の引き出し・解約、不動産の売却などの行為が可能となります。

後見人の選定までに数か月かかることもありますが、仮に本人が重度の認知症となった後でも、本人に代わって後見人が法的な手続きができる制度であり、凍結された口座を解除するためには、成年後見制度を利用する他ありません。

成年後見制度を利用する際の注意点

制度を利用する際に設定する成年後見人は、専門家(司法書士等)が選定される場合と、家族・親族が選定される場合があります。

成年後見人は家庭裁判所が選定し、選ばれた成年後見人のうち、約8割が専門家で、残りの約2割が家族・親族となっています。

しかし家族が仮に成年後見人に就任できたとしても、今までの預金の取り扱いとは異なる可能性が高くなります。

成年後見制度では、本人の財産を守ることを目的とした限定的な支出しか認められません。

また、財産管理の状況を毎年裁判所に報告するなどの後見人としての規定も多くあります。

家族の後見人を見守る「後見監督人 」も選定される可能性もあります。

さらに利用開始以降、「後見人」「後見監督人」などの専門家に報酬も支払わなくてはなりません。

このように、思うように財産を動かせない・費用が高いなど、成年後見制度にはいくつかの落とし穴・デメリットがある点に注意しましょう。

金融機関は法的に正しい取引である「成年後見制度」を勧める

認知症になった方をサポートする家族としては「成年後見制度のような難しい制度を利用しなくても良いのでは」「任意代理人で良いのでは」と思うかもしれません。

「全国銀行協会の指針」を発表した金融機関ではありますが、基本的には法的に正しい預金取引を勧めています。

その点で考えると、銀行に届け出る任意代理人は不確かな部分があり、実際の取引は受け入れられないケースもあります。

金融機関から見て正しい取引権限を有する人物、という観点で考えると、万全を期すには「成年後見制度」の利用を勧めることになるのです。

これらの重要な論点を無視して預金を利用すると、金融機関から見れば詐欺などの行為とみなされる可能性もあります。

したがって、口座名義人以外の人物が預金を引き出す際には、必ず適切な方法を選択しましょう。

なお、成年後見制度の申し立ては専門家に依頼して任せることもできます。

費用はかかりますが、必要書類の取扱いに慣れているため、手続きがスムーズに進むでしょう。

親が認知症になったあとの口座凍結を防止する4つの対策

親や配偶者が認知所になったあとに、口座凍結を防ぐためにできる対策は以下の4つです。

- 銀行の代理人制度

- 任意後見制度

- 生前贈与

- 家族信託

口座凍結を解除するためには成年後見制度の利用が必要です。

親や配偶者が認知症になったあとの口座凍結を防ぐ方法を事前に理解し、備えておきましょう。

1.銀行の代理人指名制度

親が認知症になったあと、口座凍結を防ぐ方法の一つとして、銀行の代理人指名制度の利用があげられます。

一部の金融機関では家族が本人の財産を管理する仕組みとして「任意代理人制度」を設けています。

金融機関によって取扱いが異なるため注意が必要ですが、任意代理人は本人の意思で代理人を選任できる制度です。

成年後見人制度などで法的に定められた「法定代理人」とは異なります。

金融機関によっては任意代理人を届け出ておくことで、本人の意思能力が低下した際に、指定の代理人が代わりに預貯金を引き出したり、定期預金を解約したりすることができるようになります。

手続きを利用するためには、本人の意思が確認できる段階で、代理人と一緒に金融機関の窓口で手続きを行います。

ただしこの制度は取り扱っている金融機関は限られており、制度の内容も銀行によって異なります。

任意代理人の届出と似た方法として、銀行の代理人カード(家族カード) を発行する方法があります。

ほとんどの金融機関で対応可能な方法であり、口座名義人の方と生計を同じくする家族が銀行に出向いて手続きを行う方法です。

ただしこの制度も金融機関によって取り扱いは異なる点に注意が必要です。

また代理人カードは、口座名義人の意思能力がある状態で本人の利用と並行して利用するカードであるため、意思能力が低下した後に継続して利用することはできません。

銀行の代理人指名制度と代理人カードはどちらも、永続的にご家族が利用できる方法ではないため、注意が必要です。

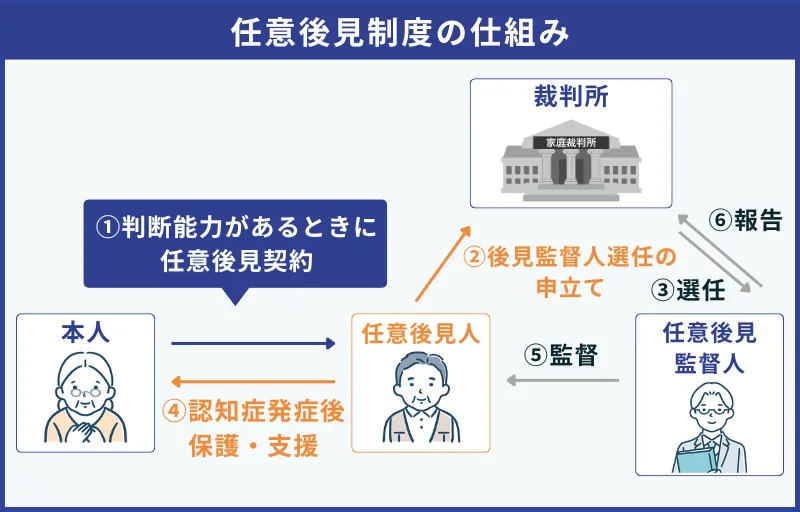

2. 任意後見制度

参考: 任意後見制度とは?できること、手続き、成年後見との違いをわかりやすく解説! | 家族信託の「おやとこ」

任意後見制度は、本人の意思が確認できるうちに後見人を選び、契約を結んでおくことで、認知症の進行後も安心して生活できる有効な方法です。

成年後見制度とは異なり、後見人を本人が自由に指定できるため、家族が後見人になることも可能です。

これにより、本人の意思を尊重した柔軟な支援ができます。

任意後見制度を利用するには、まず本人が信頼できる人と任意後見契約を結ぶ必要があります。

この契約は公証役場で公正証書を作成し、公証人が法務局へ任意後見登記の申請を行い、「登記事項証明書 」が発行されれば、いったんの手続きは終了です。

その後、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。

任意後見監督人が選任されると任意後見契約が発効し、後見人が財産管理や生活支援を開始します。

任意後見人は、本人の財産管理ができるので、銀行に届け出れば本人の口座を本人のために使い続けることが可能です。

後見人は、任意後見契約で予め定めた範囲の代理権を持ち、入出金はもちろん、口座の契約内容の変更、貸金庫の契約に関することなどもできることになります。

任意後見制度を利用するためには、事前に契約を結ぶ必要があり、認知症が進行してからでは利用できません。

そのため、事前にご家族で今後の財産管理や介護についてしっかりと話し合い、信頼できる後見人を選出する必要があります。

後見人は、財産管理やご自身の生活保護のための代理人ですから、適切に財産管理できる能力と誠実さが求められます。

心配な場合は、任意後見契約の内容を具体的に明記し、後見人がどのような権限を持つかを明確にしておくと安心です。

専門家の助言を受けながら契約を作成することでスムーズに手続きを進められるでしょう。

その他、任意後見制度の進め方や注意点についてもっと知りたい方は、下記をご参照ください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

3. 生前贈与

認知症を発症し口座凍結になった場合、親の介護や病院代を子どもが捻出することは非常に困難です。

まだ元気なうちに、事前に自分の財産を子どもに生前贈与させ、将来的な口座凍結の影響を避けることができます。

生前贈与の一つである暦年贈与 は、年間110万円以内を非課税での贈与が可能です。

多額の財産を暦年贈与する場合は、長い期間が必要になるため、相続人がまだまだ健康で、相続開始まで時間があるケースに向いています。

生前贈与についてさらに知りたい方は、こちらをご参照ください。

家族信託との比較も含めて解説しています。

家族信託と生前贈与は何が違う?家族信託を活用した暦年贈与の可否も解説

将来的な相続に備えて対策をしたい方は、家族信託と生前贈与のどちらを利用するか迷われている方も多いでしょう。本記事では、家族信託と生前贈与の違いや、家族信託を活用した暦年贈与の可否、制度の相談先などについて詳しく解説します。

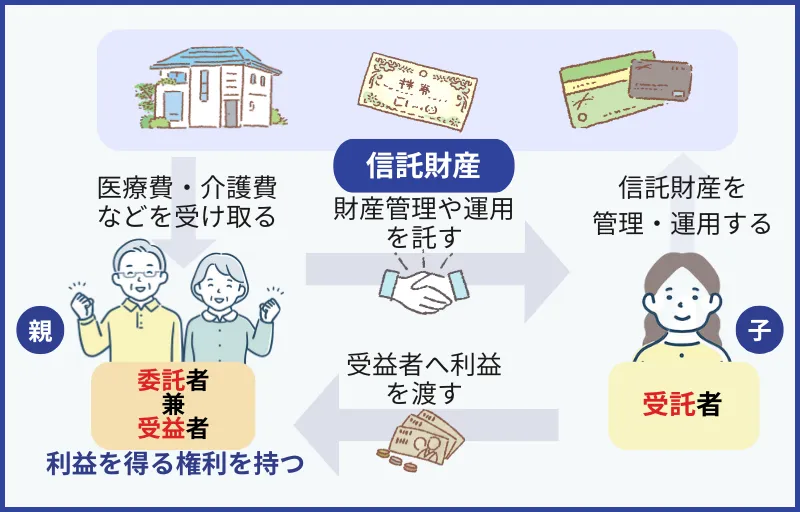

4.家族信託

参考: 家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説! | 家族信託の「おやとこ」

家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐために有効な対策といえます。

高齢になり、自身の財産(現金・預金や、自宅などの不動産など)を管理できなくなったときに備えて、保有する財産の管理や運用、処分をする権利を家族に与えておく財産管理の制度です。

また、家族信託は、銀行預金だけでなく、自宅や収益物件のような不動産も対象とすることが可能です。

認知症を発症すると預金だけではなく、不動産も売却などができなくなるため、総合的な認知症・資産凍結対策として家族信託の利用が賢明といえるでしょう。

将来のために預金口座や財産の管理をしたい方と、財産を託される人との間で信託契約を締結し、管理や運用、処分が行えます。

家族信託の最大のメリットは、銀行や裁判所に対する特別な手続きを経ずとも、家族信託の手続きを行えることです。

一方、万能にも見える家族信託ですが、注意点もあります。

まず前提として、家族信託は委託者(親)の意思能力が確認できる段階で信託契約を結ばないといけないという点が最も重要なポイントです。

意思能力というのは、物事を理解しその是非を判断できる能力のことです。

しかし、仮に医師から認知症と診断されていた場合でも、ある程度の判断能力がある「軽度認知症」であれば、家族信託を利用できる可能性があります。

利用にあたって心配な方は、家族信託の専門家へ相談してみると良いでしょう。

親御様の預金引き出しでお悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

口座凍結や財産管理のための最適な対策は、親御様やご家族の状況によってさまざまです。

「成年後見制度や家族信託を利用するべき?」

「口座が凍結されると困る…」

など、お悩みやご不安解消のため、ぜひ無料相談をご利用ください。

「おやとこ」は、家族信託の契約件数No.1

*。認知症・口座凍結対策、家族信託、後見、相続など、専門家が真心をこめて丁寧に対応いたします。

無料で相談する

無料で相談する

*2023年11月期調査(同年10月15日~11月11日実施)に続き3年連続

調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

親が元気なうちに早めの対策をすることが重要

親や配偶者が認知症などの病気を患うことで、銀行預金の取り取り扱いについて限られてしまうことがわかりました。

これまで紹介してきた対策は、以下のとおりです。

- 任意代理人の届出…意思能力が低下した後でも利用可能なケースもあるが、非常に限定的

- 代理人カード…本人の意思能力が低下した後は利用できない

- 全国銀行協会の指針…緊急の場合の特例として取り扱われる

- 成年後見制度…意思能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てる

- 家族信託…柔軟な財産管理ができるが、意思能力があることが前提

このように、各制度によってそれぞれ使いどころは異なります。

どの制度を使うにせよ、いざという時に預金が使えなくなってしまうことのないよう、できるだけ早めの対策が重要です。

どの制度を使うべきか・使えるかについて、一度専門家の無料相談を活用してみることをおすすめします。

参考: 親の認知症が銀行にばれて口座が凍結されるのはなぜ?凍結解除方法と凍結前にできる対策|オンライン診療サービス おうち病院