成年後見人になる人は、申立て内容をもとに家庭裁判所が選任 します。

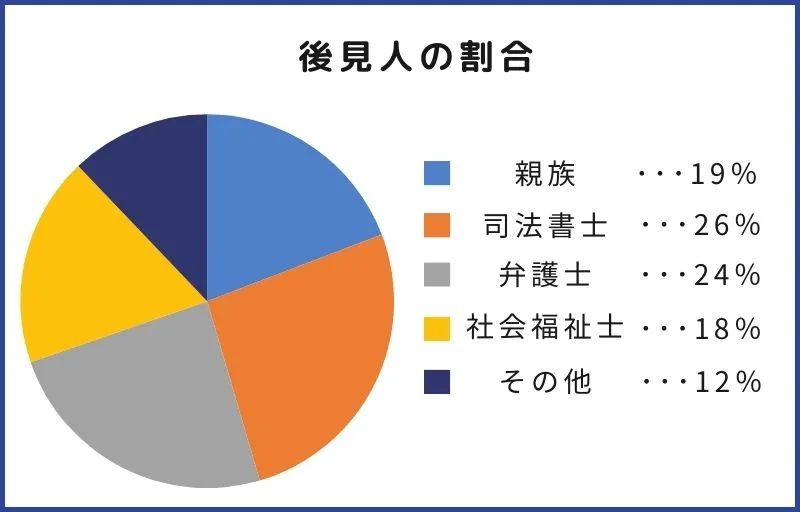

成年後見制度の事例全体でみると、司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースが8割以上です。

一方で、後見人候補者として家族や親族を希望すれば、家族や親族も成年後見人になれる可能性があります 。

家族や親族が成年後見人になることにはメリットもデメリットもあるため、申立ての前に慎重に検討しなければなりません。

そこで本記事では

「成年後見人はどうやって選任されるのか?』

「家族と専門家、どちらを成年後見人に立てるべき?」

「それぞれのケースのメリット・デメリットは?」

という疑問を解消し「誰が成年後見人になるべきなのか」を判断できるよう、わかりやすく解説していきます。

要約

- 成年後見人になるために特別な資格は不要

- 成年後見人は弁護士や司法書士などの専門家のほか、家族や親族もなれる

- 家族や親族を成年後見人に希望しても、家庭裁判所の判断によっては専門家が選任されるケースもある

- 家族が成年後見人になる場合、負担の大きさや成年後見監督人が選任される可能性について注意が必要

- 判断能力を喪失する前であれば、成年後見制度より柔軟な対応が可能な「家族信託」も利用できる

成年後見制度の利用をお考えの方へ

成年後見人には司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースが多いですが、申立て時に家族を希望することも可能です。

しかし、希望しても必ず選任されるとは限りません。

また、成年後見人の負担や責任が大きい

など、注意点もあります。

「成年後見制度は本当に我が家に必要?」

「後見人として家族を希望するべき?」

など、「おやとこ」では幅広いご相談に対応しております。

安心のお問合せ実績20,000件超

。ご相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。

無料で相談する

無料で相談する

目次

成年後見人になれる人とは

成年後見人になれる人は、弁護士や司法書士をはじめとした専門職のほか、家族・親族なども該当します。

ここでは、成年後見人になれる人について、以下の内容に分けて解説します。

- 成年後見人になるための資格

- 成年後見人になれない人の条件

- 成年後見人の選任方法

どのような人が成年後見人になれるのか、見ていきましょう。

成年後見人になるための資格

成年後見人になるために特別な資格は不要です 。

したがって、家族や親族でも成年後見人になれます。

実際に、成年後見人に選任されるのは次のような人物です。

- 家族・親族

- 専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)

- 市民後見人

- 福祉関係の法人(NPO法人・社会福祉法人など)

参考: 成年後見はやわかり|厚生労働省

このように、成年後見人には家族や親族のほか、弁護士や司法書士といった法律の専門家や、社会福祉士のような福祉の専門家が就任します。

成年後見人になれない人の条件

成年後見人になるために特別な資格は不要ですが、「成年後見人になれない人の条件」は存在します 。

具体的に、成年後見人になれない「欠格事由」は以下のとおりです。

- 未成年者

- 過去に後見人などを解任されたことがある人

- 破産者

- 本人に対し、訴訟を起こした者、その者の配偶者、直系血族

- 行方不明の者

参考: 後見Q&A|裁判所

これらの欠格事由に該当する場合は、成年後見人として法律上の資質を欠くため、家族や親族が成年後見人になれません。

成年後見人の選任方法

成年後見人は、後見開始の審判時に家庭裁判所によって選任されます 。

家族や親族を「後見人候補者」として後見人に希望することは可能ですが、必ずしも後見人候補者が後見人に選任されるとは限りません。

家庭裁判所が総合的に判断し、最も適任とされる人物が後見人として選任されるためです。

また、後見人候補者として挙げられる親族がいない場合は、誰を後見人にするかを家庭裁判所に一任して申し立てることも可能です。

その場合は、弁護士や司法書士をはじめとした専門家後見人が選任されます。

成年後見人になるのは誰が多い?家族はなれる?

後見人候補者には誰を候補者として挙げても問題ないため、家庭裁判所から選任されれば、家族が成年後見人になることは可能です。

最高裁判所の調査によると、親族の選任は18.1%となっていますが、親族が後見人候補者として申立書に記載されていた割合は全体の22.2%であり、希望した場合に親族が後見人に選任される確率は決して低くはありません。

一方、親族以外の人物が成年後見人に選任されたのは全体の81.9% です。

なかでも、司法書士の選任が11,983件と最多です。

参考: 成年後見関係事件の概況 令和5年1月~12月|最高裁判所事務総局家庭局

成年後見人は家庭裁判所が「本人にとって最適な人物」を選任するため、申立ての際に次のような事情がある場合は、専門的な知識を有する専門家が選任される可能性があることを理解しておきましょう。

- 本人に法律上や生活面で問題がある

- 本人の財産管理が複雑困難である

参考: 成年後見はやわかり|厚生労働省

成年後見人になるのは家族と専門家のどちらが適任?

成年後見制度の利用を検討している方のなかには、家族と専門家のどちらが成年後見人になったほうが良いのか、お悩みの場合もあるでしょう。

ここからは、家族と専門家が成年後見人に就任したときのメリット・デメリットをそれぞれ解説します。

ご家庭の状況と照らし合わせながら比較し、どちらが適任か考えてみましょう。

家族が成年後見人になるメリット・デメリット

家族が成年後見人になるメリットは、以下のとおりです。

- 経済的な負担を抑えられる

- 被後見人の生活環境や性格、本人の希望などを熟知しているため安心

成年後見制度では、成年後見人が専門家の場合は毎月報酬を支払う必要がありますが、家族が成年後見人の場合は無報酬とすることも可能です。

加えて、家族であれば本人の生活環境や希望をよく知っているため安心感があるほか、意思疎通がしやすいといったメリットもあるでしょう。

一方で、次のような点はデメリットになる可能性があります。

- 家庭裁判所への報告義務がある

- 財産の使い込みなど、管理上のトラブルリスクがある

成年後見人の義務として、年に1度家庭裁判所への報告が求められるため、多数の事務作業などが発生し、負担が大きいです。

加えて、使い込みをはじめとした不正事例は、専門職よりも家族や親族といった専門職以外によるケースが多い現状があります。

最高裁判所の報告によると、令和5年に専門職以外の後見人等によって発生した不正被害は約7億円です。

参考: 後見人等による不正事例(平成23年から令和5年まで)|裁判所

家族や親族が成年後見人に希望する場合は、これらの点にも注意が必要でしょう。

専門家が成年後見人になるメリット・デメリット

専門家が成年後見人になるメリットは、以下のとおりです。

- 報告手続きの手間が軽減される

- 中立で安全な財産管理や法的手続きをしてもらえる

専門家は成年後見制度のプロであるため、財産管理や法的手続きがスムーズに行われ、家族の負担も減少するでしょう。

一方で、次のような点はデメリットとなる可能性があります。

- 継続的に報酬を支払う必要がある

- 家族のような柔軟な対応ができない

専門家が成年後見人に就任した場合、毎月後見人報酬を支払う必要があります。

成年後見制度は原則として、一度開始したら本人が亡くなるまで続くため、経済的な負担は少なくありません。

また、第三者である専門家後見人と、一から関係性を構築する必要があります。

家族が成年後見人になるために必要な手続き

家族が成年後見人になるためには、裁判所に提出する後見開始等申立書の「成年後見人等候補者」の欄に、希望する家族の名前を記載する 必要があります。

申立人自身が自薦で後見人候補者になることも可能です。

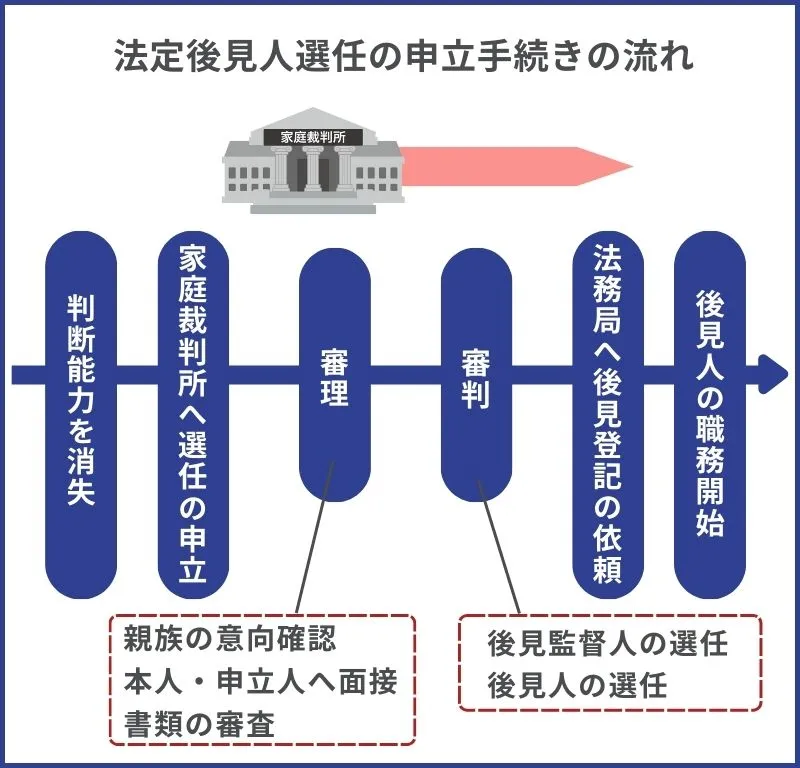

具体的には、以下の流れで手続きを進めます。

- 後見等開始の申立:書類を揃えて管轄の家庭裁判所へ提出

- 審理:家庭裁判所の調査官が、本人・申立人・親族などへ面接を行い、意向を確認(裁判官が必要とした場合には鑑定医による本人の精神鑑定が行われる)

- 審判:申立書類や調査結果をもとに審判が下され、後見の種類を判断、成年後見人の選任などが行われる

- 後見登記:家庭裁判所から法務局へ登記依頼が行われ、2週間程度で登記が完了する

- 後見開始

ただし、後見人等候補者に家族の名前を記載したとしても、必ずしも家族が後見人に選任されるとは限りません 。

家庭裁判所の判断によって、司法書士や弁護士をはじめとした専門家後見人が選任される場合もあるので、念頭に置いておきましょう。

成年後見制度の手続きや申立てに必要な書類などについては、以下の記事にて詳しく解説しています。

成年後見制度の手続き完全ガイド|流れや必要書類を徹底解説!

成年後見人の申立て手続きを検討しているけど、「複雑な手続きや多すぎる書類がわかりにくい」とお悩みではありませんか? この記事では、成年後見人の選任申立て手続きの流れ、必要書類、費用の相場、注意点などを司法書士がわかりやすく解説します。

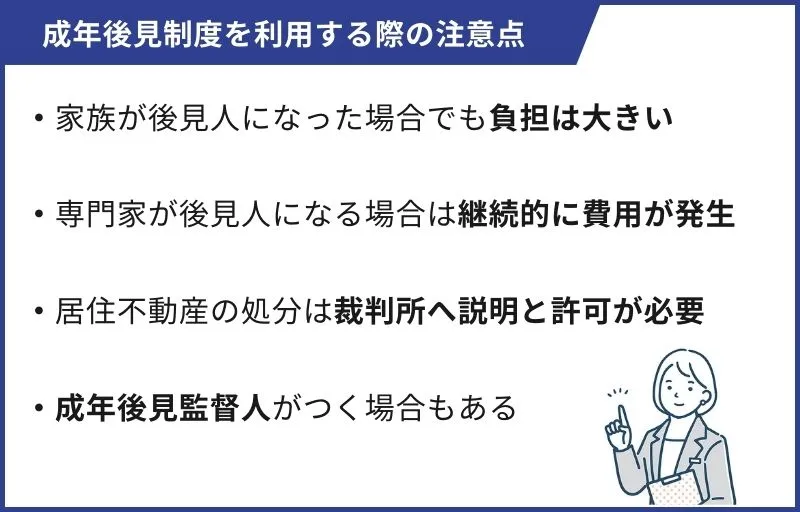

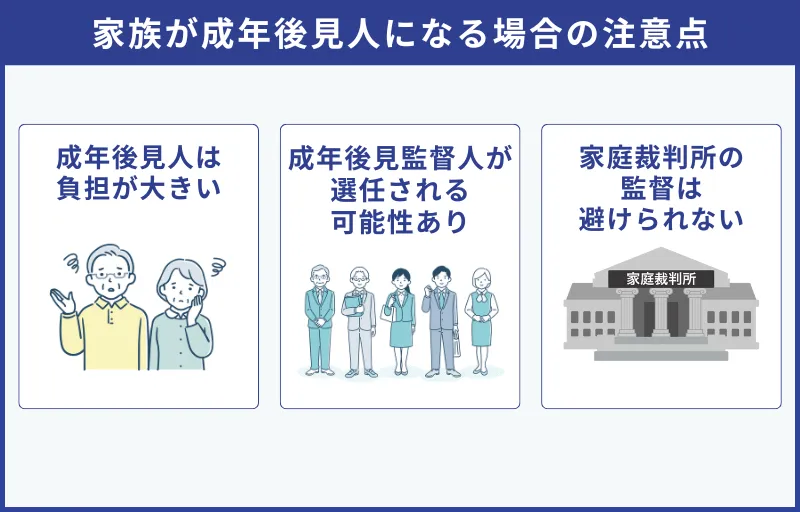

家族が成年後見人になる場合の3つの注意点

家族が成年後見人に立候補する場合は、以下の点に注意が必要です。

- 成年後見人は負担が大きい

- 成年後見監督人が選任される可能性がある

- 家庭裁判所の監督は避けられない

具体的にどのようなポイントに気を付けなければならないのか、詳しく見ていきましょう。

注意点1.成年後見人は負担が大きい

家族を成年後見人として希望する場合は、事務作業や義務などの負担が大きい ことを理解しておく必要があります。

成年後見人に就任すると、就任時の書類や年に1度の定期報告書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

就任時であれば、以下の書類提出が求められます。

- 財産目録

- 年間収支予定表

- ご本人(支援を受ける人)の通帳のコピー

- 取引残高が分かる証券会社の報告書等のコピー(有価証券をお持ちの場合)

- 不動産登記事項証明書のコピー(不動産をお持ちの場合)

- 生命保険の保険証券のコピー(生命保険に加入している場合)

- 年金額通知書のコピー

- 介護施設の領収書や、賃貸借契約書などの住宅費が判明する資料のコピー

- 各種租税の納税通知書のコピー

- その他定期的な支出入の内容が判明する書類のコピー

また、年に1回の定期報告書を作成するためには、日ごろから領収書を管理したり、収支をまとめたりといった作業が必要です。

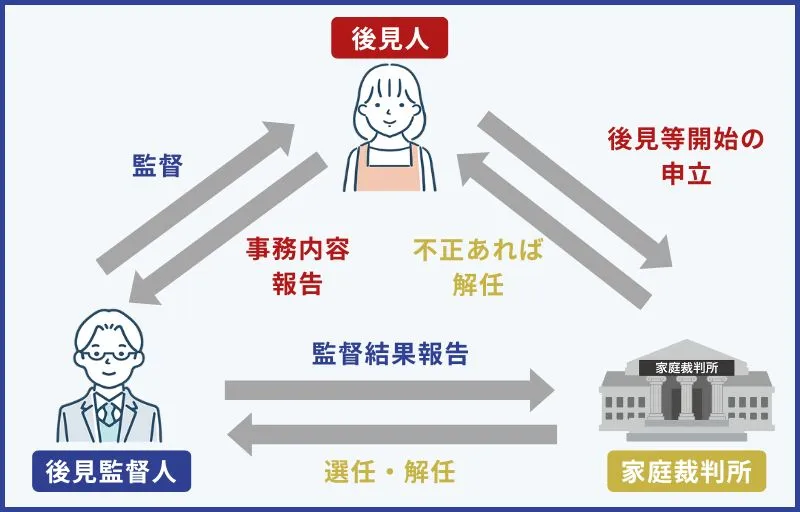

注意点2.成年後見監督人が選任される場合がある

家族が成年後見人に選任されたとしても、家庭裁判所の判断によっては「成年後見監督人」が選任される場合があります 。

成年後見監督人とは、成年後見人の事務を監督する人のことです。

弁護士や司法書士をはじめとした専門家が監督役・相談役となり、成年後見人は成年後見監督人に対して実行した職務の内容を定期的に報告する必要があります。

後見監督人が選任されるケースは以下のとおりです。

- 流動資産が多い場合

- 後見人による後見事務の推敲に関して、専門職の支援を受けることが望ましい場合

成年後見監督人がついた場合は、不動産の処分などを行う際に裁判所の許可だけでなく成年後見監督人の同意も要するため注意が必要です。

また、成年後見監督人の存在は、後見人の不正を防止する役割でもあります。

成年後見監督人を選任しておくだけでも、後見人による財産の不正利用の抑止力となるのです。

注意点3.家庭裁判所の監督は避けられない

家族が成年後見人に就任しても、本人の財産を自由に活用できるわけではありません 。

成年後見人は、定期報告として年に1回家庭裁判所に以下の書類を提出する必要があるためです。

- 後見事務報告書(前回の報告から支出入の状況等に変化があるかどうかを報告)

- 財産目録

- 通帳のコピー

- 前回の報告から変化があった財産に関する資料(例 不動産を売却した場合は不動産登記事項証明書のコピー)

成年後見制度は本人の財産保護を目的とした制度です。

たとえ家族が成年後見人になったとしても、本人の財産を減らす行為は認められておらず、家庭裁判所による監督は避けられないことを理解しておきましょう。

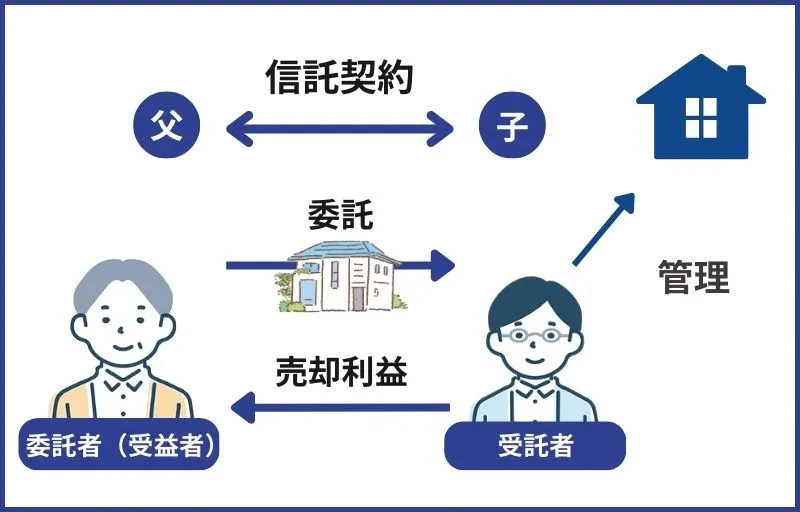

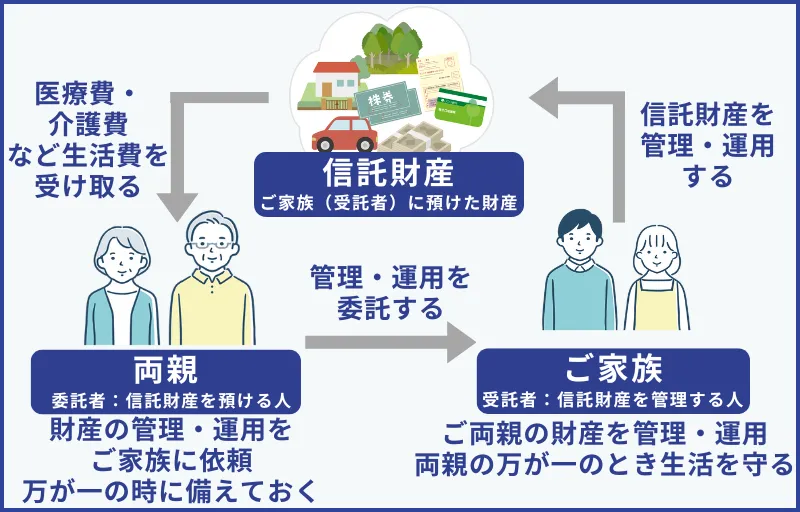

柔軟な財産管理をしたい場合は「家族信託」がおすすめ

家庭裁判所や成年後見監督人の監督を受けることなく「家族だけで柔軟な財産管理をしたい」といった希望がある場合は、家族信託を利用するという方法もあります 。

家族信託とは、委託者(親)が自分の財産を受託者(子)に託し、受託者(子)が託された財産の管理・運用を行う制度です。

家族信託は、親が元気なうちに資産の管理権を子世代に移転することで資産凍結リスクを回避できるだけでなく、相続後の遺産分割まで担えます。

成年後見制度の場合は、希望しても家族が成年後見人になれない可能性もゼロではありません。

加えて、本人名義の自宅を売却する際は家庭裁判所の許可が必要だったり、本人の財産を利用した資産運用は認められていなかったりといった注意点が存在します。

しかし、家族信託であれば受託者の選任や自宅売却の可否に家庭裁判所は関与しません。

ただし、家族信託は契約行為であるため、判断能力が喪失した後では契約できなくなってしまいます 。

認知症による判断能力の喪失後は、成年後見制度を利用しなければ預金の引き出しや不動産の売却などはできなくなるため、家族信託に興味がある場合は早めに行動しましょう。

家族信託の詳細やメリット・デメリットなどについては、以下の記事にて詳しく解説しているのでこちらもぜひご覧ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

成年後見制度をご検討の方へ

成年後見制度と比較して柔軟な認知症対策ができる「家族信託」

は、近年注目度が高まっています。

「おやとこ」では、家族信託と成年後見制度の比較や、各制度のメリット・デメリット、費用などを専門家が丁寧にご説明します

。

「我が家ではどの制度が最適?」とお悩みの方も、まずはぜひ無料相談をご利用ください。

無料で相談する

無料で相談する

家族が成年後見人に選任されない15の事例

家族が成年後見人になりたい、と考えている方のなかには「家族が成年後見人に選任されないのはどんな場合なのだろう?」 という疑問を感じている場合も多いでしょう。

東京家庭裁判所によると、以下のような場合は「候補者以外の人物が後見人に選任されるケースがある」としています。

- 親族間に意見の対立がある場合

- 財産の額や種類が多い場合

- 不動産の売買や生命保険金の受領が予定されているなど,申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合

- 遺産分割協議など,後見人等候補者と本人との間で利益相反する行為について,監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合

- 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算の可否等について第三者による調査,確認を要すると判断された場合

- 従前,後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合

- 年間の収入額及び支出額が過大であったり,年によって収支に大きな変動が見込まれるなど,第三者による収支の管理を要すると判断された場合

- 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合

- 申立時に提出された財産目録や収支予定表の記載が十分でないことなど,後見人等としての適格性を見極める必要があると判断された場合

- 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望した場合

- 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合

- 後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資等)を目的として申し立てている場合

- 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しいと判断された場合

- 本人について,訴訟・調停・債務整理等,法的手続を予定している場合

- 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要すると判断された場合

上記のように、家族間でのトラブルが発生するおそれがあったり、家族による管理が難しかったりする場合は、家庭裁判所が「後見人に適正でない」と判断する可能性もゼロではありません。

また、上記の1~15に該当しない場合であっても、家庭裁判所の判断によっては候補者以外の人物を成年後見人に選任したり、後見監督人を選任したりする場合もあります。

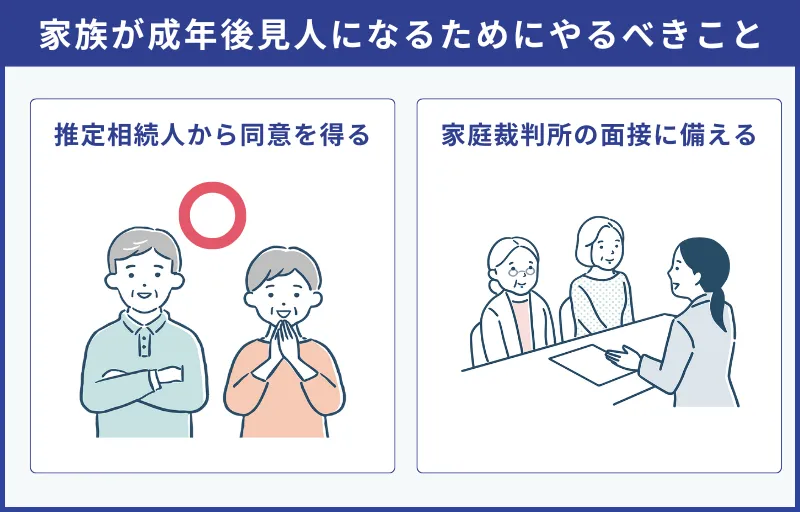

家族が成年後見人になるためにやるべきこと

「家族が成年後見人になりたい」という希望がある場合は、以下2点を実践しましょう 。

- 推定相続人から成年後見人になることへの同意を得る

- 家庭裁判所の面接に備える

親族間で意見の対立があると、後見人候補者に家族の名前を記載しても選任されないおそれがあります。

成年後見人になりたい人は、推定相続人全員から「同意書」などの書面で同意を得て、家庭裁判所に提出しましょう。

また、成年後見制度では、申立人や成年後見人候補者に対する面接が行われます。

面接で家庭裁判所から見られるポイントは以下のとおりです。

- 欠格事由の有無

- 成年後見人としての適格性

- 後見事務に関する方針 など

「成年後見人としてふさわしくない」という印象を持たれないように、事前に面接対策をしておくと安心です。

成年後見人についてよくある質問

ここからは、成年後見人についてよくある質問に回答します。

成年後見人に関する疑問を解消しましょう。

Q1.成年後見人になれる人に年齢制限はある?

未成年者は成年後見人にはなれません 。

成人であれば特別な資格は不要で、家庭裁判所に選任されれば成年後見人になれます。

とはいえ、あまりにも高齢の場合は、後見人候補者自身が認知症になってしまう可能性も考慮する必要があるでしょう。

Q2.成年後見人になれる人に社会福祉士は該当する?

社会福祉士は成年後見人になれます 。

他にも、次のような人物が成年後見人になることが可能です。

- 家族・親族

- 専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)

- 市民後見人

- 福祉関係の法人(NPO法人・社会福祉法人など)

参考: 成年後見はやわかり|厚生労働省

Q3.家族が成年後見人になるための費用・報酬はいくら?

成年後見人の申立て手続きにかかる費用は以下のとおりです 。

- 申立手数料(収入印紙):800円

- 登記手数料(収入印紙):2,600円

- 送達・送付費用(郵便切手):4,000円

- 医師の診断書作成費用:数千円(※医療機関によって異なる)

- 鑑定医による鑑定費用:10~20万円程度(家庭裁判所の判断で必要となった場合)

参考: 申立てにかかる費用・後見人等の報酬について|東京家庭裁判所後見センター

家族が成年後見人になる場合の報酬は、無報酬に設定することもできます。

専門職が成年後見人に選任された場合の、標準的な報酬額は月額2万円~6万円です。

Q4.成年後見制度は「ひどい」と聞くけれど本当?

成年後見制度は、本人の財産や生活を保護することが目的ですが、制度の詳細やメリット・デメリットを知らずに利用してしまうと後悔する可能性もゼロではありません 。

家庭の状況によって最適な認知症対策は異なるため、成年後見制度の利用を検討する際は、一度専門家に相談することをおすすめします。

なお、成年後見制度が「ひどい」と言われる理由や実際にあったトラブル事例などについては以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

成年後見制度はひどい?実際のトラブル例や利用が適しているケースを解説

「成年後見制度はひどい」といわれる理由には、法律的な制限の多さや、費用面が挙げられます。ただし制度自体がひどいのではなく、状況によって適しているケース・適していないケースがあります。本記事では、実際にあったトラブル事例も踏まえて詳しく解説していきます。

家族が成年後見人になる場合は注意点をよく理解して

成年後見人になるために特別な資格は必要なく、家庭裁判所から選任されれば家族や親族でも就任することが可能 です。

家族が成年後見人になると、後見人報酬を抑えられたり、本人の生活環境や希望を熟知しているため安心感があったりといったメリットがあります。

一方で、家庭裁判所への報告義務をはじめとした成年後見人の職務を遂行するのは大きな負担です。

家族を成年後見人にしたいと考えている場合は、メリットとデメリットをよく理解したうえで申立てをしましょう。

また、ご家庭によって最適な認知症対策はさまざまです。

家族信託をはじめとした成年後見制度以外の認知症対策が適している場合もあるため、検討時は一度専門家に相談するとより良い選択ができるでしょう 。

弊社は専門家として、認知症対策や生前対策に関する相談を年間数千件承っています。

無料相談を受け付けておりますので、成年後見制度や認知症対策でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

最適な制度・認知症対策にお悩みの方へ

弊社「おやとこ」には、

「親御様が高齢で今後が心配

」

「もの忘れ

が多くなってきた」

「親御様の不動産や株式の管理

について対策したい」

など、さまざまなご相談が寄せられています。

成年後見制度や家族信託など、ご家族の関係性やご状況によって最適な制度はさまざまですので、ぜひ「おやとこ」の無料相談

をご利用ください。

安心のサービス満足度96%、20,000件以上のお問合せ実績。専門家が真心を込めて対応いたします。

無料で相談する

無料で相談する

- 家族・親族は後見人になれますか?

家族・親族が成年後見人になるためには、一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、他の親族が同意している、財産額が多くない、成年後見監督人を別途選ぶなどが求められます。

統計上は家庭裁判所に選ばれた成年後見人のうち約8割が司法書士や弁護士などの専門家になっています。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶成年後見人になれる人とは?家族・親族は後見人になれる?

- 家族・親族が後見人になるとどれくらい大変ですか?

本人が亡くなるまで原則辞められない、裁判所への定期的な報告がある、裁判所の許可が必要な業務もあるなど、後見人には一定の負担があることに注意してください。

ご本人が完全に認知症になる前であれば、比較的負担の軽い家族信託の利用も可能です。

家族信託と成年後見制度の比較について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

▶家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?