成年後見制度は、認知症や知的障がいなど、何らかの原因によって判断能力が低下した方が安全・安心に生活を送れるように支援する制度です。

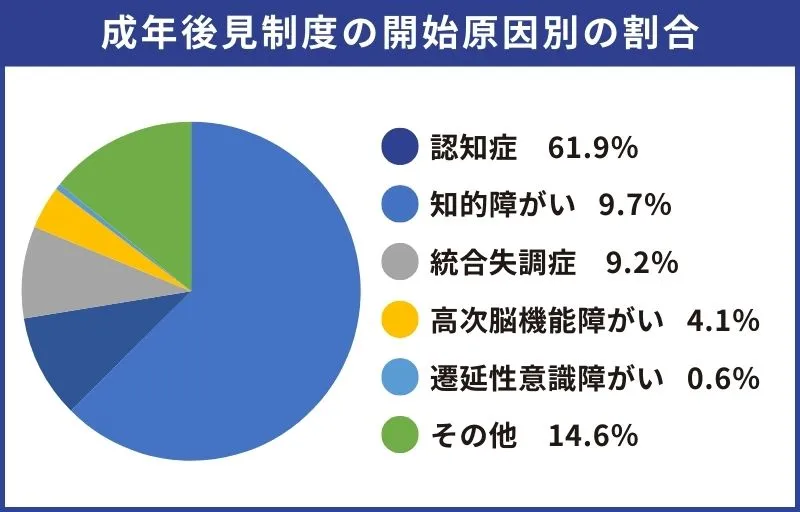

特に、利用の原因として「認知症」は最も多く、判断能力が低下した本人に代わって後見人が預貯金の管理や介護サービスの手続きなどを行うケースがよくみられます。

本記事では、成年後見制度が必要となるケースや実例について、解説していきます。

要約

- 成年後見制度の開始原因1位は「認知症」、2位は「知的障がい」

- 利用動機の1位は「預貯金等の管理・解約」、2位は「身上保護」

- 判断能力が低下した方が介護保険契約や相続手続きなどの法律行為を行うには、後見人が必要となる

- 認知症になる前に家族信託などで対策をしておけば、より柔軟な財産管理や相続対策が可能

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した人の生活を守るための制度です。

成年後見制度を利用するきっかけ(原因)として、「認知症」が約6割を占めます。

参考: 成年後見関係事件の概況―令和6年1月~12月―|最高裁判所

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

審理の結果、後見開始が相当と判断されると、「後見人」が家庭裁判所によって選任され、判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や契約に関する支援が行われます。

成年後見制度の詳しい解説は、以下をご確認ください。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

成年後見制度はなぜ必要なのか?

成年後見制度が必要とされる理由のひとつに、判断能力が低下した本人が 「お金を騙し取られる」「詐欺に遭う」などの被害を受けないように守ることが挙げられます。

成年後見制度の開始原因として最も多い「認知症」を例に挙げて考えてみましょう。

認知症の症状として「もの忘れ(記憶障がい)」や「理解力・判断力低下」などがあり、以下のような事態に陥るおそれがあります。

- 悪徳業者からの電話を息子からの電話だと勘違いし 「振り込め詐欺」に遭う

- 不動産の契約時に、契約内容を理解できておらず後からトラブルに巻き込まれる など

上記のようなリスクがあると、本人だけでなく配偶者、兄弟、子などの親族も安心した生活を送れません。

同様に巻き込まれてしまうケースさえ考えられます。

そこで「成年後見制度」を利用し、本人を法的に支援(法律行為に関する代理、同意、財産管理など)する役割(後見人)を定めておくことで、本人の 「判断能力低下」によるリスクを回避できるのです。

認知症患者の増加で高まる成年後見制度の必要性

厚生労働省の資料によると、認知症患者数は2040年に約584万人、MCI(軽度認知障害)を含めると約1197万人に増加すると推計されています。

参考: 認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計|厚生労働省

上述のとおり、成年後見制度利用の原因1位とされているのは「認知症」です。

高齢化の進行により認知症の患者数は年々増加しており、今後も判断能力の低下に備えるニーズはますます高まっていくと考えられます。

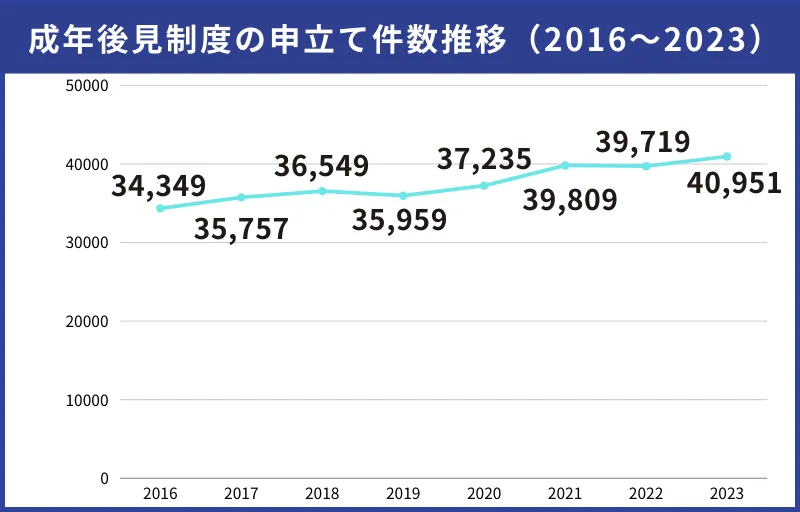

しかし実際には、成年後見制度の申立て件数は緩やかな増加にとどまっており、認知症の人の増加ペースと比べると、制度の利用は必ずしも比例していないのが現状です。

この背景には、成年後見制度に対する制度的な使いづらさや、費用・手続きの負担といった課題があるとされており、代替手段として家族信託をはじめとする柔軟な仕組みへの関心が高まっています。

成年後見制度の申立て理由は?

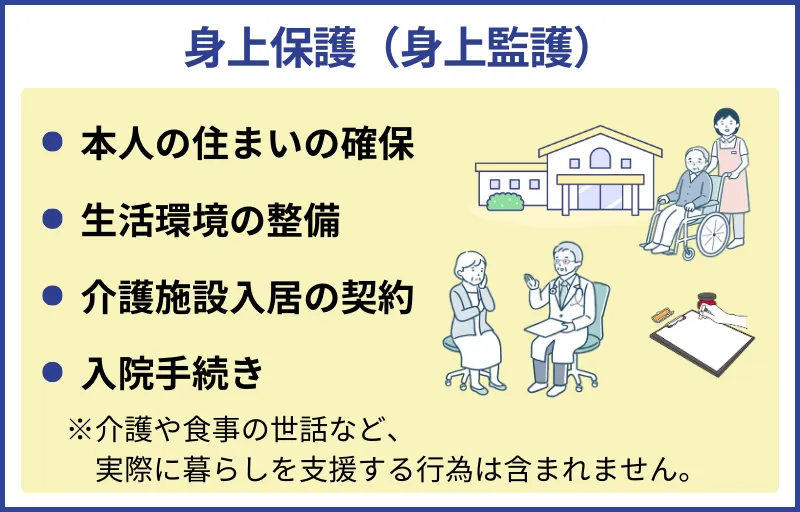

裁判所の調査によると、成年後見制度の申立て動機(目的)1位は「預貯金等の管理・解約」で31.1%、2位は身上保護で24.3%です。

※身上保護とは、生活環境の整備や医療・介護サービスの手続きなど、本人が安心して暮らせるように支援することを指します。

上記の2つの動機で全体の半数以上を占めています。

成年後見制度 申立ての動機

1位 預貯金等の管理・解約(92.7%)

2位 身上保護(73.5%)

3位 介護保険契約(44.7%)

4位 不動産の処分(36.0%)

5位 相続手続き(26.1%)

6位 保険金受取(17.1%)

7位 訴訟手続等(5.5%)

8位 その他(7.2%)

参考: 成年後見関係事件の概況―令和6年1月~12月―|最高裁判所

1位:預貯金等の管理・解約

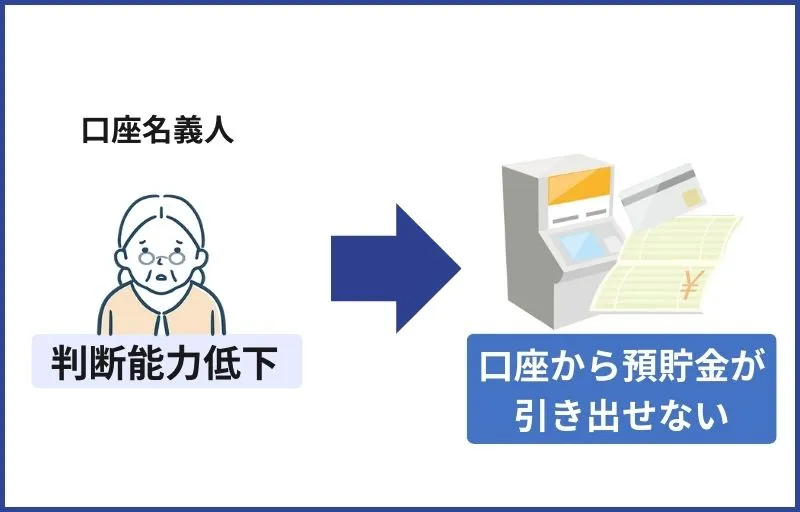

成年後見制度の申立て動機として最も多いのが「預貯金等の管理・解約」です。

本人の判断能力が低下すると、自分で預貯金を引き出すことが難しくなりますが、家族であっても代わりに預貯金を引き出すことはできません。

上段で解説したように、本人が騙されたり、トラブルに巻き込まれたりすることを防ぐためです。

このような場合、預貯金の引き出しを行うには「後見人」という法的な代理人の存在が不可欠となります。

そのため、判断能力が低下した本人の預貯金管理などを目的として、申立てが行われるケースが最も多くなっています。

2位:身上保護

2番目に多い申立て動機は「身上保護」です。

身上保護とは、本人が生活する上で必要な法的手続きを行うことを指します。

具体的には、生活環境の整備、住居の契約、医療や介護サービスの契約・手続きなどがあります。

判断能力が低下した場合、入院や介護サービスの利用が必要だとしても、本人は担当者とうまく対話できなかったり、手続き内容を理解できなかったりします。

そのままでは、適切な医療を受けられない、買い物に出られない、食事の用意ができないなど、安全で社会的な生活を送ることができません。

このような状況を回避または解決するために、生活で必要な契約や手続きを後見人が行います。

3位:介護保険契約

介護サービスの提供を受けるには、市役所窓口への申請手続きや、事業者と本人との「介護保険契約」が必要です。

介護サービスを受けることは、高齢者の安全かつ社会的な生活のために非常に重要ですが、認知症を患い、判断能力が低下するとその契約もできなくなってしまいます。

そこで後見人が代わりに介護保険契約を締結することで、本人が適切な介護サービスを受けられるようになります。

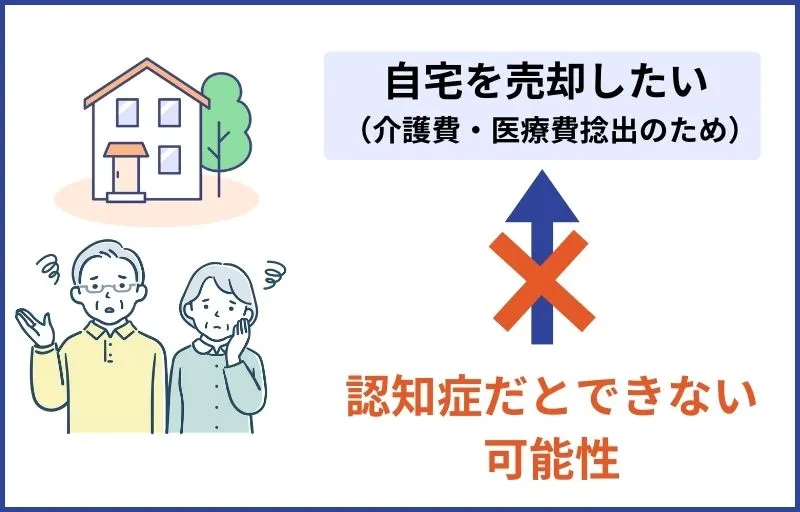

4位:不動産の処分

「不動産の処分」つまり「売却」や「解体」なども、売主や業者との契約が必要となる法律行為のため、所有者本人の判断能力が低下すると行うことができなくなります。

売買契約や工事業者との請負契約の当事者となるには、法的な「判断能力」が必要ですが、認知症の方は「判断能力」を持たないと判断されてしまう可能性があるためです。

一方で、特に高齢の方では、介護施設への入居や入院により自宅が空き家になるケースや、介護・医療費の捻出のために自宅の売却が必要となるケースがよくあります。

そこで、後見人を立てて本人の法定代理人として契約を行うことができれば、不動産の処分を進められるということです。

ただし、後見人が代理人として行えるのはあくまでも、家庭裁判所が本人の利益につながると判断する行為のみですので、自由に売却できるわけではないことには注意が必要です。

本人や家族の意思を考慮して、柔軟に財産の管理や処分を行いたい場合は、早めに「家族信託」に取り組んでおくという選択肢があります。

家族信託については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

5位:相続手続き

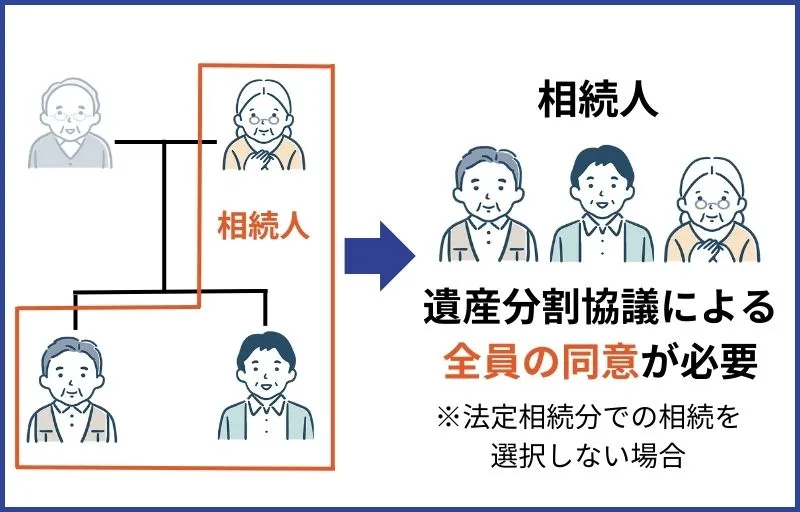

「相続手続き」が目的で申立てが行われるケースは、本人の親族が亡くなり、本人自身が相続人となる場合によくみられます。

なぜなら相続における 「遺産分割協議」を成立させるには、相続人全員の同意、つまり判断能力が必要となるためです。

相続人が本人1名のみの場合は、遺産分割協議は必要なく、その1人へ全財産が相続されます。

(ただし、相続放棄などを選択する場合は、判断能力が必要です。)

一方で、相続人が2名以上いる場合、遺言があればその内容に従って遺産を分けることができますが、遺言がない、または遺言に記載されていない財産については「遺産分割協議」が必要となり、財産の分け方について相続人全員の合意が求められます。

また、遺言書によって財産の分配方法が指定されていても、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行った場合は、その請求に基づく対応や話し合いが必要になることがあります。

このように、相続においてはさまざまな調整や手続きが発生する可能性がありますが、複数の相続人の一人として協議に参加し、意思表示を行う必要がある場合には、成年後見制度の利用が求められることがあります。

その他(保険金受取、訴訟手続きなど)

その他、保険契約に基づく保険金の請求や、訴訟手続きなども、法で定められる法律行為となるため、認知症で判断能力が低下した本人が単独で行うことはできません。

ただし、保険の代理請求制度や家族信託を利用するなどで受託者が柔軟な運用ができるように対策しておくことが可能です。

判断能力が低下した後に財産管理や契約行為が必要となった場合、成年後見制度の利用が考えられますが、成年後見制度では制限が多く、親族の負担となってしまうおそれもあります。

そのため、できる限り早い段階で、老後や相続について家族で話し合いをはじめることがおすすめです。

成年後見制度が必要となった事例

実際にどのようなケース及び経緯で成年後見制度が必要となるのでしょうか。

「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートさっぽろ」が公表している事例を引用し、ご紹介します。

※以下、 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート札幌支部「成年後見制度事例集」 より一部要約

事例1.遺産分割協議および財産管理のために利用した事例

80歳のお母様が脳梗塞をきっかけに血管性認知症を発症し、判断能力や意思疎通が難しい状態になってしまいました。

現在は老人保健施設に入所されています。

ちょうどその頃、ご主人が他界され、遺された不動産や預貯金などの財産がご主人名義のままになっていました。

遺産分割協議を進めたいところですが、認知症の影響でお母様ご自身が意思表示できないため、相続手続きや今後の介護施設との契約も難しい状況に。

そこで、成年後見制度の利用が検討されました。

申し立てはご長男が行い、施設近くに住むご長女が成年後見人になることを希望しました。

家庭裁判所による調査や医師の診断を経て、約4か月後に正式にご長女が成年後見人として選任されました。

成年後見人となったご長女の役割は、主に以下の通りです。

- 介護施設の対応状況を確認し、必要に応じて他施設との契約を行う

- お母様が相続した財産(不動産・預貯金・年金など)の管理

- 施設費や医療費などの支払い

遺産分割協議については、後見人であるご長女が利害関係者になるため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、手続きを進めました。

事例2.生命保険金の受け取りと財産管理のために利用した事例

45歳のお父様が病気で倒れ、ほぼ植物状態となりました。

これまで介護を続けてきたお母様が他界し、遺されたのは20代前半の2人の息子様でした。

お母様が契約していた生命保険の受取人はお父様でしたが、父親自身が手続きできない状況のため、生命保険金を受け取るには成年後見制度の利用が必要になりました。

ご長男が申し立てを行い、自らが成年後見人に就任しました。

ただし、ご長男は当時21歳と若年であったことから、家庭裁判所の判断で後見人の監督役として「成年後見監督人」も選任されました。

後見監督人には、リーガルサポートさっぽろの会員が就きました。

成年後見人となったご長男は、以下のような業務を担いました。

- 父親の代わりに生命保険金の受け取り手続き

- 預貯金・年金・不動産関連書類などの財産管理

- 家庭裁判所に提出する後見事務報告書の作成

一方、成年後見監督人は、長男の業務が適正に行われているかを確認・助言しつつ、重要な手続き(金融機関への届出や保険金の受取など)ではご長男と連携して対応しました。

また、お母様の遺産をお父様・ご長男・ご次男の3人で分割する際には、ご長男が成年後見人であるため利益相反が生じます。

このため、お父様の代理人として成年後見監督人が遺産分割協議に参加し、法的に公正な手続きが行われました。

成年後見制度以外の選択肢「家族信託」

実は「認知症だから」「高齢だから」といって、必ずしも「成年後見制度」が必要となるわけではありません。

成年後見制度は家庭裁判所の関与があり制限が多いため、他の選択肢をとったほうが、本人や家族にとってメリットが大きいこともあります。

例えば、成年後見制度では本人の財産保護のため、本人が住んでいる不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となり、手続きに時間がかかる可能性があります。

そしてこのような成年後見制度のネックとなる部分をクリアできるのが「家族信託」です。

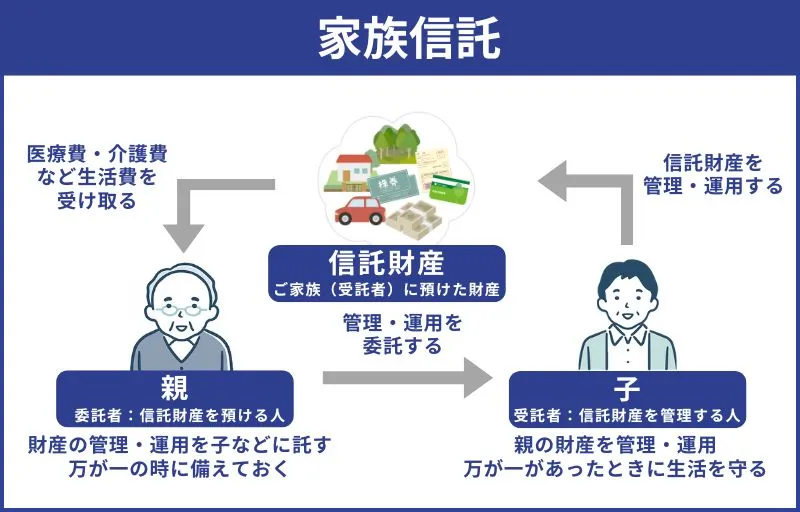

家族信託とは

家族信託とは、判断能力の低下に備えて、本人の財産を信頼できる家族などに託しておく制度です。

親が子に財産管理を託すケースが一般的です。

家族信託は、委託者(本人)と受託者(財産管理を任された人)の契約により成立するため、裁判所の関与はなく、受託者が本人の財産を柔軟に運用できる点が大きな特徴です。

本人が判断能力が低下した後でも、家族で財産を柔軟に管理・活用できるという点で、非常に画期的で現在注目されている制度です。

家族信託については、以下の記事をご確認ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託と成年後見制度の違いとして代表的なものは、以下の4点です。

- 利用開始時に本人の判断能力が必要か

- 身上保護が含まれるか

- 家庭裁判所が関与するか

- 柔軟な財産管理ができるか

家族信託では、本人(委託者)と受託者間の契約で成り立つため、本人の判断能力が必要です。

また「信託」自体が財産に関する契約のため「身上保護」については定められません。

ただし家庭裁判所の関与はなく、財産管理について柔軟な取り決めが可能です。

家族信託と成年後見制度の違いは、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。

家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?

高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。

まとめ

成年後見制度の必要性について詳しく解説してきました。

結論、本人の判断能力が低下してからでは、契約や手続きを行う際に成年後見制度の利用が必要となる可能性が高くなります。

成年後見制度は本人の生活や財産を「守る」制度ですが、その性質が故に、一度利用すると柔軟な財産管理ができなくなることもあります。

一方で、認知症になる前から将来を見据えて財産管理・相続などさまざまな観点で計画を立てておけば、広い選択肢の中から最適な対策ができるようになります。

老後や認知症に備えた対策を検討している方や、何に取り組めば良いかわからないという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する