成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した人を支援する制度です。

後見を開始すると、後見人による預金口座の凍結解除や、不動産売却などが可能になります。

しかし、「成年後見制度にデメリットはないの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、成年後見制度のデメリットや、起こりがちなトラブル事例などについて詳しく解説します。

要約

- 後見人に専門家が就任した場合は、毎月2〜6万円程度の費用が発生する

- 成年後見制度の利用を開始すると、原則途中で止めることはできない

- 必ず選任されるとは限らないが、後見人候補者に家族を希望することは可能

- 認知症発症前であれば成年後見制度以外の選択肢もあるため、早めの行動が重要

認知症対策をご検討中の方へ

「成年後見制度はデメリットが気になる…」

そんなお悩みを抱えている方は、家族信託の「おやとこ」にご相談ください!

経験豊富な専門家がご家庭の状況をお伺いし、最適な認知症対策

をご提案させていただきます。

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

お気軽にお問い合わせください。

無料で相談する

無料で相談する

目次

成年後見制度を利用する5つのデメリット

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した人を支援する制度です。

しかし、人によっては、以下の点をデメリットと感じる場合があるかもしれません。

成年後見制度のデメリットとなりうる特徴

- 裁判所や専門家などの第三者が介入する

- 後見人に対する報酬が発生する

- 財産の活用や変更ができない

- 後見開始後は途中でやめられない

- 親族が後見人になった場合は負担が大きい

具体的にどのような点がデメリットとなりうるのか、詳しく解説します。

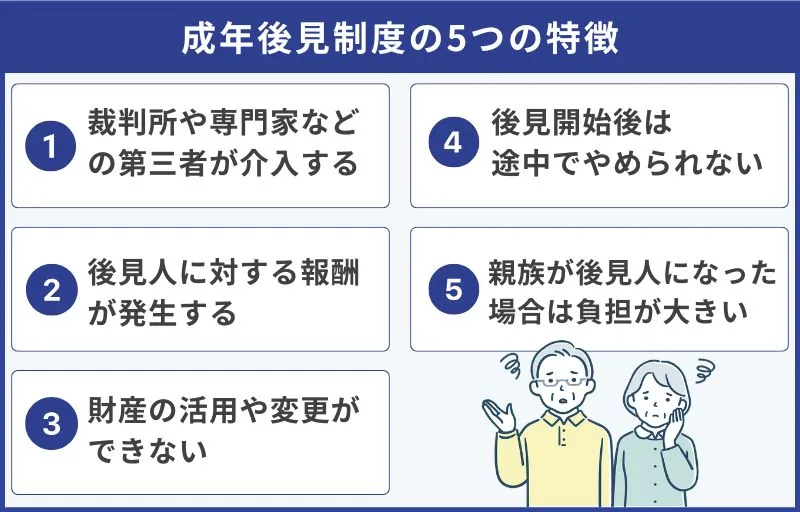

1. 裁判所や専門家などの第三者が介入する

成年後見制度を利用すると、財産管理に裁判所や専門家などの第三者が介入 します。

後見人に親族を希望することは可能ですが、必ずしも希望した人が後見人として選任されるとは限りません。

後見が開始すると、預金や土地や不動産をはじめとした財産の管理は、後見人によって行われます。

家族の財産を第三者が管理することに抵抗がある方もいるでしょう。

また、仮に希望どおり親族が後見人に選任されたとしても、後見人を監督する役割である「後見監督人」が選任されるケースもあります。

後見監督人は、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門家から選任されるため、親族が後見人に就任しても第三者による関与は避けられない可能性があります。

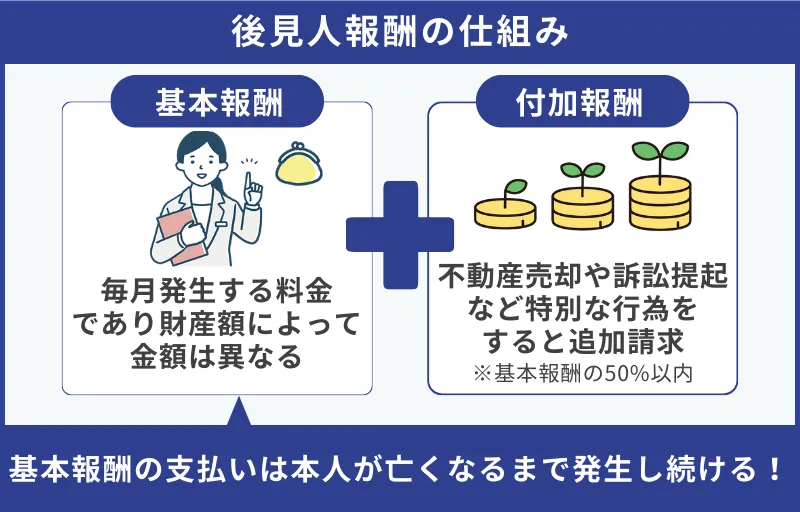

2. 後見人に対する報酬が発生する

後見開始を申立て、弁護士や司法書士といった専門家が後見人に就任した場合、後見人に対する報酬が発生します 。

報酬額は管理する財産の金額によって異なりますが、相場は以下のとおりです。

基本報酬額の相場

- 財産が1,000万円以下の場合:月額2万円程度

- 財産が1,000万円以上5,000万円以下の場合:月額3~4万円程度

- 財産が5000万円以上:月額5~6万円程度

「基本報酬」のほか、不動産の売却や訴訟の提起といった特別な行為をした場合は、別途「付加報酬」が請求されます。

後見は原則として亡くなるまで続くため、本人が存命の間は報酬を支払い続けなければなりません 。

報酬は本人の財産から支出しますが、少なくはない金額の支払いが続くため、負担は大きいでしょう。

なお、後見人や後見監督人の報酬については、以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

【成年後見人の報酬ガイド】相場、算定方法、支払い時期をわかりやすく解説

成年後見人の報酬は、被後見人の財産額や後見事務の内容によって異なり、報酬の相場は月額2〜6万円程度です。成年後見制度は原則本人が亡くなるまで続くため、トータルでは大きな金額がかかります。そのため、成年後見人への報酬の算定方法や相場について、しっかりと理解しておきましょう。

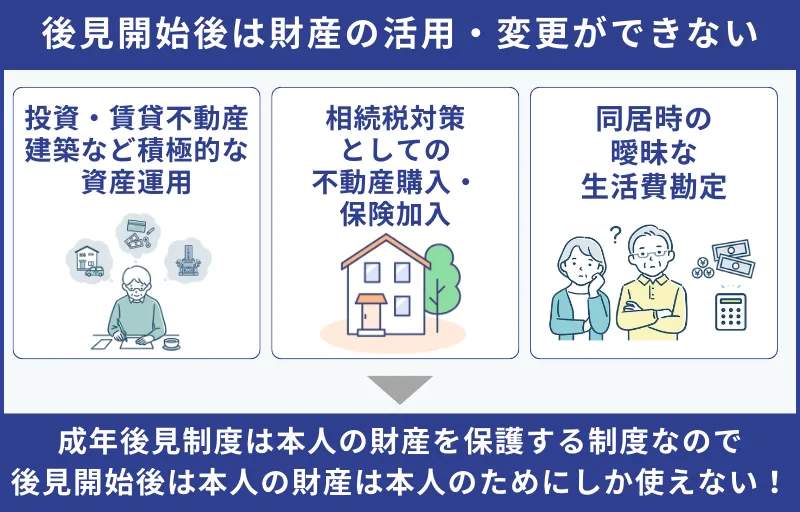

3. 財産の変更や活用ができない

後見が開始すると、本人の財産の変更や活用ができなくなります 。

成年後見制度は「本人の財産保護」を目的としているため、本人の財産を減らす行為は認められていません。

具体的には次のような事態が発生します。

財産の変更や活用できなくなる事例

- 投資や不動産建築など、資産運用ができなくなる

- 不動産購入や保険の加入などができなくなる

- 本人と親族が同居をしている場合、生活費の負担割合を明確にしなければならない

本人が潤沢な財産を所有していると、資産運用や相続税対策をしたいと考えるご家族も多いでしょう。

しかし、後見開始以降は原則として、本人の財産は本人のためにしか使用できなくなります 。

また、本人と親族が同居をしている場合も、生活費の負担割合を明確に仕分けなければなりません。

通常の同居家族であれば、生活費の負担は1人がまとめて行っていたり、内訳が曖昧になっていたりするケースもあります。

しかし、本人が生活費支出の柱となっていた場合は、後見開始以降は親族分の生活費の工面が難しくなる可能性があるため、ご注意ください。

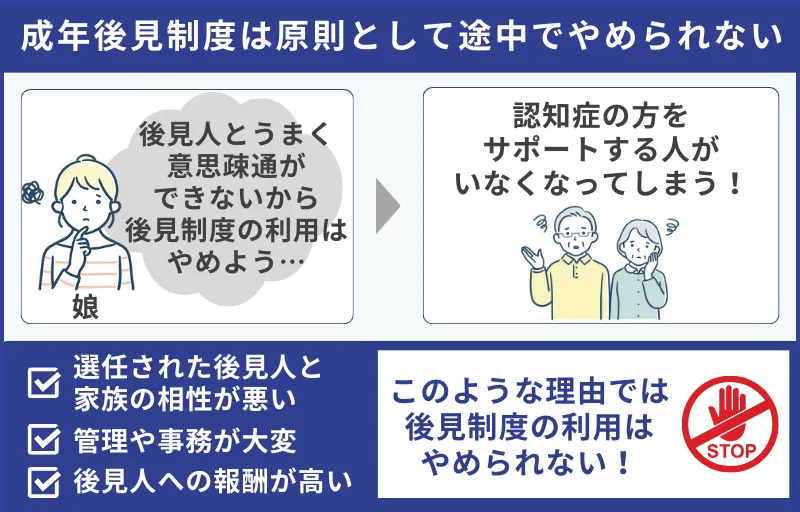

4. 後見開始後は途中でやめられない

成年後見制度は原則として、後見が開始されると途中でやめられません 。

成年後見制度は認知症などにより判断能力が不十分な人の保護を目的としているため、後見を中断すると本人の生活を守る人がいなくなってしまうからです。

医師による診断書で本人の判断能力の回復が認められ、家庭裁判所で取り消しが認定された場合に限り、後見をやめることができます。

参考: 成年後見はやわかり|厚生労働省

しかし、次のような理由で後見をやめたいと思っても、取り消しが認められない可能性があります。

取り消しが認められない事例

- 選任された後見人と家族の相性が悪い

- 管理や事務が大変

- 後見人への報酬が高い

ただし、後見人による財産管理が不適切だったり、後見人の職務を放棄していたり、といった正当な理由がある場合は後見人を解任できるケースはあります。

しかし、解任しても新たな後見人が選任されるため、後見の利用をやめることはできません。

後見は一度開始されたら基本的に本人が亡くなるまで続き、安易にやめられるものではないことを理解しておく必要があるでしょう。

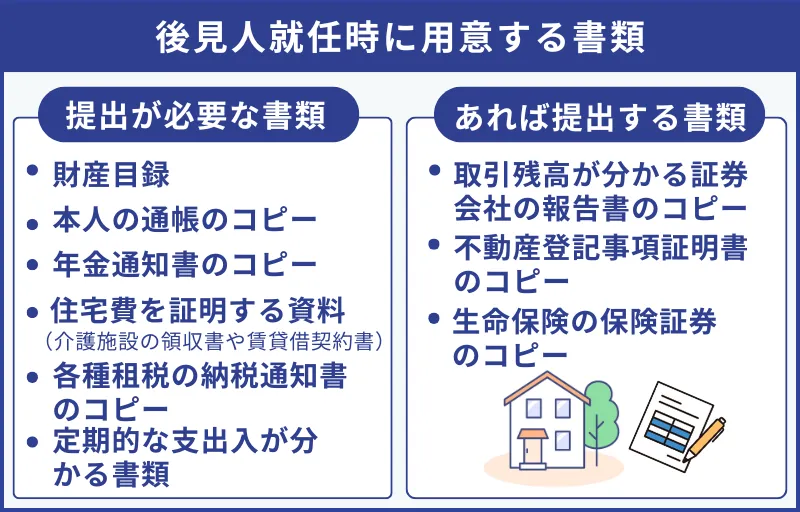

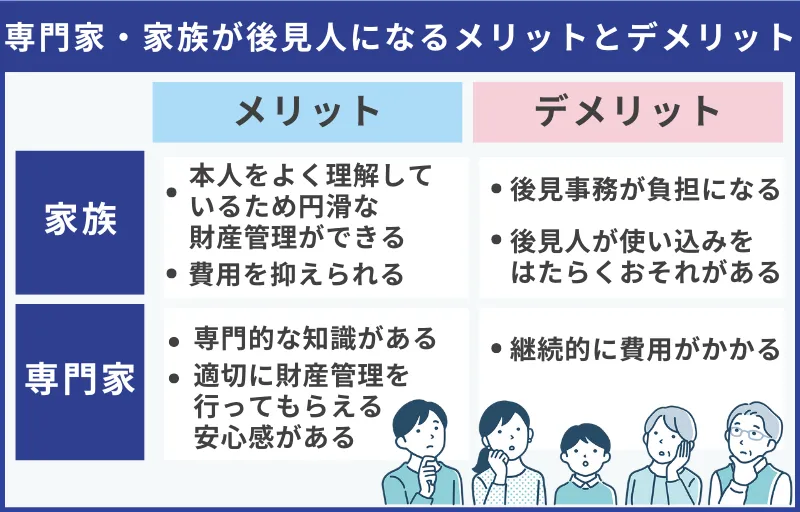

5. 親族が後見人になった場合は負担が大きい

後見人を親族が務める場合は、負担が大きい ことも注意すべき点のひとつです。

後見人は、多数の事務作業を求められます。

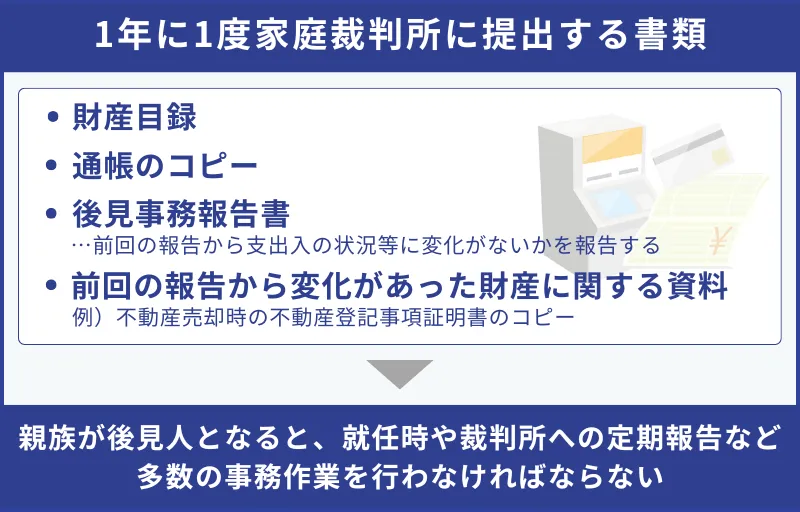

就任時には本人の資産状況や収支状況を調査し、報告書にまとめたものを家庭裁判所に提出しますが、その際はあわせて下図の書類も用意しなければなりません。

加えて、年に1度家庭裁判所に定期報告を行うため、その際は以下の書類作成や収集が必要です。

これらのとおり、親族が後見人となると就任時だけでなく定期的に家庭裁判所への報告が必要になる など、多数の事務作業を請け負うことになります。

あらかじめ職務内容などを確認し、理解したうえで後見人候補者の検討を行いましょう。

後見人の職務内容や選任方法については以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

【弁護士が解説】後見人とは?誰がなる?役割や職務をわかりやすく解説!

後見人とは、認知症などで判断能力を欠いた方の財産管理や生活を支援する人です。後見人は家庭裁判所が選任します。本記事では、後見人の役割や具体的な職務、誰が後見人になるのかについて、専門知識が豊富な弁護士がわかりやすく解説します。

成年後見制度の利用によって発生する可能性のある問題

成年後見制度を利用することで、以下のような問題が発生する可能性があります。

成年後見制度の利用によって発生する可能性のある問題

- 専門家後見人と良い関係を築けない

- 本人の財産を親族の利益のために使用・活用できない

- 生前贈与ができない

- 不動産投資や株式投資など、積極的な資産運用ができない

具体的にどのような問題が起こり得るのか、それぞれ見ていきましょう。

専門家後見人・後見監督人と良い関係を築けない

後見開始後に、後見人や後見監督人として選任された専門家と親族が良い関係を築けないケースがあります。

相性が悪かったり、財産状況や家族の暮らしを第三者に知られることに親族が抵抗を感じたりする場合があるためです。

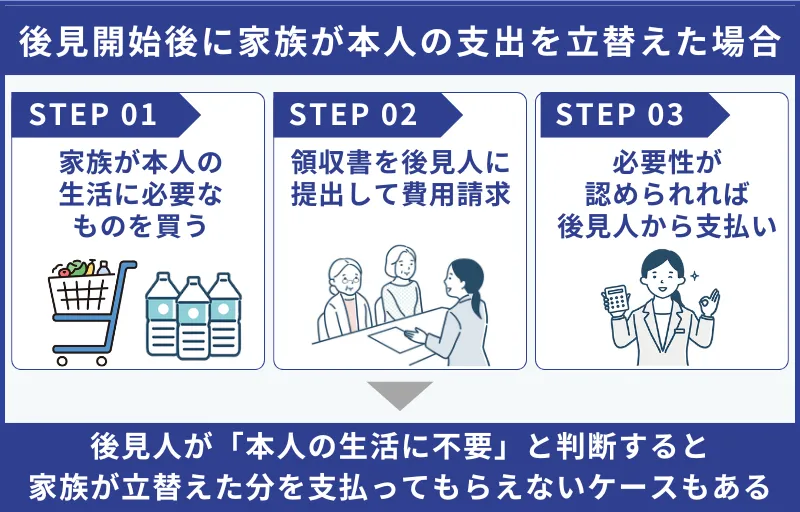

後見が開始されると、後見人は本人の財産状況や収入・支出をはじめとした生活状況を調査し、家庭裁判所に報告が必要 となります。

したがって、本人のための支出についても家族が生活費を立て替えた場合は成年後見人に対して領収書を提示し請求しなければなりません。

しかし、親族が立替えた費用を後見人に報告したところ「生活に不必要なもののため請求には応じられない」といった対応をされる場合もあり、不信感が募るケースもあるでしょう。

とはいえ、専門家の後見人は成年後見制度を厳格に運用する責務があり、家庭裁判所も管理を担うため、一般的な感覚よりも厳しい管理が求められます。

後見制度を利用する場合は、後見人に財産状況等の開示や立替え費の請求をする必要があることを知っておかなければならないでしょう。

本人の財産を親族の利益のために使用・活用できない

後見が開始されると、本人の財産を親族の利益のために使用したり、活用したりできなくなります 。

成年後見制度は本人の財産保護を目的としているため、親族であっても本人以外の利益となる財産使用は認められていないためです。

たとえば、後見開始以降は本人の資産を使用して子の自宅を購入したり、孫の学費を支払ったりすることはできません。

仮に、本人の認知機能が低下する前に約束をしていたとしても、後見開始後の実現は不可能 です。

本人が潤沢な資産を所有していても、後見開始後は親族の利益のために財産を使えなくなるためご注意ください。

生前贈与ができない

成年後見制度を利用すると、生前贈与ができなくなります 。

親族の利益のために本人の財産を使用できない理由と同様に、成年後見制度は本人の財産保護を目的としているためです。

本人が多額の資産を所有している場合は、生前贈与を行いたいと考える場合も多いでしょう。

しかし、後見が開始されたら、これらの生前贈与は叶わなくなります。

とはいえ、生前贈与は契約行為のため、成年後見制度を利用していなくても、認知症の発症等により判断能力が低下したあとは、実施できません。

生前贈与を希望する場合は、元気なうちに早めに動き出すと良いでしょう。

不動産投資や株式投資など、資産運用ができない

後見が開始されると、不動産投資や株式投資といった積極的な資産運用はできなくなります 。

なぜなら、資産運用は「本人の財産を減らす可能性がある行為」と見なされるためです。

後見開始後は本人の資産の積極的な運用は不可となり、預金をはじめとした元本が減少するリスクがない形で資産を保持する形になります。

また、本人が成年後見制度を利用する前から自身で資産運用をしていた場合もあるでしょう。

しかし、後見開始時に収益目的として所持していた不動産や有価証券は、徐々に現金に換価されていきます。

親族が「本人のために資産を増やそう」と考えたとしても、成年後見制度を利用する場合は積極的な資産運用はできないのです。

成年後見制度を利用する3つのメリット

成年後見制度はデメリットばかりではなく、以下のメリットも存在します。

成年後見制度のメリット

- 後見人が本人の預貯金や不動産を動かせる

- 親族や同居人の不当な使い込みを防げる

- 本人が行った不利益な契約を取り消せる

具体的にどのような利点があるのか、詳しく見ていきましょう。

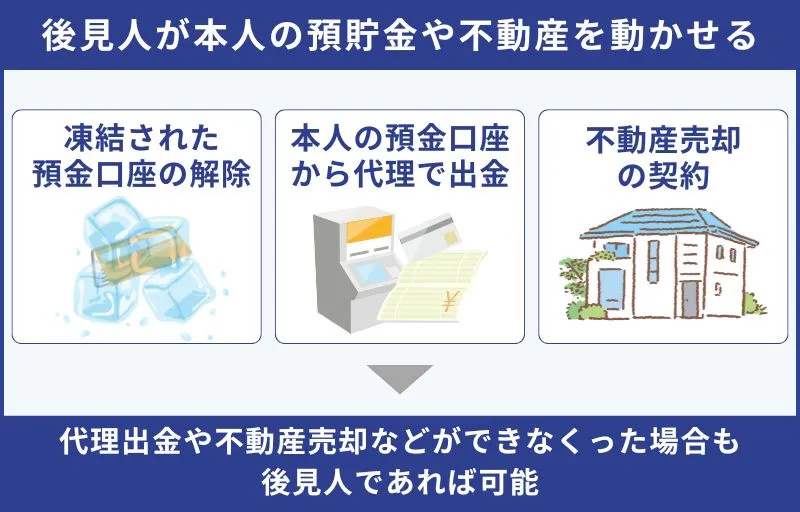

メリット1:後見人が本人の預貯金や不動産を動かせる

後見が開始されると、後見人が本人の預貯金や不動産を動かせる ようになります。

認知症を発症し判断能力が低下すると、詐欺をはじめとした犯罪に巻き込まれたり、本人の意図しない形で財産を使用されたりするのを防ぐため、代理での預貯金の引き出しや契約行為ができなくなる可能性があります。

とはいえ、介護費用を本人の貯蓄から捻出したり、施設の入居費用のために自宅を売却したりといった計画を立てている方もいるでしょう。

認知症によって本人の判断能力が低下したあとは、たとえ子などの近しい存在であっても、これらの実現は叶いません。

しかし、後見人は財産保護や身上監護を目的とした本人をサポートする人物であるため、本人の預貯金や不動産といった財産を動かせます 。

認知症発症後に預貯金の引き出しや不動産の売買などで困ったときに、その状況を打破できるのは成年後見制度のメリットです。

メリット2:親族や同居人の不当な使い込みを防げる

成年後見制度の利用によって、本人の財産を親族や同居人が不当に使い込むことを防げます 。

後見が開始されると、家庭裁判所の監督のもとで本人の財産を管理するようになるためです。

後見人の選任は銀行などにも届け出をされるため、親族であっても後見人以外の人は預貯金の引き出しができなくなります。

また、判断能力が低下したことで、身近な人物が本人の財産を横領するケースがありますが、成年後見制度を利用している場合に本人の財産を使用するには、後見人の許可が必要です。

後見制度を利用すると、親族から本人の財産を守ることもできるでしょう。

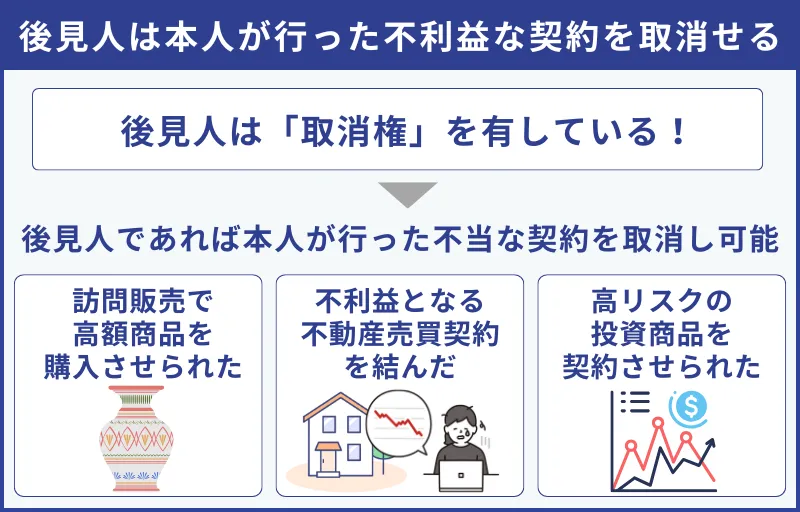

メリット3:本人が行った不利益な契約を取り消せる

成年後見制度を利用していると、本人が行った不利益な契約を取り消せます。

なぜなら、後見人には「取消権」という権限が付与されているため です。

具体的に取り消し可能な契約の例は、次のようなものがあります。

取り消し可能な契約の具体例

- 訪問販売で不要な高額商品を購入させられてしまった

- 市場価格からかけ離れた金額で不動産売買契約を結んでしまった

- リスクが高い投資商品を購入させられる契約をしてしまった

認知症などによって、本人の判断能力が不十分な状態でこのような契約を締結した場合は、後見人によって契約を無効にできます 。

近年は、認知症によって判断能力が低下した高齢者を狙った詐欺や悪徳商法が増えているため、本人の契約をあとから取り消せるのは、安心感を得られるでしょう。

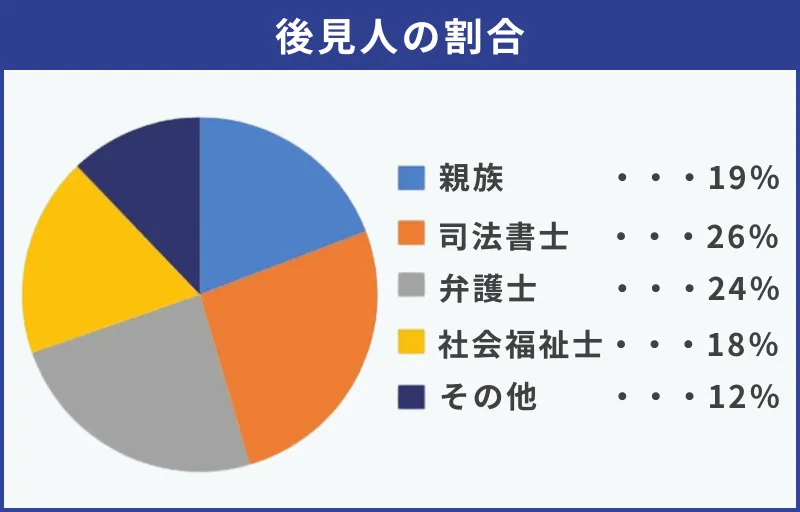

家族が後見人になることは可能?

結論からお伝えすると、家族が後見人になることは可能 です。

申立て時に「成年後見人等候補者」の欄に家族の情報を記入すると、後見人に親族を希望している意思を示せます。

とはいえ、希望すれば必ずしも家族が後見人に選任されるというわけではありません。

実際に親族が後見人になったケースは全体の19%と少なく、多くが司法書士や弁護士といった専門家です。

成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説

成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

後見人の選任は家庭裁判所の判断によって行われるため、家族を希望しても専門家が選任されるパターンもあります。

また、家族が後見人になると、下図のようなメリットやデメリットがあります。

家族を後見人に希望する場合は、負担の大きさやメリット・デメリットを良く考えたうえで行いましょう。

以下の記事にて、後見人の詳しい職務内容や家族が後見人になるためにするべきことなどを解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説

成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

認知症対策をご検討中の方へ

「成年後見制度はデメリットが気になる…」

そんなお悩みを抱えている方は、家族信託の「おやとこ」にご相談ください!

経験豊富な専門家がご家庭の状況をお伺いし、最適な認知症対策

をご提案させていただきます。

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

お気軽にお問い合わせください。

無料で相談する

無料で相談する

成年後見制度で起こりがちなトラブル事例3選

ここからは、成年後見制度で起こりがちな3つのトラブル事例をご紹介します。

成年後見制度で起こりがちなトラブル事例

- 専門家の後見人により同居親族が疲弊してしまった

- 後見人についての知識が曖昧なまま申立てをしてしまった

- 家族が後見人となった結果、親族トラブルに発展してしまった

具体的にどのような事態が起こり得るのか、詳しく見ていきましょう。

事例1.専門家の後見人により家族が疲弊してしまった

専門家後見人が就任すると、第三者である専門家と家族がやり取りをする必要があります。

90代の母を60代の娘(Aさん)とその夫が同居して介護していた事例を見てみましょう。

| 90代の母と同居して介護している娘のAさんの事例 |

|---|

| 90代の母と同居して介護している娘のAさん。 母が認知症を発症したため、Aさんによって母親の後見開始を申し立てることに。 はじめはAさんが後見人に立候補しようと考えていましたが、Aさんの兄弟が反対の意を表したため、家庭裁判所によって弁護士が後見人として選任されました。 後見開始後は、これまでと同様にAさん夫婦が同居をして母をサポートします。 母の生活費は後見人に領収書を提出し、清算するという形をとることとなりました。 しかし、後見開始からしばらくすると、Aさんが依頼した母の生活費清算が、後見人からなかなか認めてもらえなくなってしまったのです。 Aさん夫婦自身も年金収入を中心として生活しています。 立て替えていた母の生活費が清算できず、経済的に困窮し始めるように。 後見人に状況を伝えても生活費の清算は認められず、とうとう話し合いもできない状態になってしまいました。 Aさんは、家庭裁判所に後見人解任の申立てをしたものの、却下されてしまいました。 |

このように、後見人と親族との相性が悪かったといった理由では、後見人の解任は困難です。

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した人にとってなくてはならない制度ですが、他の選択肢を含めて事前に利用の必要性を十分に検討する必要があります。

また、「専門家の後見人であれば問題が起こることはないだろう」といった思い込み も危険です。

どのような人物が後見人に選任されるかわからないため、後見開始後に相性の悪さが発覚する事態も考えられます。

早い段階で親族を含めて選択肢を検討することで、後見人との関係性の悩みやAさん夫婦の生活困窮は避けられた可能性があるでしょう。

事例2.後見人についての知識があいまいな状態で申立てをしてしまった

後見人についての知識が曖昧な状態で申立てしてしまうと、後見開始後に親族が困る事態が生じる可能性があります。

後見人候補者を知人にしたBさんの事例を見ていきましょう。

| 認知症の父をもつ息子Bさんの事例 |

|---|

| 父が認知症となってしまい、息子のBさんは病院から「契約のために必要」と言われたため、成年後見制度の申立てを行うことに。 Bさんはこれまでの人生で成年後見制度に関わった経験がなく、後見人についてもよく分かっていません。 「後見人は誰がなっても同じだろう」と考え、日ごろから父の介護でお世話になっている知人を後見人候補者として申立てを行いました。 しかし、申立ては認められず、結局専門家が後見人として就任することになりました。 |

成年後見制度では、候補者として後見人に希望すれば必ずその人が選任されるわけではありません 。

2019年には最高裁判所は「親族等の身近な支援者を後見人に選任することが望ましい」という考えを発表しており、知人等を後見人にするのは難易度が高いでしょう。

参考: 第2回成年後見制度利用促進専門家会議 資料3適切な後見人の選任のための検討状況等について|厚生労働省

一方、父親の判断能力が低下する前に「任意後見制度」を契約していれば、希望どおり知人を後見人にできました。

任意後見制度は、本人の希望で後見人の選任が可能です。

必要に迫られて慌てて手続きを進めるのではなく、本人の判断能力が十分にある間に成年後見制度について調べ、理解していれば事例のような事態は避けられたでしょう。

任意後見制度については後段にて詳しく解説します。

事例3.親族が後見人となった結果親族トラブルに発展してしまった

家族や親族が後見人となると、親族間でトラブルが発生するおそれがあります。

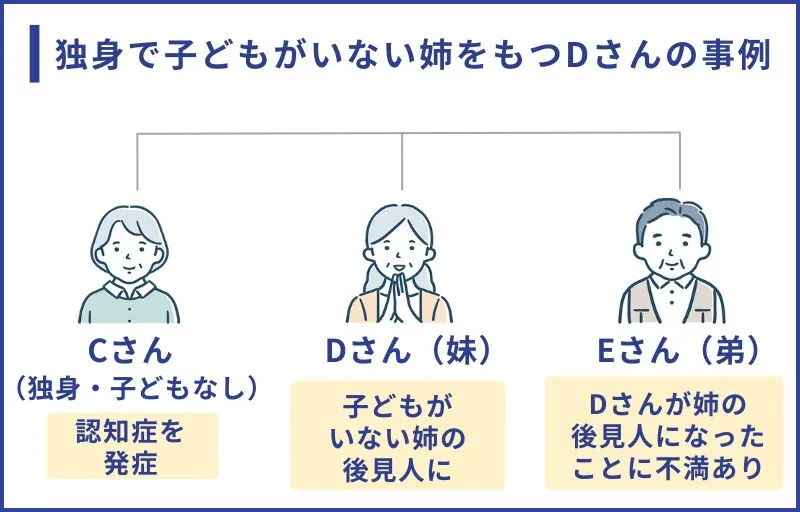

独身で子どもがいないCさんの後見人を妹のDさんが務めた事例を見ていきましょう。

| 独身で子どもがいない姉をもつDさんの事例 |

|---|

| 独身で子どもがいないCさんは、認知症による判断能力の低下によって、預金口座が凍結されてしまいました。 そこで、医療費の支払いが困難となったため、妹のDさんが後見人となりサポートを行うことになりました。 Cさん(本人)には妹のDさんとは別に弟のEさんがいます。 Eさん(弟)は、Dさん(妹)が後見人になったことに不満を抱いていたのです。 Dさん(妹)はCさん(本人)の自宅を売却して老人ホームへの入居費を用立てたかったのですが、Eさん(弟)は「売却すべきではない」と考えており、意見が割れてしまいました。 加えて、Dさん(妹)は後見人報酬を受け取っていましたが、Eさん(弟)は「Dさんが不当に利益を得ている」と主張。 Cさん(本人)の介護方針や財産管理について、Dさん(妹)とEさん(弟)の間で頻繁に口論が発生することとなり、親族間の関係も悪化してしまいました。 |

今回の事例のように、親族が後見人になると相続人の間で対立が深まってしまう 場合があります。

後見人は報酬付与の申立てを行えば、親族であっても後見人報酬を受け取ることは可能です。

しかし、相続人のなかには「財産が減ってしまう」と考える方もいるでしょう。

必要に迫られた段階で後見の申立てをするのではなく、本人の判断能力があるうちに親族を集めて話し合い 、家族信託や任意後見制度といった選択肢を検討していたら、事例のような親族トラブルは避けられた可能性があるのです。

成年後見制度以外の選択肢

認知症になったときの対策として、成年後見制度以外にも次の選択肢があります。

成年後見制度以外の選択肢

- 家族信託

- 任意後見制度

それぞれどのような制度なのか、詳しく見ていきましょう。

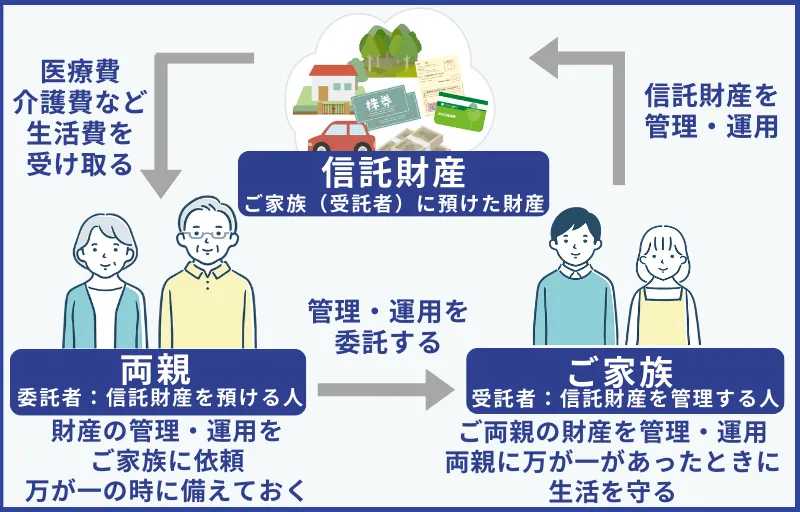

家族信託

家族信託とは「認知症による資産凍結」を防げる財産管理制度 です。

子などの家族と信託契約を結ぶと、原則第三者の介入や財産を活用する上で制限を受けることなく、信頼のおける人物に財産管理を託せます。

家族信託には、成年後見制度では実現できない次のようなメリットもあります。

家族信託のメリット

- 本人の判断能力の有無に関わらず財産を動かせる

- 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現できる

- 遺言としての機能も果たす

家族信託では、本人の財産の所有権が財産管理を任された人に移転し、ご本人の判断能力に関わらず信託財産の管理・運用・処分を行うことができます。

また、財産の使い道について、成年後見制度とは異なり、家庭裁判所や後見人などの第三者の関与はなく、比較的柔軟に財産管理を行うことができます。

加えて、家族信託は相続発生後の本人の財産を、孫やその先の代まで承継内容の指定が可能です。

財産承継については遺言で指定できますが、相続人である子の相続までは遺言では指定できません。

ただし、家族信託は契約行為にあたるため、契約時に本人の判断能力がなければ締結不可能 です。

家族間で柔軟な財産管理をしたいといった希望がある場合は、早めに家族信託の利用を検討しましょう。

なお、家族信託の制度の詳細やメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

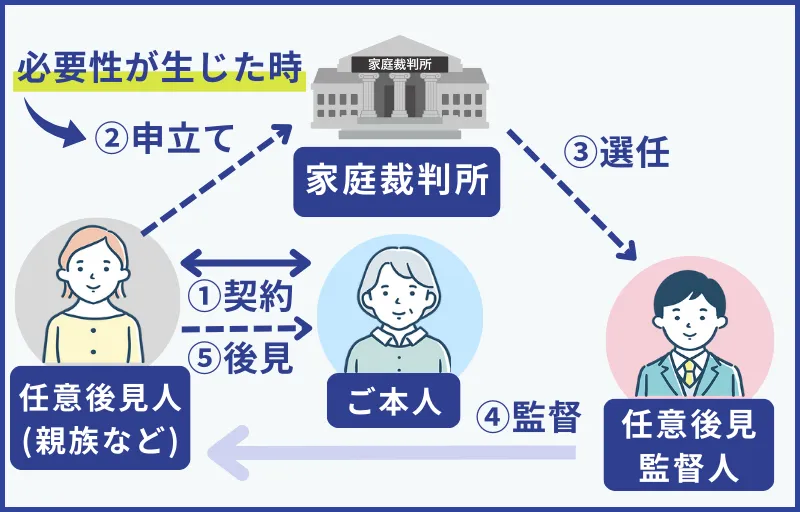

任意後見制度

将来の認知症に備える対策として有効なもうひとつの方法は「任意後見制度」です。

本人が元気なうちに希望する任意の人物と後見契約を結んでおきます。

実際に認知症などによって判断能力が低下したタイミングで、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任されると、後見が開始されます。

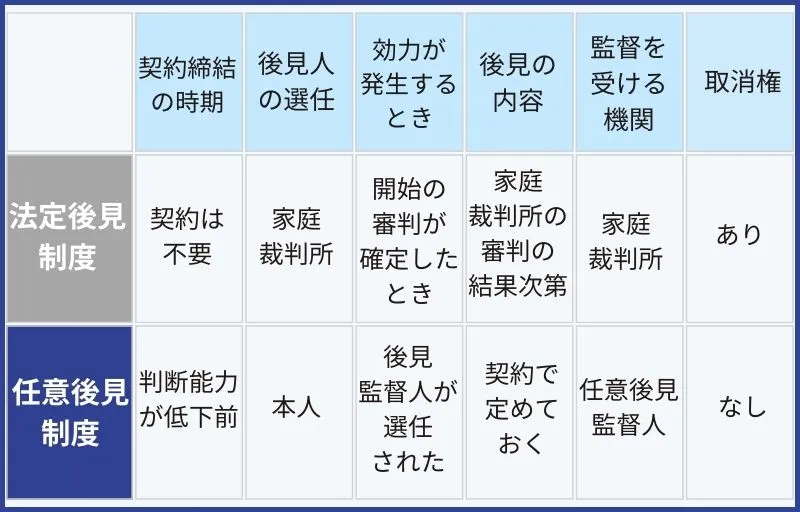

任意後見制度では本人の意思決定に重きを置いているため、これまで解説してきた認知症になってから申立てをする「成年後見制度(法定後見制度)」よりも後見人の権限などを柔軟に設定可能です。

成年後見制度(法定後見制度)と任意後見制度には、下図のような違いがあります。

ただし、後見人は本人の希望する人物を選任できても、任意後見監督人と呼ばれる専門家による監督は行われます 。

家庭裁判所の介入は避けられない点についてはご注意ください。

なお、任意後見制度についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

成年後見制度の利用はメリット・デメリットを踏まえて検討を

認知症による判断能力の低下は、誰もが抱えるリスクです。

本人の判断能力が低下してしまったあとに、口座凍結の解除や不動産売却などを行うためには、成年後見制度を利用を検討することになります。

ただし、成年後見制度にはデメリットになりうる特徴も存在します。

一方、本人の判断能力がある間であれば、家族信託や任意後見制度といった認知症対策を選択することも可能です。

特に家族信託は、成年後見制度と比較して柔軟な財産管理ができます。

ぜひ、お元気なうちから必要な対策や認知症対策の選択肢について検討しておきましょう。

認知症対策をご検討中の方へ

「成年後見制度はデメリットが気になる…」

そんなお悩みを抱えている方は、家族信託の「おやとこ」にご相談ください!

経験豊富な専門家がご家庭の状況をお伺いし、最適な認知症対策

をご提案させていただきます。

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

お気軽にお問い合わせください。

無料で相談する

無料で相談する