認知症によって判断能力が低下すると、できなくなることの代表例として「不動産の売却」が挙げられます。

ゆくゆくは実家を売却したい、相続対策で不動産の売買をしたい、などと想定している人もいることでしょう。

しかし、不動産の売却には所有者である本人の判断能力が必要であり、家族が代理をしようとしても代理人だけですべての不動産の手続きを完了させることはできないのです。

その理由は、不動産取引の手続き にあります。

この記事では、認知症になったらなぜ不動産の売買はできなくなるのか、またその対策はあるのか、などについて詳しく解説していきます。

要約

- 本人の「判断能力」の確認ができなければ、不動産を売却することはできない

- 成年後見制度を利用することで売却は可能だが、費用や手間などのデメリットもある

- 家族信託では受託者に不動産を売却する権限を与えた場合、売却をすることができる

- 将来の実家の売却をお考えの方は、家族信託の活用を検討しましょう

認知症対策をお考えの方へ

認知症による不動産のお困りごとはありませんか?

「認知症の家族の不動産、どうすれば良い?」「成年後見制度と家族信託、どちらが良い?」など、誰に相談すれば良いか悩んでいませんか?

年間数千件

のご相談に対応している「おやとこ」が、あなたの疑問や不安に寄り添い、解決策をご提案します。

まずは無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する

目次

認知症により判断能力を失うと不動産売買はできない

認知症により判断能力を失うと、原則として不動産の売買はできません 。

不動産の売買契約の有効性は、契約者本人の「判断能力」の有無によって決まるためです。

増加する高齢者と認知症患者数

65歳以上の高齢者数は、2040年には3,870万人になる予測されています。

これは国民の約3人に1人が65歳以上になる ことを意味しています。

参考: 令和6年版高齢社会白書|内閣府

それに比例して、認知症の高齢者も増加していきます。

将来推計では、2040年には認知症高齢者数は584.2万人と予測されています。

2040年には高齢者のおよそ15%、6.7人に1人が認知症と推計されることになります。

参考: 認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計|厚生労働省

判断能力喪失と不動産売買への影響

もし、認知症になり、判断能力を喪失してしまうと、基本的には不動産の売買をすることができません 。

例えば、認知症などによって 「判断能力」がない人が不動産の売買契約を結んだ場合、不動産の売買契約は無効になり、不動産の売却はできないということになります。

ただし、認知症には進行具合や症状が様々あります。

認知症が疑われる場合でも「判断能力」があると判断される場合は、通常のように不動産を売却できるケースもあります。

このことから、不動産の売買契約の有効性などを巡って争いになった場合に、裁判所は個々の判断能力の有無を総合的に判断します。

裁判所が判断能力の有無を判断するための項目は、例えば以下の通りです。

- 本人の年齢

- 認知症の程度

- 契約における動機や背景

- 内容の重要性や難易度

- 法律的結果を認識できるかどうか

医学上で「認知症」と診断されていたとしても、裁判所でも「判断能力無し」という判断がなされるとは限らないことに注意が必要です。

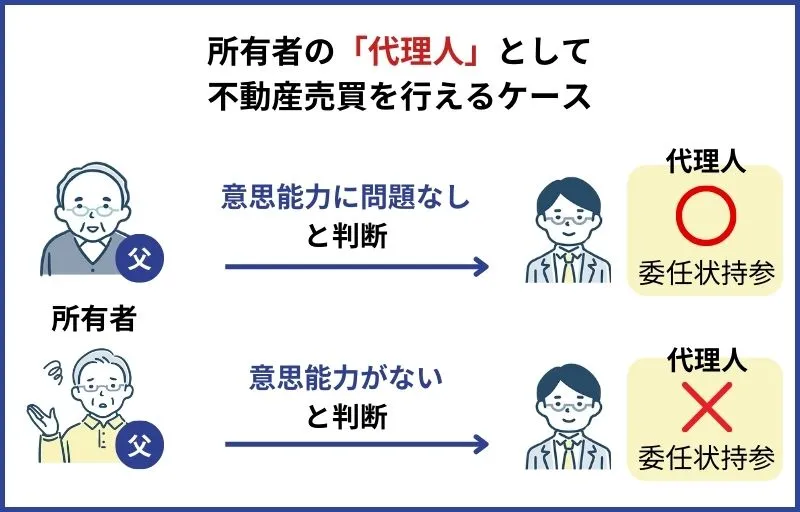

所有者の「代理人」として家族でも不動産売買を行えるのか?

本人の判断能力に問題がない場合に限り 、家族などが「所有者の代理人」として不動産売買を行うことができます。

例えば、判断能力は問題がないが、本人が入院中などの理由で、所有者本人による不動産売買の手続きが困難な場合もあるでしょう。

その場合は、委任状を作成することで本人の代わりに不動産売買の契約をすることが可能です。

これに対し、認知症により本人が判断能力を失っている場合は、有効な委任状を作成することができないため、家族や親族であっても、本人の代わりに不動産売買の契約をすることはできません。

「判断能力がない」とされる人の委任状は、法的に無効であり、代理権が発生しないからです。

代理人を立てるには 「この人を代理人に任命します」と示す判断能力があると判断できる状態であることが重要です。

不動産売買の取引において代理が可能な手続きの例

では、委任状が作成でき、不動産売買の取引において家族が代理人になった場合、本人に代わってどのような手続きをすることができるのでしょうか。

どの範囲まで代理権を与えるかは本人の判断となりますが「一部の例外を除いて」、不動産取引にかかる全ての手続きを行うことが可能となります。

代理が可能な手続き

- 売買契約の段階:売買契約

- 決済(引渡し)の段階:不動産の引渡し、売買代金の受領、領収書の発行など

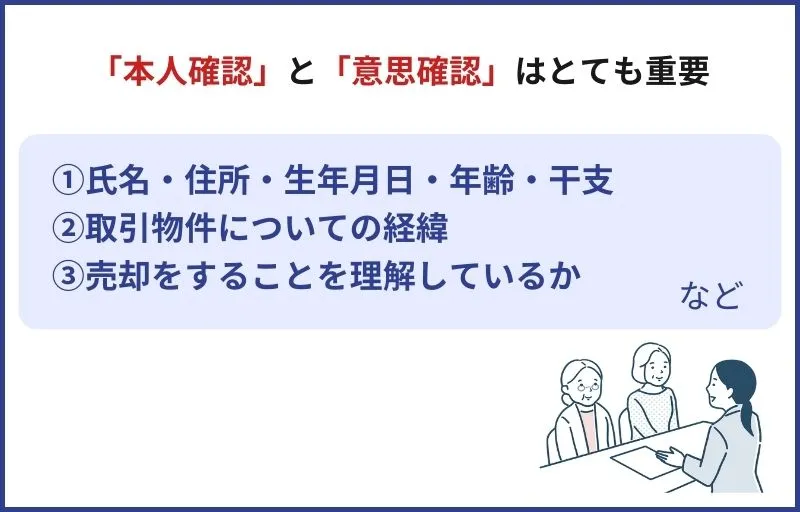

この「一部の例外」とは、決済(引渡し)の段階で司法書士が行う所有者本人への「本人確認・意思確認 」です。

最終的な所有権移転の登記手続きにおいて、司法書士が売主である本人に対して、売買の意思や登記申請の意思を直接確認することが義務付けられています。

たとえ有効な委任状があったとしても、この最終的な意思確認の時点で本人が判断能力を欠いていると、所有権移転登記を行うことができず、売買を完了できない可能性があります。

所有者本人への「本人確認・意思確認」については、後の章で詳しく解説をします。

認知症となり判断能力を失った場合でも、不動産を売却できる方法とは?

親が認知症になり、判断能力を失った場合でも、介護費用や医療費、そのほか生活費用等を捻出するために、親の不動産を売却したいと考える人も多いでしょう。

認知症により、判断能力を失った親の不動産を売却するためには次の方法が考えられます。

成年後見制度を利用する

成年後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた後見人が、認知症(判断能力がない)と判断された本人の代わりに契約締結や財産管理を支援・保護する制度です。

成年後見制度は、親が認知症になってしまった後に、所有する不動産を売却したいという場合などで役に立ちます。

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がありますが、一般的に成年後見制度という言葉でイメージされることが多い法定後見制度について説明します。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度 です。

参考: 法定後見制度|東京弁護士会

法定後見制度は、認知症により既に判断能力がないと判断された場合に、家庭裁判所が法定後見人を選び支援する、認知症になった後に利用できる制度です。

法定後見制度では、判断能力の程度に応じて後見人の権限が異なる「後見」「補佐」「補助」のいずれかを選任します。

法定後見制度の3類型

「後見」=判断能力が欠けているのが通常の状態の方

「補佐」=判断能力が著しく不十分な方

「補助」=判断能力が不十分な方

法定後見制度を利用して法定後見人が不動産の売買を行う場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等の開始申立てを行う必要があります。

なお、後見人の職務内容、後見人になれる人・なれない人などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも併せてご確認ください。

成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説

成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

法定後見制度を利用するメリット

ここでは、法定後見制度を利用することのメリットについて解説します。

法定後見制度のメリット

- 本人に代わり後見人が不動産売却手続きを行うことができる

- 本人が行った不利益となる契約を取り消すことができる

- 本人の財産を詐欺や使い込みなどから守り、適切に管理してもらえる

- 財産管理だけでなく、身上監護もしてもらうことができる

認知症になり判断能力を喪失したあとでは、法定後見制度を利用するしか不動産売却をする方法がなくなります。

法定後見制度を利用すれば不動産売却をすることができ、財産の適切な管理や身上監護についても任せることが可能となります。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

法定後見制度を利用するデメリット

ここでは、法定後見制度を利用することのデメリットについて解説します。

法定後見制度のデメリット

- 家庭裁判所への申立に手間と時間がかかる

- 後見人の選任は家庭裁判所が行う

- 専門家が後見人に選任された場合、毎月の報酬が発生する

- 後見開始後は原則途中でやめることができない

- 申立ての準備から後見人による売買契約締結まで3~6か月程度の時間がかかってしまう

- 家庭裁判所が不動産売却を認めない場合がある

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立が必要で、多くの手間や時間がかかります。

また、一度後見を開始してしまうと途中でやめることはできず、弁護士・司法書士等の専門家が後見人に選任された場合は、本人が亡くなるまで毎月報酬が発生し、利用し続けなければならないというデメリットがあります。

以下の記事でも成年後見制度のデメリットやトラブル事例について詳しく解説しています。

成年後見制度の5つのデメリットとは?起こりがちな問題とトラブル事例

成年後見制度は認知症の方にとってなくてはならない制度ですが、「デメリットはないの?」と疑問に感じている方も多いでしょう。本記事では、成年後見制度のデメリットや発生する可能性がある問題点、利用によって起こりがちなトラブル事例などについて詳しく解説します。

※現在、成年後見制度は制度の見直しが進められています。

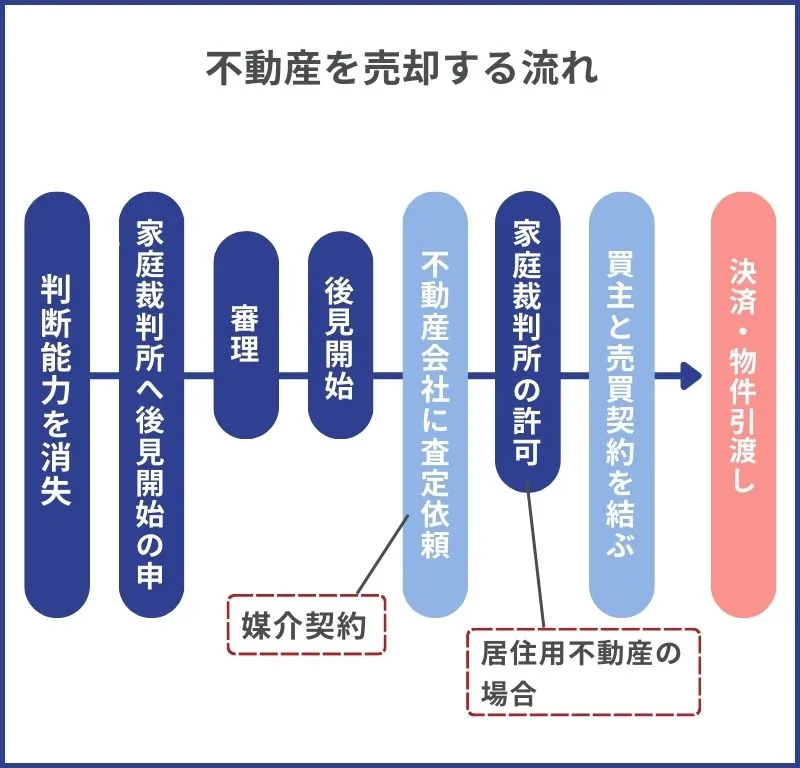

法定後見制度を利用した際の不動産を売却する流れ

この章では、法定後見制度を利用した際の不動産を売却する流れがどのようになっているのかを解説します。

法定後見制度を利用した際の不動産を売却する流れ

- 家庭裁判所に「後見開始の審判」の申立を行う

- 家庭裁判所が審理を行う(必要があれば医師による鑑定を受ける)

- 法定後見人が選任され、後見制度が開始される

- 不動産の査定を依頼し、売却に向けた準備を開始する

- 居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可を得る

- 買主と不動産売買契約を結ぶ

- 決済・物件の引渡し

以下で詳しく解説します。

1. 家庭裁判所に「後見開始の審判」の申立を行う

必要な書類や費用を準備し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「後見開始の審判」の申立を行います。

2. 家庭裁判所が審理を行う(必要があれば医師による鑑定を受ける)

申立がされると、家庭裁判所で審理が始まります。

家庭裁判所の職員が本人、後見人候補となる人、申立人(親族など)にヒアリングを行います。

この時、必要があれば医師による判断能力の鑑定を受けることもあります。

3. 法定後見人が選任され、後見制度が開始される

家庭裁判所が親族との関係性等を考慮しながら、法定後見人を選任します。

選任までの期間は申立から2カ月程度かかります。

法定後見人には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります(専門家の場合は毎月報酬を支払う必要があります)。

4. 不動産の査定を依頼し、売却に向けた準備を開始する

法定後見人が選任され後見が開始されると、後見人は不動産の適正な市場価格を把握し、適切な買い手を見つける必要があります。

5. 居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可を得る

売却をする不動産が本人の居住をしている不動産である場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所の許可を受けずに不動産売買契約を結んだ場合は無効 になってしまいます。

非居住用の不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可は不要ですが、介護施設入居費の確保のためや医療費の支払いのためなどといった正当な理由が必要です。

6. 買主と不動産売買契約を結ぶ

家庭裁判所の許可が下りた後、法定後見人が本人の代理となって買主との売買契約を結びます。

7. 決済・物件の引渡し

残りの代金や税金などの精算、登記の手続きなどを済ませて物件の引き渡しとなります。

以下の記事では、成年後見制度の手続きの流れや申立方法について、さらに詳しく解説しています。

こちらも併せてご確認ください。

成年後見制度の手続き完全ガイド|流れや必要書類を徹底解説!

成年後見人の申立て手続きを検討しているけど、「複雑な手続きや多すぎる書類がわかりにくい」とお悩みではありませんか? この記事では、成年後見人の選任申立て手続きの流れ、必要書類、費用の相場、注意点などを司法書士がわかりやすく解説します。

法定後見制度を利用した際にかかる費用

法定後見人選任の申立をする際にかかる費用や、専門家に依頼する際の報酬額の相場は以下のとおりとなります。

後見人選任の申立手続きにかかる費用

成年後見人選任の申立手続きにかかる費用は以下のとおりです。

後見人選任の申立手続きにかかる費用

- 申立手数料(収入印紙代):800円

- 登記手数料(収入印紙代):2,600円

- 連絡用の郵便切手代:4000円

- 医師の診断書作成費用:数千円程度

- 鑑定医による鑑定費用:10万円~20万円程度(家庭裁判所の判断で必要となった場合のみ。)

参考: 申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター

その他、戸籍謄本や住民票など、必要書類を取得するための費用が別途かかります。

また、弁護士や司法書士などの専門家に申立手続きを依頼する場合には、報酬として10~30万円程度が一般的にかかると言われています。

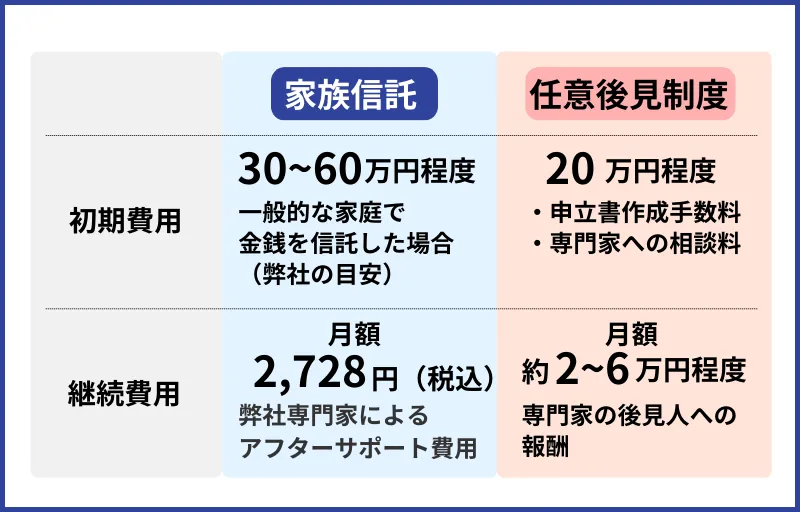

専門家後見人に毎月かかる費用

家族や親族が後見人に選任された場合には報酬を請求しないこともありますが、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になった場合には、毎月報酬を支払う必要があります。

報酬の目安は以下の通りです。

成年後見人への毎月の報酬

- 基本報酬:月額2〜6万円程度

(1年間で24〜72万円、10年間で240〜720万円程度) - 付加報酬:基本報酬の50%の範囲内

・基本報酬

弁護士・司法書士等の専門家後見人への基本報酬が月に2〜6万円程度発生します。

この金額は管理財産の額によって額が決まり、原則として本人が亡くなるまで支払い義務が続きます。

・付加報酬

また、専門家による成年後見人に支払う報酬には、「基本報酬」とは別に、特別な業務が発生した場合にかかる「付加報酬」があります。

基本報酬額の50%以内の金額が加算されます。

このため、法定後見人選任の申立をする前に、将来かかりうる費用について詳しく調べて理解しておくことが必要です。

成年後見人への毎月の費用・申立て費用(初期費用)、払えない場合の対処法を解説

成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。

認知症で不動産の売却ができなくなることを防ぐ方法とは?

この章では、認知症で不動産の売却ができなくなってしまうことを防ぐための方法について詳しく解説をします。

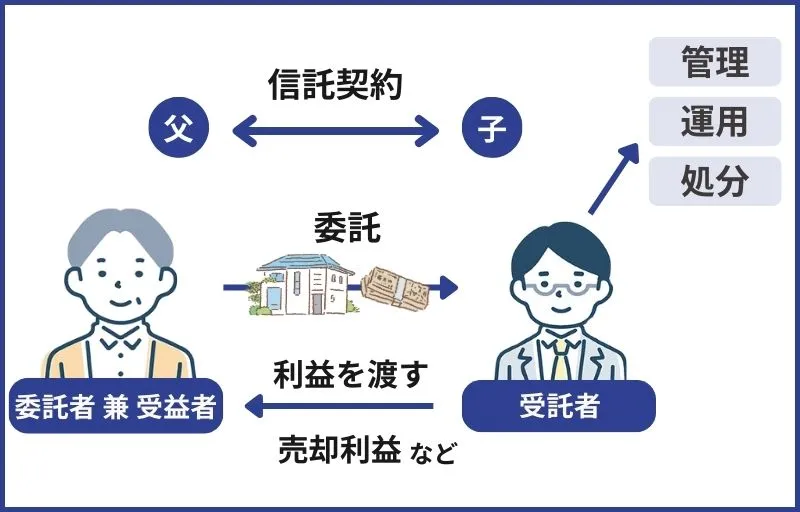

家族信託を利用する

判断能力を喪失する前の段階であれば、家族信託 という選択肢が考えられます。

家族信託とは、認知症などの万が一に備えて「家族を信じて託し」、不動産や預貯金等の管理・処分等を任せる契約を結んでおく仕組みのことをいいます。

信頼できる家族に管理を任せることができる点が、最大の特徴です。

家族信託は財産を託す「委託者」、「受託者」、「受益者」の3者で構成されます。

- 「委託者」:財産を託す人・財産の所有者

- 「受託者」:財産を託されて管理・運用・処分を行う人

- 「受益者」:財産の運用・処分などで得られた利益を受ける人

例えば、実家では父親がひとり暮らしをしている場合、まだ判断能力が確かで元気なうちに息子と家族信託契約を締結します。

- 父親:「委託者」兼「受託者」

- 息子:「受託者」

- 自宅:「信託財産」

家族信託契約を締結しておくことにより、この先父親が認知症などになってしまった場合でも、息子の判断でいつでも自宅を売却できるようになります。

不動産を売却するには、認知症と判断される前(親の判断能力が問題ないとされる段階)に、家族信託契約を締結しておく必要があります。

家族信託契約を締結しておくことで、たとえ親が認知症になったとしても、財産を任された子の判断で、スムーズに不動産売却を進めることができます。

また、不動産売却や預貯金の管理を任せるための高額な報酬が発生しない点においても、家族信託は利用しやすい制度と言えるでしょう。

いざとなってから慌てるのではなく、早めに家族信託を活用し備えておくことが重要です。

家族信託を利用するメリット

ここでは、家族信託を利用することのメリットについて解説します。

家族信託を利用することの主なメリットは以下のとおりです。

家族信託を利用するメリット

- 認知症発症後の親の財産管理や運用が可能

- 家族間で財産管理を行うため、高額な運用コストがかからない

- 柔軟な財産管理を行える

- 親の生前に実家を売却することができる

- 本人が亡くなった後の信託財産の承継先も契約時に決めておくことができる

家族信託のメリットは、親が認知症を発症した後も、財産管理や運用を続けることができるという点です。

成年後見制度では成年後見人の選任等の手続きに手間と時間がかかり、不動産売却をしたいタイミングで即座に売却できない可能性があります。

これに対して家族信託の場合は、あらかじめ不動産の管理権限を子に任せているため、希望するタイミングで売却を行える可能性が高いと言えます。

また、家族間で財産管理を行うため、毎月の高額な運用コストがかからないという点も大きなメリットであると言えます。

家族信託を利用するデメリット

ここでは、家族信託を利用することのデメリットについて解説します。

家族信託を利用することの主なデメリットは以下のとおりです。

家族信託を利用するデメリット

- 本人の法的な代理人ではない

- 成年後見制度にある身上監護を行うことができない

- 判断能力が低下した後は家族信託契約を契約することができない

- 弁護士や司法書士などの専門家は受託者になれない

成年後見制度と異なる点は、家族信託の受託者は「本人の財産を管理」することはできますが、「法的な代理人」の役目をすることはできず、身上監護を行うことはできません。

そのため、法的な代理人や身上監護が必要な場合には、成年後見制度を利用する必要があります。

家族信託のメリット・デメリットや手続きについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

ご利用を検討している方は併せてご覧ください。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

家族信託を利用した際の不動産を売却する流れ

家族信託された不動産の売却はどの様な手順で行われるのでしょうか?

売却をする流れは以下の通りです。

家族信託を利用した不動産売却の流れ

- 買主を見つける

- 買主が見つかったら売買契約を締結する

- 買主へ不動産を引渡し、所有権移転登記を行う

- 売却代金を財産管理用の信託口口座へ入金する

ここからは具体的な内容について解説していきます。

1.買主を見つける

不動産の売却を検討する際、多くの場合は不動産仲介会社に依頼して媒介契約を結び、買主を探してもらう方法が一般的です。

自身で買主を探すことも可能ですが、物件情報の告知、内覧の手配、価格交渉、契約手続きなど、多岐にわたる業務に時間と労力がかかるため、専門的な知識や経験を持つ不動産仲介会社のサポートがあることで、効率的かつスムーズな売却につながる可能性があります。

2.買主と売買契約を締結する

買い手が見つかったら、受託者が売買契約を締結します。

家族内でのトラブル防止のために、事前に委託者や家族へ契約を締結する旨を伝えておきましょう。

3.買主へ不動産を引渡し売却代金の受領、所有権移転登記を行う

買主へ不動産を引き渡すと同時に売却代金を受け取り、司法書士へ所有権移転登記を依頼します。

4. 売却代金は財産管理用の信託口口座へ入金する

不動産の引渡しで受領した売却代金は財産管理用の信託口口座へ入金します。

なお、不動産を家族信託する方法や税金、メリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「不動産を家族信託したい」と考えている方は、こちらも併せてご覧ください。

不動産を家族信託する方法は?税金、売却時の注意点を徹底解説!

不動産を家族信託すると、親(所有者)が認知症になっても、売却や運用などを柔軟に行えます。では、手続きはどのように進めるのでしょうか?税金はどうなるのでしょうか?本記事で詳しく解説します。

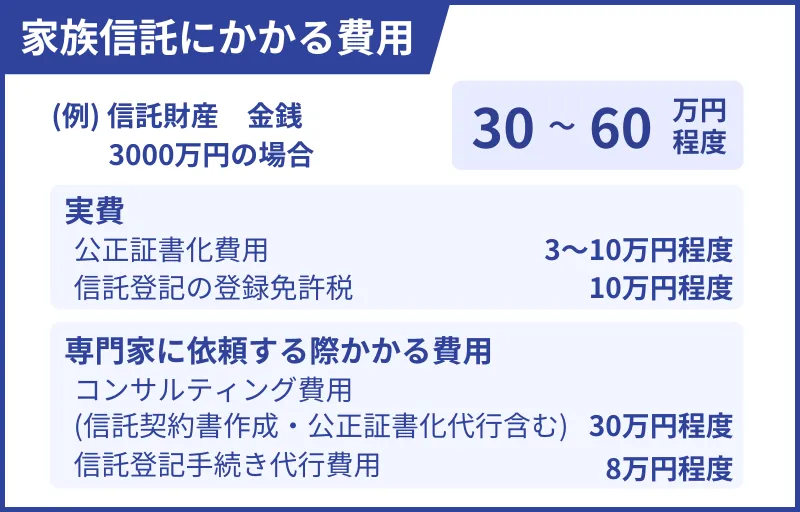

家族信託を利用した際にかかる費用

実際に家族信託を専門家に依頼する場合にかかる費用は、一般的なご家庭で30〜60万円前後 が目安です。

この費用の中には、専門家に対して支払う費用と、実費(専門家に依頼しなくてもかかる費用)が含まれています。

不動産3000万円を信託財産とした場合の費用の目安は以下の通りです。

家族信託と比較されがちな成年後見制度では、司法書士をはじめとした専門家が後見人に選任された場合、先述のとおり後見人への報酬が発生します。

後見人への報酬は、原則として本人が亡くなるまで続くため、最終的な費用としては家族信託よりも高くなる可能性が高いでしょう。

以下の記事では、家族信託でかかる費用の内訳を詳しく解説しています。

家族信託の費用についてより詳しく知りたい方は、こちらも併せてご覧ください。

家族信託の費用はいくら?相場と内訳、安く抑える3つのコツを徹底解説!

家族信託の費用は信託内容によって異なりますが、一般的には30万円~60万円程度が相場です。本記事では家族信託の費用の内訳や具体的なシミュレーション、安く抑えるコツを詳しく解説します。

認知症対策をお考えの方へ

認知症による不動産のお困りごとはありませんか?

「認知症の家族の不動産、どうすれば良い?」「成年後見制度と家族信託、どちらが良い?」など、誰に相談すれば良いか悩んでいませんか?

年間数千件

のご相談に対応している「おやとこ」が、あなたの疑問や不安に寄り添い、解決策をご提案します。

まずは無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する

不動産売買取引においては「意思確認」がとても重要

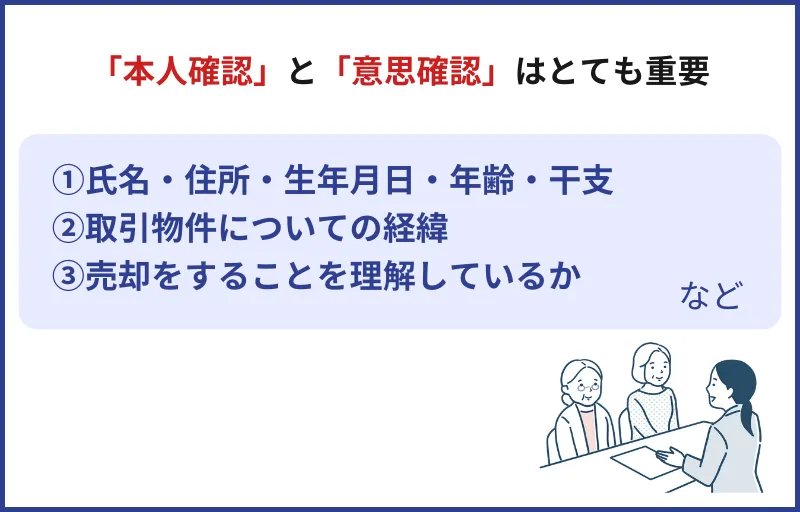

不動産売買取引においては、「判断能力」の有無によって左右されてしまいますので、「本人確認」や「意思確認」はとても重要です。

ここでは、「本人確認・意思確認」について、誰が誰に対して行うのかを詳しく解説します。

登記のための「本人確認・意思確認」は司法書士が対応

不動産を売買した際、売買によりその不動産の所有権が移転したことを示すための登記がなされます。

この登記手続きは、司法書士が行う仕事です。

司法書士は登記すべき事実が実際にあったことを確認するために、決済(引渡し)の場に同席し、当事者間で不動産の売買が完了したことの確認を行います。

決済(引渡し)に同席をした司法書士は、売買における最終的な確認として、当事者に「本人確認・意思確認」といった手続きを行います。

売主である所有者への本人確認と意思確認

- 本人確認:本当にその場に同席している方が「売主本人であるか」を確認する

- 意思確認:売却予定の不動産について「本当に売却する意思があるか」を確認する

なお、不動産売買の一連の手続きを代理人に依頼している場合でも、この「本人確認・意思確認」の手続きだけは本人が直接対応しなければなりません。

意思確認の際には、生年月日・年齢・干支・取引についての経緯、売却をすることを理解しているかなどの確認が行われます。

売主である所有者本人が認知症などにより、司法書士による「意思確認」の際に売却にかかる意思を明確に表示することが難しい場合には、代理人が売買契約を締結した後であっても、最終的には不動産を売却することはできないのです。

このように、不動産売買に関して代理人が手続きを進めていても、売主である所有者への「本人確認・意思確認」は必須 であり、これをクリアできなければ最終的に不動産を売却することはできないということになります。

この場合は法定後見人を裁判所に選任してもらい、後見人が法定代理人として契約をしない限り、有効な契約にはならないのです。

家族信託であれば本人確認・意思確認は「受託者」へ行う

家族信託をした不動産を売却する場合の「本人確認・意思確認」についての手続きはどうなるのでしょうか。

不動産を信託し、その信託契約の中で受託者(財産を預かる者)に不動産を売却する権限を与えた場合には、以後は受託者が単独で 不動産の売却をすることができます。

この場合、「受託者=売主本人」として扱われますので、登記に関する司法書士の「本人確認・意思確認」も受託者に対して行われることになります。

このように、不動産を信託財産としていた場合には、受託者が売却に関する一連の手続きを全て行うことができるようになります。

家族信託であれば、もともとの所有者である委託者の判断能力の状態にかかわらず 、不動産の売却は可能となります。

認知症となった方の不動産を売却する際の「よくある質問」

これまでの内容と重複する部分もありますが、正しく理解できているか振り返ってみましょう。

Q1.認知症と判断されると、家は売れませんか?

A1.認知症と診断されたことで、必ずしも家を売れなくなるとは言い切れません。

認知症の進行度合いや症状は人それぞれであり、売買契約の内容を理解し、判断能力が十分あるとみなされた場合は、売買契約ができる可能性があります。

ただし、判断能力を失っていると判断された 場合、成年後見制度を活用しない限り、不動産の売買はできません。

また、不動産売買のプロセスは長期に及びます。

そのため、売買契約締結時には判断能力を有していたとしても、決済・引渡しの時点までに認知症が進行し、判断能力を失っていると判断された場合、所有権移転登記の手続きができず、最終的に売買が不可能になるケースがあります。

これは、登記手続きの際には、売主本人の最終的な意思確認が重要となるためです。

Q2.軽度の認知症であれば、不動産売買はできますか?

A2.認知症と診断されても、初期・軽度の場合は不動産売買ができる可能性があります。

具体的には、認知症でも売主である所有者が判断能力を有しているとされ、自分で意思決定ができると認められる場合です。

ただし、認知症は人によって症状が異なるため、「軽度」といっても一概に判断能力があると認められるわけではない 点には注意が必要です。

認知症と診断されてから、または判断能力が低下してしまってからでは、対応が難しくなる場合があります。

まずは、お早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や最適なタイミングを徹底解説

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。

親の不動産売却を考えている場合は、専門家へ相談を

不動産売却には、売買契約の締結から不動産の引き渡し・売買代金の支払い等の流れがあり、本人の「判断能力」の有無が重要になります。

不動産の取引は、状況によって年数のかかる場合があります。

とくに相続対策も行う場合は、取引に年数のかかるケースもあるでしょう。

不動産を売却する際の手続きについて不安なく進めたい場合、家族信託など事前の対策をしておくことで、年数のかかる計画でも安心して進めることができ、取引の継続における不安要素が少なくなります。

高齢の親がおり、「いずれ不動産取引の可能性がある」、「自宅を売却する時点での判断能力に不安がある」という場合は、家族信託の活用も検討してみると良いでしょう。

まずは、家族信託の専門家に気軽な相談をしてみてはいかがでしょうか?

認知症対策をお考えの方へ

認知症による不動産のお困りごとはありませんか?

「認知症の家族の不動産、どうすれば良い?」「成年後見制度と家族信託、どちらが良い?」など、誰に相談すれば良いか悩んでいませんか?

年間数千件

のご相談に対応している「おやとこ」が、あなたの疑問や不安に寄り添い、解決策をご提案します。

まずは無料相談

をご活用ください。

無料で相談する

無料で相談する