家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分けて管理する必要があります。

そのため、金銭の信託を受けた場合や信託された不動産から賃料が生じる場合、受託者は自身が普段使用している口座とは別の信託用の口座を開設し、そこで信託された金銭などを管理していくことが望ましいとされているのです。

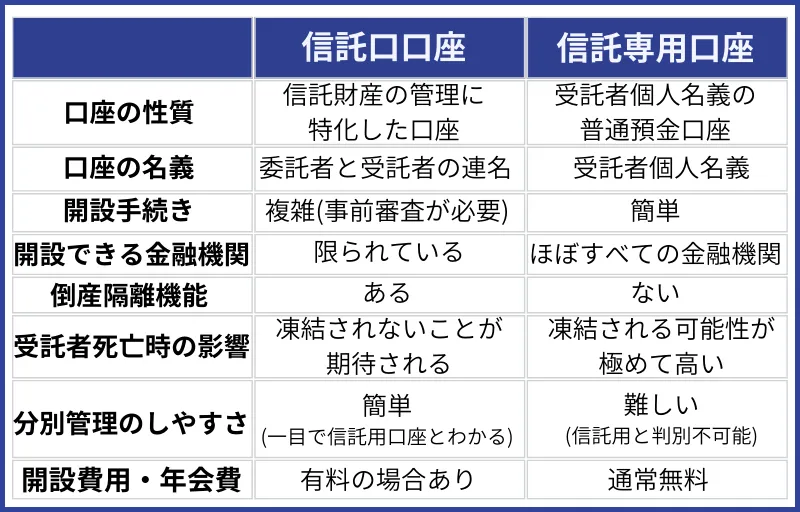

家族信託で用いられる口座には、信託口口座と信託専用口座の2種類があります。

この記事では信託口口座・信託専用口座の特徴や口座の開設方法、開設するメリットやデメリットなどについてご紹介します。

要約

- 家族信託では受託者名義の専用口座の開設が必要

- 家族信託で信託用の口座を開設すれば、親が認知症になっても財産管理を継続できる

- 家族信託で信託した金銭を管理する口座には「信託口口座」「信託専用口座」がある

- 基本は信託口口座、場合によっては信託専用口座

- 信託口口座を開設する際は、金融機関ごとに取り扱いが異なるので事前確認が必要

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

信託に用いられる2種類の口座

家族信託に用いられる口座には、「信託口口座 」と「信託専用口座 」の2種類があります。

受託者が信託財産を分別管理するための口座である点は共通していますが、その機能や開設手続きには違いがあります。

それぞれの口座の特徴を確認していきましょう。

信託口口座(信託勘定口座)

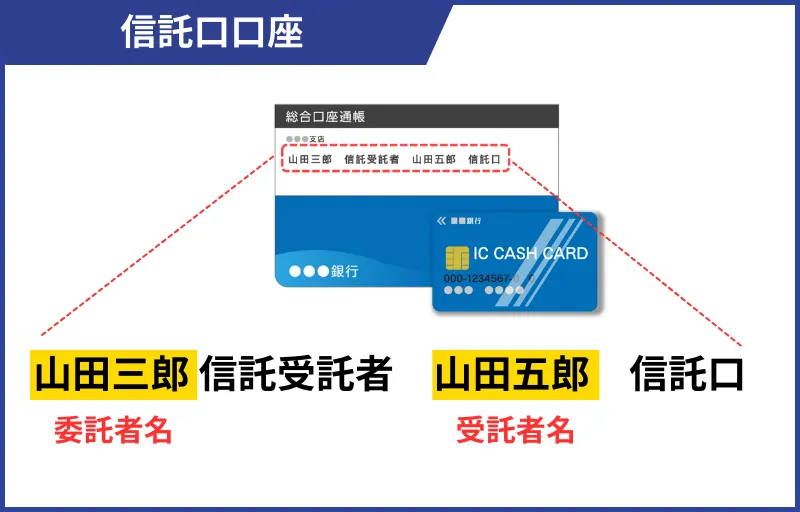

信託口口座は信託勘定口座とも呼ばれ、信託財産を管理するために開設された口座のうち口座名義人の表記に「信託の受託者である旨」が明記されているものを指します。

信託口口座の大きな特徴は、倒産隔離機能 を有していることです。

倒産隔離機能とは、信託財産を受託者・委託者の個人財産とは切り離された別の財産として扱うことで、委託者・受託者の破産や差し押さえの影響から守る効果を指します。

信託口口座の通帳は口座名義人の表記に「委託者」「受託者」が連名で明記され、一目で家族信託用の口座であることがわかります。

そのため、信託口口座にある財産 は信託財産であること、つまり受託者の個人財産ではない ことを第三者に容易に示すことができるのです。

信託口口座には、受託者が死亡した際でも受託者の相続手続きをせずに、 家族信託契約の内容に基づき、 解約等の手続きを可能にする効果が期待されます。

また、金融機関の判断にもよりますが、受託者の破産や差し押さえによる影響を受けないとされています。

その一方で、信託口口座は普通口座に比べ、開設するハードルが高い口座です。

信託口口座を取り扱う金融機関は少しずつ増えてきていますが、普通口座と比較すると、いまだに開設できる金融機関は限られています。

さらに、信託口口座に対応している金融機関でも開設には事前審査を受ける必要があったり、手数料や年会費がかかったりすることが多く、普通口座と比べて開設にお金もかかる可能性が高いです。

信託専用口座(受託者名義の普通口座)

受託者名義の普通口座を、家族信託専用の口座として使うことも可能であり、信託専用口座 とも呼ばれています。

信託口口座と異なり、開設に特殊な手続きをする必要がなく、手数料や年会費もかかりません。

普通口座は多くの金融機関が開設に対応しているため、受託者自身が使い勝手の良い銀行を選んで利用できるのも大きな利点といえるでしょう。

しかし、受託者個人名義口座にも注意点があります。

受託者の固有財産と信託財産の分別が信託口口座を利用する場合に比べ難しいうえに、受託者個人名義口座は普通口座であり、倒産隔離機能は有していません。

信託財産は、受託者の他の固有財産と同じく、受託者の死亡や破産、差し押さえの影響を受けます 。

また、通常の口座名義と同様の記載がされるため、通帳を見ただけでは信託財産を管理するための口座・通帳とは判別できません。

信託された財産と受託者自身の固有財産が混ざってしまわないよう管理に注意が必要です。

具体的には、受託者個人名義口座を開設する際に併せて、 その口座が家族信託のために開設されたことを示すために口座指定書を作成するか、家族信託契約書に口座の情報を記載 します。

口座指定書・家族信託契約書には以下の情報を記載します。

- 口座の「金融機関名」「支店名」「種類」「口座番号」「口座名義人」などの情報

- 上記の口座を信託口口座として扱う旨

ここまでご紹介した2種類の口座の相違点をまとめた表がこちらです。

家族信託で信託口口座を利用するメリット

家族信託の財産管理を行うための口座は大きく分けて2種類あることをご紹介しました。

まずは「信託口口座」を利用するメリットを詳しく見ていきましょう。

財産の分別管理が容易

信託口口座にある財産は「信託財産」として扱われるため、受託者の固有財産ではないことが外形上明らかです。

信託財産であることが明確化されるので、分別が容易と言えるでしょう。

信託財産が受託者の財産に混ざってしまうことを回避できる点も安心です。

受託者が破産・差し押さえられても信託財産を守ることができる

信託口口座を開設せずに信託財産を管理しているうちに受託者が破産した場合、信託財産はどうなるのでしょうか。

受託者の個人財産と信託財産の区別がつかず、本来は受託者の固有財産ではない信託財産が差し押さえられてしまうかもしれません。

しかし、信託口口座で信託財産を管理していた場合は違います。

前述の通り、信託口口座にある財産は「信託財産」であり、「受託者の固有財産ではない」ことが明らかです。

最終的には金融機関の判断に委ねられますが、信託口口座の倒産隔離機能により受託者が破産しても「信託財産」は差し押さえから守られることが期待できるのです。

受託者が死亡しても信託財産を守ることができる

繰り返しになりますが、信託口口座の財産は「受託者の固有財産ではない」ことが明確です。

そのため、信託口口座に管理されている財産は受託者の相続人に相続されません。

受託者の相続人に「信託財産も相続財産の一部である」といった主張をされるリスクから信託財産を守ることができます。

また、信託口口座には受託者が死亡しても口座が凍結することを防ぐ効果が期待されます。

受託者に死亡などのアクシデントが起きた際に備えて受託者の後継者(これを「後継受託者」といいます)を決めておけば、口座の管理の引継ぎもスムーズに行うことが可能です。

ちなみに、受託者が死亡し後継受託者が定まっていなかった場合は、後継受託者を指定してその者に管理を引き継ぐことになります。

後継受託者が決まるまでの間は、口座の利用ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。

家族信託で信託口口座を利用するデメリット

利用者にとってはメリットの大きい信託口口座ですが、信託口口座を開設・管理する金融機関にとっては、信託法・信託契約の内容に従って契約がなされているかなどの確認に手間と時間をかける必要があります。

以上の背景をふまえ、「信託口口座」を利用するデメリットも詳しく見ていきましょう。

信託口口座の開設に時間と費用がかかる

信託口口座は通常の口座に比べて、非常に特殊な口座です。

印鑑や戸籍謄本などの書類提出や、金融機関による信託契約の内容審査などの手間と時間がかかります。

また、金融機関によって口座開設の手数料として数万円程度の費用がかかり、さらには口座管理費として年会費が定められているケースもあります。

信託口口座を開設できない金融機関もある

現時点では、全国すべての金融機関で信託口口座を開設できるわけではありません。

開設ができる金融機関でも、支店ごとに取り扱いが異なる場合があります。

信託口口座を開設できる金融機関が近隣にあるかどうかの確認だけでなく、開設後の入出金の際に、足を運ぶことができる場所であるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

家族信託で信託専用口座を利用するメリット

次に「信託専用口座」を利用するメリットを詳しく見ていきましょう。

開設する金融機関の選択肢が多い

信託口口座と違い、あくまでも「普通口座」であり多くの金融機関で取り扱っています。

普段から馴染みのある金融機関で通常通り簡単に開設することができ、居住エリアによって不便が生じることもほとんどありません。

金銭の預入・引出をATMで行うことができる点も手軽で便利です。

ネットバンクの利用を選択肢に入れられることも大きなメリットと言えるでしょう。

金融機関が課す条件がない

信託専用口座は「普通口座」であるため、信託口口座と違って特別な事前審査や手続きを経ずに口座を開設することが可能です。

費用も時間もかからず、スムーズに開設することができます。

家族信託で信託専用口座を利用するデメリット

「信託専用口座」は手軽で利便性が高い反面、あくまでも通常の「受託者名義の普通口座」であることを忘れてはいけません。

信託口口座とは異なり信託法に則った取り扱いをされることがないという点に注意が必要です。

以上をふまえ「受託者名義の普通口座」を利用するデメリットも詳しく見ていきましょう。

受託者が破産した場合、財産が差し押さえられる可能性がある

信託専用口座には倒産隔離機能がありません 。

信託専用口座だとしても外形上は受託者個人の名義で作成された普通口座にすぎず、その口座にある財産は受託者本人の財産として取り扱われます。

よって、万が一受託者が破産したり個人の債務(借金等)が支払えないといった場合、「受託者名義の普通口座」にある信託財産が差し押さえられてしまう可能性があるのです。

差し押さえを回避するには、金融機関に対し口座に入っている財産が信託財産だと立証する必要があります。

また、口座の情報と「口座が信託専用口座である」という記載のある口座指定書や信託契約書が証拠としてあれば認められる可能性もあります。

ただ、その判断も含めて金融機関の対応によるため、立証すれば必ず差し押さえを避けられるとは限りません。

受託者が死亡した場合、口座が凍結する

通常、口座の名義人が亡くなると、その口座は凍結されてるため、「受託者名義の普通口座」も同様、名義人の死亡につき凍結されてしまいます。

口座内の金銭が信託財産であるかどうか、金融機関では把握することができないからです。

そして、口座解約のための相続手続きが必要となります。

具体的には、まず法定相続人が「受託者名義の普通口座」の金銭を払い戻しを行い、その後、受託者死亡後に財産管理を行う「後継受託者」に金銭を引き渡します。

このように、口座が凍結すると相続人の協力を得ないと解除することができません。

万が一、法定相続人が「受託者名義の普通口座」にある金銭を遺産の一部だと主張した場合は、裁判などを通じて、金銭の返還請求をしなければならない等のトラブルに発展する可能性もあるのです。

基本は信託口口座、場合によっては信託専用口座

ここまで信託口口座と信託専用口座について、それぞれの特徴やメリットデメリットをご紹介してきました。

「口座の違いはわかったけれど、どちらの口座を開設するのがいいんだろう?」と迷う方もいらっしゃることでしょう。

結論から申し上げると、家族信託の際に用いる口座は、信託口口座が基本 です。

信託口口座を用いて財産管理した方が、「受託者の固有財産」と「信託財産」の分別管理が容易ですし、受託者に死亡や破産などのアクシデントが起きた際にも財産を守りやすいためです。

財産と安心を守るための家族信託ですから、より信託財産を守る効果への期待が高い信託口口座を選択するのがよいでしょう。

反対に、信託口口座を開設するのが難しい場合は、信託専用口座を選ぶとよい でしょう。

信託口口座は開設に対応している金融機関もまだ少なく、開設に時間がかかります。

「 受託者や委託者の居住エリアには信託口口座を開設できる銀行がない 」

「 委託者の意思能力がどんどん低下していて、急いで手続きを済ませないといけない 」

上記のように、委託者・受託者の状況次第では、信託口口座を選べないこともあります。

そんな場合は、信託専用口座を開設した上で、口座指定書を作成するなど「 口座が信託用である」と示すために必要な手続きを行いましょう。

家族信託で信託口口座を開設する金融機関を選ぶポイント

それでは、家族信託で信託口口座を開設する際、どのように金融機関を選んだら良いのかポイントを見ていきましょう。

家族信託の取り扱いがあるか

家族信託は比較的新しい制度であることから、すべての金融機関で取り扱いがあるわけではありません。

普段から馴染みのある金融機関で開設ができれば良いですが、必ずしも信託口口座の開設ができるわけではない点に注意し、金融機関への確認を行いましょう。

受託者にとって利便性があるか

家族信託後、受託者は委託者の治療費や生活費を捻出するため、日常的に信託財産の入出金をすることになります。

その際に、毎回手間とならないよう、主に以下のような点を確認しておくと良いでしょう。

- 近隣の金融機関で入出金ができるか

- 24時間、入出金ができるか

- ATMは使えるか

こちらの記事では、家族信託に対応している金融機関を紹介しています。

家族信託ができる銀行はどこ?信託口口座が開設できる銀行、手続きの流れを開設

銀行の家族信託は、銀行が受託者となり財産管理を担う「商事信託」です。本記事では一般的な家族信託との具体的な違いや、銀行の家族信託を利用するメリット・デメリットから信託口口座を開設できる銀行一覧をまとめました。

各信託口口座の開設方法

続いてそれぞれの信託口口座の開設の方法や注意点についてご紹介します。

信託口口座開設の流れ

信託口口座は特殊な口座であるため、普通口座に比べ開設までに必要な手続きが複雑です。

ここでは、信託口口座開設までの流れをご紹介します。

実際の手続きは開設する金融機関ごとに異なりますが、一例としてご覧ください。

信託口口座開設の手順

- 信託契約書の案文を作成

- 案分を事前に金融機関に持ち込んで事前審査を依頼

- 承認が下りたら信託契約書を公正証書化

- 出来上がった公正証書を持ち込んで開設手続き

<必要書類(例)>

・公正証書で作成し、信託勘定口座を開設する金融機関がチェックした信託契約書

・本人確認書類(例:戸籍謄本、住民票)

・印鑑(受託者個人の印鑑で問題ない、信託用の特殊な印鑑である必要はない) - 開設(場合によっては手数料の発生)

信託口口座開設の際の注意点

信託契約書を作成する段階で、信託勘定口座を開設する金融機関のチェックを受ける

信託内容や委託者と受託者の関係性などについて審査を受けます。

仮にチェックを受けていない信託契約書で信託口口座の開設を願い出た場合、契約内容が口座開設の基準に満たない箇所がある場合など、開設不可となる可能性があります。

信託口口座の開設に対応しているのは一部の金融機関のみ

信託口口座の開設に対応している金融機関は、一部のみとなります。

また、口座の特殊性から金融機関によっては、信託口口座の開設に手数料が発生することがあります。

信託契約書は「公正証書」により作成する必要がある

法的に家族信託契約は私的契約でもスタート可能ですが、信託口口座を開設する場合、口座開設の根拠として金融機関に提示する契約書であるため、公正証書での作成が求められます。

また、開設には戸籍謄本や住民票などの本人確認書類も必要です。

信託口口座に対応している金融機関一覧は、こちらでご確認頂けます。

家族信託ができる銀行はどこ?信託口口座が開設できる銀行、手続きの流れを開設

銀行の家族信託は、銀行が受託者となり財産管理を担う「商事信託」です。本記事では一般的な家族信託との具体的な違いや、銀行の家族信託を利用するメリット・デメリットから信託口口座を開設できる銀行一覧をまとめました。

受託者個人名義口座開設の流れ

受託者個人名義口座を信託専用口座として用いるには、2種類の方法があります。

新しく受託者個人名義口座を開設する

1つ目の方法は、新しく受託者個人名義口座を開設する方法 です。

こちらの方法で必要な手続きは通常の個人口座を開設する手続きと同様です。

普段から利用している金融機関にて、追加で口座を開設できれば利便性も良いでしょう。

ただし、昨今は金融機関の対応もかなり厳しくなっています。

個人口座を開設する際に、その用途や同じ金融機関に複数の個人口座を持つことが難しくなっていることもあります。

すでに口座がある金融機関の場合、家族信託用の口座だとしても新たに開設させてもらえない可能性がありますので注意が必要です。

すでに持っている受託者個人名義口座を利用する

2つ目の方法は、今お持ちの受託者個人名義口座を信託専用口座として利用する方法 です。

今お持ちの銀行口座の中で、利用のしやすさや居住エリアの観点から信託専用口座に適しているものがある場合、その口座で管理されている受託者の固有財産をすべて別の場所に移し、その銀行口座を一度空にしてしまえば信託専用口座としてお使い頂けます。

新しく銀行口座を開設する手間をかけずに済むのが利点です。

ただ、受託者の固有財産が入ったままでは「信託財産」と「受託者の固有財産」の分別管理ができません。

銀行口座に入っている受託者の固有財産が少しでもある場合、受託者の固有財産を移動し保管する別の場所が必要となります。

手持ちの銀行口座に受託者の固有財産が保管されていて移動が大変な場合や、受託者の固有財産の移動先がない場合は、信託専用口座を新しく開設する方がスムーズかもしれません。

家族信託で用いる口座の開設手続きについて、こちらの記事でも紹介しています。

信託口口座の開設前に金融機関へ確認を

ここまで「信託口口座」「信託専用口座」についての特徴、開設方法や注意点などを解説してきました。

信託口口座は、一般の口座と比べ特殊な口座 です。

そのため、金融機関によって開設の可否の判断が分かれるほか、開設に必要な書類や手数料についても差があります。

口座開設には確認事項の厳格化という流れもありますので、事前に各金融機関に確認をとり、事前に説明を受けておく方が安心です。

また、家族信託をサポートしてもらっている専門家がいる場合は、専門家から金融機関に確認をしてもらうと良いでしょう。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する