家族信託の受託者は、信託された財産の管理・運用・処分などの信託事務の対価として、「信託報酬」 を受け取ることができます。

しかし、家族信託では親から子へ財産を信託するケースが大半であり、報酬を発生させないケースも多くあります。

この記事では、家族信託における受託者の「信託報酬」について、報酬額の目安や税務上の注意点などについてわかりやすく解説します。

要約

- 受託者は、財産管理などの信託事務の対価として「信託報酬」を受け取ることができるが、家族信託契約書にその内容について規定しておく必要がある

- 家族信託契約書に信託報酬の規定がない場合、受託者は無報酬になるため注意が必要

- 信託報酬の目安は、家庭裁判所で定める成年後見人の報酬を参考に、約2~6万円程が一般的

- 収益不動産がある場合は月額賃料収入の5~10%程が目安だが、業務内容を考慮して報酬額の設定をすべき

- 受託者が信託報酬を年度内に20万円以上受け取った場合、確定申告を行う必要がある

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

目次

契約書に記載すれば「信託報酬」を受け取ることができる

信託法第54条には次のような定めがあり、家族信託の受託者は、信託事務の対価として「信託報酬」を受け取ることができます。

《信託法54条》

「受託者は、(中略)信託行為に受託者が信託財産から信託報酬(信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができる。」

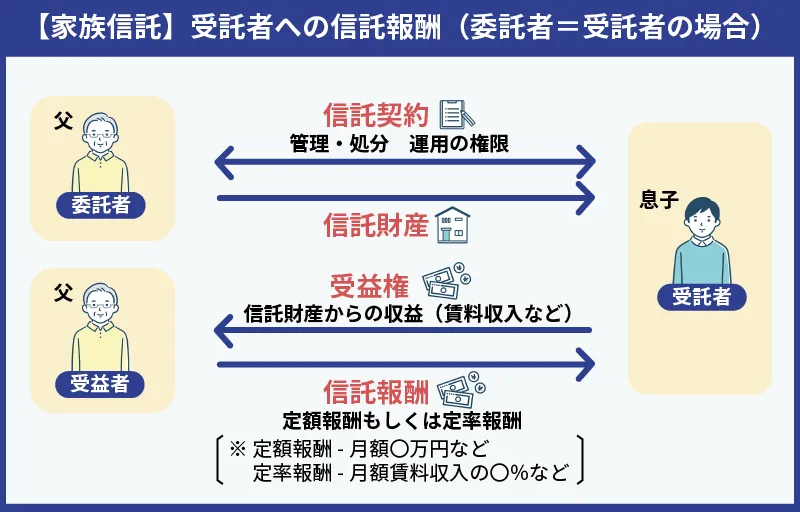

家族信託では、家族の誰かが受託者となる場合が多いため、受託者の報酬なしで契約をするケースが大半ですが、受託者が抱える負担も考えて報酬を設定する場合もあります。

ただし、信託報酬の定めを設定するためには、家族信託契約書に「信託報酬を受ける旨の定め」を記載する必要があります。

月額で信託報酬を受け取る場合の文言例としては、

また、収益を生む不動産を信託した場合など、定額ではないケースでは、

以上のように定めることもできます。

報酬額の設定には、月額、年額などの定額報酬、信託財産から得た利益のうちの一定割合を報酬とする定率報酬などの方法があります。

どの方法であっても、信託報酬を支払う場合には、家族信託契約書の中で報酬を支払う旨の文言の記載が必要 です。

とくに、自身で家族信託の契約書を作成する場合など、家族信託契約書に信託報酬の定めがない場合、無報酬となりますので、契約内容には特に注意しましょう。

家族信託の契約手続きを自分で行う方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説

家族信託を自分で手続きすることは可能ですが、法律や税金の専門知識がなければ、信託自体が無効になったり、親族間トラブルに発展したりなどのリスクが発生する可能性が高まります。本記事では、家族信託を自分でやる手続きについて、法律や税金の観点からも詳しく解説していきます。

家族信託の信託報酬の目安と注意点

この章では、家族信託における信託報酬額の目安や、受託者が信託報酬を受け取る際の税務上の注意点などについて詳しく解説をします。

1. 家族信託における信託報酬額を決める際の目安は?

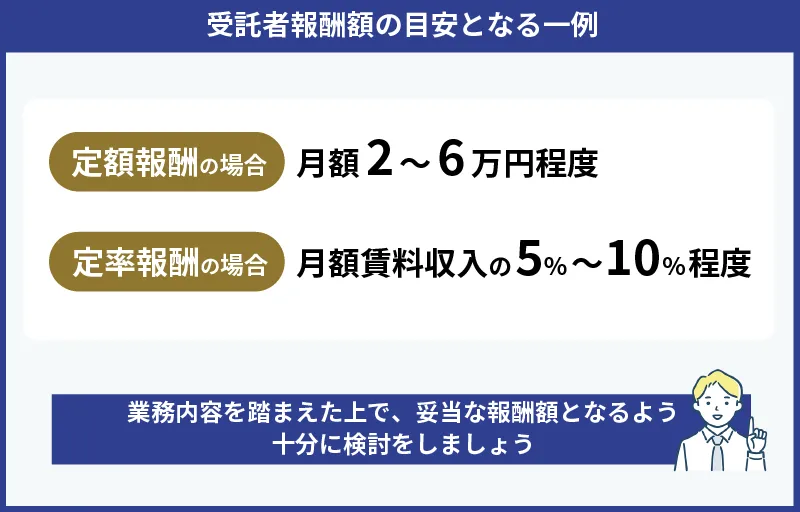

信託法では、家族信託における信託報酬額の上限や下限は決まっていないため、いくらで設定するのかは当事者の自由となります。

そこで、報酬額を決める際の目安として一般的に考えられているのが、家庭裁判所が定める成年後見人の報酬額である「月額2〜6万円程度」という金額です。

これは、信託された財産の管理など、受託者の役割が成年後見人と似ていることを根拠としています。

一方、収益を生む不動産を信託した場合など、「月額として信託財産から生じる収益の〇%」といった定率で報酬を決める際には、不動産管理会社に管理などを委託した際にかかる管理手数料である「月額賃料収入の5~10%程度」 を目安とすることが一般的です。

定額報酬の場合:月額2〜6万円程度

定率報酬の場合:月額賃料収入の5~10%程度

「自主管理型」で管理をしている場合においての信託報酬額は、目安となる月額賃料収入の5~10%程度としても一般的な範囲内と言えそうです。

上記の金額はあくまでも目安であり、必ずしもこの範囲内でという理由はありませんが、金額は業務内容を踏まえた上で十分に検討しましょう。

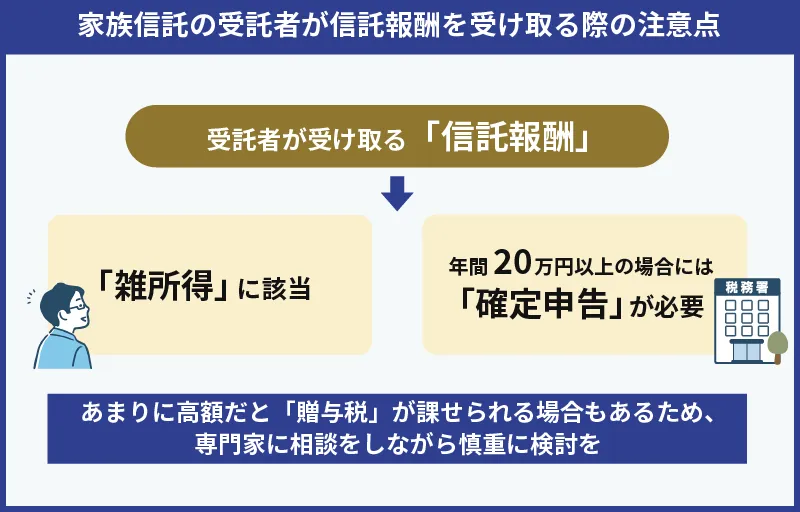

2. 信託報酬を受け取る場合の税務上の注意点

「管理委託型」にて管理手数料5%で不動産管理会社へ管理を委託している場合、管理業務を全て任せているにもかかわらず、受託者が10%の信託報酬を受け取る設定などにしてしまうと、税務署から報酬を貰いすぎているという指摘を受けてしまうことも考えられます。

そのほか、金額によっては家族間でトラブルになってしまうケース もあります。

贈与とみなされてしまうと贈与税が課せられる場合もある ため、税理士などの専門家にも相談しながら慎重に報酬額を決めることが重要です。

また、受託者が信託報酬を受け取る際には「雑所得」 に該当するため、年間20万円以上受け取る場合には確定申告と所得税の納税が必要ですので、忘れないようにしましょう。

家族信託の手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

家族信託の手続きガイド|進め方、信託財産別の手続き、必要書類を解説

家族信託の手続きは、家族会議→家族信託契約書の作成→信託口口座開設など信託の準備、という流れで進めていきます。本記事では、家族会議から信託開始までの全体の流れと、信託財産ごとに必要な詳細の手続きについてわかりやすく解説していきます。

家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、

無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」

「具体的に何をしたら良い?」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する

受託者への信託報酬は経費として認められる?

家族信託における信託財産が収益物件のみだと、不動産賃貸管理事業に相当する信託報酬を経費として認められる可能性があります。

しかし、老後資金や自宅など、他の財産も含まれているときには、全額を経費として認められることはかなり難しい でしょう。

また、受益者と受託者が同一の生計となっている場合には、不動産事業所得等に係る必要経費として認められないため、経費として計上するとなると、別生計の親族を受託者にする必要があります(所得税法56条)。

いずれにしても、年度ごとに確定申告が必要になるので、事前に税務署や家族信託に詳しい税理士などへ相談をしておくとよいでしょう。

家族信託の費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

家族信託の費用はいくら?相場と内訳、安く抑える3つのコツを徹底解説!

家族信託の費用は信託内容によって異なりますが、一般的には30万円~60万円程度が相場です。本記事では家族信託の費用の内訳や具体的なシミュレーション、安く抑えるコツを詳しく解説します。

信託報酬を生前贈与の代わりの手段として活用を検討してみる

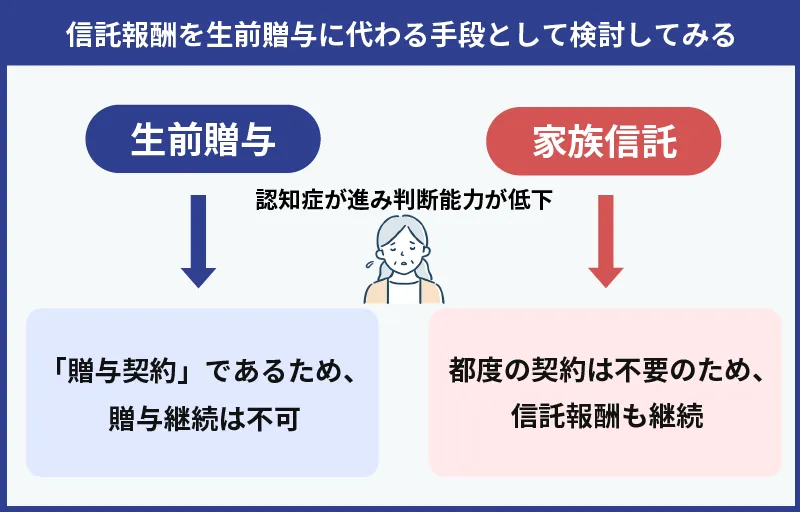

家族信託では、信託報酬を生前贈与の代わりの手段 としての活用も可能です。

本来、生前贈与は、贈与の度に贈与する者(親)と贈与を受ける者(子)との間で「贈与契約」を締結する必要があります。

この贈与契約はあくまでも「契約」であるため、贈与をする者(親)が認知症などになり判断能力が低下してしまった後は、贈与をすることができなくなります。

では、家族信託を活用すれば、受託者の権限で生前贈与を継続することができるのでしょうか?

これは受託者としては義務違反に当たるので、継続することはできません 。

受託者の判断で信託された財産から贈与することは、信託財産を減少させる行為であり、信託法上で定める受託者の管理義務に反することになるためです。

一方、信託報酬を定めて受託者への資金移動をする場合、都度の契約は不要となるため、仮に判断能力が低下した後においても受託者に報酬を支払い続けることができます 。

とくに今後は税制改正により、相続税と贈与税の一体化の議論が進められる傾向が続いた場合、相続税対策の中心となる生前贈与の縮小も想定されます。

そのため、受託者への信託報酬を結果として生前贈与の代わりに活用する方法は、今後さらに有効となっていく可能性があります。

ただし、本来の受託者報酬の趣旨は税金対策ではなく、あくまでも「信託事務の処理の対価」であるため、実際の業務量とのバランスには注意しましょう。

まとめ:経験豊富な専門家に相談をして慎重に検討すべき

この記事では、家族信託における受託者の「信託報酬」について、報酬額の目安や税務上の注意点などについて解説しました。

家族信託を安定的に利用するため、また、相応の報酬を与える目的や生前贈与の一つの手段として、記事内で紹介した内容をぜひ参考にしてみて下さい。

また、家族信託契約書への記載内容については慎重に検討する必要があるため、家族信託の経験が豊富で実績の多い専門家へ相談をしましょう。

家族信託について

お悩みの方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談

を受付中です。

「家族信託の信託報酬額の目安について詳しく知りたい」

「信託報酬についての注意点があれば教えて欲しい」

などお気軽にご相談ください。

年間数千件

のご相談に対応中。 サービス満足度96%

の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

無料で相談する

無料で相談する