皆さまは、ニュースなどで2025年問題について耳にしたことはありますでしょうか?

これは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入し、社会保障費の負担増加や人材不足が深刻化する問題のことをいいます。

それにより、後期高齢者の人口は約2,200万人まで増加し、後期高齢者の数は日本の人口の約18%(約5人に1人)になるとの推計となっています。

その中には、頼れるご家族がいない方や、身寄りがいても万が一の時のことを誰かに任せられない方が多くいらっしゃいます。

そうした課題を解消する1つの手段として、死後事務委任契約 があります。

今回の記事では、死後事務委任契約でできること、費用、手続きの流れ、検討すべき人の特徴、注意点などを徹底解説します。

要約

- 死後事務委任契約は死後の事務をあらかじめ受任者に依頼する契約のこと

- 遺言や任意後見ではできないことが、死後事務委任契約でカバーできる

- 死後事務委任契約は、判断能力があるうちに契約していないと無効になる

- 死亡や解除については、トラブルにならないよう特約で定めておく

- 死後事務委任契約を検討するなら、実績豊富な専門家を選んで相談しましょう

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

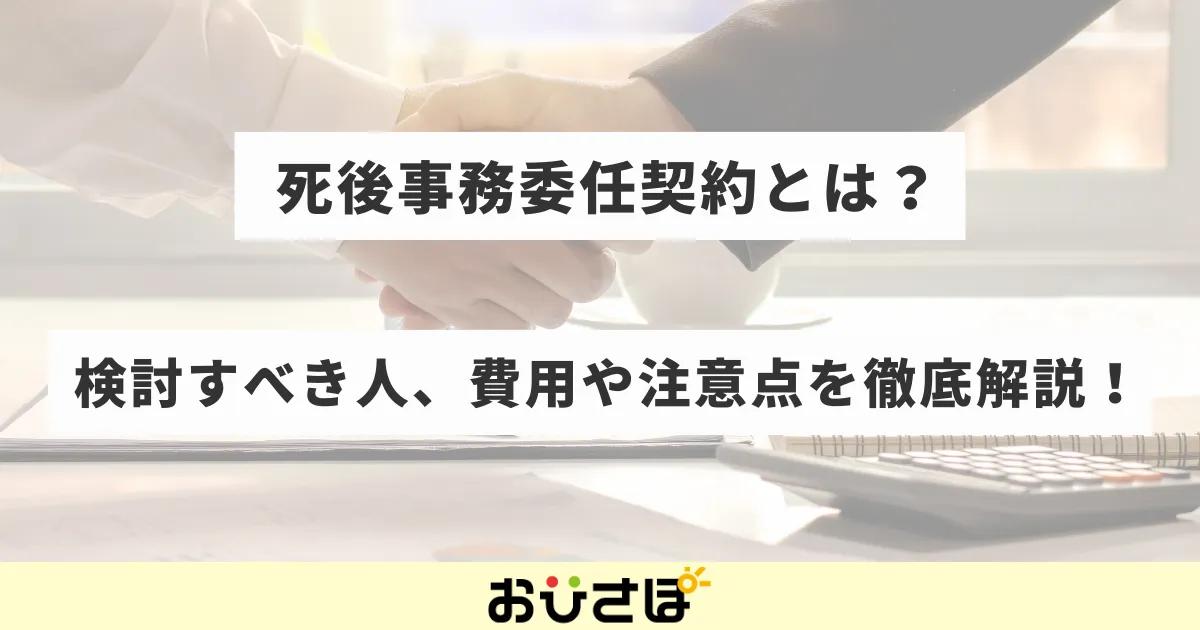

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者の希望に添って、死後に行わなければならない事務や整理を、あらかじめ受任者に依頼して決めておく生前契約 です。

人が亡くなると、例えば以下のような手続きが生じます。

- 葬儀の手配、葬儀後の納骨や自宅の片付け

- 役所との行政手続き

- 医療費や施設利用料の清算

- 公共料金やカード会社などの各種契約の解約

- 親族など関係者への連絡

これらを一括りに死後事務と呼びます。

「遺言書を残しておけば良いのでは?」 と思った人もいらっしゃるかと思いますが、遺言は相続人の指定や遺産分割方法の指定といった財産承継に関するものであり、上記の手続きまでは対応できないのです。

身寄りのない方が死後事務について取り決めず、賃貸物件でおひとりで亡くなってしまった場合、特殊清掃や原状回復などの費用が発生します。

連帯保証人や法定相続人がいない場合、その費用は物件オーナー(大家や管理会社)が負担することになります。

一般的に、身寄りのない単身高齢者の人が賃貸物件を借りにくいといわれるのはそのためですが、仮に死後事務委任契約を締結している旨を提示できれば、オーナー側としても安心できるという声もあります。

なお、死後事務委任契約は弁護士や司法書士といった法律の専門家、社会福祉協議会、民間企業、信頼できる友人 などに依頼できます。

死後事務任契約の検討をおすすめしたい方

以下に該当する方の場合、死後事務委任契約を締結するメリットが得られる可能性が高いため、検討をおすすめします。

それぞれ、解説していきます。

死後事務任契約の検討をおすすめしたい方

- 身寄りがなく頼れる人がいない方

- 家族が高齢のため頼めない方や家族などと疎遠な方

- 相続人以外の親族に依頼したい方

- 内縁や事実婚の夫婦、同性のカップル

身寄りがなく頼れる人がいない方

入居施設などで亡くなった場合の最優先事項は、親族・関係者への連絡です。

しかし、身寄りや喪主になるべき人が分からないと、病院や施設側は誰に連絡したらよいのか分からず、遺品の処分費用を入居施設が負担しなければならない可能性もあります。

配偶者や子どもがいない場合、入院先や入居施設の負担を減らすためには、死後事務委任契約を検討するとよいでしょう。

家族が高齢のため頼めない方や家族などと疎遠な方

死後事務においては煩雑な手続きもあり、家族が高齢の場合などには、特に大きな負担がかかります。

例えば、有料Webサービスの解約などは操作に慣れていない高齢者には難しく、さらなるトラブルに発展してしまうケースもあります。

また、高齢でなくても遠方に住んでおり、事務手続きのために来てもらうことが心苦しい場合も検討すべきといえます。

また、ご家族と疎遠になっているなど、手続きを頼める人がいない場合は、弁護士や司法書士、社会福祉協議会に死後事務委任契約について相談してみるとよいでしょう。

相続人以外の親族に依頼したい方

諸事情により特定の相続人との関係が悪化しており、相続人以外の親族に依頼したい場合も死後事務委任契約を検討すべきといえます。

また、関係自体は悪くないものの、親族に触れて欲しくない内容がある場合には、希望する事務のみ委任契約をすることもできます。

内縁や事実婚の夫婦、同性のカップル

法律婚をしていない内縁の夫婦や同性カップルの場合、パートナーが法定相続人ではないため、死後事務を行えない可能性があることに注意が必要です。

しかし、死後事務委任契約を結んでおけばパートナーに死後事務を任せられます。

また、パートナーに財産を相続させたい場合は、死後事務委任契約と合わせて遺言書の作成を検討しておけば、トラブルの防止につながります。

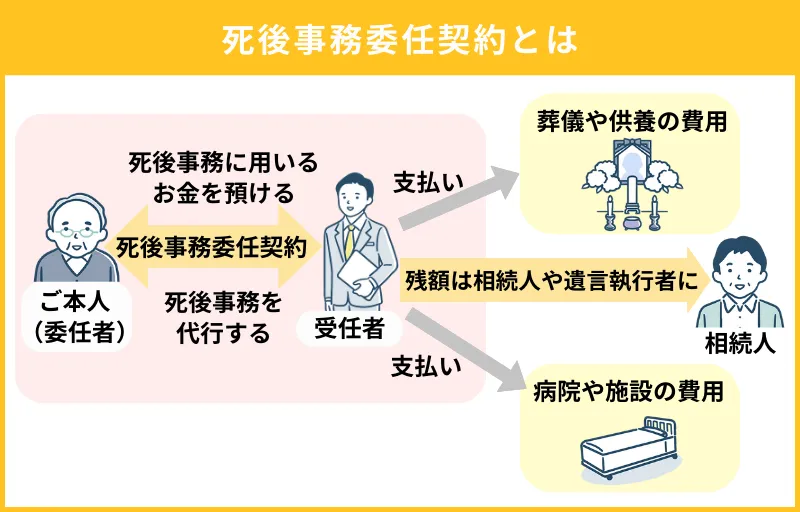

死後事務委任契約でできることの一例

死後事務委任契約でできることの一例としては、以下のとおりです。

死後事務委任契約でできることの例

- 葬儀に関する手続き

- 行政に関する手続き

- 契約やお金に関する手続き

- 関係者への連絡

- 遺品やデジタル遺品の整理

- ペットの引継ぎ先の指定

それぞれ、解説していきます。

葬儀に関する手続き

委任者が亡くなり、最初に生じるのは葬儀に関する手続きです。

死後事務委任契約の内容に含めることができるのは、主に以下のようなものがあります。

葬儀に関する手続き

- ご遺体の引き取り

- 埋葬、お墓に関する手続き

- 供養に関する手続き

- 葬儀や火葬に関する手続き

ご遺体を引き取って葬儀の準備を進めるのは親族の役目ですが、親族と疎遠の方や、親族のいない方でご遺体の引き取り先が見つからない場合は無縁仏となり、自治体がご遺体を引き取って火葬を行うことになります。

このように身寄りのないご遺体が年々増加しており、自治体の職員が対応する場面も増えています。

さらに、火葬やご遺体・ご遺骨の保管にかかった費用も税金による負担となっています。

このように、ご遺体の引き取り先がないといった問題は社会問題化していますが、死後事務委任契約を締結しておけば、受任者をご遺体の引取人として指定することが可能です。

行政に関する手続き

行政に関する手続きとしては、主に以下のようなものがあります。

- 健康保険証や介護保険証の返還

- 国民年金の資格喪失届手の提出

- 固定資産税や住民税といった税金の納付

国民年金の被保険者が死亡した場合、14日以内に市町村長等に対して、国民年金の資格喪失届を提出する必要があります。

参考: 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。(日本年金機構)

また、固定資産税や住民税などの税金は、亡くなった場合でも納税義務が免除されません。

しかし、死後事務委任契約を締結しておけば、受任者が死亡年度分の納税通知書を市町村から受領し、未払いの税金の納税手続きを行います。

契約やお金に関する手続き

契約やお金に関する手続きとしては、主に以下のようなものがあります。

- 医療費や施設利用料の清算

- 公共料金やクレジットカード会社などの解約

- 不動産賃貸契約の解除

不動産賃貸契約においては注意が必要です。

賃貸人が死亡したとしても、法律上、賃貸借契約は終了せず、賃貸人の地位は自動的に相続人に承継されます。

家賃の支払い義務も相続人が負うことになるため、相続人に負担をかけたくない場合などは、亡くなった後に賃貸借契約が解除されるよう契約内容に盛り込んでおきましょう。

関係者への連絡

状況によっては、相続人同士の関係が疎遠で希薄なケースがあります。

関係が疎遠の場合、自宅の住所や電話番号も分からないことがあり、相続人の情報を集めることに奔走することになります。

死後事務委任契約を締結することで、相続人など関係者への連絡も任せることができます。

遺品やデジタル遺品の整理

死後事務委任契約の受任者が、相続人の断りなく遺品を処分してしまうと、その後トラブルが発生することがあります。

財産の処分の有無やどこまで処分するかについて、契約締結時に委任者が定めておくと安心です。

また、WebサービスやSNSなどデジタル遺品の整理も見落とされがちです。

SNSのアカウントを放置しておくと乗っ取られたり、詐欺などに悪用される場合もあります。

アカウントの削除やパソコンやスマホに入った個人情報などの記録を抹消するといった、デジタル遺品の整理も忘れずに行うことが重要です。

ペットの引き継ぎ先の指定

医学の発展などにともない、人間と同様にペットの寿命も延びています。

2023年12月時点では犬と猫の平均寿命はどちらも14歳程度とされており、委任者よりペットの方が長生きするケースも多くあります。

参考: 世界最大規模のペット統計データ集 アニコム『家庭どうぶつ白書2023』

しかし、必ずしも相続人がペットを引き継げるとは限りません。

死後事務委任契約では、ペットの引き継ぎ先も指定することが可能です。

事前に次の飼い主になって欲しい人や団体に相談し、了承を得たうえで受任者に依頼しておくと安心です。

死後事務委任契約の費用相場

死後事務委任契約でできることに続いて、気になるのは死後事務委任契約にかかる費用ではないでしょうか。

依頼先やどこまで契約に含むかによって変わりますが、おおよその費用は以下となります。

公正証書化の費用

死後事務委任契約書を公正証書にする場合、公証人に対しての手数料として1万1000円と、謄本取得費用などの実費を支払う必要があります。

なお、死後事務委任契約は口頭でも成立するため、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

しかし、相続人との不要なトラブルを防止するために公正証書化することをおすすめします。

死後事務委任契約を執行するための費用

死後事務を執行するとなると、葬儀費用や遺品整理にかかる費用など、さまざまな費用が発生します。

その中でも、葬儀や埋葬の手続き費用が高額になりがちです。

どのような内容をどこまで委任するかにより異なりますが、事前に葬儀の生前予約や、定額課金サービスの解約などを済ませておくことで費用を抑えることができます。

このような執行費用を確保しておくためには、代理人に執行費用を預託することや、委任者が亡くなったときの生命保険を執行費用に回す方法などがあります。

専門業者や法律の専門家に依頼する場合の費用

死後事務委任契約の締結においては、弁護士や司法書士などの法律の専門家、民間企業に依頼することもできます。

専門家などに支払う報酬は生じるものの、履行できない死後事務(後述)についての提言や、任意後見制度などを含めた提案が受けられるため安心といえます。

「おひさぽ」では死後事務支援サービスを44万円(税込)〜でご案内しております。

また、なるべく少ない費用負担で死後事務を依頼したい場合、社会福祉協議会の死後事務委任サービスを利用するという手段もあります。

社会福祉協議会とは、社会福祉活動を推進する非営利の民間組織であり、死後事務を取り扱っている場合があります。

社会福祉協議会を利用するメリットとして、毎月の利用料がおおよそ1万円以下と安価な金額に抑えられている点があります。

ただし、扱っている死後事務は葬儀や納骨の手配、市区町村等への届出などに限定されている場合があり、委任内容によっては対応できない場合や、利用料が変動する場合もあります。

まずは、お住まいの地域の社会福祉協議会で、死後事務サービスを取り扱っているのか確認し、条件・サービス内容・費用などを摺り合わせてみましょう。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

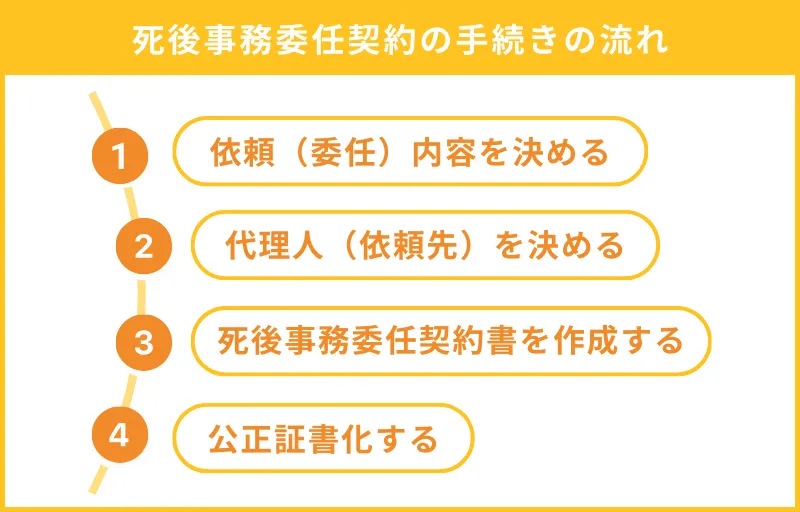

死後事務任契約の手続きの流れ

死後事務委任契約の大まかな費用について確認したところで、続いては具体的にどのように進めていくか、手続きの流れを整理していきましょう。

1. 依頼(委任)内容を決める

まずは、委任者がどのようなことを代理人に依頼したいかを決めるところからです。

前項のとおり、依頼内容により金額が変わるため、盛り込む内容については慎重に決める必要があります。

また、死後事務委任契約においては依頼できる内容とできない内容があるため、不安な場合、この時点から専門業者に相談するとよいでしょう。

詳しくは、「6.死後事務委任契約でよくあるトラブルとその対策」で解説します。

2. 代理人(依頼先)を決める

死後事務委任契約の代理人(依頼先)としては、主に以下があります。

- 弁護士や司法書士(法律の専門家)

- 社会福祉協議会

- 民間企業

- 友人や親戚

法律の専門家や社会福祉協議会に依頼する場合のメリット・デメリットについては前項で記載したため、そちらをご確認下さい。

また、死後事務委任契約の代理人に特別な資格などは不要であるため、信頼できる友人や親戚に依頼することも可能です。

「おひさぽ」では、死後事務支援を提供しています。

亡くなった後、知人への連絡・お葬式・納骨・遺品整理・各種解約手続き等、遺言や後見ではカバーできないことを、死後事務委任契約を作成し委任を頂きます。

最後まで私たちが寄り添いサポートします。

3. 死後事務委任契約書を作成する

死後事務委任契約は極論、友人に口頭で伝えた場合でも成立する契約です。

しかし、通常契約から履行までは時間がかかるため、その間に内容が曖昧になったり、友人が内容を忘れてしまったりすることがあれば、ご自身の希望が実現されない恐れがあります。

意思を明確にするためにも、契約書のように書面にすることが一般的となります。

4. 公正証書化する

作成した書面は、公正証書化することで将来的なトラブルの防止につながります。

死後事務の内容によっては相続人の利益に反する事務もあるため、委任者の明確な意思として行った事務であることを証明できるようにしておくことが必要です。

死後事務任契約でよくあるトラブルとその対策

死後事務委任契約は、契約形式が委任契約であることや、委任できない事務があるために、委任者の希望に添えないトラブルが起きる可能性があります。

この項目では、死後事務委任契約でよくあるトラブルと、それらを防ぐための対策について解説します。

委任者の死亡で委任契約が終了してしまった

死後事務委任契約のような委任契約は、委任者の死亡によって終了します 。

民法653条で、委任の終了事由について以下のように定められています。

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

しかし、委任者の死亡により契約が終了してしまっては、生前に契約書に記載した内容も履行されないことになります。

対策として、契約を有効にするためには「委任者の死亡によって死後事務委任契約は終了しない 」旨を特約で定めておく必要があります。

契約前に親族に通知しないことで履行に支障が出た

死後事務委任契約で起きやすいトラブルとして、親族に知らせずに勝手に受任者と締結してしまったケース があります。

死後事務委任契約は委任者と受任者の二者間での契約となるため、委任者が知らせない限り、親族は契約の存在を知りません。

その状態で委任者の死亡後に死後事務委任契約の受任者が現れた場合、死後事務の履行に支障が出る可能性が高いことは、想像しやすいのではないでしょうか。

死後事務委任契約の有効性の面では、必ずしも契約前に親族に知らせる必要はありませんが、委任者の希望に添うためには事前に伝えておくことが望ましいといえます。

認知症の診断を受けたことで契約ができなかった

死後事務委任契約は、委任者の判断能力がある間に契約を結ぶ必要があります。

仮に、認知症を発症し、判断能力が低下してから、死後事務委任契約を結ぶことは原則としてできません。

死後事務委任契約に限らず、当事者が認知症のように判断能力(意思能力)を有しない状態での法律行為(契約)は無効とする旨が民法3条の2でも定められています。

出典: e-GOV|民法

委任者が認知症の場合、専門家などに受任者を依頼しても断られてしまうでしょう。

死後事務委任契約を結ぶ意思がある場合は、判断能力がある間に行動を起こすことが重要です。

死後事務の履行にあたり金額が不足していた

死後事務の履行において、受任者は契約に定められた以上の金額を拠出することはできません。

つまり、委任者が望む死後事務の履行において、契約で定めていた金額が不足する可能性があるということです。

対策としては、委任者が実現したい死後事務を契約前に全て書き出し、それぞれにかかる金額を厳密に見積もったうえで定めることが挙げられます。

個人で見積ることが難しい場合には、専門家などへの相談をおすすめします。

履行できない死後事務を契約内容に含めてしまった

履行できない死後事務を契約内容に含めた場合、その内容は無効になります。

こちらも個人間で作成した場合などによくあるトラブルといえます。

履行できない死後事務としては、具体的には以下が挙げられます。

履行できない死後事務

- 相続や身分関係に関する事項(相続分の指定など)

- 生前に発生する手続き(財産管理や身上監護など)

相続分や遺産分割方法、遺言執行者の指定については、遺言書で定めないと法的拘束力がありません。

また、生前に発生する手続きは、当然死後事務の内容には含められません。

生前に発生する手続きとしては、具体的には財産管理や身上監護が挙げられます。

対策として、財産管理は任意後見制度や家族信託(後述)、本人が病気になった時などの入院などにおける身上監護は別途見守り契約などで定める必要があります。

なお、弊社が提供する「おひさぽ」では生前の見守り契約や任意後見を含め、幅広いサポートを提供しています。

『おひさぽ』なら死後事務委任契約も含めたトータルサポートを提供

死後事務委任契約を活用すれば、委任者の生前の想いを亡くなった後に、叶えられる可能性があります。

しかし、死後事務委任契約ではできないこともあるため、遺言や成年後見制度など、できないことをカバーする制度と併用することが重要です。

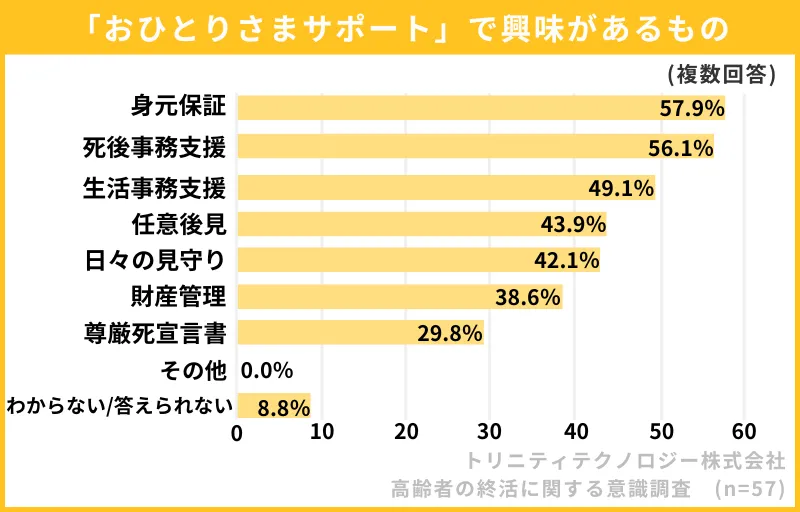

実際に、おひとりで生活されている人は、死後事務などの終活に対する不安を抱えており、サポートを検討している方が多くいます。

過去弊社で行った調査(配偶者やお子様がいない高齢者(65歳以上)を対象にした調査)では、「おひとりさまサポートで興味があるものを教えてください。(複数回答)」(n=57)と質問したところ、「身元保証」が57.9%、「死後事務支援」が56.1%という回答となりました。

参考:【調査レポート】おひとりさま高齢者の64.0%が終活を検討中。「他人に迷惑をかけることへの不安」「孤独死の不安」「認知症の不安」など将来への不安が明らかに

弊社の「おひさぽ」では、見守りや死後事務、任意後見といった幅広いサポートを一括して受けられるため、それぞれの申し込みを行う必要がありません。

元気なうちは見守りサポート、認知症の発症後は財産管理サポートや任意後見サポートなどを行い、家族に代わって寄り添います。

「おひさぽ」でできるサポート

- 緊急連絡先への就任・健康状態の確認などを行う「見守りサポート」

- 病院への入院時や施設入所時に求められる「身元保証」

- 病院の入退院手続き、施設の入退所手続きを進めるための「事務支援」

- 入院や入所によってご自身で預金が管理できない場合の「財産管理サポート」

- 認知症になったときの財産管理・身上監護をするための「任意後見サポート」

- 病気が不治かつ末期になったときに医師に希望を伝えるための「尊厳死宣言書」

- 葬儀や各種解約手続きといった死後の手続きを代行する「死後事務支援」

高齢者の方向けのサポートに詳しい経験豊富な専門家が、家族に代わり寄り添います。

初回相談は無料となっていますので、見守り契約や死後事務についてお悩みの人は、ぜひお気軽にお電話でお問い合わせください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!