介護施設への入所時、多くの場合において身元引受人を立てることを求められます。

しかし、中には身元引受人が見つからないケースもあり、不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その場合、代行サービス(保証会社)の利用で対策もできますが、事前に確認しておいた方が良いポイントがいくつかあります。

本記事では、身元引受人はなぜ必要なのか、身元引受人が見つからない場合の対処法、身元保証人を保証会社に代行してもらう場合に確認しておきたいことまで徹底解説します。

要約

- 身元引受人とは、入院や入所時の緊急連絡先や費用支払い代行などの役割を担う人

- 成年後見人は、原則、身元引受人(保証人)になることができない点に注意が必要

- 身元引受人が見つからない場合、代行サービス(保証会社)の利用などで対策が可能

- 保証会社を利用する場合、会社の経営状況やセキュリティについても確認すべき

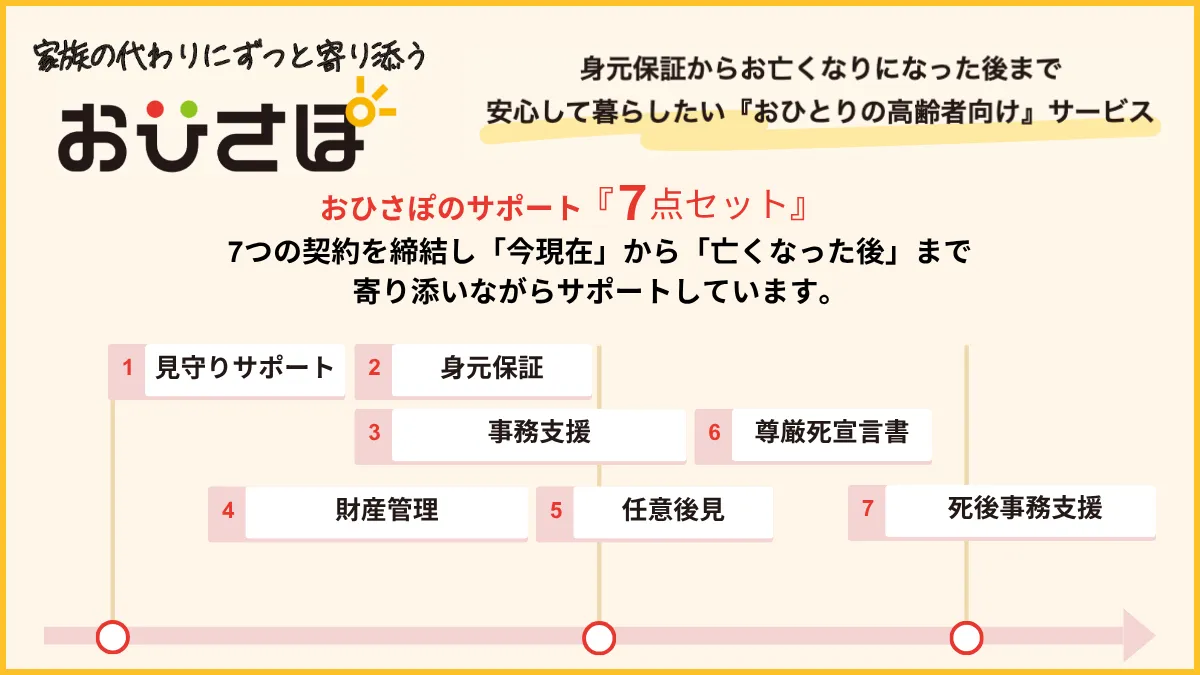

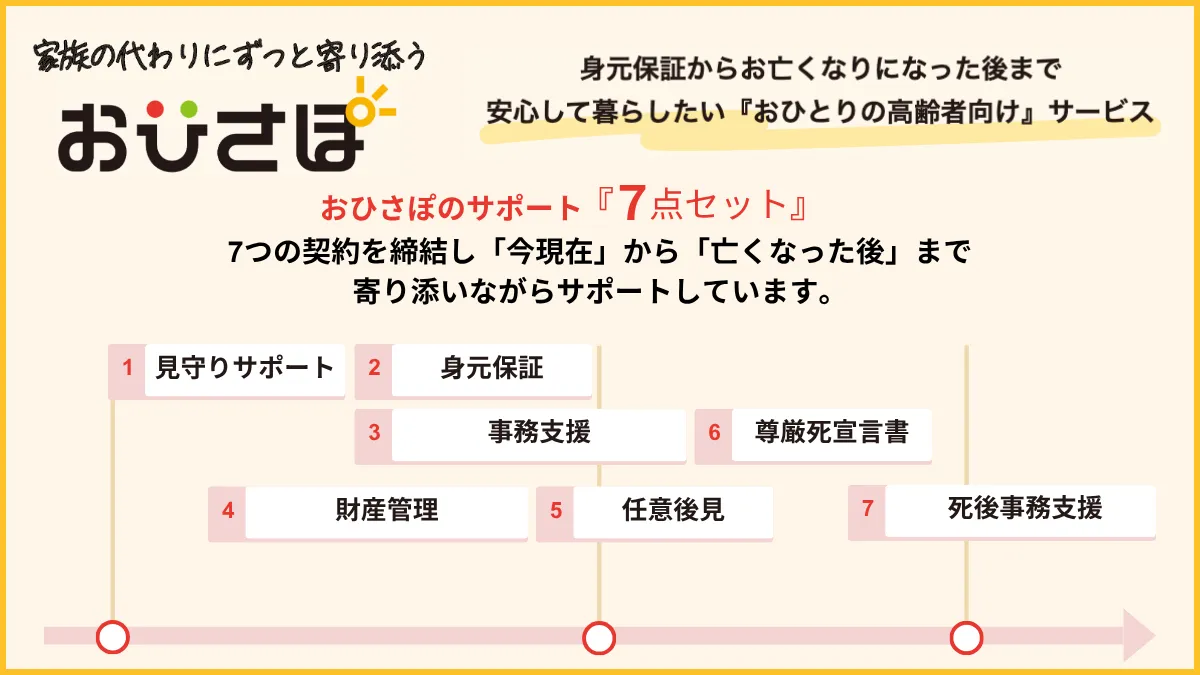

- 「おひさぽ」なら、「今現在」から「亡くなった後」までのトータルサポートを提供

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

そもそも身元引受人とは?なぜ必要なのか

身元引受人とは、「当該者(ご本人)を引き取る責任を持つ人」 のことを指します。

なお、「警察署に身柄を拘束された人を迎えに行き、その後も罪証の隠滅や逃亡などをしないように監督する人のこと」も身元引受人と呼びますが、本記事では介護における身元引受人について解説します。

一般的に身元引受人が求められるケースとしては、高齢の方が病院に入院する際や、介護施設に入所する際が挙げられます。

高齢の方は、若い年代と比較すると病気や怪我が重篤化するリスクが高いため、病院や介護施設に入院・入所している間に亡くなってしまうケースもあります。

しかし、ご本人を引き取る方が誰もいないと、病院や施設側はその後の手続きができません。

そのため、身元引受人が亡くなった際にご本人を引き取る役割を担うことになります。

詳しくは、次項で解説します。

身元保証人、連帯保証人との違い

身元引受人と似た役割を担う立場として、身元保証人と連帯保証人があります。

これらは勘違いしやすく、役割や責任の範囲も異なるため解説します。

身元保証人とは

身元保証人とは、身元引受人と同じく「病院や施設での入所・入院時に必要な役割を担う人」のことを指します。

そのため、病院や介護施設によっては、身元保証人と身元引受人を明確に区別せず、どちらも「身元保証人」と呼ぶケースもあります 。

法的には、それぞれ以下のような意味があります。

- 保証人:債務者がその債務を履行しないときに履行する責任を負う(民法446条1項)

- 身元引受人:被用者(被身元保証人)の行為により、使用者(雇用者)が受けた損害の賠償の責任を負う(身元保証に関する法律第1条)

引用: ◆保証人とは(法的整理)|内閣府

なお、身元保証人と身元引受人がそれぞれ求められる場合、役割や責任の範囲が異なります。

身元引受人は、主に退去手続きや亡くなった際のご本人のお引取りを担います。

一方で、身元保証人は、本人に何かあった際の意思決定や金銭的な保証、トラブル対応など、金銭的責任や損害賠償の責任を担うとされます。

身元引受人の責任範囲は主に「お引き取り」や「連絡調整」など道義的領域に限定されます。

一方で、身元保証人は未払い費用の支払い義務などの法的責任を負います。

参考: 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省

ただし、身元保証人のみ立てられている場合は、身元保証人がご本人のお引き取りを行うこともあるため、契約書で責任の範囲を明確にしておく必要があります。

実際に、身元引受人を依頼されて安易に受諾したものの、契約内容に「施設の利用料の残債がある場合の金銭的負担」が含まれており、トラブルに発展したというケースもあります。

引き受ける側の立場になった方は、契約書をしっかりと読んで受諾するか判断しましょう。

一般的な役割や責任について、両者の違いをまとめると以下となります。

| 身元引受人 | 身元保証人 | |

|---|---|---|

| 主な役割 | ご本人のお引き取り、退去手続き | 意思決定、金銭保証、トラブル対応 |

| 責任範囲 | 道義的な責任 | 金銭的な責任、損害賠償の責任 |

| 法律的な責任 | 法律的な責任は少ない | 契約書で明確に定められる |

| 病院や施設との関係 | 退去手続き, 亡くなった際の対応 | 施設費や医療費の支払い、緊急連絡先 |

連帯保証人とは

連帯保証人とは、主に賃貸契約や借入金の契約において、借主や借手が契約違反した場合に、代わりに責任を負う役割を担います。

借入金の返済が滞った際に、返済義務を負う人のイメージが大きいのではないでしょうか。

介護で連帯保証人が立てられる場合、一般的には入所者が利用料の支払いを滞納した際に、代わりに連帯保証人が費用を払う責任を負うことが求められます。

連帯保証人がいることにより、施設側としても安心して施設を経営することができます。

なお、連帯保証人が身元保証人のように緊急連絡先や手続きの代行を担う場合もあるため、引き受ける方は、契約書で責任の範囲を明確にしておく必要があります。

また、一部の介護施設においては、連帯保証人を不要としている場合もあります。

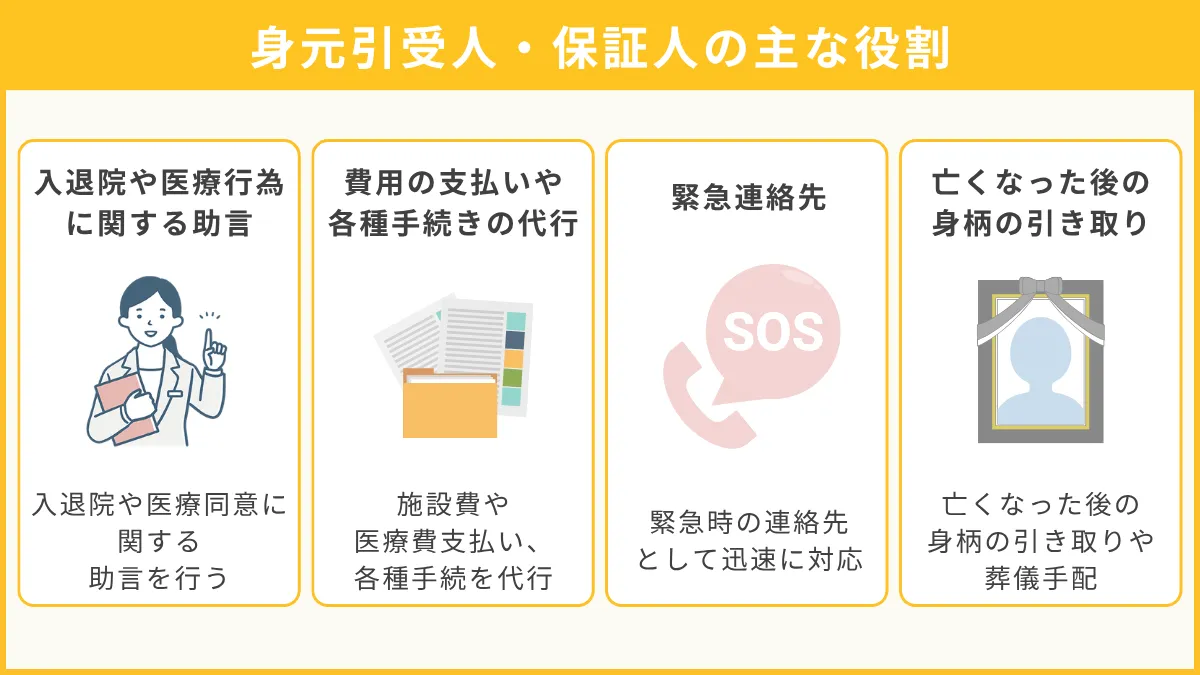

身元引受人や身元保証人に求められること

身元引受人や身元保証人に求められることとしては、主に以下が挙げられます。

(ここでは、同じ役割を担う立場を想定します。)

- 入退院や医療行為に関する確認

- 費用の支払いや各種手続きの代行

- 緊急連絡先

- 亡くなった後のお引き取り

それぞれ解説します。

入退院や医療行為に関する助言

認知症などにより本人の判断能力が低下・喪失している場合、入退院や医療行為について身元引受人に同意を期待している事例があります。

ただし、注意点として、入退院や医療行為への同意権は法的には本人にしかありません。

厚生労働省のガイドラインには、以下のように明記されています。

(2)ガイドラインにおける「身元保証・身元引受等」の機能・役割

医療機関が「身元保証・身元引受等」に求める機能や役割としては、主に次のような事項であると考えられます。

① 緊急の連絡先に関すること

② 入院計画書に関すること

③ 入院中に必要な物品の準備に関すること

④ 入院費等に関すること

⑤ 退院支援に関すること

⑥ (死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀等に関すること

なお、上記の他に「身元保証・身元引受等」に対して医療行為の同意をする役割を期待している事例もありますが、医療行為の同意については、本人の一身専属性がきわめて強いものであり、「身元保証人・身元引受人等」の第三者に同意の権限はないものと考えられます。

その上で、医療行為の同意に関する考え方や対応については、「4.医療に係る意思決定が困難な場合に求められること」に詳述しています。

そのため、本ガイドラインにおいて、「身元保証・身元引受人等」とは上記 ①~⑥のいずれかの役割を指し、「身元保証人・身元引受人等」とはその役割を期待されている人又は団体を指すこととします。

4.医療に係る意思決定が困難な場合に求められること

医療法第1条の4第2項では、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」とされており、本人の判断能力の程度にかかわらず、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、本人による意思決定を基本とした上で適切な医療提供を行うことが重要です。

一方で、現実の医療の場面では、一時的に意識を失った患者など本人の意思が確認できない場合も日常的に多くみられます。

現時点では、このような場合における本人以外の第三者の決定・同意について、法令等で定められている一般的なルールはなく、社会通念や各種ガイドライン33に基づき、個別に判断されているものと考えられます。

成年被後見人等の認知症や精神障害・知的障害により判断能力が不十分な人についても、成年後見人等の第三者が医療に係る意思決定・同意ができるとする規定はなく、成年被後見人等に提供される医療に係る決定・同意を行うことは後見人等の業務に含まれているとは言えません。

参考: 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省

ガイドラインに記載の通り、本人の判断能力の程度にかかわらず、身元保証人・引受人や成年後見人に、本人の医療行為などに関して決定・同意する権限はありません。

費用の支払いや各種手続きの代行

介護施設への入所費用や医療費の支払いが滞った場合、身元引受人に支払いの代行を求めることがあります。

また、介護保険や医療保険の手続き、行政などへの各種手続きの代行も求められます。

緊急連絡先

施設や病院側は、本人に何か問題が起きた時にすぐに連絡が取れる相手を必要としています。

身元引受人は、本人の容態が急変した場合や、事故が発生した場合の緊急連絡先として機能することが求められています。

亡くなった後のお引き取り

病院や施設で本人が亡くなった場合、病院や施設側はご遺体や遺品の引き取り、葬儀の手配を行う方を求めています。

これらの対応は病院や施設だけでは対応が難しいため、身元引受人の役割とされています。

身元引受人になれる人の条件

身元引受人は、万が一の時にすぐに駆けつけられる距離に住む親族がなるのが一般的です。

ただし、中には親族とご連絡を取ることが難しい方や、親族がすでに他界している方もいらっしゃいます。

その場合、親しい友人や知人、または専門の保証会社に依頼するというケースもあります。

(保証会社については次項で解説します。)

なお、友人や知人に依頼する場合、身元引受人にできない場合があるので注意が必要です。

なぜなら、施設側としては、万が一の時に迅速かつ適切に対応してくれる方に身元引受人を引き受けてもらいたいため です。

そのため、施設によっては、住んでいる場所(施設からの距離)・収入・年齢・親族関係など、身元引受人になれる人の要件が定められていることもあります。

また、親族よりも頼れる友人に身元引受人になってほしいと希望していても、施設側が「親族に限る」という条件を設けている場合もあります。

しかし、身元引受人の役割は重大なため、引き受けていただける人が見つからないという方もいらっしゃいます。

そのため、次項では身元引受人が見つからない場合の対処法について解説します。

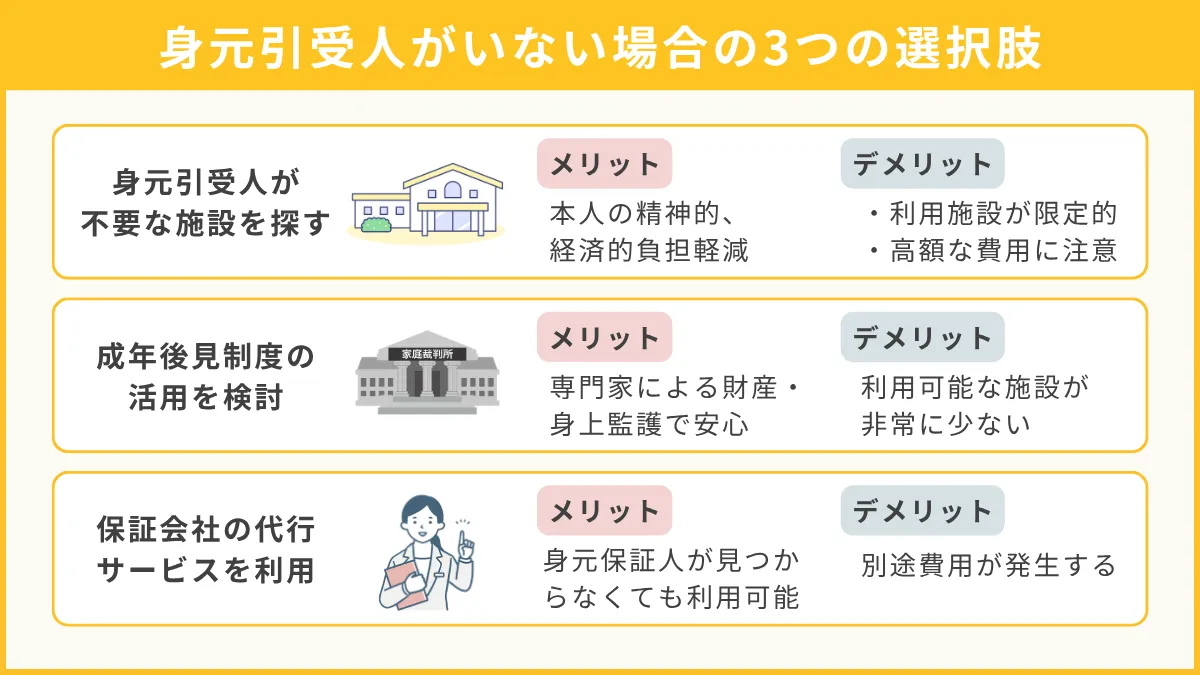

身元引受人が見つからない場合の対処法

身元引受人が見つからない場合の対処法としては、主に以下の3つがあります。

- 身元引受人が不要な施設を探す

- 成年後見制度を利用する

- 身元保証(身元引受)を代行してくれる保証会社を利用する

それぞれのメリット、デメリットも含めて解説します。

身元引受人が不要な施設を探す

1つ目は、身元引受人が不要な施設を探す ことです。

先述のとおり、身元引受人を必要としない施設も存在します。

メリットとしては、親族や親しい友人に身元引受人という責任を負わせなくて済むため、本人の精神的負担は軽減されるでしょう。

また、後述する成年後見制度や保証会社を利用しないことにより、経済的負担も軽減されるでしょう。

デメリットとしては、利用できる施設が限られる可能性があります。

また、身元引受人が不要といいつつ、実際には成年後見制度や保証会社を紹介するサポートを行うことにより、施設利用料が高額となっている場合もあります。

想定外の費用が含まれていないかどうか、入所契約書にしっかりと目を通すことを心掛けることが大切です。

成年後見制度を利用する

2つ目は、成年後見制度を利用する ことです。

結論から申し上げると、原則、成年後見人は身元引受人(身元保証人)にはなれません。

なぜなら、身元引受人(身元保証人)に求められる緊急時の対応などは、成年後見人の職務権限外の行為にあたるためです。

以下の通り、成年後見人の職務内容は本人の財産管理と身上監護(生活の保護) となります。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

(財産の管理及び代表)

第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

引用: 民法|e-GOV法令検索

しかし、中には成年後見人がいれば、身元引受人(身元保証人)がいなくても利用できる施設も存在します。

メリットとしては、成年後見人に財産管理や身上監護を任せつつ、施設に入所できます。

近年、弁護士や司法書士といった専門家が、成年後見人に専任される事例が増えています。

施設入所中においても、財産や契約に関して豊富な法律知識や経験を持つ弁護士や司法書士に対応してもらえるため安心です。

デメリットとしては成年後見人のみで利用できる介護施設が多くはないことです。

住んでいるエリアや条件によっては、施設探しに苦慮することもあるかもしれません。

なお、成年後見制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

身元保証(身元引受)を代行してくれる保証会社を利用する

3つ目は、身元保証(身元引受)を代行してくれる保証会社を利用する ことです。

近年、身元保証人(身元引受人)の代行サービスを提供する保証会社の利用を条件に、入所を認める施設が増えています。

保証会社が身元保証人(身元引受人)の役割を代行してくれるため、身元保証人(身元引受人)が見つからない場合の有効な選択肢といえます。

例えば当社の身元保証サービス「おひさぽ」の場合、以下のようなサービスを提供しています。

| 見守りサポート | ・見守りシステムの緊急連絡先への就任 ・定期的な健康状態の確認 |

| 身元保証 | ・病院への入院、施設入所の際に必要な身元保証人への就任 |

| 事務支援 | ・病院への入退院手続き ・介護施設への入退所手続き ・役所への手続き ・その他不随する事務サポート |

| 財産管理 | ・預金の管理、代理人としての預金引出し、支払い (長期入院・施設入所中、身体に不自由があり出歩けない場合) |

| 任意後見 | ・将来認知症になった場合に、後見人として財産管理や身上監護を終身にわたって行う |

| 尊厳死宣言書 | ・病気が「不治かつ末期」になったときに、死期を延ばすだけにすぎない延命措置はしてほしくない意思を表示する |

| 死後事務支援 | ・亡くなった後の知人への連絡、葬式、遺品整理、各種解約手続き、遺言や後見でカバーできないことをサポートする |

当社の特徴としては、「今現在」から「亡くなった後」までトータルサポートを行っていることや、サポート内容をカスタマイズできることが挙げられます。

具体的には、

- 実際にサポートが始まってみたら必要ないものがあった

- 家族や他に任せられる部分はあるので、それ以外の不安を解消したい

- 現在は身元保証が心配なので、その部分だけ契約したい

といった際に、契約後でも状況に応じたカスタマイズが可能です。

なお、保証会社を選ぶ際には、サービス内容のほかにも最低限確認しておきたいポイントがいくつかあります。

詳しくは次項で解説します。

保証会社を選ぶ際に確認しておきたいこと

保証会社を選ぶ際、以下の5つについては最低限確認しておくとよいでしょう。

- 費用

- 対応エリア

- スタッフの質

- 会社の経営状況

- 情報のセキュリティ管理

それぞれ解説します。

費用

会社やサポート内容によって料金は大きく異なります 。詳しくは、身元保証サービス事業者のパンフレットなどをお取り寄せください。

当社サービス「おひさぽ」のパンフレットは、下記からお取り寄せいただくことができます。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

対応エリア

会社の規模やスタッフの数の都合により、全国対応していない会社や団体もあります。

緊急時にかけつける必要があるため、物理的に距離が近いことは重要となります。

当社では2025年5月時点で全国に14の拠点を設けており、基本的に全国対応しています。

(東京、仙台、大阪、福岡、静岡、名古屋、横浜、水戸、札幌、富山、広島、高松、長崎、熊本)

今後も事業拡大に伴い、支店の開設を予定しております。

一部未対応のエリアもありますので、詳しくはお問い合わせください。

スタッフの質

担当スタッフがきちんと対応してくれるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。

また、会社によっては、しつこく契約を迫るような悪質な営業を行うケースもあります。

挨拶やマナーの研修が行われているか、対応実績数がどの程度あるか、悪質な営業の口コミがないかなどをしっかりと確認しましょう。

可能であれば、契約前に対面やオンラインにて顔合わせをすることをおすすめ します。

会社の経営状況

身元引受人の代行サービスは、生前にお金(預託金)を支払うケースが大半となります。

ご依頼者が死亡するまでに会社の経営状況が悪化してしまい倒産してしまった場合、支払ったお金は返金されずにサービスを受けられないことが考えられます。

また、過去には身寄りのない方や家族に負担をかけたくない高齢の方と契約し、支援を提供していた団体が、高齢の方の預託金を不正に流用し、補填できていない事案も発生しています。

そのため、預託金の管理をどのように行っているかを確認することが重要です。

なお、当社では預託金の管理について万が一の不正がおきないように、信託銀行や内閣総理大臣の免許を受けた信託会社の信託口座で分別管理 をしています。

情報のセキュリティ管理

現在は高齢の方を狙った詐欺が増えており、終活サービス自体に不安を抱く方も増えています。

保証会社においても利用者の個人情報を扱うため、厳重に取り扱う必要があります。

情報のセキュリティ管理ができていない会社に依頼した場合、関係者の個人情報が流出し、詐欺被害などに遭うリスクもあります。

2024年6月、政府は『高齢者等終身サポート事業者ガイドライン』を公表しました。

詳細が気になる方は、以下のリンクをご確認ください。

参考: 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン|内閣官房・内閣府及び各省庁

身元引受人に関してのよくある質問

Q.身元引受人は何人必要ですか?

A.施設によっては、2人以上の身元引受人を求められる場合があります。

2人以上の身元引受人が必要な場合、連帯保証人と身元保証人に分かれることがほとんどです。

すなわち、金銭面での責任を持つ方と、ご本人のお引き受け・監督に責任を持つ方を1人ずつ選出する必要があります。

身元保証人については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

身元保証人がいない高齢者はどうしたらいい?おひとりの高齢者が困らないための対策と相談先を紹介

身元保証人がいない高齢者でも、入院や入所は可能です。身元保証人は費用負担の保証や死後の身柄引き取りや手続きなど重要な役割が求められます。本記事では身元保証人の役割からおひとりさまの高齢者が安心して備えられる対策を紹介します。

Q.身元引受人を依頼した保証会社が倒産した場合はどうなる?

A.多くの保証会社(代行会社)では、契約時に預託金を徴収 します。

そのため、預託金の管理をどのように行っているか、定期的な報告の有無などについて確認することが重要です。

預託金を適切に管理していない保証会社(代行会社)は、本人の死亡前に経営破綻する恐れがあります。

そのような事態を避けるため、会社の財務状況や経営状況を把握することが重要です。

なお、当社では預託金の管理について万が一の不正がおきないように、信託銀行や内閣総理大臣の免許を受けた信託会社の信託口座で分別管理をしています。

Q.身元引受人を依頼された場合、拒否はできる?拒否したらどうなる?

A.身元引受人を拒否することは可能です。

身元引受人を依頼される側は負担も大きく、例え親族でも拒否するケースもあります。

そもそも、介護施設に入所するにあたって、身元引受人を求める規程は存在しません。

こちらについては、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料でも繰り返し触れられているため、資料の一部を抜粋します。

4)介護施設等における身元保証人等の取扱について

介護施設等に関する法令上は身元保証人等を求める規定はない。また、各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。

参考: 令和6年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料|厚生労働省

しかし、現実には介護施設は身元引受人(身元保証人)を求めており、実際に身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒否された事例が発生しています。

その件について、平成30年8月の厚生労働省老健局高齢者支援課の資料から抜粋します。

2.介護施設等における身元保証人等に求める役割

介護施設等における身元保証人等に求める役割等の実態については、消費者委員会が平成 29 年1月に取りまとめた建議において、実態の把握等が求められている。

これを踏まえ、平成 29 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業」において、介護施設等が身元保証人等に求める役割等の実態を調査した結果が公表されたところである。

本調査の結果、 介護施設への入所(入院・入居 )時に本人以外の署名を求めている施設は 95.9%を占めており、 施設側が身元引受人等に求める機能・役割は、本人の責任範囲を超えた場合における 滞納リスクの回避 、本人の能力が衰えた場合における身上保護および財産管理に大別されることが明らかとなった。

参考: 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について|厚生労働省 老健局 高齢者支援課・振興課

介護施設の経営は、入所者の施設利用料で成り立っています。

法律や規程で身元引受人を置くことが定められていないといえど、入所者が滞納した場合、施設の経営破綻につながる恐れがあります。

そのため、利用者側としても身元引受人が求められることを念頭に置く必要があります。

なお、身元引受人が見つからない場合の対策としては、

- 身元引受人が不要な施設を探す

- 成年後見制度を利用する

- 保証会社を利用する

といったものを本記事で挙げていますので、気になる方は改めてご覧ください。

まとめ|身元引受人が必要な場合は保証会社の活用も検討すべき

皆さまは、ニュースなどで2025年問題について耳にしたことはありますでしょうか?

これは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入し、社会保障費の負担増加や人材不足が深刻化する問題のことをいいます。

それにより、後期高齢者の人口は約2,200万人まで増加し、後期高齢者の数は日本の人口の約18%(約5人に1人)になるとの推計となっています。

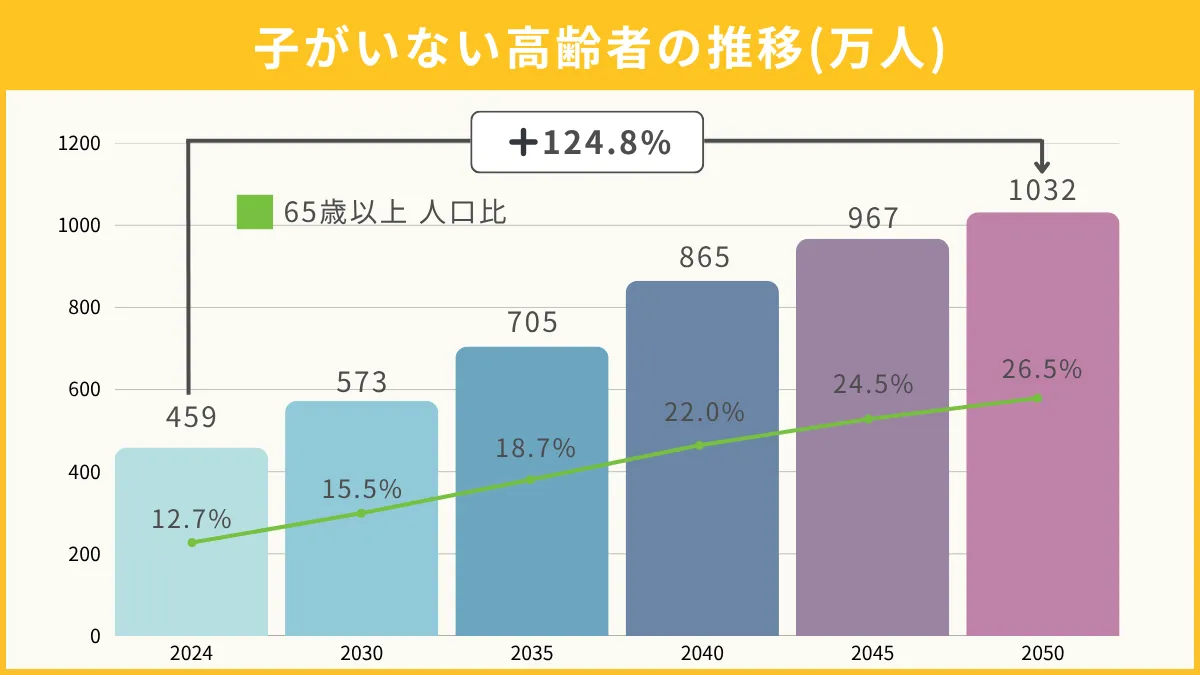

また、2024年時点で子どもがいない高齢の方は459万人、2050年には1,032万人にのぼると見込まれており、おひとりの高齢の方の課題を見過ごすことはできません。

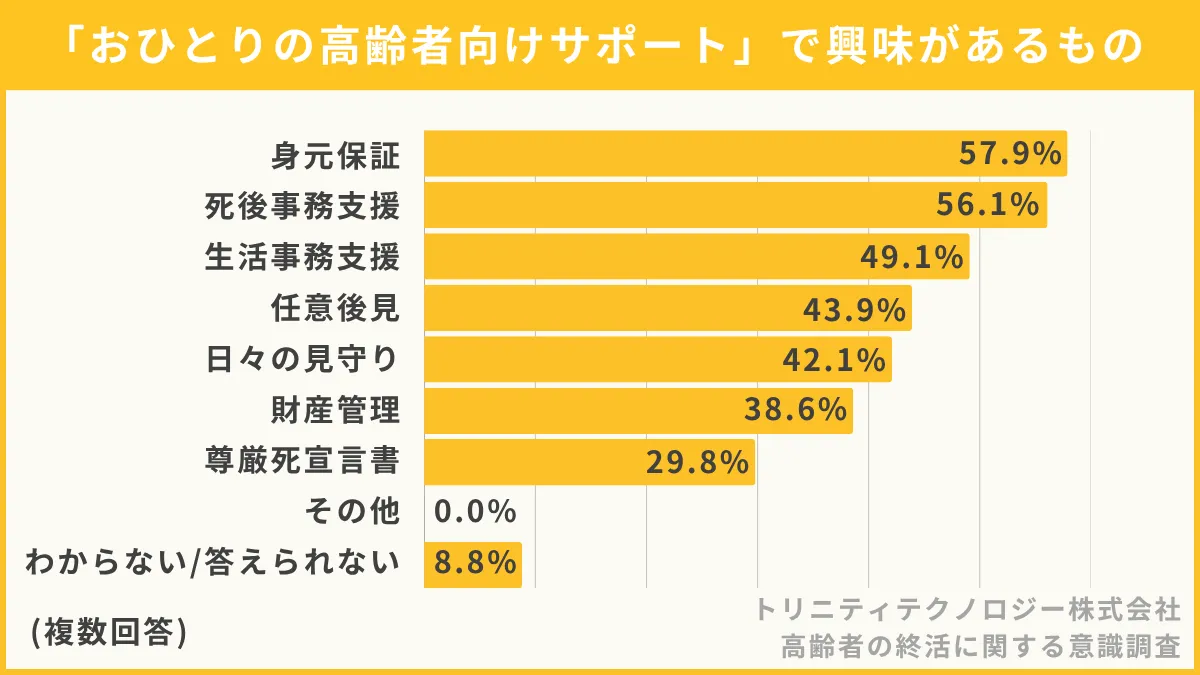

そのような状況の中で、おひとりで生活されている人は、身元保証や自身の葬儀などの死後事務に対する不安を抱えており、サポートを検討している方が多くいます。

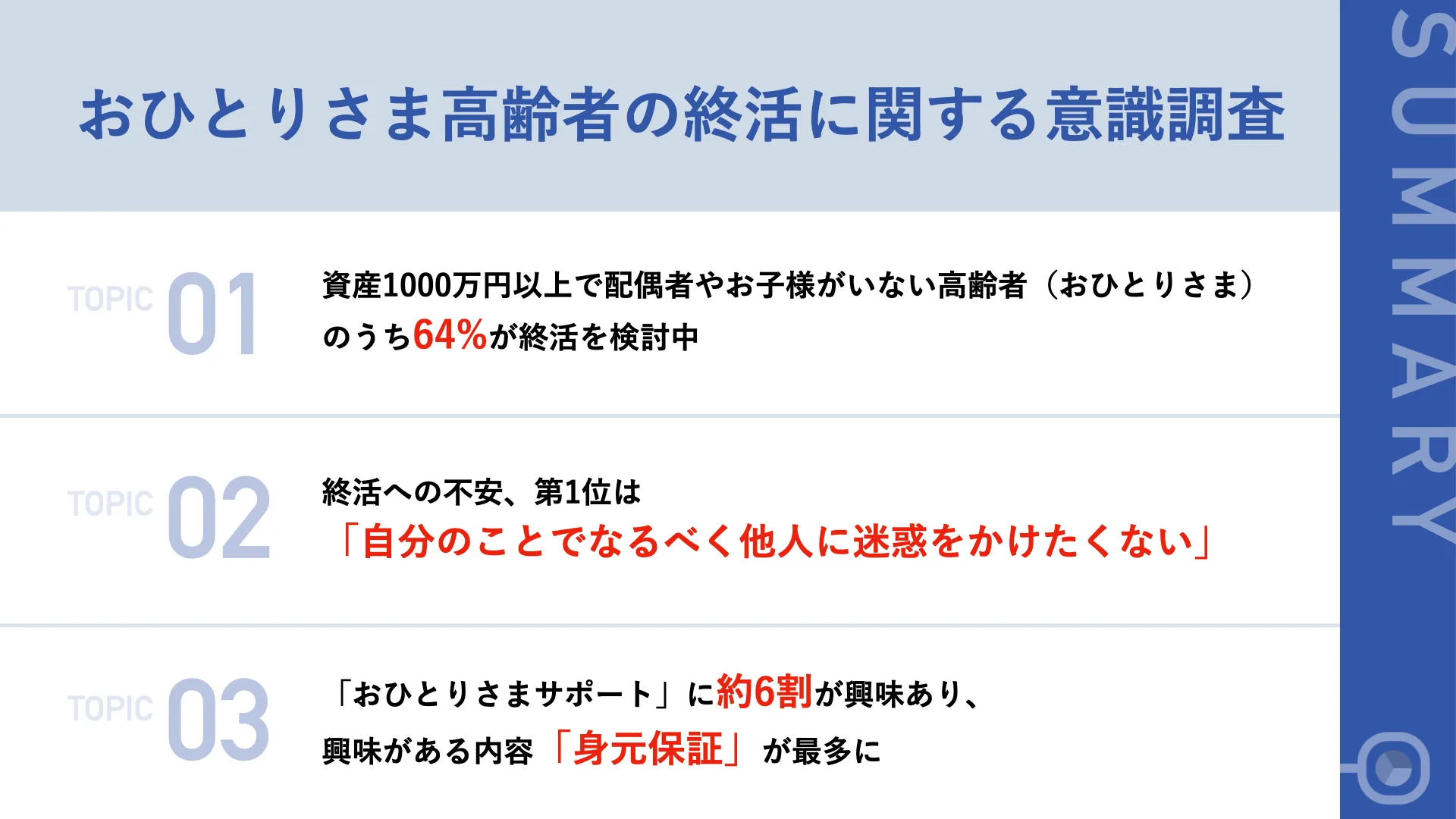

過去弊社で行った調査(配偶者やお子様がいない高齢の方(65歳以上)を対象にした調査)では、「おひとりさまサポートで興味があるものを教えてください。(複数回答)」(n=57)と質問したところ、「身元保証」が57.9% という回答となりました。

【調査レポート】おひとりさま高齢者の64.0%が終活を検討中。「他人に迷惑をかけることへの不安」「孤独死の不安」「認知症の不安」など将来への不安が明らかに

「おひさぽ」などを運営するトリニティ・テクノロジー株式会社は、配偶者やお子様がいない高齢者(65歳以上)の男女100名を対象に、おひとりさま高齢者の終活に関する意識調査を実施しました。

弊社のおひとりの高齢の方向けサービスである「おひさぽ」では、ひとりひとりの状況やご希望をお伺いし、経験豊富な専門家がご家族に代わってサポートいたします。

「おひさぽ」でできるサポート

- 緊急連絡先への就任・健康状態の確認などを行う「見守りサポート」

- 病院への入院時や施設入所時に求められる「身元保証」

- 病院の入退院手続き、施設の入退所手続きを進めるための「事務支援」

- 入院や入所によってご自身で預金が管理できない場合の「財産管理サポート」

- 認知症になったときの財産管理・身上監護をするための「任意後見サポート」

- 病気が不治かつ末期になったときに医師に希望を伝えるための「尊厳死宣言書」

- 葬儀や各種解約手続きといった死後の手続きを代行する「死後事務支援」

お電話での相談や初回面談は無料で承っています。

「身元引受人について聞きたい」といった些細なご相談でも、ぜひお気軽にご連絡ください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!