「身寄りがなくて身元引受人はいないけれど、いざという時に入院できるの?」

「保証人不在で入院できないと困るから、何かできる対策はある?」

身寄りがなくひとりで生活されていると、入院時の漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では入院時に身元引受人や保証人が確保できない場合の病院の対応や、身寄りがない人ができる入院時の対策を解説します。

身元引受人や保証人の問題で困ったときの相談先や、よくある質問も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

要約

- 身元引受人や保証人がいなくても入院はできる

- 病院は万が一の対応および未収金対策のために身元引受人を求めている

- 身元引受人もしくは保証人がいないと、本人が不利益を被るケースもある

- 身寄りがない人は身元保証サービスや成年後見制度といった入院時の対策が可能

- 入院時の身元引受人や保証人の問題が発生したら、相談できる先は多数ある

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

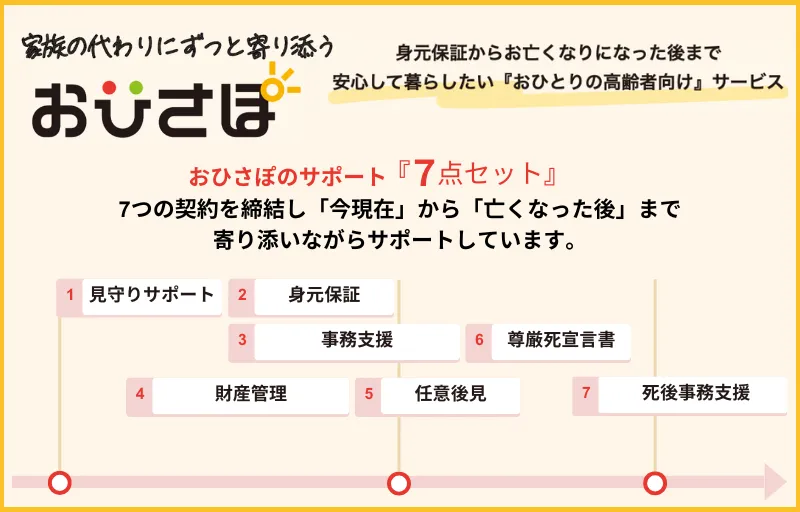

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

入院において身元引受人と保証人の意味はどう違う?

入院時に求められる身元保証については「身元引受人」「身元保証人」「連帯保証人」といった様々な名称があり、病院によっては「保証人」に包括的な意味を含む場合があります。

ただし、身元引受人などの内容は病院によって異なっており、明確でないのが現状です。

法的にはそれぞれ以下のような意味があります。

- 保証人:債務者がその債務を履行しないときにその履行する責任を負う(民法446条の1)

- 連帯保証人:保証人と同様に、債務者が債務を履行しない時にその履行の責任を負うが、保証人よりも責任が重い(民法454条)

- 身元引受人:被用者(被身元保証人)の行為により、使用者(雇用者)が受けた損害の賠償の責任を負う(身元保証に関する法律第1条)

引用: ◆保証人とは(法的整理)|内閣府

上記のように法的には差があるものの、病院が求める「保証人」の役割には、入院費の連帯保証の意味も含まれているケースがあります。

病院の裁量にもよりますが「身元引受人」や「保証人」であっても身元保証の役割まで求められる場合が多いでしょう。

参考: 「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン|厚生労働省

身元引受人がいないと入院できない?

入院に限らず、施設への入所時といった場面で、身元保証人の提示を求められることがあります。

通常であれば配偶者や兄弟、子どもといった親類に依頼するのが一般的です。

しかし、昨今ではご家族がいらっしゃらない方や、遠方にご家族がお住まいの方などが増加しており、身元引受人や保証人を確保できないという場合も少なくありません。

本章では、身元引受人・保証人がいない場合の入院可否や病院側の対応について見ていきましょう。

身元引受人や保証人がいなくても入院は可能

結論として、身元引受人や保証人がいない場合でも入院は可能です。

なぜなら「診療に従事する医師は診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と法律で定められており(医師法19条)、また厚生労働省が、診療の拒否が可能なのは「医師が不在または病気などによって事実上診察ができない場合に限る」と指針を出しているからです。

参考: 医師の応召義務について 「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈についての研究」|厚生労働省

つまり、身元引受人や保証人がいないことのみを理由として、病院は入院を拒否できないのです。

とはいえ、身元引受人や保証人がいなければ病院に多数のリスクがあるのも事実です。

病院は入院時に身元引受人などがいない人が現れたらどのように対応しているのか、次章で現状を見てみましょう。

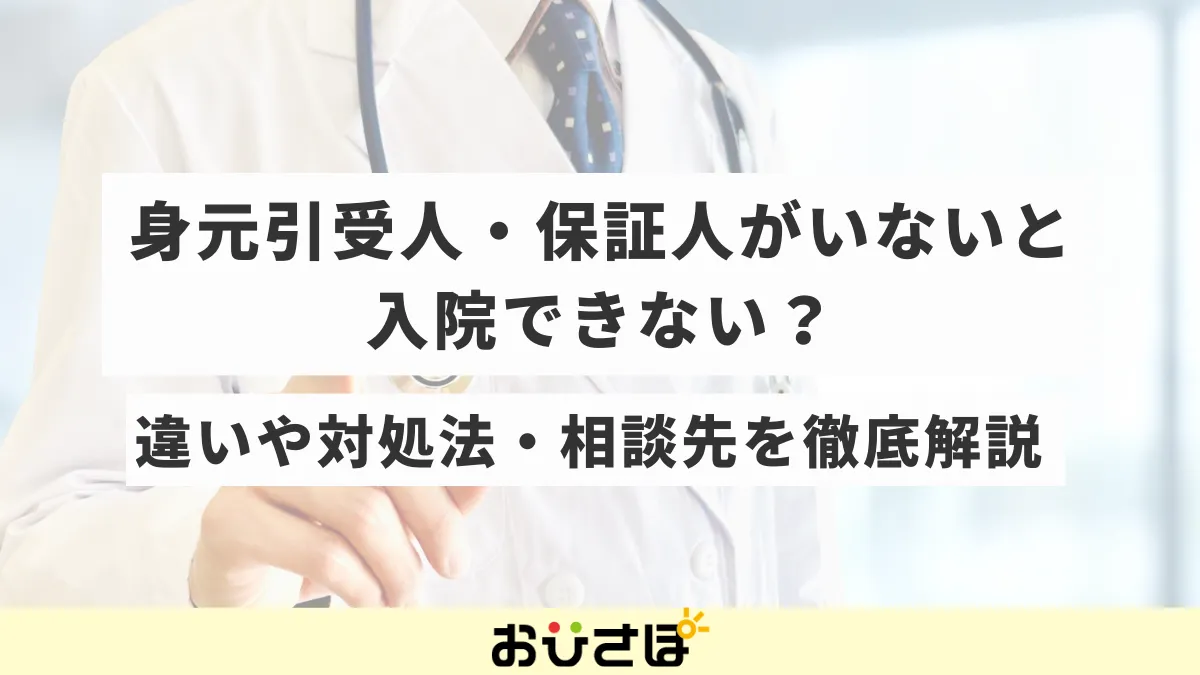

身元引受人や保証人がいない場合の病院の対応

前述のとおり、病院は身元引受人がいないことのみを理由に入院を拒否できません。

とはいえ、総務省の調査によると、病院や施設の9割以上が入院時または入所時に身元引受人や保証人を求めています。

入院する患者が身元引受人を用意できない場合の対応は、病院によってさまざまです。

身元引受人や保証人の不在時は「場面ごとに個別に対応する」という回答が約8割で最多なものの、多くの病院が何らかの対策をとったうえで入院を許可しています。

一方で、医師法19条による応召義務がありますが、場合によっては入院が難しくなってしまう事案があるのも事実です。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)―入院、入所の支援事例を中心として―|総務省

入院時に身元引受人を求められるのはなぜ?病院が求める6つの役割

病院はあらゆるリスクを回避するために、身元引受人や保証人に以下6つの役割を期待しています。

身元引受人や保証人に期待される役割

- 緊急連絡先の就任

- 入院計画書の説明や手続き代行

- 入院時に必要な物品の準備

- 入院費用の保証

- 退院支援

- 死亡時の遺体・遺品の引き取りや葬儀等の対応

具体的にどのような内容なのか、それぞれ順番に解説します。

1.緊急時連絡先の就任

病院は「入院中に緊急事態が起こった際の連絡先」としての役割を身元引受人や保証人に求めています。

入院中は何が起こるか予測ができないため、病院はもしもの事態に備えなければならないためです。

具体的には、以下のような場合に緊急連絡が病院から入る可能性があります。

病院から緊急連絡が入る場面

- 入院患者の容体急変・死亡時

- 病院内で問題行動を起こしたとき

自治体によっては、身寄りがなければ行政機関が緊急連絡先になってくれる場合もあります。

しかし、土日や夜間は連絡がつかないなど、病院にとってのリスクが拭いきれるわけではありません。

入院中の万が一の事態を想定して、病院は常に連絡がつく緊急連絡先を求めているのです。

2.入院計画書の説明や手続き代行

病院は入院中に行われる治療内容や退院までの計画を、本人または家族に書面にて説明する義務があります(医療法6条の4)。

本人以外に説明する家族がいない場合、病院は身元引受人や保証人にその役割を求めます。

意識状態や判断能力の程度によっては、本人に説明しても理解できない場合があるためです。

入院計画書の説明について、病院は具体的に以下のような事例で苦慮しています。

病院が対応に苦慮していること

- 本人がどんな治療をどこまで望んでいるのか判断ができない

- 入院計画書を作成しても、本人の希望に添った内容になっているかわからない

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)―入院、入所の支援事例を中心として―|総務省

救急車にて本人の意識がない状態で運ばれてきたり、認知症によって説明を理解できなかったりするケースで、上記のような事例が発生するのは想像に難くありません。

また、希望が伝えられない状況であれば、本人の意向に添わない医療を提供されるおそれなども考えられます。

これらの理由から、病院は代理で入院計画書の説明をする相手として、保証人を求めているのです。

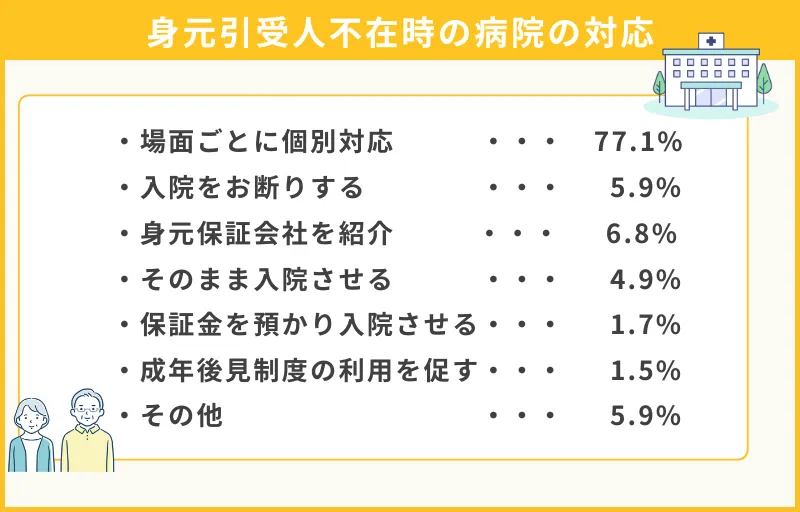

3.入院時の必要な物品の準備

病院は入院中に必要な物品の準備を身元引受人や保証人に求めることがあります。

必要な物品をご自身で用意できなければ家族等が担うのが一般的ですが、身寄りがなければ頼れる人はいません。

入院時に用意しなければならない物品の具体例は以下のとおりです。

入院患者に家族がいなければ、これらの準備は保証人に依頼されます。

とはいえ、病気やケガの状態にもよりますが、あらかじめ入院日が決まっている予定入院であれば、ご自身で用意することも可能でしょう。

入院中の物品調達も病院によっては売店だけでなく、移動困難な患者のために移動販売を実施したり、有償レンタルサービスを取り入れたりして、購入や貸し出しができる環境を整えていることもあります。

身寄りがなく入院の予定がある方は、病院にサービスの有無を確認してみると良いでしょう。

参考: 身寄りのない高齢者の入院、入所に係る支援の取り組み事例集|総務省

4.入院費用の保証

病院が入院時に身元引受人を求める大きな要因として、入院費用の問題があります。

入院費用を支払ってもらえなければ、病院の経営に関わるからです。

通常は、本人が支払い困難であれば家族に入院費用を請求しますが、身寄りがないと請求先がなく、病院の未収金となってしまいます。

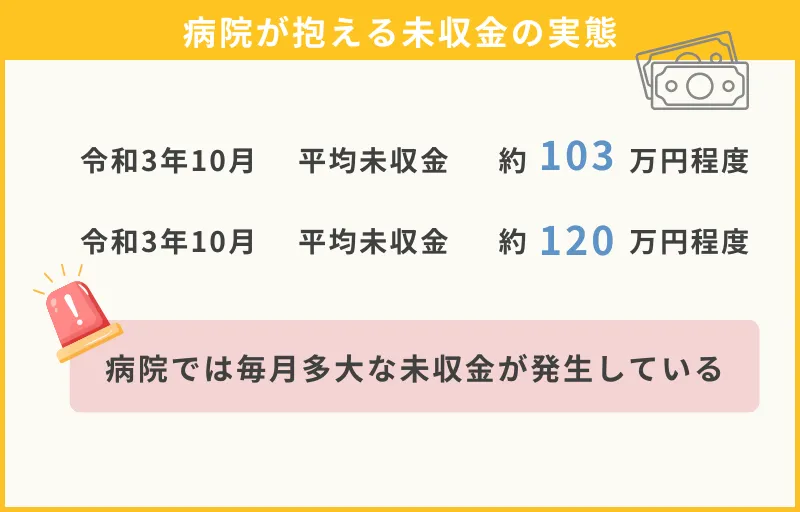

厚生労働省の調査によると、未収金を抱えている病院は少なくありません。

もちろん、全ての未収金の原因が身寄りがない人によるものというわけではありません。

しかし、未収金が病院の経営を圧迫しているのは事実であり、未収金の増加を防ぐためにも病院は入院時に保証人を求めるのです。

参考: 令和3年度医療施設経営安定化推進事業 病院経営管理指標及び医療施設における未収金の実態に関する調査結果|厚生労働省 (P.16)

5.退院支援

病院が保証人を求める理由のひとつに「退院支援に影響を及ぼす」ことが挙げられます。

なぜなら、身元保証人がいないと転院先や退院後に入所する施設が見つからない場合がしばしばあるからです。

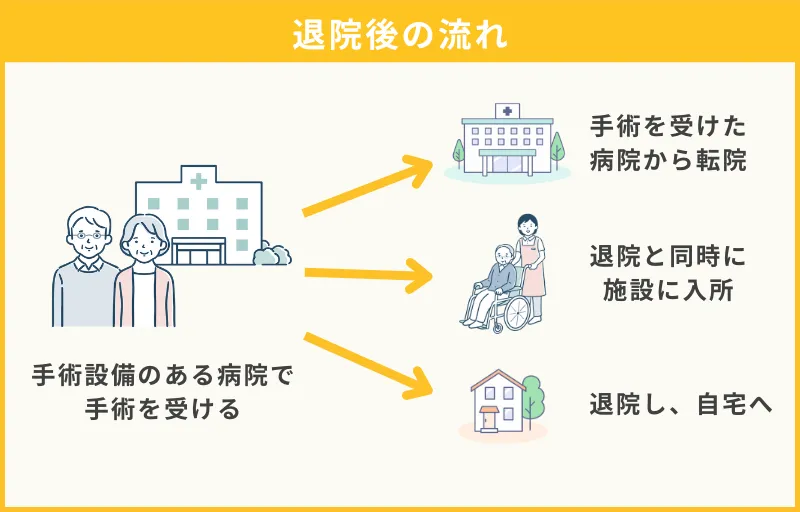

大きな病院で手術を受けても、その病院にずっと入院し続けられるわけではありません。

術後の状態が落ち着いたら、リハビリや療養は回復を専門としている別の病院へ移って行う、という流れが一般的です。

入院が不要なレベルまで症状が回復しても、ひとりで生活が難しければ、退院と同時に施設へ入所となるケースもあります。

しかし、退院後の病院や施設が保証人を求めているために受け入れ先が決まらないと、手術を受けた病院での入院が長期化するおそれがあります。

病院は、転院先や入所施設の選定といった退院支援への影響を避けるために、入院時に身元引受人や保証人を求めているのです。

6.死亡時の遺体・遺品の引き取りや葬儀等の対応

入院中に患者が亡くなった場合、病院は遺体や遺品の引き取りを身元引受人や保証人に求めます。

次の入院患者が待っているため、病室を明け渡す必要があるためです。

身寄りがない人の遺体および遺品の引き取りや火葬等は、市区町村が行うと定められています(墓地埋葬法9条の1)。

しかし、市区町村によって対応が一様でなかったり、スムーズに進められなかったりと、病院が困る事例が発生しているのも事実です。

また、病院で患者が亡くなると清拭や「エンゼルケア」と呼ばれる死後処置が行われますが、身寄りがなければそれら諸経費の請求先がありません。

死後処置の料金は病院によって異なりますが、請求先がなければ病院の持ち出しとなってしまいます。

病院は死亡後の諸手続きや費用の請求をスムーズに進めるため、保証人にその役割を求めているのです。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)―入院、入所の支援事例を中心として―|総務省

入院時に身元引受人や保証人がいない場合の具体的な対処法

身寄りがない人が入院時に備えてできる身元保証対策は、次の4つです。

入院時に備えてできる身元保証対策

- 身元保証サービスを利用する

- 友人や知人等に身元引受人や保証人を依頼する

- 成年後見制度を利用する

- 身元引受人や保証人が不要の病院を探す

それぞれ詳しく解説します。

対策1.身元保証サービスを利用する

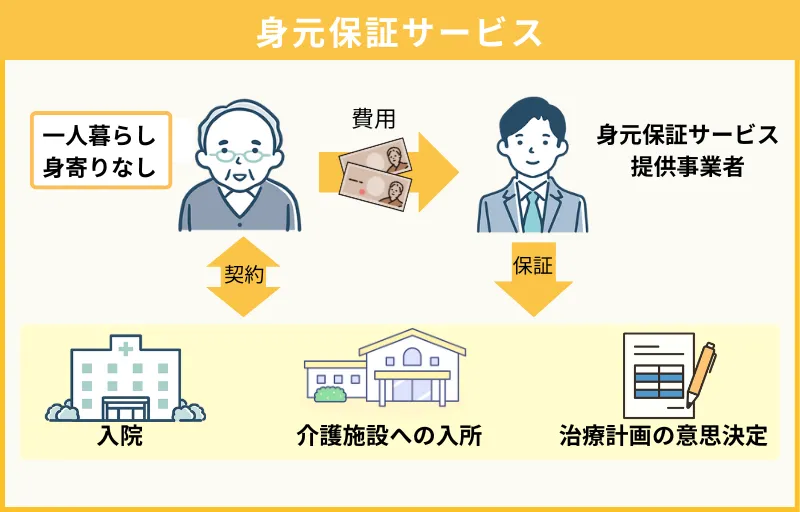

身元引受人や保証人が不在であっても、身元保証サービスを利用すると入院できる可能性があります。

保証人の役割を身元保証サービスの運営会社が代行してくれるためです。

身元保証のみならず、死後の事務手続きまで代行してくれるサービスもあります。

身寄りがなくても身元保証サービスを利用することで、事前に入院時の対策ができるでしょう。

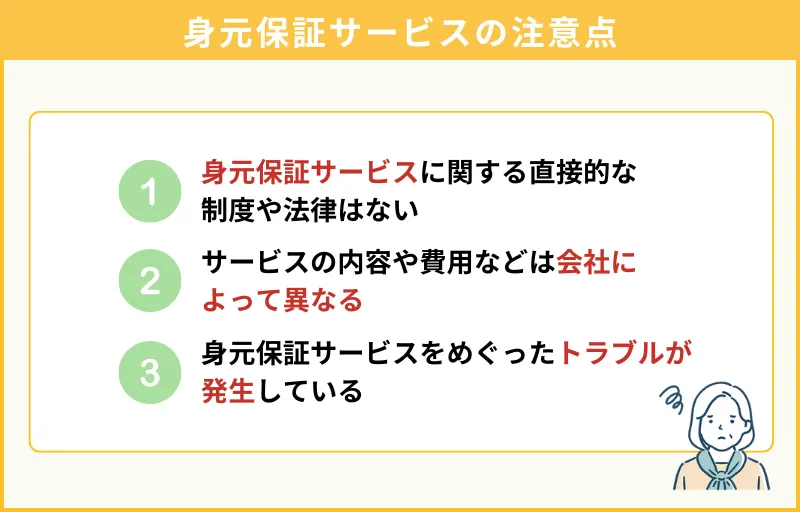

ただし、身元保証サービスには次のような注意点もあります。

身元保証サービスを利用する場合は、契約内容をはじめとした適切な管理がなされているか注意が必要です。

選ぶときのポイントや実際にあったトラブル事例など、身元保証サービスの詳細に関しては以下の記事にて解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

対策2.友人や知人等に保証人を依頼する

保証人を頼める親族がいない場合は、友人や知人に依頼するという方法もあります。

身元引受人や保証人は必ずしも「家族でなければいけない」という決まりはありません。

友人や知人が引き受けたとしても法的な問題はないのです。

ただし、たびたび病院から連絡があったり、入院中の必要物品を揃えなければならなかったりと、大きな負担をかけるおそれがあります。

また、万が一の際には入院費を請求される可能性もあるでしょう。

家族以外の友人や知人に身元引受人や保証人を依頼する場合は、引き受けてくれる人の負担を理解し、トラブルに発展しないようご注意ください。

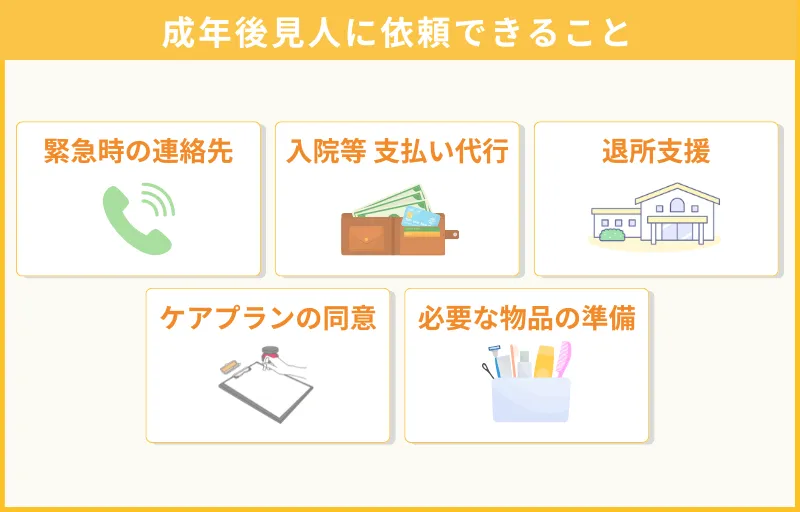

対策3.成年後見制度を利用する

病院によっては保証人が不在であれば、成年後見制度の利用をすすめられる場合があります。

前述した「病院が身元引受人や保証人に求める役割」の全てをまかなえるわけではありませんが、一部は後見人に求めることが可能だからです。

身寄りがない方に限らず、生活保護を受けている方も成年後見人をつけることが可能です。

厚生労働省のガイドラインによると、次のような事例に関しては後見人に役割を求めたり、相談したりできます。

参考: 「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン|厚生労働省

ただし、成年後見制度の利用には以下の注意点もあります。

成年後見制度の注意点

- 申立てから後見開始までは時間がかかる

- 家庭裁判所が決定した報酬を後見人に毎月支払わなければならない

- 一度開始したら原則として亡くなるまで後見は継続される

成年後見制度を利用する場合は、制度の仕組みや詳細を理解し、納得したうえで申立てをすることが重要です。

成年後見制度の詳細については、下記の記事にて解説しているので、こちらもご覧ください。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

対策4.保証人が不要の病院を探す

病院によっては身元引受人や保証人が不在であっても、身元保証サービスや成年後見制度を利用せずに入院できる場合があります。

病院が別の対策を立て、入院費の回収が不可能になることを防いでいるためです。

保証人が不在の最たるリスクは入院費の未収ですが、次のような対策でそれを防いでいる病院もあります。

入院費の未収を防ぐための病院の対策

- 入院時に入院保証金(入院時預り金)を預かる

- クレジットカードの番号を登録する

参考: 入院費用等の担保についての連帯保証人以外の選択肢の設定|総務省

上記の方法を使える病院であれば、保証人が不在でも入院費の問題は解消するでしょう。

ただし、いざ入院するとなったときに、必ずしも身元引受人や保証人が不要の病院へ入院できるとは限りません。

ご自身の病気を対応できる診療科がなかったり、治療ができる医師がいなかったり、という理由から希望の病院に入院できない状況も考えられます。

身元引受人が不在で、身元保証サービスや成年後見制度の利用も避けたい場合は、身元保証が不要の病院を探すのもひとつの方法です。

しかし、希望の病院に入院できないこともあるのでご注意ください。

【身元保証と多様なサービス】「おひさぽ」が選ばれる理由とは

入院時には多岐にわたる理由から、病院が身元引受人や保証人を求めていることがわかりました。

弊社の「おひさぽ」は、入院時に必要となる身元保証の問題をカバーできます。

加えて入院時のみならず、おひとりで暮らしている方が困るであろう、次のようなサポートが可能です。

「おひさぽ」でできるサポート

- 緊急連絡先への就任・健康状態の確認などを行う「見守りサポート」

- 病院への入院時や施設入所時に求められる「身元保証」

- 入院や入所によってご自身で預金が管理できない場合の「財産管理サポート」

- 認知症になったときの財産管理・身上監護をするための「任意後見サポート」

- 病気が不治かつ末期になったときに医師に希望を伝えるための「尊厳死宣言書」

- 葬儀や各種解約手続きといった死後の手続きを代行する「死後事務支援」

「おひさぽ」は、シニア世代の方々が安心して豊かな日々を過ごすためのサービスがまとまっています。

福祉や葬儀などの知識や経験を持つ専門家がご家族に代わって寄り添い、今現在からお亡くなりになった後までサポートが可能です。

身元引受人や保証人の問題に関する不安を軽減したい方は、一度、資料請求もしくは無料相談をご活用ください。

入院時に身元引受人や保証人がいない場合の相談先

身元引受人や保証人が不在であると問題が多数あることは理解していても、ひとりで解決するのは難しい場合もあるでしょう。

そんなときは次の専門家や事業所に相談が可能です。

入院時の身元引受人に関する相談先

- 病院の医療ソーシャルワーカー

- 地域包括支援センター(自治体)

- お住まいの地域の社会福祉協議会

それぞれ順番に見ていきましょう。

病院の医療ソーシャルワーカー

入院が決まったものの身元引受人や保証人がいない場合は、病院に在籍している医療ソーシャルワーカーへの相談がおすすめです。

医療ソーシャルワーカーとは、患者や家族の療養生活の安定を図る専門職であり、カルテの記録などから患者の状況や事情等を理解したうえで話せるため、相談しやすい特徴があります。

医療ソーシャルワーカーは、保証人の問題以外にも次のような内容について相談が可能です。

医療ソーシャルワーカーに相談できること

- 治療を受けるうえでの不安

- 退院後の生活に関する不安

- 医療費の不安

入院となると、さまざまな不安がつきまとうものです。

保証人の問題に限らず、入院に関する不安は医療ソーシャルワーカーを頼ると良いでしょう。

ただし、病院によっては「予約が必要」など対応が異なるので、医療ソーシャルワーカーに相談をしたい場合は、通院している病院に要件をご確認ください。

参考: 医療機関における社会福祉援助活動を促進するために|日本医療ソーシャルワーカー協会

地域包括支援センター(自治体)

入院時の身元引受人や保証人に関する問題を公的機関に相談したい場合は、お住まいの地域包括支援センターへ行くと良いでしょう。

地域包括支援センターはシニア世代の方々を総合的に支援してくれる機関です。

頼れる人がいない場合の身元保証に関する相談ができます。

また、地域包括支援センターには主任ケアマネージャーや社会福祉士、看護師といった医療・介護に関する複数の専門職が在籍しています。

そのため、身元保証の問題だけでなく、介護保険やひとり暮らしの不安をはじめとした「どこに相談したらわからないこと」をなんでも相談可能です。

ただし、地域包括支援センターに相談できる対象は65歳以上の人のみです。

65歳未満の方は次章で紹介する社会福祉協議会へ相談しましょう。

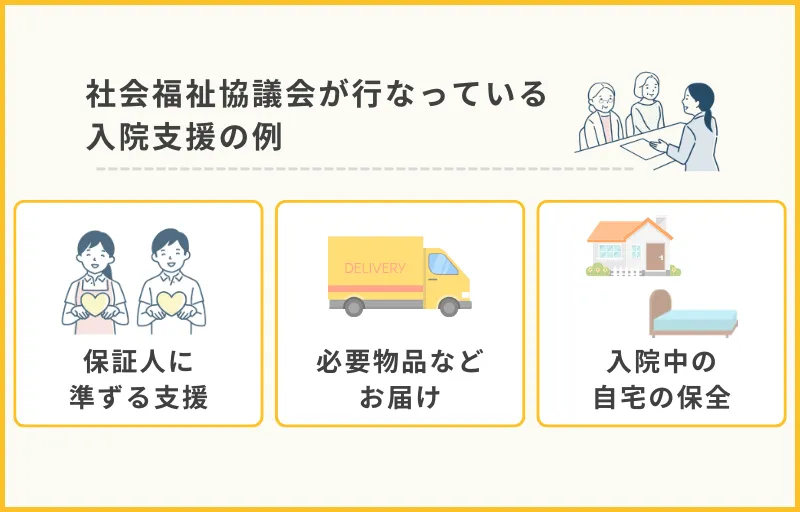

お住まいの地域の社会福祉協議会

地域の公的機関に相談したいものの、65歳未満のため地域包括支援センターが利用できない場合は社会福祉協議会に相談が可能です。

社会福祉協議会は年齢の制限がなく、相談内容も身元引受人や保証人の問題に限りません。

また、市区町村によっては社会福祉協議会が独自の支援をしているケースもあります。

例えば、埼玉県さいたま市の社会福祉協議会では、支援可能な親族がいないひとり暮らし、またはシニア世代のみの世帯に、次のような入院時支援を行っています。

ただし、利用には要件や審査があるほか、全ての自治体でこのようなサービスが実施されているわけではありません。

とはいえ、「どこに相談したらよいか分からない」というお悩みは、社会福祉協議会に相談すると必要に応じて適切な関係機関につないでくれるので、利用してみると良いでしょう。

参考:

高齢者くらし安心事業|さいたま市社会福祉協議会

参考:

社会福祉法人における居住支援の取り組みと課題|法務省

身元引受人や保証人問題でよくある質問3つ

Q1.入院時の保証人欄に本人の同意なく勝手に書いたらどうなる?

本人の同意なく勝手に保証人の欄にサインをすると「私文書偽造」となる可能性があります。

トラブルとなりかねないため、本人の同意なく署名してはいけません。

病院から身元引受人や保証人の提示を求められたものの用意できない場合は、前段にて紹介した専門家や機関に相談しましょう。

Q2.遠方に住んでいても身元引受人や保証人になれるか?

「遠方に住んでいるから保証人になれない」という決まりはありません。

しかし、遠方にいると緊急時にかけつけられないのは事実です。

遠方に住んでいると、入院患者が亡くなってから身元引受人や保証人が到着するまでの間、職員が葬儀業者の対応を迫られるなど、病院が困っている事例もあります。

このような理由から、病院によっては別の身元引受人の提示を求められる場合もあるでしょう。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として―【結果報告書第3章病院、施設から寄せられた意見要望集】

Q3.身寄りがなく入院する場合の着替えや洗濯はどうすればいい?

病院のコインランドリーや洗濯代行サービスを利用する方法があります。

病衣やタオルは有償のレンタルサービスを取り入れている病院も多いです。

また、短期間の入院であれば下着等は紙製の使い捨てのものを用意するなど、洗濯物を減らす工夫も可能です。

入院時の身元引受人・保証人問題で悩んだら専門家に相談を

身寄りがなく、身元引受人や保証人を用意できなくても入院自体は可能です。

しかし、保証人がいないと病院にリスクがあるだけでなく、希望に添わない医療を提供されるおそれがあるなど、患者本人が不利益を被る可能性もあります。

「入院が必要なとき」は、突然やってきます。

必要に迫られてから身元引受人や保証人を探すのでは心身の負担が大きいため、健康なうちにあらかじめ対策をしておくことが重要です。

弊社の「おひさぽ」は、入院時の身元保証はもちろん、元気なうちの見守りサポートや死後の事務手続きサポートなど、幅広い支援をさせていただきます。

専門家が無料相談を承っておりますので、ささいなお悩みでもお気軽にご連絡ください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!