身寄りがない方は、日常生活から将来の計画まで、多くの課題にご自身で取り組む必要があります。

そのため、日々の生活ではさまざまな疑問や不安が生じるでしょう。

「身寄りがない状況で亡くなった場合、どのような流れになるのか?」

「身寄りがないことでどのような課題があるのか?」

このような疑問を解消するため、本記事では、身寄りがない方が直面する課題について解説します。

亡くなったあとの一般的な流れや老後に向けた対策も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

要約

- 身寄りがない方とは、ご家族がいなかったり、健在でも支援を受けられなかったりする状況の人を指す

- 身寄りがない方が亡くなった際、一般的に自治体主体で火葬などが進められる

- 身寄りがない方は、金銭管理や身元保証先の確保など多様な課題に直面する

- 公的支援や民間サービスの活用によって老後生活の課題に向けた対策

- 支援を必要とする立場にある人は、多様な状況に合わせて適切な支援を受けることが重要

おひとりさまの見守り・

サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

「身寄りがない」についての意味と現状

身寄りがない方とは、一般的にご家族等がいない、または健在でも支援が得られない状況の人 を指します。

具体的には、以下のような方々が含まれます。

- ご家族等がいない

- ご家族等と連絡がつかない

- ご家族等の支援を受けられない

- ご本人がご家族への連絡を拒否している

参考: 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省

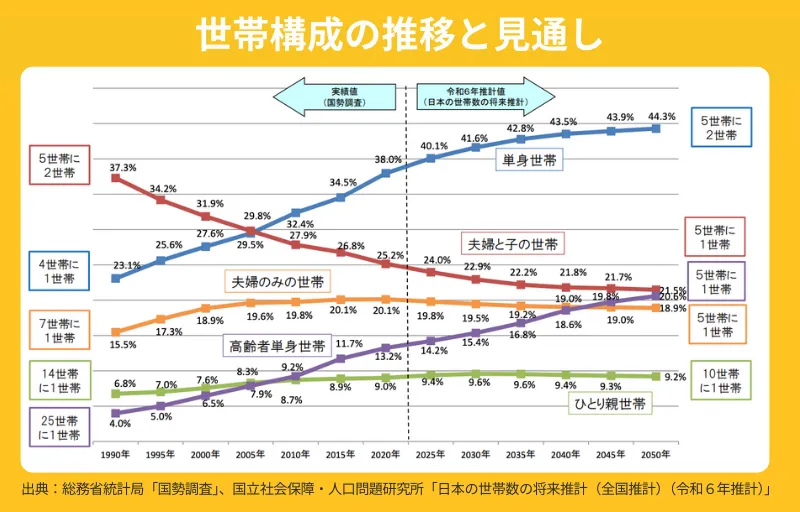

このような状況は、世帯構造の変化や社会的孤立により生み出されました。

国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、2020年では単身世帯が38.0%と最も多く、今後も増加していくと予測されています。

参考: 身寄りのない高齢者等への支援について|厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課

身寄りがない方のなかには、緊急時対応など多様な状況に不安を感じながら生活しているケースも少なくありません。

とくに高齢者は、身体機能の変化に伴い、1人での生活維持に不安を感じる方も多いでしょう。

高齢者の単身世帯は2020年で男性16.4%、女性23.6%となっており、今後さらに増加する見通しです。

参考:

日本の世帯数の将来推計(P13)|国立社会保障・人口問題研究所

このような結果を踏まえると、介護サービスの利用や亡くなられたあとの対応など、支援者がいない方を想定した仕組みの見直しが求められています。

身寄りのない方が亡くなられた場合の流れ

身寄りのない方が亡くなられた場合、どのような流れで進むのかを知ることは、ご自身の最期を考えるうえで重要です。

この知識は、生前の準備や意思決定に大きな影響を与えます。

具体的には、以下の手続きが必要です。

- ご遺体に関する対応

- 葬儀と火葬の手続き

- 残された財産の処分

- 必要な公共手続き

それぞれの流れについて、詳しく解説します。

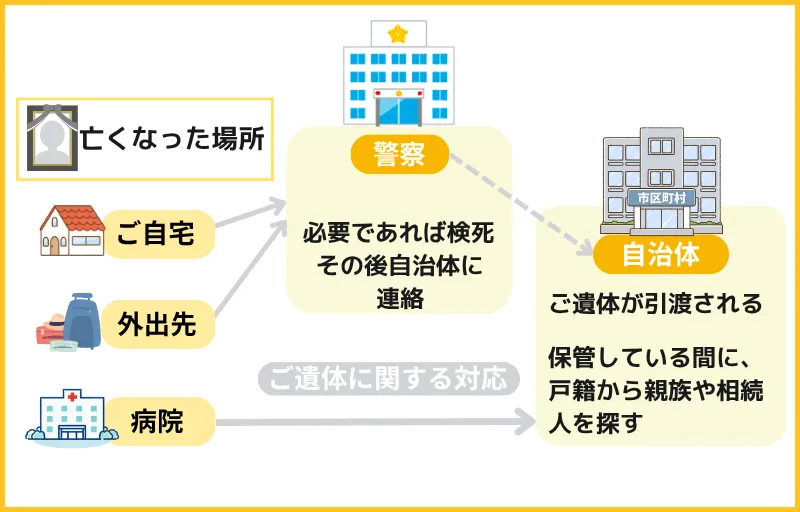

1.ご遺体に関する対応

身寄りのない方が亡くなられた場合、ご遺体の対応は一般的に、以下の流れで執り行われます。

ご遺体に関する対応の流れ

(1) 自治体に連絡が入り、ご遺体を引き取る

(2) 自治体が一定期間ご遺体を保管し管理する

(3) 戸籍から相続人や親族を探す

ただし、亡くなられた場所によっては、下表のように流れが異なります。

| 亡くなった場所 | 流れ |

|---|---|

| 自宅: | 警察へ連絡が入り、その後自治体へと引き渡される |

| 病院: | 自治体へ直接連絡が入る |

| 外出先: | 警察へ連絡が入り、その後自治体へと引き渡される |

ご遺体に関する対応は、ご遺体の身元が判明しているかによって、適用される法律が異なります。

身寄りがない方でも身元が判明している際は、「墓地、埋葬等に関する法律」の第9条に基づき手続きが進められ、不明の場合は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」が適用されます。

これら法律の違いは、身元特定の必要性や費用負担先など、実施主体・流れを決めるうえで重要な要素です。

たとえば、身元が不明であれば、自治体が引き取り手を探したり火葬まで執り行ったりする必要が生じるためです。

適切な火葬や埋葬を実施するために、各法律に基づいて対応が進められています。

参考: 身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引き(改訂版)|厚生労働省等

2.葬儀と火葬の手続き

身寄りのない方が亡くなられた場合、火葬の実施主体は自治体 です。

墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律第9条)または行旅法(行旅病人および行旅死亡人取扱法第93条)に基づいて、死亡地の市区町村長が執り行います。

このときにかかる費用は、遺留金から賄われます。

遺留金とは、身寄りのない方が亡くなられた際に所持していた金銭や物品などです。

火葬・埋葬を実施するまでの期間は自治体ごと・ご遺体の状況によって異なります。

親族を探して連絡をとり、それから火葬を行う自治体もあるため、3か月など長期間かかるケースもあります。

また、葬儀に関しては注意が必要です。

法律で定められているのは火葬・埋葬のみとなり、自治体が行う場合は通常直葬形式です。

ただし、自治体が対応できる範囲には限りがあるため、その点を認識しておきましょう。

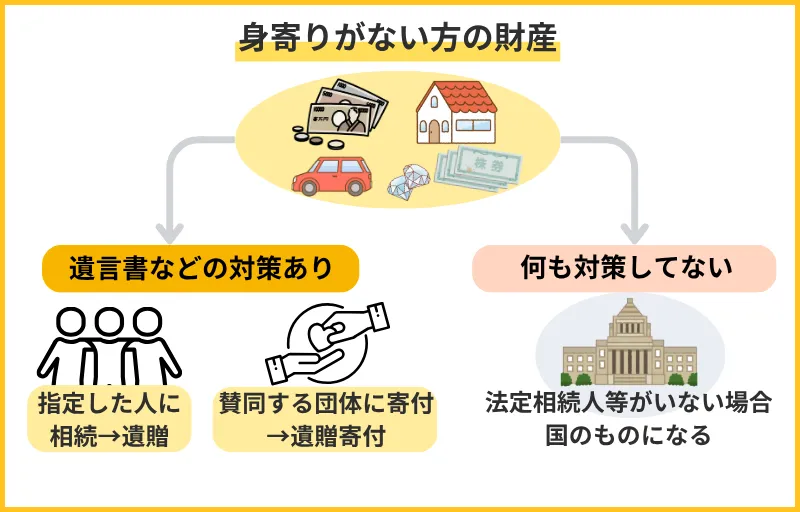

3.残された財産の処理

身寄りのない方が亡くなられた際に預金などの財産を持っている場合、原則「法定相続人」に相続されます。

しかし、生前に遺言書を作成していた場合には、遺言書の通りに財産が受け継がれます。

遺言書がなければ、法定相続人が見つかるまでにかなりの時間を要することも少なくありません。

個々の事情は多様であり、身寄りがなくても縁遠い親族がいる可能性もあるでしょう。

身寄りがない方の親族が見つからず、自治体が火葬費用を肩代わりした場合、遺産が充てられます。

遺産が残った場合は、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任し、相続人を入念に探させるなどを行います。

最終的に見つからなかった場合に、遺産は国に引き渡されます

(民法第951条から第959条)。

参考:

第六章 相続人の不存在|e-Gov 法令検索

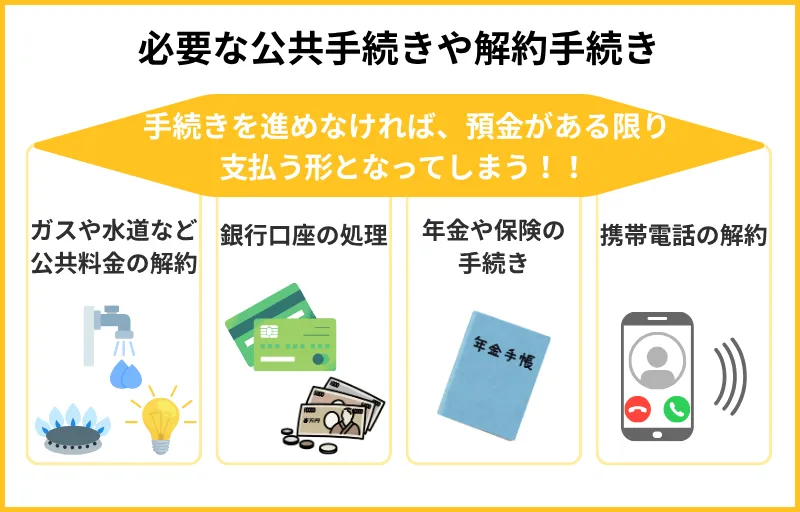

4.必要な公共手続き

身寄りのない方が亡くなられた場合、以下のような公共手続きが必要です。

- ガスや水道などの公共料金の解約

- 銀行口座の処理

- 年金や保険の手続き

- 携帯電話の解約 など

これらの料金は自動で解約されません。

銀行口座から引き落としが行われている場合、預金がある限り支払いは続きます 。

残高が少なくなり、契約時の保証人あてに督促状や請求書が送られた際に、名義人が亡くなっていたと判明するケースも少なくありません。

銀行は、名義人が亡くなったことを確認してから口座を凍結するため、すぐには処理されない可能性もあると頭に入れておきましょう。

身寄りがない方が直面する5つの課題

身寄りがない方は、生活するうえでさまざまなことをご自身で行う必要があります。

そのなかで直面する課題は、以下の5つです。

- 緊急時対応

- 金銭管理

- 身元保証先の確保

- 地域とのつながり

- お亡くなりになったあとの対応

課題の内容について、詳しく解説します。

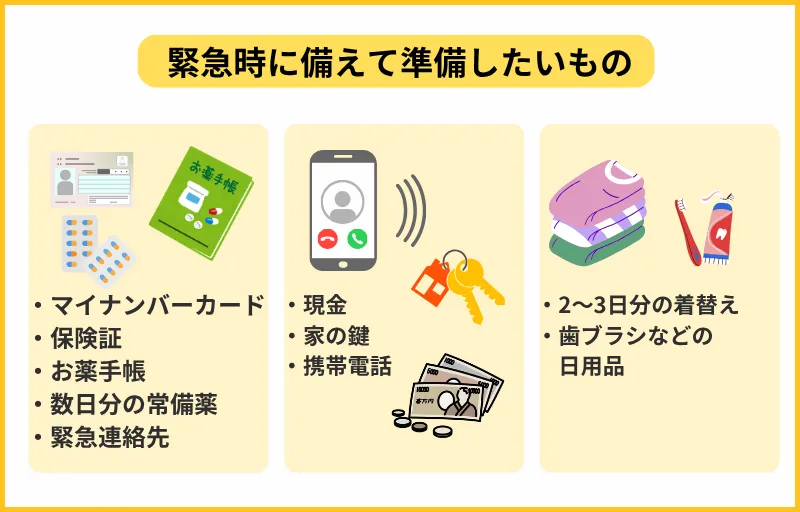

1.緊急時対応

緊急時の対応策を検討することは、身寄りがない方にとって安心して生活するための重要な課題です。

現在体調に問題がなくても、将来は予測できません。

とくに高齢者は、突然の体調変化や予期せぬ事故のリスクが高まるため、注意が必要 です。

このような状況に備えて、緊急連絡先の確保やマイナンバーカード・貴重品の準備などの対策を講じることが求められます。

2.金銭管理

身寄りがない方の場合、金銭管理はすべてご自身で行う必要があり、直面する課題の1つです。

金銭管理といっても、銀行の預金や不動産などの資産のように、複雑な手続きを伴う場合があります。

これらを正確に管理し続けるのは、大変な作業です。

とくに、高齢者は身体・認知機能の変化を見越す必要があり、ご自身だけでは管理できなくなる点を考慮することが重要 です。

現実問題として、特殊詐欺被害にあう方の78.4%が65歳以上となっています。

参考: 令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)(P3)

この結果からも、高齢者が金銭管理を適切に行えるよう支援することは、安心して生活を続けるための重要な課題といえるでしょう。

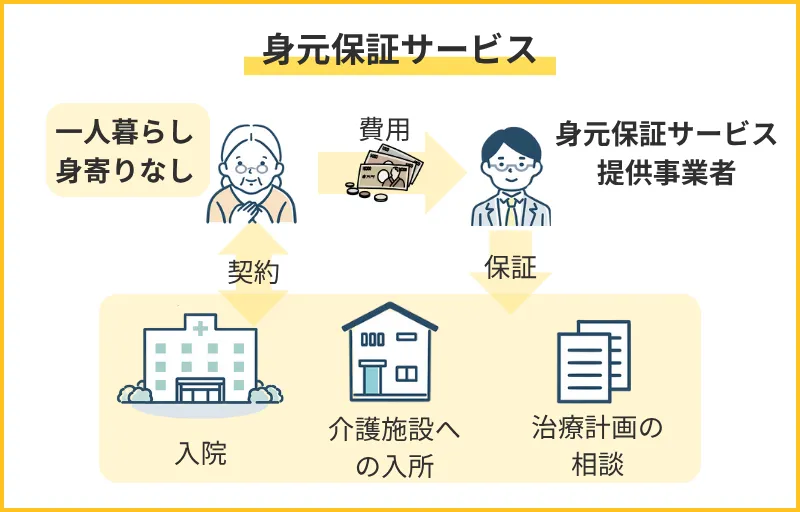

3.身元保証先の確保

身元保証先の確保は、身寄りがない方にとって早めに考えておきたい課題です。

以下のような状況で、身元保証が求められるためです。

身元保証が求められる状況

- 病院に入院するとき

- 高齢者施設に入所するとき など

これらの状況では、ご本人の費用支払いや判断に関する能力が問われます。

病院・施設において、費用の未払いなどのトラブルを避けるためです。

とはいえ、正当な事由がなければ、病院は診療治療を拒んではならないと法律で定められています(医師法第19条第1項)。

介護施設においても、「正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない」ことが基準となっています。

参考: 厚労省平成30年8月30日付「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポートの事業に関する相談への対応について

しかし、このように身寄りがない方の受け入れが制度化されていても、現実問題として厳しいケースも少なくありません。

2022年総務省の調査では、15.1%の施設が、身元保証先が確保できない場合に入院・入所を断ると回答しています。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心としてー|総務省

費用の支払い能力だけでなく、ご本人の意思が確認できなければ、適切な治療や介護を提供できない可能性があるためです。

このような事態を避けるためには、身元保証サービスや成年後見制度の利用が大切です。

具体的な内容については、後述の「身寄りがない方の老後に向けた対策」を参考にしてください。

4.地域とのつながり

地域とのつながりが薄くなりつつある点も、身寄りがない方にとっては大きな課題です。

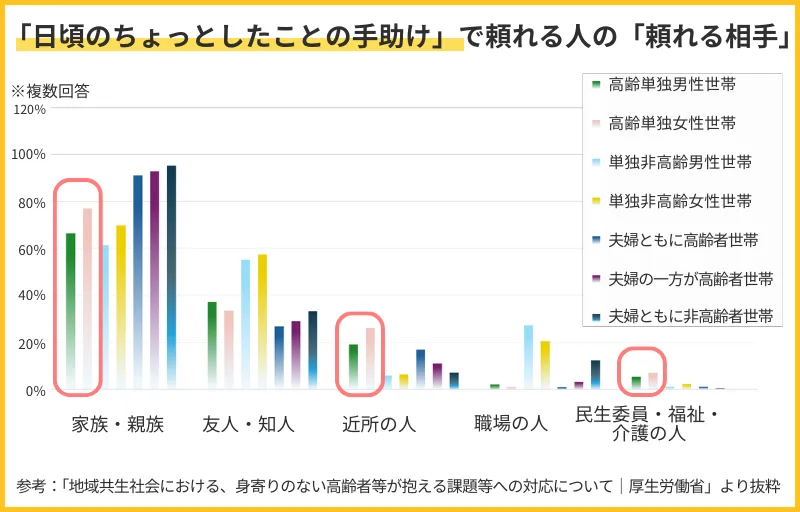

身寄りがない場合、日頃のちょっとしたことで頼れる身近な存在は、近隣住民 です。

国立社会保障・人口問題研究所による調査では、高齢単独世帯に近所の方が寄り添い、日々生活しているケースも少なくないことがわかります。

参考1:

地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応について|厚生労働省

参考2:

2022年社会保障・人口問題基本調査 生活と支え合いに関する調査報告書(P36)|国立社会保障・人口問題研究所

しかし、国民全体では、地域における付き合い方が変化しています。

2024年における内閣府の調査でも、地域とのつながりがない方は44.0%と4割を超える結果になりました。

将来的には、地域とのつながりがさらに薄くなっていく可能性も考慮することが大切です。

5.お亡くなりになったあとの対応

身寄りのない方がお亡くなりになった場合、人によっては親族と疎遠なケースもありますが、相続や埋葬などについての意思を明確にしておかないと、相続人や関係者を探すのに時間がかかってしまいます。

その結果、ご本人の意図に沿わない形で実施される恐れがあるでしょう。

生前に相続や葬儀などの対策を講じておけば、対応がスムーズに進められる点は認識しておくことが大切です。

身寄りのない方がお亡くなりになった場合の詳細な流れについては、本記事の前半で解説した「身寄りがない方が亡くなられた場合の流れ」を参考にしてください。

身寄りがない方の支援先として「おひさぽ」が有効

身寄りがない方、とくに高齢者の場合、直面する課題は生活や介護だけでなく多様です。

これらの課題は、「おひさぽ」による適切なサービスやサポートをご利用いただくことで、安心へとつながります。

「おひさぽ」は身寄りがない方の抱える身元保証などの不安を軽減するために、「おひさぽ」によるサービスを実施しております。

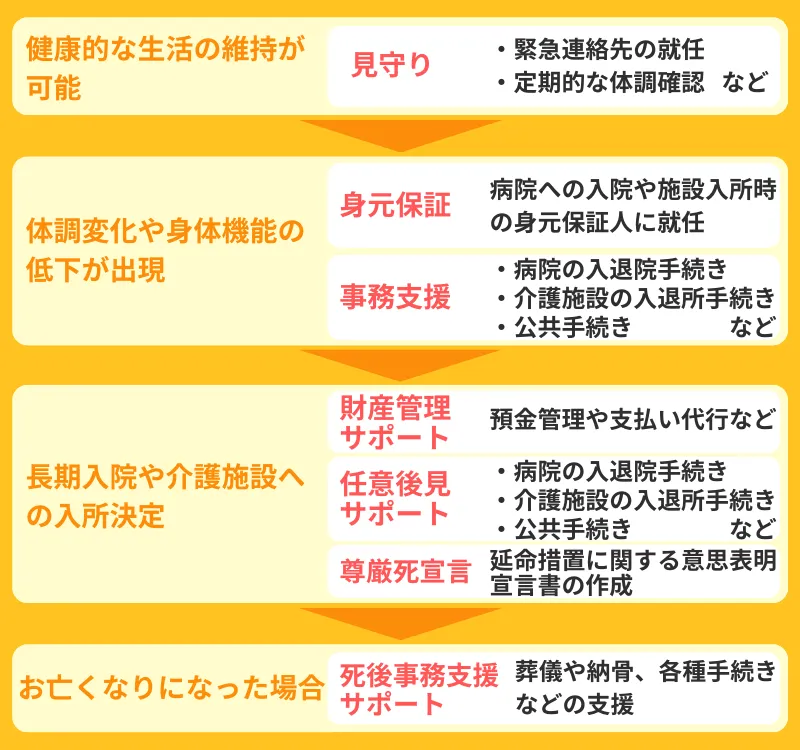

おひさぽを活用すれば、身元保証だけでなく、見守りや亡くなった後の対応までさまざまな支援 が受けられます。

たとえば、個々の状態に合わせてサービスを選択できるため、以下のような流れで支援を受けることが可能です。

このように必要なサービスを選択できることで、不要な支出も防げます。

経験豊富な専門家が、個々の事情やお悩みに寄り添い、最適な支援をご提案いたします。

身寄りがないことで緊急時対応などの不安を抱えている方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

おひとり暮らしのご不安を

解決したい方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

老後に向けた対策

身寄りがない方は、老後に向けて適切な対策を講じることで、日常生活に生じる不安を軽減できます。

そのためにできる、以下3つの対策について解説します。

- 公的支援の活用

- 民間サービスの活用

- 事前対策の実施

具体的な内容について、それぞれ詳しく解説します。

公的支援の活用

身寄りがない方は、公的支援の活用がおすすめです。

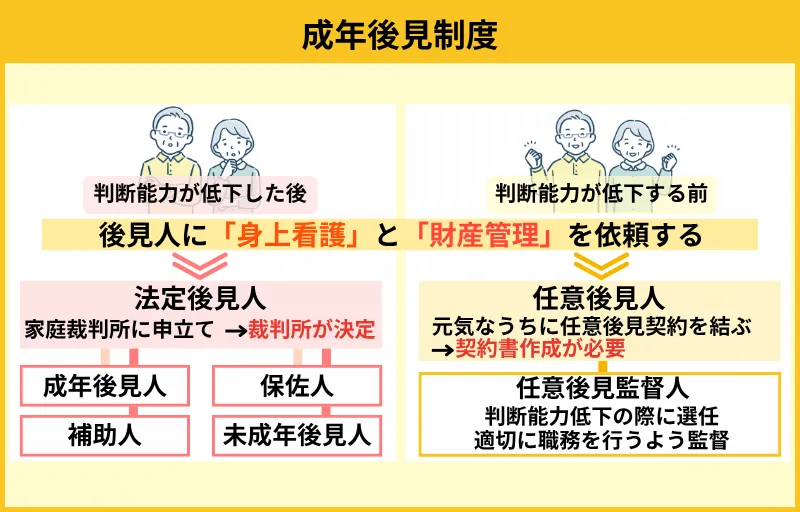

その際、有力な選択肢の1つとして挙げられるのが、成年後見制度になります。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、ご本人の意思を尊重した生活ができるよう支援する仕組み です。

具体的な支援内容は、以下のとおりです。

- 不動産や預貯金の管理

- 介護・福祉サービスの利用契約支援 など

成年後見制度は、利用者の状況に応じて、任意後見制度と法定後見制度の2つに分かれています。

任意後見制度は、将来認知症になってご自身で決められなくなる可能性を考慮し、任意後見人を決めて契約する制度です。

これは、判断能力がある状態に取り組むことが重要です。

一方、すでに判断能力が不十分な場合には、法定後見制度の利用となります。

どちらも家庭裁判所の手続きが必要となるため、まずは自治体の窓口や社会福祉協議会で相談することをおすすめします。

成年後見制度の活用は効果的ですが、裁判所が支援者を選任する点や申し立てに時間がかかることには、注意が必要です。

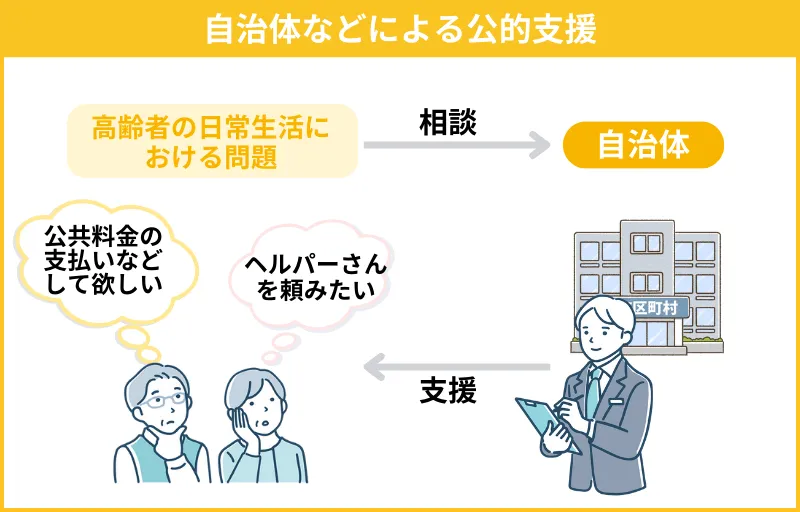

そのため、以下のような自治体の支援を活用することも大切です。

| 支援 | 概要 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 日常生活自立支援事業 | 認知症の高齢者など判断能力が不十分な方への福祉サービス利用支援 | ・福祉サービスの利用や行政手続きの援助 ・公共料金の支払いや年金などの手続き支援 ・預貯金の通帳や銀行印などの預かり |

| 地域包括支援センター | 社会福祉士や介護支援専門員などのプロフェッショナルを配置し、地域住民の健康や生活を安定させるために必要な援助の実施 | ・介護が必要な高齢者に適切なサービスが受けられるよう計画を立案 ・日常生活におけるさまざまな悩みの傾聴・助言 ・地域関係者との連携 |

参考: 地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応について|厚生労働省

公的支援は、対象者が限られたりサービス内容が地域ごとに異なったりするため、しっかりと情報収集しておきましょう。

民間サービスの活用

身寄りがない方にとって、民間サービスの活用は有効な方法です。

民間サービスは、見守りや配食など内容が多岐にわたります。

たとえば、定期的な自宅訪問で安否や健康状態をチェックしたり、配食サービスで栄養バランスのとれた食事を提供したりと幅広い支援が行われています。

ご自身にどのようなサービスが必要かをしっかりと見極めることが大切 です。

事業所のなかには、身元保証から亡くなったあとの支援まで、一括してサービスを提供しているケースもあります。

そのような事業所であれば、緊急時の対応だけでなく、亡くなったあとの葬儀や各種手続きも総合的に任せることが可能です。

ただし、事業所ごとにサービスは異なるため、具体的なサポートや料金・契約内容に関する事前の情報収集は大切です。

なお、身元保証サービスの費用やトラブル事例については以下の記事で解説しているので、こちらもぜひチェックしてみてください。

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

事前対策の実施

身寄りがない方の老後に向けて、以下のような対策を実施することも大切です。

事前に実施できる対策

- 断捨離

- 緊急時に持参する貴重品や荷物の準備

- 遺言書の作成

- エインディングノートの活用

老後に向けて身の回りのものを整理すれば、ご自身の生活に必要な内容も明確化できるうえに、日常における転倒などの事故抑止にもつながります。

また、緊急時に必要なマイナンバーカードやお薬手帳の準備は、慌てずに行動するための第一歩です。

なお、事前対策となる終活のやるべき理由や相談先については、以下の記事で解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

身寄りのないおひとりの高齢者に終活が必要な理由は?やるべき15の終活を徹底解説!

身寄りのないおひとりの高齢者が安心した生活を送ったり、亡き後の希望を実現したりするためには、計画的な終活が欠かせません。本記事では、身寄りのないおひとりの高齢者に終活が必要な理由や、やっておくべき15の終活を解説します。老後の心配や悩みを解消するためにも、終活の必要性を理解しましょう。

身寄りがない方は多様な状況への対策が重要

身寄りがない方は、緊急時対応などの不安を軽減するためにも、多様な状況を考えた対策が重要です。

そのためには、ご自身に何が必要かを選別し、適切な支援を受けましょう。

「おひさぽ」では、さまざまな支援が必要な方に向けた「おひさぽ」のサポートを提供しています。

見守りや金銭管理、亡くなったあとの対応まで、幅広い支援が可能です。

現在の状況や将来の不安について整理できていない方にも、専門スタッフが寄り添い丁寧に対応します。

今後の状況に合わせて適切なサービスを受け、身寄りがなくても安全・安心の生活を送りたい方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

おひとりさまの不安を

解消したい方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!