身寄りがない方や、一人暮らしの高齢の方が増える中で、緊急連絡先が必要な場面に直面することがあります。

そもそも緊急連絡先はどんな場面で必要なのか、という疑問をお持ちの方や、求められた際に「確保できない」という不安を抱える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、緊急連絡先が必要となる場面、緊急連絡先にできない方の特徴、緊急連絡先を確保できない場合の対処法などについて解説します。

要約

- 病院への入院や手術、介護施設への入所においては、契約時に緊急連絡先を求められる

- 緊急連絡先になった方が、入院費や介護費の支払いに関する金銭保証を担う場合もある

- 認知症の方、障がいをお持ちの方、未成年者や後期高齢者は緊急連絡先にできない場合も

- 身寄りがない高齢の方へのサポートは多岐に渡り、提供できる範囲が限られている場合も

- 「おひさぽ」なら、緊急連絡先だけでなく死後事務や日常生活支援までトータルサポート

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

身寄りがない方が緊急連絡先を必要とする場面

身寄りがない方が緊急連絡先を必要とする場面としては、主に以下の5つがあげられます。

- 自然災害や事故などの緊急事態

- 介護施設などへの入所手続き

- 介護施設などでの退所手続き

- 入院や手術

それぞれ解説していきます。

自然災害や事故などの緊急事態

一つ目は、自然災害や事故などの緊急事態が発生 し、本人の安否を確認したい場合です。

会社での業務中に緊急事態が発生した時には、会社側から本人に連絡が入ることがあります。

介護施設などへの入所手続き

身寄りがない方が高齢になり、単身での生活が難しくなった場合、介護施設への入所を検討するケースも考えられるでしょう。

介護施設へ入居する際、体調不良やケガといった予期せぬ事態が発生する可能性があるため、多くの施設では契約時に施設側から緊急連絡先を求められます。例えば、入所者が頭痛を訴え、施設の職員は医師の診察が必要と判断したとします。

しかし、緊急時を除き、施設の職員が入所者を病院へ連れて行くことはできず、基本的には家族などの付き添いが必要となるのです。

このような事態が起こったとき、「連絡先がない」となると施設の職員は困ってしまいます。

自治体によっては行政機関が緊急連絡先としての役割を請け負う場合もありますが、土日や夜間は連絡がとれないため、施設のリスクは拭いきれません。

そのため、施設は万が一、入所者に体調不良やケガが発生した際に連絡を取れる緊急連絡先を確保しなければならないのです。

また、緊急連絡先と似た意味のものに、身元保証人があります。

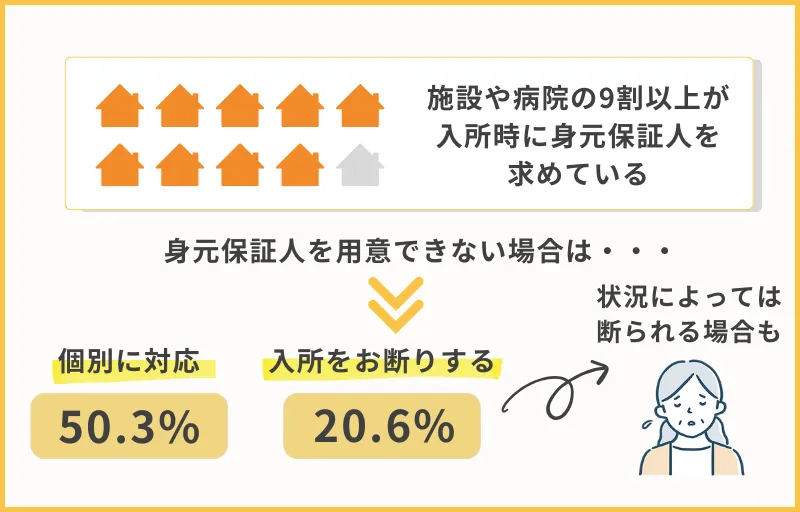

介護施設などにおいては、以下の総務省の調査によると、施設や病院の9割以上が入所希望者に身元保証人を求めていることがわかるでしょう。

一方で、身元保証人を用意できない場合は「個別に対応する」と回答した施設は5割、「入所をお断りする」と回答した施設は2割という結果でした。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)結果報告書|総務省

施設内において、入所者に体調不良やケガが発生したとき、施設側は緊急連絡先(身元保証人)に連絡し、医療機関への搬送を知らせることになります。

つまり、緊急連絡先(身元保証人)がいない場合、入所を断られてしまう可能性があります。

厚生労働省は、「正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない」としているものの、そのようなリスクがあることを念頭においておくことが重要です。

参考: 平成30年8月30日付け厚生労働省老健局高齢支援課・振興課通知

介護施設などでの退所手続き

入所だけではなく退所手続き(別の介護施設に移る場合や、亡くなった場合も該当)においても、緊急連絡先は必要となります。ご本人が亡くなった場合、施設は緊急連絡先になっている身元保証人などに電話などで連絡し、退所手続きや遺品の引き取りを依頼しなければなりません。

なぜなら、施設で遺品を長期間保管することはできず、また新規入所者が決まっている場合は居室を明け渡す必要があるためです。

具体的には日用品などの私物の引き取りや、未精算の利用料金の支払いなどがあげられます。

身寄りがない人の遺体や遺品の引き取りは死亡地の市区町村が行うことになっており、火葬・埋葬については自治体が請け負いますが(墓地埋没法9条)、退所手続きといった死後事務を代行してくれることはありません。

施設側としては滞りなく死亡後の退所手続きを進めるために、緊急連絡先となっている身元保証人などにその役割を求めています。

入院や手術

身寄りがない高齢の方は、体調の変化に気づかれにくいため、ケガや病気になるリスクが高いとされています。

それに伴い、病院への入院や手術が必要な場合もあるでしょう。

入院や手術においては病院と契約を交わしますが、このとき、原則として緊急連絡先を報告しなければなりません。理由としては、入院や手術を受ける本人に代わって、緊急に治療の判断をしたり、費用の支払いに応じる人を必要とする場合があるためです。

そのため、身寄りがなく緊急連絡先となってくれる人がいない場合、入院を断られてしまう可能性も否めないでしょう。

こちらも、施設への入居時と同様、正当な理由なく拒否してはいけないというものの、そのようなリスクがあることを念頭においておくことが必要です。

参考: 平成30年8月30日付け厚生労働省老健局高齢支援課・振興課通知

緊急連絡先に連絡が入るのはこんなとき

緊急連絡先に連絡が入るのは、例えば以下のような場合があげられます。

- 本人の安否を確認したいとき

- 本人とまったく連絡がとれないとき

それぞれ解説していきます。

本人の安否を確認したいとき

自然災害や事故などが発生した際に、ご本人の安否確認のため、緊急連絡先に連絡が入ることがあります 。

これは国内での出来事に限りません。

海外旅行先での事故

海外旅行中に事故に遭われた場合、日本の緊急連絡先だけでなく、現地の医療機関や警察が日本の大使館・領事館を通じて、ご家族や関係者に連絡を試みることがあります。

そのため、万が一に備え、渡航前に海外旅行保険への加入や、滞在先の情報(ホテル名、連絡先など)を信頼できる方に伝えておくことをおすすめします。

倒れたとき

ご自宅や外出先で急に倒れて意識を失った場合など、ご本人が連絡できない状況では、救急隊員や医療従事者が身元確認のために所持品を確認することがあります。

その際、財布や携帯電話の中に緊急連絡先を記載したメモなどを入れておくと、迅速な安否確認につながります。

また、持病がある場合は、お薬手帳や診断書なども携帯しておくといいでしょう。

本人とまったく連絡が取れないとき

会社に勤めている人が無断欠勤した場合など、本人と連絡を取りたいが電話などが全くつながらない際には、緊急連絡先への連絡も考えなければなりません。

そのような場合に、緊急連絡先を届出しておくと安心です。

緊急連絡先にできない方の特徴

ここまで、緊急連絡先を必要とする場面や理由などを解説してきましたが、どのような方でも緊急連絡先にできるわけではありません。

緊急連絡先にできない可能性がある方としては、例えば以下の特徴があげられます。

- 認知症が進行し、判断能力が喪失又は低下している方

- 知的障がいや身体障がいを持っており、電話が取れない方

- 未成年や後期高齢者の方

それぞれ解説していきます。

認知症の方

認知症が進行し、判断能力が喪失または低下している方は緊急連絡先にできません。なぜなら、連絡を取っても問い合わせた内容が理解できない場合や、すぐに忘れてしまうといった可能性があるからです。

緊急連絡先に指定された人が認知症か否かを詳しく調査することはありませんが、緊急連絡先の氏名・本人との関係(続柄)・生年月日・現住所・電話番号などを書類に明記することが一般的です。

その際、介護施設の住所や電話番号が明記されていると、緊急連絡先を変更するように要求される場合があります。

障がいをお持ちの方

知的障がいや身体障がいを持っており、電話での対応が難しい方は緊急連絡先にできません。ただし、『障がいを持っている=緊急連絡先にできない』とは一概には言えないことに注意が必要です。

例えば、知的障がいがあっても判断能力が健常者と同等な場合や、身体障がいがあっても車椅子などを利用することで電話対応が可能な場合、緊急連絡先にできる可能性があります。

未成年者や後期高齢者の方

未成年の子どもや後期高齢者の年齢に達した方は、緊急連絡先にできない可能性があります。なお、2022年の民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、未成年者は満18歳未満を指し、後期高齢者は原則75歳以上の方を指します。

身寄りがなく緊急連絡先が確保できない場合の対処法

身寄りがなく緊急連絡先が確保できない場合の対処法については、主に以下があげられます。

- 友人や知人に依頼する

- 役所に相談する

- 民生委員に相談する

- 身元保証を行う団体、会社を利用する

それぞれ解説していきます。

友人や知人に依頼する

親族を緊急連絡先にできない事情がある場合、信頼できる友人や知人でも、成人(18歳以上)かつ、指定する前に本人の了解を得ていれば、問題ありません。また、可能であれば、自分の生活圏内に住んでいる方に依頼しましょう。

なぜなら、その友人や知人が遠方で生活していたり、海外に住んでいたりする場合、緊急時に連絡をしても迅速な対応がとれない可能性があるためです。

役所に相談する

お住まいの市区町村の役所の窓口に相談してみることも良いでしょう。特に、ご高齢の方や障がいをお持ちの方、生活保護を受給している方などは、担当職員やケースワーカーが緊急連絡先となってくれる可能性があります。

また、場合によっては、NPO法人や専門の機関、地域の民生委員を紹介してくれることもあります。

民生委員に相談する

民生委員とは、 地域住民の相談に応じ、必要な援助を行う特別職の地方公務員 です。

直接、市区町村が緊急連絡先になることはありませんが、市区町村・地域の保健福祉センターから紹介された民生委員が、必要に応じて緊急連絡先となってくれる可能性があります。

身元保証を行う団体、会社を利用する

身元保証を行う団体、会社を利用する 手段もあります。

しかし、中にはそのような団体を会社を利用することに不安のある方もいらっしゃるでしょう。

実際に、身元保証を行う団体や会社の中には、契約内容が分かりにくいケースや、契約者の意思能力の有無などを巡り事後的に争いが生じる可能性があるといった課題がありました。

そのような消費者保護などに関する課題提起を受け、2024年6月、省庁横断でまとめた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が公表されました。

高齢者等終身サポート事業者とは、身寄りがない高齢の方の身元保証や死後事務、日常生活支援等のサービスを担う民間事業者 を指しており、その事業者が守るべきガイドラインとされています。

参考: 内閣官房・内閣府及び各省庁|高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

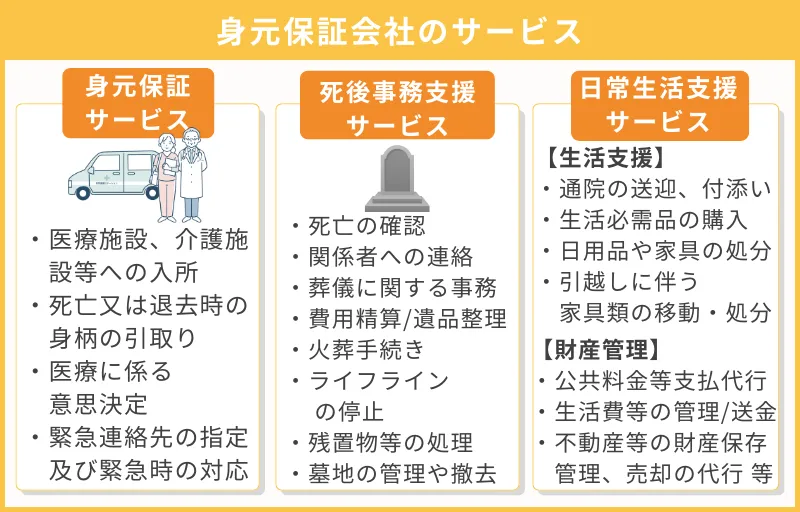

また、高齢者等終身サポート事業において提供されるサービスの例は以下となります。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 身元保証等 サービス | ① 医療施設への入院の際の連帯保証 ② 介護施設等への入所の際の連帯保証 ③ 入院・入所、退院・退所時の手続の代行 ④ 死亡又は退去時の身柄の引取り ⑤ 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対応 |

| 死後事務 サービス | ① 死亡の確認、関係者への連絡 ② 死亡診断書(死体検案書)の請求受領、火葬許可の市区町村への申請、火葬許可証及び埋葬許可証の受領、死亡届申請代行 ③ 葬儀に関する事務 ④ 火葬手続(火葬の申し込み、火葬許可証の提示)に関する手続代行 ⑤ 収蔵(納骨堂)、埋蔵(墓処)、永代供養に関する手続代行 ⑥ 費用精算、病室等の整理、家財道具や遺品等の整理 ⑦ 行政機関での手続関係(後期高齢者医療制度資格喪失届、国民健康保険資格喪失届等)に関する代行 ⑧ ライフラインの停止(公共料金(電気・ガス・水道)の解約、インターネット・Wi-Fi 等の解約、固定電話、携帯電話、NHK等の解約等)に関する手続代行 ⑨ 残置物等の処理に関する手続代行(遺品目録の作成、相続人等への遺品・遺産の引渡し) ⑩ 墓地の管理や墓地の撤去に関する手続代行 |

| 日常生活支援 サービス | 1.生活支援関係 ① 通院の送迎・付添い ② 買物への同行や購入物の配達、生活に必要な物品の購入 ③ 日用品や家具の処分 ④ 入院や入所時の移動(引っ越し)及び家具類の移動・処分 ⑤ 介護保険等のサービス受給手続の代行 2.財産管理関係 ① 公共料金等の定期的な支出を要する費用の支払に関する手続代行 ② 生活費等の管理、送金 ③ 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続代行 ④ 預貯金の取引に関する事項 ⑤ 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行 ⑥ 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管 |

参考: 内閣官房・内閣府及び各省庁|高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

このように、身寄りがない高齢の方に求められるサービスは非常に多岐にわたります。

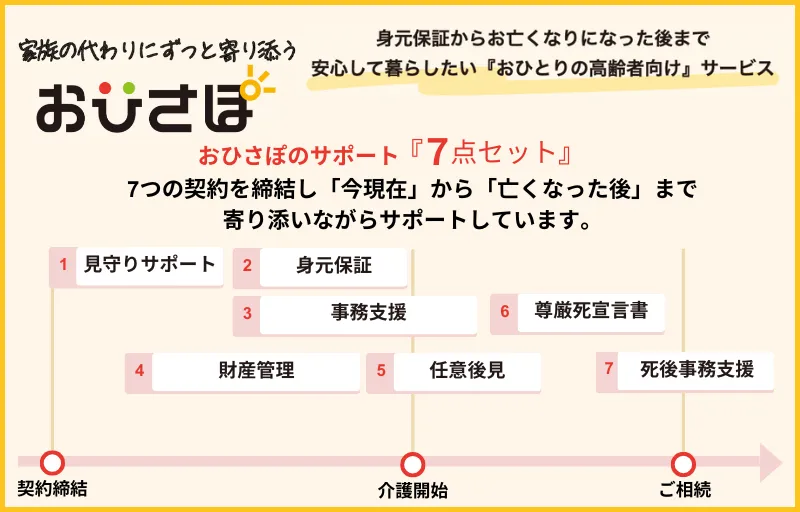

当社では、身寄りがない高齢の方に向けたサポートをトータルでご提案する「おひさぽ」というサービスを提供しています。

身寄りがない高齢の方は、元気で判断能力が低下する前に、身元保証、死後事務、日常生活支援に関する契約を結び、対策を行うことが重要です。認知症発症後やお亡くなりになった後においても、ご本人のご希望を忠実に実現できるよう当社が全力でサポートさせていただきます。

お電話でのご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

緊急連絡先に関してのよくある質問

Q.緊急連絡先と身元保証人の違いは?

A.緊急連絡先と身元保証人は、役割や目的が異なる場合があります。

- 緊急連絡先・・・入院や介護施設への入所など、緊急時に連絡を取る人

(入院費や介護費の支払いに関する金銭保証を担う場合もある) - 身元保証人・・・入院費などが支払えない場合に、連帯保証人として代金を支払う人

(本人の意識がなくなった場合や、逝去した場合の緊急連絡先としても機能する)

なお、身元保証人の必要性と抱える問題点について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご確認ください。

身寄りがない人が老後に施設へ入る方法は?身元保証人の必要性と抱える問題点をまとめて解説!

身寄りがなくおひとりで暮らしている方は「老後は施設に入って安心して暮らしたい」と考える方も多いでしょう。本記事では身寄りのない方が施設に入る条件や方法、身元保証人の必要性について詳しく解説します。

Q.緊急連絡先に指定した方の情報はどこまで必要?

A.一般的には、以下の情報を提出すれば良いとされています。

- 名前

- 電話番号

- 住所

- ご本人との関係性

なお、場面によっては、年齢などを確認される場合もあります。

まとめ|身寄りがない方の緊急連絡先は「おひさぽ」で解決!

身寄りがない高齢の方においては、緊急連絡先を求められて困った経験をお持ちの方も多いでしょう。

また、家族や親族はいるものの、遠方に住んでいる、迷惑をかけたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弊社が提供する「おひさぽ」では、入院や介護施設への入所の際の緊急連絡先になるだけではなく、死後事務や日常生活支援など、経験豊富な専門家がご家族に代わってトータルサポート いたします。

ご本人の状況とご希望に合わせて、オーダーメイドで最適なご提案をさせていただきますので、まずはぜひお電話での無料相談をご利用ください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

また、以下の記事では身寄りがない一人暮らし高齢の方が抱える課題や、しておくべき対策について詳しく解説しています。ぜひ、こちらも合わせてご確認ください。

身寄りがない一人暮らし高齢者の相談先と7つの対策を解説!

身寄りがない一人暮らしの高齢者(おひとりさま)の方は、入院や介護施設への入所、体調の急変、お金の管理など、さまざまなことに関して不安や悩みを抱えています。本記事では、適切な相談先や対策方法について解説します。できる限り早いうちから対策しておくことが非常に重要です。