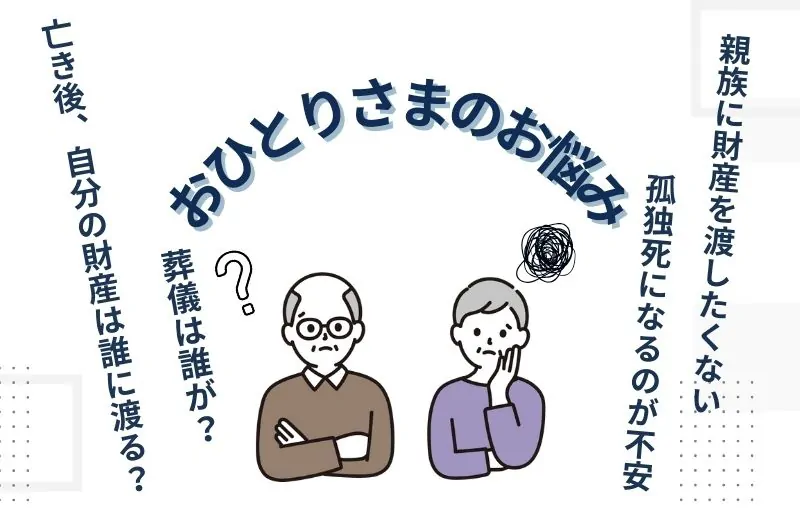

「孤立死するのが不安」

「亡き後に迷惑をかけてしまうことが心配」

身寄りがないおひとりの高齢者の方は「終活」に関して頼れる人が周囲にいなかったり、どこに何を相談すれば良いのかと悩んだりすることも多いでしょう。

親族はいるものの、疎遠をはじめとした事情によって、頼れる人がいない方も少なくありません。

本記事では、おひとりの高齢者の方が終活でやるべき15のことや、終活を始めるべきタイミング、具体的な相談先などについて徹底解説していきます。

終活について全体像を把握し、いざというときに困らないよう万全の準備を整えましょう。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

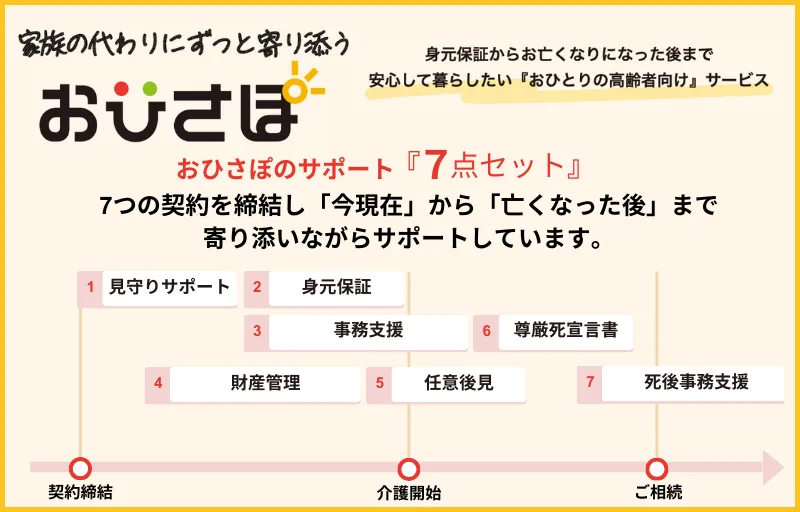

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

身寄りのないおひとりの方に終活が必要な理由とは?

「終活=自分の老後や亡き後についての意思や希望を家族や親族に伝えておくこと」と考える方も多いかもしれません。

しかし、頼れるご家族がいない、家族に迷惑をかけたくないと考える方こそ、積極的に終活に取り組む必要があります。

終活を行うと、以下のような事態を避け、安心した暮らしを実現できる可能性が高まるでしょう。

- 葬儀・お墓に関する希望を伝えておくことができる

- 周囲への負担を軽減することができる

- 生前の生活をより安心して過ごせる可能性が高まる

- 孤立死のリスクを低減できる

- 本人の意思に沿った財産承継の実現につながる

- 身元保証人問題に事前に対応できる

それぞれ詳しくみていきましょう。

葬儀・お墓のことに関する希望を実現できる

おひとりの高齢者の方は、葬儀やお墓のことをはじめとした自身の亡き後に関する希望があったとしても、誰かに伝えていなければその内容は実現できない可能性があります。完全に親族がおらず遺体の受取人がいない場合は、行政が主体となって火葬されます(行旅病人及行旅死亡人取扱法7条)。

一方で、終活として遺言書で財産の相続人を指定したり、葬儀や納骨などについて第三者へ委任したりすると、本人の状況や希望を実現することが可能です。

本人の亡き後も、生前の遺言や契約の内容に沿って受任者が、希望を実現してくれるようになります。

死亡や認知症により周囲に迷惑をかける心配がなくなる

おひとりの高齢者の方が亡くなると、すぐに連絡の取れる親族がいない場合は、警察や自治体が戸籍をもとに親族を探します。たとえ疎遠だったとしても、戸籍上で親族と確認されれば連絡が入り、遺体や遺骨の引き取りを求められます。

親族は、遺体や遺骨の引き取りを拒否することは可能ですが、法定相続人として財産を受け取るのであれば、遺品整理に関しても責任を求められるでしょう。

また、認知症になると銀行口座や不動産などの資産が凍結し、預金の引き出しや不動産の売却・処分ができなくなり、自治体などに対応をお願いしなければならない場合があります。

しかし、専門家による終活支援を受ければ、疎遠な親族などが関与せずとも、財産管理や死後事務(葬儀・お墓・遺品整理・公的手続きなど)に関する希望を実現しやすくなる のです。

生前の生活も安心して過ごせる

終活は、自分が亡くなった後のためだけに行うのではありません。

残りの人生をより豊かに、より安心して過ごせるようにするためにも必要 です。

例えば、認知症発症後の財産管理や亡き後の死後事務に関して、元気で健康なうちに信頼できる専門家などへ委任しておけば、不安も取り除かれるでしょう。

人は年を重ねるに連れて、お金や医療・介護、相続のことなど、悩みの種が増えていくものです。

より充実した余生を送るためにも、専門家のサポートのもと入念な対策を施すことをおすすめします。

孤立死を防げる

身寄りがないおひとりの高齢者の方は、体調不良や生活習慣の乱れなどに気づきにくいため、孤立死の可能性が高まります。

終活の相談をしたり、定期的に連絡を取ったりする相手がいれば、日常生活や体調の異変にも気づいてもらいやすくなるでしょう。

定期的な訪問や監視カメラなどでの見守りサービスを提供している事業者もあるので、終活の一環として検討することをおすすめします。

本人の希望しない財産承継が行われるリスクを減らせる

財産の承継先を指定しなければ、本人の希望しない財産承継が行われる可能性があります。法定相続人がいないおひとりの高齢者の方の財産は、最終的に国庫に帰属されます。

お世話になった人や寄付したい団体があるといった場合は、自身の意思能力があるうちに対策をしなければなりません。

なお、遺言書の作成方法については、後段にて解説します。

身元保証人問題を解決できる

おひとりの高齢者の方は、病院への入院時や、施設への入所時に身元保証人を用意できないおそれがあります。病院や施設の多くは、リスク回避のために入院時や入所時に身元保証人を求めます。

通常であれば、家族や親族が身元保証人になりますが、おひとりの場合は頼れる人がいないケースもあるでしょう。

そこで、終活の一環として身元保証人をあらかじめ探しておくことで、いざ入院・入所するときに慌てる心配がなくなります。

身元保証人が必要な理由や、入院時に身元保証人がいないときの対応などについては、こちらの記事にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

身元引受人がいないと入院できない?身寄りがない場合の入院対策や相談先を解説

身寄りがないと身元引受人が用意できないため、いざ入院が必要になったときが不安という方も多いのではないでしょうか。 本記事では入院時に身元引受人がいない場合の病院の対応や、身寄りがない方ができる入院対策について詳しく解説します。

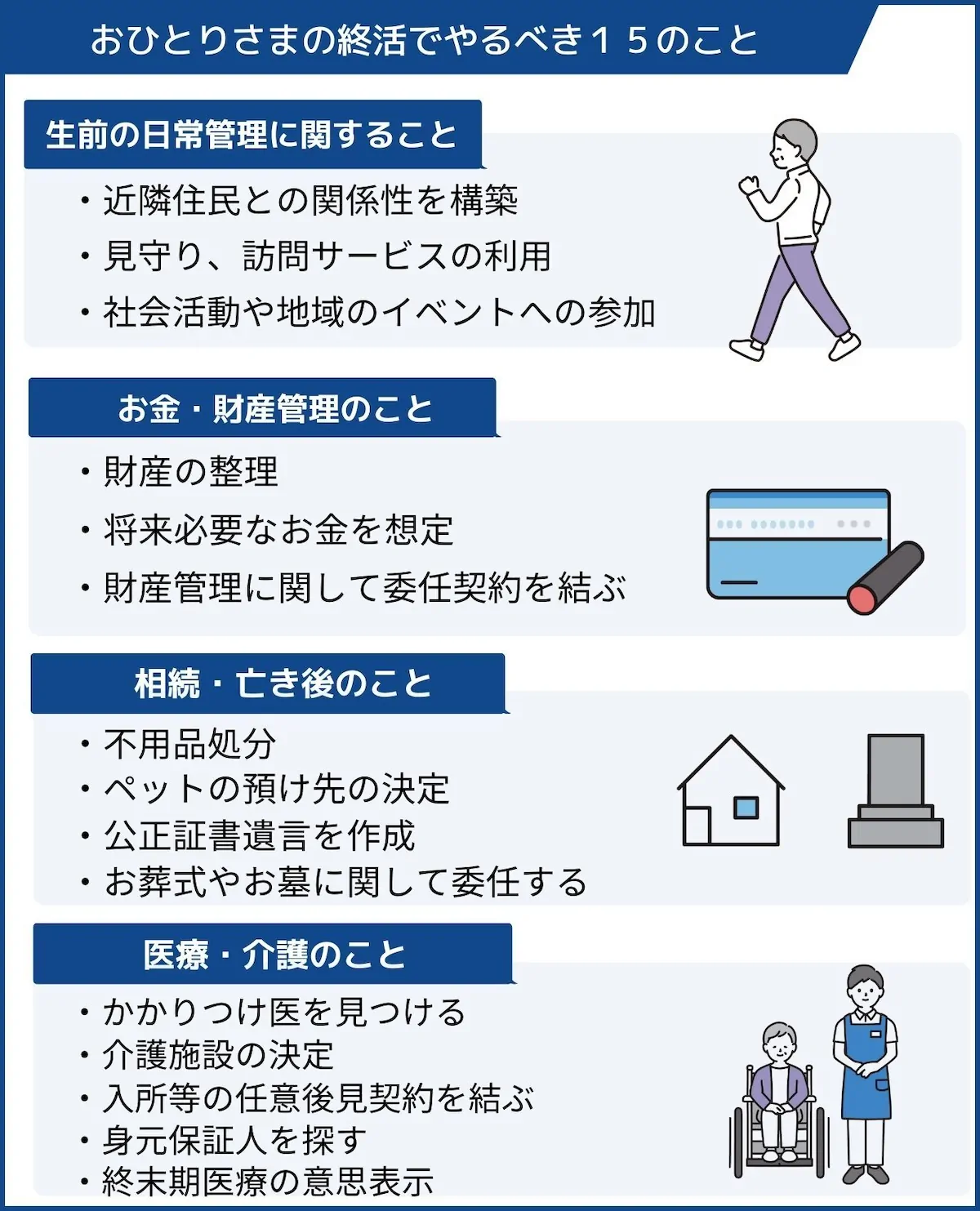

身寄りのない高齢者の方の終活でやるべき15のこと

「おひとりの高齢者の方こそ終活をすべき」と言われても、具体的に何をすれば良いかわからない方も多いでしょう。

本章では、終活でやるべき15のことをまとめました。

自身の状況と照らし合わせながら、必要な終活を考えてみましょう。

生前の日常生活に関すること

終活というと、亡き後の相続や葬儀のことに関するイメージを持つ方も多いかもしれませんが、日常生活からできる終活もあります。

詳しく見ていきましょう。

1.近隣住民との関係性を構築しておく

日ごろから近隣住民と定期的にコミュニケーションを取っていると、万が一の際に何らかの対応ができる可能性が高まります。その理由は、日常生活や体調の異変に気づいてもらいやすくなり、良好な関係であれば病院に同行したり救急車を呼んだりといったサポートが期待できるためです。

しかし、内閣府の令和5年版高齢社会白書によると、65歳以上の高齢者で近所の人との付き合い方について「相談ごとがあった時、相談したりされたりする」と回答した割合は、2割程度でした(複数回答)。

引用: 内閣府の令和5年版高齢社会白書

このような状況を踏まえても、体調面や精神面などで相談ができるような近隣住民との関係性を構築しておくことが重要だといえます。

2.社会活動や地域のイベントに参加する

社会活動やイベント等に参加すると、必然的に身体を動かしたり人と対面で話したりする機会が増えます。高齢者が参加できる団体やイベントは数多く開催されており、具体的には以下のとおりです。

- 自治体や町内会などの自治組織の活動

- ボランティア

- スポーツ など

内閣府の平成30年版高齢社会白書によると「健康状態が良い」と回答した人ほど、社会活動への参加率が高い傾向が見られました。

引用: 平成30年版高齢社会白書|内閣府

健康状態を保ちやすくなることに加え、新たな人間関係の構築により孤独感も取り除かれ、精神的なメリットも得られるでしょう。

3.見守りサービスや訪問サービスを利用する

企業や自治体が提供している見守りサービスや訪問サービスでは、自宅での事故や体調不良時に緊急で駆けつけてくれたり、定期的な訪問で相談に乗ってくれたりします。士業や警備会社など多様な業種の企業や団体が見守り・訪問サービスを提供しており、プランや料金は事業者によってさまざまです。

当社でもおひとりの高齢者の方のサポートに特化した「おひさぽ」にて、見守りサービスを提供しています。

終活の相談を数多く受けてきた経験豊富な専門家が、家族に代わってサポートをしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

なお、見守りサービスについては、以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

高齢者の見守りはなぜ必要?見守りサービスの特徴や選定方法を徹底解説

一人暮らし高齢者が増加し、高齢者の見守り需要も増加しています。孤独死を防ぐためにも、見守りサービスの利用は重要です。本記事では、一人暮らし高齢者が利用すると効果的な見守りサービスの概要や種類、サービス選定のポイントなどについて詳しく解説します。

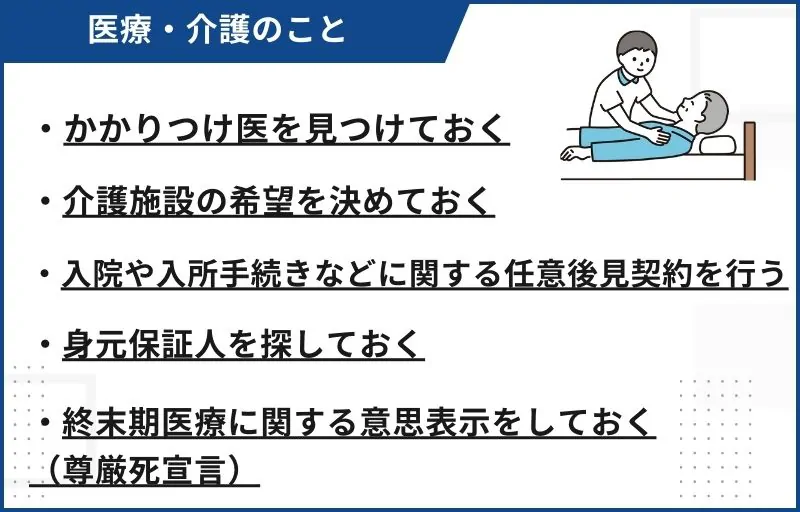

医療・介護のこと

高齢になるほど悩みが増える医療・介護の分野においても、入念な対策が必要です。

入院や介護が必要となった際、費用の保証や手続きを代行する身元保証人を求められたり、医療費・介護費を工面する前に認知症によって銀行口座の凍結などが起こったりする可能性があります。

必要な対策について、具体的に見ていきましょう。

4.かかりつけ医を見つけておく

定期的にかかりつけ医を受診すると、認知症や身体の異変を早期発見できたり、健康状態によって適切な医療機関を紹介してもらったりすることができます。かかりつけ医とは「健康に関することを何でも相談でき、必要時は専門の医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる医師」のことです。

また、介護保険の申請や、後段で解説する成年後見制度の利用にも主治医の診断書が必要となります。

終活として事前にかかりつけ医を見つけておくと、異常の早期発見だけでなく、各種手続きがスムーズに進められるでしょう。

5.介護施設の希望を決めておく

いざ介護施設への入居が必要となった際、認知症などによって判断能力が低下していると、本人が希望する施設を選ぶことが難しくなります。今は元気でも、将来介護が必要となった後も快適な生活ができるよう、事前に資料などを取り寄せ、入居したい介護施設を決めておくことも重要です。

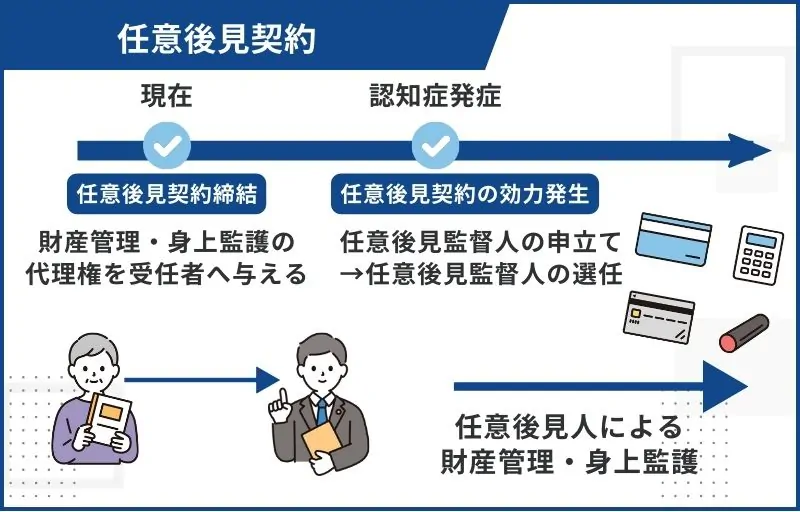

6.入院手続き・入所手続きなどに関する代理権を与えておく(=任意後見契約)

おひとりの高齢者の方が、入院や介護施設への入所が必要となった際、本人の判断能力が低下していると入院・入所手続きや契約ができない可能性があります。入院・入所契約は法律行為にあたり、当事者の意思能力がなければ無効となるためです(民法3条の2)。

その対策として、任意後見契約があります。

任意後見契約とは、本人の判断能力が低下したときに備え、以下のような手続きを代理する任意後見人を指定し、後見内容(任意後見人に代理権を与える範囲)を定めておく契約です。

- 本人の財産管理

- 入院手続き

- 介護施設などの入所契約手続き

つまり、元気なうちに任意後見人を定め、認知症になっても財産の管理や入院・介護の手続きがスムーズに行えるように代理人を決めておきます。

法定後見制度は、任意後見制度と比較して専門家の後見人に対する高額な報酬の支払いや、後見内容を自由に定められないなど、制限が大きくなります。

本人の希望を実現しやすい任意後見制度を利用できるよう、できる限り事前に対策しておきましょう。

任意後見契約制度の詳細については、こちらをご覧ください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

7.身元保証人を探しておく(=身元保証サービス)

おひとりの高齢者の方は、身元保証人を頼める人がおらず、入院・入所手続きが滞るおそれがあります。身元保証人の役割は、本人の入院費用・介護費用の保証や緊急連絡先への就任、遺体の引き取り、入院計画やケアプランの意思決定などです。

総務省関東管区行政評価局の調査によると、「医療機関・介護施設の9割以上が入院・入所の際に身元保証人を求める」という結果でした。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)|関東管区行政評価局

解決策として、企業や団体が家族の代わりに身元保証人に就任する「身元保証サービス」の利用があります。さまざまな業種の事業者が身元保証サービスを提供していますが、費用が高額であったり、プランや内容が多岐にわたったりするため、事業者の選定は慎重に行いましょう。

身元保証サービスについては以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

8.終末期医療に関する意思表示をしておく(=尊厳死宣言書)

終末期医療に関する意思表示としては「尊厳死宣言書」があります。尊厳死宣言書とは、本人が不治かつ末期の状態において、胃ろうや人工呼吸器の装着といった「単に死期を伸ばすためだけの延命措置」を希望しないことを意思表示する書面です。

終末期医療では、治療法や延命措置などの計画・方針について、本人や家族の意思を基本に、医師を含む医療チームが決定します。

参考: 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン|厚生労働省

ただし、おひとりの高齢者の方で本人・家族の意思確認ができない場合は、医療・ケアチームに判断が委ねられ、意図に沿わず延命措置が実施される可能性が考えられます。

しかし、意思能力が十分なうちに作成された尊厳死宣言書があれば、本人の意図に沿わない延命措置の実施を防ぐことにもつながるでしょう。

尊厳死宣言書は医師を拘束するものではありませんが、本人の意思確認ができるという趣旨で大きな役割を果たします。

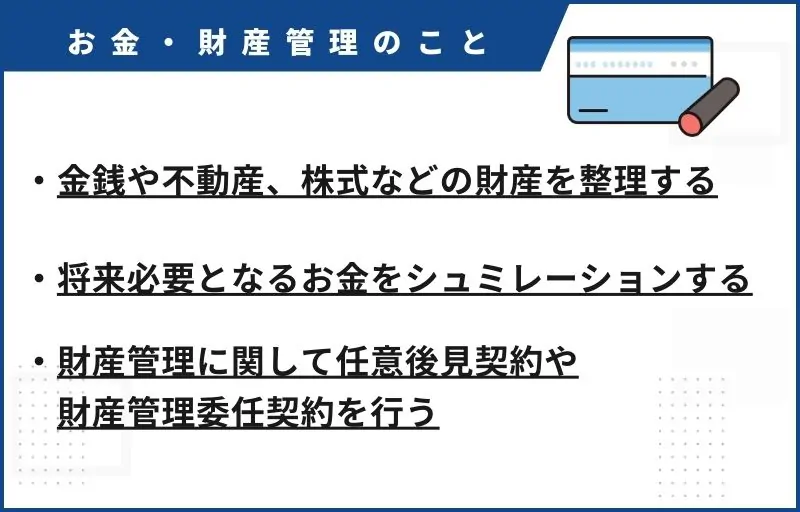

お金・財産管理のこと

おひとりの高齢者の方は財産管理や老後の医療費・介護費に関する悩みも多く抱えています。

認知症を発症すると、資産凍結によって預金が引き出せなくなったり、不動産の売却や処分ができなくなったりする可能性が高まるため、早めの対策が必須です。

今は元気でも、平成37(2025)年には約700万人、5人に1人は認知症を発症するという推計がでており、他人事ではありません。

参考: 平成28年版高齢社会白書(概要版). 3 高齢者の健康・福祉|内閣府

入院や介護のために多額の費用が必要となるケースも想定されるので、元気なうちにしっかりと対策しておきましょう。

9.金銭・不動産・株式などの財産を洗い出し、整理する

まずは、自分が保有する財産の種類・額を把握し、整理しましょう。

預金口座や、自宅などの不動産は把握できていても、次のような財産は抜け落ちている可能性があります。

- 相続で得た財産

- 自宅以外の自分名義となっている不動産

- 自社株式 など

細かい部分まで確認し、全て洗い出すことが重要です。

10.将来必要となるお金をシミュレーションしておく

年齢を重ねても、毎日の生活費や医療費・介護費などの確保が必要です。総務省の家計調査によると、65歳以上の高齢者単身世帯(無職)の1ヶ月の支出は、約14万円でした。

上記の統計においても、社会保障給付では賄えない不足分が発生しているため、計画的にやりくりしなければなりません。

一定の収入がある方と無職の方では状況が異なりますが、生きるために生活費や医療費、介護費などが必要なのは確かです。

生活に困ることのないよう、将来的に必要なお金についてシミュレーションしておきましょう。

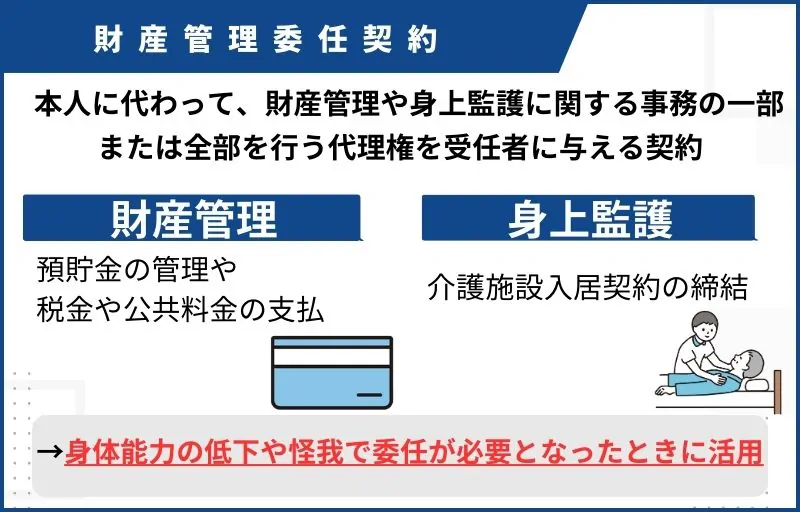

11.財産管理に関する代理権を与えておく(=任意後見契約、財産管理委任契約)

財産整理や将来の生活費の確保とともに、本人が認知症などにより意思能力がなくなった時に備え、資産凍結を防ぐ対策も必要 です。

例えば、預金口座に十分な残高があったとしても、対策せずに認知症になった場合、お金を引き出せなくなったり、不動産の売却といった契約ができなくなったりします。

このような資産凍結に備えた対策が、前段で解説した任意後見契約です。

また、判断能力は十分でも、身体障害や怪我により銀行窓口やATMなどに足を運ぶことが難しい場合は「財産管理委任契約」の活用がおすすめです。

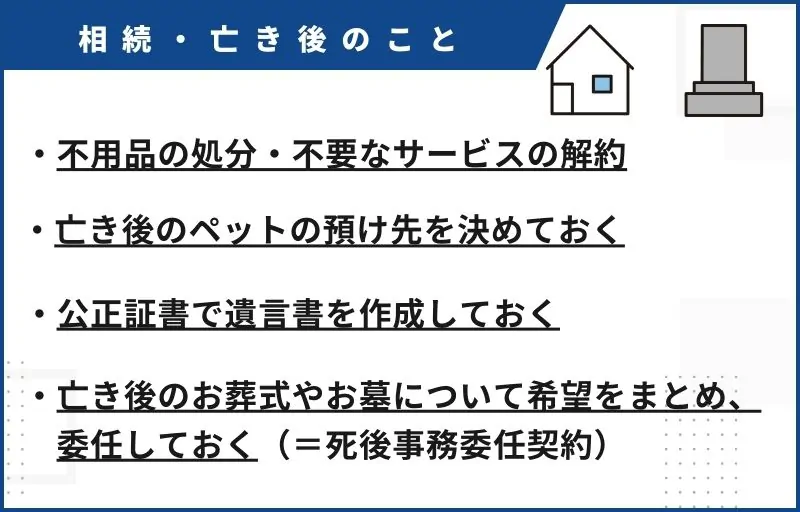

相続・亡き後のこと

おひとりの高齢者の方が亡くなった後は、葬儀・お墓・各種解約手続き・遺品整理など「通常であれば遺族が行う死後事務を誰に任せるか」が問題となります。

亡き後に相続トラブルや周囲に迷惑がかかることを防ぎ、本人の希望や想いを叶えるためには、元気なうちの意思表示や委任が重要です。

12.不用品を処分する・不要なサービスを解約する

身体能力や判断能力が低下してくると、部屋の中の整理や掃除などが難しくなります。加えて、ものが多いと転倒リスクが高まったり、亡き後の遺品整理の手間も増加したりします。

不要なものは体力のあるうちに思い切って処分し、利用しないサービス(訪問販売やサブスクリプションなど)は早めに解約しておきましょう。

13.亡き後のペットの預け先を決めておく

おひとりの高齢者の方でペットを飼っている方は、自分が亡き後にペットをどこに預けるか決めておきましょう。何も対策しなければ、飼い主が孤立死となった場合にペットも衰弱死してしまったり、保健所へ引き取られて殺処分となってしまったりする可能性があります。

自身の亡き後も大切なペットが安心して生きていけるように、知人への引き取り依頼や、里親探しをする団体・NPO法人に相談するなど、早めに対策しておきましょう。

14.遺言書を作成しておく(=公正証書遺言)

おひとりの高齢者の方だからこそ、ご自身の意思を明確に残すために遺言書を作成しておくことが大切 です。

特に「疎遠となっている相続人に遺産を渡したくない」「特定の団体などに寄附したい」といった希望がある場合は、遺言書がない限り実現しません。

遺言書は自筆で書くことも可能ですが、希望を確実に実行するためには公正証書での作成がおすすめです。

公正証書遺言とは、公証役場にて2名の公証人の立会いのもと作成する遺言で、法的な証明力が高く、本人の希望が最も実現しやすくなります。

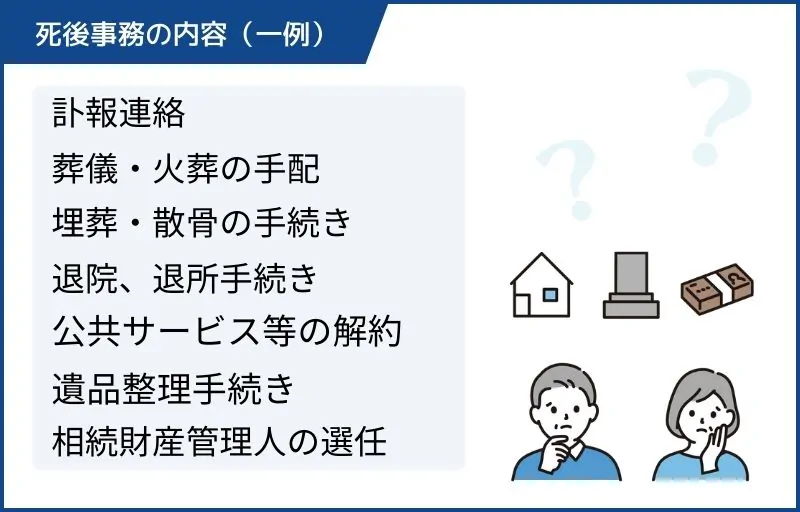

公正証書遺言の作成は、公証役場との日程調整や必要書類の準備をはじめとした複雑な手続きが必要なため、専門家に相談しましょう。15.亡き後のお葬式・火葬・埋葬・納骨・お墓のことなどの希望をまとめ、委任しておく(=死後事務委任契約)

おひとりの高齢者の方が亡くなった後、遺体や遺骨の引き取り先がなければ、行政または行政が委託した葬儀社などにより火葬・納骨が行われます。しかし、葬儀やお墓などに関して、以下のような希望を持っている方も多いでしょう。

- たくさんのお花に囲まれて見送られたい

- 疎遠な親族ではなく、お世話になった友人に見送られたい

- お墓にはこだわりがある

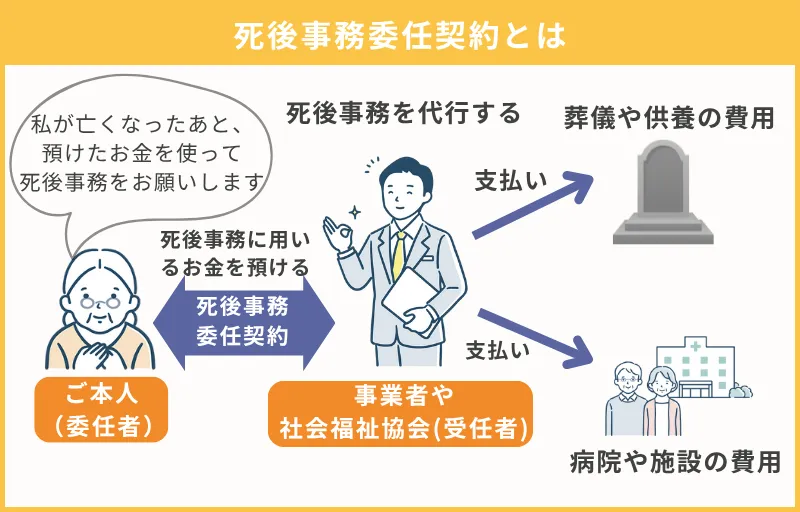

これらの希望を実現し、円滑に死後事務を進めるために「死後事務委任契約」を締結するという方法があります。

死後事務委任契約とは、死後に発生する事務(葬儀・お墓・遺品整理・訃報の連絡・サービスの解約など)を生前に第三者へ委任しておく契約です。

親しい友人などを受任者とする契約も可能ですが、受任者も高齢者の場合は複雑な事務を行うことは困難でしょう。

知識と経験が豊富な専門家に費用を支払って依頼することで、気兼ねなく自身の亡き後に関する希望を伝え、任せられます。

死後事務委任契約の詳細については、以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

死後事務委任契約とは?検討すべき人、費用や注意点を徹底解説

頼れるご家族がいない方や、身寄りがいても万が一の時のことを誰かに任せられない方が多くいらっしゃいます。そうした不安を解消する1つの手段として、{{<mark>}}死後事務委任契約{{</mark>}}があります。今回の記事では、死後事務委任契約でできること、費用、手続きの流れ、検討すべき人の特徴、注意点などを徹底解説します。

身寄りのない方が終活を始めるべきタイミング

おひとりの高齢者の方が終活を始めるべきタイミングに明確な決まりはありませんが、なるべく早い時期から始めることをおすすめします。

その理由は、年齢を重ねると体の自由がきかなくなり、ハードルが高くなる終活もあるためです。

また、高齢になればなるほど認知症発症のリスクは高まりますが、認知症になってしまうと契約行為を伴う終活はできません。

終活に「早すぎる」ということはないので、思い立ったらすぐにでも行動を始めましょう。身寄りのない方が終活を行う注意点

身寄りのないおひとりの高齢者の方が終活を行う際は、以下の2点に注意しましょう。

- 終活として準備した内容を誰かに知らせておく

- 高齢者サポートサービスを名乗る悪徳事業者に注意する

精力的に終活を行い、さまざまな準備をしていたとしても、その存在を知っている人がいなければ自身が望んだ方針とは異なる形で進められてしまう可能性があります。

対策として、終活の内容をまとめたエンディングノートを作成しておきましょう。

おひとりの高齢者の方の場合は、仲の良い知人などにエンディングノートの存在を知らせておくと安心 です。

また、高齢者サポートサービスを提供する事業者のなかには、悪質な事業者も存在します。

実際に、消費生活センターには「高齢者をサポートするサービスに関してトラブルに巻き込まれた」という相談が寄せられています。

参考: 身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意|独立行政法人国民生活センター

高齢者サービスを利用する際は、事業者に自分の希望をしっかりと伝え、サービス内容や料金、預託金等の用途や解約時の返金条件など、詳細を十分に確認しましょう。悩んだらここに相談!身寄りのない方のための終活支援事業

終活の必要性は感じていても「どこに何を相談すればよいかわからない」という方も多いでしょう。

昨今の終活ブームにより、さまざまな業種の民間企業や団体などで終活に関するサポートが提供されていますが、まだまだ経験や実績が豊富な事業者は限られている現状があります。

これから終活に取り組まれる方は、いかに信頼でき、経験豊富で提案スキルの高い事業者を選ぶかが重要です。

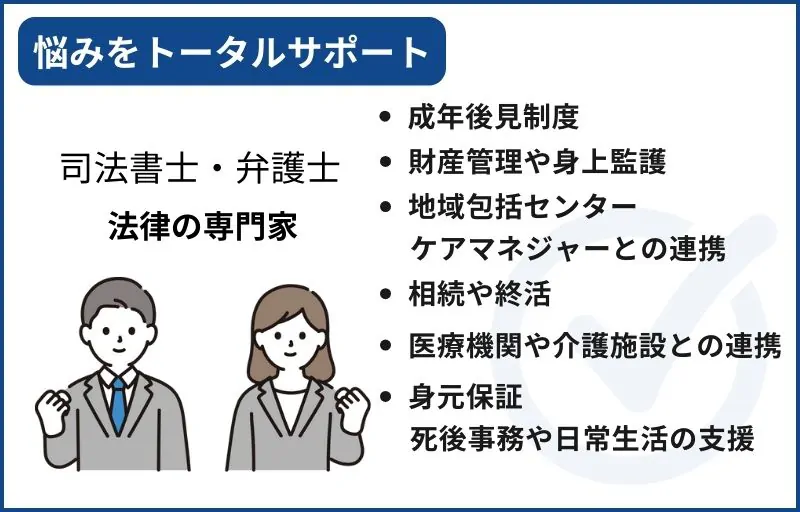

おひとりの高齢者の方の終活をトータルサポートする「おひさぽ」

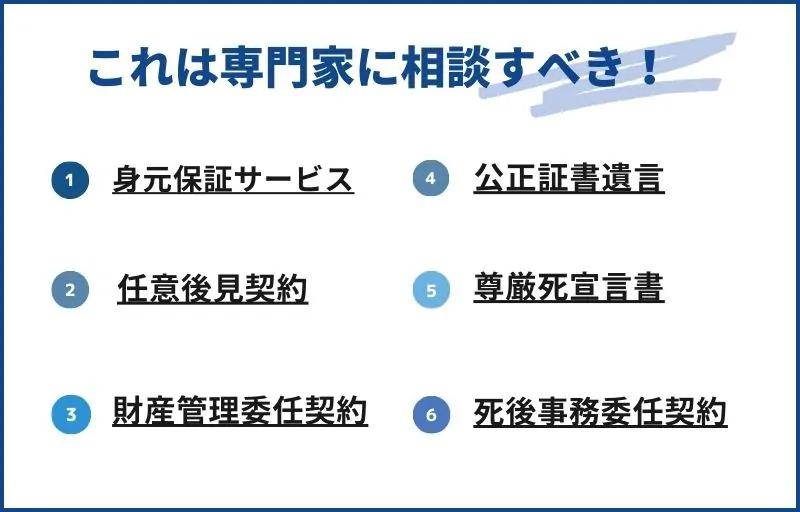

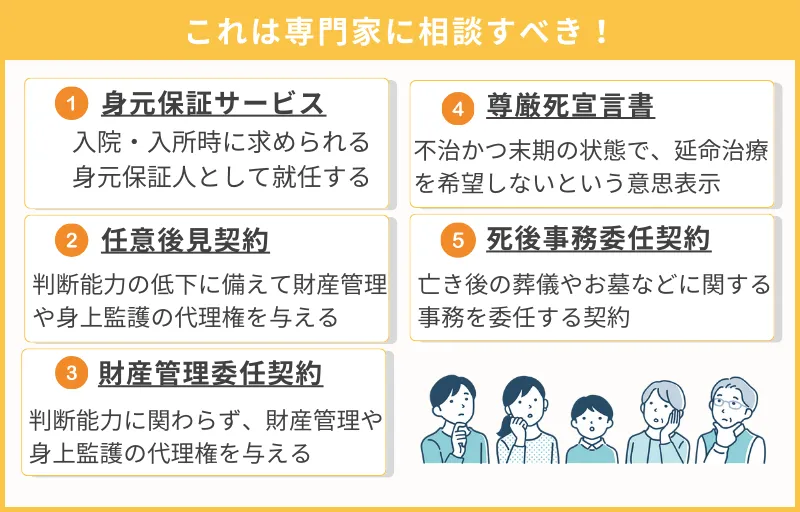

おひとりの高齢者の方の終活のなかでも専門的な知識が必要となり、優先的にすべき対策は、以下のとおりです。

これらは、法律行為としての契約や意思表示が必要であり、認知症などによって判断能力が低下してしまうと対策が難しくなるため、元気なうちに早めの対策が必要です。

ただし、これらについて相談先が複数になるのは非効率的です。

とはいえ、全てを網羅しており、良質で信頼できる専門家を探すのはとても難しいでしょう。

そこで当社では、上記の対策を含むおひとりの高齢者の方の終活をトータルサポートするサービス「おひさぽ」を提供しています。

「おひさぽ」では、頼れるご家族がいない方に、以下7つの契約を締結し「今現在」から「亡くなった後」まで寄り添ったサポートをしていきます。

ご本人の財産管理状況を、本人や遠方のご家族・ご親族が確認できるシステムも導入するなど、テクノロジーを活用した利便性・透明性の確保にも取り組んでいます。

加えて、それぞれのご相談内容に合わせて、地域包括センターやケアマネージャー、病院や介護施設などとの連携も可能です。

「何を相談したらよいかわからない」という方もまずは、当社にお気軽にお問い合わせください。

自治体の支援事業

「専門家に相談するのはハードルが高い」「民間サービスにお金を払う余裕がない」という方は、自治体に相談しましょう。高齢化やおひとりの高齢者の増加に伴い、自治体によっては終活に関する相談を受けたり、サポートしたりする事業が提供されています。

支援事業の有無や内容は自治体によって異なるので、お住まいの自治体の福祉課や地域包括支援センターへ問い合わせてみましょう。

一例として、神奈川県横須賀市では、おひとりの高齢者の方に対する支援事業「エンディングプラン・サポート事業」が行われています。

葬儀・納骨・死亡届出人の確保、リビングウィル(延命治療意思)について市の窓口で相談を受け、葬儀社の紹介や専門家への相談へと連携してくれる事業です。

自治体によっては、支援事業の利用に保有資産額の制限が定められている場合もあるため、ご注意ください。

終活は元気なうちに専門家に相談を!

おひとりの高齢者の方が終活でやるべき15のことを解説しました。

すべて重要な項目ですが、それぞれの状況や希望によって進め方は異なります。

終活では公正証書での契約や意思表示が必要となったり、家庭裁判所や公証役場などに対する複雑な手続きがあったりするため、専門家へ相談することを強くおすすめいたします。当社では、おひとりの高齢者の方の高齢者に特化した終活のトータルサポート「おひさぽ」を提供しており、終活に関する相談を数多く受けてきた経験豊富な専門家が、状況に合わせて最適なご提案をすることが可能です。

資料請求や、電話・メールでの相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!