ご高齢の一人暮らしの方は、病気や事故などにより日常生活に支障が出ても、基本的には自分で身の回りのことをこなさなければなりません。

現在は健康で、問題なく日常生活を送れていても、緊急時の対応について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そのような場合に備えて、緊急時の対応や病院・施設での支援などを行う「身元保証人」の役割をしっかりと理解し、準備しておくことで、思わぬトラブルにも落ち着いて対応することが可能です。

本記事では、身元保証人の意味やサポート内容を解説します。

また、身元保証人がいない場合のリスクや対策、選ぶ際のポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

要約

- 身元保証人とは、対象者の身元を保証し社会的信頼性を示す人物である

- 身元保証人は、緊急時の対応や病院・施設での支援などを行う

- 身元保証人がいない場合の対策として、成年後見制度の活用や身元保証会社への依頼がある

- 身元保証人は緊急時対応など、日常生活の不安を軽減してくれる存在である

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

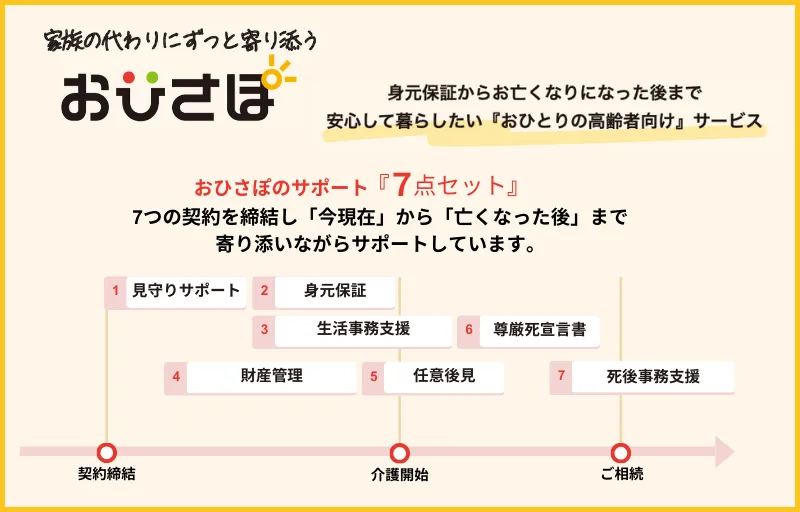

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

身元保証人とは?

身元保証人とは、入院や施設への入所の際に、ご本人の身元を保証し社会的信頼性を示す人物です。

この役割には、契約などの手続きのサポートや緊急時の連絡先確保などの目的があります。

世帯構成が変化している近年では、身元保証人の必要性が注目されています。

2020年に発表された世帯数の類型では、単独世帯が38%と最も多いことがわかりました。

参考: 日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6年推計)|国立社会保障・人口問題研究所

少子化や高齢化に伴い世帯構成が変わり、従来家族が担ってきた身元保証の役割を果たせなくなっています。

この状況を踏まえ、身元保証人について以下の2点を理解することが重要です。

- 身元引受人・連帯保証人・後見人との違い

- 身元保証人が必要な方

それぞれ詳しく見ていきましょう。

身元引受人・連帯保証人・後見人との違い

身元保証人とは、ご本人の身元を保証し何かあったときに責任を負う人物 です。

ただし、入院や介護施設への入所の手続きサポートや金銭的責任など役割は多岐にわたります。

この身元保証人と似た役割に、「身元引受人」「連帯保証人」があります。

それぞれ異なる役割を持っており、特徴は下表のとおりです。

| 特徴 | |

|---|---|

| 身元保証人 | ・身元保証が大きな役割となる ・手続き代行や緊急連絡先への就任 ・一定範囲内での金銭的責任がある |

| 身元引受人 | ・被用者(被身元保証人)の行為により、 使用者(雇用者)が受けた損害の賠償の責任を負う |

| 連帯保証人 | ・金銭面の責任が主となる ・発生した賠償のすべてを保証する義務がある |

※参考: ◆保証人とは(法的整理)|内閣府

連帯保証人は、金銭面における保証を役割としており、身元保証人と身元引受人はより広範囲なサポートを提供することがあります。

身元保証人が必要な方

日常生活において身元保証を求められるケースは多岐にわたり、以下のような状況の方は、とくに必要です。

- 身寄りのない方

- 一人暮らしの方

- ご家族が遠方にいる方

- 経済的サポートが必要な方

これらの状況にある方は、自宅で倒れた場合などの緊急時に、身元保証人が必要になる場合 があります。

例えば、入院時には、多くの書類に記入したり、難しい説明を受けたりする必要があります。

とくに高齢の方の場合、複数の疾患を抱えている場合もあり、体調の急変を念頭においた生活が大切です。

現在の状況だけでなく、将来の変化を見据えた計画が安全・安心な生活につながります。

とはいえ、ご家族が遠方に住んでいて、支援を頼みづらかったり、頼める人がいない場合には家族以外の身元保証人が必要です。

このような状況下では、専門的なサポート利用を検討することも有効な選択肢です。

弊社では、元気な状態から見守りを行い、身元保証をはじめとした包括的なサービス「おひさぽ」を提供しております。

さまざまな状況に対応してきた専門家による無料相談を実施しておりますので、ぜひご活用ください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

身元保証人の3つの役割

身元保証人ができる代表的な役割は、以下の3つです。

- 病院や介護施設に関わる支援

- 病気や事故など緊急時の対応

- 費用面における経済的支援

サポート内容について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

ただし、身元保証人のサポート内容は、個々の状態や依頼する事業者に応じて異なるため、

検討する際は、事前の十分な確認が必要です。

病院や施設に関する支援

身元保証人が行うサポートの1つに、病院や施設に関する支援があります。

病院や施設への入院・入所時は、手続きや身の回りの品に関する準備など、さまざまな支援が必要です。

高齢になるにつれて身体機能も低下も考えられるため、上記のような手続きや作業が難しいと感じる場合もあるでしょう。

そのため、身元保証人による準備の手伝いや手続き代行などのサポートは、重要な意味を持ちます。

とくに、病院に入院する際は、身元保証人に以下の役割も求められます。

- 緊急時の連絡先への就任

- 入院計画書の理解と同意

- 支払いなどの経済的課題への対応

- 退院支援

※参考: 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省

このように、病院や施設に関する支援では、入院・入所から退院・退去まで包括的なサポートが必要です。

病気や事故など緊急時の対応

本人に緊急事態が起こった際に、病院や介護施設に駆けつけるなどの対応 は、身元保証人に求められる役割のひとつです。

病院や介護施設では、予期せぬ事態に備えて、本人以外で連絡や対応が可能な人物を事前に確保しておくよう要請することがあります。

万が一、緊急時に対応できる人が身近にいない場合は、お住まいの地域の役所へ相談してみるのも一つの方法です。

民生委員やNPO法人など、高齢者支援を行う団体を紹介してもらえる可能性があります。

ただし、支援体制は自治体によって差があるため、緊急連絡先として依頼する際には、どの範囲まで対応してもらえるのかを事前に確認しておくことが大切です。

支払いなどの経済的課題への対応

費用の負担保証は、身元保証人にとって重要な役割の1つです。

とくに、収入が限定される高齢者にとって、病院や施設にかかる費用は大きな課題 となります。

実際に、経済的理由で受診を控える高齢者が存在します。

75歳以上の高齢者のうち、経済的な理由で受診を控えている方は、下表のとおりです。

| 医療費の負担割合 | 受診を控えた方の割合 |

|---|---|

| 2割 | 16.8% |

| 1割 | 12.7% |

参考: 経済的理由で受診できない!患者さんの実態が明らかに|全国保険医団体連合会

このような状況下で入院すれば、経済的な負担はさらに大きくなります。

そのため、病院や介護施設は、費用の負担保証を行う身元保証人を求める場合が多くあります。

もし、身元保証人がいれば、適切な制度の活用や医療ソーシャルワーカー(※)との連携など、ご自身では解決困難な問題への支援を受けることも可能です。

※保険医療機関等で生じる、患者さんの経済・心理・社会的な問題の解決や調整を行う

身元保証人がいない場合に知っておきたいリスク

身寄りがなかったり、頼れるご家族が遠方だったりする状況下で、身元保証人がいない場合には、以下のリスクに対する認識が大切です。

- 病院でのリスク

- 施設でのリスク

総務省のアンケートによると、約9割の有料老人ホームが「身元保証人を立てる必要がある」と回答していることがわかりました。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として〔調査結果の公表〕

この結果を踏まえると、身元保証人がいないリスクを理解し適切な対策を練ることが、将来への不安を軽減するためにも重要です。

詳しい内容について、それぞれ解説します。

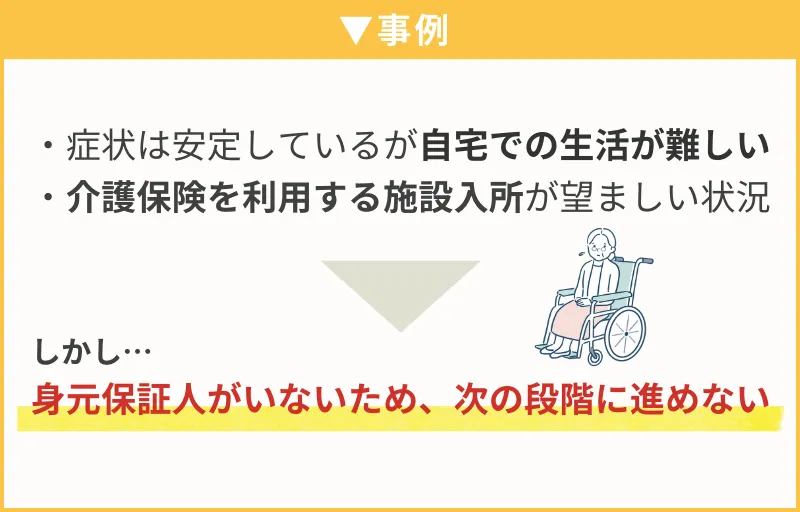

病院でのリスク

身元保証人 がいないことによって生じる病院でのリスクは、 手続きが遅れてしまい、入院期間が長期化するおそれがある点 です。

具体的な事例は、以下のとおりです。

参考: 「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン|厚生労働省

この事例からわかるように、施設入所の際には身元保証を求められるケースがあります。

とくに、ご本人の判断能力が低下している状況では、身元保証人の存在が重要です。

事例では成年後見制度の利用が必要とされましたが、実際の活用までに数か月かかることから断念せざるを得ませんでした。

このように、入院時だけでなく退院後の支援などにも、大きな影響を及ぼします。

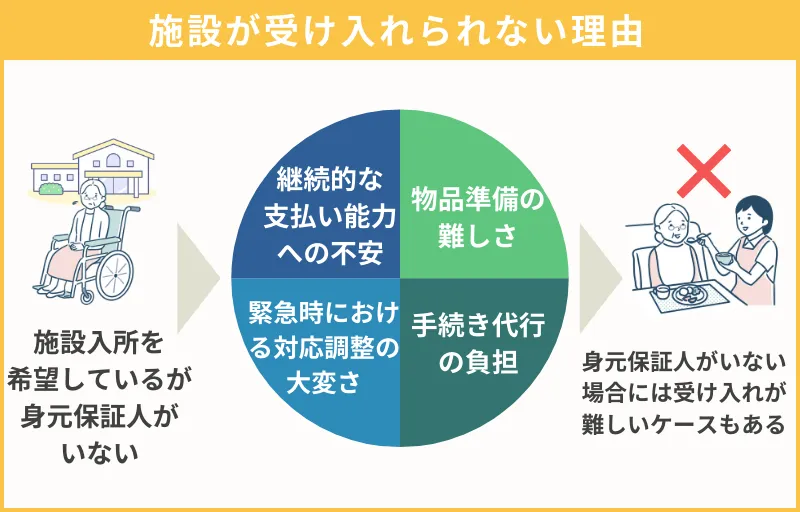

施設でのリスク

身元保証人がいない場合に施設で生じるリスクは、入所できない可能性がある点 です。

施設では、法律上「正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない」と定義されていますが、受け入れが難しいケースは少なくありません。

参考: 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第四条の二|厚生労働省

現実として、総務省のアンケートによると、15.1%の病院・施設が「入院・入所をお断りする」と回答しています。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)|総務省

施設が身元保証人のいない方を受け入れられない理由は、以下の問題点が懸念されるためです。

- 継続的な支払い能力への不安

- 緊急時における対応調整の大変さ

- 物品準備の難しさ

- 手続き代行の負担 など

このような課題により入所できない可能性があるだけでなく、状態が変化した際の対応にも影響します。

体調の悪化によって病院受診が必要となった場合に、身元保証人がいないことで判断に遅れの生じる可能性があります。

このような内容を踏まえ、身元保証人を依頼するか、あるいは保証人不要の病院や施設を探すかについて検討しておくとよいでしょう。

身元保証人がいない場合にとるべき2つの対策

身元保証人がいない場合に起こり得るリスクを回避するには、以下2つの対策が有効です。

- 成年後見制度を活用する

- 身元保証会社に依頼する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

成年後見制度を活用する

身元保証人がいない場合の対策として、成年後見制度の利用 があります。

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でない状態でも、安心して暮らすための制度です。

具体的には、ご本人の生活だけでなく、以下のような医療や介護・福祉面におけるサポートを提供しています。

- 不動産や預貯金の管理

- 医療・福祉サービスの手配

- 介護契約の締結

- 医療費の支払い など

成年後見人は、身元保証人の役割を全て担うことができませんが、本人に代わって財産管理などが可能です。

成年後見人により費用面の心配が少なくなるため、身元保証人がいなくても入居や入院を認められるケースがあります。

地域包括支援センターや機関相談支援センター、市町村の担当部署が相談の窓口となっています。

また、自治体によっては、成年後見制度に関する相談窓口を設けており、たとえば港区では 弁護士による福祉専門相談会 を開催しています。

参考: 弁護士等による福祉専門相談|社会福祉法人 港区社会福祉協議会

ただし、成年後見制度は利用までに時間がかかるうえに、利用後も毎月の費用がかかるため、将来どのような制度を利用したいか、あらかじめ検討しておくことをおすすめします。

身元保証会社に依頼する

身元保証人がいない場合には、身元保証会社に依頼するのも有効な手段 です。

これらの会社は身元保証を行うとともに、多様なサービスを提供しています。

ただし、サービス内容や費用は事業所ごとに異なるため、入念な情報収集が必要です。

なお、身元保証サービスの費用やトラブル事例を詳しく知りたい方は、下記の記事をチェックしましょう。

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

身元保証人を選ぶ際によくある2つの質問

身元保証人は重要な役割を果たしており、求められる人物となっています。

そこで、選ぶ際によくある質問2つについて解説します。

- 身元保証人を選ぶ基準はある?

- 身元保証人を選びたいときの相談先は?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

質問1. 身元保証人を選ぶ基準はある?

身元保証人を選ぶ際は、以下のような基準を参考にしてください。

- 責任感があり、信頼性が高い

- 経済的に安定している

- 法的な義務を理解している

- 連絡や相談に対応できる

ご家族やご友人が身元保証人になることは可能 です。

ただし、身元保証人はさまざまな状況に対応するため、高齢な方や遠方に住んでいる場合に施設では認められないこともあります。

また、身元保証人には契約を解除する権利があり、お互いの関係構築がうまくいかなければ両者ともに心身の大きな負担となってしまうでしょう。

それが親しい人であればなおさら、今後の関係に溝ができかねません。

そのため、身元保証人をご自身で選ぶ際には、責任の内容をしっかりと説明し、理解してもらうことが大切です。

質問2. 身元保証人を選びたいときの相談先は?

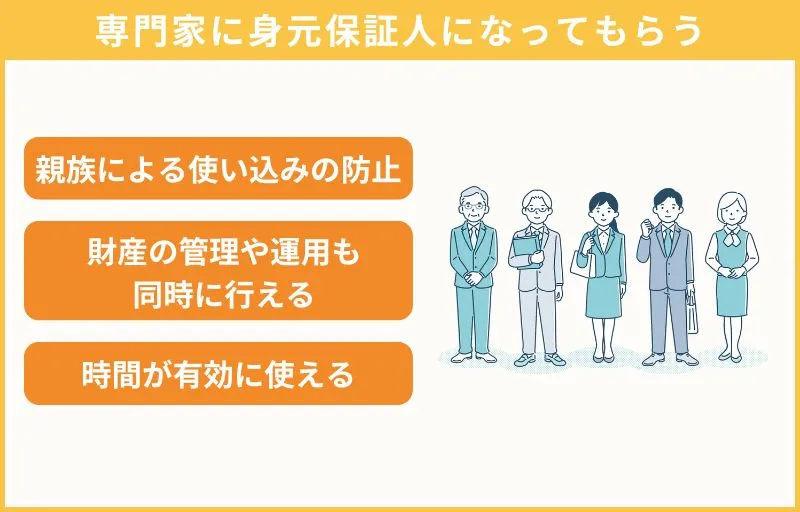

身元保証に関わる事案については、悪質な事業者を排除できる規制などの法的整備がなされておらず、トラブルが発生しているのも現状です。

そのため、選ぶ際は以下のような専門家に相談するのも選択肢の1つ です。

- 社会福祉支援センター

- 自治体の窓口

- 弁護士や法律事務所

- 高齢者向けサービス事業者

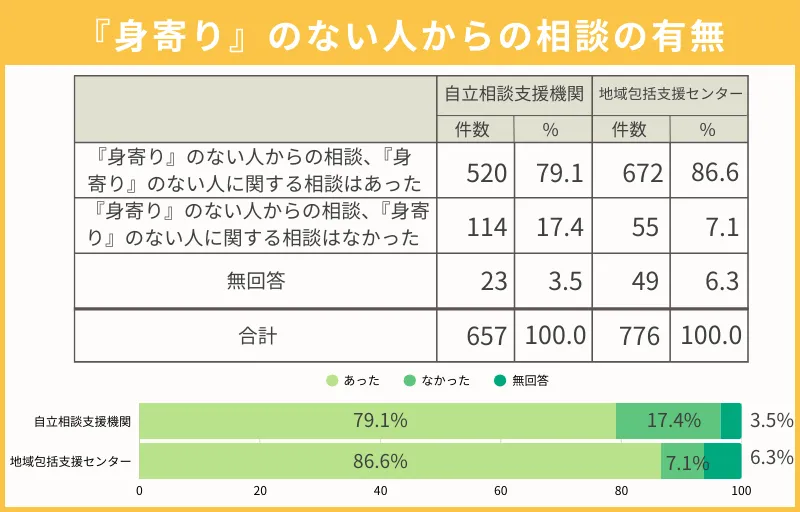

現実として、以下のように、身元保証などの高齢者サポートに関する相談が寄せられています。

とはいえ、相談する場所は慣れない環境であり、心身機能に負担がかかる作業です。

ご自身がどのくらい活動できるかを適切に評価し、無理のない範囲で進めていきましょう。

身元保証を含めた包括的なサポートが受けられる「おひさぽ」

身元保証人の不在は、ご高齢の一人暮らしや身寄りのない方にとって大きな課題となります。

万が一に備えのない状況では、日々の暮らしに不安がつきまとうでしょう。

弊社は、そのような不安を抱える方に寄り添うサポート「おひさぽ」を実施しています。

しっかりと活動できる時期には見守りを行い、将来を見越して財産管理も開始するなど、多様なサービスの選択肢があります。

おひさぽのサポート「7点セット」では、個々の状態に合わせた選択を可能にしており、サービス内容は以下のとおりです。

- 定期的な健康状態の確認や緊急連絡先への就任などの「見守りサービス」

- 病院への入院や施設入所時の「身元保証サービス」

- ご家族に変わり入退院や役所への手続きのような「事務支援サポート」

- 預金の管理や代理人としての支払いといった「財産管理サポート」

- 将来認知症になった場合に備えて後見人を決めておく「任意後見サポート」

- 人生の最期に延命措置を希望しないと示しておける「尊厳死宣言」

- 亡くなった後のお葬式や各種解約手続きなどをカバーする「死後事務支援サポート」

このようなサポートを受けることで現在取り組むべき内容が明確になり、将来に向けた準備ができます。

高齢者サポートに詳しい専門家が無料相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!