「入院や施設入所するときに身元保証人がいなかったらどうなるの?」

「身元保証人が見つからず困る前にできる対策はあるの?」

ひとりで暮らす方が入院や入施設入所のタイミングになった際に、考えなければならない問題の一つが、身元保証人の確保 です。

本記事では入院時や入所時に身元保証人がいない場合の対応や、身元保証人の探し方や困ったときの相談先まで詳しく解説します。

要約

- 身元保証人がいなくても入院・入所が可能な場合がある

- 身元保証人の役割として、万が一の対応や費用負担保証がある

- 身元保証人がいない方の対策として、身元保証サービスや成年後見制度といった対策がある

- 身元保証人がいなくて困った場合の相談先は多数ある

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

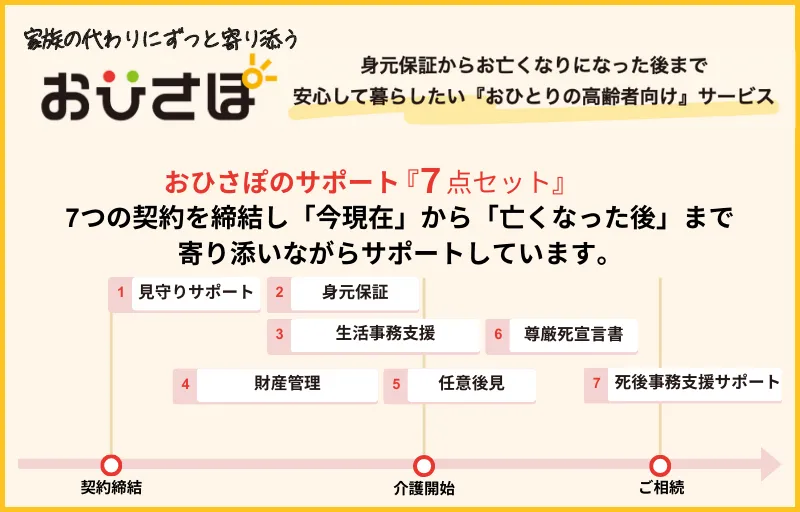

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

身元保証人がいない高齢者はどうしたらいい?

結論として、身元保証人がいない高齢者でも、入所や入院は可能 です。

病院や施設によっては、身元保証人がいない場合であっても柔軟に対応し、受け入れるケースがあるためです。

特に入院に関しては、「身元保証人がいないことを理由に、医師が診察や治療を拒むことはできない」と解釈されています。

これは、医師には応召義務があると定めた医師法19条に基づく考え方です。

また、特別養護老人ホームなどであれば、身元保証人が不要でも入所できたり、施設と連携した身元保証サービスを紹介されたりすることもあります。

しかし身元保証人が不要の施設は希望者が多く、入居の条件が設けられていることが多いため、すぐに入れるとは限りません。

また、総務省のアンケートによると、約9割の有料老人ホームが「身元保証人を立てる必要がある」と回答していることがわかりました。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として〔調査結果の公表〕

施設にとって、入所者の費用負担保証をする役割がある身元保証人は、安定的な運営をするために不可欠な存在です。

このためほとんどの高齢者施設で、身元保証人を必要としていることを理解し、いざというときに安心できるように今から備えておきましょう。

身元保証人とは

身元保証人とは、契約やサービスを利用する本人に代わって社会的な信用を保証し、本人に問題があった場合に責任を負う人物 をいいます。

身元保証人の条件は、施設や病院によってさまざまで、契約時に収入や資産がわかるような資料の提示を求められたり、保証人に適した人物であるか審査が行われたりする場合もあります。

条件が満たせば家族でなくとも身元保証人として立てることが可能です。

また、施設によっては、身元保証人を2名立てなければならないケースもあるため、入所する際は確認する必要があるでしょう。

身元保証人の役割

身元保証人の役割は、以下のとおりです。

身元保証人の役割(例)

- 緊急時の連絡

- 入院・入所時の準備

- 退院・退所時のサポート

- 費用の負担保証

身元保証人の役割は、多岐に渡ります。

具体的にどのような内容があるのか、それぞれ順番に解説します。

緊急時の連絡

本人に緊急事態が起こった際に、病院や施設に駆けつけるなどの対応 は、身元保証人に求められる役割のひとつです。

病院や施設は予測がつかない事態に備えて、本人以外に対応できる人物を立てるよう求めます。

緊急時の連絡が可能な人物が見つからない場合は、お住まいの役所に行き相談することも検討しましょう。

行政や専門機関と高齢者を繋ぐ民生委員やNPO法人などを紹介してもらえる可能性があります。

しかし、サポート体制は自治体によって異なるため、緊急連絡先の依頼をする際は、どこまでサポートしてくれるのか、確認が必要です。

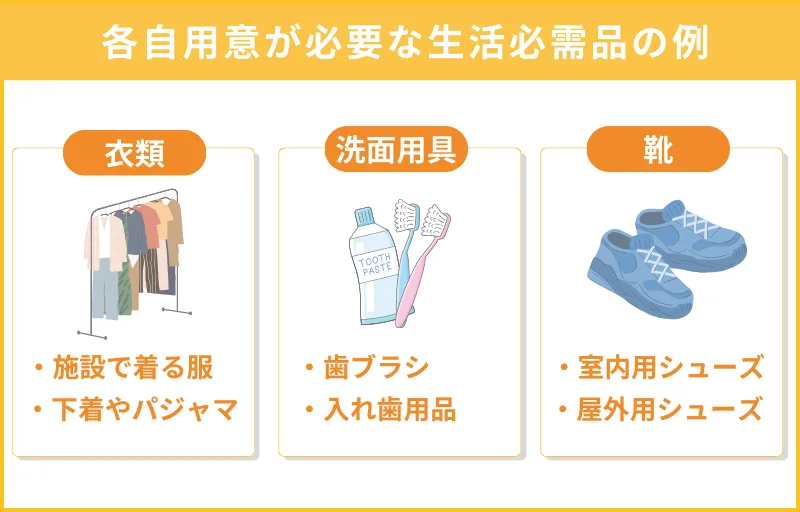

入院・入所時の準備

身元保証人には、入院や入所にあたって、本人に必要な物品の用意や、契約時の同席などの役割があげられます 。

入院や入所時には、多くの荷物を用意する必要があるため、本人がひとりで全てをおこなうには労力が必要です。

入院時に必要となる物品の具体例は以下のとおりです。

施設や病院によっては、身寄りがない高齢者に対して、入院や入所に必要なセットをレンタルできる環境が整っているケースもあります。

また、消耗品代として入院費に加算し、口座から引き落とすなどの対応をとっている施設もあるため、サービスの有無の確認はしておくと良いでしょう。

参考: 身寄りのない高齢者の入院、入所に係る支援の取り組み事例集|総務省

これからの入院・入所生活に必要な項目を説明する契約時には、身元保証人の同席を求めることも多く見られるので、入所や入院に向けた準備に不安を感じる場合は、事前に身元保証人を決めておくと安心できます。

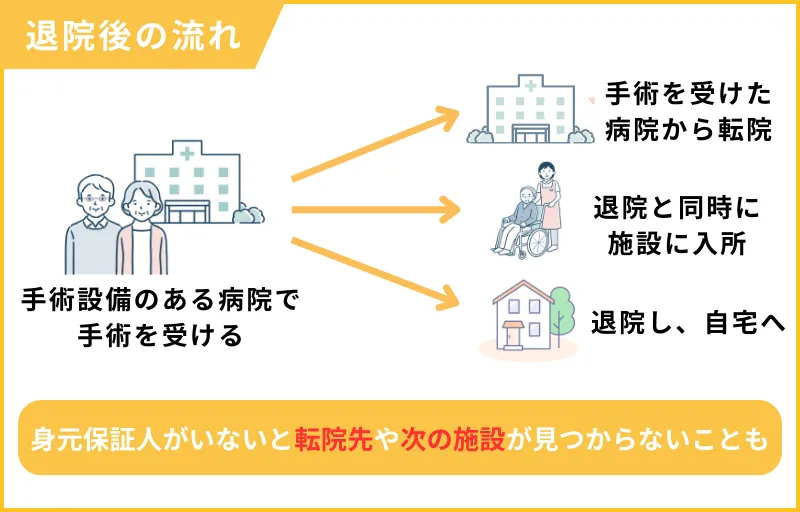

退院・退所時のサポート

退院や退所時のサポートは、身元保証人の大切な役割のひとつです 。

退院や退所をする際には、さまざまな手続きや準備が必要です。

また、大きな手術をした後の退院準備では、精神的にも身体的にも負荷がかかり、ひとりで進めるには時間がかかります。

身元保証人がいないと、次の転院先や退院後に入所する施設が見つからなかったり、入院の長期化や希望しない施設へ入所したりするリスクも考えられるでしょう。

身元保証人がいない方の対応として、退院や退所後に、必要なサービスを提供し続けられるように病院や施設で連携している事例もあります。

しかし、身元保証人がいない高齢者の次の受け入れ先施設を見つけることに苦労している病院や施設は少なくありません。

これからのことから、退所や退院のサポートをする身元保証人の存在は必要です。

費用の負担保証

身元保証人には、本人に代わり入所や入院にあたって必要な費用支払いを履行する義務を果たす重要な役割があります 。

受け入れをする病院や施設は、途中で滞納されてしまう場合に備え、費用負担を保証する身元保証人を求めます。

施設で月々にかかる利用料や食費などの費用をはじめ、施設で起こったトラブルや損害に対する賠償責任として、費用が必要なケースもあるでしょう。

月々の支払いや財産管理は、認知症など判断能力が低下した場合、自身だけで行うことは非常に困難です。

将来、自身の経済管理ができない状況になったとしても、必要な医療支援や介護サービスを受けるために、身元保証人の準備をしておくことが賢明です。

身元保証人と身元引受人の違い

施設や病院では、身元保証人と身元引受人は同じ意味で使用されるケースがほとんどです。

法的にはそれぞれ以下のような意味があります。

- 保証人:債務者がその債務を履行しないときにその履行する責任を負う(民法446条1項)

- 身元引受人:被用者(被身元保証人)の行為により、使用者(雇用者)が受けた損害の賠償の責任を負う(身元保証に関する法律第1条)

引用: ◆保証人とは(法的整理)|内閣府

また、似たような役割として、連帯保証人があげられ、身元保証人が責任を負う範囲は限定的である反面、連帯保証人はその全て損害に対して賠償する責任が発生します。

施設や病院によって、身元保証人の責任や役割に違いがあるため、確認が必要です。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

身元保証人がいない高齢者は増加している

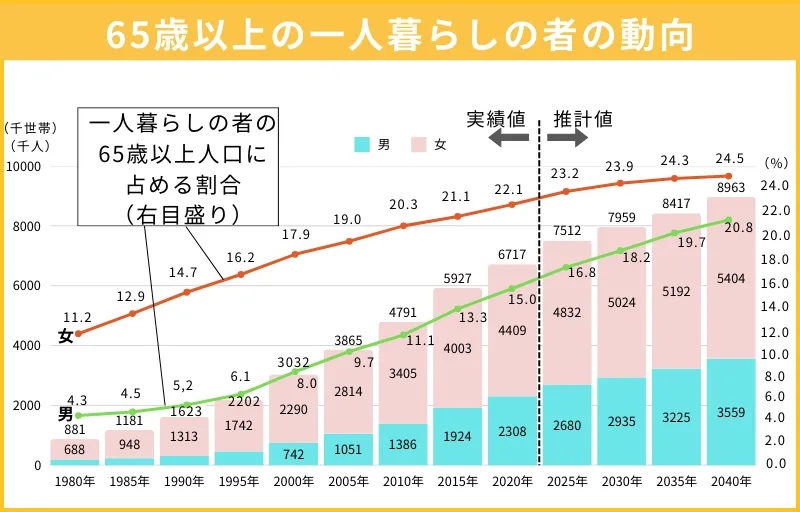

身寄りがなく一人暮らしをする高齢者は年々増加傾向 にあります。

65歳以上のひとり暮らしは2020年には671万人でしたが、2035年には841万に増加すると推計されています。

参考: 内閣府「令和4年版高齢者白書」

また、家族関係が希薄になったことで、親族であっても身元保証人を頼みづらいと思っている高齢者が多いことも事実です。

身元保証人が不要な施設はまだ数が少なく、身寄りがない高齢者であれば身元保証サービスを利用し、施設入所するケースが増えています。

判断能力が低下する前に早めの備えを

病気や認知症になってから、自身の力だけで身元保証人を確保することは困難 です。

身元保証人がないまま判断能力が低下した状態で入院や入所をしていると、希望する治療や介護支援サービスを受けられないおそれがあります。

身元保証人を探す際にも時間と労力を要するため、信頼できる第三者と相談しながら、早めに対策しておくと安心でしょう。

家族がいても依頼できないケースもある

「万が一の事態になったら、家族に身元保証人になってもらおう」と考えている場合でも、一概に安心はできません。

施設や病院によっては、家族であっても身元保証人として認められないケースがあるため、注意が必要です。

家族であっても身元保証人として認められない場合、以下のような条件が考えられます。

- 安定した収入がない方

- 高齢者の方

- 認知症を患っている方

家族がいるからと安心していても、いざとなったら身元保証人として認められない場合がある点に注意して、事前に備えておくようにしましょう。

身元保証人がいない高齢者ができる対策

身元保証人がいない高齢者ができる対策は、次の3つです。

- 友人や知人にお願いする

- 成年後見制度を利用する

それぞれ詳しく解説します。

対策1.知人や友人にお願いする

病院や施設が提示する身元保証人の条件に該当すれば、知人や友人であっても法的な問題はありません。

しかし、身元保証人になると、入所・退所時のサポートや費用支払いの代行などの負担が大きいため、依頼する際には注意が必要です。

知人や友人が、身元保証人の役割や負担などを納得したうえで引き受けられるように、しっかりと説明をすることで、後のトラブルを防げるでしょう。

対策2. 成年後見制度を利用する

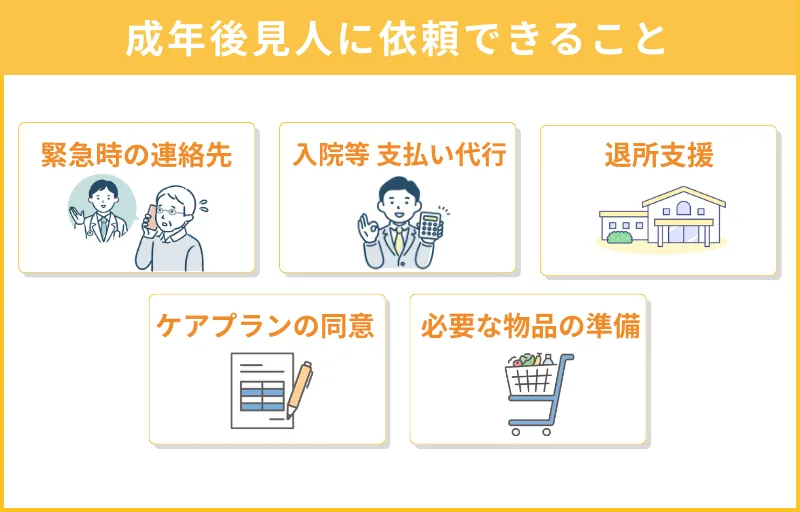

身元保証人がいない高齢者であれば、成年後見制度 の利用も検討しましょう。

後見人は、身元保証人の役割を全て担うことができませんが、本人に代わって財産管理などが可能です。

後見人により費用面の心配が少なくなるため、身元保証人がいなくても入居や入院を認められるケースがあります。

成年後見制度は、2種類に分けられます。

- 法定後後見制度:家庭裁判所に申し立て、後見人が選定される

- 任意後後見制度:本人の意向のもと、あらかじ後見人を決めることができる

後見人ができることは、以下のような場面です。

参考: 「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン|厚生労働省

ただし、成年後継制度を利用するには、後見人に対して月額で報酬を支払う必要があります。

また、本人が亡くなったと同時に後見人として役割は終了するため、死亡後の手続きや身柄の引き取りなどは行えない点には注意が必要です。

成年後見制度の詳細については、下記の記事にて解説しているので、こちらもご覧ください。

【保存版】成年後見制度とは?仕組みや注意点をわかりやすく解説します

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の法的な行為や財産管理のサポートを行う制度です。本記事では具体的な制度の内容や費用はいくらかかるのか、利用する流れ、認知症対策として注目の家族信託との違いをわかりやすく解説します。

身元保証人がいない場合の相談先

身元保証人がいない高齢者の方が相談できる場所は以下のとおりです。

- 民間の身元保証会社

- 地域包括支援センター(自治体)

- お住まいの地域の社会福祉協議会

それぞれ順番に見ていきましょう。

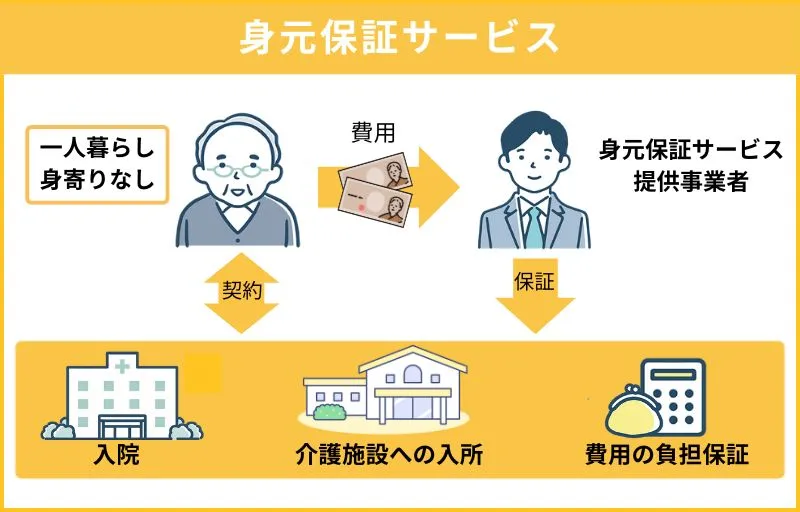

民間の身元保証会社

身元保証会社が提供する身元保証サービスを利用することで、入院や入所ができる可能性が高まります。

身元保証人に必要な役割を、身元保証会社が代行してくれるためです。

身元保証会社のサービスによっては、日常の生活支援や死後の手続きの代行まで対応しているため、必要なサービスの検討をしましょう。

ご利用の際には、以下のような点に注意してみてください。

- 必要なサービスや受けたい支援がプランに入っているか

- 費用が適切であるか

- 契約の解除や変更方法がわかりやすいか

一部の身元保証サービスについては、利用者とのトラブルも発生しているため、慎重に選ぶ必要があります。

信頼できる会社を見つける場合は、複数の身元保証会社を比較し、納得したうえで契約することが重要です。

詳しい選び方や身元保証サービスの内容については、以下の記事でも解説しているため、参考にしてください。

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

弊社のおひとりの高齢者向けサービスである「おひさぽ」では、高齢者のサポートに詳しい専門家が在籍しています。

経験が豊富な専門家がご対応いたしますので、ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

社会福祉協議会

社会福祉協議会 は、身元保証人問題だけでなく、福祉サービスの利用や手続きなどについてのサポートを行っています。

葬祭費用や入院費などを預かる預託金が可能な協議会もありますが、サービス利用料がかかる点には注意してください。

参考: 足立区社会福祉協議会

市区町村によって支援サービスの内容や費用は異なるため、お住まいの地域の社会福祉協議会に確認してみましょう。

相談すれば、必要に応じて適切な関係機関を紹介してもらえます。

身元保証人について、「どこから相談していいかわからない」という方は、まずは社会福祉協議会に相談することを推奨します。

地域包括支援センター(自治体)

身元保証人に関する公的なサポートを受けたい場合は、お住まいの地域法包括支援センター への相談も視野に入れてください。

地域包括支援センターは、高齢者を医療・保健・介護の専門家によって総合的に支援する機関です。

地域包括支援センターには主任ケアマネージャー・社会福祉士・保健師が在籍しており、それぞれの専門的な知識を生かした多角的なサポートが可能です。

65歳以上の高齢者が対象であるため、年齢が満たない方は社会福祉協議会へ相談を検討しましょう。

入院時の身元引受人問題で悩んだら専門家に相談を

身元保証人がいない方であっても、事前に対策をとることで入院や入所は可能です。

身元保証人が確保できなくても、入院や入所ができる場合もありますが、退院・退所時のサポートをする人の存在は必要となるでしょう。

ご自身が入院を要する状況になったり、判断能力が低下したりした後では、信頼できる身元保証人を見つけることは難しくなります。

万が一の状況に備えて、今からできる対策をとっておくことが必要です。

弊社のおひとりの高齢者向けサービスである「おひさぽ」は、身元保証はもちろん、元気なうちの見守りや死後の事務手続きなど、おひとりさまに高齢者に寄り添った支援を提供しています。

高齢者サポートに詳しい専門家が無料相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!