一人暮らしをしている方は、老後の生活や自身が亡くなった後について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、身寄りのない人が死亡すると起こる問題や、今からできる対策について詳しく解説します。

自身の死後についての不安を解消し、安心した老後を過ごしたい方はぜひ最後までご覧ください。

要約

- 身寄りがない人が死亡すると、多数の手続きが発生する

- 身寄りがないと老後の生活で困ることが多くある

- 一人暮らし高齢者の増加により、孤立死も増えている

- おひとりの高齢者が抱える問題はサービスや制度の利用で対策可能

- 認知症を発症するとサービスや制度の契約行為ができなくなるため要注意

おひとりさまの見守り・

サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

身寄りのない人が死亡するとどうなる?

人が亡くなると多くの手続きが生じますが、身寄りがなく頼れる人がいないと

「自分の死後に必要な手続きはどうなるのだろう?」と疑問に感じている人も多いでしょう。

本章では、死後に手続きが必要な問題を以下の5つに分けて解説します。

それぞれ具体的に見ていきましょう。

葬儀

身寄りのない人が亡くなったときの埋火葬は、遺体の所在地の市区町村が行う と定められています。(行旅法7条)

通常であれば子や親族が葬儀や火葬などの手配を行いますが、市区町村によって行われる場合は火葬といった必要最低限の手続きのみです。

火葬後の遺骨は、引き取り手がなければ自治体の無縁納骨堂に納められます。

参考:

地方公共団体における遺品の管理に関する事例等|総務省行政評価局

参考:

行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業・株式会社日本総合研究所|厚生労働省

埋火葬の費用は、亡くなった人の遺留金銭や有価証券が充てられます。

とはいえ、遺留金銭や有価証券だけでは費用が不足するケースも多いです。

相続人や扶養義務者が存在すれば費用を請求しますが、弁償を得られない場合もあります。

その場合は、亡くなった方の遺留物品を売却して埋火葬の費用に充てられます。(行旅法13条)

身寄りがなく「親しい友人に喪主をお願いしたい」といった、葬儀の希望がある場合には、生前に死後事務委任契約などの対策を行いましょう。

財産

身寄りがない人が亡くなり、相続人がいない場合は、故人の財産は国庫に帰属します 。

引き取り手がない財産は、国のものになるのです。

最高裁判所の資料によると、令和3年に相続人不在により国庫帰属となった財産は647億円にのぼります。

参考: 令和5年度一般会計歳入予算概算見積書(現金収入)|最高裁判所

仮に、身寄りのない人が「親族以外の人に財産を承継したい」と考えていたとしても、遺言がなければ実現しません。

財産を譲りたい人がいたり、自身の財産が国庫に帰属することに抵抗があったりする場合は、生前に遺言を準備しておきましょう。

ご自宅

自宅を所有している身寄りのない人が亡くなった場合、家は国のものとなります 。

家も財産のひとつであり、前段で解説したように相続人がいなければ国庫に帰属するためです。

一方で、賃貸物件に住んでいた場合は、退去が必要です。

遺族がいなければ、遺品整理や退去手続きが滞る可能性があります。

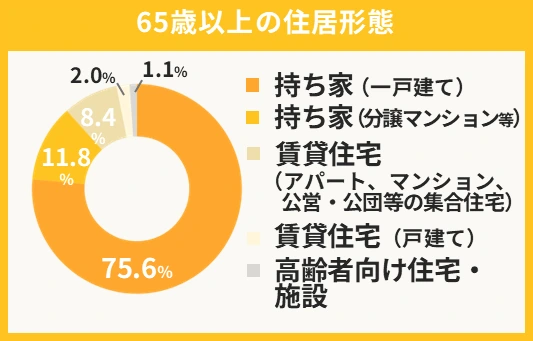

内閣府の発表によると、65歳以上の住居形態は以下の割合となりました。

参考: 令和5年版高齢社会白書|内閣府

この結果から、85%を超える高齢者は持ち家に住んでいることがわかります。

また、高齢者向け住宅や施設といった「自宅以外」に住んでいる高齢者は少数です。

身寄りのない人は、あらかじめご自身の死後、ご自宅をどのようにするのかについても考えておく必要があるでしょう。

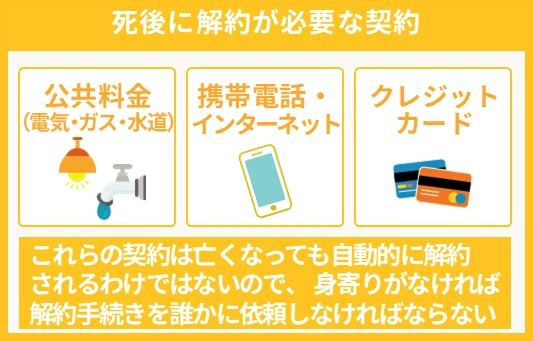

契約関連

人が亡くなると、さまざまな契約の解約手続きが発生 します。

通常であれば子や親族が解約手続きを行いますが、身寄りがなければ代行してくれる人がいないケースも多いでしょう。

死後に解約手続きが必要な具体例は以下のとおりです。

- 公共料金(電気・ガス・水道)

- 携帯電話・インターネット

- クレジットカード

これらは亡くなると自動的に解約されるわけではなく、死後も料金が発生し続けます。

自身の死後に解約手続きをしてくれる人がいなければ、死後事務委任契約などで対策を検討しましょう。

死後事務委任契約については後段にて詳しくご紹介します。

死後事務委任契約とは?検討すべき人、費用や注意点を徹底解説

頼れるご家族がいない方や、身寄りがいても万が一の時のことを誰かに任せられない方が多くいらっしゃいます。そうした不安を解消する1つの手段として、{{<mark>}}死後事務委任契約{{</mark>}}があります。今回の記事では、死後事務委任契約でできること、費用、手続きの流れ、検討すべき人の特徴、注意点などを徹底解説します。

相続手続き

身寄りのない人は相続手続きをしてくれる人がいない 場合があります。

相続手続きの多くは期限があり、通常であれば子や親族が手続きを行います。

身寄りがなく相続人がいない方の相続手続きは「相続財産清算人」によって行われます。

相続財産清算人は、亡くなった人に債務などがあれば債権者に清算をし、残った財産を国庫に帰属させる役割です。

亡くなった人の債権者や特別縁故者といった利害関係者、または検察官が家庭裁判所に申立てをすることで、相続財産清算人は選任されます。

参考: 相続財産清算人の選任|裁判所

また、法定相続人が存在せず特別縁故者がいる場合も、財産を承継するためには家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申立て」をし、相続財産清算人による清算が必要です。

身寄りがなく法定相続人がいない場合は、相続財産清算人によって財産を国庫に帰属させる手続きが進められるのです。

身寄りのない人の死亡状況

一人暮らし高齢者の増加にともない、身寄りのない人が「孤立死」する件数も増えています。

核家族化や地域のつながりの希薄化といった理由により、高齢者の社会的孤立が進んでいるためです。

総務省の調査によると、2018年4月~2021年10月末までに発生した引取者のない死亡人は10万人を超えています。

2019年に発生した、東京23区内で一人暮らしをしている65歳以上の自宅死亡者数は3,936人です。

それに対し、2009年は2,194人であることから、10年間で大幅に増加していることが分かります。

また、実際に一人暮らしをしている60歳以上の5割を超える人々が孤立死を「身近な問題」として捉えており、孤立死は自分事として防止策を検討しなければならない問題 といえるでしょう。

参考: 令和3年版高齢者白書|内閣府

死亡以外に身寄りのない人が抱える7つの問題

身寄りのない人は死亡時以外にも以下のような問題を抱えています。

- もしものときに発見してもらえない

- 入院時や施設入所時の身元保証人を用意できない

- 生活事務をサポートしてくれる人がいない

- 入院や施設入所後に財産管理ができない

- 認知症になったときに助けてくれる人がいない

- 意識がなくなったら医療行為や延命措置への意思表示ができない

- 自身の財産の承継先がない

身寄りがないと、実際にどのような問題が生じるのか、具体的に見ていきましょう。

1.もしものときに発見してもらえないおそれがある

一人暮らしをしていると、もしものときに発見してもらえないおそれ があります。

急な病気で倒れてしまったり、転んで立ち上がれなくなってしまったりしたときに気づいてくれる人がいないためです。

自身で救急車を呼べなければ、命に関わるおそれもあるでしょう。

総務省の調査によると、一人暮らしをしている高齢者数は令和2年の時点で男性が231万人、女性が441万人です。

さらに、今後も増加傾向は続くと考えられており、一人暮らしをする65歳以上の高齢者率は令和22年時には高齢者男性の20.8%、高齢者女性の24.5%にのぼると予測されています。

参考: 一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査|総務省

現時点で配偶者と暮らしている人も、どちらかが先に亡くなってしまったら「一人暮らし高齢者」になる可能性を考えておかなければなりません。

一人暮らしになったときのリスクを想定して、今から積極的なご近所づきあいを心がけたり、ご自身に何かあった時に利用できるサービスを調べたりしておくと安心です。

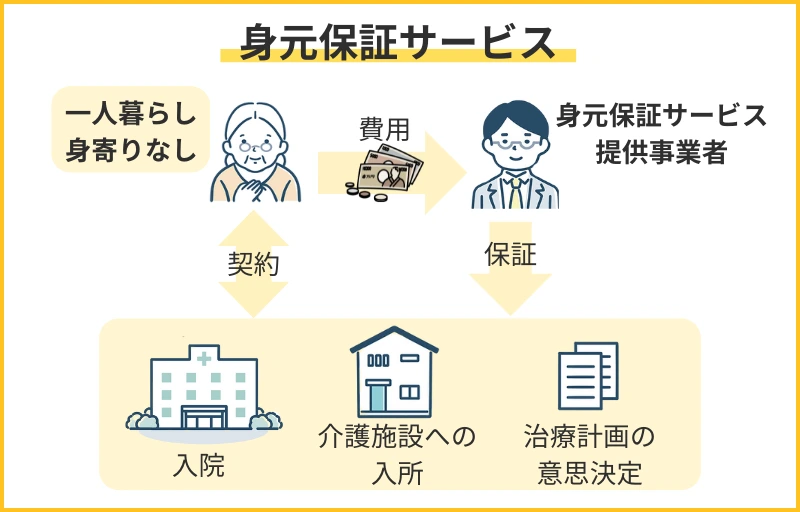

2.入院時や施設入所時の身元保証人を用意できない

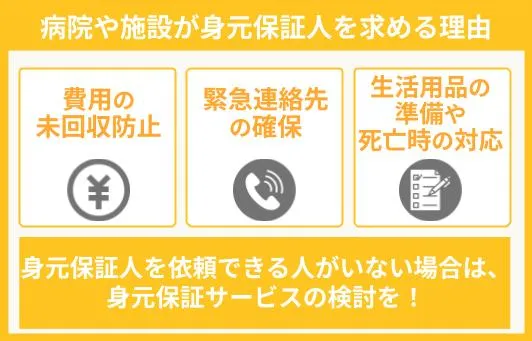

病院へ入院するときや施設に入所するときは身元保証人を求められるケースがほとんど です。

しかし、身寄りがなければ身元保証人を用意できない可能性があります。

通常であれば、身元保証人は子や親族などがその役割を担うものです。

病院や施設は「費用の未回収防止」「緊急連絡先の確保」「生活用品の準備や死亡時の対応」等の理由から、入院・入所時に身元保証人を求める傾向にあります。

身寄りがなく身元保証人を依頼できる人がいない場合は、入院や施設入所を断られないように、身元保証サービスの利用 を検討すると良いでしょう。

なお、身元引受人がいないと入院できない理由や対策については以下の記事にて詳細に解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

身元引受人がいないと入院できない?身寄りがない場合の入院対策や相談先を解説

身寄りがないと身元引受人が用意できないため、いざ入院が必要になったときが不安という方も多いのではないでしょうか。 本記事では入院時に身元引受人がいない場合の病院の対応や、身寄りがない方ができる入院対策について詳しく解説します。

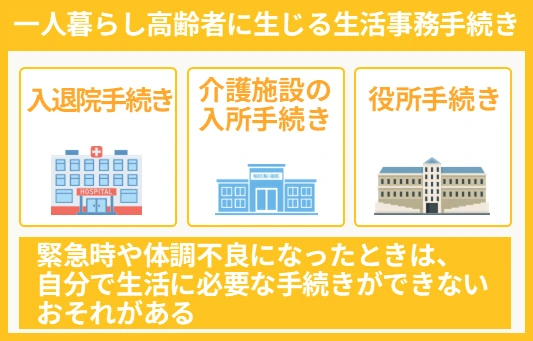

3.生活事務をサポートしてくれる人がいない

身寄りがない方は緊急時や体調不良になったとき、生活に必要な事務手続きをしてくれる人がおらず、困る可能性 があります。

具体的に生じる生活事務手続きの例は以下のとおりです。

- 入退院手続き

- 介護施設の入所手続き

- 役所手続き

子や親族など頼れる人がいなければ、これらの手続きは自分でやらざるを得ませんが、病気やけがが発生すると身動きがとれないケースも考えられるでしょう。

身寄りがない人は、もしものときに自身に代わって生活事務を行ってくれる存在を、あらかじめ準備しておかなければなりません。

4.入院後や施設入所後に財産管理ができない

身寄りがない人は、入院したり施設に入所したりしたときに、財産管理について困る おそれがあります。

入院中や施設に入所したあとは、気軽にATMや支払い手続きに行くことができません。

また、入院中でなくとも年齢を重ねるとともに身体の自由がきかなくなり、自宅から出るのが難しくなる場合もあるでしょう。

子や親族がいれば代理での手続きをお願いできますが、身寄りがなければ依頼できる人がいません。

とはいえ、生活するうえでさまざまな場面で支払いが生じるため、生きていくために財産管理は必須です。

高齢になって財産管理に困る前に、支払い手続きは銀行引き落としに設定しておくなど、あらかじめ準備をしておきましょう。

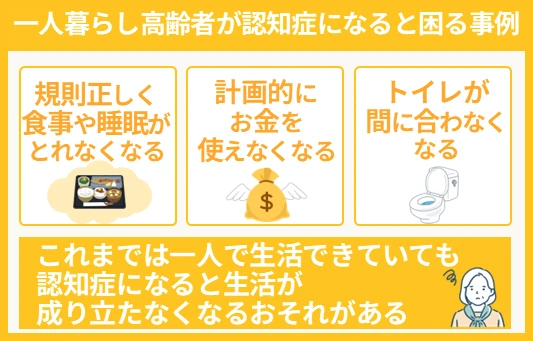

5.認知症になったときに助けてくれる人がいない

身寄りのない人が認知症になると、これまでのように一人での生活が成り立たない おそれがあります。

認知症を発症すると買い物や財産管理が困難になる可能性がありますが、子や親族がいなければそれらをサポートしてくれる人がいないためです。

認知症になると、次のようなことが一人では難しくなる可能性があります。

- 規則正しく食事や睡眠がとれなくなる

- 計画的にお金を遣えなくなる

- トイレが間に合わなくなる

特に、お金については注意が必要です。

判断能力が低下しているためお金の管理ができず、年金支給日に支給された全額を使い切ってしまったといった例もあります。

また、認知症高齢者を狙った詐欺や悪徳商法の被害にあう可能性も低くありません。

身寄りがない人は認知症を発症したときに備えて、任意後見制度の利用を検討するなど対策を考えましょう。

なお、任意後見制度については、後段にて詳しく解説します。

6.意識がなくなったら医療行為や延命措置への意思表示ができない

身寄りがない人は、自身の意識がなくなったら医療行為や延命措置への意思表示ができません 。

医療を受けるとなると、さまざまな場面で同意を求められます。

本人の意識がなければ家族に同意を求められますが、身寄りがなければ同意を得る人がいません。

厚生労働省のガイドラインによると「本人の意思が確認できず家族がいない場合は、本人にとって最善の方針を医療・ケアチームで慎重に判断する」とされています。

参考: 「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン|厚生労働省

つまり、家族などの身寄りのない方は、医療機関の判断にゆだねるしかありません。

「延命措置は行わず、自然のままに亡くなりたい」と考えていたとしても、自身の意識がなくなってしまったら希望に沿わない治療や延命措置を施される場合もあります。

身寄りがなく「延命措置は受けない」といった希望がある場合は、尊厳死宣言書を用意して担当医に渡しておくなどの意思表示を行いましょう。

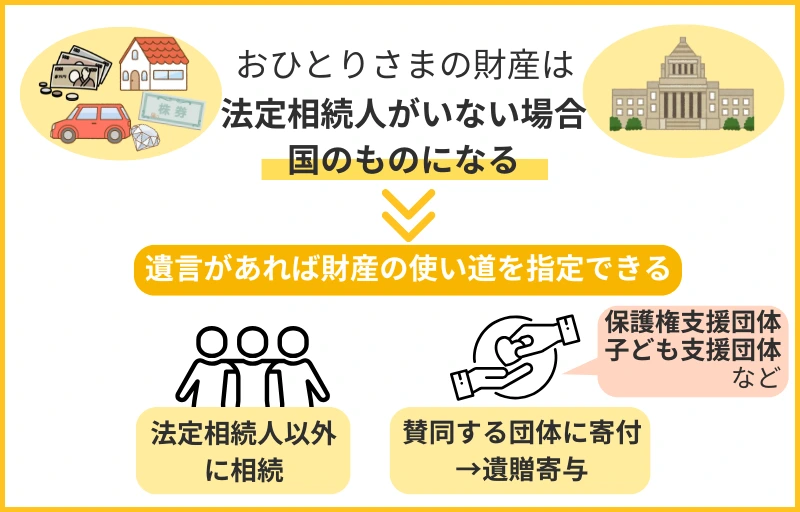

7.自身の財産の承継先がない

身寄りがない人は、財産の承継先に悩む可能性 があります。

相続人のいない故人の財産は、国庫に帰属する決まりとなっているためです。

とはいえ、苦労して貯めた大切な財産のすべてが国にわたってしまうことに抵抗を感じる方もいるでしょう。

財産は家族や親族でなければ承継できないわけではありません。

遺言書に記載してある場合は、第三者に遺産をのこすことも可能です。

自身の死後に財産を贈りたい相手がいる場合は、遺言書を作成しましょう。

なお、認知症を発症し、判断能力を失ってしまうと、遺言書を書けなくなってしまうため、早めの準備がおすすめです。

おひとり暮らしのご不安を

解決したい方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

身寄りのない人が将来に備えて今からできる7つの対策

まだまだ老後には遠いものの、身寄りがないため「今からできることをしておきたい」と考える人も多いのではないでしょうか。

身寄りのない人が将来に備えて今からできることは、次のとおりです。

- 任意後見制度を契約しておく

- あらかじめ死後事務委任契約を結んでおく

- 身元保証サービスを利用する

- 見守りサービスの利用を検討する

- 遺言書を作成する

- 承継寄付の準備をする

- エンディングノートを作成する

それぞれどのような準備が必要なのか、具体的に見ていきましょう。

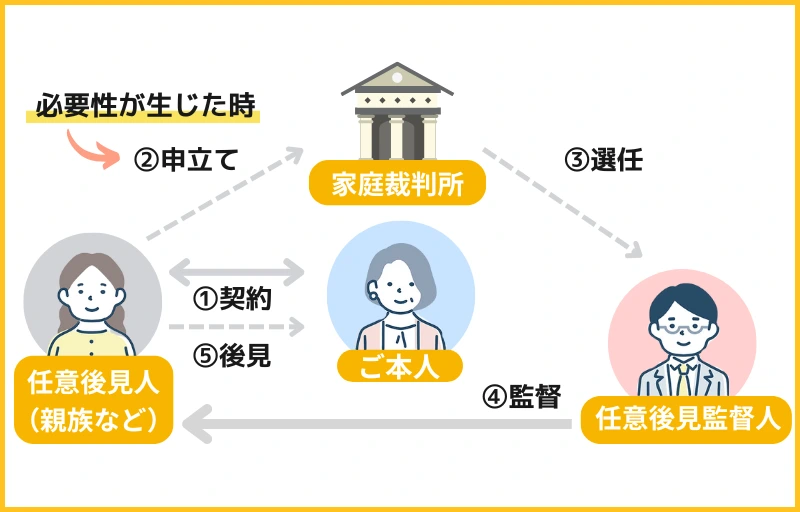

1.任意後見制度を契約しておく

身寄りのない人が準備しておきたい対策のひとつに「任意後見制度」 があります。

任意後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した人を後見人がサポートする、成年後見制度のひとつです。

認知症を発症する前に契約をし、いざ判断能力が低下したタイミングで効力が発動します。

認知症の意思能力低下によって起こり得る問題は以下のとおりです。

- 口座から預金が引き出せなくなる

- 自宅を含む不動産の売却ができなくなる

- 各種契約手続きができなくなる(介護サービス契約手続き・施設入所手続きなど)

任意後見契約を締結していると、万が一認知症を発症しても任意後見人によってこれらの問題の対処が可能です。

任意後見人は本人が信頼できる人を指名できるので、家族や親族が就任するケースが多いですが、身寄りがなくお願いできる人がいなければ、司法書士をはじめとした専門家に依頼することもできます。

認知症を発症したとしても滞りなく財産管理などができるよう、身寄りがない人は元気なうちに任意後見契約を結ぶと安心でしょう。

任意後見制度については、以下の記事にて詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

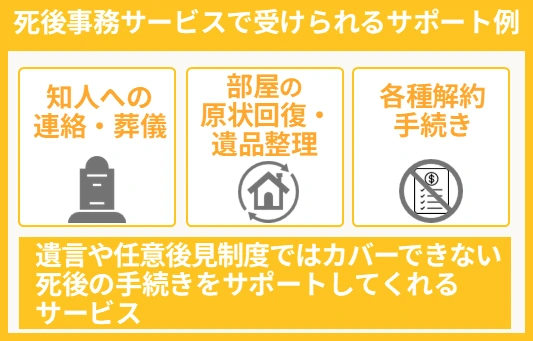

2.あらかじめ死後事務サービスを契約しておく

身寄りがない人は、生前のうちに死後事務サービスを契約しておくと、死後の手続きがスムーズになります。

なぜなら、死後事務サービスは死後に発生する多数の手続きを、家族に代わってサポートしてもらえるためです。

運営をしている事業者によってサービスの内容に差はあるものの、以下のようなサポートを受けられます。

- 知人への連絡・葬儀

- 住んでいた部屋の原状回復・遺品整理

- 各種解約手続き

これらに代表される死後の手続きについては、遺言や成年後見制度ではカバーできません。

また、地域によっては高齢者サポートサービス事業者だけでなく、自治体や社会福祉協議会が支援を提供している場合もあります。

身寄りがなく、死後の手続きに不安を感じている方は、死後事務サポートを提供している事業者や自治体にご相談ください。

3.身元保証サービスを利用する

身寄りがなく、入院時や施設の入所時に身元保証人を用意できない場合は「身元保証サービス」を利用するのもひとつの方法 です。

身元保証サービスは、身元保証会社が家族や親族の役割を代行してくれます。

病院は医師法第19条によって「診療に従事する意思は診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と定められているため、身元保証人が不在でも入院を拒まれるケースは5.9%と少数です。

しかし、介護施設では20.6%の割合で入所を断られてしまう事案が発生しています。

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として-結果報告書|総務省

身元保証人は必ずしも家族でなければならない決まりはなく、友人や知人に依頼することも可能です。

とはいえ、依頼した友人や知人には大きな負担をかけることになるため、気が引けるという方も多いでしょう。

また、「介護施設への入所はまだまだ先だ」と考えていても、病院への入院はいつ発生するかわかりません。

身寄りがなく身元保証人を用意できない可能性がある方は、早めに身元保証サービスの検討を始めましょう。

なお、身元保証サービスの費用やトラブル事例などは、以下の記事にて詳細に解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

4.見守りサービスの利用を検討する

身寄りがなく、自宅で一人暮らしをしている場合は、見守りサービスの利用がおすすめ です。

自宅でトラブルが起こったときに、助けてもらえます。

見守りの方法はサービス提供事業者によってさまざまですが、一般的には次のような形態があります。

- 自宅に設置したセンサーが異常を察知すると通報され、人が駆けつける形態

- コミュニケーションロボットが見守る形態

- 人が定期的に訪問して無事を確認する形態

見守りサービスを利用すると、自宅で倒れたりケガをしたりしたときに気づいてもらえる確率が高まる でしょう。

孤立死を防ぐためにも、高齢になったときに一人で暮らす可能性がある方は、見守りサービスの利用をご検討ください。

5.遺言書を作成する

身寄りがなく、自身の財産が国へわたるのを防ぎたい方は、遺言書を用意しておくと安心 です。

遺言書があれば、自身の財産の承継先を指定できます。

遺言書に記せば、親族以外の第三者に財産を遺贈することも可能です。

ただし、記載内容に不備があると遺言書を用意していたとしても、無効になるおそれがあります。

遺言書を用意するならば、無効になる可能性を下げるために、公証役場の公証人によって作成される「公正証書遺言」の形式で準備をすると良いでしょう。

6.遺贈寄付の準備をする

身寄りがなく財産を渡す人がいないものの、自身の財産が国庫に帰属するのを避けたい場合は「遺贈寄付」を行う のもひとつの選択肢です。

遺贈寄付は、公益法人やNPO法人をはじめとした団体に遺産を寄付します。

寄付によって自分の関心がある団体を支援できるため、社会貢献が可能です。

寄付先の一例として、動物を守る団体や子どもを支援する団体などがあるでしょう。

遺贈寄付は、生前に寄付する金額を決めるのではなく、死後に遺された財産を寄付するため、寄付によって自身の老後資金が不足する心配もありません。

財産を承継する人がおらず、自身の財産を有効活用したいと考える方は、ひとつの方法として遺贈寄付を検討してみてください。

7.エンディングノートを作成する

将来の準備として、エンディングノートを作成すると良いでしょう。

エンディングノートとは、自身に何かが起こったときに備えて、自分の情報や意思をまとめておくノートです。

近年は終活の一環としてエンディングノートを作成する方も多くいます。

エンディングノートに記載する具体的な内容の例は、以下のとおりです。

- いざというときに連絡したい人の記録

- 所有している不動産や貸している不動産

- 預貯金口座番号

- 契約している生命保険の情報

- 携帯電話やパソコンのログイン情報

参考: エンディングノート|法務省

自治体によってはエンディングノートを無料配布している場合もあります。

エンディングノートの作成は契約を要するわけではないため、気軽に始められる終活です。

自身の将来に不安を感じている方は、はじめの一歩としてエンディングノートの作成を始めてみてください。

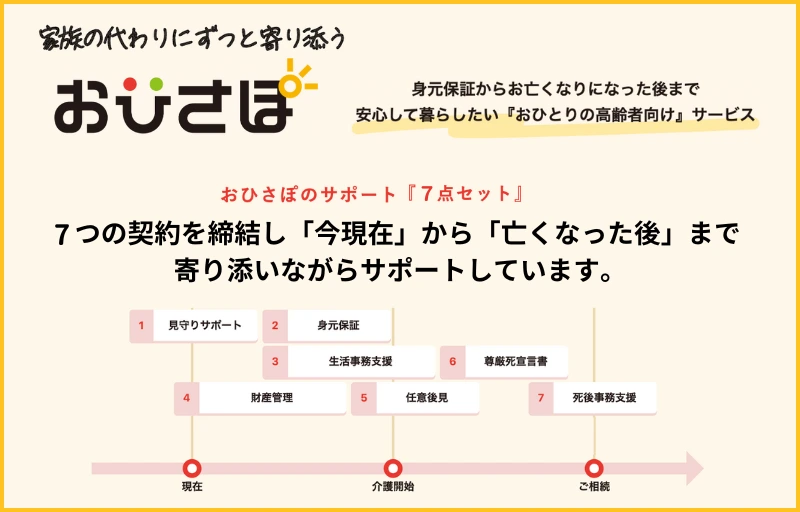

身寄りのない高齢者の問題をまとめて解決できる「おひさぽ」

身寄りがない人は、身元保証人の不在や、死後の事務手続きをはじめとした多数の問題を抱えており、それぞれに対策が必要 です。

とはいえ、各問題に1つずつ対策を検討し実行するのは労力と時間を要するため、なかなか行動に移せないという方も多いでしょう。

そんな方には、ご家族に代わって寄り添いながらサポートをするおひとりの高齢者向けサービス「おひさぽ」がおすすめです。

「おひさぽ」は、頼れるご家族がいない高齢者の方が安心して暮らせるように、以下7つのサービスをご用意しており、おひとりの高齢者が困ることをまとめて解決できます。

- 見守りサポート

- 身元保証

- 生活事務支援

- 財産管理サポート

- 任意後見サポート

- 尊厳死宣言書

- 死後事務支援サポ―ト

おひとりで暮らしている今現在から介護が必要になったタイミング、さらにはお亡くなりになったあとまでワンストップでのサービス提供が可能です。

おひとりの高齢者のサポート経験が豊富な専門家がお悩みをお伺いし、一人ひとりに最適なプランをご提案 いたします。

将来に不安を抱えている一人暮らしの方は、ぜひ一度ご相談ください。

安心して老後をすごせるように今からご準備を

おひとりで暮らす高齢者の方は、身元保証や死後の事務手続きをはじめとした問題が多くあります。

現在、配偶者と2人で暮らしている方も、どちらかが先に亡くなった場合、「おひとりさま」になることが考えられます。

今後も一人暮らし高齢者は増加すると予測されており、自分が突然その状況になる可能性も少なくありません。

おひとりの高齢者が抱える諸問題は、サービスや制度を利用することで対策が可能です。

とはいえ、それぞれの問題に適したサービスを検討する必要があり、手間と労力がかかります。

まずは、おひとりの高齢者への支援をしている専門家に一度ご相談することをおすすめします。

おひとりさまの見守り・

サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!