近年、老後をパートナーなしで過ごす「おひとりさま」の方が急増しています。

高齢化が進むなかで配偶者との死別や離婚によっておひとりさまとなる方が多く、また若いうちから自らおひとりさまの生き方を選択する人も徐々に増えています。

一方で、健康や孤独、住まいの面での不安を抱える人も多くいらっしゃいます。

本記事では、おひとりさまの老後の住まいにおける選択肢や、老後におひとりさまが抱えやすい不安とその対策について詳しく解説していきます。

要約

- おひとりさまの老後の住まいには、持ち家・賃貸・介護施設などの選択肢がある

- 賃貸住宅は、孤独死などのリスクにより借りられる物件が少なくなるリスクがある

- 老後の住まいを選ぶ際は、費用だけでなく、利便性やセキュリティの面も重要

- 住まいだけでなく、認知症対策や死後の手続きについても元気なうちから検討すべき

- 老後の住まいへの不安のある方や、何をすべきか詳しく知りたい方は専門家に相談しよう

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

今、日本でおひとりさまが増えている理由

現在、日本でおひとりさまが増えていることについて、ニュースや新聞などで目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

おひとりさまが増えている理由としては、主に以下のような要因が挙げられます。

- 結婚観や恋愛観の変化

- 高齢者の核家族化

結婚観や恋愛観の変化としては、結婚する必要はないと考える人が増え、個人の生活や価値観を大切にする考え方が支持されてきていることが挙げられます。

また、多様な働き方が広がり、経済的自立を実現する方が増えたことも要因として考えられます。

子どもを持たず、自分のキャリアを追求し働き続けることを選択する方も増えています。

さらに、高齢者の核家族化が進み、子世代と別居して独立した生活を送る高齢者が増えていることや、配偶者との死別によっておひとりで生活する方が増えていることも背景の一つとされます。

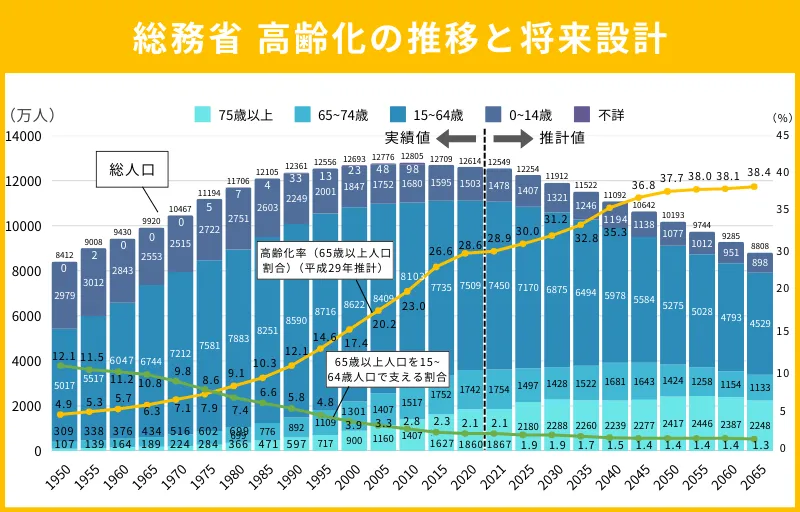

このようなことを背景に、高齢化はさらに進むことが予想されています。

参考: 総務省 高齢化の推移と将来推計

上のグラフを見ると、年が経つにつれて、65歳以下の人口(1~2段目)は減っていくのに対し、65歳以上の人口(3~4段目)は増加していくと予測されています。

また、中央の折れ線グラフは総人口における65歳以上の割合を示しています。

2020年時点で28.6%だったものが、2050年になると37.7%になるとの予測となっていることからも、高齢化が一層進むことが予想されています。

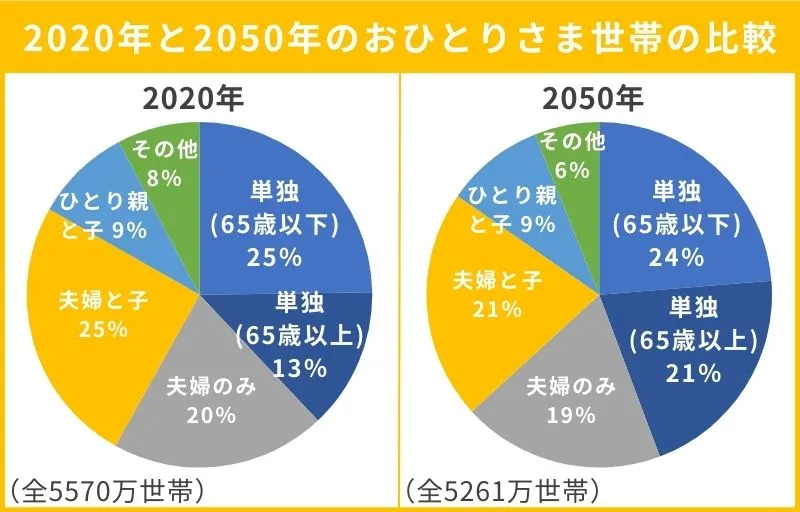

さらに、65歳以上のおひとりさまの数についても確認してみましょう。

厚生労働省の以下のデータを参考に、2020年と2050年で、65歳以上のおひとりさま世帯の割合を比較すると以下となります。

参考: 厚生労働省|日本の世帯数の将来推計(2024年推計)

こちらの推計によれば、2050年には全世帯の約45%がおひとりさまとなり、さらにその約半分の21%を65歳以上の高齢者が占めているという結果となっています。

現在40歳の方は2050年には65歳、50歳の方は75歳(後期高齢者)になります。

「まだだいぶ先の話ではないか?」と思う人もいるかもしれませんが、今の段階から老後の住まいなどについて考えておくことは決して早くはありません。

おひとりさまの老後住まいの選択肢

「老後、一人暮らしをする際の理想的な住まいは?

」

「おひとりさまは高齢になると賃貸物件が借りづらくなるって本当?

」

このような悩みを抱えるおひとりさまの方は多くいらっしゃいます。

おひとりさまの老後の住まいの選択肢としては、主に持ち家、賃貸物件、介護施設、それ以外の高齢者向け住宅の4つがあります。

おひとりさまの老後住まいの選択肢

- 持ち家

- 賃貸

- 介護施設

- それ以外の高齢者向け住宅

どのような住まいを選ぶべきかは、その方の資産状況や人間関係、価値観などによりさまざまです。

それぞれのメリットとデメリットを踏まえて解説します。

持ち家

まずは、すでに分譲マンションや戸建てなどをお持ちのおひとりさまのケースです。

このケースでは、もともと配偶者や子どもと暮らしていたものの、配偶者の死別や、子どもの独立により、持ち家におひとりで住んでいる場合などが多いとされます。

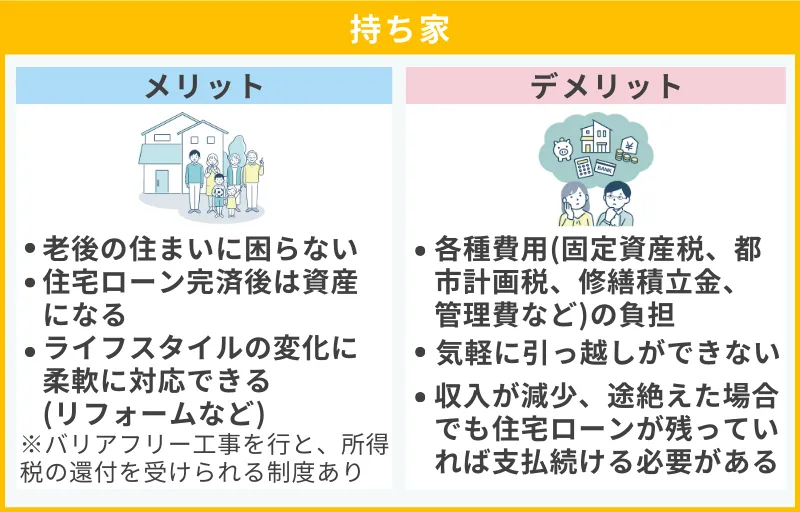

持ち家の主なメリットとデメリットをまとめると、以下になります。

持ち家のメリット

- 老後の住まいの確保に困らない

- 住宅ローンを完済したあとは資産になる

- ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる(リフォームなど)

※バリアフリー工事を行うと、所得税の還付を受けられる制度あり

持ち家のデメリット

- 各種費用(固定資産税、都市計画税、修繕積立金、管理費など)の負担がある

- 気軽に引っ越しができない

- 収入が減少、途絶えた場合でも住宅ローンが残っていれば支払い続ける必要がある

ここからは、メリットとデメリットについて個別に詳しく解説していきます。

メリット

持ち家をすでにお持ちのおひとりさまは、老後の住まいの確保に困らないという大きなメリットがあります。

住宅ローンを完済していない方は支払い続ける負担はあるものの、住宅ローンを完済したあとは、賃貸物件と異なり「自己資産 」になる安心感があります。

また、ご自身の判断でリフォームやリノベーションを行うことができるため、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる点も魅力といえます。

さらにバリアフリー工事を行うと所得税の還付を受けられる減税制度もあります。

なお、すべてのバリアフリー工事が還付の対象となるわけではないので、その点では注意が必要です。

減税の対象となるリフォーム工事の例としては、以下が挙げられます。

減税対象のリフォーム工事の例

- 車椅子のために通路や出入り口を拡張する

- 介護がしやすいように浴室の床面積を増やす

- トイレを和式便器から洋式便器にする

- 転倒防止のために床の材料を取り替える

- 廊下、トイレ、浴室などの段差を解消する

参考: 国税庁|国税庁バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除(適用期限~令和7(2025)年12月31日)

工事内容のほか、減税申請者の年齢や床面積、所得金額についても条件があります。

デメリット

持ち家のデメリットとしては、まず各種費用の負担があります。

持ち家の場合は家賃の支払いがない代わりに、住宅ローンを完済した後でも固定資産税や都市計画税などの税金、経年劣化などにともなう修繕費などの支出を見込んでおく必要があります。

修繕費については、分譲マンションの場合だと修繕積立金や管理費が挙げられます。

一般的にマンションは築年数が古くなるほど修繕箇所が増えるため、修繕積立金も高くなる傾向があります。

長期修繕計画などを確認し、あらかじめ必要な費用を試算しておくと安心です。

戸建ての場合は主に屋根や外壁の塗装の費用が挙げられ、どちらも一般的には10年ごとのスパンでメンテナンスすることが推奨されています。

また、築年数があまりに古く経年劣化が進んだ戸建ての場合は、柱などが白アリの被害を受けている可能性もあります。

住宅価格が格安の場合でも、防蟻対策で多額の費用が必要になるケースもあるため注意が必要です。

そのほかには、賃貸のように気軽に引っ越しができない点があります。

仮に今は元気に出歩ける状態でも、足腰が弱くなった途端に家に引きこもりがちになる方も多くいらっしゃいます。

徒歩圏内にスーパーや病院がない場合、買い物や病院に行くことも億劫になり、孤立死につながるケースもあります。

また、病気や失業などで収入が減ったり途絶えたりした場合でも、住宅ローンが残っていれば支払い続ける必要がある点もデメリットといえます。

賃貸

続いては、賃貸物件にお住まいのおひとりさまのケースです。

このケースでは、仕事の都合で転勤の多い方や、若い頃からおひとりさまでの生活を望み、家の広さや間取りにこだわりのない方、また、住宅ローンを組みづらいとされる非正規雇用の仕事を続けてきた方などが多いとされます。

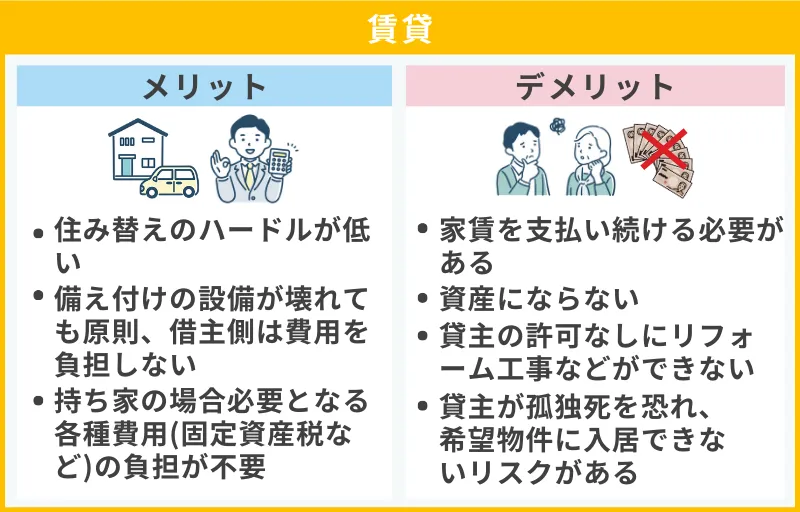

賃貸の主なメリットとデメリットをまとめると、以下になります。

賃貸のメリット

- 自分のタイミングで好きな場所へ住み替えられる

- 備え付けの設備などが壊れた場合でも、原則、借主側は費用を負担しない

- 持ち家で支払う必要がある各種費用(固定資産税など)の負担が不要

賃貸のデメリット

- 賃貸物件に住み続ける限りは家賃を支払い続ける必要がある

- 家賃を支払い続けるが資産にはならない

- 貸主の許可なしにリフォーム工事などができない

- 貸主が高齢のおひとりさまの孤独死を恐れ、希望物件に入居できないリスクがある

ここからは、メリットとデメリットについて個別に詳しく解説していきます。

メリット

賃貸物件のメリットとしては、自分のタイミングで好きな場所へ住み替えられる点があります。

転勤や両親の介護など、ライフスタイルの変化に柔軟に対応でき、隣人とのトラブルが発生した場合でも、引っ越しを検討しやすくなります。

また、持ち家の項目で挙げた固定資産税や都市計画税などの税金、住宅ローン、修繕費やリフォーム代といった各種費用の負担が不要である点もメリットです。

例えば、備え付けのトイレやキッチンで水漏れが発生した場合、持ち家では所有者が修理費用を負担する必要がありますが、賃貸物件の場合は基本的に貸主が負担します。

デメリット

賃貸物件のデメリットとして挙げられるのは、やはり、賃貸物件に住み続ける限りは家賃を支払い続ける必要がある点でしょう。

持ち家は住宅ローン完済後は資産となり売却や相続も可能ですが、賃貸物件の場合は住み続けるためには家賃を支払い続けなければならず、自己資産ではないため売却や相続もできません。

そのほか、賃貸契約は2年ごとの契約更新が一般的ですが、その際に家賃1カ月分ほどの更新料が必要なケースがあります。

貯蓄に余裕がない方にとっては大きな出費となりますので、更新時期に備えて積み立てておくと安心でしょう。

また、貸主の許可なしに物件のリフォームをすることもできません。

仮に、「老後はバリアフリーにしたい」と考えていた場合でも、借主が無断で行った場合は原状回復費用を請求される可能性があるため注意しましょう。

さらに、おひとりさまが最も注意が必要な点としては、貸主が高齢者の孤立死を恐れ、物件を貸し渋ることにより希望物件に入居できないリスクがあります。

万が一、おひとりさまが賃貸物件で1人で亡くなった場合、特殊清掃や原状回復などの費用が発生します。

その際、連帯保証人や法定相続人がいない場合には、その費用は物件オーナー(貸主や管理会社)が負担することになリます。

そのため、賃貸物件に入居する際は基本的に保証人が必要となりますが、身寄りのいないおひとりさまは保証人を探すことに苦労しやすい点もデメリットといえます。

公的介護施設

公的介護施設とは、介護保険サービスを利用できる居住型の施設のことを指します。

主な運営元としては、地方公共団体や医療法人、社会福祉法人で、具体的な施設としては介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院などが挙げられます。

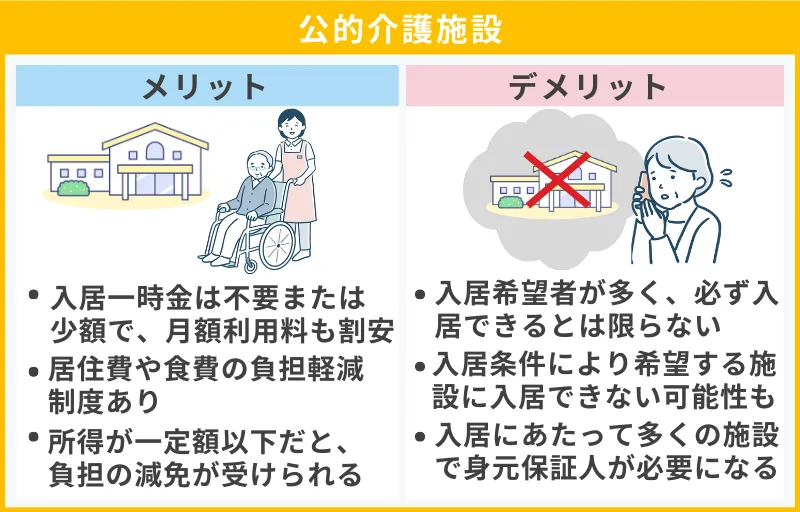

介護施設の主なメリットとデメリットをまとめると、以下になります。

公的介護施設のメリット

- 入居一時金は不要または少額で、月額利用料も比較的抑えられる

- 居住費や食費の負担軽減制度あり

- 所得が一定額以下であれば、負担の減免が受けられる

介護施設のデメリット

- 入居希望者が多く、希望しても必ず入居できるとは限らない

- 入所条件が定められており、希望する施設に入居できない可能性あり

- 入居にあたって多くの施設で身元保証人が必要になる

ここからは、メリットとデメリットについて個別に詳しく解説していきます。

メリット

公的介護施設のメリットは、入居一時金は不要または少額で、月額利用料も比較的抑えられる点です。

居室のタイプや設備などで金額は異なるものの、特養で月額約8万円〜13万円、老健で月額約7万円〜13万円、介護医療院は月額約10万円〜15万円となっています。

特養の特徴としては、国から社会福祉法人などに対して助成金や税金面での優遇があるため、居住費などの月額費用が安い点が挙げられます。

また、老健の特徴としては、リハビリテーションや医療ケアが充実しており、要介護1の状態から入所できる点や、医師・看護師が常駐している点が挙げられます。

そのほか、居住費や食費の負担軽減制度がある点や、所得が一定額以下であれば負担の減免が受けられる点もメリットといえます。

デメリット

公的介護施設のデメリットとしては、入居希望者が多く、希望しても必ず入居できるとは限らない点が挙げられます。

後述する他の介護施設以外と比べても費用が安いことから、待機者が多いのが現状です。

また、主な入所条件として要介護認定(要介護1〜3以上)と原則65歳以上であることが定められており、希望する施設に入所できないケースもあるため注意が必要です。

そして、入居にあたり、多くの施設で身元保証人が必要となります。

厚生労働省によれば、施設への入所時の契約書において、本人以外の署名を求める施設は約95%以上にも上り、身寄りのないおひとりさまにとっては身元保証人がいないことが大きなネックとなることが十分に考えられます。

参考: 厚生労働省|図表1-7-8 施設への入所時の契約書において、本人以外の署名を求めているか/本人以外の署名欄に記載できない場合の入所の取扱い

そのほかの高齢者向け施設

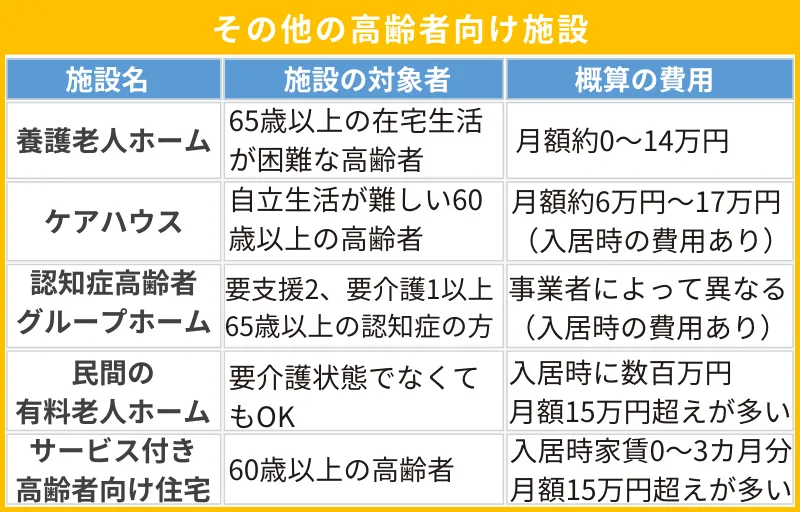

介護施設以外の施設は、養護老人ホーム、ケアハウス(軽費老人ホーム)、認知症高齢者グループホーム、民間の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが該当します。

主な運営元としては、地方公共団体、社会福祉法人、都道府県知事の許可を受けた民間法人などが挙げられます。

介護保険施設の特徴と費用は以下となります。

参考: 公益社団法人全国老人福祉施設協議会|養護老人ホームの契約入所にかかる利用料金の考え方(例) 、 東京福祉保健局|東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱 、 厚生労働省|「介護報酬の算定構造」 、 厚生労働省|「介護報酬の算定構造」

施設ごとのメリットとデメリットについては、以下の表をご覧ください。

メリット

施設ごとの主なメリットは以下となります。

| 施設名 | メリット |

|---|---|

| 養護老人ホーム ケアハウス | ・比較的、月額利用費を安く抑えられる |

| 認知症高齢者 グループホーム | ・認知症の方も入居できる |

| 民間の有料老人ホーム | ・要介護状態でなくても入居できる |

| サービス付き 高齢者向け住宅 | ・バリアフリー化と見守りサービスに対応 |

デメリット

施設ごとの主なデメリットは以下となります。

| 施設名 | デメリット |

|---|---|

| 養護老人ホーム | ・入居時の審査があり、入りたくても入れないリスクがある |

| ケアハウス | ・待機者が多く要介護度が上がれば退去を促される可能性がある |

| 認知症高齢者 グループホーム | ・看護師などの医療従事者が常駐していないため、医療ケア対応に限界がある ・少人数で暮らす施設なので、他の入居者と相性が合わない可能性がある |

| 民間の有料老人ホーム | ・費用負担が大きく、入居一時金の費用だけで数百万円かかる場合も。サービスや設備が充実しているほど高くなる傾向がある ・身元保証人が必要な点にも注意が必要 |

| サービス付き 高齢者向け住宅 | ・入居一時金の費用が高い (自立・支援タイプと介護・認知症タイプによって費用は異なる) |

住まいのほかにおひとりさまが老後に抱えやすい不安

前項では、おひとりさまの老後住まいの選択肢について解説しました。

しかし、おひとりさまが老後に抱える不安としては、住まいの問題だけではありません。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

おひとりさまが老後に抱えやすい不安の例

- 頼れる人がいないことによる精神的な不安や孤独

- 介護施設入居時、入院時に身元保証人がいない

- 金銭管理や各種支払いが適切に行えなくなる

- 認知症により判断能力が低下し、手続きができなくなる

- 死後の手続きをしてくれる人がいない

- 本人の意図しない形で相続されないか不安

本項ではそれらの不安について、次の項ではその対策について具体的に解説していきます。

1.頼れる人がいないことによる精神的な不安や孤独

頼れる人がいないことは、精神的にも大きな不安につながります。

不安や精神的ストレスが積み重なると、認知症だけでなく、うつ病などの精神疾患を引き起こす可能性も考えられます。

参考: 高齢者のうつについて|厚生労働省、高齢期に増加する生活習慣病の医療費|大和総研

2.介護保険施設入居時、入院時に身元保証人がいない

おひとりさまの高齢者の方は、身元保証人を頼める親族や家族がいないため、介護施設への入居や入院を断られてしまうことが考えられます。

身元保証人が必要とされるのは、介護や医療を提供するうえで、本人の急変時などの緊急連絡先、ケアプランや入院計画に関する判断、入居・入院の費用の確保などへの備えが必要なためです。

また、身元保証人がいなければ、本人の判断能力が低下した際に支払い困難となり、入所・入院費用が未回収となったり、退所・退院時や急変・死亡時の対応に関する判断ができずに、病院や施設側が困ることになります。

身寄りのない高齢者への対応について、病院・施設が困っていること

- 緊急連絡先に関すること

- 入院計画書、ケアプラン等に関すること

- 入院・入所中に必要な物品の準備に関すること

- 入院費・入所費に関すること

- 退院・退所支援に関すること

- 死亡時の遺体・遺品の引き取り等に関すること

- 医療行為の同意に関すること

そのため、身寄りのない高齢者は、身元保証人が立てられずに施設の入所や入院ができない、または手続きが滞ってしまうリスクがあるため、不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

3.金銭管理や各種支払いが適切に行えなくなる

高齢になると認知症などにより判断能力が低下し、金銭管理や公共料金・医療費・介護費などの支払いが適切に行えなくなる可能性があります。

おひとりさまの高齢者は、日常生活での食費・水道光熱費・日用品費など細かい費用も全て自分で管理しなければなりません。

判断能力が低下すると、支払いが正確にできないだけでなく、必要以上に浪費してしまったり、詐欺に遭いやすくなったりなどのリスクも高まります。

また、判断能力に問題がなくても、加齢や怪我、病気などで身体能力が低下し、銀行や役所窓口に出向くことが困難になり各種支払いが行えなくなることも考えられるでしょう。

4.認知症により判断能力が低下し、手続きができなくなる

認知症などにより判断能力(意思能力)が無いと診断された場合、契約や手続きなどの法律行為ができなくなります。

民法3条の2において、以下のように定められているためです。

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

引用: 民法3条の2

なお、法律行為としては、例えば所有不動産の売却や贈与、アパート入居の際の賃貸借契約などが挙げられます(民法555条、549条、601条)。

また、本人の財産管理や介護・入院に関する手続きの委任、死後事務に関する委任(詳細は後述)なども法律行為に含まれるため(民法643条)、判断能力の低下により利用できなくなる可能性があり、注意が必要です。

5.死後の手続きをしてくれる人がいない

おひとりさまの高齢者の中には、死後事務や遺品整理に関することを不安視されている方が非常に多くいらっしゃいます。

通常、死亡後の手続きや遺品整理については遺族が手配しますが、身寄りのないおひとりさまの高齢者にはこれらを行ってくれる人がいないためです。

または、親戚はいるが疎遠であったり、迷惑をかけたくないという思いを持たれている方も多いようです。

身寄りがなく、死後事務について何も対策していない場合、疎遠であっても家族や親族が行う必要性が発生したり、本人の希望を実現することが困難となります。

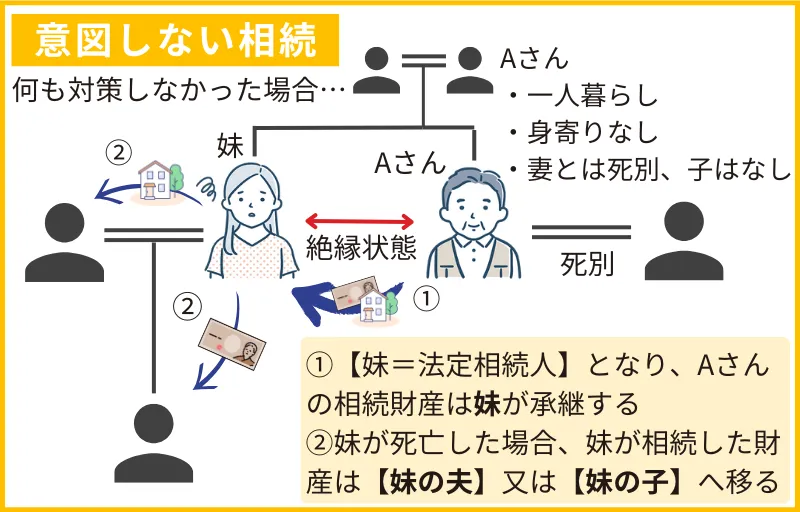

6.本人の意図しない形で相続されないか不安

おひとりさまの高齢者でも、適切な形の遺言がなければ、遺産は法定相続人へ承継されます。

法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で定められます(民法887条1項、889条1項、890条)。

現状は身寄りがなくとも、遠方に住む子との関係性が良好な場合などは問題ありませんが、配偶者や親・子がいなければ兄弟姉妹へ、兄弟姉妹もいなければその子や孫へ承継される可能性があります。

「兄弟姉妹とは関係性が良くないため承継させたくない」「特定の団体に寄付したい」 などの希望があっても、適切な遺言書でその意思表示ができていなければ、実現することはありません。

また、法定相続人がおらず、遺言もない場合は、国庫に帰属する(国のものになる)と定められています(民法959条)。

おひとりさまが安心な老後を迎えるために検討しておきたいこと

前項で解説したように、身寄りのないおひとりさまの高齢者の方には、生活・介護・医療・相続・死後事務など様々な分野で数多くの問題や不安が発生します。

ただし、これらの不安はたとえ頼れるひとが近くにいなくとも、適切なサービスやサポートの利用を検討しておくことで対策することが可能です。

具体的には、以下の内容について検討しておくことをおすすめします。

おひとりさまが安心な老後を迎えるために検討しておきたいこと

- 見守りサービスを利用する

- 身元保障サービスを利用する

- 老後の資金計画を立てる

- 認知症による資産凍結などに備える

- 死後の手続きの依頼先を決めておく

- 遺言書を作成する

それぞれの内容について、詳しく解説していきます。

1. 見守りサービスを利用する

見守りサービスは、一人暮らしや子どもと離れて暮らす高齢者の健康状態・安否の確認、緊急時の駆けつけなどを行うサービスです 。

介護施設や郵便局による訪問、セキュリティ会社による監視カメラやセンサーによる監視など、様々な企業や団体により見守りサービスが提供されています。

見守りサービスでは、体調の変化の把握・緊急時の対応だけでなく、対面で会話することによって高齢者の精神的な安心につながったり、わずかな顔色の変化に気付けたりというメリットが得られます。

2. 身元保証サービスを利用する

上述の通り、9割以上の介護施設や医療機関では、入所や入院に際して「身元保証人」が求められます。

そこで、身寄りのない高齢者でも身元保証を引き受けてくれる「身元保証サービス」の利用がおすすめです。

身元保証サービスは、司法書士事務所やその他の企業、NPO法人などが提供しています。

親族はいるが身元保証人を頼めるほどの関係性ではない、迷惑をかけたくないという場合でも、費用を支払って企業に依頼することで気兼ねなく身元保証を引き受けてもらえます。

ただし、身元保証人は本人の緊急連絡先や介護・医療費の保証などを兼ねる大きな任務となるため、費用やサービス内容の確認が必要です。

身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。

3. 老後の資金計画を立てる

今のうちから、老後にどれくらいの資金が必要なのかを確認しておくことが大切です。退職金や年金、iDeCoなどがどれくらい受け取れるのか、試算しておきましょう。

なお、2024年4~6月期の総務省統計局の調査によると、65歳以上の単身無職世帯の1ヵ月平均消費支出は、男性が143,416円、女性が152,613円で、平均約148,000円でした。

参考: 総務省|家計調査年報

仮に、この支出を年金だけで賄えるかどうか試算してみましょう。

令和4年度末の厚生労働省の調査によると、65歳時点での厚生年金の平均年金月額は134,504円でしたので、上記の平均消費支出に対し、約3,500円不足する計算になります。

つまり、不足分については貯蓄などでまかなう必要があり、今後年金受給額の減少や物価高が加速した場合、さらに不足額は大きくなります。

そのため、新NISAなどでの積立投資なども含め、なるべく若いうちから資産形成に取り組むことをおすすめします。

なお、将来的に受け取れる年金額は「 ねんきん定期便 」で確認することができます。

4. 認知症による資産凍結などに備える

認知症により判断能力が低下していると金融機関が判断した場合、本人の財産を守るため、金融機関は事実上口座を凍結します。

認知症に限らずですが、判断能力が低下すると、悪徳な業者からの誘いの言葉に対しても適切な判断ができずに、振り込め詐欺や横領の被害に遭う可能性が高まります。

そのような悪徳業者の犯罪に預金口座が悪用されることを防ぎ、本人がトラブルに巻き込まれないよう、銀行は口座を凍結し、預金の引き出しができないようにするのです。

認知症による口座凍結がもたらす影響としては、以下の5つが挙げられます。

認知症による口座凍結がもたらす影響

- 本人・家族でもお金を引き出せなくなる

- 定期預金の解約ができなくなる

- 親の生活費や医療・介護費を子供が立て替えなければならなくなる

- 年金の引き出しや年金受取口座の変更ができなくなる

- 銀行の“代理人カード”も使えなくなる

認知症による資産凍結の対策としては、任意後見制度や家族信託 が挙げられます。

それぞれの特徴、メリット・デメリットについては以下の記事を参照ください。

任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説

任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

5. 死後の手続きの依頼先を決めておく

「 身寄りがおらず、死後の手続きを依頼できる人がいない 」

という方には死後事務委任契約をおすすめします。

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約 をいいます。

委任できる死後事務の例としては、以下のようなものがあります。

死後事務の例

- 希望した方への訃報連絡

- 葬儀・火葬手手続きの手配、費用支払い

- 埋葬・散骨に関する手続き

- 病院・医療視閲・介護施設の退院・退所手続き

- 公共サービス等の解約・精算手続き

- 住民税・固定資産税の納税手続き

- 遺品整理に関する手続き

- 住居内の遺品整理立会

- 相続財産管理人の選任

身寄りのないおひとりさま高齢者の方の中には、死後事務について不安に感じてはいるものの、対策していないという方が多くいらっしゃいます。

頼れる親族がいない場合や、関係性の薄い親族に迷惑をかけたくないという場合でも、死亡後に発生する上述の事務を委任する人を定めておくことができ、葬儀やお墓、遺品整理に関する本人の希望を実現できるように備えられます。

死後事務委任契約では、相続に関する事項は盛り込めないため、後述する遺言書を別途作成しておきましょう。

6. 遺言書を作成する

相続に関する事項を盛り込みたい場合、遺言書を作成しましょう。

なお、遺言書を作成する際には、公正証書で作成する ことをおすすめします。

公正証書遺言は、原則公証役場にて、証人2名の立ち会いのもと、公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。

遺言の作成・保管方法には、他にも「自筆証書遺言」や「自筆証書遺言保管制度」などがありますが、その中でも公正証書遺言は法律に準じて厳格に作成・処理・保管されるため、無効となる可能性が極めて低く、最も信用性の高い遺言といえます。

公正証書遺言のメリット

- 遺言者の自筆が不要

- 公証人の出張が可能

- 遺言書の検認手続が不要

- 遺言書原本の役場保管

- 遺言書原本の二重保存システムの存在

- 遺言情報管理システムの存在

詳しくは日本公証人連合会の 『公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか?』 をご覧ください。

公正証書遺言の作成は、公証人と2名の証人により、遺言者に意思能力があることを確認された上で作成 するため、認知症などで意思能力が低下する前に早めに準備しておく必要があります。

公正証書遺言の作成には、必要書類の収集や原案の作成・修正など、手続きが複雑で時間がかかりますので、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

おひとりさまの老後の住まいに関するよくある質問

最後に、おひとりさまの老後の住まいに関するよくある質問をまとめました。

家賃や生活費など、お金に関する不安が大きいことが分かります。

Q.おひとりさまで賃貸に住む場合、老後資金はいくら必要ですか?

A.一般的には、2,000万円が目安と言われています。

2019年6月、金融庁の金融審議会ワーキンググループの報告書「 高齢社会における資産家性・管理 」が公表され、それを基に老後の資金として2,000万円が必要と報道があり、大きな話題になりました。

留意すべき点としては、この2,000万円には貯蓄は含まれておらず、モデルは高齢夫婦無職世帯です。

夫婦世帯に比べ、おひとりさまの場合は一般的に家賃や生活費は下がる傾向であり、個人の家賃額や年金受給額、仕事の有無などにより、老後資金の額は大きく変わります。

仮に、現在65歳のおひとりさまで2,000万円の貯蓄があり、先述した一般的な厚生年金額を受給できる場合、貯蓄の取り崩しで年金と支出の不足分をまかなえる可能性が高いといえるでしょう。

ただし、予期せぬ事故や病気により大きな出費が必要になることもあります。

そのために、なるべく若いうちから貯蓄や資産形成をしておけると良いでしょう。

Q.老後ひとり暮らしの家賃はいくらが妥当ですか?

A.仮に65歳時点で全く貯蓄がなく、厚生年金のみで生活する場合、約4.5万円となります。

家賃は一般的に収入の1/3とされています。

先述した、令和4年度末の65歳時点での厚生年金の平均年金月額134,504円をベースにすると、このような額となります。

なお、総務省統計局の調査によると、借家の1ヶ月あたり家賃は59,656円となっており、前回の調査(2018年)と比べ7.1%増加となっています。

この調査は5年ごとに実施されていますが、調査のたびに家賃が上昇しています。

今後は年金受給額も減少することが予想されていますが、家賃相場の低いエリアへの移住や、公営住宅に住み替えるなどにより対策は可能といえるでしょう。

Q.老後に住むならどのような物件がおすすめですか?

A.スーパーや病院まで徒歩圏内で、バリアフリーや防犯対策がされた物件がおすすめです。

現在は車に乗っている方でも、高齢になると運転免許証を返納して、車を手放す可能性があります。

その場合は公共交通機関を使うことになりますので、駅に近い物件が良いでしょう。

ただし、駅近の物件は利便性が高いため、持ち家でも賃貸でも住宅価格や家賃が高くなる傾向にあります。

収入的に駅近の物件に住むことが難しい場合、病院やスーパーが徒歩圏内にあるかどうかは1つの選ぶポイントといえるでしょう。

バリアフリーについては、賃貸物件で新たに工事することは難しいですが、近年はバリアフリー化された賃貸物件も増えています。

また、防犯対策については、賃貸の場合はオートロックや防犯カメラが設置された物件を選ぶと安心です。

特に、近年は高齢者を狙った犯罪が増加傾向にあるため、多少の費用をかけても防犯対策は徹底して行うべきでしょう。

Q.おひとりさまのひと月と年間の生活費はいくらですか?

A.高齢者の単身無職世帯における1カ月の生活費は、平均約14.8万円であり、年間で換算すると約178万円かかります。

参考: 総務省|家計調査年報

費用の内訳としては家賃などの固定費、食費や光熱費などの変動費に加え、医療費や交通費も含まれています。

仮に、国民年金のみ収めてきた方のケースで考えた場合、ひと月当たり約6.8万円が支払われると仮定すると、毎月約8万円が不足する計算になります。

生活費の中で最も大部分を占めるのは家賃などの固定費です。

そのことからも、早いうちから老後の住まいについてどうするか考えておくことをおすすめします。

おひとりさまの老後の住まいなどに不安がある方は専門家に相談を

今回は、おひとりさまの老後の住まいにおける選択肢や、老後におひとりさまが抱えやすい不安とその対策について解説しました。

住まい選びは老後の生活費の大部分を占める固定費に大きく影響します。

また、ニュースや新聞、SNSを見ても、老後の住まいに関連して抱えやすい不安として、お金の不安が大部分を占めていることが分かります。

そのために、老後資金を試算しておくことや、認知症になった時のことを考え、利用できる制度について学んでおくとよいでしょう。

「どこに相談すれば良いかわからない」「何から始めればよいかわからない」という場合は、まずは経験豊富な専門家 に相談することをおすすめします。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!