「将来自分が認知症になったら、いつまで一人暮らしを継続できるの?」

一人暮らしをしている方のなかには、このような将来の不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、認知症の高齢者が一人暮らしをするリスクや、一人暮らしを継続するために受けられる支援、一人暮らしに「限界」と感じた場合の対応などについて詳しく解説します。

将来起こりうるリスクや支援をあらかじめ理解し、将来に向けて適切な準備をしましょう。

要約

- 認知症初期であれば、一人暮らしが可能な場合もある

- 認知症で一人暮らしをするとなると、多数のリスクあり

- 一人暮らしを継続するためには、認知症発症前から事前対策が必要

- 認知症発症後に受けられる支援やサービスをあらかじめ調べることが重要

- 現時点では一人暮らしでなくても、将来的に一人暮らしの可能性がある場合は対応の検討を

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

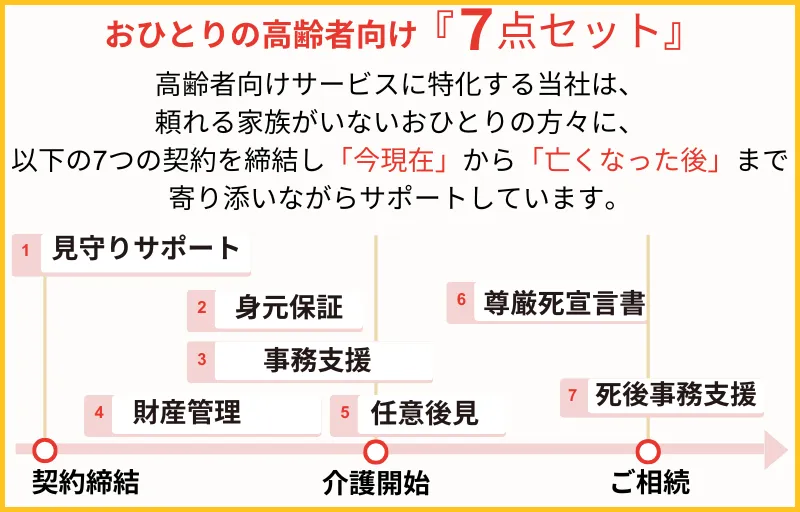

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

目次

認知症になっても一人暮らしはできる?

認知症を発症した状態での一人暮らしは、可能な場合と不可能な場合があります。

どのような状態であれば一人暮らしが可能で、どのような状態になると困難になるか、詳しく見ていきましょう。

認知症初期であれば可能な場合もある

認知症を発症していても、初期の段階であったり進行が軽度であったりすると、一人暮らしが可能な場合があります。

なぜなら、軽度の認知症では料理や洗濯といった慣れ親しんだ日常生活は、問題なくできるケースがあるためです。

認知症初期の症状には次のようなものが見られます。

- 物事を覚えにくくなる

- 不安が強くなる

- やる気がなくなったり怒りっぽくなったりする

問題なく日常生活を送れるようであれば、認知症を発症していても一人暮らしが続けられる可能性があるでしょう。

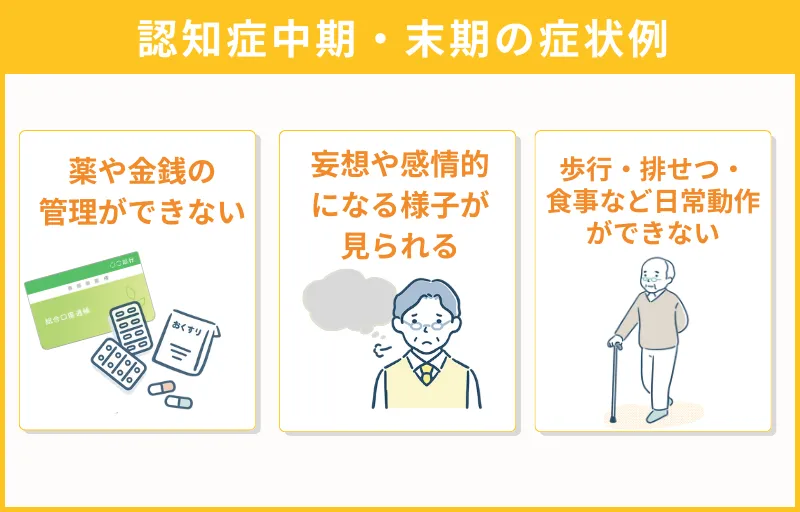

中期・末期になると一人暮らしは難しい

認知症が中期・末期に進行してしまうと、一人暮らしは難しいケースが多くなります。

なぜなら、人の手を借りなければ食事や排せつをはじめとした、生きるために必要な行為ができなくなるためです。

認知症が中期や末期まで進行すると、次のような症状が見られます。

- 薬や金銭の管理ができない

- 妄想や感情的になる様子が見られる

- 歩行・排せつ・食事などの日常動作ができない

これらの症状が見られる場合は、生活をするために家族や介護士などのサポートを受ける必要があるでしょう。

認知症の高齢者の一人暮らしの現状

認知症で一人暮らしをする高齢者は年々増加しています。

2025年には147万人、2024年には181万人に達すると予測されており、今後も増え続けるでしょう。

認知症で一人暮らしをする高齢者が増加している理由は、核家族化などによって一人暮らし高齢者が増加しているためです。

2025年の65歳以上単独世帯高齢者数は男性で268万人、女性で483万人、2040年には男性356万人、女性540万人と予想されています。

参考: 独居認知症高齢者等が 安全・安心な暮らしを送れる 環境づくりのための手引き|厚生労働科学研究成果データベース

現在は配偶者と2人暮らしをしていたとしても、どちらかが亡くなってしまえば「一人暮らし」となります。

現時点で一人暮らしをしている人だけでなく、将来的に一人暮らしとなる可能性があるすべての人が、認知症になった場合の生活について考える必要があるでしょう。

認知症の高齢者が一人暮らしをする7つのリスク

認知症の高齢者が一人暮らしをするとなると、次のようなリスクがあります。

- 火の不始末による火災の危険性

- 水回りのトラブルによる事故発生の可能性

- 服薬管理の難しさによる健康被害

- 口腔機能の低下と低栄養のリスク

- 詐欺や悪徳商法の被害に遭うおそれ

- 行方不明になる危険性

- 近隣住民とのトラブルが起きる可能性

それぞれ順番に解説します。

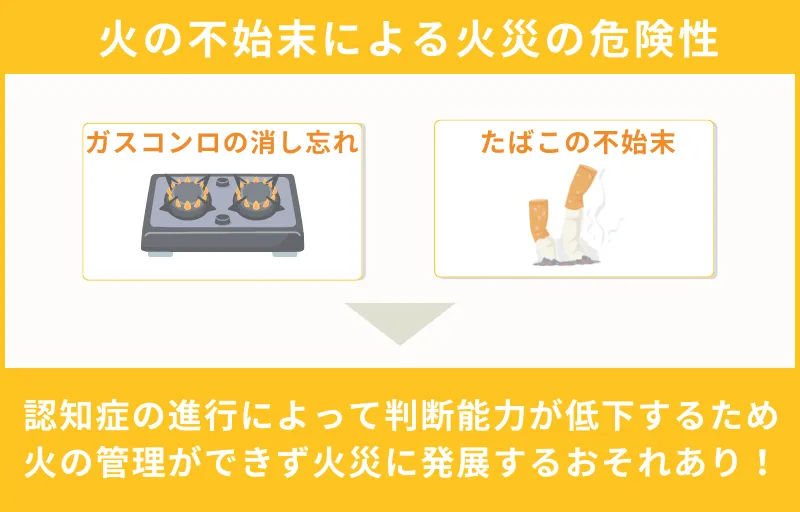

リスク1. 火の不始末による火災の危険性

認知症で一人暮らしをすると、火の不始末による火災の危険性があります。

なぜなら、認知症の進行によって判断能力が低下し、火の管理ができなくなるため です。

具体的には、ガスコンロの消し忘れやたばこの不始末による火災のおそれがあります。

対策として、認知症を発症する前にガスコンロからIHに変えたり、マッチやライターといった火の元を手の届く範囲に置かないようにしたりすると効果的です。

ただし、認知症になってからIHを導入するといった大規模な住環境の変更を行うと、慣れていないため使いこなせない可能性があります。

認知症対策として住環境を変更する場合は、早めに行動すると良いでしょう。

リスク2. 水回りのトラブルによる事故発生の可能性

認知症で一人暮らしをしていると、水回りのトラブルや事故が発生する可能性があります。

認知症による記憶力の低下や、状況判断が難しくなることが原因 です。

具体的には、蛇口の閉め忘れによる水漏れや、浴槽での溺水事故といったリスクがあります。

特に、集合住宅で2階以上の部屋に住んでいる方は、水漏れを起こすと階下の住人に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

また、浴槽で溺れてしまったときに、一人暮らしでは誰にも気づいてもらえない危険性もあります。

蛇口の閉め忘れにはハンドル形態の工夫や自動水栓への変更をしたり、お風呂には手すりをつけたりするなど、水回りのトラブルを防止する対策をしましょう。

リスク3. 服薬管理の難しさによる健康被害

認知症を発症している状態で一人暮らしをしていると、薬の飲み忘れや重複服用といったミスが起こりやすくなります。

その理由は、認知症の症状によって物事が覚えにくくなり、自身での薬の管理が難しくなるため です。

薬剤数は多ければ多いほど管理が難しくなりますが、厚生労働省の資料によると75歳以上の約25%が7種類以上、約15%が5種類以上の薬剤を処方されています。

参考: 高齢者の療養環境別の多剤服用の実態調査 |厚生労働省

飲み忘れや重複服用によって健康状態が悪化するおそれもあるため、担当医と相談して服薬数を少なくしたり、薬局で一包化してもらったりするなど工夫をしましょう。

リスク4. 口腔機能の低下と低栄養のリスク

認知症で一人暮らしをしていると、口腔機能の低下や栄養不足に陥るおそれがあります。

記憶障害による歯磨きの忘れや歯科受診への障壁、食料調達の困難や食欲の低下などが起こるため です。

口腔機能の低下を予防するためには、定期的な歯科受診が欠かせません。

通院が難しい場合は、ケアマネージャーなどに相談して、訪問歯科診療を受けるなどしましょう。

また、低栄養を防ぐためには、食事配達サービスを受けるのも一つの方法です。

認知症を発症しても口腔機能や栄養状態を保てるよう、対策をしてください。

リスク5. 詐欺や悪徳商法の被害に遭うおそれ

認知症の高齢者の一人暮らしでは、詐欺や悪徳商法の被害に遭うおそれがあります。

認知症高齢者は十分な判断ができず、不要な商品やサービスを購入させられるリスクが高まるため です。

認知症の高齢者が狙われやすい詐欺や悪徳商法は、次のようなものがあります。

- 電話勧誘販売

- 訪問販売

- 点検商法

特に、訪問販売は消費生活センター等に寄せられる認知症等高齢者の相談の3割を超えています。

認知症を発症していると「自身がトラブルに遭っている」という認識が低いため、訪問者はインターホンやドアチェーン越しに対応するよう徹底したり、電話に録音機能をつけたりするなどの対策が有効です。

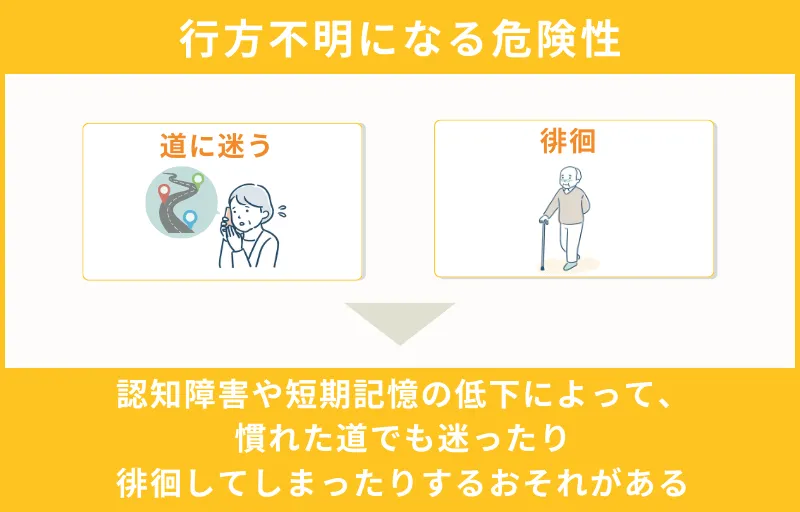

リスク6. 行方不明になる危険性

一人暮らしをしている認知症の高齢者は、道に迷ったり行方不明になったりしたときに、発見してもらえないリスクがあります。

一人暮らしでは、本人が帰宅していないことに気づいてもらえる可能性が低いから です。

徘徊が原因で、事故や事件に巻き込まれる可能性もあります。

徘徊は認知症でよく見られる症状のひとつですが、本人の安全を確保するためにも、持ち物に名前や住所を記載したり、徘徊防止用のGPSをつけたりすると良いでしょう。

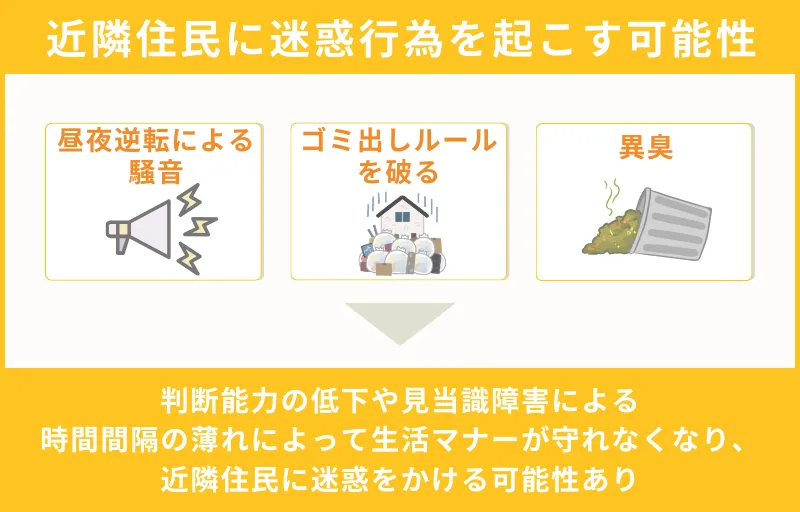

リスク7. 近隣住民とのトラブルが起きる可能性

認知症を発症した状態で一人暮らしをしていると、近隣住民とのトラブルが発生するおそれがあります。

その理由は、認知症によって判断能力が低下したり、見当識障害によって時間間隔が薄れてしまったりするため です。

具体的には、次のような行為によるトラブルが考えられます。

- 昼夜逆転による騒音

- ゴミ出しのルールを守らない

- 異臭

本人に悪気がなくても、近隣の方との関係性が悪化してしまうと、一人暮らしの継続は困難です。

介護サービスの利用や施設への入居を検討する必要があるかもしれません。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!

一人暮らしの認知症の高齢者が受けられる5つの支援

一人暮らしの認知症の高齢者が受けられる支援は以下の5つです。

- 介護保険の訪問・通所サービス

- 見守りサービス

- 成年後見制度

- 食事配達サービス・家事代行サービス

- 日常生活自立支援事業

それぞれどのようなサポートが受けられるのか、詳しく見ていきましょう。

介護保険の訪問・通所サービス

要介護認定を受けていると、介護保険サービスが利用可能です。

介護保険サービスは、介護支援専門員の協力のもと、本人の意思を尊重しながらケアプランを立てることができます。

実際に自宅で受けられるサービス例は以下のとおりです。

- 身体介護(食事・入浴・排泄の介助など)

- 生活援助(食事の準備・掃除・洗濯など)

- 通院等乗降介助

また、自宅での支援だけでなく、通所によるデイサービスやリハビリテーションなども受けられます。

参考: 独居認知症高齢者等が安全・安心な暮らしを送れる環境づくりのための手引き|厚生労働科学研究成果データベース

介護保険サービスを利用して日常のサポートを受ければ、認知症の進行度合いによっては一人暮らしが可能な場合もあるので、ケアマネージャーやお住まいの地域包括支援センターに相談してみると良いでしょう。

見守りサービス

認知症の高齢者が一人暮らしをするならば、見守りサービスの導入が効果的 です。

見守りサービスとは、自治体や民間事業者によって高齢者の健康状態や安否を確認するサービスです。

見守りサービスには、さまざまな形態があります。

- 訪問による見守り

- センサー型の見守り

- 通報型の見守り

- 電話型の見守り

- サロンを通じた見守り

見守りサービスを利用すると、生活状況を確認したり、トラブルが発生したら通知が入ったりする仕組みになっているため、家族が遠方に住んでいても本人の状態を把握できます。

なかには、緊急時に家族に代わってかけつけてくれるサービスもあるため、本人も家族も安心感が得られるでしょう。

見守りサービスの詳細については以下の記事で解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

高齢者の見守りはなぜ必要?見守りサービスの特徴や選定方法を徹底解説

一人暮らし高齢者が増加し、高齢者の見守り需要も増加しています。孤独死を防ぐためにも、見守りサービスの利用は重要です。本記事では、一人暮らし高齢者が利用すると効果的な見守りサービスの概要や種類、サービス選定のポイントなどについて詳しく解説します。

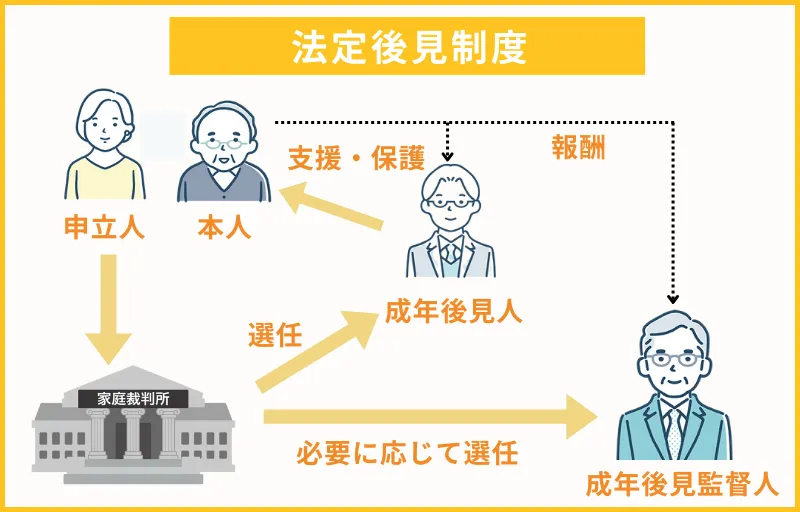

成年後見制度

認知症発症後は成年後見制度を利用するのもひとつの方法です。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の生活や財産の保護を目的として、本人に代わって後見人が法的な行為や財産の管理を行います。

後見人は、本人の代理として以下のような行為が可能です。

- 病院の入退院手続きや医療費の支払い

- 介護サービスの契約

- 要介護認定の申請手続き

加えて、後見人には「取消権」が付与されているため、万が一本人が内容をよく理解せずに契約をしてしまった場合は、後見人による契約取り消しができます。

詐欺や悪徳商法の被害は認知症の高齢者が一人暮らしをする際の懸念点のひとつであるため、成年後見制度を利用すると安心でしょう。

ただし、後見人の仕事はあくまで財産管理と身上監護であり、直接的な介護をしてもらえるわけではありません。

認知症の高齢者が一人暮らしをするためには、成年後見制度と併用して他のサービスの利用も検討する必要があります。

食事配達サービス・家事代行サービス

認知症の高齢者の一人暮らしで食事や家事が心配な場合は、食事配達サービスや家事代行サービスの活用が効果的 です。

サービスを利用することで、生活の基盤が整えられます。

食事配達サービスでは、栄養バランスを考えられた食事が届くため、低栄養の不安を取り除くことが可能です。

また、定期的にサービス関係者が訪問する仕組みづくりができるため、本人に異変があったときに気づいてもらえる見守りの側面もあります。

自治体によっては食事配達サービスや家事代行サービスの補助をしている場合もあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。

日常生活自立支援事業

認知症の高齢者は、日常生活自立支援事業のサポートを受けられます。

日常生活自立支援事業とは、社会福祉協議会によって行われている相談やサービスの提供です。

具体的には、次のようなサービスが利用できます。

- 税金・社会保険料・電気・ガス・水道などの公共料金の支払い手続き

- 住宅改造に関する情報提供・相談

- 通帳・ハンコ・証書などのお預かり

参考: ここが知りたい日常生活自立支援事業なるほど質問箱|社会福祉法人全国社会福祉協議会

サービスの利用には、社会福祉協議会に相談の受付をし、打合せをする必要があります。

日常生活自立支援事業に興味がある方は、お近くの社会福祉協議会にご確認ください。

一人暮らしの高齢者に最適!幅広いサポートが受けられる『おひさぽ』

見守りや事務支援など幅広くサポートを受けたい一人暮らし高齢者は、「おひさぽ」の利用がおすすめです。

おひさぽは、元気な時点から相続が発生したあとまでワンストップで支援可能なため、一人暮らし高齢者も安心して暮らせます。

頼れる家族が近くにいない一人暮らし高齢者は、認知症発症後の生活だけでなく、次のような問題を抱えています。

- 急に倒れて病院に運ばれたときに手続きをしてくれる人がいない

- 認知症になったときにお金の管理をしてくれる人がいない

- 役所手続きをお願いできる人がいない

そんな一人暮らし高齢者のために、おひさぽでは元気なうちは見守りサポートを、認知症発症後は財産管理サポートや任意後見サポートなどを行い、家族に代わって寄り添います。

また、身寄りがなかったり、親族はいるものの事情によって頼れる人がいなかったりする場合は、亡くなった後の葬儀や遺品整理をはじめとした死後事務支援も可能です。

経験豊富な専門家が丁寧にヒアリングをし、以下7つのサービスから最適なプランをご提案させていただきます。

一人暮らしをする高齢者は、今後の生活や認知症の不安など悩みが絶えないものです。

安心して憂いのない老後をすごすためにも、まずはお気軽にお問合わせください。

一人暮らしが「限界」と感じた時の対応

認知症の高齢者の方で、一人暮らしに限界を感じた場合は、次のような対応をとります。

- 介護施設に入居する

- 介護サービスや支援サービスを利用する

- 家族や親族と同居する

それぞれ詳しく解説します。

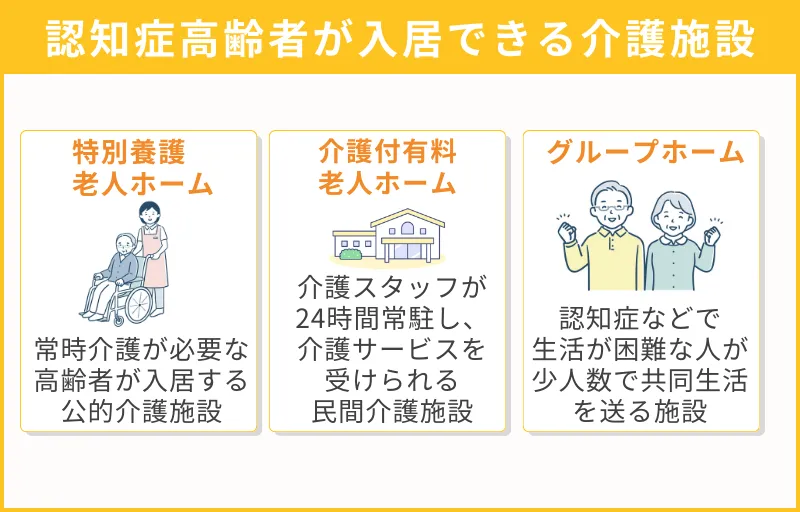

介護施設に入居する

認知症が進行し、一人暮らしが難しい場合は、介護施設への入居が選択肢のひとつとして考えられます。

介護施設に入居すれば、24時間365日見守りやサポートが受けられるためです。

認知症の高齢者が入居できる介護施設は、次のようなものがあります。

- 介護施設特別養護老人ホーム(特養)に入居する

- 介護付有料老人ホーム

- グループホーム

ただし、要介護度や居住地といった入居制限が設けられている場合もあるので、介護施設への入居を希望する場合は、ケアマネージャーやお住まいの地域包括支援センターなどに相談し、確認してください。

介護サービスや支援サービスを利用する

日常生活のサポートを受ければ一人暮らしを継続できる場合や、自宅での生活希望が強い場合は、介護サービスや支援サービスを受ける方法もあります。

介護福祉士や訪問介護員が自宅に来て、入浴や食事等の介護をしてくれたり、理学療法士や作業療法士が訪問してリハビリを受けたりすることが可能です。

訪問だけでなく、老人デイサービスセンターなどに日帰りで通い、入浴や食事等の介護を受けられるサービスもあります。

ただし、介護サービスや支援サービスを受けるためには、要介護認定が必要です。

家族や親族と同居する

認知症によって一人暮らしの継続が困難なときは、家族や親族と同居するのもひとつの方法です。

子どもの住んでいる家に引っ越したり、本人の兄弟や甥・姪といった親族と同居したりするパターンがあります。

ただし、認知症の人にとって住環境が突然変わるのは大きなストレスです。

場合によっては認知症が進行する原因となり得る可能性もあります。

また、同居は介護者側の身体的・心理的な負担も大きいです。

同居介護は経済的な負担が軽くなるといったメリットもありますが、介護のために離職を余儀なくされるなどの問題が発生する場合もあるので、家族や親族全員が納得したうえで行いましょう。

認知症発症後の一人暮らしが想定される場合は、事前対策を!

認知症の高齢者の一人暮らしが可能かどうかは、認知症の進行度合いによって異なります。

初期段階であれば可能な場合もありますが、中期・末期になると一人暮らしは困難です。

また、初期段階であっても、家族などのサポートがなければ一人暮らしの継続は難しいケースもあるでしょう。

とはいえ、「身近に頼れる人がいない という方も少なくありません。

そんな場合は、見守りサービスや成年後見制度をはじめとした各種サポートの利用が効果的です。

弊社の「おひさぽ」では、元気なうちの見守りから認知症発症後の支援はもちろん、死後の手続きまで 、高齢者問題に詳しい専門家がワンストップで家族に代わって寄り添います。

初回相談は無料となっていますので、認知症発症後の一人暮らしについてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合わせください。

おひとりさまの身元保証・サポートを

ご検討中の方へ

「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

資料請求(無料)をご活用ください!